中亚音乐与日本音乐之关系

2016-11-21周菁葆

□ 周菁葆

“中亚”是中央亚细亚或亚洲中心地带的简称,它是与“东亚”、“西亚”、“东南亚”、“东北亚”等地理名词相当的一个术语。“中亚”在我国历史上曾经一直使用“西域”一词来概括它。迄今为止,国内外学者对“中亚”所指的范围见仁见智,各说不一。2002年1月,由中国对外翻译出版公司出版的《中亚文明史》一书,是联合国教科文组织组织各国中亚学家合作撰写的一部著作。其中的“中亚”包括今位于阿富汗、伊朗东北部地区、巴基斯坦、印度北部地区及中亚五国的各个地区以及中国西部地区。这是对“中亚”的一种广义的解释。

本文的“中亚”,是依据联合国教科文组织编写的《中亚文明史》中界定的范围。所探讨的乐舞艺术,包括阿富汗、伊朗东北部地区、巴基斯坦、印度北部地区及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及中国西部地区。

因为亚洲地理的中心,在乌鲁木齐市西南30公里处的永丰乡包家槽子村,美国科学家曾经断定亚洲中心在新疆北部,为确定“亚心”的地理位置,1992年7月,中国地理科学工作者经过了严格的科学测算,确立下了它的位置。所以,在乌鲁木齐召开中日音乐比较研究的会议,是非常符合联合国教科文组织倡导研究《中亚文明史》的宗旨的。

一、中亚与日本的箜篌

目前,新疆文物考古工作者已发掘出竖箜篌十件,分述如次:

1、新疆且末县扎洪鲁克古墓出土的竖箜篌,有三件。

2、新疆鄯善县洋海古墓出土的竖箜篌,有三件。

3、和田山普拉古墓出土的竖箜篌,有一件。

上述七件箜篌中,比较完整的有四件,都属于竖箜篌之类的角形箜篌。扎滚鲁克一号墓地两件箜篌是三根弦,而洋海古墓的箜篌是五根弦。洋海古墓的箜篌不会超出扎滚鲁克箜篌年代,应该晚些。说明它们都是较原始的箜篌形状。

新疆扎滚鲁克一号墓中的箜篌,公元前8世纪

新疆洋海一号古幕中的箜篌,公元前7世纪

扎滚鲁克箜篌的出土,让我们首次认识了新疆公元前8世纪前后的箜篌实物,洋海箜篌的发现使得大体上能够复原新疆发现的箜篌原貌,特别是弦材料及其在音箱的装置方式都能复原出来。音箱上的五个按弦位及琴杆上的五个系弦痕迹,使我们看到传入中国最早的竖箜篌应该是三根弦和五根弦两种,传入中国的最早时间是公元前8世纪。

4、艾斯克霞尔南墓地出土的箜篌,2010年11月,新疆文物考古研究所及哈密地区文物局对艾斯克霞尔南墓地进行抢救性发掘,出土了三件相对完整的箜篌。艾斯克霞尔南墓地箜篌形制与且末、鄯善箜篌具有同源关系,为进一步认知中亚箜篌的地域性特征提供了更为丰富的实物证据。从美索不达米亚、埃及的角形箜篌图像中可以看出,其形制结构基本为琴杆直接立在音箱上。中亚巴泽雷克古墓出土的箜篌实物也是如此。与之相比,新疆地区出土的箜篌均有独特的琴颈结构。这一结构特点被研究者认为是新疆箜篌风格上的形态显现。

新疆哈密艾斯克霞尔墓地出土的箜篌,公元前7世纪

这表明,箜篌在当时的中亚地区有过一个繁荣的发展阶段,是广为流行的乐器。发掘者推断,艾斯克霞尔南墓地年代与焉不拉克墓地(公元前 1300年——前 550年)相当或稍晚,属于焉不拉克文化。也就是说,该墓地出土的箜篌与扎滚鲁克墓地箜篌(公元前8世纪)、鄯善洋海墓地箜篌(公元前7世纪)可能在年代上不会差距太远,但地理位置却向东大有推进。依据以上事实推测,竖箜篌传入新疆的时间或许会更早。①

日本经过1200年历史变迁,在正仓院东大寺所藏乐器件数有相当的变化是可以想见的。日本音乐家上真行、多忠基、田边尚雄于日本大正九年(1920年)对正仓院所藏唐传乐器进行了第一次调查,林谦三、岸边成雄、泷辽一与芝佑泰于昭和二十三年(1948年)、昭和二十七年(1952年)又先后两次对正仓院所藏唐传乐器作了调查,并写出颇为详细的调查报告。根据这项调查报告,今日正仓院保存的唐传乐器共有15种、59件。

在《西大寺资财流水账》中也提到唐传的乐器。西大寺是在奈良西部建筑的与东大寺相对的寺院,藏有许多财宝。《西大寺资财流水账》有关唐传乐器曾分别两次记录,包括重复的加在一起计算,共24种、115件。再把它们与东大寺现存唐传乐器加在一起,总共是29种、174件。由此可以判明日本通过各种渠道输入大量中国唐代乐器的事实。

其中就有两件箜篌,均是二十三弦的大形竖箜篌。在日本有从朝鲜传入的箜篌,称为百济琴(Kudara—koto),从中国唐朝传入的箜篌则称箜篌(kuko,kugo),以示区别。《和名抄》箜篌注云:“空侯二音,俗云如江湖(Kuko)二音。《杨氏汉语抄》云:箜篌,百济国琴也:和名久太良古止(Kudarakoto)。”正仓院保存着有螺钿槽和漆槽的二个箜篌残品,都是大型的乐器,重要部分与一部分弦都还存在。②

日本正仓院的螺钿槽竖箜篌

日本正仓院复原竖箜篌演奏

日本正仓院保存的箜篌是依据唐代中国的箜篌形制制作的,与新疆史前的箜篌距离较大,但是与新疆克孜尔的箜篌文物则非常相似。毕竟上千年的历史沧桑会有所变化与发展,这是很自然的事情。

克孜尔木雕竖箜篌

龟兹地区出土舍利盒上的竖箜篌

日本正仓院保存的箜篌也与龟兹地区出土的舍利盒上的箜篌十分相似。所以,我们说,日本的箜篌历史源自中国唐代,其考古渊源则来自中亚的箜篌。当然,中亚箜篌也是受到来自西亚美索不达米亚的箜篌影响。其中,来自西亚的吐火罗人的东移至天山南部,对竖箜篌的东传做出了积极的贡献。公元前10世纪或者更早的时期吐火罗人来到中亚地区,促进了西亚箜篌乐器的东渐。

二中亚与日本的五弦琵琶

五弦琵琶是一种长颈的五根弦的乐器,根据最新的考古资料,这种棒状形的共鸣箱、直项的琵琶最早出现于希腊。在古希腊(塔纳格拉)雕像中描绘有潘杜拉(Pandoura),这是一种叫做Pandoura的弹拨弦乐器,这个名称是希腊人和罗马人使用的,实际上就是对从巴比伦传来的琵琶(Lute)的希腊称呼,它是公元前二世纪的文物。③

古希腊(塔纳格拉)雕像描绘的潘杜拉,公元前2世纪

从上图中我们非常清楚地看到,五弦琵琶的基本形状早在公元前二世纪已经在希腊出现,虽然我们还看不清楚其乐器的弦数,但是其演奏的形态与乐器的基本构造与五弦琵琶是一致的。亚历山大的东侵,把源自西亚美索不达米亚传入埃及的琵琶吸收后加以改进,发展成一种棒状形的共鸣箱和直项的琵琶,并且把这种琵琶带入中亚地区。

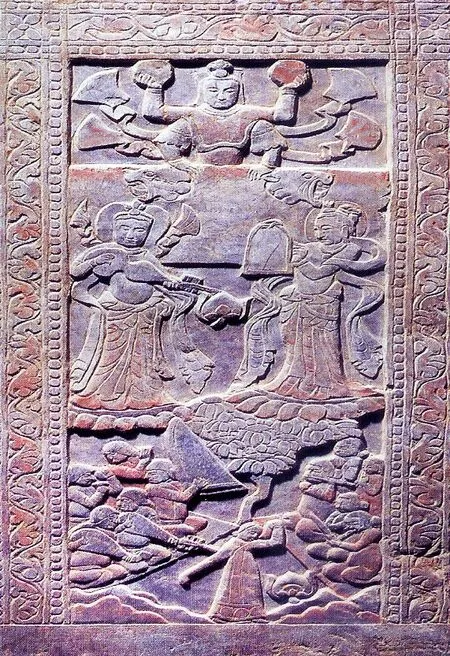

现藏印度甲谷他博物馆的一幅石雕《托胎画雕像》,是公元170年建成的阿马拉瓦蒂(Amravati)的浮雕。《托胎画像石》则描绘了摩耶夫人横卧在床上,周围观护着侍女卫士等。雕像的顶部有一头小象。由兜率降监作入胎怀孕之状。其左方一辆舆车驾着一头小象,由四个侏儒抬着,前后数人有的拿着幡盖,也有的拿着器械。下方是一组歌舞乐人,左边舞姿欢快、舞蹈生动;而右边则是琵琶、横吹、拍手,场面雀跃欢呼。石雕中横抱着的直项琵琶是手持上三下二的轸子的五弦琵琶。④

印度阿马拉瓦蒂石雕中佛传故事中的五弦琵琶,公元2世纪

关于中亚的五弦琵琶,在目前的中亚考古资料上并不多见,但是在中国则发现有关于中亚粟特五弦琵琶的考古资料。中亚文化艺术与祆教、摩尼教有密切关联,具有强烈的祆教倾向,还受到希腊化的重大影响,同时也有本地宗教混合其间的现象,甚至还有少量中国的因素。因此,中亚文明是多种文化交融的产物,这种融合性特别体现在泽拉夫尚河流域一带,这里的艺术除了受到古波斯和希腊化的影响,也体现了强烈的波斯萨珊因素和祆教倾向。

在美国波斯顿美术馆藏有一画像石,其中就有公元六世纪的反映中亚粟特文明的器乐演奏图。主要有四弦曲项琵琶,五弦直项琵琶,唢呐和竖箜篌。⑤

北齐时代的画像石中的五弦琵琶,公元6世纪

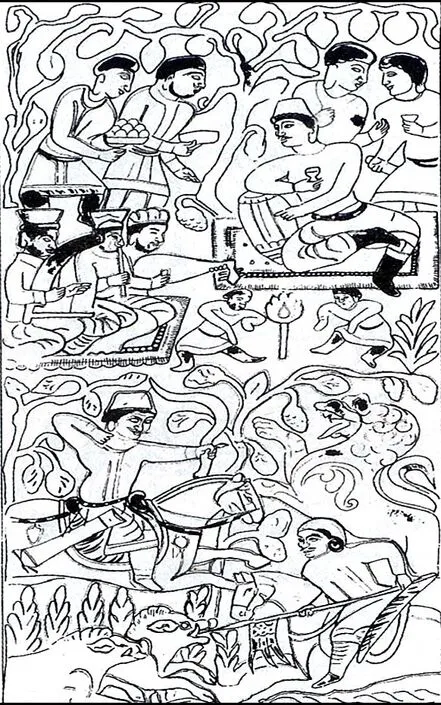

在日本Miho博物馆所藏画像石中也有关于中亚粟特的乐器。左下角有四弦琵琶,五弦琵琶和箜篌伴奏,中间有一女子翩翩起舞。图中间还有一种变体的五弦琵琶,共鸣箱成葫芦状⑥敦煌壁画中也有这种乐器。

日本奈良Miho博物馆石棺床画像石上的中亚粟特人的琵琶,公元6世纪

日本奈良Miho博物馆石棺床画像石上的中亚粟特人的五弦琵琶

此外,在日本Miho博物馆所藏画像石中的五弦琵琶还有一图,其中图下方不仅在左边有四弦琵琶,五弦琵琶和箜篌,而且在右边似乎也有五弦琵琶和四弦琵琶在演奏,中间有一位在表演胡腾舞。⑦

另外,在中国历史博物馆中也藏有绘有五弦琵琶的黄釉瓷瓶,是反映中亚粟特胡人的乐舞,左下角一位胡人正在演奏五弦琵琶,上边一位在演奏“钹”,右边一位在吹“横笛”,另一位在拍手。中间一位正在表演胡腾舞,也是公元6世纪的文物。⑧

北齐黄釉瓷瓶壶上的五弦琵琶,公元6世纪

从上述图中我们可以清楚地看到,五弦琵琶在中亚地区是一个比较有代表性的乐器。中亚粟特人对此做出了杰出的贡献。虽然印度壁画中也出现了五弦琵琶,但是仅阿马拉瓦蒂石雕中有两幅图,中亚地区的五弦琵琶显然要比印度地区多。特别是中亚粟特琵琶演奏家有许多,并且在中国文献中多有记载,比如我们熟悉的琵琶世家——曹氏家族。他们对中国乃至日本的琵琶贡献是无与伦比的。

新疆克孜尔石窟第38窟中的五弦琵琶,公元3—4世纪

新疆克孜尔石窟壁画中的五弦琵琶是目前我们所知最多的,它是龟兹乐的代表乐器。新疆克孜尔第38窟天宫伎乐图中的五弦琵琶是公元3—4世纪的文物。佛右壁第一组天宫伎乐图中,男伎戴三珠冠,耳饰大耳环,手执一弹拨乐器,其形制很特殊,琴身很短,琴杆在上部,是五弦琵琶的演奏。

克孜尔69窟后室顶部伎乐天人中另一身为弹五弦琵琶的伎乐天人。天人面部已模糊不清,其它部分尚属清晰。伎乐横浮于空中,双腿并拢几成一字形。五弦琵琶长62厘米,腹宽14厘米,头部仅剩3个琴轸,其余两个已随帛带颜色脱落。琴轸头部还绘出了镟制的装饰,音箱表面上隐约可见有弦的痕迹。

第8窟主室入口上方保存着部分壁画。该图可能是一幅佛居中央的说法图。在中央华盖左右各有二身天人,右侧的二身保存完整:上边一身黑色皮肤,身穿龟兹式胸衣,头梳大华鬂,左手托花盘,右手抓花瓣作散出状。另一天人身体平展,上身裸露,下着裙裤,披帛带,胸前横卧一五弦琵琶,左手执琴颈,右手拨弦。天人略呈“V”字形,是一个从天而降的姿态。五弦琵琶为绛红色,长约1米,琴首为不等边三角形,有5个轸。音箱腹部宽约30厘米,下部隐见音孔,琴弦已不清。乐器的形态、比例都较准确。此种形制在龟兹壁画中所见很多,唯此图最标准。

新疆克孜尔石窟第8窟中的五弦琵琶,公元5—6世纪

新疆洛浦县苏尕库木遗址中也有出土的五弦琵琶。1984年出土于陶片似为陶质器皿的残片,高3.5、宽3.7厘米,质地为红土烧陶。陶片上的伎乐像为浮雕,外有一个联珠纹的圆圈为装饰。伎乐怀抱五弦琵琶,头戴冠,披帛带,下部残。左手握琴颈,右手拨琴弦。从陶片的纹饰上看,图像似用印范压制,然后焙烧而成。

新疆洛浦苏尕库木遗址出土的五弦琵琶陶片,公元7世纪

中国的隋唐时期,即大约公元7世纪到9世纪间,中国和日本之间出现了文化交流的空前高潮。在日本历史上首次以国家的力量组织、推动对于外来先进文化的吸收,多次派遣使节到中国。

日本正仓院的北仓中藏有天下唯一的遺存古物——唐制五弦琵琶。螺钿紫檀,精工制作,表现着乐器装饰美的绝致。这五弦琵琶,简称五弦,乃是盛行于李唐一代的乐器。在奈良时代方才渡海传来的五弦,平安初期已若存若亡,旋即绝灭,中间不过一个半世纪;但是实际见用的证迹却历历可考。

很显然,日本的五弦琵琶是从中亚经过中国中原地区传入的。正仓院保存的五弦琵琶是皇宫中乐器,自然制作的非常精美。但是,从其形状与五弦的特点来看,与中亚地区的五弦琵琶是如出一辙的。遗憾的是,无论是日本还是在中国,这种五弦琵琶都已经不使用了。广州艺术研究所方锦龙先生目前仿制了古代五弦琵琶,在国内外进行推广使用。

日本正仓院保存的五弦琵琶

三、中亚与日本的曲项琵琶

在巴基斯坦犍陀罗斯瓦特峡谷出土了一个短颈琵琶的演奏者(五个天界音乐家雕像之一),灰色片岩雕刻,是公元2世纪的文物,藏于美国洛杉矶城市博物馆。演奏者是一位女性,但曲项部分剥落。同样在巴基斯坦出土犍陀罗风格的音乐人物弹曲颈琵琶,是公元3世纪的文物。现藏英国维多利亚和阿尔伯特博物馆。演奏者是一位女性,曲颈特点很明显。

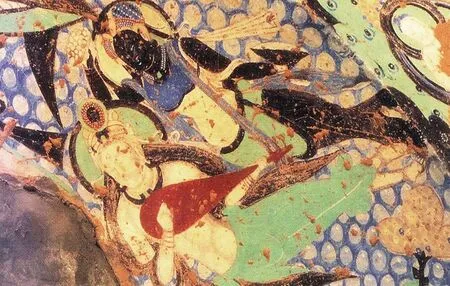

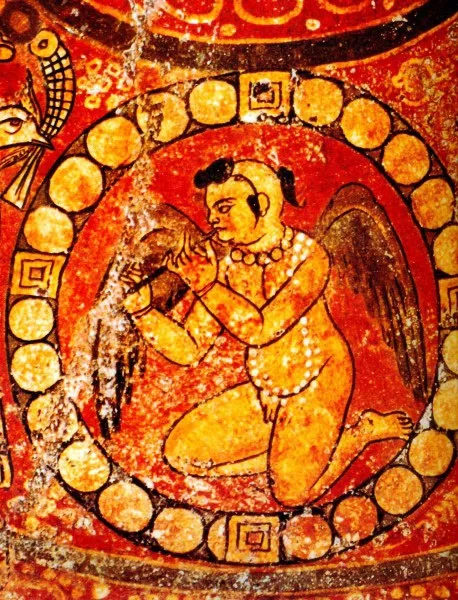

在中亚突厥人宫廷中表演的胡腾舞中,有竖箜篌和曲项琵琶的伴奏,为公元6-7世纪的文物,其中用拨弹奏琵琶。还有一幅中亚粟特人宫廷画,舞者正在起舞,后面中间一位在领唱,两边有曲项琵琶和竖箜篌的伴奏,站立的歌队击掌打节奏。同样是公元6-7世纪文物。

我们在新疆石窟壁画中所见到的曲项四弦琵琶,最早出现在公元7世纪的克孜尔尕哈第30窟。弹曲项琵琶的天人头盘高髻,披绿色帛带,外穿袒右天衣,内着衬服,衬服的条纹绘得十分清晰。天人怀抱曲项琵琶,琵琶头部有4轸,音箱面上开有两个月牙形音孔,还绘出圆珠纹边饰。天人左手托琴颈,右手执拨片在弹奏。曲项琵琶比例准确,长60厘米。

犍陀罗风格的音乐人物弹曲项琵琶,巴基斯坦出土,公元3世纪

中亚粟特人的琵琶,公元6—7世纪

新疆克孜尔尕哈第30窟中的琵琶,公元7世纪

此外,我们在中国高昌地区尚看见曲项琵琶的图像。柏孜克里克石窟开凿于公元5世纪,止于公元14世纪,是高昌地区规模最大、历时最久的石窟。在柏孜克里克16窟进行碳14测定,其年代约为公元9世纪,这与该窟的壁画内容相一致。有一婆罗门手中的曲项琵琶的音箱下半部分已残,四轸、四柱,一孤柱,音箱有覆面和3个音孔,上方为“心”形下方为对称的2个月牙形。婆罗门左手拇指扶颈,中指、无名指、小指各按一品,右手执拨。此曲项琵琶为典型的唐代曲项琵琶形制,与敦煌莫高窟唐代壁画中曲项琵琶完全一致。

新疆高昌柏孜克里克第16窟中的琵琶,公元9世纪

琵琶在中国和日本随着历史的演进、字义和发音有别,也各自发展出不同流派。今日在中国琵琶是专有名词,指头部倾斜、四弦、共鸣箱为梨形的、用手指击弦的弹拨乐器;而在日本,琵琶为一般名词。如果要当专有名词必须冠以流派的名称如“乐琵琶”或“明清琵琶”等。

据日本前东洋音乐会会长田边尚雄的研究,琵琶起初传入日本时,发音和中国的发音“PiPa”相同,平安时代(794—1185)后发音才改为“BiWa”。

日本筑前琵琶

今日在日本,按历史的顺序,琵琶有以下七大流派:雅乐琵琶、盲僧琵琶、平家琵琶、萨摩琵琶、筑前琵琶、锦心琵琶和明清琵琶。

1.雅乐琵琶:于公元7世纪时由中国传入日本,成为宫廷乐队的一分子迄今。2.盲僧琵琶:于公元3世纪时随佛教传入中国,于7至12世纪时在日本的九州岛出现。3.平家琵琶:类似体积较小的乐琵琶。4.萨摩琵琶:萨摩和筑前本为古时九州岛南部和北部的蕃郡的名称。5.筑前琵琶:明治四年(1872)废止盲人特别的保护制度,允许一般人也可以学音乐、弹琵琶。于1890年改造出了今日用的筑前琵琶和创作许多新曲。6.锦心琵琶。7.明清琵琶;中国没有“明清乐”这个名词,在日本,它是指江户时代,大约明朝后期及清朝年间,由中国传去的近世中国音乐的总称。⑨

日本明清琵琶

从上述图片可以看出,日本的曲项琵琶来自中亚。但是,曲项琵琶的真正发源地是西亚的美索不达米亚,传入波斯后,进一步得到改进。传入中亚地区后才广泛流传。

四、中亚与日本的横笛

印度的横笛源自梵文,是指一种有六个指孔和一个吹孔的印度次大陆乐器。出现在佛教绘画中是公元100年左右。印度横笛(bansuri)被尊称为一种神圣乐器。北印度的横笛(bansuri),长度一般约14英寸,传统上被用来作为音乐伴奏。现在也已经是印度斯坦古典音乐中不可或缺的伴奏乐器。

印度阿马拉瓦蒂石雕中的吹奏笛,公元1世纪

印度阿马拉瓦蒂石雕佛传故事中的横笛,公元2世纪

我们发现有横笛雕刻的最早图像在公元100年或更早时间。此期作品是更换古风时期镶嵌阿马拉瓦蒂大塔覆钵的石板的浮雕,人物造型开始变得活泼柔软,不再像古风时期那样呆板僵硬。在此期甚至后期的阿马拉瓦蒂浮雕中,有时以传统的象征手法表现佛陀,有时又以写实的人形刻画佛陀。同时采用象征与写实两种表现佛陀的方式,大概说明当时南印度保守的小乘教派与革新的大乘教派处于并存、交错或混杂的状态。其横笛雕刻的比较粗糙,演奏的手势也不太清楚。

之后约在150年至200年间,以阿马拉瓦蒂大塔的围栏浮雕为主,因此亦称围栏时期,遗存的浮雕数量最多,水平最佳。所雕刻的乐舞图中独舞者是在腰鼓和横笛的伴奏下翩翩起舞。图中横笛与五弦琵琶和奏,似乎正在为裸体修长的舞者伴奏。此图中横笛雕刻的比较准确。⑩

新疆和阗约特干遗址出土有一陶片,系1900年英国斯坦因从和田约特干古城挖掘携走的,刊布于斯坦因的《中亚和中国西部考察详细报告》中。该残陶片高12.0厘米、宽13.5厘米。陶片用浮雕刻出人物与图案,然后烧制。陶片上部有两块长方形装饰纹,下面是卷条珠纹边饰,中部为两个拱形龛楣,龛楣间有联珠式圆形花饰。两龛楣间有柱头连接。下部为一条栏循。龛中间有两位半身伎乐,一在击打铜钹,一在吹横笛。乐器形态较为粗拙。内容似为天宮伎乐,可能为寺院某处的装饰品。

新疆和阗约特干遗址出土的吹笛陶片公元4世纪

在克孜尔76窟穹窿顶与四壁连接处的下披及四壁上部,绘有连续的天宫伎乐图。天宫伎乐以佛或弥勒菩萨为中心,伎乐两侧排开,伎乐形象比较丰富,这是一幅展开图。天宫上部为仿椽屋檐,下部为凹凸型栏台,佛两侧各排列6身伎乐天人。伎乐中有一位吹笛的伎乐天人立于栏循内,头挽两个大发髻,头后垂下的长条帛带裹身一周,在胯部右侧打结,身穿胸衣,服饰十分别致。她手持横笛,倾向右侧,回眸顾盼,是一副边吹奏边舞蹈的婀娜姿态。

柏孜克里克石窟开凿于公元5世纪,止于公元14世纪。是高昌地区规模最大、历时最久的石窟。柏孜克里克石窟第16窟正壁为塑绘结合的“涅槃变”(佛涅槃泥塑像已毁)。佛涅槃像一侧绘各国使臣举哀图,另一侧绘外道婆罗门幸灾乐祸、演奏乐器庆贺图。婆罗门使用的乐器有曲项琵琶、大鼓、横笛、筚篥和拍板。其中吹横笛的婆罗门头束高发髻,留长须。横笛可见到一半,右手持横笛上半部,大拇指托笛身,食指与小指抬起,中指与无名指按音孔,手指描绘得很细腻真实。

柏孜克里克第31窟与33窟为先后开凿的洞窟,壁画内容相同。年代约为公元9世纪。本世纪初日本大谷探险队考察柏孜克里克石窟,剥走部分壁画,这是其中的一幅。该图发表于1915年《西域考古图谱》。图左上方为吹笛者,其头盘花发,两臂佩臂钏,双手执横笛吹奏,左手拇指托笛,食、中、无名指按孔,小指翘起。右手拇指托笛,中、无名指按孔。绘制得十分逼真。

新疆克孜尔第76窟中的吹笛壁画,公元4世纪。

日本的横笛是从朝鲜传入的,根据《日本书记》的记载,是在公元453年。当时新罗派去80名乐人参加允恭天皇的丧仪,他们边哭泣、边奏乐歌舞。以后又有百济乐(554年)、高丽乐的传入。[11]

新疆柏孜克里克第16窟、第33窟中的吹笛壁画,公元9世纪

日本歌舞伎中的横笛

日本雅乐中的横笛

从上述历史可知,原来横笛发源于印度,传入新疆大概在公元3—4世纪。后传入中国中原,再传入朝鲜与日本。关于横笛的源流问题。我国已故著名的音乐史学家沈知白先生在他的《中国古代音乐史纲要》一书中写道“汉时横吹就是横笛。这是鼓吹乐中的一个重要乐器,从西域传来”。[12]但是,长期以来中国音乐史的研究中,并没有具体说明究竟是发源于何地?通过上述图片,我们可以说,横笛的故乡在印度,在中亚地区广泛流行。

五、中亚与日本的筚篥

克孜尔石窟第38窟为龟兹石窟中典型的中心柱式洞窟,该窟两壁的壁画由“说法图”和“天宮伎乐图”共同构成。天宮伎乐图位于说法图上方,每壁7组14人,两壁合计14组28人。天宫伎乐表现的是佛教“天界”中天主帝释天所辖的忉利天宫中“胜景妙乐”和弥勒菩萨居住的“兜率天”内“竞起歌舞”的欢娱景象。38窟主室前壁上方为“弥勒兜率天说法图”,故此“天宫伎乐”与弥勒有密切关系。两壁14组天宫伎乐排列顺序,是根据佛教右旋礼佛观像的原则,即从主尊佛的右侧为始,绕中心柱经后室至佛左侧为终。每组伎乐均由一男一女组成,肤色一棕一白。佛教艺术中天宮伎乐大都是现半身于天宫建筑上表演各种乐舞姿态,成为一种规范形式。其中有一个类似筚篥的乐器在吹奏。

新疆克孜尔石窟第38窟壁画中的筚篥,公元4世纪

奇康湖石窟位于吐鲁番东50余千米的火焰山北麓,石窟外有一佛寺遗址。奇康湖石窟遭破坏极为严重,基本被毁坏。本世纪初德国探险队考察吐鲁番时曾到过奇康湖石窟,搜集了一些文物。其中第1窟的窟顶是伎乐天人,在其前面似为一弹竖箜篌的伎乐,但破损较严重,形象模糊不清。此为吹筚篥伎乐天人的摹本,天人双腿后曲,是一从天而降的姿态。天人双手执一筚篥,筚篥的哨子正欲插人口中。

新疆奇康湖石窟第1窟壁画中的筚篥,公元6世纪

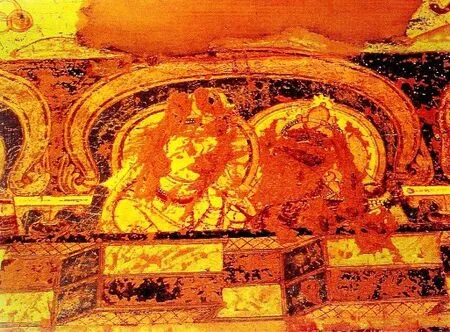

1903年日本大谷探险队的渡边哲信与堀贤雄在苏巴什佛寺进行了发掘。在西大寺遗址获得一具舍利盒(盛僧侣骨灰的容器)。考古鉴定舍利盒为公元7世纪文物,舍利盒为木质,镟制,通高31.2、直径37.3厘米。盒由盒身与盒盖组成,盒盖上绘4身联珠纹环绕的“迦陵频伽童子”手持乐器演奏。盒身绘一列乐舞队,由21人组成,其中有舞蹈者13人,乐队8人。其中盒上端绘一裸体儿童正吹着筚篥。

筚篥传入日本的时间据《日本音乐大辞典》记载,大约是于公元7世纪时的推古朝时期传入的。从种类上来说,日本筚篥分为大、小两个品种,但此二品种之间的区别却并不一定与中国大、小筚篥的区别一致:中国隋唐时期所用的大筚篥,如《乐书》所云:“然其大者九窍,以筚篥名之。小者之窍,以风管名自之”。[13]可见,所谓大筚篥即指九孔筚篥。也就是说,隋唐时期的大筚篥即普通筚篥。但日本音乐中普通的筚篥指的却是小筚篥。

新疆库车苏巴什佛寺中出土的舍利盒上吹着筚篥的描绘,公元7世纪

日本雅乐中筚篥的独奏

日本的筚篥

六、中亚与日本的细腰鼓

“细腰鼓”是中国古代文献中的称呼,实际上古代印度并不叫“细腰鼓”,而是称为“达马鲁”(damaru)。它在古代印度公元前1世纪的《乐舞论》中被称作“帕那瓦”或“阿林亚”。从各种画面上看到的这种鼓常由天神或英雄武士拿在手中。在印度的一些有关舞蹈神湿婆的图像上,我们可以看到该神手持“达马鲁”(damaru)。

“达马鲁”(damaru)演奏的方式有两种:一种细腰鼓挂在胸前,用双手敲击鼓面。此鼓在古印度帕鲁德石雕中可见,是公元前2—公元前1世纪的文物。这幅图告诉我们,细腰鼓最早的形式是挂在胸前。

第二种细腰鼓是鼓手用左臂夹住,即便是坐着也用绳将鼓挂在肩上。就是站立时也用绳将鼓挂在肩上,鼓手用左臂夹住,用手击鼓面。第二种鼓的演奏形式在公元6—8世纪。[14]

古代印度的鼓是世界上种类最多的,在公元前1世纪的《乐舞论》文献中统称为膜鸣乐器。人们用酒肴等供品来祭鼓以作为对鼓的崇敬。

新疆克孜尔石窟第171窟与紧邻的172窟为双中心柱并列的礼佛窟。洞窟规模较大,尤其主室券顶拱度高,壁画容量大。券顶菱格故事画中,绘有击鼓因缘故事。佛的左侧立一击鼓人,其胸前系一细腰鼓,双腿交叉站立,双手作击打状。细腰鼓形制与毛员鼓相似,但鼓身略大。

克孜尔石窟第104窟,从题材内容与绘画风格考察,属龟兹石窟繁盛期。洞窟空间也较大,1988年在该窟采集标本作碳14测定,年代约为公元,6世纪。其中击鼓因缘图的画面保存较好,人物均清晰。中央为结跏趺址的佛,头略向左,右手作印记,面向胸挂细腰鼓的人。击鼓开头戴花墅,回首望佛。双手击打细腰鼓,左腿提起,右腿直立,似一跳跃姿势。细腰鼓腰部很细,两端的鼓面有绳索拉住,此鼓形制似隋唐宮廷乐部中的都昙鼓。击鼓者以双手击打鼓面。

古印度,帕鲁德石雕中的细腰鼓,公元前2—前1世纪

古印度雕塑中的细腰鼓,公元7至8世纪

新疆克孜尔石窟第171窟中的细腰鼓,公元4世纪。

新疆吐鲁番阿斯塔那336号墓出土的细腰鼓,公元7—9世纪。

新疆吐鲁番阿斯塔那336号墓出土的细腰鼓,公元7—9世纪

日本正仓院的细腰鼓复原

1960年发掘出土于吐鲁番阿斯塔那第336号墓中的细腰鼓为明器,泥制,出土时完整。呈蜂腰圆柱形。鼓身为黑色,鼓面土黄色。两鼓分别长44.55厘米,两端直径分别为2.4—2.2,2.0—1.8厘米。中段直径均为1.2厘米。细腰鼓年代为公元7—9世纪。

传入日本的细腰鼓,早以伎乐之器见于推古时代(约当隋、唐初),当时的工艺品里也有其表现。腰鼓也写作吴鼓,因为是吴国(中国南部的通称)乐舞的伎乐所用而特別著名之故,或是由于和伎乐结合而传入日本之故。日本文献《职员令》言伎乐师生:“伎乐师一名,掌教伎乐生。其生以乐戶为之,腰鼓生准之。腰鼓师:人,掌教腰鼓生。”其中伎乐用的乐器有三种:横笛、钮盘、腰鼓;而鼓用得最多,文中的人数就反映着这一点。奈良时代传来的唐乐、散乐,也用腰鼓,可是训读法不同,可能形制也多少有点不同。例如名称,似乎读音而称yoko。

综上,细腰鼓最早发源于古代印度,传入中国龟兹地区后又发展为都昙鼓和毛员鼓,在隋唐时期成为中国音乐史上盛行的膜鸣乐器。不仅历代宫庭中使用腰鼓,而且普及到民间,成为很受欢迎的一种乐器。细腰鼓传入日本后,在雅乐里使用多种形式的细腰鼓。[15]

结 语

无论是日本正藏院的乐器,还是当代日本民间使用的乐器都与中亚音乐有密切的联系。其中,弦鸣乐器的五弦琵琶,曲项琵琶,竖箜篌,凤首箜篌,阮咸,三弦;气鸣乐器的横笛,筚篥,铜角,尺八,唢呐;膜鸣乐器的羯鼓,细腰鼓,鼗鼓,鸡娄鼓;体鸣乐器的铜钹等等,都可以在中亚音乐中找到历史的渊源。我们只列举了几件乐器进行比较,就可以非常清楚,日本的许多乐器与中亚乐器都有着深远的关系。

东亚乐器传统中,只有单音字命名的乐器,如笙,箫,筝,瑟等;只要是有双字的乐器名称,都是来自中亚地区,无论中国音乐,还是日本音乐的研究,都必须要搞清楚中亚乐器的历史,才能正确阐述丝绸之路音乐的真谛。

音乐考古与音乐图像学的运用,对研究中亚音乐与日本音乐的关系有直接而形象的价值。要想深入研究日本音乐史,就必须要研究中亚的音乐。丝绸之路上东西方音乐是如何交流的,也必须要研究中亚音乐。揭开中亚音乐之谜,将会展示丝绸之路音乐灿烂辉煌的历史画卷。

中日音乐比较研究会议在新疆召开,无疑对促进中亚音乐的研究具有推动作用。新疆目前已经成立了《中亚音乐文化研究中心》(新疆师范大学)和《新疆少数民族音乐舞蹈研究中心》(新疆艺术学院),是隶属新疆教育厅的文科研究基地,但也仅仅是处于起步阶段。日本音乐学家的光临会议,不仅对日本音乐今后的研究提供广阔的舞台,而且,对中国音乐史学家与民族音乐学家的研究也是一个鞭策。因为目前出版的几部《中国音乐史》,基本上是汉民族的音乐史,对少数民族的音乐历史研究非常薄弱。对中亚音乐史研究的重要性认识不够,通过此次会议,希望今后会有较大的改善。

注释:

①参阅:新疆博物馆、巴州文管所、且末县文管所:《新疆且末扎洪鲁克一号墓地》,载《新疆文物》,1998年第4期。新疆博物馆等:《新疆扎滚鲁克一号墓地》,载《新疆文物》,1998年第4期。新疆博物馆考古部:《新疆扎滚鲁克二号墓地发掘简报》,载《新疆文物》,2002年第1期。新疆文物考古研究所,吐鲁番地区文物局:《吐鲁番考古新收获——鄯善县洋海墓地发掘简报》,载《吐鲁番学研究》,2004年第I期。

王博:《新疆新发现的箜篌》,载《考古与文物》,新疆人民出版社,2006年版,第125页。

②(日)林谦三著:《东亚乐器考》,音乐出版社,1962年,第22页。

张前著:《中日音乐交流史》,人民音乐出版社,1999年版,第114页。

③奥尔顿·道格拉斯·史密斯:《古代历史的鲁特琴》,美国卢特学会(LSA),2002年版,第312页。

④伊东忠太《世界美术全集》,东京:平凡社,1919年版,第98页。

⑤引自柘植元一:《シルクロ--ドの響き》,东京:山川出版社,2002年版,第67页。

⑥引自柘植元一:《シルクロ--ドの響き》,东京:山川出版社,2002年版,第66页。

⑦引自柘植元一:《シルクロ--ドの響き》,东京:山川出版社,2002年版,第67页。

⑧引自修海林、王子初著:《看得见的乐器》,上海文艺出版社,2001年版,第132页。

⑨郑瑞贞:《日本的琵琶》,台北:新丝路,2008年第6期。

⑩[14]瓦尔特·考夫曼:《古印度的音乐文化》,载《图片音乐史》,柏林:莱比锡出版社,1981年版。

[11](日)《日本本记》第13卷,《职员令》。

[12]沈知白著:《中国音乐史纲要》,上海音乐出版社,1982年版,第38页。

[13]陈旸撰:《乐书(卷130)》,静嘉堂文库藏(宋版)。

[15]周菁葆著:《丝绸之路的音乐文化》,新疆人民出版社,1987年版,第112页。

(本文图片由周菁葆提供)