西域绘画中的人体艺术

2016-11-21周谦

□周谦

塔城巴尔达库尔生殖崇拜岩画

一、古代西域岩画的人体艺术

古代西域岩画广泛分布在天山南北,数量非常之多,在岩画中有几处比较典型的人体艺术,如塔城地区裕民县巴尔达库尔岩画中有父系氏族社会早期各种形式的人体艺术,仅选取一幅为例。在一块与地面垂直,南北长1.93米,高2.5米的岩石上刻画出裸体男女8个,动物6个,画面的中心内容是用夸张的手法,赞美男性躯体,以及男性在人类生殖繁衍中所占的主要地位。在岩石的右上方,有一高53厘米,宽14厘米,生殖器长16厘米的身躯粗犷、高大的男子,头上有4根角状饰物,面向女子,双膝微屈,上身向右微倾,左手下垂握拳,右手紧握生殖器插入女性阴户。右面的女子身高34厘米,宽23厘米,头上也有4根角状饰物,身体侧向男子,微弯双腿,下腹迎向男性生殖器,右手平伸上举,左手摸着男子脸面。由于在母系、父系氏族社会时期人口稀少,成活十分困难,繁殖人口在所有人的心目中是头等大事,因而在臀部和膝部也都刻画几个生殖器,表明人们对生殖的渴望。在这幅男女交合图下方右边为一正在奔跑的羚羊,在狗和羊之间有全身赤裸的男子,高30厘米,宽13厘米,有4根角状饰物。生殖器长7厘米;膝盖前也是生殖器,只是因石质风化而难辨认有几根。两腿略屈,左臂下伸,右臂上扬,正在和狗一起追逐羚羊。在此男子的左后方,有一个怀孕妇女,身高27厘米,宽17厘米,凿出了双眼,右手握拳下垂,左手捧着隆起的腹部,两腿微屈。这男女二人及一狗好像是在共同追捕那只羚羊。

在这幅岩画的左上方有3个不带饰物的人,左边是男性,勃起生殖器,两手平举,右手拉住前面一个女人的胳膊,女人的左手下捧腹部,右手拉住前面一个小孩的腿,孩子两手高举,双腿分开,右腿特意刻出两个生殖器样捧状物,表明是男孩。这3人显然是图示了古代人类繁衍的过程。在岩刻图左上方还有一头上装4根角状饰物的男子,身高21厘米,宽14厘米,双手紧握圆石似的东西,微屈双腿,勃起生殖器,和牧狗一起,紧赶一雌一雄的2只北山羊,1只牧狗紧跟第一只北山羊,表示此人正在放牧。这幅岩画位于巴尔鲁克山。

再举一例,在天山北侧的呼图壁县康家石门子的巨幅生殖崇拜岩画,在高9米,宽14米,约120平方米的岩石上凿刻二、三百个大小不等的男女裸体人,头、目、口、鼻、生殖器及男女体质特征都十分清晰,具有十分重要的学术和艺术价值。这幅生殖崇拜岩画约产生于公元前1000年之间,即距今约3000年左右。

据此可知上述巴尔达库尔的裸体岩画时间比康家石门子的裸体画早得多。因为巴尔达库尔岩画中的裸体画都是圆头,未刻出耳、鼻、眼、口,只是象征性的头形;男女体形都还是写实,女子的胸大,腰细,臀大,腿粗均按实情刻出;没有像康家石门子的裸体岩刻画中把女子胸部都刻成倒三角形,到了臀部又刻成正三角形,两个三角形联接处成为腰部,显得腰过细了,而对眉、眼、鼻、嘴等已精雕细刻。可知凿刻巴尔达库尔裸体画的工具比不上凿刻康家石门子裸体画的工具先进。尽管同样都是有了青铜以后用青铜器凿刻出来,可是巴尔达库尔的裸体画应该属于青铜时代早期岩刻,康家石门子岩画则系青铜时代晚期岩刻,时间前后相差至少在500~1000年之间;并从它们周围存在的岩画看,它们都已是游牧养畜业部落。

康家石门子生殖崇拜岩画(局部)

根据我国在甘肃、青海地区发现的古代畜牧民遗存,主要分布于河西走廊地区的山丹、民乐至酒泉、玉门一带的火烧沟类型文化,畜牧业已相当发达,遗址中已有很多家族骨骸,生产工具多用骨制。但还存在农业经济,出土的铜镢、镰等农业工具较多,还有随葬粮食习俗。火烧沟类型文化,据碳十四测定存在年代约当公元前1940—1630年间,即距今已有3500—4000年的时间而我国在西北东北地区的考古发掘证明,公元前2000年前后是铜石并用时代,畜牧业完全从农业分离出来。一般在铜石并用时代结束后,才形成游牧部落,大概是在公元前16世纪左右的商殷时代;哈萨克草原的游牧部落大致也在此时期内形成,从而可知巴尔达库尔的裸画距今已有3000~3500年左右的时间。从这幅岩画中也可旁证巴尔达库尔的许多裸体画产生于青铜时代早期。

康家石门子岩画中所体现的脸形和体形特征,明显的是与古代塞种人的形象相近,因为这幅巨型生殖崇拜岩画,实际反映了当时活动于这一地区塞种人的生殖崇拜实情。如果当时游牧于康家石门子一带的人种不是如石壁上所凿刻的人形,任何艺术家决不可能凿刻几百个大小相同的男女人体,因为任何一个艺术家不可能超脱时空而独创出一种人种或一个新民族来。求实的远古艺术家只可能唯物地凿刻周围存在的事物加以艺术的修饰,更好地典型地凿刻在岩石上作为人们祭祀的偶像。

裕民县巴尔达库尔及康家石门子的生殖崇拜岩画,就是有力的佐证。这些男女裸体岩画,并不是有了希腊的裸体艺术才产生,而是塞种艺术家据塞种社会实际而创造的不朽艺术杰作,也有可能更早于希腊的裸体艺术。因为呼图壁县康家石门子的生殖崇拜岩画是原始社会末期父权制时代的产物,其面貌的清晰,雕凿的精致是罕见的,而巴尔达库尔的岩画,脸形不清晰,显然比康家石门子岩画早,至少是公元前十世纪以前的作品。

有人指出“北方民族人物的形体结构,粗壮结实,棱角清晰,大结构的体面关系所形成的凹凸层次,既突出又丰富”。古代生活在锡尔河及天山以北的塞人,以游牧为主,体格健壮,妇女也自幼就过惯马上及狩猎生活,身体健美,能够和男子一样打猎射箭。康家石门子的岩刻画中,充分反映了塞人男女体魄的健强硕美,男女形象的高大,肌肉的丰满,是一曲对人体美的赞歌。

在岩画上所凿刻的男女人像,人体比例恰当,形体特征清楚,特别是对面部特征,甚至喜、怒、哀、乐、厚实、俊敏的形态和情绪也能含蕴表露。女子俏丽,男子威严,甚为鲜明。而头部与身体各部位置的比例也颇适当,确实是长期观察分析,进行初步科学思维得出的实录。女子宽胸、细腰,以倒三角形刻出躯干,显示其宽肩束腰,符合女性人体特征。男女臀部大小比例也符合实际,使人一看就可分出男女之间的差别。对性别的差异,画中尤其突出。这是在长期的男女交合中对性知识有了初步的认识。

从岩画上还发现原始艺术家已经掌握了某些几何知识,比如头颅长短、大小,四肢左右对称,正方形、长方形、三角形、菱形,两梯形相接的概念也已存在。关于同心圆、分割圆等数学知识在对马等画幅中也已有一定的见解。对于一些突出的标志,如涂上红色,使能保存几千年而仍然鲜艳,这也是通过长期摸索而获得的成效。

对于凿刻技法这时已有相当高的水平。为了突出头脸形象而使用浅浮雕法,使眉、鼻、两颊均微微隆起,两眼深凹,凿刻得十分清楚。而在头部以下的身体四肢,均使用阴刻,在形体与轮廓线范围内,均稍凿磨去一层,使低于岩面,对男性都表露了各自的特点。这一方面说明了远古艺术家的雕凿技术已相当熟练和高超,另一方面也表现了当时对青铜的冶铸技术已达到一定水平。如果没有较为锐利的青铜工具是难于凿刻得那样清楚的。有了这样的凿刻技术,在康家石门子的岩刻上主要突出了男性生殖崇拜,对男性的身体部位主要表现在性器官以上的脸、胸、腹部位。脸部明显地表现出粗犷、大眼高鼻、大嘴、下颏较宽,并有胡须。而对于女子的身体则凿刻得既健且美。修长的脸颊,清秀的眉目,大眼,高鼻梁,小口,头饰为两支翎羽,配合着细长的脖颈,宽大的胸部,修长的躯体,逼真清晰。在生殖崇拜盛行的时期里,展现这些人体美,无疑促进了生育繁殖。

崇拜人体艺术的习尚决不是受希腊文化影响才产生,而是塞人在生存斗争中自己创造的对人体的审美价值。只要一看比呼图壁县康家石门子岩画上的裸体艺术更早的裕民县巴尔达库尔及米泉县柏杨河乡独山子村的裸体岩画,更可证实裸体艺术早已盛行于塞人之中。很显然,他们崇尚裸体艺术是为了繁衍种族,锻炼体魄,求得种族的生存。

塞人的崇尚裸体艺术既已形成当时的社会习尚,因而不仅在岩画上有大量男女裸体凿刻存在,在其他雕刻上也是大量存在的。如1983年8月初在新源县巩乃斯河南岸出土的青铜武士俑,呈蹲跪姿,通高42厘米,空心,重4公斤,深目高鼻,脸面丰满,端庄英俊。头戴尖顶带弯钩状圆帽,上身裸露赤足,肌肉结实,左右手均紧握,垂放膝盖及腿部,目视前方,精神奕奕,可称为裸体艺术的上乘之作。这件男性裸体青铜实物的出土,进一步证明了塞人社会崇尚裸体艺术的论断。

由上述事实可知,在巴尔达库尔、康家石门子大量裸体岩画存在的时代,亚历山大还没有东征,印度佛教也还没有传入新疆。因为亚历山大东征是在公元前四世纪,印度佛教传入塔里木盆地南北是在公元前二至一世纪。

这些都说明了古代天山南北农业区和牧区都普遍重视人体艺术,他们提倡男女有健壮的体魄,以适应民族生存的需要。这些人体绘画都是古代塞人所绘。塞人十分崇尚武术,国王和部落酋长的主要任务,是在战争中领导他们的人民战胜敌人,各区总督每年举行一次酒宴,“任何部落成员,曾在过去一年中杀死一个人的,便可喝一杯酒。那些没有杀敌人的人,却不许饮酒,当然认为可耻”。这已成为塞人的习尚,他们为了战胜敌人,从小起,男男女女都锻炼体魄,崇尚人体艺术,以体魄健壮为最高的审美标准。可见不会是受了希腊或印度的影响,才于岩画上凿刻那样多的裸体艺术,完全是适应社会环境的迫切需要而由塞种及车师族画家独创的艺术珍宝。

研究西域及敦煌艺术的学者何山先生知道天山南北发现这许多重大裸体艺术后,兴奋地称赞说:“近年来在新疆呼图壁发现的原始游牧部族祈求生育的大型裸体岩画,较全面地显示出了我国西部民族的文化特征和精神风貌。比呼图壁岩画年代晚得多的新疆石窟艺术中也表现了大量的全裸或半裸的艺术形象,像克孜尔石窟的‘水人戏蛇’(水人即裸体人),以及与真人般大的躺卧的女裸体形象,《娱乐太子图》中的全裸或半裸的形象的出现,实则是我们的西部民族开朗、豁达精神的体现,以及对自身生命的赞美,对自然的纯粹的人的赞美。对生殖的崇拜,同时也说明了人体绘画雕刻在我国西部民族中有它的历史渊源和功绩,并非因循于希腊、印度或犍陀罗人体艺术。”

二、古代西域石窟壁画的人体艺术

西域现存石窟遗址共有14处,660多个洞窟。主要分布在南疆的库车、拜城和东疆的吐鲁番一带。现分述如次:

1、克孜尔石窟,在拜城以东约十公里。开凿时间约在公元190—907年,即东汉末至唐代,克孜尔共有洞窟236个,排列在东西约二公里的戈壁悬崖下,其中有75个窟形完整,壁画较完好。

2、克孜尔尕哈石窟,在库车城西北约十公里。开凿时间约为公元190—420年,即东汉末至晋代。编号有46个窟,其中窟形完整的有38个窟,但目前只有几个窟内保存有较好的壁画。

3、玛扎伯哈石窟,在库车东北约三十公里,开凿时间约为581—907年,即隋唐时期。共有44个窟,然多半塌坏,较完整的只有4个窟。

4、森木塞姆石窟,在库车东北约四十公里。开凿时间为公元190—907年,即东汉末至唐代。共有52个窟,其中有19个窟较为完整。

5、库木吐拉石窟,在库车西南约三十公里。开凿时间约为公元201—907年,即东汉末至唐代。共99个石窟,但目前主要有72个窟,其中31个窟中有比较完整的壁画。

6、吐呼拉克艾肯石窟,在新和西约七十公里,开凿时间约为公元600—700年,即隋末至唐初,目前只残存19个洞窟。

7、锡克沁石窟,在焉耆西南约二十公里,营造时间约为公元265—907年,即西晋至晚唐。这是一种仿石窟形制的木结构建筑,一般通称“明屋”,现存明屋90多处。

8、三仙洞,在喀什市北约十公里,开凿时间约为公元200—260年,即东汉末至三国时期。

9、伯孜克里克石窟,在吐鲁番东北约五十公里,开凿时间约为公元550—1368年,即北朝至元代,共有57个窟。

10、胜金口石窟,在吐鲁番东北约四十公里。开凿时间约为公元618—1368年,即唐至元代,目前只残存10个洞窟。

1l、雅尔崖石窟,在吐鲁番东北约四十公里,开凿时间约为公元618—1279年,即唐至宋代,只有10个窟。

12、吐峪沟石窟,在鄯善西南约四十公里,开凿时间约为公元201—450年,即东汉末至北魏初。现存94个洞窟,但多已塌毁,只有8个洞窟有壁画。此外在拜城还有台台尔石窟,有8个洞窟。托乎拉克店石窟,现残存6个窟,只有零星的壁画了。以上共有14处石窟群。

古代西域石窟艺术创立于公元二世纪左右,自公元四世纪以后进入繁荣期,一直到公元十四世纪,由于伊斯兰教取代了佛教而开始衰退。这些灿若星辰的石窟群落,可以划分为龟兹石窟群和高昌石窟群。古代西域石窟如同一个巨大的人体艺术画廊,遗存的千姿百态、婀娜多姿的裸体形象数以千计,为研究古代人体艺术丰富了内容,提供了极为珍贵的历史画卷。本文就龟兹石窟壁画中出现的众多裸体形象的成因浅论拙见。

龟兹是我国古代西域的一个大国,位于塔克拉玛干大沙漠的北缘。它的都城和中心地带在今库车县境内。在强盛时期,它的疆域西邻喀什,东接焉耆,北面进入天山南麓山中,南面深入塔克拉玛干大沙漠,东西长约六、七百公里,南北宽约三百公里。约公元二世纪开始,西域不少佛教僧人到我国内地翻译佛经,传播佛教,这时龟兹的佛教已有相当的基础。公元四至六世纪凿石窟,绘佛画,建寺院,兴佛事达到了兴旺鼎盛时期。龟兹石窟包括克孜尔、库木吐拉、森木塞姆,克孜尔尕哈,吐呼拉克艾肯等。在这些石窟中,绘有许多精美的人体画,其中有袒臂露胸的佛陀,半裸的菩萨,全裸的伎乐和世俗活动的内容。有的端庄肃穆,有的妖媚娇羞,婀娜多姿,其形千姿百态,曲尽其妙。

龟兹人体艺术的表现形式和内容比较复杂,大致可以分为全裸和半裸两大类,每类又可分为多种不同的内容以及其它单幅画或世俗画。

新疆克孜尔第17窟健达婆王(公元3世纪)

(一)全裸和半裸的人体艺术

在克孜尔163窟右甬道的壁端画有一对情人般的男女。女裸上身,戴胸罩,弹箜篌交脚而立,胸、胯都有较大的扭动,姿态优美。男全裸,佩璎珞,披帛带,伏女肩上与女絮谈,含情脉脉,两者相视,柔美气息非常浓郁。这情人般的一对男女是佛度化乐神善爱的故事。原来善爱自恃演奏技巧高超,常常傲慢无理。佛涅槃前化作一乐神见善爱,与其比赛演奏箜篌,演技远胜善爱。然后佛现出本形,善爱深深悔过,于是礼佛听法,皈依佛教。图中右侧弹箜篌的是善爱,左侧白肤色的女乐神为善爱的眷属。此画两个人物用线似流水游云,人体比例适度,表情传神生动,可谓身心完美的统一,实乃中国古代美术画库里的一幅佳作。

二十世纪初德国人格伦威德尔和勒柯克探险队“光顾”克孜尔时,十分惊讶这些形式完美的创作,剥走了其中13窟中的一幅。无独有偶,这幅与上述163窟佛度化善爱图相比,所绘位置、构图、形体、动态、神情如同孪生姐妹一样难以分辨。出自两窟的这两幅画稍有差异,一幅人体的画法采用圆润流畅的单线描,另一幅则采用肌体凹凸晕染法。同样内容,构图大同小异的画面,在克孜尔7、80、98、172、179、224窟均有所见,可惜有些画面已残缺破损了。

沉迷于佛教的信徒们深信佛陀是先知先觉的圣哲,而生育这位圣哲的摩耶夫人,除有高尚的德性外,还在于她集中了人世间女性最美好的体态。所以在克孜尔76、99、175窟“太子降生图”中的摩耶夫人都是全裸出现。如99窟所绘的无忧树下,赤身裸体的摩耶夫人扶在侍女肩上,双腿交叉而立,上身微微前倾,整个体形优美,右臂扬起,太子从她臂下肋间诞生。姿态从容高雅,稍有点倦态,似乎是一个舞蹈动作。

新疆克孜尔第76窟魔女诱惑(公元5世纪)

这正是唐代大诗人白居易《长恨歌》里“侍儿扶起娇无力”“云鬓花颜金步摇”真实的写照。她那皓月似的明眸,樱桃似的朱唇,丰满的双乳,嫩藕般的四肢,柔软细腻适度的肌体,真是“增之一分则太肥,减之一分则太瘦”。在克孜尔76窟佛传画中所绘的佛母摩耶夫人也是赤身裸体,双脚交叉,身披璎珞,脚腕带镯,臂部圆润,乳房丰满,身体秀美。立在无忧树下,右臂扬起,身后站着一侍女,双手搀扶她的腰部和手臂。实乃一幅裸体艺术上乘佳作,可惜此画在二十世纪初也被德国人格伦威德尔剥走。

同窟另有一幅降魔女图。其内容描绘释迦在尼连禅河附近苦修,魔王波旬曾派人来向释迦游说,敦促他放弃这种苦行。此计不成,魔王之女便来引诱。图中盘坐者就是六年苦行时的释迦。他正在静坐思虑,左侧裸体者是一个妖艳的魔女,正扭臀摆腿,引诱释迦。

克孜尔83窟,有一幅仙道王与王后故事画。故事大意是仙道王善弹箜篌,王后月光善长舞蹈。有一次王后跳舞时,仙道王看到了王后将要命终的预兆。国王坐在有靠背的高座上,其身后有一箜篌。国王前面是手执飘带正在轻歌曼舞的王后,王后赤身裸体,身材苗条,手腕和脚腕处带有镯铃,左腿后翘,身躯前倾,突出了双乳,双手舞动彩巾翩翩起舞。姿态十分优美,楚楚动人。这幅画可以说是完美的裸体艺术和舞蹈艺术融为为一体的美术精品。

说法图是描绘佛成道后在各地对不同的人讲说佛法,传播佛教的事迹。这类题材的画在克孜尔石窟里占有重要部分。裸体的出现也屡见不鲜。在181窟长寿女听法图中赤身裸体的听法女子就有三身。画面佛陀居中讲法,左右,两侧裸女紧挨佛陀作洗耳恭听状,不同的是佛陀面前睡卧一裸女,闭目锁眉,粗看似乎安祥地睡眠,细看似痛苦状,实际已是死去的吉祥慧女。类似上述裸女听法图在克孜尔8、38、84、98、114、16l、163、17l、189、224等窟均有所见。

佛经里把天国描述成为一方净土,这是一个幻想的奇丽世界,这个世界鸟语花香,歌舞升平,充满了博爱、幸福。既然是这样一个美好的世界,那么乐舞是处处可见,必不可缺少的了,所以在龟兹石窟中,不论是游化说法图、因缘故事,还是佛传故事、本生故事和其它内容的画面里,常有全裸或半裸的乐舞菩萨,飞天、天宫伎乐,或单一,或成双成对,或成群结队的出现。如克孜尔8窟中的“舞师女作比丘尼”,讲的是某舞师的女儿聪明美丽,颇善歌舞而又轻浮傲慢,后被佛度化出家为尼。画面表现舞师女在佛面前歌舞,全身赤裸,仅有披帛饰身,显示出婀娜的身姿。她左手扬起,右手弯肘呈下推状,双脚交叉,出胯扭腰,非常诱人。这幅画和被誉为“舞神”101窟的裸女相对照,令人难以置信的是两幅画面构图、裸女的形态与舞姿几乎无异,不同的是前者头部微侧目视右方,后者头部微向左侧目视左方,一左一右相对而视。若出自一个画面,如同动作协调,舞姿优美的双人舞。

161号窟中的一对相互依偎的裸体伎乐菩萨,一个鼓腮吹笛妙音萦回,另一个双手持排箫作吹奏状,人物造型生动浪漫,用笔细腻,为众多伎乐菩萨画中的佼佼者。这一类裸体形象的描绘,表达了现实生活中的审美渴望与肯定生命存在的积极热情,并且还透露了这样的信息——它或许还有一定的生活依据。

克孜尔175窟五趣轮回图中,一裸体舞女,舞姿优美,动态强烈,较高跨度的跳跃,可与当代芭蕾舞媲美。从画面上看其跳跃向右方,但头部却回转顾盼左面,交足而坐怀抱箜篌,双手作打拍节,与舞女舞步相合的半裸者,其动作配合默契,彷佛能从画面上感受到舞姿的柔美,节拍韵律的变化,相当传神。

克孜尔76窟降魔图中的裸女,左手呈“剑指”指向佛身,右手叉腰,双脚蹉步,扭动着臀部。克孜尔38窟前壁窟门上方说法图右侧有一全裸菩萨,身披绿色飘带,挂一长璎珞,身躯洁净丰润,微转头部,双目略下视,在虔心听法,似有所悟,情不自禁地舞动起双臂。

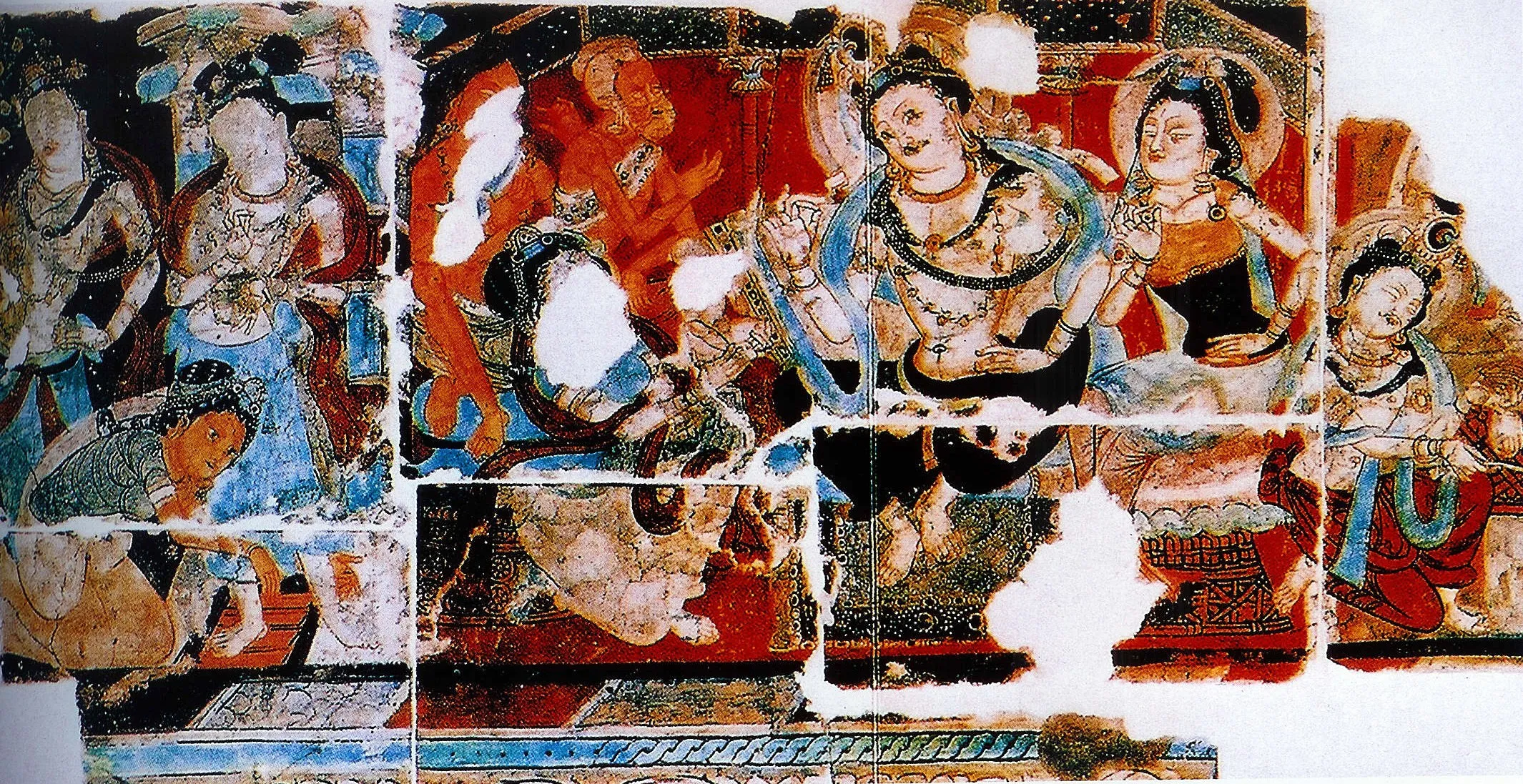

83窟中的仙道与王后故事画中翩翩起舞的裸体王后等千姿百态的优美舞姿使观者眼花缭乱,目不胜收。龟兹石窟里争芳斗妍,放射着奇彩异香。克孜尔石窟佛传故事画在龟兹地区石窟中最为丰富,118窟被称为《娱乐太子图》的画中绘有20个人物,未出家的太子居中,左侧有9个宫女,着紧身胸衣,袒臂、吹箫、击掌、逗鸟,姿态妖媚,气氛热烈。靠近太子的是一全裸宫女,用手托乳房,上身前倾逼近太子,有明显的引诱之意,而太子头转向左侧,不屑一顾,漠然置之。这两个主要人物的神情和动态把画面的主题推向了高潮。一冷一热,截然不同,反衬出太子不受诱惑,坚定出走的信念。

克孜尔205窟有一幅画艺精湛的“阿阇世王闷绝复苏”图,所描绘的是早期印度摩揭陀大国国王阿阇世后来归依佛教。画面居中的是阿阇世王,右侧是他的近臣行雨正在向阿阇世王讲述佛已涅槃。左侧是全裸的王后,王后膝下坐一半裸侍女。另有一些洞窟的壁画内容和构图与此相同,不同的是,所画的王后穿着衣服并非裸体。按照常理,这样的场合不需要裸体出现,哪有国王和赤身裸体的王后在众目睽睽之下听取大臣的汇报呢?然而在205窟画面里却出现了。沉醉于佛教的龟兹艺术家们认为一个具有高贵身份的王后,其地位与身体的美好是统一的。只有表现了王后优美的形体才能使她的形象更加光彩夺目。对于龟兹人来说:裸体既是艺术的需要,也是社会观念的需要。

新疆克孜尔第212窟弥兰受报(公元6世纪)

克孜尔175窟描绘全裸的释迦,肢体匀称,肌体柔中有刚,显示出了这个未来圣哲超人的阳刚之美。克孜尔212窟弥兰入银城、铁城因缘故事中,恶鬼把铁轮放在沉恋于纵欲生活的弥兰头上,于是弥兰脑裂身焦而死。画面上的弥兰上身赤裸,骨瘦如柴,皮包骨头,透过皮肉可看出历历可数的肋骨。克孜尔97窟主室右壁听法外道中的两个裸体婆罗门神情活灵活现,动态生动感人。

龙王的形象在中原佛教遗址中不大常见,而在克孜尔石窟壁画中则屡见不鲜,192、196、198窟均可见到,但多漫漶不清。所描绘身穿透体纱衣的龙王,在全裸龙王妃的挽扶下缓步而行,一副懒散的神态。此外还有些性感较强的人体,诸如“大自在天及妻”、“老婆罗门的拥抱”等等。

汉代张衡在《西京赋》中描写汉代杂技,其中有“水人弄蛇,奇幻倏忽”的记载。水人就是裸体人。克孜尔80窟就有一幅动作轻盈自如,肌肤洁莹水人戏蛇的画面。

77窟中绘有一个佩有腕镯花环,动作惊险而又灵巧的裸体倒立人。库木吐拉38窟中绘有一幅半裸体的拉牵图。克孜尔175窟绘有两幅龟兹地区当时劳动情景的画面,一幅是肩披汗巾半裸体的驱牛耕作图,一幅是头戴当地少数民族尖顶帽的两个半裸翻地人。克孜尔13窟右壁迭涩线下绘有一个椭圆,形似浴盆,盆里仰面躺着一姿态悠闲,肌肤丰盈的全裸人。文艺复兴时意大利著名画家安格尔曾绘有一幅闻名遐迩的《包尔邦逊的浴女》画。画中浴女全身裸露坐在软床,背向观者,人物造型严谨,结构比例准确,肌体描绘细腻。

从审美意识来看,美的表现较为含蓄,稍有呆板,有人评论这幅浴女造型是典型维纳斯(古希腊文化)型的,这受古希腊文化,神人一体观的影响很大,如果我们与约公元四世纪克孜尔193窟所绘全身裸露,残破的浴女图相比,其现实主义与人文主义色彩更为浓厚。画面池水清澈碧透,一裸女立于水中,水至膝下,流畅抒情的线条勾勒出窈窕而又丰满的躯体,脂滑娇嫩的肤肌、圆浑高耸的双乳使观者感受到生命的活力,高尚无邪的美与爱。

引人注目的是118号窟命名为《娱乐太子图》的壁画。未出家的王国太子居中,周围环绕众多姿态妖媚的欢快宫女,她们身着紧身胸衣,袒臂紧靠太子的为一全裸宫女,手托丰乳,上身前倾逼近太子,呈明显的放荡诱惑之意,而太子则头转向左方,呈不屑一顾状。这种漠然置之的态度与妖艳热情的裸女形成了动与静、冷与热的对比,并由此把画面推向高潮,显示了太子不受诱惑、皈依佛门的坚定信念。但是,我们从中则看到了那种不可抑制的生命热情和不容忽视的自然之美,虽然太子心如死灰,但他周围那些充满活力的身躯正昭示着蓬勃的生机与人性自然本质的美好。

新疆克孜尔第77窟舞伎(公元4世纪)

综上所述,龟兹石窟中以佛教为题材出现的全裸女性为最多,反映龟兹地区世俗文化的裸体也为数不少。

半裸的人体艺术也比较多,表现形式也较丰富。其中乐舞形象颇具特色,如克孜尔38窟中的十四组伎乐,男女成对搭配,全是半裸。

克孜尔77窟中的舞伎,赤裸上身,右脚勾起,双手一高一低持彩绸而舞,造型十分逼真。最令人赏心悦目的是飞天。她们凌空飞舞,姿态各异,飘带飞动,体态轻灵,形象逼真,十分优美。

克孜尔47窟中半裸的飞天,左右手相互上摆与飘带构成了一幅正在起舞的姿态。同窟中还有托钵、合掌、奏乐的各种飞天,均是半裸形象。第8窟主室门上壁,绘有赤裸上身,演奏五弦琵琶的飞天。在库木吐拉16窟中,有一赤裸上身的飞天正在演奏排箫。右壁一对半裸飞天,飘带飞动,身轻如燕,翩然而飞,颇有汉风特色。

克孜尔196窟中的裸女,右手托盘而舞,8窟中一个半裸女,双手扶在胸前,出胯扭腰,婷婷而立,恰是一舞蹈的亮相。16l窟正壁上的伎乐菩萨,赤裸的上身饰有璎珞,男女对视,含情脉脉。

龟兹人体艺术中的飞天,多裸上身,重视用线,突出了西域“屈铁盘丝”线描的画风,其中有不少男性,而不像印度那样多为女性丰乳圆腰的姿态。

有关菩萨的形象,也多以半裸的姿态出现。如在《说法图》中,佛座两侧常有许多女子交脚而坐,双掌相合作听法状,姿态十分优美,故名为“闻法菩萨”。此类图像在克孜尔163、186、189、98等许多窟中均有描绘。供养菩萨也是半裸(其中也有全裸),不过出现的场合与闻法菩萨不一样。它一般在正壁龛的两侧,以供养的形式出现。

克孜尔77窟的供养菩萨,交脚而坐,上身赤裸,带耳环,饰璎珞,披彩巾,右手持拂尘挥扬,完全是男子形象。台台尔l窟后室右壁的护法菩萨,深目高鼻,头戴浑脱帽,赤裸上身,无饰物。80窟中的闲法菩萨,则形态各异,有的合掌双手,有的扬手,有的目视佛陀,有的侧目而视,神情不一,但上身均是赤裸。

新疆克孜尔第205窟阿阇世王梦佛涅槃(公元7世纪)

龟兹石窟的人体中,较多的还有供养菩萨,如库木吐拉新2窟中13身珠光宝气的供养菩萨。上身赤裸,有帔巾,肤色润泽、白晰。共分六组,每一组中有一个,或手执璎珞,或执莲花,另一个则以手势体现各种舞蹈的特征。这些供养菩萨头戴宝冠,发式相异,或露出发辫,或卷曲垂肩,皆用璎珞装饰.,赤裸的上身也缠绕着各种繁杂的佩饰,显得雍容华贵,富丽堂皇。

克孜尔石窟壁画中描绘的人体,还有不少是当地人的形象,而且绝大多数是男性。如163窟中的供养人深目高鼻,多胡须,带浑脱帽,赤裸上身,无任何饰物,双手托盘敬佛,是一典型的龟兹人形象。77窟中的一男子赤裸上身和双腿,腰间系巾,双手扶在一木杆上,也是深目高鼻,八字胡,头发乌黑略卷,显然是农夫的造型。

从龟兹石窟壁画中所出现的大量人体绘画艺术,我们既可见到王妃的裸体,也可见到俗民的全裸;既可看到半裸人体,也可看到全裸姿态。这些都是龟兹艺术家从现实的基础上表现自己对于生活的理解。龟兹人认为,那优美动人的韵律,只有通过裸体才能表现得更加完美。这些人体艺术,是龟兹人对现实的肯定,对生活的赞美,对美的追求。这种对信仰崇拜,世俗风尚情节的刻划,体现了龟兹人体艺术的独特风格,其表现形式与印度有所不同。

(二)龟兹人体艺术的造型特色及绘画风格

龟兹壁画中的人体艺术,其造型多变,具有飘逸脱俗的风度,而无激昂的动态。最有特色的就是那些半裸的菩萨,这些人体表现得清华秀丽。他们那种合掌的双手、高高的乳房,温柔高雅,交脚而坐,不媚不妖,令人陶醉。这些半裸的菩萨,其体态婀娜多姿,舞姿轻快灵活,面相端庄恬静。

龟兹的菩萨,绝大多数为半裸,造型微妙,既与印度佛画不同,也异于敦煌。其独特之处在于她具有抒情的韵味。动态没有大幅度的头、胸、臂部的三道弯形式,也不像敦煌那样收敛。龟兹的菩萨是以手的姿势与动态来牵动体形的变化。她们呼吸是徐缓轻柔的,头部、胸和腰的动态是细微的、轻盈的,即使有些快板动作,也并不粗犷。龟兹人体的乳房结构,不夸大固有的形态,富有弹性感,胸部姿式虽然前倾,但不像印度那样大幅度的出胯、扭腰带有野性,而是轻柔的收腹,徐缓的展肢。其造型结构稳定娴静,富有艺术魅力。龟兹人体艺术的面部造型,头部较圆,颈部粗,鬓际到眉间的距离长,额度较宽,五官在面部所占的比例小而且集中。龟兹人体常以几何形组成,常用六个大小不同的圆圈和几个圆锥形来表现人体的大块体面结构,夸张了其神情与动态。

龟兹人体造型,追求“神似”、“意境”,追求“气韵”、“仪态”,是按照对象本身的结构所包含的基本形状来观看并表现他们,把整个形体肢解成几何形状而产生了视觉印象。这些形状由用于它们的特性与组合造成一种形式,而比原来的形体本身更富有意义。龟兹艺术家巧妙地应用对比手法,烘托出人物形象的高大。

龟兹人物形象中,对面部的刻画尤为细腻,其感情色彩表现得很丰富。如圆形睑、鱼形的眉目,高高的鼻梁,小小的嘴巴等。就点眸而言,有对眸的,有斜眸的,有半掩眸的,还有侧视将眸子藏于眼角的深处,因此表情各异。再如眼眶的结构形式,像一条鱼,但不是白眼,其形又有多种,有的如鱼俯游而下,有的呈S形,有的鱼尾上翘,有的鱼尾下垂,这些结构的变化又与不同角度的脸形有机地统一起来,于是呈现出千变万化的美感,表现了丰富的神情。

龟兹壁画中的人体,所采用的基本画法是“屈铁盘丝”式线条。其特点是“用笔紧劲”,“洒落有气概”。在具体描绘中,又有多种不同的表现手法。一种方法是先勾线描,然后在肌体颜面的四周用土红色多次晕染,将中间空出,以此来显示肌肉的团块结构和凹凸立体感。这一画法,“远望眼晕如凹凸,近视即平平”。所画人物,给人以“身若出壁”、“呼之欲出”的真实感觉。

第二种方法是运用线描手段,表现肉体的质感和量感。线条匀硬朴拙,勾线如“屈铁盘丝”,“用色沉着,堆起绢素而不隐指”。再加上薄晕轻施皮肤,犹如象牙般洁白光润、莹腻柔和。细劲的勾线,显示出肌肤丰腴柔软的弹性。

第三种方法是将上述两种方法结合起来,线描勾勒之后,不是从四面染向中间,而是只染半边,另外半边仅作轻淡微染。这样,重染的一边线条隐没,显出肌肉的凹凸立体,薄晕的一边则依然保留了线条之美。

新疆克孜尔第196窟伎乐飞天(公元5世纪)

作为龟兹壁画的绘画特点,则是以“屈铁盘丝”式的线条作为人体造型的基本手段,并依据人体结构进行晕染。这种凹凸立体感虽然是源于自然光与影,但它又不同于直接光照折射所产生的立体感。它是经过龟兹艺术家对自然光与影的观察和认识之后,又离开自然光与影,重点依据了对象的结构重新创造的一种光与影。因此,所塑造出的人体形象,既有轮廓的完整性,又有形体的影像效果。造成了视觉形式上的和谐统一,更富有浓厚的情趣。

龟兹绘画手法用线细而柔,有如春蚕吐丝,缠绵含蓄。所绘人体十分有神,色调柔和,给人以恬静温柔之美。在人体艺术中有不少众乐飞天形象。刚柔两种线条并用,弧形与锐角形相结合,构成方中有圆,圆中带方的形体,虽动又静。这些飞天,身体往前倾斜,双脚离地,腾空而起,则是采用斜线手法造成富有明确动势的形体,在视觉上产生一种飘游浮动、梦幻迷离之感。

龟兹绘画中也往往采用“平涂法”。用这种方法描绘的人体,同样也呈现出立体感,而且简洁生动,意趣盎然。此外还采用一种“白描”,大部分书画用重彩,而人体则用白描处理,两相对比,人体格外突出。这种重彩与白描相结合的手法,或相互衬托,或相互融合,使画作更加丰富、自然、生动,人物形象更加完美,为本来已苗条优美的人体更增添了几分飘逸的韵味。

龟兹壁画中,往往是用“凹凸法”来描绘男性的佛陀、比丘、僧众、而用“线描法”描绘肌肉洁绵的菩萨,女性众乐等。这反映出龟兹画家们对人体有着强烈的审美要求,并给予了最为充分的艺术表现。

综观龟兹的人体绘画,其创作过程都是先用土红色起草裸露的人体,然后再用土红色或黑色给裸体人物“穿”上衣服,但不勾绘内部的衣纹。这种先画裸体的方法,能够保证人体比例结构的准确性。由此,我们也可以清楚地看到,龟兹画家们对裸体的描绘是有相当功底的,毫无矫揉造作之弊,从而使人体美得到了充分的体现。

克孜尔壁画裸身形象不是只是一味地吸收外来的艺术形式,而是通过与其自身的民族文化和审美习惯相结合,形成有独特风格的绘画艺术形式。到中后期,克孜尔壁画裸身形象已由早期注重对形体的立体感和客观逼真的再现转向了平面化和几何状的装饰化的形象,线条也具备了其独立的审美价值。如181窟的说法图以及205窟阿阇世王闷绝复苏图等便是其典型的代表。

面部造型特点。克孜尔壁画中的面部较圆,这应是受龟兹人对饱满圆润的审美崇尚的影响,这种风格的定型是有其发展过程的。早期受印度和希腊的影响,面部造型有些偏长,这便可从早期的118、76等洞窟中找到印证。因其头部较圆,其三庭五眼的比例也有其自身的规律。三庭的比例关系是眉间至鼻底最长,鼻底至下颌较短,五官在面部所占的比例小而且集中。

姿态的程式化。克孜尔壁画中站姿和坐姿的裸身形象,其动态没有大幅度的变化,其动态的程式是静中求动。以克孜尔壁画最具典型的听法菩萨的坐姿为例,这一坐姿的特点是菩萨双手合十,交脚而坐,在克孜尔壁画多处表现说法图的画面中,众多菩萨均以这一经典的程式来表现,给人以安静祥和之感。那么,这清一色的坐姿又如何实现其姿态的丰富和变化呢?这便是克孜尔画家们的高明之处,画家们便从细节上入手以呈现其姿态的丰富和变化。如有的菩萨合着的手掌被处理成张开的,有的手臂向上抬,有的头向上仰,注视着佛祖,有的低头做沉思状等等。故有的学者认为“龟兹的菩萨是以手的姿式与动态来牵动体形的变化”。的确,在站姿中也是如此,这只需看看站立的摩耶夫人和有相夫人姿态的变化便知此言不虚了。

在17窟中这种几何化的概括极为典型。胸部由两个圆构成,肚子和腹部分别各由两个圆形概括,上臂和大腿均以圆柱体来表现,前臂和小腿便用锥形来表现。裸身形象造型十分概括,也相当的程式化。

1、裸身形象与装饰相结合

新疆克孜尔第179窟礼佛菩萨(公元7世纪)

裸身形象与装饰相结合是克孜尔壁画裸身造型的一大特色,在克孜尔壁画裸身形象中,无论是全裸结构还是半裸结构的形象均配有装饰性的佩饰,以美化形象并丰富其形体的表现力。另外,还通过使用飘带来烘托裸身形象并借助飘带的牵引来增强其形象的飘逸感,以及在某个具体的动作中,如表现舞姿中的有相夫人时,便使用彩色丝带来凸显其舞技的高超和姿态的轻盈。

佩饰的使用,在克孜尔38窟《弥勒兜率天宫说法图》中,居于正中的弥勒菩萨和两侧的听法菩萨头配三珠冠,饰耳环、饰臂钏、手镯、身佩璎珞。身上佩上这些装饰顿使形象的表现力增强,饰品中的点与线的交织也增强了其节奏感。

所以有人称“肢体上的璎珞装饰似乎是人体旋律中的装饰音,点缀出细腻纤巧的节奏感”。飘带和丝带的使用,在克孜尔壁画裸身形象中,大部分裸身形象身上都配有飘带,尤其是那些凌空飞舞,令人赏心悦目的飞天身上,衣带飘飘,更使其身轻如燕,给人以一种潇洒飘逸之感。此外还有乐舞菩萨也配有飘带,以增强其舞姿的动感和旋律的节奏感。如69、98窟中的乐舞菩萨便是典型的代表。

2、克孜尔壁画裸身结构造型中的线描表现“屈铁盘丝”式线条的广泛运用。

在克孜尔壁画裸身结构中,铁线描对人物身体裸露部位的描绘这一技法,似乎是在克孜尔壁画中表现裸身结构最具普遍的技法。屈铁盘丝最早出现在唐代张彦远的《历代名画记》中,张彦远评价尉迟乙僧的线描风格是“小则用笔紧劲、如屈铁盘丝,大则洒落有气概。”正因其“用笔紧劲、洒落有气概”的特点,加上其壁画中身体裸露的形象较多,画家必须寻找一种能够完美地表现人体的线条,以便适应画面内容的特殊需要,于是圆润的、富有弹性的铁线描法得到了空前的发展。克孜尔壁画在描绘裸身结构时,整个石窟群几乎是一以贯之地沿用这一技法的表现程式。

在克孜尔壁画裸身结构中最典型的体现这一表现技法特点的是76窟佛传故事——树下诞生,内容是描绘释迦牟尼之母摩耶夫人生下释迦牟尼的情景。壁画中摩耶夫人为上身裸露下身缠短腰衣,线条匀称且富有弹性,微微向外鼓的线性表达恰如其分的表现了摩耶夫人丰腴优美的体态特征,呈现出高贵且典雅的艺术品质。后面是刚出生的释迦牟尼的裸身形象,其用重墨勾勒,非常写实,有一种静穆之感。裸露的身体部分,如臂膀、肩头、胸、腹,双腿,为了表现其圆润的转折面,使用中锋用笔,所有线条粗细一致,下笔应较为凝重缓慢;双腿的勾勒尤见功力,且结构的转折处表现的相当到位,尽管只是勾勒了形体的外轮廓,但我们仍然能感觉到内在结构的起伏变化。形体显得结实有力而又不失弹性,给人以一种肃然起敬之感。那么,在这里,线条已不再是形体表现的简单附庸,而是具备了独立的审美意义上的高贵品质。

新疆克孜尔第84窟佛传故事(公元7世纪)

类似的例子还可以举出205窟阿阇世王闷绝复苏图,画中人物和背景纯用深赭色线勾出,完全不施颜色,画面单纯、淡雅、类似中国绘画史上所谓的“白画”。84窟的佛传图,描述的是佛度化庵摩罗女的故事。画中庵摩罗女全身裸露,面露微笑的躺着,完全沉浸在一片宁静和安详的氛围之中。人物头部以及整个裸身部位均以圆润的粗细一致的土红铁线勾勒,此外,克孜尔还有一种线描的表现技法是不容忽视的,类似于希腊雕塑的湿塑法,这一技法样式在中国绘画史上是与吴道子线描风格“吴带当风”并称的“曹衣出水描”,是指北齐画家曹仲达创造的一种人物线描。《图画见闻志》记载这种画法的特点是“其体稠叠,而衣服紧窄”。所谓“其体稠叠”是说衣纹用笔很细、线条排列很密;而“衣服紧窄”则是说衣服紧紧地贴在身上,好像是刚从水里出来一样,故称为“曹衣出水描”。这种表现形式在裸身结构里主要体现在半裸的形象中,如前面提到的树下诞生壁画中摩耶夫人下身缠的短腰衣等。

以上阐述的是克孜尔严谨、工整的铁线描,此外,克孜尔石窟壁画还有一种铁线描的变体,即带有书写意味的铁线描。此种铁线描相对较为随意,也较为粗些。这种线描的典型特征主要体现在新1窟,线条古拙、苍劲有力且具有一种迟涩之感。224窟的因缘故事画也是以这种线描程式来表现的。此外,还应注意克孜尔壁画中粗线条的表现程式,这一风格的特点是线条粗重、用笔洒脱、粗放,有极强的书写性。这一风格在17窟中应用的最具典型,如在设头罗健宁舍身施饥民的画面中,裸露的身体部位均以粗线条勾勒出来,线条极具概括性。而吴焯先生认为“它的人物肉体部分在用细线勾完轮廓之后往往用银朱沿着勾线的内缘抹出一道宽厚浓重的色条,其作用一方面肯定轮廓,一方面代替晕染。可是由于年深日久,银朱变黑,与外轮廓的勾线混在一起,遂成今日粗线条的效果,而当初并非如此。”很显然,这种晕染是在粗线条的基础之上进行的,而并非向吴先生所说的那样,这可以从175窟的因缘故事和释迦诞生两幅图得到证实。另外,185窟的裸身童子也是用的这一表现形式。

3、克孜尔壁画裸身结构造型中的色彩表现

因克孜尔壁画中大量使用石青、石绿等冷色系列的矿物颜色,所以画面基本上呈现的是一种偏冷的基调。但又因佛画中身体裸露的部位较多,在身体裸露的部位要么以土红色勾轮廓,沿轮廓线用赭色进行晕染;要么在以土红色勾勒外部轮廓的基础上,涂上白色,再用淡赭色沿轮廓线进行晕染;要么以赭石加白调匀使其成为淡赭色,再将这淡赭色平涂于裸露的身体部位。正是由于这种赭石暖颜色在身体裸露处的大量使用,与以石青、石绿为背景的冷色对比。尽管画面的总体格局是偏冷,但是却是极为和谐统一的。由此可见,克孜尔的画家们对于画面的色彩构成、面积的比例设计是极具匠心且有其独到之处的,以下便从三个方面谈谈克孜尔壁画裸身结构色彩表现的程式及其规律。

白色的裸身形象,这一表现手法是在以土红色勾勒外部轮廓的基础上,涂上白色,轮廓线周围有的部分用淡赭色进行晕染。身体裸露的部位纯用线条来表现,并平涂上纯白色,我称其为白色的裸身形象。其在美学特征上给人一种单纯、素朴、雅洁之感。身体裸露的部位尽管用白色平涂而呈现平面化的装饰效果,但是均匀圆润的铁线描仍然暗示出形体的凹凸起伏之感,所以是寓平面的形体中富含立体的视觉效果。可以说是克孜尔壁画中极具特色的色彩表现手法。

新疆克孜尔第38窟,鹿本生故事(公元4世纪)

这种表现手法在克孜尔38窟中运用的尤为广泛。如弥勒菩萨说法图中左下方第二个闻法菩萨,这个菩萨被世人誉为“东方的维纳斯”。此菩萨上身裸露,以较深的土红色勾勒出形体的外轮廓,通体平涂上白颜色。身上的飘带则平涂上石绿的颜色,很好地衬托出其洁白如玉的身形,使其完全沉浸在菩萨说法的一片肃穆、祥和的氛围之中。在这幅现存的画面中还有6个闻法菩萨以及中间说法的弥勒菩萨都是采用的这一表现手法,完美的体现出画面所要传达的主旨。此外,38窟中还有大量的本生故事也是运用了这一色彩的表现程式。如快目王施眼、萨薄燃臂引路本生、摩诃萨埵太子饲虎本生、一切施王施身本生、锯陀兽剥皮救猎师本生等。类似的例子还可以在 73、110、161、163、8、14、188、189、193 等窟中看到。

赭色的裸身形象,此种表现形式是以赭石加白调匀使其成为淡赭色,再将这淡赭色平涂于裸露的身体部位。这种淡赭色接近于人身体肌肤的肉色,在此底色的基础上再沿轮廓线进行晕染。这种色彩的表现程式在克孜尔83、84窟中得到了广泛的使用,用此方法表现的画面因赭色的大面积地使用而使其笼罩在一片较为偏暖的色彩氛围之中。如83窟描绘仙道王与王后故事中的王后,其全身裸露,摆出舞者的姿态,在淡赭色的底色上用赭色进行晕染,背后以深红色衬托出手臂和臀部,周围并敷以少量的石绿的颜色与通体的赭石色相对比,使单一的颜色突显出其丰富性来。正因其色彩的表现力度,也使人物在其形体饱满婀娜中迸发出生命的活力。再如84窟说法图中的听法的长寿女们均裸露上身,裸露的身体部位也是均涂上了淡的赭石色底,飘带和短裙或施以石青、或石绿、或白色等,画面古朴典雅,意趣盎然。此外,38窟中的听法菩萨、76窟的天宫伎乐、新1窟中的飞天、77窟的伎乐天等均采用了这一表现程式。

深色的裸身形象,此种表现形式是以深颜色平涂于身体裸露的部位,再用白颜色复勾出形体的轮廓线,并把人物脸部的五官用白颜色进一步的勾勒清晰。这种手法表现出来的形象特征具有雕塑般的立体与凝重感,画面显得厚重有力而又不失其精到与灵动之处。如47窟的飞天,205窟阿阇世王闷绝复苏图中的听法长寿女、8窟中的飞天、14窟的因缘故事画都是采用了这一技法的表现程式。

摹本(公元3世纪)

白色和深色组合的裸身形象,这种表现形式可谓是克孜尔壁画中极具特色的表现程式之一,通过深浅的二元对比来表现人物形象具有强烈的视觉效果,使白者越白,黑者越黑,使双方从互为衬托的色彩中凸显出来,可见克孜尔壁画画家们的高明和大胆。如13窟中描绘善爱乾闼婆王及眷属便是采用了这种表现手法。38窟中的12对天宫伎乐分别采用了这种色彩表现程式;38窟中右上边的听法菩萨也是采用了这一程式;第8窟的飞天也采用了这一程式。

4、克孜尔壁画裸身结构造型中的晕染程式

按结构的晕染法,在克孜尔壁画中,画家注重对身体裸露部分结构的强调,画家们把裸露的形体按其肌肉的组织分成几何形,如胸部可分成两块圆形,腹部分成四块圆形,肩头各一块圆形,前后臂各一块锥形等。用赭石色根据肌肉的结构进行晕染,使形体形成强烈的凹凸起伏感。这种技法是克孜尔的画家们有意主观强调的,因为现实中人物的形体起伏是没有这么强烈的,这也是克孜尔画家们大胆的艺术加工和创造。如181窟说法图中的听法菩萨便是这种晕染程式的典型体现。

沿轮廓线晕染的单边染法,所谓的单边染法是用赭石色沿一边轮廓进行晕染,晕染的原则是通过强调单边的外轮廓来加强形体的凹凸对比关系。另外,值得注意的是单边晕染并非只是都只染一边的轮廓,有的在染了一边轮廓之后,再用接近于肉色的淡赭色沿另一边轮廓进行晕染,这种方法类似于中国工笔画中的底染法。如181窟说法图中的听法长寿女便是采用了这种晕染程式。重染法,所谓的重染法是指按结构的晕染法或沿轮廓线晕染的单边染法均以重赭色晕染,以强调形体的凹凸对比。此种染法在克孜尔壁画中运用的十分广泛。如80窟说法图中的裸身形象,伎乐菩萨,181窟说法图中的裸身形象,听法长慧女,186窟说法图中的裸身形象,189窟中的闻法菩萨均用的是这一表现程式。

淡染法,所谓的淡染法是指按结构的晕染法或沿轮廓线晕染的单边染法均以接近肉色的淡赭色进行晕染。此种方法讲求晕染有从浓到淡的渐变的变化,尽管画是在墙壁上完成的,但画面却晕染的很匀整,大有中国工笔画在纸质和绢质材料上的晕染效果;又似有水彩画中的透明和灵动之感。如84窟听法图中的听法长寿女、庵摩罗女,画面气息通透,虚实相生,仿佛能感觉到肌肤的生命活力。

163窟中的闻法菩萨,典雅高洁、素朴清明的气质跃然壁上,让后者不得不兴叹古代画家们的高超技艺与艺术品质。

(三)高昌人体艺术的造型特色与绘画风格

高昌人体绘画,以高昌回鹘时期的为主,其次是唐代,少数可能早到高昌国或高昌郡时期,数量不少,内涵也比较丰富。

其中有代表性的是吐峪沟和柏孜克里克石窟。在吐峪沟石窟壁画中其题材与表现形式上既有较多汉风的特征又有龟兹风格壁画的影响,有时两种画风出现在同一窟内。吐峪沟保存壁画的洞窟不到10个,多残损,完整的少,但出现的半裸全裸人体造型却为多见,所见全裸就有5身。吐峪沟42窟比丘禅观图中坐禅比丘右侧画有两个肌体健壮动态生动的黑色全裸人。

此窟中还绘一双臂微下垂,两腿叉开呈“大”字形,比例适度,结构准确的全裸人。所绘此裸体,从头顶中部到鼻梁,沿着脊椎骨至阴部对等均分,右半角体用浓墨粗线描绘,左半角体用白描细线勾勒,这种不净观图像的画法在西域石窟中实属罕见。38窟的一因缘故事中绘有3个全裸人,其画面为一全裸者趴在地上,背上站一全裸人,肩上坐骑一双臂举起作合掌的全裸儿童。所绘肌体浑润圆实,质感强烈。第44窟中描绘的菩萨是头戴三髻珠宝冠,赤裸上身,披帛,着裙,双手合十的形象。

吐峪沟第2号窟中的菩萨群像也是袒上身,披帛带,头发后梳,上披长巾,戴髻珠宝冠,佩环钏璎珞,腰系裙,立于莲上。身姿扭曲成S形,手持花瓶,或托盘,或捧花,或合十,做供养状。

柏孜克里克第20窟中绘有“毗沙门天”,其中一供养人除腰系裙之外,几乎全身赤裸,头戴红色宝冠,身披红色彩巾,双手托钵。在“大悲变相”局部中绘有一供养人着短裙,上身赤裸,着环钏,双手合十做供养状。同在此窟中的“本行经变”中,有几幅供养人也全是袒上身,佩环钏璎珞,作供奉状,其中有男性,也有女性,均是赤裸上身。另外在该窟中也有菩萨描绘,均是袒上身,着裙,头戴花冠,披帛,佩环钏璎珞,双手合十。另一菩萨则是戴髻珠宝冠,上披红色帛巾,佩环钏璎珞,一手莲花指,一手捻指,也是袒露上身的形象。

柏孜克里克第18窟中的描绘的云童子五体投地,将长发铺在佛脚下,也是袒上身的形象。第9窟中的菩萨同样是袒露上身,披彩巾,腰系裙,双手托盘供奉。人物造形丰腴、恰似唐代风格。第33窟描绘的菩萨则是柳叶眉,樱桃嘴,闭目细听佛祖教诲的姿态,同样是上身袒露。第14窟中的供养菩萨也是袒上身,头顶有佛光,披帛巾,着腰裙的形象。

综观高昌石窟的壁画,都用细草泥和白粉皮制作壁面。绘画以铁线描为主,轮廊线多用墨线,也有用黑红二重轮廓线的。在设色上,平涂、勾填和渲染法并用;色调偏暖,主色多用红色,辅色则用绿、浅红、兰、黑、白、黄等色。人体描绘随类赋彩,色泽富丽和谐。

高昌画家很重视人体解剖,在人体的胸、腹、尤其是膝、肘关节处,用铁线勾出圆形。这一传统,在高昌保持了几个世纪。在人体描绘上,有的深目高鼻,两颐硕大;有的脸形长圆,面部较扁平,反映出当时高昌地区民族成份的复杂性。

总的来说,高昌人体绘画的线条是“劲紧有力,如屈铁盘丝”,更接近于龟兹壁画,每根线条粗细相当,且用笔遒劲,但整个画面的线条仍然富于变化,如用较粗的线条勾勒轮廓,用极细的线条描绘细部、面孔、衣裙,用平涂法晕染内部等。

尤其是人体的凹凸晕染,人物面像的浑圆,身躯的丰满且扭曲均受到龟兹人体艺术的直接影响。无论是龟兹人还是高昌人,裸体既是艺术的需求,也是社会观念的要求。他们赋予裸体以现实性的内容,对世俗情节的刻划入微,正是反映了古代龟兹和高昌的现实生活。用艺术表现生活,表现美的理想,出现裸体是很自然的事。高昌艺术家描绘的人体艺术正是从现实的基础上表现自己对于生活的理解,对生活的赞美和对美的追求。

奇康湖石窟第4窟中闻阿菩萨(公元6世纪)

三、古代西域人体绘画艺术与佛教之关系

源于印度的佛教,通过碧天黄沙的丝绸之路传入新疆,古代西域地区的石窟群则是佛教盛行的产物。古代西域石窟的开凿,一则立佛,供人观拜,二则绘有大量壁画,弘扬佛法。壁画题材特别是本生故事画,都是取材于佛经。实际上,则是印度的民间故事,佛经编著者用来宣传佛教教义。因为佛教经典庞杂,佛徒四众们无法全部阅读和弄明白其意,用壁画的形式反映佛教内容,将佛法通俗化,使信徒们理解,这就是作画的目的。也就是说,使佛教信仰者从抽象教义中获得信仰具体化,以达到《法华经》所说的“因信得解”。

作为佛教徒,信仰其教,首先要净化自身,也就是要以自我解脱为目的,因此要重禅行和苦修。在石窟中,首先要塑造佛陀形象,在其周围描绘裸女形象常有出现,目的是说明佛对世间淫女的度化,从而达到惩戒淫欲的教化作用。

佛教要求戒淫欲。众僧们必须“观身不净”,观像自己或他人之骯脏,久而久之,则视异性为骷髅,弃绝色欲。这些僧侣,在袈裟下面都有一躯世欲之身,他们生活在人间,并非神游于天上。所以要他们观看那么多带有性感的女裸体,就是要求他们以佛陀为楷模,克制或者断绝情欲。

古代西域壁画中出现为数众多的人体艺术,正是为了宣传宗教的哲学道理,激发信仰者对教义的直观联想,使信仰深化,以此来代替教主那种枯燥的说教,使信徒们在潜移默化之中接受佛教的基本思想。古代西域壁画中的裸女之所以反复出现,就是以佛的事迹为样板,使佛教徒们相信,只有脱离人间生活,克制欲望,才能成就正果,达到彼岸世界的召唤。二者矛盾的冲突是和信仰与忏悔交替出现的。从佛教的教义出发,“观像”的目的毕竟要用生动的艺术形象,达到教化的作用,然而,宗教的宣传往往和宗教的教义相悖。

新疆克孜尔第76窟释迦诞生(公元5世纪)

古代西域裸女的出现,一方面从正面宣传佛陀思想,而另一方面却获得了与此不同的效果。古代新疆石窟壁画,除去少数千佛、列佛和列菩萨的形象外,反映的主要是小乘佛教,尤其是小乘佛教说一切有部的思想内容。小乘佛教认为要实现自己的理想,非得出家过禁欲生活不可。这里所指的欲,指色、声、香、味、触五欲,亦称五情欲。特别是小乘佛教更把出家禁欲之事放在首位。《贤愚因缘经》卷4谈到佛赞叹出家功德因缘时说:“听人出家,若自出家,功德最大。以修多罗为水,洗劫使之垢,能更除生死之苦,为涅槃之因。以毗尼为足,践清戒之地,阿毗昙为目,亲世善恶,恣意而邂,步八之路,至浑檗之妙域。以呈义故,放人出家,若老若少,其福最胜”。文中提到的修多罗为水,毗尼为足,阿毗昙为目,指的便是小乘佛教说一切有部的经律论三藏。

克孜尔壁画造像裸身形象与佛陀故事的关系是形式与内容、手段与目的、具体与抽象的关系。由于佛教中“无常”、“色空”的基本理论的抽象性,使其佛教教义在信徒中的广泛传播存在一定的滞后性。不及图像来的更为直接与具体,为使佛教的普通信众能从抽象的、深刻的教义中获得信仰的具体化,以达到《法华经》所说的“因信得解”。那么,作为具有直观性的造型艺术形式,如雕塑与绘画便得到了空前的发展。

通过艺术“有相”的形式达到弘扬佛法“无相”的目的。所有佛教艺术造像和艺术形式都是以宣扬佛教教义和思想为目的的,正如赵朴初先生在《佛教画藏系列丛书总序》中指出:“佛教美术是和佛教的教义紧密联系结合在一起的。佛像都是表法的,佛教教义的谛,就体现在佛教美术中。”“无相是佛法的究竟义,有相是佛法的方便道。修证佛法,理解佛教,弘扬佛教文化,必须由有相到无相,由方便般若而证实相般若。”

新疆克孜尔第186出家图(公元6世纪)

佛陀故事中裸身形象的出现,自然也是要起到这一表法的作用:色情的诱惑和教义的召唤。从佛教教义的角度出发,“有相”的意义就是以生动的艺术形象,达到教化的作用。然而,宗教的宣传往往和宗教的教义相悖。克孜尔女性裸身形象的出现,便是通过人世间世俗的色情诱惑这一“有相”以达到佛教教义“无相”的教化作用。

以佛陀为楷模,弃绝色欲。克孜尔76窟的魔女诱惑,描绘的是佛在尼连禅河畔菩提树下修道的时候,魔王波旬前来破坏,派三魔女对佛祖释迦牟尼进行诱惑。画中三魔女被描绘于佛祖释迦牟尼的右侧,其中,最前面的魔女全身赤裸,右手叉于腰间,左手伸向佛祖的方向,体型丰盈,姿态谄媚,妖冶无比,极尽诱惑之能事。这幅图以释迦牟尼静心修行,不为美色所动的故事,告诫信众以佛祖为榜样,要“弃欲离缚”静心修道以求解脱。

克孜尔第84窟“佛说法图”壁画中有描绘佛度化庵摩罗女的故事。讲述的是佛向庵摩罗女宣讲“离欲”之道,度化其皈依佛门。画面中佛左侧一站一坐两身女子,全身裸露,体态丰腴,柔婉圆润,尤其是躺卧的庵摩罗女,头侧向右边,双眼紧闭,面目安详,嘴角处露出一丝浅浅的微笑,表示经佛度化后皈依佛门的愉悦。这幅图是要求世人需听从佛的教诲:离欲修行,皈依佛法。

龟兹壁画中菩萨人体的头冠造型有别于其他地区的风格,例如藏传佛教菩萨的头冠造型以数字五为基本元素,龟兹风格的头冠以一大圆造型为主,左右对称两个小圆形,这一造型的由来与西域本土的服饰造型是紧密联系的。在英国探险家奥雷尔·斯坦因所著的《路经楼兰》中,描绘了出现在壁画中的一位骑马王子的形象:“在法师的脚下右方出现一个较小的人像双手合掌上举,呈拜谒姿势,一顶上部装饰以红圈下部有两个半圆形身红色垂边的奇怪的圆帽或头巾明显表明了这个崇拜者的王子身份。无论是在犍陀罗塑像中还是在西域晚期佛教寺庙的壁画或造型作品遗物中,都无法找到其踪迹。它会不会是更西边的地区之一如巴克特里亚或者是索格底亚那(希腊化佛教艺术在中亚的这一应用正是经此处传入塔里木盆地)一度使用的王子徽章的相似物。可以看出这种带有浓郁地方特色的贵族头饰与龟兹壁画中的菩萨头冠造型之间紧密的联系。而在库木吐拉后期的石窟壁画中可以看出菩萨的头饰呈现了西域与中原艺术风格相交融的特点,帽子式的头冠虽然大体造型不变但已经缩小了很多,由类似帽子的造型渐渐像是装饰头发的钗类装饰品,更加的汉化了,除了头冠外,还有装饰花朵,有些资料上说这种装饰花朵是白兰花,但白兰花所代表的含义是否与宗教壁画装饰象征意义相吻合,还待于考证。除此之外还有耳饰,耳饰的造型大体分为两种:一种呈现圆环状一种呈现莲台的造型。这两种耳饰造型在现代新疆少数民族女性中还深受喜爱并且普遍。这也充分说明带有宗教含义的饰品并不随着宗教之间的取代而一同消失而是真正的融入了民族生活当中一代代流传下来了。

佛教艺术中人体躯干部位的装饰主要是指璎珞与华蔓。与汉化的佛教壁画不同,璎珞与华蔓在龟兹佛教人体壁画中对人体躯干部位的装饰作用更为明显并且重要,璎珞与华蔓还可以在殿堂中作为庄严具单独使用,它们又是数珠的原形或者说数珠是它们的实用型改造。璎珞和华蔓的由来大致在佛教兴起前,古南亚次大陆的人们早已经使用璎珞了。特别是那里的贵族经常用它来装饰自己的身体,并用它来显示身份的。古南亚次大陆的神,自然是贵族统治者在天上的投影化身。他们也是使用这类饰物的。玄奘《大唐西域记》卷二“衣饰”条中,记自己在古代南亚次大陆亲眼所见无论男女都可“首冠花蔓,身佩璎珞”,特别是贵族“国王大距、服玩良异、花髻宝冠,以为首饰、环钏璎珞、而作身佩”。据《佛所行赞》卷一所载:释迦牟尼当太子时就是“璎珞庄严身”的。有据《中阿含经》中的《木积喻经》有许多青年女性修饰身体时使用的记录“年在盛时,沐浴香熏,著明净衣、华蔓璎珞严饰其身”,但是哪些人能佩带这些,玄奘所见似乎也有等级和种姓等的区别限制:“其有富商大贾,唯钏而已”。

璎珞与华蔓的分类按古代南亚次大陆的菩萨造像,其璎珞与华蔓的装饰大致可以分为如下几类:

(1)颈饰,基本上属于项圈系列,多由华蔓或串珠形态的华丽串形物组成,从脖子往前挂在胸前,但有两种从左肩往下斜挂到右方腰腿部的,需要说明,一种是花环形是从左肩下垂,绕过右腿的一个大环状物,是“斜挂”或“半璎珞”。另一种是线形,或者说带形,也是从左肩斜挂到右臀部,而不及腿部下侧,常见的最短,也就在乳房下一绕而上,也有掖在腰带内的,长的则从臀部一绕。

(2)腹部装饰,集中于腰带部分,总的说来,腰带由金属和珠宝构成,和世俗所用的似乎也没有什么两样。一般可以翻译作“宝带”。

(3)臂部和腕部的装饰,戴在臂部和腕部的,译作“臂钏”。

新疆克孜尔第181窟因缘故事(公元7世纪)

佛教人体装饰是人体装饰品这个大范围中的一部分,理所当然的具有以下各种象征意义,但是他也有自身所独特的其它非宗教人体装饰品所不具备的特点。佛教摒弃世上的荣华富贵,因此出家人是不佩带璎珞花环饰物的,僧人在作为贵宾时短期内被人戴上颈饰性质的花环,亦为戒律所容许。除了现比丘形的某些地藏菩萨等之外,正规的菩萨形象全都佩带各种各样的璎珞与华蔓,并可以接受这种馈赠,在龟兹石窟的壁画当中,人体服饰做的最完整全面最华丽的当数库木吐拉新2窟供养菩萨,此幅壁画创作于五世纪,位置是在石窟的天顶上。如果人们认为在佛教壁画中,只有菩萨以上的才可以有如此的华丽的身体装饰,是为了显示其尊贵之处和人物等级和身份的不同,是为了宣扬佛教极乐世界的繁荣景象,和人们对此所要表达的敬仰之心,甚至有人认为这种按身份的不同来区别划分人物的思想,正是宗教用来禁锢民众思想使其臣服的工具之一。这些想法都有它一定的道理,即佛教璎珞配饰的装饰目的和意义。但这些难道就是最终的解释么?如果只是为了表达一种身份的高低贵贱,那么这与佛教所宣扬的“众生平等”的思想岂不是背道而驰了吗?如果这为了表达极乐世界的完美,不是也与佛教所信仰的“因果循环,求得最终解脱的思想”矛盾了么?那么,菩萨所佩带的璎珞庄严到底象征着什么呢?当我们看到前人用贝壳、骨管、兽牙串成的项链一直到当今人们所佩带的华丽高雅的各种首饰的时候就不难发现它们之间的血缘关系。总结人体装饰品的演变和发展,一共有七大功能。人体装饰品的第一个功能是具有实用意义。作为装饰品的首饰,多数是实用品的衍化物,比如手镯的前身是骨环、铁环、或皮环,在热带的一些原始部落把它用来保护四肢不受多刺植物的侵害。有的地方,在手臂上戴上铁环免受敌人打伤。而手镯外观上的装饰意义逐渐凸显出来了。发饰中的簪、钗是束发的工具,梳、篦是梳发用的工具,这些品种至今还保留着一定的实用性。人体装饰品的象征意义往往与一定的巫术作用相联系。大概是因为所用的原料十分稀有,而且不少原料如宝石有着奇幻的光彩,在科学知识不多的古代,很容易由此附会出各种具有巫术意义的功能来。

既然小乘佛教特别重视禁欲,何以在古代西域石窟内的裸体画独多,因为小乘佛教提倡禁欲主义,是违反人性和违反古代新疆自古就存在的社会习尚,于是古代西域画师就借宣扬小乘佛教禁欲主义的同时,大大宣扬裸体艺术,以满足人们的审美要求,恢复人们对人的本体的认识,实际是借宣传佛教而宣传人的本来面目,宣传人的存在价值。尽管古代西域艺术家所绘的壁画大都取材于佛教故事和历史传说,但他们的艺术构思、主题思想,却是从新疆社会的现实出发,充分表现了古代西域人民对人体美的追求和享受,无形中冲破了小乘佛教严格的禁欲生活戒律。

克孜尔壁画裸身形象不是只是一味的吸收外来的艺术形式,而是通过与其自身的民族文化和审美习惯相结合,形成具有其独特风格的绘画艺术。到中后期,克孜尔壁画裸身形象已由早期注重对形体的立体感和客观逼真的再现转向了平面化和几何状的装饰化的形象,线条也具备了其独立的审美价值。

克孜尔第163窟中的供养人(公元6世纪)

四、古代西域人体绘画艺术溯源

古代西域人体艺术的大量出现,说明其传统文化有着自身的审美价值。从壁画作品来看,人体肌肉的和谐优美,既有均衡对称,又有适度的比例。人体的曲线美,使观者感受到生命的无限创造潜能。因此我们说,人体美的产生、发展是与人类物质生产和种的蕃衍有着密切关系,也可以说,它是性感领域的一种衍生物。随着社会文明的发展,它逐渐以升华的形式存在于人类的意识中,而这种情感的物化,就产生了人体艺术。

任何一种艺术的繁衍都依赖有利于自身的特定文化背景,古代西域人体艺术更是如此。人体表现的诞生是出于人类对性的崇拜。人类最热爱、感受最亲切、微妙、最能独发创造激情的视觉对象恰恰是人类自身的肉体——灵魂之所寄托的生命实体。

古代西域人体艺术的出现,从现存的作品中可以追源到公元前十世纪,当然这仅仅是指遗留下来的壁画而言。长期以来国内学术界对古代西域人体艺术的起源,则有两种不同的观点在流传,其一是印度说。持这种观点者认为古代西域人体艺术与健陀罗艺术的特征是一致的。

对于古代西域人来说,裸体既是艺术的要求,也是社会观念的要求。古代西域人认为裸体可以把人的有机体形的美感充分表现出来,完善的心灵只能寄寓在强健的体魄之中。所以他们敢于吸收外来文化的长处,当然,这并不意味着它没有自己的特点。事实上,它对裸体的表现方式则发挥了自己的独创性,另辟蹊径,取长补短,形成了具有浓郁的西域色彩,龟兹独特风格的人体艺术。

古代西域在接受外来艺术时,虽然接受了其造像特征,但这仅仅是外部形式。古代西域人创造的人体艺术有其独特的内涵,而与印度和希腊有所不同。犍陀罗艺术是印度的感情与希腊美的协调结合。从马尔坦出土的佛立像来看,具有犍陀罗艺术的典型特点,人体比例粗矮,人物表情冷漠,衣褶厚重,如同毛质的厚衣料,给人以笨重和沉闷的感觉。而西域克孜尔169窟所绘的佛陀神情肃穆,则含而不露,体态协调适度,身披的袈裟轻薄贴体,如同丝绸织物软绵轻逸。再与历史情况相近的阿富汗巴米扬石窟相比较,巴米扬的飞天身体倾斜度很小,下肢倾斜略大,与古代新疆飞天有较大差异。涅槃佛像画得很小,用色单调,与克孜尔161窟的佛像比较,所绘佛像占画面的二分之一多,用色绚丽丰富。犍陀罗艺术对古代西域石窟的人体艺术有所影响这需肯定,说古代西域人体完全是犍陀罗艺术则不能成立。

克孜尔第163窟中说法图(公元6世纪)

古代西域佛教源于印度这是事实,但有观点武断地认为印度佛教艺术中,阿旃陀石窟壁画里出现过裸体人物形象,因此,古代西域人体艺术出现在石窟壁画中显然是源于印度。对这种观点,实不敢苟同。首先我们应该弄清佛教传入西域是在什么时间。一般来说,佛教首先于公元前一世纪传入于阗,公元二世纪左右传入龟兹地区,而古代西域人体艺术早在公元前十世纪或者更早的时间已经在岩画中大量出现。

西域呼图壁岩画中,在120多平方米范围内,刻绘了约300多个大小不等的男女人物。大者过于真人,小者只有一、二十厘米。他们或卧或立,或衣或裸,手画舞足蹈,神态不同,身姿各异。其中男像大多清楚地显露出艺术夸张的生殖器;女像则刻画得宽胸、细腰、肥臀,有的亦显示出生殖器官。在男女交媾的图画之下,又有群列的小人。这些人体十分明白地表示出当时人们祈求生殖,繁育人口的炽烈愿望与要求。画面的主题思想是祈求生育,但都是用生动的舞蹈艺术形式来表现的。身材修长、形态秀美的女性,成排伫立,上身稳定,两臂上下翻腾,双脚轻轻蹬踏。这些动态,轻松欢快,表现了女性的愉悦,欢畅心情。男性的动作双手上举,动作激烈,身体作前俯后仰姿势。数十小人的集体舞姿,更是整齐统一,节奏鲜明。整个画面为数众多的人体,全是赤裸,显示了对异性的追求,描述与歌颂了两性文化。

除呼图壁岩画外,在新疆塔城地区裕民县马尔达湖的岩画中也有各种形式的裸体艺术,其中既有男裸,也有女裸。从体形来看,女的胸大、腰细、臀大,男性则健壮,突出生殖器官。性在原始艺术中占有重要的一席之地,性和文化在原始时期的结合只会加强它的力量。性有助于把原始人的艺术冲动和审美观吸引到人体上来。如果说巫术的魔力会随着文明的进展而渐趋削弱,那么,性本能却并不削弱,无论怎么受到压抑,总是要充当人体艺术和人体审美的一个角色。这也显示出原始新疆人对人体已有相当深刻的观察能力。我们从古代岩画中,可以看出当时人体意象和造型手段的发展特点。

岩画中大量裸体形象的凿刻,决不会是一种偶然现象。二十世纪初德国人从龟兹(今库车)昭怙厘佛寺遗址附近的废墟中发掘出两块生殖崇拜石刻,其中一块男性生殖器官的形象很鲜明,看者一目了然,另一块刻有代表女性生殖器官的符号。在非洲肯尼亚北部博腊马陡峭的山谷中,人们可以看到许多刻作阴茎状的独石碑。在索马里沿海巴料尼羣岛也发现过阴茎形墓碑。中国从仰韶文化晚期就开始出现“祖”(男性生殖器)崇拜,“祖”在中国象形文字中最初为“且”,形象就是从阴茎演化而来,后来才成为“祖”字。

性器官的神化,是人类蕃衍的欲求在宗教和艺术上的反映,也是人类最早对自身局部的艺术再现。他们把对自己本身自然混沌朦胧的认识集中到一个具体的器官或部位,并且对它们顶礼膜拜。这里包含着本能的欲望,同时也以此为审美的乐趣,沉浸在种族繁衍的欢乐中。

经过漫长岁月的演变,性器官的崇拜虽然遗风犹在,但是对这种原始,粗俗的审美意识已逐渐淡漠,功利性越来越弱,审美意识升华到了较高级的阶段,宗教壁画中的人体艺术则是最好的说明。从新疆昭怙厘佛寺附近出土的两块生殖崇拜石刻,到与它相邻不远的库木吐拉、克孜尔等石窟中所描绘的千姿百态,大量栩栩如生的裸体艺术正是古代西域人对人体审美意识升华到高阶段的例证。

吐鲁番地区在历史上称高昌。佛教在高昌流行l000余年,因而遗迹亦较丰富。其中有代表性的是吐峪沟和伯孜克里克石窟。在吐峪沟石窟壁画中其题材与表现形式上既有较多汉风的特征又有龟兹风格壁画的影响,有时两种画风出现在同一窟内。吐峪沟保存壁画的洞窟不到10个,多残损,完整的少,但出现的半裸全裸人体造型却为多见。所见全裸就有5身。

吐峪沟42窟比丘禅观图中坐禅比丘右侧画有两个肌体健壮动态生动的黑色全裸人。此窟中还绘一双臂微下垂,两腿叉开呈“大”字形,比例适度,结构准确的全裸人。所绘此裸体,从头顶中部到鼻梁,沿着脊椎骨至阴部对等均分,右半角体用浓墨粗线描绘,左半角体用白描细线勾勒,这种不净观图像的画法在新疆石窟中实属罕见。38窟的一因缘故事中绘有3个全裸人,其画面为一全裸者爬在地上,身背上站一全裸人,肩上坐骑一双臂举起作合掌的全裸儿童。所绘肌体浑活圆实,质感强烈。昭怙厘佛寺出土流失域外的舍利盒盖上画有6个击掌、打腰鼓、弹箜篌,作玩耍状赤身裸体的男孩,生动活泼,天真可爱至极。

克孜尔第171窟五通比丘论苦之本(公元5世纪)

现藏德国柏林国家博物馆,在新疆库尔楚出土,约公元五世纪的一件缺头断臂,亭亭玉立,上身袒露,小腹下半身披围着轻软裙裾的彩陶女像。丰润健硕的双乳,平滑细腻的肌体,优美的曲线,展现了一个年轻女性的魅力。虽不见面孔,但不失那洒脱、大方、端正而又典雅,无意取悦或挑逗他人的坦荡自尊的神态。

上述种种在古代西域不同地区出土和发现的各种造型的人体艺术品,足以证明当时人们对自身美的确认和歌颂,意味着从蒙昧走向觉醒;标志着古代西域人摆脱自然状况,获得自我意识;是实践和思维能力的一个飞跃。从而可以看出古代西域人体艺术历史源源流长,丰富多彩,绝非源于印度佛教的传入。那种认为古代新疆人体艺术起源于印度说,违背了人类文化进化过程中对生殖崇拜这一自然文化现象的规律。人体艺术在原始社会是一种语言,一种以力的形式、运动轨迹与节奏的语汇表达意义的特殊语言系统。

人体本来就是活生生的血肉之躯,是感性形式与精神内容的统一。这些人体是文化的符号,它通过审美传达关于人的信息。因此,古代西域人体艺术自有其历史传统。古代的生活习俗和劳动实践,展现在当代所见岩画中的裸体形象,正是古代西域艺术的源头。古代新疆民族崇尚人体艺术,不仅仅是审美要求,而且是生理文化的必然。从而说明,古代西域人体艺术是原始岩画裸体艺术的升华,古代西域人体艺术是历史文化的延宕。

古代西域人体艺术的源不是来自印度,众多的发现足以证明。但是我们从不否认印度文化对古代西域艺术有过影响,作为石窟壁画这一形式当然来自印度。佛教也毕竟是发源于印度。西域佛教从印度传来,艺术上受影响是很自然的。既然印度本土就有许多描绘湿婆的裸体,那么作为古代西域佛教壁画出现这些题材当在情理之中。西域地区流传了相当长时间的佛教,与印度文化有某些共性是不难理解的。但这仅仅是流、而不是源。

古代西域地区如果没有悠久的人体艺术,没有长期形成的对人体艺术的审美情趣,那是不可能准确把握人体艺术的,也决不可能在石窟中描绘那么多千姿百态的人体形象。古代西域石窟艺术是当时生活的折射。壁画里众多的人体艺术显然是根据现实生活的人物为标准的。古代新疆人体从形象与运动中透射出人性之光,蕴藏着无穷的生机,而这,正是古代岩画中生殖崇拜艺术的发展。古代西域人欣赏人体正是欣赏自身,欣赏人的自由本质。每个民族都有其特定的审美价值,古代西域人体艺术的源则是古老的西域文化,而印度艺术的影响仅仅是流而已。

史前希腊文化影响古代西域说,只不过是“天方夜谭”,相反,丝绸之路倒使古希腊接受了古代中国的文明。古罗马地理学家和历史学家于公元前三世纪时,曾提到当时的中国为“赛里斯”国,意为蚕丝之国。这说明中国丝绸在那个时候已传到西方。

公元97年,中国东汉王朝西域都护班超曾派遣甘英出使大秦(中国古代对罗马帝国的称呼),公元280—289年(晋武帝太康年间),罗马皇帝又遣使来华要与中国通好。作为希腊文化与中国文化的直接往来,恐怕也就是在这段时间里。然而,这时古代西域文化已开始兴盛,佛教已传入新疆。西域石窟已经开凿并已出现了不少裸体艺术。如果说此时古代西域人体艺术直接受到希腊影响,也是不能成立的。

克孜尔第181窟长寿女听法局部(公元7世纪)

当然,我们也承认希腊文化对古代西域有某些影响,但这种影响,是通过犍陀罗艺术为间接媒介的。因为,印度的佛教艺术最初本没有具体的佛像。印度人用“双树及空座”以代表“佛”,以“法轮”来代表“说法”,“窣堵坡”或“圣骨坟”代表涅槃。当时,印度不敢用人形来表现佛,当喀布尔河流域和旁遮普的希腊人(希腊于公元前183年,占领了北印度)也成为佛教徒时,他们就把自己固有的神像崇拜习惯和神人同体论强加给当地的宗教习俗。就像西方的基督徒把耶稣看作希腊神话中的赫尔墨斯或夏娃,把耶和华看作宙斯神一样。在公元四世纪左右,他们已无视宗教的惯例,毫不犹豫地把佛陀塑成人形。当印度人向希腊人介绍佛陀的历史时,也常把他比作阿波罗。于是,希腊神所固有的特点在这里被印度化了。后来在印度常有阿波罗式的佛陀,体形完全是希腊式的。在阿富汗和旁遮普的砂岩雕像和烧陶造像,通过丝绸之路传入古代新疆。从这个角度讲,古代西域人体艺术间接地受到了希腊文化余波的影响。

古代西域人体艺术有它独特的风格。这与当时特定的社会环境,特定的地理位置有着密切的关系。人类历史证明了文化总是要交流的,没有文化交流,就没有人类的历史。文化交流或传播,是要通过一定的道路。西域地处东西两大文化体系的中间,是东西文化交流的必由之路。

古代西域在东西方文化交流中起着至关重要的作用,这是由于它的重要地理位置所决定的。西方和中亚同中国的陆路交通几乎全部都要通过西域。西域是唯一世界四大文化体系汇流的地方。它东有中原汉文化,南有印度文化,西有伊斯兰文化和欧州文化。古代希腊文化通过阿富汗、巴基斯坦等地而形成的犍陀罗艺术也波及到西域。西域地区最早接受中原汉文化,跟随而来的是印度文化,再后者是伊斯兰文化。在这三者之间,对峙、并存、融合的现象逐步形成。作为古代西域恰好处在这三大文化体系的汇聚中心。当时的西域原有文化已相当发达,政局比较稳定。在这种情况下,它对外来文化便有相当大的改造力和融合力。剔去糟粕,汲取精华有选择地接受,融合各大文化体系之优为一体,从而形成了具有独特风格的古代西域文化。

中世纪的造型艺术如此,史前人体艺术也是如此。从源来看,东西方文化各自有其历史演变,从流上看则又相互影响。这种情况,在古代西域宗教文化中得到了充分体现。古代西域文化正是植根于历史传统中,吸收东西方文化而形成独树一帜的艺术。在古代西域石窟壁画中,遗存有很多的宗教内容和世俗活动的裸体艺术品,这些精彩的艺术佳作,带有较多的寓意性,富有深刻的哲理。由此可以管窥古代西域人体艺术发展的源与流。

在中国的历史文化宝库中,西域文化是其重要组成部分,古代西域人体艺术则是这个宝库中的精华。

(本文图片由周谦提供)