基于OmegaWave系统的高校高水平足球运动员体能研究

2016-11-20李宁杨小强乌云格日勒李淼炎

李宁,杨小强,乌云格日勒,李淼炎

基于OmegaWave系统的高校高水平足球运动员体能研究

李宁,杨小强,乌云格日勒,李淼炎

选取内蒙古师范大学20名在校高水平足球运动员,应用美国先进的OmegaWave体能测试系统进行下肢爆发力、能量代谢、反应时等体能相关指标的测试,客观了解高校高水平足球运动员的体能水平,通过与国家队优秀足球运动员的各项数据进行比较,分析运动员应具备的体能水平,为高校高水平足球运动员的选材与科学训练提供依据。

高校;高水平足球运动员;体能;OmegaWave系统

美国OmegaWave体能评价系统为国内外最先进的测试系统,近几年开始应用于国家队部分运动员的运动训练领域,受到科研教练和运动员的肯定。该系统准确性的测量与评价,也越来越得到国内学者的青睐,但有关高校高水平足球运动员的相关测试及评定尚未见报道,随着校园足球活动和足球比赛开展的不断深入,对高校高水平运动员的体能要求也越来越高,提高他们的体能水平已成为亟待解决的问题。

1 研究对象与方法

1.1研究对象

选取内蒙古师范大学在校高水平足球运动员20名,其中国家一级运动员6名,二级运动员14名。

表1 运动员基本情况一览表

1.2研究方法

1.2.1文献资料法

利用多媒体在中国知网上查阅有关足球运动员体能方面的文献资料并在内蒙古师范大学图书馆借阅有关体能方面的书籍,为本研究进行课题设计、制定研究方案、解释实验结果等等提供理论依据。

1.2.2实验法

实验地点:内蒙古师范大学体育学院身体机能实验室

实验仪器:美国OmegaWave Techn010giesLLC公司生产的OmegaWave系统。

测量指标与方法:

1)形态指标

①身高(cm):受试者赤脚,“立正”姿势站在身高计上的底板上,肩胛骨、脚跟与身体要接触并紧靠立柱,头部处于正直位置,两眼平视前方。

②体重(kg):受试者穿短衣裤、赤脚自然站立于体重计踏板中央,当体重计液晶显示屏数字稳定后,记录受试者体重。

2)体能相关指标

将OmegaWave系统的头部、胸部、肢体各导联电极贴在相应的位置,并通过信号转换器将各导联与电脑相连接,按各指标测试要求进行测试。测试指标有:下肢爆发力、能量代谢和反应时。

下肢爆发力:5次连续跳平均跳跃高度(cm)、最大跳跃高度(cm)、平均滞空时间(ms)平均触垫时间(ms)、跳跃次数、平均跳跃高度(cm)、磷酸原系统功能指数(W/kg);10s连续跳平均触垫时间(ms)、跳跃次数、平均跳跃高度(cm)、糖酵解系统功能指数(W/kg)。

能量代谢:最大摄氧量、有氧能力指数、无氧能力指数、磷酸原系统能力指数、能量代谢系统适应指数、无氧阈心率、绝对最大摄氧量指数。

反应时:平均反应时间(s)、感觉运动神经系统功能水平指数(SFL)、反应稳定性指数、感觉运动机能发展潜力指数。

1.2.3数据处理

将实验所测得的各个指标数据输入Microsoft EXCEL2007后建立原始数据库,运用Spss 17.0软件进行数据进行单个样本t检验。所有数据均用±SD表示,P<0.05表示具有显著性差异,P<0.01表示具有非常显著性差异。

2 结果与分析

2.1下肢爆发力

打开OmegaWave下肢爆发力测试界面,受试者双脚站在测试垫上,分别测试5次垂直纵跳、10s连续垂直纵跳。OmegaWave系统通过垂直纵跳的测试,评价运动员下肢爆发力,运动员进行5次单次垂直纵跳,每次跳跃结束后进行充分的休息后进行下一次跳跃,最后取跳跃最高的一次。10s连续纵跳,在测试的10s时间里要求运动员发挥自己最大的努力向上跳跃,尽量缩短每次的跳跃时间,然后依据有关指标得出运动员磷酸原系统功能指数的相关数据。

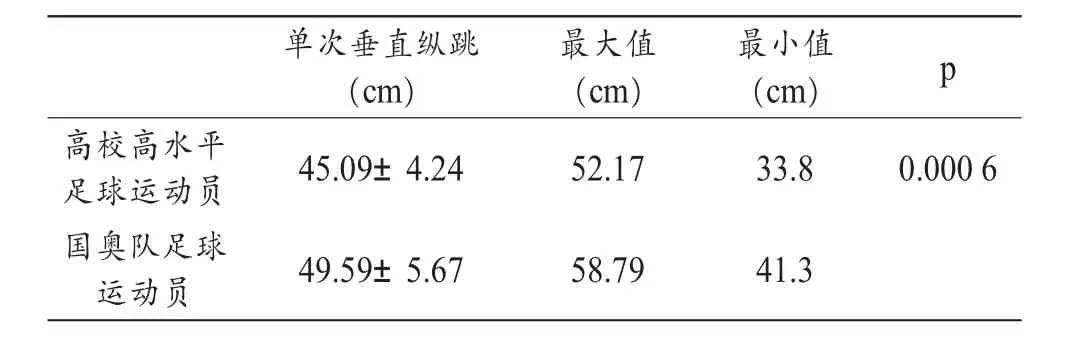

表2 足球运动员单次垂直纵跳最大跳跃高度评价指标对比分析

表2显示,高校高水平足球运动员单次垂直纵跳最大跳跃高度的平均值为45.09cm,最大值为52.17cm,最小值为33.80cm,国奥队足球运动员的单次垂直纵跳最大跳跃高度平均值为49.59cm,最大值为58.79cm,最小值为41.3cm。高校高水平足球运动员和国奥队足球运动员单次垂直纵跳最大跳跃高度比较,具有显著性差异(P<0.05),表明国奥队足球运动员的最大跳跃高度的平均值明显高于高校高水平足球运动员。

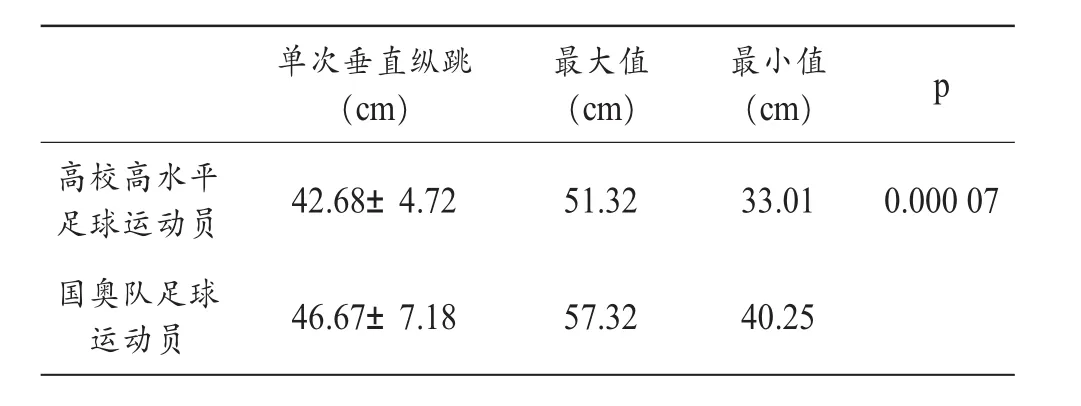

表3 足球运动员单次垂直纵跳平均高度评价指标对比分析

表3显示,高校高水平足球运动员单次垂直纵跳平均高度平均值为42.68cm,最大值为51.32cm,最小值为33.01cm,国奥队足球运动员其平均值为46.67cm,最大值为57.32cm,最小值为40.25cm。高校高水平足球运动员和国奥队足球运动员单次垂直纵跳平均高度比较,具有显著性差异(P<0.05),表明国奥队足球运动员单次垂直纵跳平均高度平均值明显高于高校高水平足球运动员。

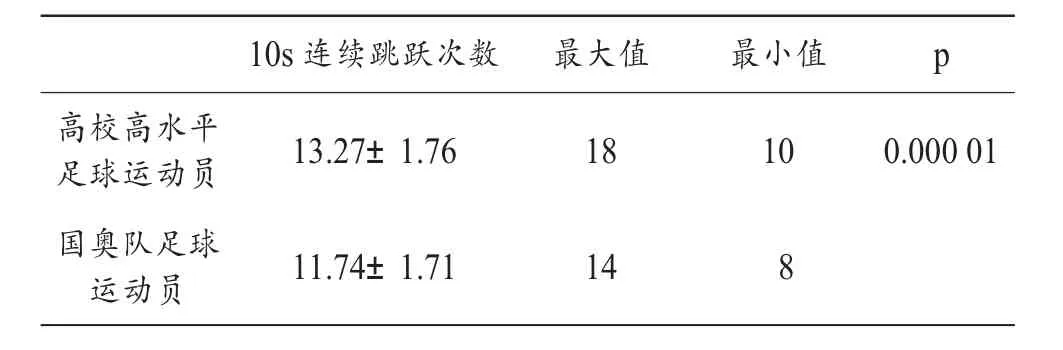

表4 足球运动员10s连续跳跃次数评价指标对比分析

表4显示,高校高水平足球运动员10s连续跳跃次数的平均值为13.72次。最大值为18次,最小值为10,国奥对足球运动员的平均值为11.74次,最大值为14,最小值为8。高校高水平足球运动员和国奥队足球运动员10s连续跳跃次数比较,具有显著性差异(p<0.05),表明高校高水平足球运动员10s连续跳跃次数要高于国奥队足球运动员。

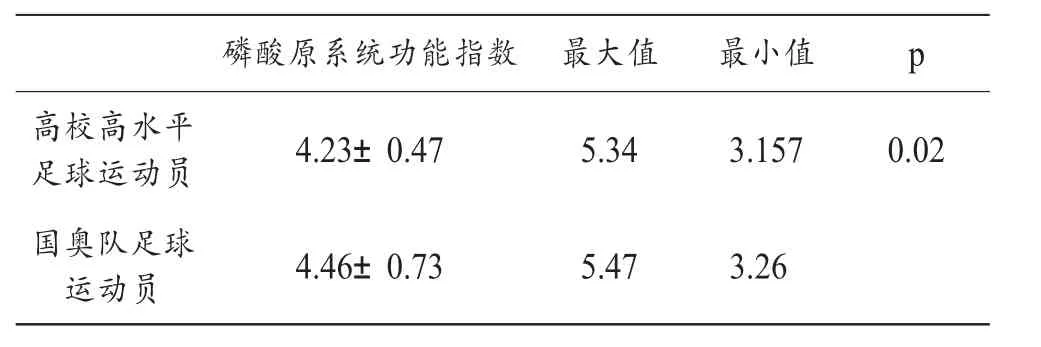

表5 足球运动员磷酸原系统功能指标数据对比分析

表5显示,高校高水平足球运动员磷酸原系统功能指标数的平均值为4.23,最大值为5.34,最小值为3.157,国奥队足球运动员的平均值为4.46,最大值为5.47,最小值3.26,值为0.02。高校高水平足球运动员和国奥队足球运动员磷酸原系统功能指数比较,具有显著性差异(p<0.05),表明国奥队足球运动员磷酸原系统功能指标数高于高校高水平足球运动员。

在下肢爆发力各项结果的对比分析中,不难发现国奥队足球运动员在单次垂直纵跳最大高度、单次垂直纵跳最大高度、10s连续纵跳平均高度、磷酸原系统功能指数均明显高于高校高水平足球运动员,而在10s连续纵跳次数、10s连续纵跳平均触垫时间高于国奥队足球运动员,从统计结果上看,高校高水平足球运动员整体的下肢爆发力较差,而造成下肢爆发力较差是因为在平时的训练过程中没有注意到对抗训练的作用性;爆发力的的训练内容,对大强度的、大负荷的训练安排较少,训练计划缺乏科学性;运动员对运动解剖和运动生理的知识没有很好的认知,对发挥下肢爆发力的主要肌肉群不够了解。

2.2反应时

将反应时测试仪器与电脑相连,在电脑上打开反应时测试界面,受试者听到从电脑中发出的“滴”的声音时,按下手柄按钮,测试时间一分钟。OmegaWave系统通过对反应时数据的测试,对受试者的平均反应时间、感觉运动神经系统功能水平指数、感觉中枢神经紧张状态进行分析和评价。

表6 高校高水平足球运动员反应时数据

表7 感觉运动能力功能评价状况

表6、表7显示,高校高水平足球运动员RT(平均反应时间)的平均值为0.15,最大值为0.18,最小值为0.12。高校高水平足球运动员的SFL(感觉运动神经系统功能水平指数)的平均值为4.71,最大值5.03,最小值0.12,FP(感觉中枢神经紧张状态)处于中水平的有21人,占总人数的67.7%,表明运动员感觉中枢紧张处于中等状态。RS(反应稳定性指数)的平均值为1.78,最大值和最小值分别为2.55、0.74,同时结合OmegaWave系统对高水平足球运动员感觉能力状况的评价发现,在测试过程中处于稳定状态的有25人,占总人数的80.6%,表明高校高水平足球运动员在测试过程中精神状态较为稳定。感觉运动机能发展潜力指数的平均值为3.68,最大值4.43,最小值2.52,中枢神经对外界刺激反应灵敏度处于尚可水平的有24人,占总人数的77.5%。

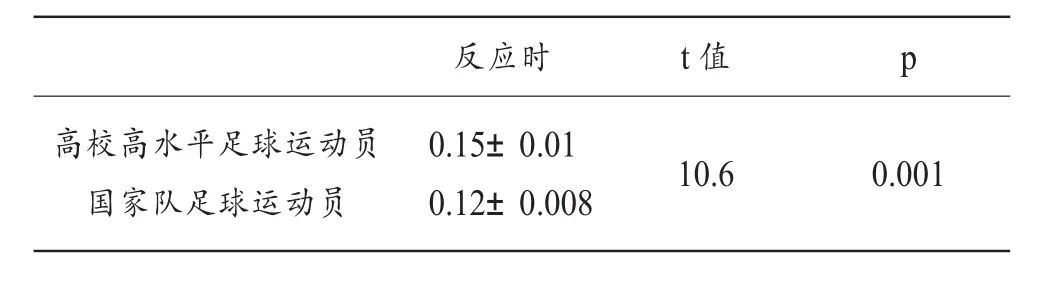

表8 反应时指标与国家队对比分析

表8显示,高校高水平足球运动员的反应时平均值为0.15,而国家队足球运动员的反应时平均值为0.12,高校高水平足球运动员与国家队足球运动员反应时指标比较,t=10.6,具有显著性差异(p<0.05)。表明国家对足球运动员的反应时要快于高校高水平足球运动员。

随着体育运动的发展,人们也越来越关注反应时,它受到各种因素的影响,通过与国家队足球运动员反应时比较,并且结合OmegaWave系统对反应时的评价,不难看出,要想提高高校高水平足球运动员的反应时,就必须在改进训练方法上下苦功夫,同时在反应时的训练当中,要将速度素质训练放在首位。

2.3能量代谢

作为衡量运动员体能主要内容的能量代谢系统,它是由机体的有氧能力和无氧能力所体现出来的。它使得运动员选材方面有了一个更为可靠的参考。由于足球比赛的特点,在绝大数时间里其供能方式还是以有氧代谢为主,有氧能力是比赛的重要支柱。

表9 高校高水平足球运动员能量代谢系统数据

表9显示,高校高水平足球运动员的有氧能力平均数为114.57,最大值为136,最小值为82。最大摄氧量平均值为70.70,最大值为80.最小值为61。无氧能力指数的平均值为114.57,最大值为152,最小值为119。磷酸原系统指数的平均值为14.52,最大值为18,最小值为10。供能系统指数的平均值为200.86,最大值为219,最小值为163。无氧域心率的平均值为169.80,最大值为178,最小值为159。通过对表中的数据进行分析可以看出,有氧能力指数、无氧能力指数、最大摄氧量、磷酸原系统指数、供能系统适应指数、无氧域心率均处在正常的参考范围之内,但是不难看出五项指数总体均处在较低的水平,例如,有氧能力的指数平均值114.57,而正常的范围是在110-160,很明显可以看出,有氧能力总体水平处于正常范围的较低水平。表明高校足球运动员有氧能力和无氧能力还需要通过训练来不断提高,而运动员运动能量代谢水平的提高是以训练,并且在不断优化和提高训练内容方法方式时,还应与具体的比赛相结合,通过比赛来检验训练成果,将比赛中的各项情况反馈与训练,两者互相融合,练赛结合,这样才有利于足球运动员体能的提高。通过对测试数据的整体分析,各项指标数据均处在正常范围之内,但不能忽视的是各项指标数据值都在处于正常范围的下限水平。

3 结论与建议

3.1结论

1)大部分高校高水平足球运动员下肢爆发力水平和国家队和国奥队足球运动员差距很大。2)高校高水平足球运动员在反应时上低于国奥足球队员。3)有氧能力指数、无氧能力指数、最大摄氧量、磷酸原系统指数、供能系统适应指数、无氧域心率均需提高。

3.2建议

1)在训练过程中,教练员应该科学的安排训练任务,做到全面与重点相结合,针对运动员的薄弱环节加大训练重视。2)增强运动员的反应速度,做一些专门练习来提高运动员的反应时间。3)增加训练的次数和强度,增大训练的时间,通过比赛来提高运动员体能。4)对于足球运动员的专业理论知识同样要重视起来,将理论知识与实践相结合才能使运动员了解训练,理解比赛。5)内蒙古各高校要不断提高教练员自身的理论知识水平和指教的水平。

[1]熊斗寅.浅析“体能”概念[J].解放军体育学院学报,2000(1):1-3.

[2]Hohnloser SH,Klingenheben T,Zabel M,et al.Intraindivdual Reproduce ability of Heart Rate Variabilityp[J].PACE,1992,15(11).

[3]柴国荣,高连峰.世界优秀100m运动员起跑反应时研究[J].北京体育大学学报,2012(4):122-124.

[4]符运猛.足球运动员能量供应特征之探析[J].琼州学院学报,2011,28(5):52-53.

[5]杨晓强,张耀东.拳击运动员中枢疲劳特征分析[J].湖北体育科技,2013,32(9):846-848.

[6]梁大宇,关朝晖,张力.中国国奥足球队运动员体能特征及其调控策略研究[J].中国体育科技,2010,46(4):48-55.

[7]田志琦,孙兵.天津市普通高校男子高水平足球运动员身体素质训练的现状研究[J].南京体育学院学报,2007,21(2):124-126.

[8]李秋萍,杨海平,张宏缓,等.优秀足球运动员赛前训练的机能指标监测与分析[J].沈阳体育学院学报,1997(2):19-22.

[9]刘庆山.体能训练基本理论与我国高水平篮球运动员体能训练研究[D].北京:北京体育大学研究生院,2004.

[10]孔举宁.足球运动员供能系统的特点和影响因素[J].西安体育学院学报,2000,17(1):81-82.

[11]梁立新.足球运动员的速度训练与能代谢[J].天津体育学院学报,1995(10):80-82.

Research on Physical Fitness of College High Level Soccer Players Based on OmegaWave System

LI ning,YANG Xiaoqiang,WUYUN Gerile,LI Miaoyan

This study selected Inner Mongolia Normal University 20 college high level football players,Application of the U.S.advanced OmegaWave physical testing system for the lower limb explosive force,energy metabolism,response time and other indicators of physical fitness test.Objective understanding about the fitness levels of high-level college football players,via the comparison of the data with national elite players. To Analyse the prerequisite physical ability level of athletes,and provide the basis for selection and scientific training of high level football players in colleges.

colleges and universities;high level football players;physical ability;OmegaWave system

G843

A

1003-983X(2016)10-0924-03

2016-07-26

内蒙古自治区研究生教育创新计划资助项目(CXJJS15061)第一作者简介:李宁(1991-),男,山西运城人,在读硕士,研究方向:体育教育训练学.

内蒙古师范大学,内蒙古呼和浩特市010022

Inner Mongolia Normal University,Hohhot Inner Mongolia,010022