深入、深究、深挖、升华

2016-11-19吴琳

吴琳

新课改大踏步走进我们的教学,许多音乐教师对新课程有了新的认识和体会,并将自己的设计和思考落实和运用到课堂上。大家发现音乐课堂有了很大的改变:教学内容丰富了,教学手段变多了,学生活动有序了。但是在音乐活动中,我发现有些孩子的注意力并不是一直被老师吸引,参与音乐活动时也不能尽如人意地达到老师的目标。这些情况与教师对教学细节的忽视、教学理念的偏差都有着直接的关系。

过程决定结果,思维决定成败。优秀的音乐课一定是凝结着教学理念,汇聚着教学智慧,诠释着教师能力,彰显着教学个性,兼容并蓄、有深度的课。那何为兼容并蓄、有深度呢?我理解的兼容并蓄是引入多元的音乐元素以及相关的艺术元素;有深度则是思维有深度、音乐感情有深度,并向更深更广的领域拓展、升华。有些教学环节表面上看似信手拈来,实质上却是教师的独具匠心、刻意安排。

聚焦解读——深入歌曲核心文本

曾经听一位语文特级教师在讲座时说到:“细读核心文本。”换位到音乐课中也是必要的,我们在上课前应对教材中音乐作品本身进行关注和深度理解,所以音乐教学也需要“聚焦解读歌曲的核心文本”。要把本课的音乐要素分析透彻,知道文本中哪些要素是最能体现音乐风格特点的,并用合理的方式在众多音乐要素中寻求最有效的切入口。

【示例】

师:很开心和大家度过有趣的音乐时光,让我们跟着老师带来的这段音乐跳进音乐课堂吧(见下图:课堂实录1)。

师:这段音乐给了你怎样的感受?

生:快乐,活泼,轻松。

师:在这样的轻松快乐里,你想用什么方式表达你的感受呢?

生:唱歌,跳舞,画画,做游戏等。

师:好的,下面请完整欣赏这段音乐,当你听到不同的段落时,就用不同的动作来表现吧。

【设计意图】以《放轻松》这首歌曲为例,他的核心文本可以从“听什么”和“怎样听”两个层面来考察。这首歌是4/4拍子的歌曲,为单三部曲式结构(A+B+C),其曲调充满了童趣。在“听什么”这个层面,我要求学生准确听辨出歌曲活泼、轻快的特点,并且准确听出不同段落的不同情绪。那么“怎样听”呢?我们可以选择直接播放音乐让学生聆听后进行总结,这样“开门见山”的欣赏方式,也可以选择带领学生在音乐声中以律动的形式跳进教室这样“润物无声”的方式。

交流分享——深究歌曲中心内容

低年级孩子年龄小,理解能力有限,对于教材歌词内容的解读是有难度的。怎样合理地利用课堂有限的时间,让学生深刻体会理解歌词大意,重构成契合学生的教学内容呢?正所谓好钢要用在刀刃上,我在发掘音乐文本的核心内容的基础上,提炼出歌词的中心内容,并围绕歌词中心内容,组织学生进行交流与分享。

【示例】

师:老师用了舞蹈的方式,那这个舞蹈里的故事你看懂了吗?

生:随意分享。

师:瞧,这个孩子低着头,皱着眉,让我们去读一读她的心里话吧。(有感情地朗读第一段歌词)

师:同学们,你们在成长过程中有过这样的烦恼吗?

生:随意分享。

师:没想到你们小小年纪,竟然也有这么多烦恼,那让我们一起来抛开烦恼,释放压力,跳出我们的快乐童年吧。(带学生跳舞)

【设计意图】在这个案例中,我及时地创造一个被学习压力困扰的孩子的故事情景,让学生谈谈自己学习和生活中的压力和烦恼。通过回忆实际生活中所经历的情景去想象和感知,从而通过自己的切身体会去把握歌曲的情境。让低年级的孩子枯燥无味地背诵歌词,这对于他们来说是一种被动的记忆,而且就算记住了,过两天也会忘,既吃力又没效果。此时若根据歌词大意编排一些简单的动作,学生背唱歌曲的速度就会明显加快。如在学习过程中,我们可以用手、手臂把背包、飞翔、吹风、做梦等都表现出来,通过这样的意境,学生身临其境,就能很好地记住歌词内容,同时也提高了学生学习音乐的兴趣。

刨根问底——深挖音乐的要素

1. 把握音乐风格

2011版《音乐课程标准》提出,学生在感受与欣赏的过程中能体会不同的音乐风格。这对于小学阶段的学生来说是比较困难、不易掌握的。他们很难理解不同音乐的风格与流派。

【示例】

师:同学们,你们有没有发现这首歌曲和我们以往的儿童歌曲有点不同?它融入了一些流行的元素,对不对?

师:要是吴老师说这段音乐和奥地利作曲家莫扎特的音乐有关,你相信吗?吴老师带来了两首莫扎特的音乐,我们一起听听是哪一首。第一首是《第40交响曲》,第二首是《G大调弦乐小夜曲》。

生:是《G大调弦乐小夜曲》。

师:《G大调弦乐小夜曲》的旋律给我们活泼、轻松的感觉。我们的古典音乐和流行元素相结合,就有了我们今天的这段旋律。

【设计意图】在教学过程中我发现不要对低年级的孩子说很书面、很专业的语言,因为他们听不懂,要利用他们好奇心强、善于模仿、求知欲强烈等特点。如果能通过聆听对比,找出音乐间的规律和联系,有技巧地加以引导,就能逐渐提升他们的理性认识,并且有效地提高学生的学习兴趣。

2. 体验音乐感受

著名的音乐教育家奥尔夫提倡:将抽象的音乐转化为形象、直观、有趣的动作、游戏。试想一下,好的音乐教学就应该是让孩子们在音乐中获得开心、快乐,精神愉悦得到放松,通过身体动作自然放松地体验音乐的速度、力度、时值变化,最终愉悦身心。在小学阶段,学生可以通过游戏、集体舞、声势律动、表演等多种方式体验音乐,其中声势律动是学生极为喜爱的一种方式。声势律动不同于舞蹈动作,并不需要优美、潇洒,只需利用听觉获得轻松、协调自如的节奏感,最终轻松地掌握音乐要素。

【示例】

师:同学们,你们在欣赏的时候有没有关注到歌曲是几拍子的?

生:四四拍。

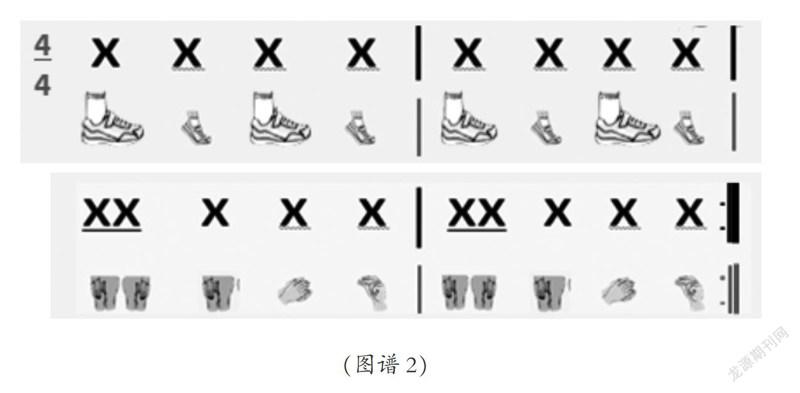

师:对了,这次让我们跟着四四拍的律动一起来玩一个声势游戏吧。(见图谱2)

师:X X X X 1 2 3 4。第一拍踏步,第二拍踮脚,加上节拍来一次。有的同学踏步的强弱一样,那还轻不轻松?(在图中用大脚小脚提示强弱)那我们加上音乐试一试。真棒!

师:谁来读一读?

生:XX X X X

师:我们用拍腿,拍手和撵指,XX X X X 1 2 3 4。那我们加上音乐试一试。

师:非常好,这一次我们加入音乐,连起来试一试。

【设计意图】在教学过程中打破传统的坐着不动的教学模式,让学生跟着音乐做律动,能更好地启发学生的主动性和自觉性,通过循序渐进的学习,使学生能更完整地掌握节拍节奏、强弱规律,贯彻新的音乐教育理念,达到教学目的。

打破常规——升华拓宽音乐视野

大家都非常喜欢听一些名教师上课,他们的课之所以引人入胜、发人深思是因为这些教师在课堂上善于利用教学资源提升课堂的厚度,就是在学生掌握了一定的内容的基础上,进行创新并向更深更广的领域拓展、升华。在以往的教研活动和听课中,我发现很多音乐老师一到创编拓展环节往往都是创编歌词,或者改变歌曲主角人物,而且千篇一律、敷于表面。我们能不能创编音乐的风格类型,能不能改变音乐演唱形式呢?只有推陈出新、打破常规,才能提升孩子们的音乐修养,并在孩子的心里种下对每节音乐课的期盼。

1. 创编音乐风格类型

师:同学们,你们喜欢这首《放轻松》吗?老师给这首《放轻松》(见下谱)施了点小魔法。它给你什么感觉,它的速度和节拍有什么变化呢?请仔细听。

师:对了,歌曲变成了三四拍,而且速度变慢了,更加抒情优美了,对不对?

师:通过有趣的创编,就把一首四四拍流行风格的儿童歌曲变成了三四拍圆舞曲风格的抒情歌曲了。

2. 改变音乐演唱形式

师:有一群孩子把这首《放轻松》唱到了中国达人秀的舞台上,想看看吗?

师:这群孩子用的是什么样的演唱形式?(放视频)

生:童声合唱。

师:你觉得给了你怎样的感觉?

生:更有趣,更热闹了。

师:合唱参与人数多,更具备群体性,声部更复杂,听起来也更有层次感。

师:通过欣赏我们知道了,可以通过改变演唱形式来改变歌曲。

3. 提炼总结音乐内涵

师:同学们,你们喜欢独唱的《放轻松》、合唱的《放轻松》,还是喜欢老师带来的圆舞曲风格的《放轻松》呢?

生:(积极发言)

【设计意图】每个人对自己所听到的音乐都有不同的理解,通过今天的音乐课我们不仅让学生欣赏了歌曲,还通过多种形式让学生理解到儿童歌曲也能融入多种元素,如古典音乐、流行元素、舞曲元素,而且用智慧的方式告诉孩子,能通过改变音乐的风格类型、演唱形式等方式,让音乐焕发新的生命力。

(作者单位:江苏苏州工业园区星洲学校)

责任编辑 邹韵文