PBL教学法在人力资源管理课程中的适用性分析

2016-11-19柏文静

柏文静

(吉林农业科技学院经济管理学院,吉林 132101)

PBL教学法在人力资源管理课程中的适用性分析

柏文静

(吉林农业科技学院经济管理学院,吉林 132101)

对PBL教学法在《人力资源管理》课程中的使用情况进行了分析,发现该法在使用过程中存在教师能力与意愿不足、学生接受程度有限、课程体系配套不理想三方面问题,并根据问题给出了完善建议。

PBL教学法;人力资源管理;适用性

人力资源管理这门课程属于高等院校工商管理专业的重要专业基础课,其主要内容包括企业人力资源战略与规划、工作分析、人员招聘、人员培训、绩效考核、薪酬管理、劳动关系管理、员工职业生涯规划八个部分,内容涉及到大量西方专业模型和评价工具,学习难度较大,课程的专业应用性很强。人力资源管理课程的这一特色使得传统的教学模式不再适用已经无法适应市场对人才培养的要求,教育界必须针对这一课程积极探索更为适合的教学方法。

1 PBL教学法简介

1969年,美国神经病学教授Barrows在加拿大的麦克马斯特大学首次提出了PBL教学法,它是Problem-Based-Learning的缩写,代表了一种以问题为引领、以学生为中心的教学理念。1986年,PBL教学法正式引入中国,但主要是应用于医学专业的教学。直至21世纪初,PBL教学法才在中国得到广泛推行,不仅在医学专业的教学中构建出了较为成熟的模式,更是推广到了以管理学为代表的研究生教学体系中[1]。虽然,PBL教学法目前在中国教育界的使用程度还比较有限,但是其在激发学生思考,深化知识理解方面的重要价值已经得到了广泛认可,在未来各个专业、各个层次的教学中都拥有着非常巨大的发展空间。

PBL教学法与传统的SBL教学法不同,SBL是Subject-Based-Learning的缩写,代表着以项目为主导的教学方法,强调教师是课堂的主角,其授课模式主要是教师将课程的重点内容以提纲的形式罗列出来并逐条进行讲解,这种教学方法比较传统,属于信息的单向传递,学生的接受程度比较有限,也很难对知识进行深入理解。但PBL教学法颠覆了这一模式,PBL教学法是基于问题的一种反向教学方法,教师会根据课程核心内容给出一些专业问题,学生需根据问题进行资料的搜集、整理并展开自主学习和思考,最终给出问题的答案,教师只负责方向的把握和知识点的总结。在这一过程中即鼓励了学生的自主学习,又深化了其对知识的理解,实现了教师与学生课堂角色的转变。PBL教学法将教师从课堂的绝对主导者转化为课堂的引导者,学生则从课堂的被动接收者转变为了课堂的主动思考者。这一变化看似简单轻微,却代表着教学模式和思维的巨大突破。

2 PBL教学法在人力资源管理课程中的适用性分析

2.1PBL教学法应用现状介绍

目前,高校开设的人力资源管理课程的学时在48左右,开课对象多为工商管理专业三年级学生,授课方法主要有三种,即传统教学法、案例教学法和PBL教学法。三种教学方法在人力资源管理课程的推进中各有优缺点。课题组运用层次分析法从“上课环境”、“学生投入”、“教师能力”、“实践内容”四个维度对三种教学方法的教学效果进行了分析。结果显示,传统教学法的整体优先级为0.08,案例教学法的优先级为0.27,PBL教学法的优先级则达到0.62,PBL教学法的教学效果要远远高于其他两种教学方法。这说明对于人力资源管理这类理论与实践并行,又比较强调后期应用性的课程,PBL教学法更具适用性,应尝试大力推行。但是,目前我国非医学院校在PBL教学法的推行上进展比较缓慢。究其原因,主要是这种教学方法本身不仅对于教学环境、教学内容等有着一定的标准,对于教师的综合能力以及学生的投入程度也有着更高的要求,任何一项因素的“不达标”都会影响最终的教学效果。鉴于PBL教学法的这一特点,目前高校多是采用PBL教学法与SBL教学法相结合的方式讲授人力资源管理这样一类课程,即对于相对比较固化的内容运用SBL教学法进行讲授,而对于灵活性较高且中西方反差较大的环节,例如员工招聘与配置、员工培训与开发、绩效考核等内容则挑选重点采用PBL教学法进行学习[2]。而教师在运用PBL教学法的过程中多是选择小组共同学习的模式,先对某一环节的基本知识进行简单介绍,而后给出一个案例或一系列问题让小组进行相关资料的搜集和思考,当小组给出各自对于问题的答案之后,教师再进行启发性分析和总结。整个学习过程的灵活性非常大,学生的投入程度和教师的能力对于学习效果有着极其强烈的影响。

2.2PBL教学法的适用性分析

为了验证PBL教学法在人力资源管理课程中的实际适用性,课题组选择工商管理专业三年级学生作为调查对象,利用PBL学习评价量表对这种教学方法的学生认知情况、实际教学效果以及受众意见进行了分析。课题组共发放问卷126份,回收问卷123份,剔除7份无效问卷,问卷回收率为92%。调查问卷共用三大块内容,包括PBL教学法的学生认知程度、教学效果(自评与互评)、学生的意见与建议。

调查结果显示,目前学生对于PBL教学法的了解非常有限,有35.3%的受访学生表示没有接触过PBL教学法,41.1%的学生表示听说过PBL教学法,但是具体情况并不了解,16.7%的学生表示曾经在1~2门课程中感受过PBL教学法,只有6.9%的学生表示知道PBL教学法,曾经在3门以上的课程中感受到教师使用了这种方法。这一调查结果说明,PBL教学法在学生中的认知度较低,也从侧面反映了教师在授课过程中很少采用这种方法。

调查问卷中针对PBL教学法在人力资源管理课程中的实际教学效果设置了较多的问题,并从学习小组成员自评与互评两个角度进行了分析。结果显示,73%的学生表示对PBL教学法很感兴趣,通过小组协作和主动学习使得自己对课程知识有了更深层次的理解。同时,53%的同学认为以学习小组的方式展开专业知识的学习和探讨,不仅激发了自身的学习热情也刺激了小组成员更多新想法,起到了深化认知的作用,小组学习的带动性较为明显。

调查问卷中设置了一个特殊内容,即征询学生对于PBL教学法在人力资源管理课程中实际使用情况的意见和建议。由于问卷是以不记名方式发放,学生可以自由阐述各自观点,在回收的问卷中几乎每一份都有1~2条意见和建议。课题组在对问卷中学生给出的意见和建议进行整理之后,梳理出学生意见主要集中在三个方面,即上课环境、团队协作、课程内容,而建议也是针对以上三点。首先,24%的学生表示班级规模过大导致学习小组数量过多,在阐述各自观点时很多小组得不到发言机会,会挫伤学生学习积极性;其次,56%的学生表示自己小组的一些成员参与意愿不高,资料的搜集情况以及讨论的参与热情均不高,导致整个小组学习效率受到影响;最后,11%的学生表示问题的设置无法覆盖课程全部内容,导致课后自学的压力较大。除此之外,还有很多学生提及由于每次课程的时间过短,学习小组难以对问题有更加深入的探讨等问题。利用这次调查,课题组从授课对象的角度挖掘出了大量限制PBL教学法发挥更好效果的因素,对于日后人力资源管理课程的教学模式的建设具有重要的价值。

2.3PBL教学法现存问题剖析

2.3.1教师方面目前,高校专业教师能力与意愿不足这一客观现实限制了PBL教学法的广泛推行。PBL教学法与传统的课堂讲授法及案例分析法存在很大的差异,对于教师而言,这种方法看似轻松,实则繁杂。课堂上,教师虽然不用再讲述大量内容,但却要时刻把握学习小组的思考方向,做到及时启发,给出专业总结。这一系列动作都要求教师掌握更多的专业信息和商业资讯,并具备较高的沟通、协调、组织能力。此外,为了让PBL教学法发挥出更理想的效果,教师还必须事先对授课场所、教学工具、考核指标等进行准备,这无疑会使教师的工作量大大增加。面对这些问题,很多教师会选择放弃,转向比较保守的教学方法。所以,教师综合能力不足以及创新意愿低下都成为了阻碍PBL教学法进一步发展的因素。

2.3.2学生方面如果从授课对象的角度分析,学生虽然表现出了对PBL教学法的强烈兴趣,但是其自身综合素质和学习习惯却成为了阻碍PBL教学法使用的重要因素。通过实际调查,课题组发现学生对于PBL教学法的态度是积极的,绝大多数学生表示愿意,也期待着PBL教学法的广泛推行。但是,当教师真正开始采用PBL教学法时,学生却会因为自学工作量过大或团队沟通乏力等各种因素而无法坚持,最后将关注焦点转向课程的考核指标,这无疑会削弱PBL教学法的教学效果。所以,学生自身专业知识和商业信息的积累也成为了影响PBL教学法使用效果的关键因素。此外,学生在进入大学之前所接受的教育多是传统的单向传输式教育,他们已经习惯了只关注考核重点,缺乏对知识的深入思考和内化。这种学习习惯会惯性的进入大学的学习过程,阻碍学生的自主学习,而PBL教学法运行的前提即为学生的主动思考和参与,因此,目前学生的这种学习惯性也成为了PBL教学法推行道路上的一大阻碍。

2.3.3课程体系方面PBL教学法诞生于西方,原本只适用于医学专业,近些年来才拓展到经济管理大类专业的教学,因此这种方法的“配套”并不完善。换句话说,中国经济管理专业当前的教学体系不利于PBL教学法的成熟。例如,教学条件的匹配并不理想,PBL教学法相对而言是一种比较“活泼”的教学方法,课堂的活跃性非常重要。但是目前以人力资源管理课程为例,其多采用的是大班授课,班级规模有时会达到100~120人,授课场地也多为传统教室,这些因素均不利于课堂活跃氛围的塑造,更不利于学生创新性思维的激发。再如,学时的设置也略显局促,目前高校人力资源管理课程学时在40~56之间,周学时通常为2~4,而且很难设计为连续授课,这样就会导致PBL教学法在使用中遭遇了时间上的尴尬,教师很难控制授课节奏,极易出现学习小组因为无法发表观点而丧失学习热情的情况。PBL教学法遭遇到的最重要的一个问题是课程考核方式与教学方法的冲突。目前《人力资源管理》课程采取的考核方式主要有传统闭卷考试、开卷考试、专业论文,考核的重点多为专业概念或模型、工具的解释。但是PBL教学法更关注学生课上的参与、课后的自学以及对问题的深入思考,这就不可避免的导致了以结果为导向的传统考核方法的失效。而缺乏公平、合理的课程考核自然会削弱学生的学习积极性,减弱学习激励性,进而影响PBL教学法的效果。

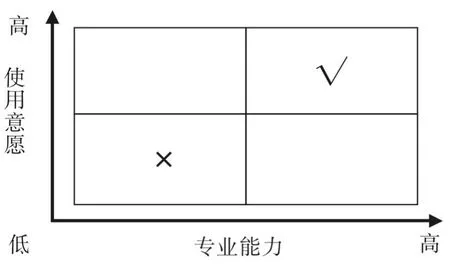

图1 人力资源管理课程教师队伍分类

3 PBL教学法在人力资源管理课程中的使用建议

3.1注重教师的筛选与培养

由于PBL教学法的使用难度较大,其对教师的专业素养和奉献精神均有较高的要求。高校可以对自身所拥有的人力资源管理课程教师队伍进行一个能力与意愿的分类,根据分类结果进行针对性的培养或帮扶。通过两个维度的划分,可以将人力资源管理课程的授课教师划分为四类,具体见图1,即高能力-高意愿、高能力-低意愿、低能力-高意愿、低能力-低意愿。那么,对于不同情况的教师就要采取不同的应对方式,对于高能力-高意愿的教师需随时了解其授课所需,并及时满足其要求,帮助其尽快获得成效,并树立典型,借助典型的力量提升PBL教学法的认知度。对于高能力-低意愿和低能力-高意愿的教师则可以尝试通过教学团队的组建做到取长补短,同时配以专业能力的培养和创新意识的激发,促进这两类教师快速向双高象限转化。而对于低能力-低意愿的教师在近期则可以选择暂时放弃[3]。总之,高校必须保证教师队伍的整体素质和创新意识,推进PBL教学法的更广泛应用。

3.2塑造更活泼的学习氛围

目前,高校学生之所以无法很好的接受PBL教学法,很重要的一方面原因在于其学习习惯与这种教学方法不符。因此,高校应该塑造更为灵活的学习氛围,倡导教师尽量多的采用开放性教学方法,尊重学生、相信学生,鼓励学生发表各自观点,鼓励学生“质疑”传统理论。让学生从迈入大学校园开始就意识到大学的学习和生活都必须学会展示自己,并逐渐习惯于展示自己,最终乐于展示自己,只有这样才能从整体环境上做到支持PBL教学法的推行。

3.3保证该教法的配套支持

目前,PBL教学法在人力资源管理课程中的使用受到了很多客观条件的限制,例如学时、教学场地、教学工具等。学校应该充分重视以PBL教学法为代表的创新性教学方法的推行,并及时满足这种方法在推行过程中的各种需求。现在,很多高校都建立了教师教学发展中心,PBL教学法的推行完全可以成为中心的一项课题,由中心与学校教务部门联系为这种教学方法的推行和成熟化提供保证。此外,高校《人力资源管理》课程体系也应该根据PBL教学法而有所调整,例如考核模式可以转化为笔试与面试相结合,面试过程中更多的选择情境模拟等更具实际价值的方式,这样不仅可以很好的承接PBL教学法,更可以考察出学生对人力资源管理知识的实际消化情况。

[1]赵 爽,李 英,张诗军,等.“PBL教学法”在人力资源管理课程应用的现状调查研究[J].经济研究导刊.2015(1):142-145.

[2]赵 爽,郭秀文.PBL教学法在《人力资源管理》课程中应用的可行性分析[J].职业教育.2015(1):88-92.

[3]云绍辉,秦 峰.ATDE教学模式在经管类专业课程实践教学中的应用——以人力资源管理专业为例[J].职教论坛.2015(2):85-89.

责任编辑:建德锋

Analysis on the Usage of PBL Teaching Method in the Course of“Human Resources Management”

BAI Wenjing

(Jilin Agricultural Science and Technology University School of Economy Administration,Jilin 132101)

In this paper,analyzed the usage of PBL teaching method in the course of“Human Resources Management",found that there were three problems in the course of this method used,which were less ability and willingness of teachers,limited acceptance of students,not ideal curriculum support,and put forward some recommendations on the basis of the problems.

PBL teaching method;the course of“Human Resources Management”

F240-4

A

2016-04-23

吉林农业科技学院教学改革项目(JGYB14018)

柏文静(1983-),女,吉林省吉林市人,讲师,研究方向:区域人力资源管理。