基于工程中心平台的实践创新小组模式培养复合型高技能人才*

2016-11-16喻慧文徐百平庄文柳吴丽旋

喻慧文 徐百平 庄文柳 吴丽旋 孔 萍

(广东轻工职业技术学院,广东 广州 510300)

基于工程中心平台的实践创新小组模式培养复合型高技能人才*

喻慧文徐百平庄文柳吴丽旋孔萍

(广东轻工职业技术学院,广东 广州 510300)

为培养复合型高技能人才,本专业对四门专业核心课程进行了整体的、系统的项目教学改革,对拓展教学项目进行了基于工程中心平台项目改革,同时让研究生在实践环节和论文环节参与拓展模块教学过程,与高职生一起组建创新实践小组模式,让学生在做项目过程中提升职业能力,并进一步加强高职生的团队精神建设和创新能力培养,为提升高职学生培养内涵和层次提供了新尝试。

工程技术开发中心;项目教学;复合型高技能人才;专业核心课程;创新实践小组

广东轻工职业技术学院高分子材料加工技术专业原名塑料工程专业,始创于1960年,是我国最早设立的高分子相关专业之一,期间办过本科;1999年,学校成为独立设置的高等职业技术学院时,更名为高分子材料加工技术专业。2005年遴选为广东省示范性建设专业,2008年成为国家示范性重点建设专业,是广东省优秀实训示范基地,广东省唯一的塑料成型制作工(中、高级)职业资格技能鉴定站,现为国家示范性重点专业、珠江学者设岗建设专业,2015年,本专业又获得全省首批高职院校品牌专业立项建设。同年,由本专业牵头,联合其他同专业院校及相关企业成功申报国家级专业教学资源库项目并获得立项。目前本专业在全国和省内的综合实力名列前茅,已成为全国相关专业学习的榜样。

为紧扣职业教育的最新发展理念和人才培养的本质问题,本专业提出“以研究促学,强化校企合作”的专业发展模式[1],“小型生产进课堂,技术服务进课程”的专业教学改革模式[2],以及“用手思考,用图表达”的专业学习模式。确立了“以典型塑料产品加工过程为主线,职业典型工作任务教学与顶岗实习相结合”的人才培养模式[3],专业核心课程以带领学生做项目的方式完成学生的社会能力、方法能力和专业能力的培养,除了培养三年制高职生以外,还在积极尝试职业教育立交桥体系人才培养模式探索[4],已经开展高职本科衔接、中职高职衔接人才培养尝试,积累了一定的经验。为适应教学改革及团队建设需求,我专业积极推进工程中心建设,2008年成立校级塑料加工工程中心,2009年申报成功广东高校高分子材料加工工程技术开发中心(广东省教育厅),是广东省高职院校第一个通过验收的工程中心;2014年申报成功广东省高分子材料先进加工工程技术研究中心(广东省科学技术厅),拥有两个广东省级技术中心。几年来,我们一直探索专业核心课程拓展模块的改革,提出了创新实践小组模式,教师团队带领高职学生从事校企合作课题攻关、研究生硕士论文的子课题等科研项目,并让研究生以实践学习环节参与到高职学生的培养过程中来,更好地锻炼高职学生社会能力、方法能力和专业能力培养,培养学生的职业素质及创新念能力,进一步提升人才培养质量。

1 实施过程

高分子材料加工技术专业通过访谈和问卷等形式,从职业经历、职业岗位、岗位能力需求等方面,广泛调研、深入探讨人才培养内涵,对职业岗位能力进行分解,确定专业所需的塑料配方设计与材料配混能力、生产管理及品质控制能力等16种专业能力。专业参与职业岗位衔接的“塑料制品成型工”国家职业标准顶层设计,制订与职业能力对应的专业教学标准;根据产业转型升级对职业能力的要求,确定高分子专业人才培养目标:培养掌握高分子材料成型加工基本知识和技能,具有高分子材料加工技术应用能力和创新能力,面向生产、建设、服务和管理第一线需要的复合型高素质技术技能型人才;以真实工作环境及真实生产过程为主线,对转型升级后高分子材料加工从原料到产品进行典型工作过程分析,形成了“以典型塑料产品加工过程为主线,职业典型工作任务教学与顶岗实习相结合”的人才培养模式,如图1所示。

图1 高分子材料加工技术专业人才培养模式

对高分子材料加工从原料到产品进行典型工作过程分析,确定了与塑料挤出成型、塑料注射成型、塑料配混技术及塑料测试技术四个典型职业岗位相关的专业核心能力,确定专业核心课程。四门专业核心课程均以典型产品为导向,融入职业能力目标,按照工作过程确定学习任务,设计教学项目,如图2所示。与企业合作开发具有知识产权的核心课程模拟仿真软件,学生通过仿真系统进行摸拟实操,熟悉一些在教学工厂接触不到的复杂工艺和大型设备的使用;解决了工科专业实训岗位工位数不足的问题,同时让学生接触国内外先进前沿技术,目前已完成《塑料注射成型》和《塑料配混技术》两门课程的模拟仿真软件的开发,其他两门课程正在开。

为此我们将四门核心课程采用小班分组分阶段步进式教学的方式实施教学过程,每个小班采用一到一个半月的时间专门学习一门专业核心课程,完成典型教学项目的学习。要求学生组成学习小组,根据学习项目任务要求,逐渐学会按照:资料检索—>计划—>决策—>实施—>决策—>评估六步法完成任务[5-6],并采用PPT、工作报告、粘贴板等多种方式汇报过做内容,并接受其他组同学和指导老师的质询,完成项目总结,最后由教师进行点评和总体概括提升[6]。四门专业核心课程的实施过程如下图3所示:

图2 专业核心课程学习单元典型模式

图3 专业核心课程小班分组步进式教学时间安排

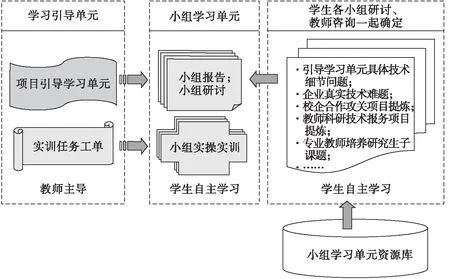

近几年来随着工程中心项目的不断积累,本专业教师陆续以外聘导师的身份指导研究生,研究生需要半年的实践能力培养,让研究生跟着高职生参加实训实操,让高职生课程小组参加硕士生的实验操作及承担部分实验研究方案制订,这样的做法逐渐形成了本专业创新实践小组的雏形。经过几年的发展,工程中心承担的科研课题、校企合作课题、研究生硕士论文课题及工程中心开放课题数量逐年提升,为提升凝练专业核心拓展项目提供了丰富的源泉。专业核心课程改革也向着基于工程中心平台项目的方向发展,在拓展项目教学模块中引入工程中心平台项目课题,逐渐形成拓展项目资源库,让研究生和高职生组建不同的创新实践小组,在指导教师团队指导下开展相关课题研究。一方面中心培养研究生需要提升研究生的实践动手能力,另一方面高职学生需要从事具体科研、技术攻关项目的方法的锻炼,通过实验方案制订、参与实验过程操作及后续的测试表征等环节全面提升能力。自2009年开始,本专业首先以专业核心课程《塑料挤出成型》为试点,逐步增加拓展项目的数量,开展创新实践小组模式培养人才。随后进一步在专业核心课程《塑料注射成型》、《塑料配混技术》课程中展开,强化了专业核心课程人才培养方法能力和社会能力。专业核心课程拓展项目模块—创新实践小组改革和实施过程如下图4所示:

图4 专业核心课程创新实践小组学习模式

2 特色创新

针对本专业核心课程培养学生专业能力、方法能力及社会能力的要求,对四门专业核心课程开展了系统化的基于工作过程的项目教学改革[7]。为适应现代职业教育最新理念及行业企业技术的飞速发展的要求,兼顾本专业多层次人才培养的现状,不断凝练教学项目任务,实现了从典型教学项目到拓展项目演变,将工程中心平台所承担的纵向科研项目、研究生课题、企业攻关项目及技术改造项目不断分解,凝练成高职学生可实施的教学项目任务。利用工程中心研究生培养平台,让研究生在实践环节参与到高职生培养过程来,带领高职学生完成拓展项目任务,践行了“创新实践小组”的专业核心课程拓展模块学习模式,提高了项目教学的深度和广度,更大程度上锻炼了学生的团队精神和创新能力,为高职教育适应企业技术进步要求、深化高职教育向纵深领域改革开辟新思路[8]。

3 服务能力与运行成效

依托工程中心平台,本教学团队先后主持了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、省部产学研项目及企业技术攻关项目项,与广东省轻工业协会、广东省塑料协会建立了紧密联系(其中,广东省高分子材料先进加工工程技术中心就是与广东省轻工业协会共同组建),拓宽了校企合作的渠道,建立了一批结合紧密的产学研实习基地及学生工作站。近三年发表研究论文60多篇,申报发明专利9项,已成功转让专利3项。自2008年以来,依托工程中心平台,本专业先后有4名教师以外聘硕士导师身份指导研究生,先后与湖南工大学、暨南大学、华南理工大学、广东工业大学、五邑大学、华东交通学院、中南林业科技大学等签订协议联合培养研究生。至此,本专业已经开展了硕士、高职本科联合培养、全日制高职生培养以及中职升高职学生培养多层次人才培养实践。其中,专业核心课程拓展项目模块正在不断积累,已连续运行5年时间,先后有4届研究生参与到高职生专业核心课程拓展模块的创新实践小组学习过程中来。本专业在此方面的工作获得了国家级教学成果奖二等奖一项、广东省教学成果一等奖一项;四门专业核心课程全部建成精品课程,一门升级为国家精品资源共享课、两门正在建设为省级精品资源共享课;开发了具有自主知识产权的“塑料测试”仿真软件一套。几年来,创新实践小组模式培养的学生创新能力及团队合作能力明显提高,先后获得了首届“星宇杯”全国高分子技能大学赛一等奖、京博杯中国第二届大学生高分子材料创新创业大赛荣获一等奖及2016年广东轻工职业技术学院挑战杯一等奖等多项奖项。

4 发展与展望

经过几年的探索,本专业核心课程拓展教学模块——创新实践小组模式已初见成效,其实质是增加了教学项目涵盖范围,将教学项目分为两类:典型教学项目和拓展项目,后者包括了企业真实技术攻关、技改项目及教师科研项目等。另一方面,目前所有教学项目实施场景仍然学校,缺乏企业文化元素,本专业下一步目标是让研究生带领学生进驻企业完成。目前工程中心正在与行业珠三角地区有代表性的企业联合,在相关企业建立教师工作站及学生工作站,力争在2~3年内建成5至8家,有选择性的把部分拓展项目放在企业开展,既密切了校企合作,同时也使学生受到企业文化的熏陶,实现真实项目、真实场景作用下的双重培养,使学生逐渐熟悉企业真实的运作模式,提升人才培养的深度和广度,使学生逐渐适应从学生到企业员工身份的转变。我们将专业核心课程教学改革及下厂顶岗实习环节继续推进这种创新实践小组模式,提升职业教育的本质和内涵,让学生在做项目的过程中受到良好的熏陶,提高学生的团队精神和可持续发展能力。

[1]喻慧文,田红侠,孔萍,等.工程技术开发中心研究生联合培养的探索与实践-以广东高校高分子材料加工工程技术开发中心为例[J].广东轻工职业技术学院学报,2014,13(4):37-40.

[2]王玫瑰,孔萍,吴清鹤,等. 高职示范性实训基地建设的探索—高分子材料加工技术专业校内实训基地的建设[J].中国轻工教育,2007,3:47-49.

[3]徐百平,王玫瑰,喻慧文,等.广东高校高分子材料加工工程技术开发中心建设理念的探索与实践[J].广东轻工职业技术学院学报,2013,12(3):22-25.

[4]谢红,吕红.现代职业教育体系与技能人才成长“立交桥”的构建[J].中国职业技术教育,2013 (3):25-35.

[5]冯锦莹.中职汽修项目教学“六步法”的应用——以汽车电气设备构造与维修课程教学为例[J].现代职业教育,2015,17:59-61.

[6]许实霖.应用文写作课堂教学“六步法”——技工院校应用文写作教学改革初探[J].职教视点,2014,05:19-21.

[7]王玫瑰.基于现代职业教育体系人才培养的探索与实践——以广东轻工职业技术学院为例[J].广州职业教育论坛,2015,14(4):1-5.

[8]王玫瑰.服务广东产业转型升级培养轻工行业高端技能型人才的研究与实践[J].中国职业技术教育,2015,8:54-59.

Cultivation of High-skilled Interdisciplinary Talents Based on Innovation Practice Group Model of Technology Development Center

YU HuiwenXU BaipingZHUANG WenliuWU LixuanKONG Ping

(Guangdong Industry Polytechnic, Guangzhou510300, China)

In order to improve the cultivation of high-skilled interdisciplinary talents, the four professional core courses were systematically reformed, the extended teaching projects was introduced into the whole teaching projects on basis of technology development center platform. Innovation Practice Groups were initialized which postgraduates participated in the teaching process of extended teaching projects during the stages of practice and thesis. The innovative practice groups consisted of students of vocational colleges and postgraduates. The professional abilities was enhanced by means of carrying out the teaching projects, along with the construction of team spirit and innovation ability. A new attempt to enhance the connotation and level of higher-vocational students was made.

technology development center; teaching project; high-skilled interdisciplinary talents; professional core courses; innovative practice group

2016-07-15

广东省教育厅项目(2013WYX0145;20130101020);广东省高职教育研究会(GDGZ15Y018);广东轻工职业技术学院教育教学改革项目(JG201611)

喻慧文(1987—),女,在读博士,工程师。

G718.5

A

1672-1950(2016)03-0025-05