156例自身免疫性疾病患者补体C1q检测结果分析及临床意义

2016-11-15丁耀东万雅妮王丽赟陈娟娟谭立明黄会金

张 丽,丁耀东,万雅妮,王丽赟,王 田,陈娟娟,谭立明,黄会金

(1、九江市妇幼保健院检验科,江西九江332000;2、南昌大学公共卫生学院2011级,江西南昌330006;3、南昌大学第二附属医院检验科,江西南昌330006)

156例自身免疫性疾病患者补体C1q检测结果分析及临床意义

张 丽,丁耀东2,万雅妮2,王丽赟2,王 田2,陈娟娟3,谭立明3,黄会金1

(1、九江市妇幼保健院检验科,江西九江332000;2、南昌大学公共卫生学院2011级,江西南昌330006;3、南昌大学第二附属医院检验科,江西南昌330006)

目的探讨补体C1q检测对自身免疫性疾病(AID)的诊断及临床价值。方法对南昌大学第二附属医院2014年5月至2015年8月符合纳入标准的156例AID患者及40例健康体检者作为研究对象,采用透射比浊法检测其补体C1q、核酸荧光染色技术(DIFF通道)和激光流式分析技术(WBC/BASO通道)双方法检测白细胞总数(WBC)、免疫比浊法检测C反应蛋白(CRP)及改良魏氏法检测血沉(ESR),并对结果进行回顾性分析。结果与健康对照组相比,补体C1q在系统性红斑狼疮(SLE)组平均水平下降[(171.58±37.22 vs 192.08±27.85)mg/L,P<0.05],补体C1q在其他AID升高,其中类风湿关节炎(RA)与对照组相比[(230.17±65.29 vs 192.08±27.85)mg/L,P<0.05];WBC水平在AID中有所升高,但敏感性不强;CRP、ESR在AID中均明显升高(P<0.05),补体C1q、CRP和ESR之间的相关系数均大于0.3(P<0.01),呈中度相关;自身免疫性甲状腺疾病(AITD)、SLE、RA、其他结缔组织疾病患者补体C1q不在正常范围内的总阳性率分别为44.23%、60.00%、73.33%、51.72%,其低值阳性率分别为9.62%、53.33%、16.67%、13.79%,其高值阳性率分别为34.62%、6.67%、56.67%、37.93%。结论补体C1q水平的变化及CRP、ESR的升高对AID患者的临床诊断具有一定的指导意义,补体C1q、CRP及ESR之间存在一定的相关性,提示补体C1q是一个炎症反应指标,联合检测对临床的诊断具有一定的指导作用。

补体C1q;自身免疫性疾病;系统性红斑狼疮

自身免疫性疾病(Autoimmune Diseases,AID)是机体自身免疫耐受遭受破坏引发自身免疫反应导致自身组织或器官发生器质性损伤和(或)功能障碍的一类疾病。它可累及任何器官,因作用组织器官不同,可分为细胞免疫介导性(器官特异性)如自身免疫性甲状腺疾病(Autoimmune Thyroid Diseases,AITD),和体液免疫介导性(非器官特异性或全身性)如SLE、RA、PM/DM等AID,其发病机制十分复杂,其中补体缺陷或功能异常是AID的诱发病因之一[1];补体C1q作为起始分子在补体系统的经典途径中起到不可或缺的作用[2],此外其作为SLE的一个诱导因子,对SLE的发生发展有着极大的关联[3,4]。笔者就测定补体C1q等项目对AID的关系予以探讨,以指导临床。

1 资料与方法

1.1 研究对象标本来源于南昌大学第二附属医院2014年5月至2015年8月间156例住院患者,其中AITD 52例,男性6例,女性46例,年龄16~72岁,平均(40.31±14.21)岁;SLE 45例,男性3例,女性42例,年龄18~67岁,平均(41.28±14.03)岁;RA 30例,男性9例,女性23例,年龄27~76岁,平均(45.67±9.56)岁;29例其他结缔组织病患者,男性8例,女性20例,年龄2~74岁,平均(44.55±18.17)岁,其中皮肌炎9例,混合性结缔组织病6例,强直性脊柱炎6例,干燥综合征4例,硬皮病2例,各种血管炎2例;所有患者的临床诊断均符合国际相应的诊断标准。健康对照组:40例均来自南昌大学第二附属医院同期健康体检者,男性12例,女性28例,年龄21~76岁,平均(43.32±11.46)岁。AID患者在性别、年龄等一般资料与对照组相比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 试剂与检测方法补体C1q试剂购自上海北加生化试剂有限公司于OLYMPUS-AU5400以免疫透射比浊法检测,WBC计数于Sysmex XE-2100型全自动血细胞分析仪予以分析,CRP于BECKMAN-IMMAGE800以免疫比浊法检测,ESR于Percil XC-40型全自动动态血沉测试仪检测,所有项目的操作均按照南昌大学第二附属医院检验科提供的相应SOP文件执行。

1.3 观察指标比较各组血清补体C1q、WBC、CRP、ESR水平及阳性率。各项指标的参考范围如下:补体C1q的参考值为159~233mg/L,WBC的参考值为4~10×109/L,CRP的参考值为0~8mg/L,ESR的参考值男性为0~15mm/h,女性为0~20mm/ h。其中补体C1q的测定结果低于或高于其范围内均为阳性结果,其他项目测定结果高于参考值上限为本实验设定的阳性结果,低于上限的为本实验设定的阴性结果。

1.4 统计学方法应用SPSS 22.0软件对所得数据进行统计分析,定量资料以均值±标准差(x±s)表示,定性资料以百分率表示;定量资料采用独立样本t检验,变量相关性分析采用Pearson线性相关检验,定性资料组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 补体C1q、WBC、CRP和ESR在AID组与健康对照组中的结果比较SLE患者血清补体C1q明显低于对照组[(171.58±37.22 vs 192.08±27.85)mg/ L,P<0.05],CRP、ESR高于对照组[(13.79±30.38 vs 3.13±2.30)mg/L、(39.47±32.99 vs 6.45±4.36)mg/L,P<0.01];非SLE自身免疫病患者血清补体C1q水平相比对照组均有所升高,但RA组更加明显(P<0.05);且其CRP、ESR与对照组相比,差异均具有极显著性统计学意义(P<0.01);WBC计数虽然在各类疾病中都有所提高,但是敏感性不高,只有在RA中差异具有统计学意义(P<0.05);见表1。

2.2 156例患者血清补体C1q、CRP及ESR之间相关性的比较156例患者血清补体C1q、CRP和ESR之间的相关系数均大于0.300,具有较好的相关性,其差异均具有统计学意义(P<0.01),详细见表2。

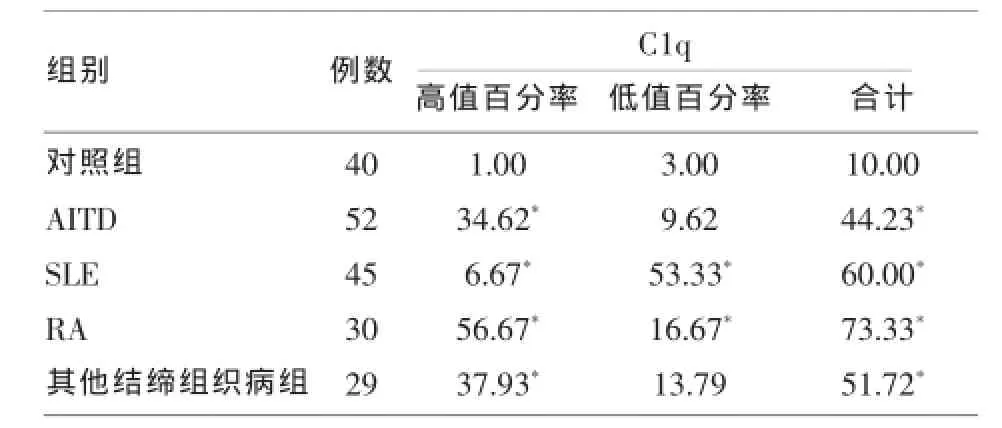

2.3 自身免疫性疾病组血清中补体C1q不在正常范围的阳性率以不在正常范围内补体C1q做一统计分析(表3):SLE组补体C1q高值、低值的阳性率分别为6.67%、53.33%,差异均具有统计学意义(P<0.05),非SLE组高值阳性率与对照组相比(P<0.05);AID各组补体C1q不在正常范围内的总阳性率均明显升高(P<0.05)。

表1 自身免疫性疾病与对照组几项实验室指标检测结果的对比(x±s)

表2 156例患者其补体C1q、CRP、ESR检测结果的相关性分析

3 讨论

自身免疫性疾病(AID)是机体对自身抗原发生免疫反应而导致自身组织和(或)器官功能损害所引起的一类严重危害人类健康的疾病,其发病率因人群而异,全球总体发病率为3%,美国为5%~8%,我国约3%。迄今,AID的发病机制尚未明了,作为“5D”疾病之一一直受到全世界各国医学专家的高度重视,经过多年研究,此类疾病仍只能依据病史、临床表现、影像学结合实验室检查等予以综合分析诊断,实验室各项指标的敏感性和特异性仍有待进一步提高,从而为寻找新的更有意义的诊断与治疗监测指标提出可能。

表3 自身免疫性疾病组血清中补体C1q不在正常范围的百分率(%)

补体是存在于正常人和动物血清、组织液和细胞膜表面的一组经活化后具有酶活性的蛋白质,由30余种可溶性蛋白和膜结合性蛋白组成,是天然免疫系统的重要组成部分。补体系统的激活主要通过经典途径、替代途径和MBL途径,使补体固有成分依次被激活,形成具有活性的酶,最终以攻膜复合物的形式介导溶细胞效应[5]。作为补体的激活物,AID患者体内存在的大量自身反应性T细胞或(和)自身抗体;自身抗体与游离抗原结合形成的抗原-抗体复合物,特别是在抗原量略多时形成的中等大小的可溶性免疫复合物,随血液循环在全身小血管基底膜或滑液囊沉积下来,在局部激活补体,促进免疫复合物及病变和凋亡细胞的清除,当补体缺陷或功能异常导致免疫复合物及凋亡的细胞不能及时有效的清除时,易诱发自身免疫性疾病[6-8]。补体C1是补体经典激活途径的第一补体成分,是一多聚体分子复合物,由一个C1q分子以钙离子依赖方式与两个C1r、两个C1s分子相连而成。C1q是其中的一个亚基,为各种补体分子中分子量最大(410kDa)的γ球蛋白;抗原-抗体复合物结合C1q后导致C1q构象改变启动补体的经典激活途径,C1q在其中充当起始分子的作用[9];CRP是一种急性时相反应蛋白,在各种急性和慢性感染、组织损伤、恶性肿瘤等疾病均有升高,ESR的临床意义与CRP相似,此外CRP也可与补体C1q直接结合而激活补体,促进病变和凋亡细胞的清除,结合核抗原并使自身抗原躲避免疫系统监视或加强其清除,因此CRP可以用于评估自身免疫性疾病[10]。关于血清补体C1q与SLE、狼疮肾炎相关性的研究已有很多的报道[11-14],zhang等发现补体C1q水平在SLE患者中下降,提示补体C1q与SLE患者病情活动度呈负相关。补体C1q缺陷或功能异常,不能及时地清除免疫复合物,使得其沉积在血管壁及某些组织中诱导自身抗体的产生,是SLE的一个诱发因素[15,16]。此诱发因素是否会诱导其他自身免疫性疾病目前还未见相关研究报道,故为进一步了解AID与补体C1q的关系,笔者收集156例AID患者进行一些统计分析。

统计显示,SLE患者补体C1q水平低于健康对组[(171.58±37.22 vs 192.08±27.85)mg/L,P<0.05],但非SLE的AID患者血清补体C1q水平高于健康对照组,其中RA组补体C1q水平与对照组相比[(230.17±65.29 vs 192.08±27.85)mg/L,P<0.05],差异具有统计学意义,WBC在一般的炎症反应性疾病中都有所升高,在此实验中敏感性不强,虽然有一定程度的升高,但其平均值都在正常范围内,这与文献[17]相符。CRP和ESR作为急性时相反应的一个指标,其平均水平明显比对照组高,差异具有统计学意义。AID患者血清补体C1q水平与其CRP、ESR呈正相关,CRP与ESR之间成正相关,提示补体C1q与CRP、ESR相似,也是一个炎症反应因子;补体C1q不在正常范围内的自身免疫性疾病患者的百分率与对照组相比差异均具有显著性意义,唯有不同的是SLE中低于正常值下限的百分率53.33%明显高于正常值上限的阳性率,其他非SLE患者的高值百分率均大于低值,且差异均具有统计学意义。这些数据可以看出对于非SLE自身免疫性疾病患者血清中补体C1q的水平没有我们预期的下降,相反,其他自身免疫性疾病患者补体C1q水平比正常值高,但都与CRP、ESR水平呈正相关,也随着自身抗体滴度的升高而下降,且补体C1q不在正常值范围的百分率与对照组相比差异均有统计学意义。可怀疑补体C1q除了可作为SLE的一个诊断指标外,提示补体C1q和CRP、ESR一样也可能是一种炎性反应分子,但有待于验证;同时它对非SLE自身免疫性疾病也存在着一定的相关性。联合检测补体C1q、CRP和ESR有助于其他自身免疫性疾病的辅助诊断及对疾病的活动性的判断具有一定的临床指导意义。

[1]李圣杰,张爱平,曹文俊.补体缺陷及其疾病[J].检验医学,2015,30(2):195-200.

[2]Nayak A,Pednekar L,Reid KB,et al.Complement and non-complement activating functions of C1q:A prototypical innate immune molecule[J].Innate Immun,2012,18(2):350-363.

[3]Uwatoko S,Aotsuka S,Okawa M,et al.Characterization of C1qbinding IgG complexes in systemic lupus erythematosus[J].Clin Immunol Immunopathol,1984,30:104-116.

[4]Manderson AP,Botto M,Walport MJ.The role of complement in the development of systemic lupus erythematosus[J].Annu Rev Immunol,2004,22:431-456.

[5]曹雪涛.医学免疫学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2013:40-43.

[6]王更银,白云,陈兴.自身免疫性疾病的补体损伤机制及研究进展[J].北京军区医药,2001,13(3):166-168.

[7]Mollnes TE,Hogasen K,De-Carolis C,et al.High-dose intravenous immunoglobulin treatment activates complement in vivo[J].Scand J Immunol,1998,48:312-317.

[8]Carroll MC.The role of complement in B cell activation and tolerance[J].Adv Immunnol,2000,74:61-88.

[9]Bally I,Ancelet S,Moriscot C,et al.Expression of recombinant human complement C1q allows identification of the C1r/C1s-binding sites[J].Proc Nal Acad Sci USA,2013,110(21):8650-8655.[10]韩杨,崔天盆,程贵莲,等.C反应蛋白与自身免疫性疾病[J].中华检验医学,2014,37(11):876-878.

[11]张岩,杨海,连丽峰,等.补体C1q的功能及其与系统性红斑狼疮的相关性[J].检验医学与临床,2011,8(2):211-212.

[12]Zhang CQ,Ren L,Gao F,et al.Anti-C1q antibodies are associated with systemic lupus erythematosus disease activity and lupus nephritis in northeast of China[J].Clin Rheumatol,2011,30(7):967-973.

[13]徐芳芳,卜宪敏,魏丽,等.C1q的沉积对V型狼疮性肾炎和原发性膜性肾病的鉴别诊断意义[J].中国中西医结合肾病杂志,2013,14(4):317-319.

[14]Hu SY,Jia XY,Yang XW,et al.Glomerular C1q deposition and serum anti-C1q antibodies in anti-glomerular basement membrane disease[J].BMC Immunol,2013,14:42.

[15]肖慧捷,徐可.补体缺陷与系统性红斑狼疮发病机制的关系[J].中国实用儿科临床,2013,28(5):326-328.

[16]孙铀,张凤山,张志毅.系统性红斑狼疮患者c1q受体和C1q抗体的表达及其与发病相关性的研究[J].中华风湿病学,2007,11(6):352-355.

[17]张秋业,柏翠.自身免疫与炎症性疾病的实验室检查[J].中华实用儿科临床,2015,30(9):653-658.

R556.6+1,R446.62

A

1674-1129(2016)05-0615-03

10.3969/j.issn.1674-1129.2016.05.025

2016-02-23;

2016-08-24)

南昌大学科研训练(创新)项目,项目编号:14001834;江西省教育厅学位与研究生教育改革项目,项目编号:9162-2205000 301,100125

谭立明,e-mial:yuuje@126.com