民国时期陕西图书出版研究

2016-11-15曹静

曹 静

(渭南师范学院 报刊社,陕西 渭南 714099)

【图书情报与编辑传媒研究】

民国时期陕西图书出版研究

曹 静

(渭南师范学院 报刊社,陕西 渭南 714099)

民国时期的陕西出版事业,比清代有所发展,但进步相对缓慢。国民政府通过加强对西北的政治军事领导和军事战略部署,发展西北农业经济,促进工矿业建设,发展交通运输事业,组建国立西北联合大学等举措,为陕西出版事业发展奠定了坚实的物质基础;与此同时,一些有识之士极力呼吁西北在精神方面的建设与复兴,为陕西出版事业的发展提供了强大的智力支持;抗战时期,中共中央着手边区出版事业,出版了大量的马列经典著作、毛泽东等党中央领导人的经典著作以及其他图书,极大地繁荣了陕西出版业。基于此背景,民国时期陕西出版的图书不仅品种大为增加,而且内容也更为丰富。

民国;西北建设;陕西;图书;编辑

1 民国时期陕西图书出版发展的历史背景

民国时期的陕西出版事业相对作为出版中心的上海和次中心的北平、南京、天津、广州等城市而言,发展十分落后。抗日战争时期,中日战争态势与强弱悬殊使得西北战略地位凸显,国民政府开始将建设西北作为国家战略,[1]其发展西北农业经济、促进工矿业建设、发展交通运输事业、组建国立西北联合大学等举措的有效实施,极大地促进了陕西出版事业的发展。社会有识之士在救亡图存的危难时刻提出“西北精神”,大力呼吁“在这抗战建国的期间,我们要达到国家复兴和民族复兴的目的,实现人类永久的和平与理想,在物质方面的建设,固极重要,而在精神方面的建设与复兴,更不容漠视”。[2]这些仁人志士在媒介、舆论的呐喊、助威下,团结一致,投身西北建设,为陕西出版事业的发展提供了智力支持。西北红军势力的不断壮大和中共中央落脚陕北,在延安开展边区出版事业,克服一切阻力坚守自己的舆论阵地,出版了很多宣传马列主义及传播科学文化的进步书籍[3],极大地繁荣了陕西出版事业。

1.1 西北建设战略的实施为陕西出版事业的发展奠定了坚实的物质基础

从 20世纪30 年代开始,西北的重要性引起了政府及社会各界人士的关注。1930 年 7 月,南京国民政府建设委员会制定了《西北建设计划》;此后几年,国民政府领导层达成共识,将建设西北视为“是整个国家的问题”,强调“西北建设,是我中华民国的生命线”。[4]1939 年 1 月,国民党五届五中全会决议指出,“西南西北各省产业、文化亟需致力建设”。[5]以蒋介石为首的国民政府十分重视西北建设,制定了一系列建设计划,并颁布了诸多优惠政策与规章制度,[1]鼓励国人积极响应政府号召,全身心投身西北建设。

国民政府在战时强调农业为一切生产之基础的同时,确立了开发矿产,树立重工业基础,鼓励轻工业的经营,并发展各地之手工业的工业经济建设方略。[1]强调“建设西北虽千端万绪,而以建设交通为首要之图”,对铁路、公路、航空等路线进行了具体布局[1]。另外,为了应对日寇疯狂破坏中国的文化教育事业,国民政府拟定了全国高校的初步迁移整理方案,令以国立北平大学、国立北平师范大学、国立北洋工学院、北平研究院等院校为基础合组西安临时大学,迁设西安。[6]诸多举措带动了具有引导社会舆论、培育人们思想观念功能的出版活动。众所周知,出版业与其所处时代的政治环境息息相关,在民国政府的倡导和社会进步人士的支持下,当时以西北事宜为宗旨的《西北问题》《西北经济通讯》《西北论衡》《西北通讯》《新西北》等刊物如雨后春笋般涌现,每家刊物都在讨论西北问题,关注西北的建设和开发。[1]

国民政府西北建设战略实施取得了有目共睹的丰硕成果。1936年陕西西安人口为15万人,1945年增至28万人;[7]1938年陕西的工厂数为70余家,到1942年底已经增加到280余家;[8]1936年陕西无1所专科以上学校,[9]1947 年已经增至8所[1]。陕西在农业、工业、科技、文化教育等方面的卓著成效,使与之密切相关的出版业也获得了较大发展。图书编辑、印刷、发行的条件较之前有了很大的提高,尤其是交通事业的快速发展,即公路方面,成渝、川陕等公路的建成;铁路方面,陇海路宝鸡至天水段铁路的开通;[10]航空方面,欧亚航空公司的航班从成都起飞,当日可达西安、郑州、北平、南京、上海,隔日可达宁夏、包头[11],为图书的运输提供了便捷条件,大大加快了图书流通的速度。毋庸置疑,西北建设战略的有效实施为陕西出版事业的发展奠定了坚实的物质基础。

1.2 中共中央领导的边区出版事业极大地繁荣了陕西出版事业

西安事变后,全国抗日救亡运动迅速发展。为了加强抗日救国和马列主义理论的宣传,中共中央于1937年1月在延安成立了中共中央党报委员会。[3]以延安为中心的陕甘宁边区,不仅是中国革命的圣地,也是新中国建立前出版事业的中心。陕甘宁边区的出版业是在极其艰苦的条件下,克服一切困难发展起来的,尤其是在红军到达陕北之初,物质条件极差,技术设备落后,技术人员缺乏,同时由于国民党的破坏,图书的对外发行工作十分艰苦。边区的出版业克服种种困难,为根据地抗日救亡运动的宣传和广大干部群众的政治理论、科学文化知识水平的提高作出了巨大贡献。抗战时期,党生存的外部环境发生了较大改变,抗日民族统一战线的建立及陕北根据地的相对稳定,为边区图书出版事业的发展提供了重要的外部环境。中央对出版工作作出了系列具体指示,提出 “坚持公开宣传马列主义,出版翻译各种马列主义刊物与书籍,组织各种社会科学的研究会与读书会等”[12]。指出文化团体要 “介绍、研究、出版、推广各种文化产品……组织文化人向各地报章杂志写稿。介绍并递寄他们的作品或译著到全国性大书局出版”[13]。在延安,人们对马克思主义理论的学习和研究已蔚然成风,这为马列著作的编译出版提供了重要的群众基础。来自全国各地成千上万的知识分子纷纷奔赴延安,为边区的出版事业提供了强大的智力支持。

2 民国时期陕西图书出版概况

民国时期陕西图书出版呈现两大特点:一是参与图书编辑工作的机构众多。国民党政府及所属企、事业单位、军事部门、大专院校、出版机构、个人团体以及陕甘宁边区都编辑出版了图书。二是图书的品种、内容更为丰富。民国政府隶属的企、事业单位大都编印了与自己业务相关的图书,专业的出版机构以及高等院校编印了许多兼顾文理学科的教材,更有邮电、测量、医学等书籍流通;陕甘宁边区编译出版了大量的马列主义经典著作以及涵盖经济、政治、文化、教育、科技、军事等方面的图书。

2.1 民国陕西图书出版

晚清以降的中国,内忧外患不断,民国政府建都南京后,政局获得了相对稳定,出版业才迎来了发展良机。民国初立,陕西因为工业薄弱,经济、文化发展缓慢,出版业相对低迷。民国政府西北建设战略的实施,为陕西出版业的发展创造了千载难逢的机遇。陕西先后成立了很多出版机构,其中,以“出版社”命名的15家,以“书局”命名的15家,以“书店”命名的12家,以“印书馆”命名的9家,也有少数以“文化服务社”“图书社”“教育用品社”等命名。中华书局、商务印书馆、开明书店、生活书店均在西安设有分支机构。[3]另外,政府还设置了专门编辑出版地方志的机构,如“通志馆”“县志局”等。[3]这些机构在当时以市场为主导的出版环境中,审时度势,锐意开拓,出版了很多质量上乘的图书。

2.1.1 政令法规的编辑出版

为了管理及自身业务需要,各级政府、机关都编印了很多政策法令及业务指导方面的图书,有《陕西现行法规汇编》《陕西省政府公报》(1931—1949年)、《统计材料月刊》《统计论丛》《陕西省统计资料汇刊》《陕西省民政单行法规汇编》《陕西省地方法规汇编》《陕西省户籍法规汇编》《陕西民政月刊》《修正陕西百货统捐章程》《陕西省营业税征收章程》《县地方财务章程》《陕西省教育法令汇编》《陕西省建设概况》《陕西省建设统计》等。[3]省政府、机关的政策法规编辑出版多集中在西安市,其他各县较少,且大都在关中地区。西京筹备委员会、西安市政府编审室、西安市教育局、西安市劳动就业委员会及西安市参议会等,都编印了与之相关的出版物。其他县编印的出版物,有长武县政府编印的《长武县政府公报》、礼泉县政府编印的《醴泉县政府公报》、朝邑县编印的《朝邑县渭滨乡田赋征购实务册》等。[3]

2.1.2 教材的编辑出版

民国时期陕西出版的教材扭转了之前以经学为主的现象而文理兼顾,主要原因是,一方面,作为全国两家最大出版社的商务印书馆和中华书局在教科书市场上竞争异常激烈,[14]其分支机构,即商务印书馆西安分馆、中华书局西安分局实际承担着发行门市部的作用,大都发行供大专院校使用的教材和专著;[3]西北教育用品社是开明书店在西安的经销专店,以中学教材为主。[3]这些教材几乎代表了全国最高水平,涵盖了各个学科。另一方面,“以国立北平大学、国立北平师范大学、国立北洋工学院、北平研究院等院校为基础合组西安临时大学,迁至西安”[1]带来的新学术、新思想丰富了教材的品种和内容。

国立西北大学编辑出版了《教学与卫道》《钱玄同先生传》《继承法新论》等一批有水平的专著和教材;国立西北农学院编辑出版了《分析化学》《农学概论》《陕西农业经济调查报告》《西北畜牧》《中国土地法大纲决议》《科学的米丘林学说》等高水平的论著和教材;[3]国立西北工学院编辑出版了《国立西北工学院》《国立西北工学院概况》等书及一些教材。陕西省法政学堂及抗日战争时期创立的西北农业专科学校、陕西省立政治学院及中华工业职业学校等,也都编印了一些教材。[3]西安师范学校、西安女子师范学校、朝邑农业学校等都有成果问世。陕西省政府教育厅编辑出版了很多小学教材与中小学通俗读物等。

2.1.3 丛书、地方志编辑出版

民国在陕西编辑出版的丛书具有代表性的有:《西京清麓丛书》88种1458卷,贺瑞麟撰。全书分正、续、外三编,从清同治五年(1866)开雕《弟子规》一卷起,至民国11年(1922)刊《清麓年谱》克功,历时57年。其刊印工作主要由刘氏传经堂负责,另有11家印刷机构参与其事。《西京清麓丛书》的特点是大丛书内套有小丛书刻,如该书外编内收有《蒙养书十三种》《女学七种》。《蒙养书十三种》中又收《二语合编》,《二语合编》收录了《天谷老人小儿语补》等7种。《关中丛书》54种197卷,宋联奎撰,是一部由陕西省通志馆主持的官编地方文献丛书。其中的《三辅黄图》《关中胜迹图志》《游城南记》等是介绍胜迹的;《陕西南山谷口考》《华山经》等是介绍地理的;另外还有大量的历史文献。《关陇丛书》9种17卷,张鹏一撰,是继张澍后对关西学者遗著的又一次辑佚。《烟霞草堂丛书》21种28卷,刘光蕡撰,是刘占愚先生的个人文集汇编,包含大量有关清末出版印刷史的资料。[3]《乡土志丛编第一集》10种17卷,是燕京大学图书馆辑印的陕西十县乡土志。另有,《泾阳文献丛书》(10种67卷,柏堃撰)、《温氏丛书》(7种58卷,温良儒撰)、《明四子诗集》(4种126卷,清严岳莲撰)、《音韵学丛书》(20种130卷,严式诲撰)、《曾子四种》(4种20卷,严式诲撰)、《医学初阶》(4种21卷,严岳莲撰)、《渭南严氏孝义家塾丛书》(8种67卷,严式诲撰)、《关中三李年谱》(3种8卷,吴怀清撰)、《竹斋丛刊》(黄维翰撰)、《老百姓丛书》(李敷仁撰)、《园艺丛书》(国立西北农学院编)、《新中国文化丛书》(新中国文化出版社编)等。[3]

民国时期,陕西编纂的地方志有省志、县志、乡土志、镇志等。省志《续修陕西通志稿》为铅印本,共224卷。民国5年(1916)立局修志,到民国23年(1934)完成。内容为《陕西全省总图》《府厅州县分图》《星度》《疆域》《建置》《职官》《田赋》《户口》《仓庾》《征榷》《学校》《选举》《兵防》《交通》《水利》《盐法》《钱法》《名宦》《人物》《祠祀》《荒政》《古迹》《金石》《纪事》《艺文》《物产》《风俗》《祥异》《拾遗》《文征》。[3]各地(市)县编纂地方志的有西安、咸阳等45处,另有宝鸡、榆林、延长等地编印了《乡土志》[3]。

2.1.4 戏曲剧本编辑出版

众所周知,秦腔形成于秦,精进于汉,昌明于唐,完整于元,成熟于明,广播于清,至民国,受政治局势影响,陕西的秦腔较清代的繁盛已不能同日而语,但也涌现了诸多如西安移俗社、三意社、尚友社等秦腔社团和不可计数的民间秦腔自乐班,更涌现了李良材、孙瑗、范凝绩、高树基、李慎、封至模、吕律、王辅臣、王伯明等一大批专业的剧本编撰大家和业余剧作家。他们力求推陈出新,创作了大量的优秀秦腔剧本。据统计,仅易俗社编辑的就多达500余种。[3]抗日战争爆发后,一些其他地方的剧团选择迁至西安,如河南开封豫声剧团,其先后创作剧本60余种[3]。受新文化、新思潮以及全国时局的影响,民国陕西的戏曲剧本不仅富有新内容,而且题材多样。既有教育意义的《新劝学》《息争论》等,又有反映时代特征的《鸦片战争》《亡国影》《新华梦》《民族之光》《山河破碎》等,还有《一磅肉》《托尔斯泰》等外国题材的剧本。

2.1.5 其他图书编辑出版

参与图书编辑出版的机构众多、印刷技术的进步以及来自全国各地的有识之士投身西北建设,有力地促进了陕西出版业的发展。民国陕西编辑出版的图书内容包罗万象,涵盖各个学科,如《普通学歌诀》《支那通史》《渭北引泾水利工程报告》《陕西小麦》《陕西棉业》《陕西荒地利用问题》《捕蝗歌》《陕西农情》《植棉说》《棉纺学》《延长油矿沿革史》《陕西省水利》《陕西灌溉事业的实际问题》等。值得一提的是,陕西省建设厅矿产测勘队在测勘的基础上将成果编辑出版,为开发陕西的矿藏提供了科学依据。

2.2 陕甘宁边区图书出版

2.2.1 马列经典著作编译出版

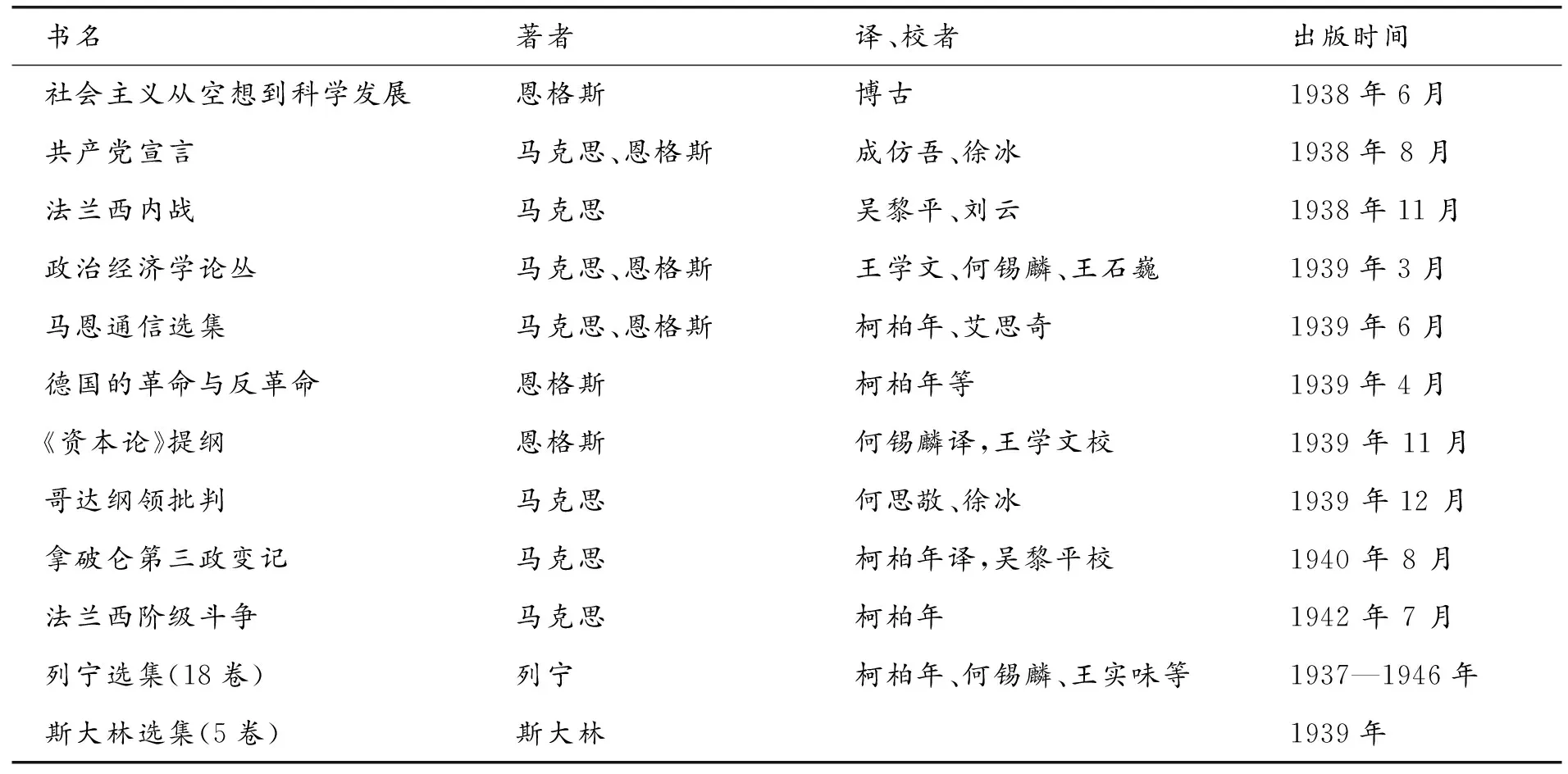

为了宣传马列主义,1938—1946年,边区编译部编译出版了马列经典著作丛书,其中“马克思恩格斯丛书”1套10种、列宁选集18卷、斯大林选集5卷,见表1。

表1 马列经典著作丛书

资料来源:根据陕西省地方志编纂委员会《陕西省志·出版志》整理,下表同

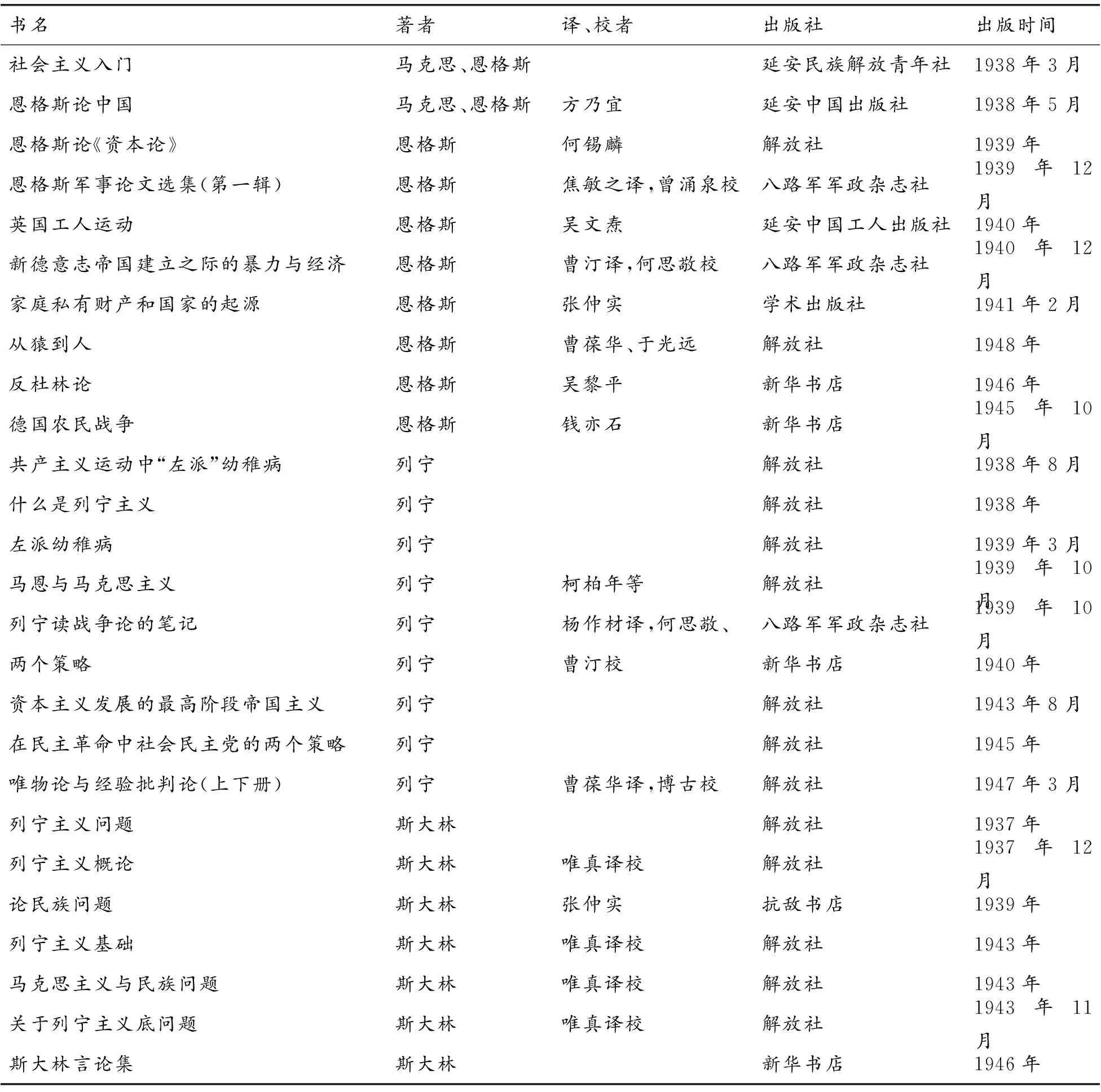

1938—1946年,编译出版了马列经典著作单行本,其中出版马克思、恩格斯著作单行本10种,列宁著作单行本9种,斯大林著作单行本7种,见表2。

此外,1938—1945年,在延安还编译出版了10余种马恩列斯著作汇编本,即《战略与策略》《社会主义入门》《马列主义论战争与军队》《列宁斯大林论青年》(上)、《马克思恩格斯列宁论艺术》《论马恩列斯》《思想方法论》《社会发展史略》《马克思主义与文艺》《列宁斯大林论中国》《共产主义常识》等。[3]

2.2.2 毛泽东等领导人著作出版

毛泽东等中共中央领导人十分重视出版发行工作,他们在异常艰苦的环境中仍笔耕不辍,著述颇丰。1935—1948年间,毛泽东同志撰写了关于新民主主义革命、革民军队的建设和军事战略、政策与策略思想政治工作和文化工作以及党的建设等110余篇论作,很多都集结成册出版。他本人还主持、审核并参与出版了《六大以来》《六大以前》《两条路线》《马恩列斯思想方法论》等著作。[3]朱德、周恩来、刘少奇、陈云、王稼祥等领导人也有著述出版。

表2 马列经典著作单行本

2.2.3 其他图书、教材、丛书出版

1938—1948年,边区出版了社会科学、自然科学方面的图书160余种。由于特殊的历史背景,该时期的图书出版主要是服从或服务于政治的需要,涉及“抗日”和“民主”两大主题。[15]一是结合国际形势与自身实际以及出于对政治宣传与时局研究的目的,出版了许多国际共运与苏共党史、中共党史、政治理论方面的图书,如《共产国际纲领》《论共产党》《共产国际解散的文献》《联共党史》(上)、《陕甘宁边区的中国共产党》《政治常识》《政治工作论丛》《论时局》等;二是为了军事指挥与实际作战需要,出版了许多军事技术与治兵策略方面的图书,如《抗日游击战争的实际知识》《苏联步兵战斗条令》(第二辑)、《近战夜战》《步兵战例选集》《吴子司马法》《六韬三略》《戚继光治兵语录》《射击教练》等;三是为了知识阶层和领导干部的阅读需要,出版了许多哲学、历史、文艺理论方面的图书,如《辩证法唯物论》《唯物史观》《近代世界革命史》《苏联概况》《日本最近政治形势与太平洋大战》《中国民族民主革命运动史教程》《第一次世界大战简史》《鲁迅全集》《马克思主义与文艺》《苏联文艺问题》《高尔基创作选集》《李有才板话》《小二黑结婚》等;四是为了民众的宣传动员工作需要,出版了许多通俗小说、话剧、秧歌剧,如《糠菜夫妻》《官逼民反》《好庄稼》《穷人恨》《白毛女》《一个女人翻身的故事》《刘生海从二流子变成劳动英雄》《女状元郭凡子》等;五是针对边区生产和人民生活的需要,出版了许多实用性的用书,如《自然科学讲话》《怎样种棉花》《怎样养羊》《庄稼汉手册》等。另外,1938—1948年,陕甘宁边区政府从边区实际出发,组织编写了包括冬学、初级小学、中等学校、干部教育、医药卫生、党团员教育、连队战士政治课本等50余种教材。[3]

延安时期,边区成立的各种研究会,如时事问题研究会、八路军抗日战争研究会、中国历史研究会等潜心研究,成绩斐然,编辑出版了系列丛书,主要有《抗战指南丛书》《抗战的中国丛书》《抗战中的中国军事丛书》《中国历史丛书》《抗日战争参考丛书》《抗日战争丛书》《西北丛书》等7种[3]。

3 结语

陕西是中华文明的重要发祥地之一,图书编辑事业源远流长。民国时期陕西的图书出版在当时特殊的历史背景下,涌现了一大批的出版机构、编辑大家以及进步人士,其患难与共,和衷共济,编辑出版了大量具有延续性、时代性、地域性等特点的优秀图书,对当时陕西的教育发展、科技进步、文化建设、医卫改革等方面起到了极其重要的促进作用,尤其是陕甘宁边区的出版业为宣传马列主义、毛泽东思想,宣传中国共产党的路线、方针、政策,进行爱国主义、共产主义、国际主义教育,普及社会科学、自然科学知识,推动抗日战争的胜利,起到了极为重要的作用,成就巨大,意义非凡。

[1] 方光华,梁严冰.抗战前后国民政府的西北建设战略[J].南开学报(哲学社会科学版),2014,(3):44-59.

[2] 胡纯如.西北精神之历史研究[Z]//秦孝仪.中华民国史料丛编:西北问题论丛:第3辑,1943.16.

[3] 陕西省地方志编纂委员会.陕西省志·出版志[M].西安:三秦出版社,1998.

[4] 连若雪.宋子文西北之行[J].民国春秋,1996,(5):41-42.

[5] 荣孟源:中国国民党历次代表大会及中央全会资料(下册)[M].北京:光明日报出版社,1985.556.

[6] 《西北大学大事记》编委会.西北大学大事记[M].西安:西北大学出版社,1999.43.

[7] 陕西省地方志编纂委员会.陕西省志·人口志[M].西安:陕西人民出版社,1986.6.

[8] 章伯锋,庄建平.抗日战争:第五卷(国民政府与大后方经济)[M].成都:四川大学出版社,1997.

[9] 毛礼锐,沈灌群.中国教育通史:第5卷[M].济南:山东教育出版社,1988.294.

[10] 赵亮.抗日战争时期中国西部城市的发展[J].成都大学学报(社科版),2004,(4):42-45.

[11] 张忠.民国时期成都出版业研究[D].成都:四川大学博士学位论文,2007.

[12] 中共中央文件选集:第 11 册[M].北京:中央党校出版社,1991.72 .

[13] 张闻天.张闻天选集[M].北京:人民出版社,1985.293.

[14] 吴永贵.民国出版史[M].福州:福建人民出版社,2011.46.

[15] 张良杰.抗战时期陕甘宁边区“红色出版”研究[D].兰州:兰州大学硕士学位论文,2009.

【责任编辑 马小侠】

Research on Book Publishing Industry of Shaanxi in the Republican Period

CAO Jing

(Press Agency, Weinan Normal University, Weinan 714099, China)

Publishing industry of Shaanxi in the Republican Period developed faster than that of the Qing Dynasty, but it still had no obvious progress. The National Government took significant measures to establish strong material basis for it by reinforcing political and military leadership and strategy, developing agricultural economy, industrial and mineral industry, communication and transportation, and establishing National Northwest United University. Meanwhile, some far-sighted talents provided intellectual basis by doing their utmost to call for spiritual establishment and revival. And it boomed when it was started by the CPC Central Committee and plenty of classics of Marxism-Leninism, Mao Zedong and other CPC leaders were published during the War of Resistance. Under that circumstances, a great variety of books with rich content were published in Shaanxi in the Republican Period.

the Republican of China; northwest construction; Shaanxi; books; editing

G239

A

1009-5128(2016)19-0081-06

2016-06-15

渭南师范学院人文社科项目:民国时期的秦东出版业研究(14SKYB22)

曹静(1979—),女,宁夏海原人,渭南师范学院报刊社编辑。