民族地区碳贫困与碳储量问题研究

——以恩施土家族苗族自治州为例

2016-11-12李俊杰付寿康杨林东

李俊杰,付寿康,杨林东

(中南民族大学经济学院,湖北 武汉 430074)

·中部崛起与湖北发展

民族地区碳贫困与碳储量问题研究

——以恩施土家族苗族自治州为例

李俊杰,付寿康,杨林东

(中南民族大学经济学院,湖北 武汉 430074)

民族地区自然资源比较优势十分明显,“绿树青山就是金山银山”。通过“碳视角”提出“碳贫困”的概念,并以恩施土家族苗族自治州为研究对象,深入论述民族地区碳资源层面“富饶的贫困”现状。基于土壤、森林、农作物等碳储量测算体系,并参照2015年湖北省碳汇交易均价,客观评估了目前恩施州现有碳储总量约为2961.9万吨,价值约8.6亿元。在此基础之上,提出恩施州摆脱“碳贫困”的具体路径,创新民族地区生态补偿新形式,探索基于碳市场的生态补偿机制;借助外力提升内力,创新绿色发展道路。

民族地区;碳贫困;碳储量;恩施州

我国民族地区幅员辽阔,资源丰富,生态良好,作为基础能源和重要原材料的供应地,重要的生态功能区,为我国经济社会发展和维护生态平衡作出了突出贡献。但这些地区在发展中却积累了诸如经济结构单一、失业和贫困人口多、贫困面广度深、接续替代产业发展乏力、生态环境破坏、社会维稳压力较大等深层次矛盾和问题,处于尴尬的“富饶的贫困”。民族地区在资源开发与利用、生态保护中,既排放大量CO2又固定吸收大量CO2,表现出生态环境的脆弱性,经济与社会发展中的落后性。

本文参考“水贫困”的定义提出“碳贫困”,指出“碳贫困”的总体特征。湖北省恩施土家族苗族自治州集少数民族地区、山区和生态功能区于一体,贫困人口多、比重大、程度深,扶贫难度大。通过测算该地区的碳储量,探讨碳贫困的原因,思索摆脱碳贫困的方式,形成关于民族地区贫困问题相对独特的研究视角,开辟民族地区扶贫开发研究的新领域。

一、文献综述与“碳贫困”概念

关于“碳贫困”,目前学界没有明确界定。但是对于“水贫困”的研究已有相对丰富的成果。本文参考“水贫困”的相关定义、研究理论、研究体系、研究模型、实证应用等研究成果界定“碳贫困”。

水贫困起于国外学者的研究。Salameh(2000)将水贫困定义为,某一地区的人口为了家庭生活和食物生产所需水资源的可获得性(丰富程度或者匮乏程度)。[1](p469-473)这一定义主要关注水资源的可得性,没有考虑水资源难以利用的社会原因。Feitelson and Chenoweth(2002)将水贫困定义为一个国家或者地区的人们在任何时候都负担不起可持续清洁水供应的费用的一种状况。[2](p263-281)此定义在确定水贫困的内涵时,将提供清洁水的成本与国家负担该成本的能力两者之间建立起有机联系,从而引导人们将水贫困与生计资本、生计能力联系起来。SullivanandLawrence 2002年发表的水贫困系列论文和研究报告进一步引起国际学术界的广泛关注。Suliivan(2002)将水贫困定义为一个社会没有充足而稳定水供应的状态,[3](p1195)Peter Lawrence(2002)认为,人们之所以会产生水贫困,是因为没法得到水和收入贫困。[4](p1-17)这两种说法凸显了水贫困与水供应、居民收入三者之间的联系。Cullisand0′Regan(2004)认为水贫困即获得水的能力缺乏或者利用水的权利缺乏。[5](p397-412)揭示了水贫困的深层原因,水贫困不仅在于资源短缺,还在于用水者能力不足,也涉及到水的管理。由此,学者对水贫困的认识不断深入,水贫困是多维度的综合,主要表现为水的获得与利用问题。

继国外学者对水贫困的系列探讨,国内学者开展了实证研究。何栋材(2009)为弥补传统水资源评价的不足,引入英国牛津大学地理学院生态水文研究中心(CEH)开发的WPI综合指数方法,测量了张掖市甘州区的水贫困现状。[6]王雪妮、孙志才(2011)认为,我国大部分地区的水贫困与经济贫困存在较高程度的耦合度,水贫困程度越高的地区,其经济贫困程度越高。[7]孙志才(2012)通过构建我国农村水贫困测度评价指标体系,勾画出我国农村地区高水贫困、中水贫困、低水贫困的三种格局。[8]孙志才(2014)指出水资源短缺问题一直是制约农村地区经济可持续发展的重要因素,通过构建农村水贫困灾害风险评价指标体系,研究表明我国从东南到西北农村地区水贫困风险逐步加剧。[9]可以看出,学者对水贫困的研究多运用相关测评体系,方法相对成熟,侧重于水贫困发生的规律与空间变化。

类比学者对“水贫困”的研究,本文认为所谓“碳贫困”:指人类在资源富集区限制开发中,获得碳汇能力缺乏或利用碳汇权力缺乏,造成贫困或者返贫困的现象。生态环境良好的民族地区作为重要的生态功能区,水源涵养区,碳储量丰富,但是资源开发与利用的权利受到限制,经济发展滞后。

二、碳贫困研究背景、表现形式与应用前景

1.碳贫困研究的背景。

2015年12月,《巴黎协定》的成功达成标志着全球气候治理将进入新阶段,向全球传递了绿色低碳转型的积极信号,推动绿色低碳发展成为大势所趋。美国一项新研究显示,如果各国不实施更加有力的气候政策,未来全球贫困人口将比现在更加贫困。根据乐施会《气候变化与贫困——中国案例研究》报告,在中国生态敏感地带的人口中,74%生活在贫困县内,约占贫困县总人口的81%,贫困人口分布与生态环境脆弱区地理空间分布高度一致,而贫困地区正是全球气候变化的高度敏感区和重要影响区。以CO2为代表的温室气体的排放是气候变化的重要直接原因,减少排放量和增加吸收量是控制CO2总量的重要方法,改善贫困地区的气候环境,提升生产生活质量,有利于贫困地区的脱贫致富。

2015年十八届五中全会提出全面建成小康社会新的目标要求,2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。同时,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出,绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。实现“十三五”时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。新要求下如何既摆脱贫困又走绿色发展道路,是值得深思的话题。

2.碳贫困表现形式。

参考《水足迹评价手册》,水足迹是一种衡量用水的指标,不仅包括消费者或者生产者的直接用水,也包括间接用水。[10]根据水足迹产生的背景与条件不同,将水足迹细分为蓝水、绿水和灰水足迹这三种。类比该定义和分类,结合我国民族地区发展的不同特点。本文将碳贫困分为:“绿碳贫困”和“灰碳贫困”。两者的特征都表现为:“富集的贫困”,但是属于两种截然不同的“富集”,都与碳有密切关系,带来的却是同一个结果:贫困。

“绿碳贫困”主要特征:煤炭、石油资源缺乏,森林资源覆盖率高,生态环境良好,森林资源富集,吸收大量以CO2为代表的温室气体,处于生态功能区,禁止砍伐,限制开发,生态保护负担重,经济落后,总量小,人均收入低,良好的生态环境带来的不是富裕而是贫困。

“灰碳贫困”主要特征:以煤炭石油为代表的资源丰富,开采利用不合理,技术水平低,排放大量以CO2为代表的温室气体,造成环境污染,生态破坏,居民生产生活受到严重影响,形成开采——污染——贫困,三者之间的恶性循环,造成居民收入渠道变窄,难以可持续发展,资源的大量开采给广大群众带来的不是富裕而是贫困。

3.碳贫困应用前景。

民族地区大多位于生态环境脆弱地带,多集中在石山区、荒漠区、高寒山区、地方病高发区和沿边地区,远离经济中心,交通不便,区域偏远,自然条件恶劣,总体贫困。生态环境良好的民族地区,在资源有限开发与利用、生态资源的保护与利用、全面建成小康社会中,面对碳贫困,面对巨大的碳储量,如何将这样的碳潜力变成发展的动力,如何缓解碳贫困,将碳储量变资产,利用碳潜力推动发展思路转变,碳贫困视角下民族地区的脱贫致富、发展道路如何走?是思考贫困问题的新视角。

三、碳贫困视角下碳储量的研究区域、研究方法及测算

1.研究区域。

恩施土家族苗族自治州(简称“恩施州”)为云贵高原的东北延伸部分,地貌结构总体呈现以石炭岩组成的高原型山地为主,兼有石炭岩组成的峡谷、溶蚀盆地,砂岩组成的中低宽谷以及山间盆地等多种地貌类型。境内属亚热带山地湿润气候,自然环境随海拔不同垂直差异明显,构成了从南亚热带到寒温带各种动物植物生存的环境、物种极为丰富。

恩施州地处湖北省西南边缘,是湖北省唯一的民族自治州,也是我国14个集中连片特困地区之一武陵山片区的重要组成部分,还是湖北省“一元多层次”战略体系“一红一绿”中的重要层级和四大扶贫攻坚主战场之一。2014年全州生产总值612.01亿元(只占湖北省同期的2.23%),全年地方财政总收入118.63亿元(只有湖北省同期的2.9%),2014年末全州总人口406.29万人,建档立卡少数民族贫困人口92万人(占湖北省同期贫困人口的15.8%),贫困发生率22.6%(同期湖北省贫困发生率为14.7%)。全年农村常住居民人均可支配收入7194元(同期湖北省的为10849元)。城镇常住居民人均可支配收入20245元(同期湖北省的为24852元)。

恩施州是典型的生态环境良好的贫困民族地区。为了保护生态环境,减少碳排放和带动地区脱贫,恩施州积极参加碳交易。2009年,经世界银行牵线,恩施3万沼气用户与荷兰政府签订了6年碳交易协议。期间,完成四次交易,累计减少碳排放217184吨,交易总额达1690.7万元(扣除相关手续费后),协议已于2014年年底终止。当前,碳交易面临着人才缺乏,交易和管理成本高,项目续约难等问题,可持续的碳交易任重道远。

2.研究方法及测算。

近年来,国内学者在陆地碳循环领域做了大量的探索,形成了30多年的森林资料详查数据基础、大气二氧化碳浓度观测数据与遥感数据基础,借助遥感、GIS等高新技术,结合大气反演模型和基于过程分析的生态系统碳循环模型,分析了中国陆地生态系统碳源与碳汇的大小、空间格局,初步探索了土地利用及利用变化对生态系统碳汇功能的影响因素,估算了中国陆地生态系统碳平衡的不确定性。[11]目前,估算陆地碳储量的方法主要是基于地面观测、遥感数据和大气浓度观测数据的大气反演模型和生态系统模型,主要研究我国森林系统的碳储量。同时,针对中国土壤、农田耕地、湿地等生态系统的碳储量测算逐渐成熟。本文基于《恩施州统计年鉴》及相关单位调研数据,通过查阅、搜集相关参数,参考国内外研究成果,从土壤、森林和农作物三个方面对恩施州的碳储量进行初步测算,将抽象的问题具体化。

(1)土壤碳储量测算。

土壤是陆地表层系统参与全球碳循环和影响全球变化的主要碳储库,[12](p232-234)综合比较国内外有关土壤碳储量的测算方法,本文采用土壤类型法估算土壤碳储量。[13](p192-194)赵传冬[14](2011)和庞丙亮[15](2014)都采用了土壤类型法测算土壤碳储量,并总结了相对完善的公式:

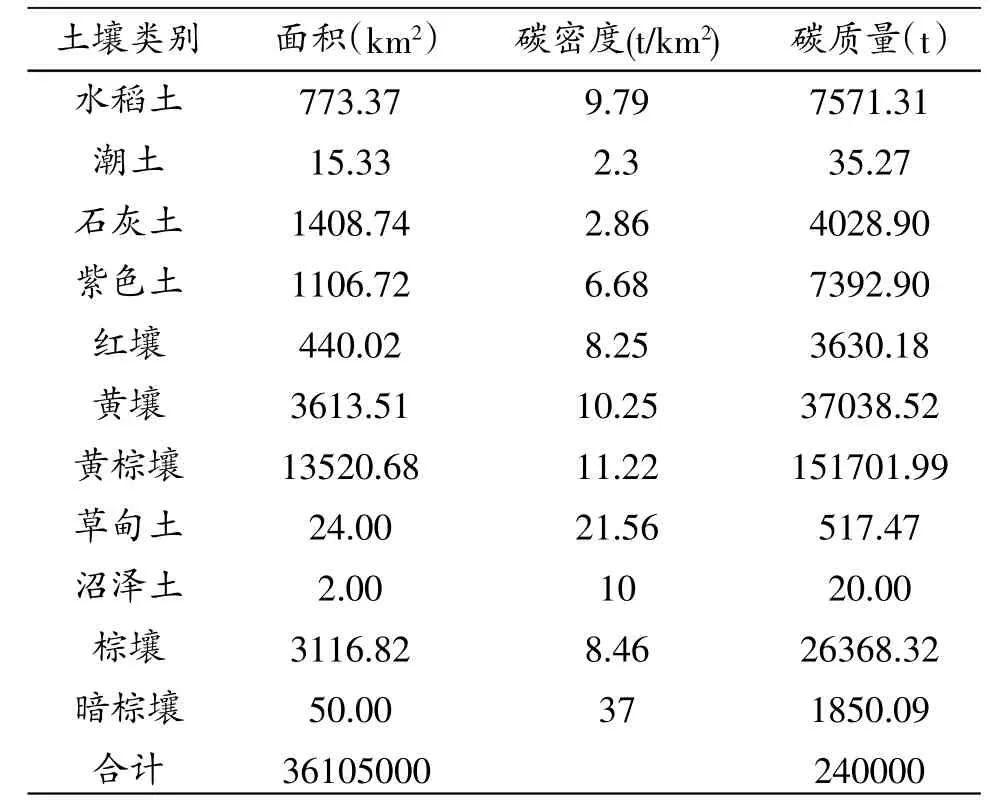

式中,M为恩施州地区土壤碳储量(t);A为研究地区(恩施州)土壤总面积(km2),C为各类景观类型的土壤碳密度(t·km-2),i为景观类型的数量。采用(1)中的公式对恩施州土壤碳储量进行测算,结果见表1。

恩施州土壤碳汇总量为240000吨,其中,面积较大的黄棕壤碳储量最大,为151701.99吨,占总储量的63.2%;黄壤为37038.52吨,占总储量的15.4%。暗棕壤的碳密度最大为37t/km2,其次是草甸土碳密度为21.56t/km2。从表格数据与计算结果看,土壤类别不同其碳密度也不同,不同植被类型覆盖的土壤其固碳能力也不一样。土壤的碳储总量与其面积、碳密度息息相关。针阔混交林下的暗棕壤固碳能力最强。这要求我们一方面既要加大力度保护森林,又要通过森林经营与管护保证植被的多样性,这样才更有利于增强土壤的固碳能力。

表1 恩施州土壤碳密度与碳质量

(2)森林碳储量测算。

恩施州素有“鄂西林海”之称。森林生态系统是地球陆地生物圈的主体,也是陆地表面最大的碳库。森林生态系统的碳汇主要来源于植被产生的碳、储存在枯落物和土壤中的碳。

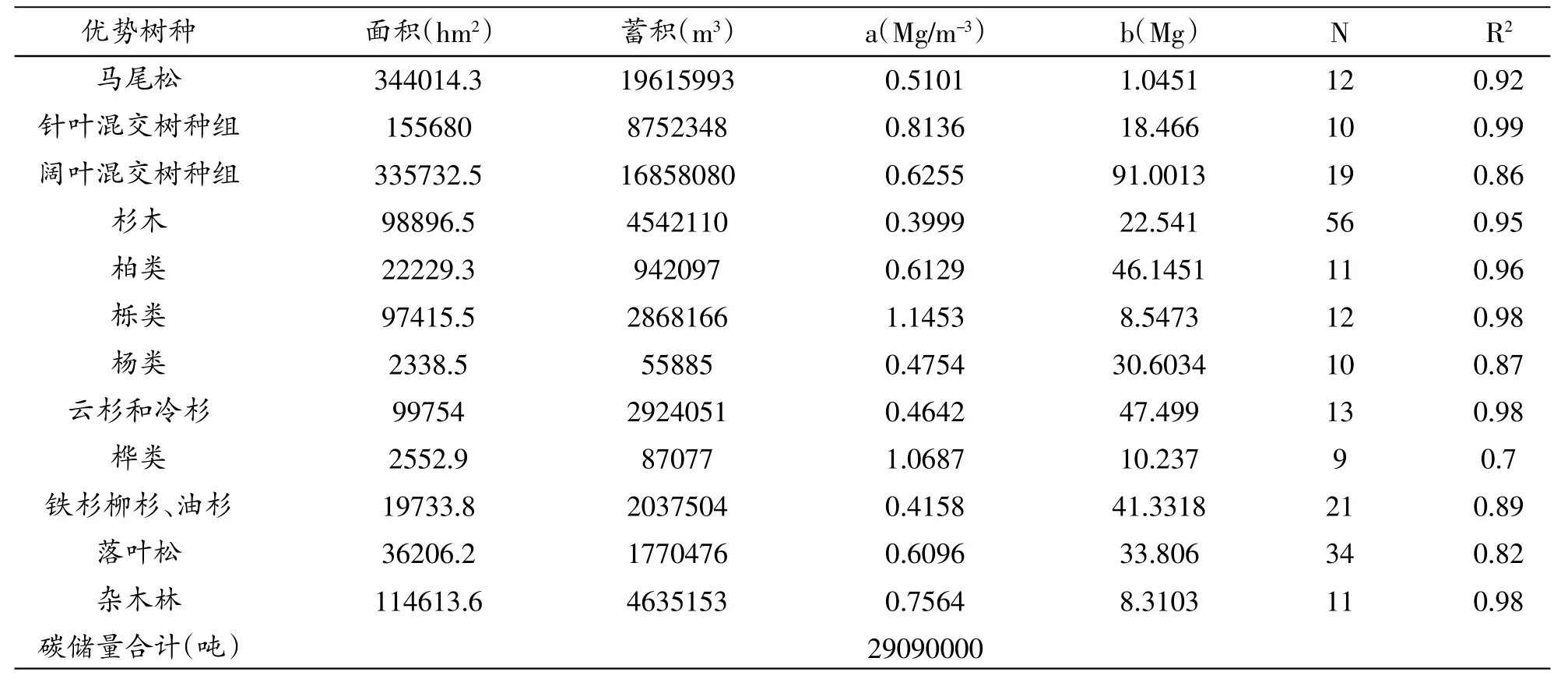

目前森林碳储量估算方法较多,各种方法既具有一定适用性也存在各自的局限性。有鉴于此,结合数据的可获得性,本文采用方精云(2007)提出的方法:国家或区域尺度森林生物量的推算大多使用森林资源清查资料。由该资料来推算森林生物量,首先要建立生物量与木材蓄积量之间的换算关系,即生物量换算因子(Biomass Expansion Factor,BEF)。[16](p2320-2322)研究表明,BEF值随着林龄、立地、林分密度、林分状况不同而异,而林分蓄积量综合反映了这些因素的变化。因此,可以作为BEF的函数,以反映BEF的连续变化,即:

在(2)式中,x为林分蓄积量,a和b为森林类型常数,当蓄积量很大时(成熟林),BEF趋向恒定值a;蓄积量很小时(幼龄林),BEF很大。这一简单的数学关系符合生物的相关生长理论,可以适合于几乎所有的森林类型,并且由该式可以很容易地实现由样地调查向区域推算的尺度转换,从而为推算区域尺度的森林生物量提供简捷的方法。由此,推导出恩施州森林含碳量的总公式如下:

表2 恩施州优势树种碳储量的测算

在(3)式中,k是森林郁密度为20%时,生物量与含碳量之间的比例系数,为恒定值0.5;Y为恩施州生物总量。式中,我国主要森林类型的平均生物量、平均生物量转换因子以及“换算因子连续函数法”及用于计算转换因子的各参数,均参考方精云的研究,恩施州林分类型及优势树种由州林业局提供见表2。由此,可得各树种类型的生物量转换因子,并求其平均数得到BEF值。

从表格数据和结果看恩施州森林树种丰富多样,其中马尾松和阔叶混交树种占主要地位,这与恩施州地形复杂,海拔高差大,地貌多样,土壤资源丰富,气候多样的特征相一致。恩施州在丰富的天然植被基础上,仍积极开展人工造林。在人工造林树种选择中,马尾松具有环境适应能力强,生长快,经济价值高等特点而被广泛种植,这有利于保持水土,吸收更多的CO2,还可以帮助贫困林农拓展增收渠道。恩施州森林覆盖率高,面积大,成就了数量较大的碳储量,这与恩施“生态立州”的绿色发展理念分不开。

(3)农作物碳储量测算。

农业是国民经济的基础,也是所有行业中唯一能够通过措施实现减源增汇的产业。农作物既是碳源又是碳汇,一方面,作物的呼吸作用增加碳排放;另一方面,通过光合作用作物吸收并固定碳。农作物多为一年生植物,具有固碳周期短、蓄积量大的特点,对CO2的吸收被认为是最经济、实惠、安全有效的固碳过程。

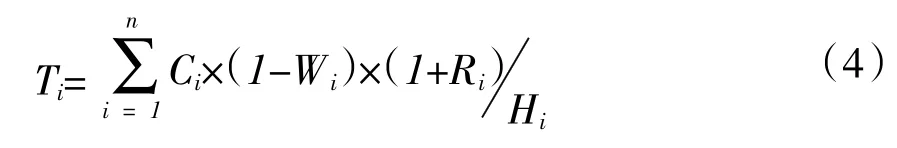

农业生态系统固碳量的多少受农作物的种类、播种面积及气候等的影响,碳循环过程较为复杂涉及到其子系统之间各种形式的物质循环和迁移。根据研究区农作物生长特点,将农田系统碳过程进行简化,对农作物碳蓄积量的计算,建立农田生态系统碳汇的估算模型来计算农作物全生育期对碳的吸收量。主要依据农作物产量数据经济系数和含碳率等。目前学术界有公认的农作物碳汇测算公式,采用将植被量转化为碳含量的方式进行测算:

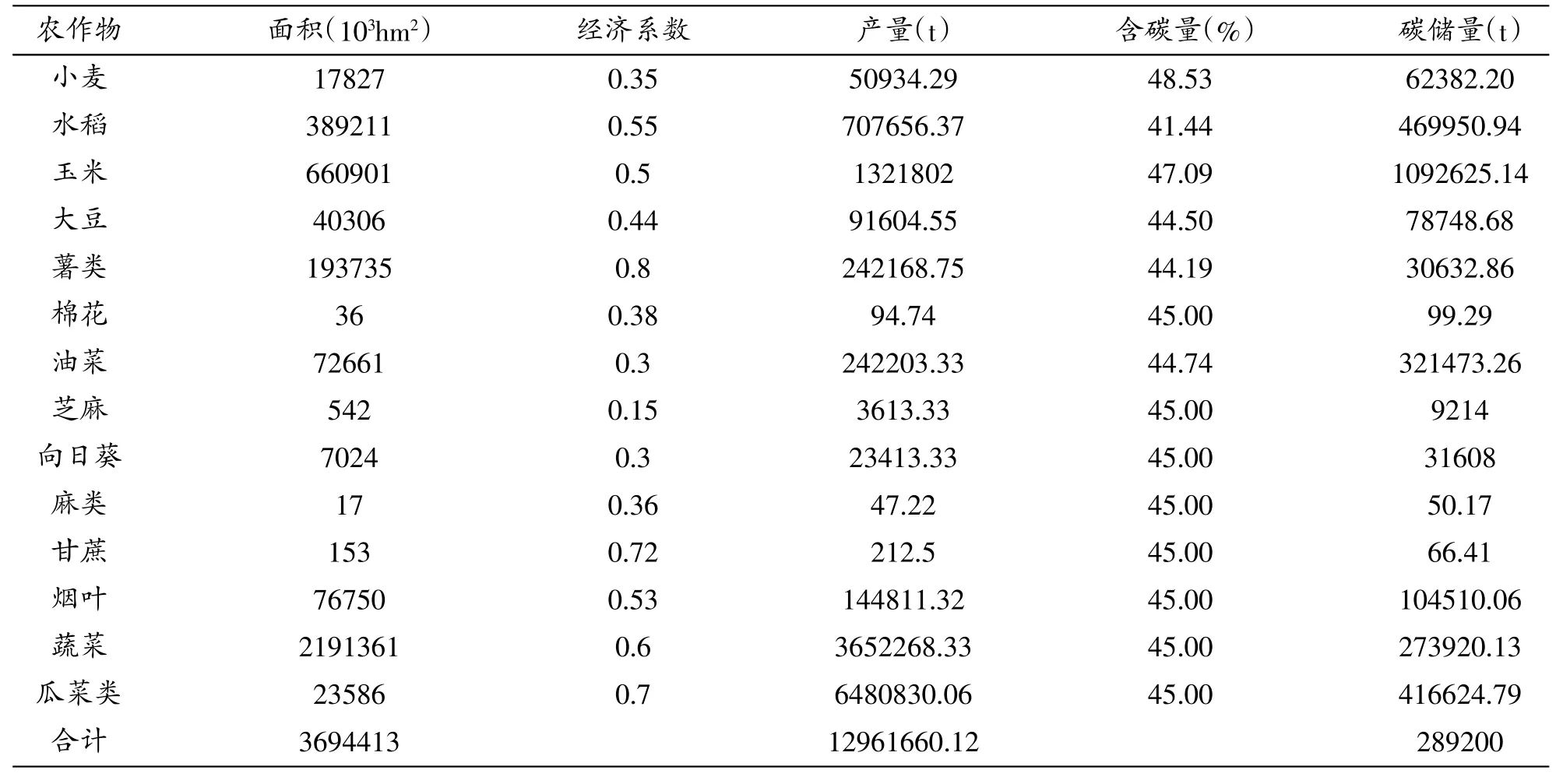

式中,Ti为i类农作物的总碳量,Ci为i类农作物的含碳量,Wi为i类农作物的含水量,Ri为i类根冠比,Yi为i类农作物的经济产量,Hi为i类农作物的经济系数。通过对各类农作物根冠比、含碳量、水分系数和经济系数的统计,按照公式(4)进行代入,计算结果见表3。

从表格数据与结果看,恩施州蔬菜和玉米的种植面积大,高山蔬菜的种植有利于就地转化恩施州剩余农村劳动力,增加贫困农户的收入。蔬菜一年多生,固碳周期短,有利于吸收CO2。玉米在恩施州被广泛种植也是主要的粮食作物,具有较好的固碳能力。小麦含碳量最高其次是玉米。虽然小麦的含碳量最高,但是地处武陵山区的恩施州耕地多为坡地、山地,土地“细碎化”并不适合小麦的广泛种植,玉米的种植则可以克服这方面的弱点,而且玉米的碳储量最大,含碳量,经济系数相对较高,因此,在提升农作物固碳能力方面应鼓励农民种植玉米,提升蔬菜种植的精细化水平。

表3 恩施州农作物面积、经济系数、产量与碳储量

四、恩施州碳储量总价值估算以及摆脱碳贫困的建议

1.恩施州碳储量总价值。

通过测算,恩施州土壤碳储量为240000吨,森林碳储量为29090000吨和农作物碳储量为289200吨。由此可知,恩施州碳储总量为29619000吨。碳储量总价值=碳储总量×单价。从笔者2015年7月在湖北省碳排放权交易中心调研的情况看,2015年4月到6月,除湖北省以外其他试点地区碳汇交易价格波动较大,但是总体趋势是向湖北省的碳汇交易价格靠拢。因此,以湖北省碳汇交易价格作为参考单价(29元/吨),测算恩施州碳储量总价值约为8.6亿元。

本文对恩施州的碳储量进行了初步估算,表明该地区客观存在着较大的碳储量,由于处在生态功能区以及国家发展政策的原因,碳储资源几乎没有开发与利用。2014年中央财政下达恩施州退耕还林、天然林资源保护、森林生态效益补偿和国有贫困林场扶贫四项资金总计35390万元。恩施州利川市在2002至2012年的退耕还林工程中全市累计投入中央财政资金34139万元。无论是恩施州还是利川市投入的中央财政资金,相较于恩施州85895.1万元的碳储量总价值,在退耕还林等方面转移支付的投入仍然较少。

2.恩施州摆脱碳贫困的建议。

碳贫困视角下生态环境良好的民族地区如何缓解绿碳贫困,如何将碳潜力变成发展的动力,如何将碳潜力变成资产,如何将碳潜力变成绿色发展的好政策,如何在绿色发展道路中脱贫致富,同步建成小康社会。是以政府主导还是通过市场化运作,目前还是以政府主导的退耕还林、财政转移支付和生态补偿为主。毫无疑问,未来要发挥市场在生态补偿和民族地区摆脱碳贫困中的主导作用。

(1)创新民族地区生态补偿新形式,探索基于碳市场的生态补偿机制。

我国力争2017年全面启动全国碳排放权交易市场。目前恩施还没有碳交易平台,碳交易制度没有建立,只有小量的户用沼气CDM项目,小规模造林与再造林的碳交易,在推动碳交易、缓解碳贫困方面明显缺少政策与制度的保障,缺乏实务操作经验。因此,在政府扶持下,发挥市场配置资源的决定性作用,积极融入碳交易市场,借助碳交易市场平台,推动天然林和再造林为代表的碳交易,拓展生态补偿形式,引入生态补偿的市场机制,提升生态补偿标准,建立长效机制,为生态环境保护,森林管护,再造林,拓展资金来源渠道,获得更多的资金支持。让碳汇资源丰富情况下的绿碳贫困不再发生。让提供大量碳汇的民族地区缓解和摆脱碳贫困,就是要让碳潜力变现,享有利用碳汇的权利,实现生态效益与经济效益的统一。

(2)借助外力提升内力,创新绿色发展道路。

基于前文对恩施州碳储量的研究,为进一步提升碳潜力。恩施州要改造传统农业,大力发展设施农业,推广种植高山蔬菜,带动农民就业,促进农民增收;提升天然林经营水平,合理规划与再造林,提升森林覆盖率,注重维持森林生物多样性,特别要加强天然林的管护与经营,深化林权制度改革,变林农为护林员;优化农作物种植品种,鼓励种植玉米,提高作物秸秆还田率以增加土壤肥力,选用优质玉米品种,提升玉米的种植技术,增加农民的粮食产量和收益;引入更多的市场主体参与恩施州小流域生态综合治理,大力推广与使用以小水电为代表的清洁能源,保持水土,改善生态环境,提升环境质量。

五、结论

恩施州一直以“生态立州”为基本发展战略,青山绿水就是财富。同时存在着生态环境脆弱和人民生活贫困这两个主要问题。恩施州在生态环境保护中投入了大量的人财物,牺牲眼前经济发展机会,才成就了今天良好的生态环境,不仅在保持水土,维护生态平衡中发挥了巨大的作用,还吸收了大量以CO2为代表的温室气体,其内部蕴藏着巨大的碳汇潜力,但是这种潜力并没有转化为脱贫的动力,表现为碳汇资源富足的绿碳贫困。

民族地区是我国重要的水源涵养地带,生态地位非常重要。碳贫困是一个新的研究领域,摆脱贫困的关键很大程度上是发展道路的选择问题。既不能走先开发后治理的老路,也不能走守着绿水青山苦熬的穷路。发展的过程,基本上是自由市场取代传统设置对人、对资源、对经济活动的束缚、限制、干预。民族地区选择了绿色发展道路,面对数量巨大的碳潜力,由于区域功能定位,政策与制度不健全等原因,大量投入却限制开发,利用碳潜力的权利缺乏,碳潜力难以挖掘。这是造成该地区碳贫困的重要原因。

全面建成小康社会关键在民族地区,在2017年启动全国碳交易市场的顶层设计下,碳贫困和碳潜力是一个新的研究领域,本文参照类似研究,做出了初步的探索,以后对于碳贫困定义,特征需要进一步研究,虽然对于碳储量的测算已有一定的历史与方法,各方法都有优缺点。不同地域的碳储量类别不同,找到适合不同区域不同类别碳储量的测算方式,值得深入研究。再者,对于生态环境破坏严重地区,灰碳贫困情况下如何摆脱贫困也值得研究。

[1]Salameh,E.Redefining the water poverty index.Water International,2000,25,(3).

[2]Feitelson,E.Chenoweth,J.Waterpoverty:towards a meaningful indicator.Water Policy,2002,4,(3).

[3]Sullivan,C.Calculating a water poverty index. World Development.2002,30,(7).

[4]Lawrence,P.,Meigh,J.,Sullivan,C.The Water Poverty Index:an International Comparison.Keele E-conomics Research Papers KERP Centre for Economic Research,Keele University,revised March,2003.

[5]Cullis J,0′Regan D.Targeting the water-poor throughwaterpovertymapping.WaterPoliey. 2004,6,(5).

[6]何栋材.水贫困理论及其在内陆河流域的应用——以张掖市甘州区为例[D].西北师范大学博士论文,2009.

[7]王雪妮,孙志才,邹玮.中国水贫困与经济贫困空间耦合关系研究[J].中国软科学,2011,(12).

[8]孙志才,汤玮佳,邹玮.中国农村水贫困测度及空间格局机理[J].地理研究,2012,(8).

[9]孙志才,董璐,郑德凤.中国农村水贫困风险评价、障碍因子及阻力类型分析[J].资源科学,2014,(5).

[10][荷]胡克斯特拉(Hoekstra,A.Y.),等.水足迹评价手册[M].刘俊国,译.北京:科学出版社,2012.

[11]徐冰,郭兆迪,朴世龙,方精云.2000~2050年中国森林生物量碳库:基于生物量密度与林龄关系的预测[J].中国科学:生命科学,2010,(7).

[12]Schlesinger W H.Evidence from chronosequence studies for a low carbon-storage potential of soils.Nature,1990,348,(6298).

[13]Eswaran H,Vanden Berg E,Reich P.Organic carbon insoils of the world.Soil Science Society of America journal.1993.

[14]赵传冬,刘国栋,杨柯,等.黑龙江省扎龙湿地及其周边地区土壤碳储量估算与1986年以来的变化趋势研究[J].地学前缘,2011,(6).

[15]庞丙亮,崔丽娟,等.扎龙湿地生态系统固碳服务价值评价[J].生态学杂志,2014,(8).

[16]JingyunFangetal.ChangesinForest Biomass Carbon Storage in China Between 1949 and 1998.Science.2001,292,(6).

责任编辑 周刚

F323.2

A

1003-8477(2016)10-0046-06

李俊杰(1971—),男,中南民族大学副校长,教授,博导;付寿康(1986—),男,中南民族大学经济学院博士研究生;杨林东(1991—),男,中南民族大学经济学院硕士研究生。

国家社会科学基金项目“民族地区集中连片特困问题跨学科研究”(13BMz051)。