药食两用性药(食)物性效与病症宜忌探析

2016-11-11严姝霞陈仁寿徐桂华傅雨晨张薛晴

严姝霞,陈仁寿,徐桂华,傅雨晨,张薛晴

药食两用性药(食)物性效与病症宜忌探析

严姝霞,陈仁寿,徐桂华,傅雨晨,张薛晴

[目的]探讨药食两用性药(食)物的性效与病症宜忌等方面的作用特点与规律。[方法]以2014年国家卫生和计划生育委员会公布的《按照传统既是食品又是中药材物质目录管理办法》中药食同源物品为对象,以《中华本草》为依据,采用Excel软件建立数据库,对药食两用性药(食)物四气、五味、归经、毒性、功效、适宜病症及使用注意等方面进行归纳、整理和分析。[结果]100味药食两用性药(食)物中,在四气方面,温性和平性的较多,其次是寒性;在五味方面,甘味的最多,其次是辛味、苦味;在归经方面,脾经、胃经、肺经、肝经较多;在毒性方面,有毒性的共计有6味,以有小毒居多;在功效方面,以清热、祛湿、止痛、和胃等最常见;在适宜病症方面,多用于泄泻、呕吐、咳嗽、脘腹痛、痈等。[结论]药食两用性药(食)物的性能与药物、食物相比具有差异性,在功效及病症宜忌方面与脾胃脏腑及其相关病症最为相关。

药食两用;食物;药物;性效;禁忌

中医药学自古以来就有“药食同源”之说,在长期的生产和生活实践中逐渐把一些天然物产区分为食物、药物与毒物[1]。正如孙思邈所说:“用之充饥则谓之食,以其疗病则谓之药”,很多食物发挥着可食可药、即药食两用的作用。本研究拟从药(食)物的四气、五味、归经、毒性、功效、适宜病证及使用注意等方面对药食两用性药(食)物进行分析,探讨药食两用性药(食)物的作用特点与规律,以期为更好地选择和使用药食两用性药(食)物提供参考和依据。

1 资料与方法

1.1一般资料以国家卫生和计划生育委员会办公厅颁布的《按照传统既是食品又是中药材物质目录管理办法》(国卫办食品函〔2014〕975号)中提出的101种药食两用性药(食)物为对象,探讨药食两用性药(食)物的作用特点与规律。

1.2方法将101种药食两用性药(食)物的四气、五味、归经、毒性、功效、适宜病症以及使用注意的内容,采用Excel录入数据库进行文献条目的整理、归纳和统计分析。101种药食两用性药(食)物的四气、五味、归经、功效、适宜病症以及使用注意的确定,均以《中华本草》(上海科学技术出版社,1999年版)为依据;极个别食物如粉葛等,在《中华本草》中未记载的,以《中药大辞典(第2版)》(上海科学技术出版社,2006年版)、《中国药典》(中国医药科技出版社,2015年版)为依据。因《中华本草》等未将杏仁分为甜杏仁、苦杏仁2味;枣中只记载了大枣,未记载有黑枣;姜有生姜、干姜2味;紫苏虽有苏叶、苏梗的不同,但食用以苏叶为主;酸枣与酸枣仁,只记载了酸枣仁;山银花与金银花未区分;松花粉未区分马尾松、油松及同属数种植物的不同,故共计有100味药食两用性药(食)物。

2 结果

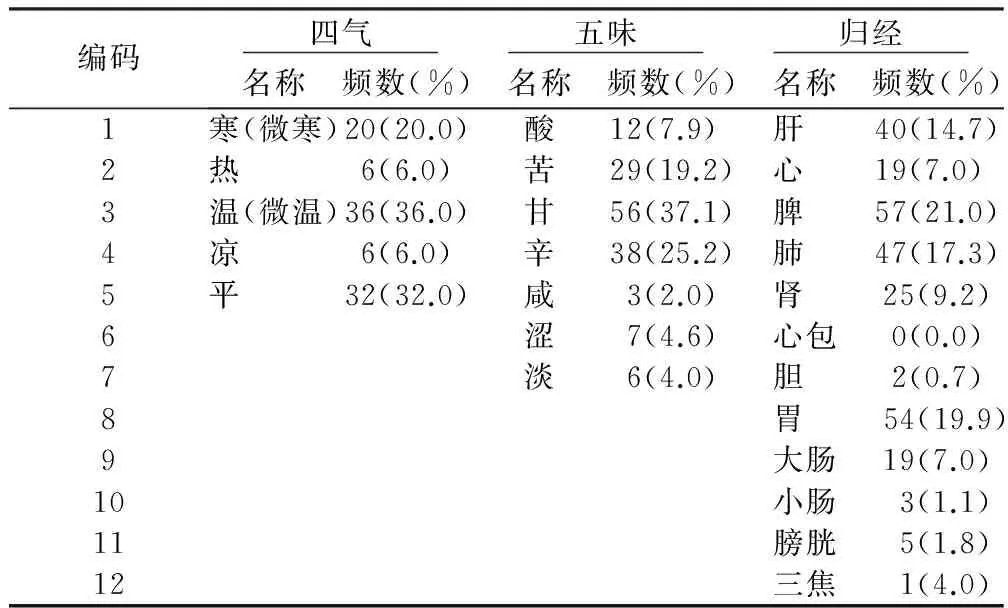

2.1药食两用性药(食)物的四气、五味和归经统计①四气统计:四气,又称为四性,除寒、热、温、凉以外,还有寒热偏性不明显的平性[2]。在统计中,将微寒(8味)、微温(7味)分别归于寒性、温性药食两用性药(食)物中,结果发现:在100味药食两用性药(食)物中,温性、平性的药(食)物较多,寒性的药(食)物次之,热性、凉性的药(食)物较少。②五味统计:五味,是指酸、苦、甘、辛、咸5种味道,既是药(食)物作用规律的高度概括,又是部分药(食)物真实滋味的具体表示[3]。除酸、苦、甘、辛、咸以外,还有淡和涩味。虽然传统上,淡附于甘,涩附于酸,但由于淡、涩味均具有自身的作用特点,故分开统计,结果发现:在100味药食两用性药(食)物中,记载味的总频次为151次,其中,甘味的较多,辛味、苦味次之,酸味、咸味、涩味、淡味较少。③归经统计:归经是指药(食)物对于人体某些脏腑经络能产生明显的作用,而对其他脏腑经络的作用较小或没有作用,体现了药(食)物对人体脏腑经络的选择性[4]。在100味药食两用性药(食)物中,记载归经的总频次为272次,其中,归脾、胃、肺、肝经的较多,归心、肾、大肠经的次之,归胆、膀胱、小肠、三焦的较少,归心包经的没有。具体见表1。

表1 药食两用性药(食)物四气、五味、归经、毒性情况

2.2药食两用性药(食)物的毒性统计药(食)的毒性有不同的概念,一是认为毒即是药,二是认为毒即偏性,三是指中毒,即使用后可能出现的不良反应和中毒症状[5]。本研究中所论之毒性,主要是指第三种。在100味药食两用性药(食)物中,记载有毒性的药(食)物共计有6味,分别是白果、苦杏仁、花椒、桃仁、黄芥子和蝮蛇。在毒性程度方面,除蝮蛇记载为有毒以外,其余均是有小毒。

2.3药食两用性药(食)物的功效统计关于药食两用性药(食)物的功效,由于文献条目记载的内容比较繁杂,故在归类统计上,均以“中国中医药学主题词表”(中国中医科学院中医药信息研究所,2015年网络版)中的相关主题词加以规范,经过统计、整理发现,排名前10位的功效和频数分别是:清热(25)、祛湿(18)、止痛(15)、和胃(14)、温中(13)、通便(13)、化痰(12)、理气(11)、补气(11)、利水(11)。此外,如消食、活血、润肺等功效亦相对较多。

2.4药食两用性药(食)物的适宜病症统计在药食两用性药(食)物的适宜病症方面,病名、症状名参考“中国中医药学主题词表”加以规范,经过统计、整理发现:排名前10位的适宜病症及频数依次是:泄泻(36)、呕吐(33)、咳嗽(31)、脘腹痛(31)、痈(29)、痢疾(23)、痹证(13)、遗精(13)、带下(12)、便秘(12),其余的如喘证、痞满、淋证、水肿、心悸、感冒、头痛等亦相对较多,频数均在10或10以上。

2.5药食两用性药(食)物的使用注意及禁忌统计在100味药食两用性药(食)物中,记载有使用注意及禁忌的共有88味。通过对88味记载有使用注意及禁忌的文献条目的整理、归纳发现:在注意及禁忌的程度上,主要分为禁服、慎服两类,且记载的条目数大致相当,分别是35处和42处,另有少量条目记载的是忌服。在证候类别上,以阴虚及阴虚内热、阴虚火旺的最多,共计有27处,脾虚及脾胃虚弱、脾胃虚寒的次之,共计有22处,另有胃热、痰湿、气滞等,频数均较少;在病症方面,出现最多的是便溏、泄泻及大便不实等,共计有10处,另有发热、咳嗽、小便短赤、大便燥结、疮疡等少量文献条目的记载。在使用的特定人群方面,尤以孕妇禁忌的最多,共计有11处。另有个别条文,如麦芽的使用注意方面,提到了哺乳期妇女禁服。在使用量的方面,乌梅、白扁豆、牡蛎等条文中均提到了不宜多食、久食。在使用方法方面,相关的记载非常少,只有极个别条目,如香薷,提到了“内服宜凉饮,热饮易致呕吐”等关于服药(食)温度方面的记载。

3 讨论

3.1关于药食两用性药(食)物性能的探讨药(食)物的性能,又称为药(食)性,主要包括四气、五味、归经、毒性等,是药(食)物基本性质和特征的高度概括,又称为药(食)物的偏性[6]。偏性是药(食)物个性特征的反映,也反映了药(食)物之间在性、味、归经等药(食)性内容的单一或复合性的差异,是药(食)物作用及作用专长的内在根据[7]。据理论推测:药食两用性药(食)物偏性的大小,应介于药物与食物之间。经研究发现:药食两用性药(食)物,其药(食)性既有别于药物,又有别于食物的整体特征。对《中华本草》中8 356味中药药性的统计发现:平性、苦味、归肝经、有毒分别在四气、五味、归经、毒性等性能方面占有的频数最多[2]。在常用食物中,平性、甘味食物居多[4],而对归经、毒性等方面的内容尚缺乏明确的统计。而药食两用性药(食)物中,又以温性、甘味、归脾经和胃经的食物占有的频数最多。在毒性方面,有毒的药食两用性药(食)物的比例明显小于药物,且毒性远不及与药物。俗话说,良药苦口,显然,在老百姓长期的用药经验中,不难发现:苦味的药物占有最大的比例,而对药食两用性药(食)物而言,以甘味居多,不仅更加符合老百姓长期的饮食习惯,同时也提高了养生、治疗、护理的依从性和治疗效果。需要引起注意的是,由于温性的药(食)物在所有的药(食)中占有的比例最大,故在使用的时候,尤其要注意遵循“寒者热之、热者寒之”的治疗原则,辨证施药(食),阴虚型和湿热型体质的人群更应注意。

3.2关于药食两用性药(食)物功效及病症宜忌的探讨在对药食两用性药(食)物的功效和病症宜忌的统计中,不难发现:三者均聚焦于脾胃,这与药食两用性食物在药性上主要归脾、胃经(占归经总比例的近41%)不谋而合。在功效方面,“脾喜燥而恶湿、脾为生痰之源”“温中、和胃、祛湿、化痰”等功效均体现了与脾、胃脏腑的直接相关性,此外,清热、止痛、通便、补气等亦是脾胃系病症的常用治法。在主治病症方面,排名前10位的呕吐、泄泻、脘腹痛、痢疾、便秘等均属于常见的脾胃系病症,占有总数的一半。此外,在使用注意及禁忌方面,提及最多的,亦是便溏、泄泻及大便不实者禁用或慎用。从脏腑而言,脾胃为后天之本,气血生化之源,在疾病预防、养生、治疗、康复等方面起着至关重要的作用。“民以食为天”,药食两用性药(食)物的可食可药的特点,不仅能够充饥、饱腹,更重要的是为饮食养生、饮食治疗提供了更为广阔的空间。由此可见,在药食两用性药(食)物中,以调理脾胃为主,对脾胃系病症最为适宜。

4 小结及展望

药食两用性药(食)物的性能与药物、食物相比,具有差异性;在功效及病症宜忌方面,与脾胃脏腑及其相关病症最为相关。由此可见,进一步深入研究和探讨药食两用性药(食)物的作用特点及规律,对于正确指导药食两用性药(食)物的选择和利用具有十分重要的意义。目前,基于“性-味-归经-功效”为主线的中药性效关系研究已成为中药药性理论研究的热点[8],该方法同样适用于药食两用性药(食)物以及食物,并值得进一步探讨和研究。

[1]杨守和.药食同源话食疗[J].绿色中国,2006(6):6.

[2]杨雪梅,林端宜,赖新梅,等.《中华本草》药性数据中的四气规律[J].中国中药杂志,2013,38(9):1438-1441.

[3]李卫民,邓中甲.试论中药五味理论[J].时珍国医国药,2008,19(2):489-490.

[4]徐桂华,于睿.中医食疗学[M].北京:人民卫生出版社,2014:10.

[5]陈仁寿,周轶群.中药毒性相对性及可变性探析[J].中国中医基础医学杂志,2012,18(11):1257-1259.

[6]王抒,于婷.中药性能解析[J].中国中医基础医学杂志,2009,15(12):953.

[7]崔瑛,常章富,刘菊.中药“偏性”初探[J].中国中药杂志,2009,34(6):774-775.

[8]顾浩,王耘,肖斌,等.中药功效-药性组合关联关系研究[J].时珍国医国药,2011,22(7):1568-1571.

(本文编辑崔晓芳)

Probe into effect of medicine and food dual-use drugs (food) and its adaption and taboo

Yan Shuxia,Chen Renshou,Xu Guihua,et al

(Nanjing University of Traditional Chinese Medicine,Jiangsu 210023 China)

江苏省高校优势学科建设工程项目南京中医药大学护理学一级学科开放基金资助项目,编号:YSHL0101-03;江苏省高校“青蓝工程”优秀科技创新团队资助项目,编号:苏教师[2012]16号。

严姝霞,讲师,博士研究生在读,单位:210023,南京中医药大学;陈仁寿(通讯作者)、徐桂华、傅雨晨、张薛晴单位:210023,南京中医药大学。

R248

Adoi:10.3969/j.issn.1009-6493.2016.30.022

1009-6493(2016)10C-3790-03

2016-06-21;

2016-10-10)

引用信息严姝霞,陈仁寿,徐桂华,等.药食两用性药(食)物性效与病症宜忌探析[J].护理研究,2016,30(10C):3790-3792.