《弟子规》亲教内蕴对留守儿童家庭教育的启示

2016-11-09张悦红

张悦红

(天水师范学院 教师教育学院,甘肃 天水 741001)

《弟子规》亲教内蕴对留守儿童家庭教育的启示

张悦红

(天水师范学院 教师教育学院,甘肃 天水 741001)

《弟子规》在被当作传递中华优秀传统文化的经典读物、培养儿童良好品行的启蒙教材的同时,也被有些学者抨之为“伪经典”、“伪国学”。《弟子规》中包含的安全教育、规则教育、亲情教育有可取之处。其中所蕴含的“亲教”思想,体现了父母在家庭教育中的主导地位,对当下留守儿童缺失父母抚养教育的现状有着一定的启示意义。我国传统中华文化及当前社会主义核心价值观中均十分注重“家教”、“家风”,为人父母者理应将子女的健康快乐作为家庭建设的重要指标之一,为社会、国家与民族培养合格的建设者和接班人。

《弟子规》;亲教;留守儿童;家庭教育

为应对独生子女家庭教育失误、应试教育沉疴固疾、道德滑坡等社会不良现象,在当今注重国学、倡导回归传统优秀文化的形势下,《弟子规》因其中呈现的儒家思想、行为守则与举止规范,倍受教育界的推崇,成为许多中小学、幼儿园、“国学馆”的德育必选教材,甚至在公司管理、[1-2]犯人改造[3-4]中都有应用。因此许多人认为,《弟子规》是经典国学,对传承文化、教养人心、培育后代有着至关重要的作用。那么《弟子规》究竟是怎样一部作品?对留守儿童教育,有何价值可取?

一、《弟子规》简介

自清朝康熙年间秀才李毓秀采用《论语》中“弟子,入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文”的文义而作《训蒙文》,后经清朝乾隆辛卯科副榜贾存仁修订改编更名为《弟子规》之后,《弟子规》即作为开启童蒙的教材之一,三百余年来或被直接应用(如清庭学馆、私塾中的读本),或被改编糅汇(如民国初年的国语教科书),用作童蒙教材。

建国后因政治运动及“文化革命”,《弟子规》等封建学说典章,被当作“四旧”破掉了,当作“历史的垃圾”扔掉了。改革开放以来,国民为扭转道德滑坡、“西风东渐”带来的不良价值观影响、“逐富不仁”违法乱纪等社会现象,重新认识到传统文化的育人价值,在日渐兴盛的“国学馆”中,在众多的中小学幼儿园内,《弟子规》的诵读声又朗朗响起。

不过学界也有人认为《弟子规》是“伪儒学”、“伪经典”。如王希贤认为《弟子规》是伪国学、伪经典,[5]认为《弟子规》文字粗糙,语病连篇;束缚个性、埋没人的创造力;背仁致妄,不懂装懂;闭目塞听,固步自封等固疾。王希贤指出《弟子规》中所倡导的规则礼仪,不符合中国自春秋至清朝的中国人文精神;剖析遣词用语,指出《弟子规》中语病达二百多处;辨别《弟子规》所倡导的学习方法是僵化教条的、学习内容是“焚书坑儒”式的;究其根本,《弟子规》是清朝康熙年间李毓秀,在清庭打着弘扬中华文化的旗号而行残酷封建统治之实的历史环境中的阿谀谄媚之作,也是一个举仕无门的秀才的拙劣之作。故而判定其为“伪文化、伪国学。”

王立华认为《弟子规》不适用于儿童教育:[6]从儿童心理学的角度来讲,《弟子规》的语言形式属文言文,儿童很难接受。让幼儿读《弟子规》之类的所谓经典,属于典型的“超前教育”。从中国优秀文化传承与创新的角度来讲,《弟子规》中多处内容体现了封建奴化思想,不利于幼儿独立意识和创造能力的培养。从教育方法来讲,死记硬背的方式不适合幼儿的心理特点和学习方式。从《弟子规》核心价值观来看,它所宣扬的是成人本位、长者本位的价值观,与现代教育倡导的以儿童为中心、以儿童为本位的儿童观和教育观背道而驰。他认为,这样一部脱离现实、落后陈腐的作品,用来对儿童进行道德教育启蒙,培养不出能够具备我国传统道德的国民。

在笔者看来,《弟子规》中所包含的安全教育、规则教育和手足亲情教育的内容,蕴含着“亲教”的意蕴,对当前家庭教育有一定的借鉴学习之处。

二、《弟子规》中的“亲教”内蕴

(一)“亲教”概念界定与缘起

所谓“亲教”,意为父母双亲对子女的教育。乃笔者借用当下“早教”之谓“早期教育”、“幼教”之谓“幼儿教育”、“家教”意为“家庭教师”的惯称,并参考意指父母双亲与子女的“亲子”而创拟的新词。以期强调父母对于子女教育的重要作用。同时借鉴“亲力亲为”、“事必躬亲”等词,“亲教”还有一层含义:即父母亲自教育自己的子女。

强调“亲教”,源于当前留守儿童现象凸显,留守儿童问题频发的迫切现实。第六次人口普查的数据显示,全国农村留守儿童已达6102.55万,占全国儿童的21.88%.与非留守儿童相比,留守儿童在生活上更易发生负性生活事件,而得到的社会支持较少。[14]同时,留守儿童存在归属感缺失、安全感缺失、自尊心缺失、学习欲望缺失等问题。[15]而解决留守儿童问题,最有效也最简便的方式,就是父母陪伴教养子女。也就是本文所提倡的“亲教”。

创设“亲教”一词,也是为了与“家庭教育”的简称“家教”进行区别。家庭教育的原意本为:在家庭生活中,由家长,即由家庭里的长者(其中主要是父母)对其子女及其他年幼者实施的教育和影响(这是狭义的家庭教育。广义的家庭教育,应是家庭成员之间相互实施的一种教育。在家庭里,不论是父母对子女,子女对父母,还是长者对幼者,幼者对长者,一切有目的、有意识施加的影响,都是家庭教育。[16]但在现实中作为“家庭教育”简称的“家教”含义已经发生了转换:地点仍是在家庭里,对象仍然是子女,但施教者并非父母或家中长者,而是专门聘请的“教师”,教育活动主要是开展学科辅导。由此衍生出“搞家教”、“做/当家教”、“聘家教”等词。其中前者是指在家里进行学科辅导(可能是在学生家里,也可能是在老师家里),后二者指的是做“家庭教师”。

可见当下的“家庭教育”也好,“家教”也好,已经存在着教育主体转移、教育内容窄化、教育目的功利化的问题。为使父母回归家庭教育的主体本位,使家庭教育恢复原貌,笔者提议用“亲教”来指称:父母在家庭中亲自抚养教育子女。

(二)《弟子规》中的“亲教”文字与内容

弟子,原意为“子弟”,即儿子与弟弟。古代中国只有男性才算是传家立业之人,才可以接受教育,继而弟子一词有了“门徒、学子、求学之人”之意。

1.“亲教”文字

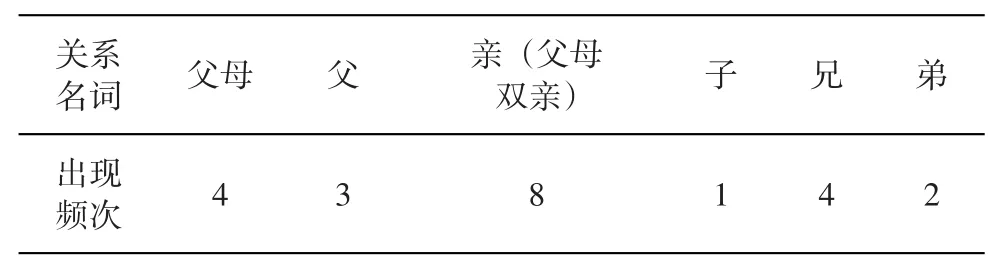

从《弟子规》中“入出孝,出则悌”一章看,《弟子规》确实为“子弟”立规,是父母在家庭中对“子弟”进行的教导规范。表1统计了该章中出现的家庭关系名词的频次,说明教育“子弟”是父母双亲的义务。

表1 《弟子规》“入出孝,出则悌”一章中家庭关系名词出现频次统计

2.“亲教”内容

“谨而信”一章中,“朝起早,夜眠迟,……晨必盥,兼漱口,便溺回,辄净手”等良好生活习惯的养成,主要依靠父母在共同生活的起居之间示范引领、言传身教。“入虚室,如有人”、“将入门,问孰存,将上堂,声必扬”的日常礼仪,也需要父母在日常生活中身先垂范、做出榜样。

“凡是人,皆须爱”“将加人,先问己,己不欲,即速已”的博爱友善情怀,也需要在父母亲情的充分滋养下,才能得以萌芽发展。无数现实案例与研究成果,均证明了缺少父母陪伴、缺乏家庭关怀、亲情残缺不全的人,存在情绪情感障碍,性格古怪扭曲、行为乖僻危险。

(三)《弟子规》的“亲教”表现

1.《弟子规》中的安全教育

《弟子规》要求儿童“出必告,反必面”,要求孩子出门前要禀告父母,让他们知道你去了哪里;回家后一定要先见父母,让他们知道你回来了,使他们安心。

这是对儿童出入平安的劝导,出门时必须告知父母或抚养人,或征得父母或抚养人同意方可出门,回来时必须面见父母或抚养人,及时免去他们的牵挂。这一忠告在今天仍非常重要,当前社会状况复杂,幼儿外出若无成年人监护,很可能成为人口贩卖、绑架勒索犯罪的侵害对象。尽管当前没有具体的统计数据,但据民政部估计,目前,全国流浪乞讨儿童数量在100~150万左右。[7]2014年全国公安机关共解救被拐卖儿童1.3万人。[8]保守估计每年被拐儿童肯定不低于两万人。这背后是两万多破碎的家庭和痛苦的父母。打拐主题电影《亲爱的》就以真实案例为背景再现了拐卖儿童给家庭带来的重创。

由于父母常年不在身边,监护职责被转移给抚养人,多数为祖父母、外祖父母或其他亲属。而这些抚养人,一方面有大量农活、家务需要操持,另一方面也因年老体弱、精力不济,常常会出现监护盲区,留守儿童极有可能成为拐卖犯罪的加害对象。

为尽可能避免被拐骗、拐卖,教会孩子并要求孩子严守“出必告,反必面”是安全教育必备的内容。同时也要教会孩子:不仅要告知父母去向并征得父母同意,更需要在父母的陪伴监护下外出;不仅知道“不跟陌生人走”,更要知道可以跟哪些人走,如祖父母、外祖父母、姑舅叔姨、哥哥姐姐(成年),……除此而外的任何人,坚决不能跟从。即使是跟这些人走,也应该对自己的父母或抚养人“出必告,反必面”。可以借助儿童故事绘本《我不跟你走》,[9]对孩子进行更具体形象、更好操作的教育。

2.《弟子规》中的规则教育

“事虽小,勿擅为,苟擅为,子道亏。物虽小,勿私藏,苟私藏,亲心伤”。此处意为:即使是小事,也不要不向父母禀告而擅自做主、任意为之。如果任性而为,就有损为人子女的本分。器物虽小,也不可以避背父母、私自收藏。如果私藏,父母亲知道了会伤心。

这一点对于3~6岁的幼儿而言,是非常必要的规则教育。囿于心智的稚弱,幼儿往往会分不清他人的物品与自己的物品;而受好奇心的驱使,又往往会“胆大妄为”、“乱摸乱动”。如幼儿会认为“我喜欢、我想要的就是我的”,于是时常会出现把他人物品装进兜、拿回家的现象。而不了解幼儿心理特点的成人,此时会批评孩子“偷东西”,给孩子造成心理阴影。而幼儿的“胆大妄为”、“乱摸乱动”则会给自身带来极大的安全隐患。如2016年2月18日下午,江苏桂平市两名6岁左右小男孩贪玩钻到墙缝里,结果被夹,消防员拆除墙体后才救出孩童。每年幼童被夹墙缝、门缝、电梯缝等报道层出不穷,令人痛心。而此类事件频频发生,就是缘于儿童认知能力有限,好奇好动,却又不知危险、不懂自护自救,往往酿成悲剧。

而在农村,还有一种风险时时威胁着留守儿童的生命,那就是隐身在农田里的机井。多数机井并没有井盖或提示牌、防护栏,跟随抚养人赴田间劳作的留守儿童,稍不留意就会被隐没在作物或杂草中的机井“吞噬”。以“儿童农村机井”为关键词在百度搜索,可搜索到相关结果约40,100个。其中首页的十条信息中,有六条是“机井吃人”的消息,其中多数被“吃”的是儿童。2008年4月8日山东德州新闻网以《农村机井为何屡屡“吃人”》为题,集中报道了三起儿童落入机井的案件。2007年3月30日河北日报以《为孩子管管农村“吃人井”》为题,报道了2006~2007两年间六起儿童落井案件。而同类节目《井口:吃人的虎口!》(山东电视台2008年12月11日新闻节目)获得了中国记协网举办的“2009中国新闻奖”二等奖。

为降低留守儿童被各种潜藏危险伤害的风险,教会幼儿“事虽小,勿擅为,苟擅为,子道亏。物虽小,勿私藏,苟私藏,亲心伤”,并将此作为行为规则,时时提醒,天天督促,以期养成习惯,自觉自然为之,是保护儿童的必要措施。通过上述行为教育,使儿童明了:告知行踪、说明行动,既是尊敬长辈的孝道,也是保护自我的规则,为儿童走出家庭进入社会做好准备。[10]

3.《弟子规》中的手足亲情教育

“兄道友,弟道恭,兄弟睦,孝在中”的释义:当哥哥姐姐的要友爱弟妹,作弟妹的要懂得恭敬兄姐,兄弟姐妹能和睦相处,一家人和乐融融,父母自然欢喜,孝道就在其中了。

然而,在实施我国计划生育政策三十余年之后的当下,面对全面放开的二胎政策许多想生二胎却苦于长子/女的坚决反对而踌躇不决。2015年12月一段网络热传的“你敢生我就敢死”的视频,反映了独生子女普遍的心态:多了弟弟妹妹就少了来自于父母的爱。孩子幼稚可笑的话语和偏激的思想却反映出一个可悲的现实:长期的计划生育政策、“只生一个好”的宣传,已经使生在“独生时代”、长在“独生家庭”的独生子女们,完全不知手足亲情是何物,只知“不独爱,毋宁死”。

在国家全面实施二胎生育政策的情况下,尽管育龄妇女的生育愿意并非预期的那么高,但仍然有近半数的家庭会迎接第二个小生命的到来,[11]为更好地促进长子/女对弟弟妹妹的接纳,在做好心理疏导、满足长子/女的“安全需要”、“爱与归属的需要”之余,利用“兄道友,弟道恭,兄弟睦,孝在中”的教导,感化、劝诫长子/女,不失为一条可行之道。

有研究也证明了手足亲情对儿童心理发展的影响。在对独生子女与非独生子女的研究中发现,出生在较小规模家庭或独生子女家庭的儿童,其心理适应性水平也显著偏低。此外,相对于独生子女而言,拥有一个同胞的孩子其学业成绩并不会显著的低于前者,但是其心理适应性却显著地高于前者。[12]

在生理学实验中,也证实了手足亲情对成年生活影响:断奶后与双亲的共居、助亲经历和助亲照顾不同程度地影响着棕色田鼠成年后的行为表现——增加提供者和接受者彼此的适合度,说明助亲在单配制相关行为的形成过程中起着非常重要的作用。研究者指出,该实验为预防和干预独生子女状况的身心健康问题提供了新思路,对进一步研究独生子女引起的社会问题具有深远的意义。[13]

上述《弟子规》中可资借鉴的教育内容,无不蕴含着“亲教”思想,体现了父母在家庭教育中的主导地位,对当下留守儿童缺失父母抚养教育的现状有着一定的启示意义。

三、《弟子规》亲教内蕴对留守儿童家庭教育的启示

俗话说:家庭是儿童成长的第一所学校,父母是教育子女的第一任老师。良好的家庭教育,所给予儿童的不仅有知识启蒙、文化传承,还会有教养奠基、文明濡染,更会有人格塑造、精神陶铸。而良好的家庭教育基于完整的家庭结构。任何原因的任何形式的家庭缺损,都会给儿童成长留下难以消除的阴影。

近年来,父母进城务工、儿童留守家乡的现象越来越多,新华网《图说中国留守儿童现状》定义留守儿童为“父母双方都外出到外地打工,而自己留存农村生活的孩子们”。[17]学前教育研究表明,父母任何一方的缺位、缺失,都会对儿童健康成长造成负面影响。留守儿童由于长期与父母分离,缺乏家庭温暖与亲情滋养,普遍存在着人际关系、学习心理、性格心理、情绪方面、社会适应等几个方面的心理问题。在人际方面分别存在着与父母亲、抚养代理人、同辈群体的交往问题,在学习心理方面分别存在着学习自控能力差、兴趣低、自卑等心理问题,心理情绪方面也分别存在着孤僻和抑郁、自卑、恐惧、越轨、逆反等心理问题。[18]

来自媒体的报道和笔者在生活中的观察,留守儿童为弥补亲情缺失更容易发生“早恋”、“早婚”、“早育”、“轻易产子、草率遗弃”等现象。武瑞勇的田鼠实验揭示了:童年期与父母共居、助亲经历有助于改善这些现象。[13]

据此,笔者认为《弟子规》中的亲教内蕴对留守儿童家庭教育具有如下启示:

(一)父母应将与子女共同生活、陪伴子女成长作为自己的人生职责之一

由于历史原因,中国城乡发展差距较大,当代农村年轻人为追求更为现代的劳动方式、时尚的生活方式、更为合理的劳动报酬,背井离乡外出务工。在改善物质生活水平的同时,人在异乡的漂泊感、户籍制约的困难性、亲离子散的无奈感,深深困扰着进城务工人员。然而“娶媳妇、盖房院、供娃上好学校”的人生目标仍然促使他们源源不断地涌入城市。

然而与看得见的收益不同的是,亲离子散的家庭分离状况,却给留守家庭埋下无数深深的隐患。

首先是留守儿童的心理健康问题。客体关系(object-relations)理论认为,一个人早年客体关系的质量对他的一生有决定性的影响。而对一个婴儿来说,其环境中最早的客体关系通常是其父母。温暖并且稳定的客体关系会让孩子有安全感并勇于探索,而漠视或不稳定的客体关系则会让一个孩子产生强烈的不安全感甚至对世界充满恐惧。当一个孩子内心缺乏安全感时,完成学业、与人相处、面对人生的奋斗与进取对他/她而言都是巨大的挑战。

其次是留守儿童的人身安全问题。留守儿童因监护不利,发生溺水、触电、走失、被拐卖甚至自杀等现象的报道时常现于报端,一遍一遍地提醒着我们:未成年人最恰当、最合适、最有力的监护人是父母,最好的教育是陪伴。

(二)父母应将子女的健康快乐作为家庭建设的重要指标之一

在“学而优则仕”、“万般皆下品,唯有读书高”的传统思想影响下,在现代职场对学历要求越来越高的情形下,父母将“亲情呵护、生活照料、启智益德、知礼守则”的家庭教育内容窄化为督促儿女提高学业成绩、升入高一级学校。父母子女的关系因而发生扭曲,不再是以“爱”为纽带的亲情关系,而是打着“为了你好”旗号、以爱的名义展开的“警察与小偷”、“教官与士兵”、“法官与犯罪嫌疑人”的关系。这种家庭教育功能与内容窄化、亲子关系异化的现象,催生了诸多人间悲剧,轻则亲子反目、子女厌学,重则子女厌世自杀、父母激情杀子/女。

习近平总书记于2015年2月17日在春节团拜会上发表重要讲话时强调,家庭是社会的基本细胞,是人生的第一所学校。不论时代发生多大变化,不论生活格局发生多大变化,我们都要重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风,紧密结合培育和弘扬社会主义核心价值观,发扬光大中华民族传统家庭美德,促进家庭和睦,促进亲人相亲相爱,促进下一代健康成长,促进老年人老有所养,使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。

习近平总书记所倡导的“家教”“家风”,核心是社会主义核心价值观与中华民族传统美德的结合,途径是“家庭和睦、亲人相亲相爱”,家庭目标是“下一代健康成长,老年人老有所养”,社会目标是“家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点”。由此对家庭教育带来深刻启发是:父母应将子女的健康快乐作为家庭建设的重要指标之一,为社会、国家与民族培养合格的建设者和接班人。

北京师范大学肖川教授的一番话,可以说是对“家庭是儿童健康快乐成长的场所”的最好诠释:良好的教育一定能够给无助的心灵带来希望,给稚嫩的双手带来力量,给迷蒙的双眼带来光明,给孱弱的身躯带来强健,给弯曲的脊梁带来挺拔,给自卑的人们带来自信。而一个拥有希望、力量和自信的人,最有可能成为幸福生活的创造者和美好社会的建设者。[19]而父母与家庭,是最应该也最能够给儿童带来希望、力量、光明、强健、挺拔、自信的人与地方。因为,儿童的第一所学校,是家庭;第一教师,是父母。

四、结束语

《弟子规》成书并流传至今已逾三百年,既享有高度的尊崇,被认为是“国学经典”“传统精粹”,也被评说为“伪科学”、“伪经典”,然而其中蕴含的“亲教”意蕴,在当前留守儿童问题普遍并可能长期存在的状况下,可以提醒和敦促父母肩负起陪伴抚育子女的职责。儿童有家可归、有亲可教,是个体健康成长的不可或缺、无可替代的重要的前提。为实现2016年1月27日李克强总理在国务院常务会议上“决不能让留守儿童成为家庭之痛社会之殇!”的嘱托,落实2016年2月15日国务院发布的《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见(国发[2016]13号)》(以下简称《意见》),各级政府、学校,各类社会机构与媒体,应通过一切途径,向留守儿童的父母传递这样的信息:加强农村留守儿童关爱保护工作的首要原则是:坚持家庭尽责。落实家庭监护主体责任,监护人要依法尽责,在家庭发展中首先考虑儿童利益。农村留守儿童的法定第一顺序监护人是父母,父母也应是关爱培育、陪伴呵护儿童的第一责任人。而留守儿童问题的根本解决,还仰赖于总理所言与《意见》愿景的早日实现:通过推进农民工市民化和引导扶持农民工返乡创业就业,从源头上逐步减少儿童留守现象。

[1]潘志红.《弟子规》在企业中的落实及其启示——以北京汇通汇利公司为例[J].当代经济,2015,(30).

[2]刘碧珠.从汇通汇利公司的实践看《弟子规》在企业管理中的应用[D].中山大学,2010.

[3]黄石山.茶陵监狱利用传统文化改造教育人[N].株洲日报,2011-11-26(A2).

[4]刘方平,杨赛君.监狱里传来了朗朗读书声:合肥监狱教育改造引入国学《弟子规》[N].合肥晚报,2011-5-10(8).

[5]王希贤.批判《弟子规》摘录[DB/OL].中国国学网,2010-8-9,[2016-03-22].http://www.confucianism.com.cn/html/A000 30013/11781030.html.

[6]王立华.我反对儿童读《弟子规》的六大理由[J].内蒙古教育,2015,(13).

[7]李春雷.中国被拐卖儿童状况分析[DB/OL].财新网,2015-06-23,[2016-03-21].http://opinion.caixin.com/2015-06-23/100821499.html.

[8]刘子阳.中国2014年解救4.3万被拐妇女儿童[N].法制日报,2015-2-16(5).

[9]伊丽莎白·崔勒,达柯玛尔·盖斯勒,等,著.我不跟你走[M].康萍萍,译.北京:新世界出版社,2011.

[10]韩大林.《弟子规》的现代教育意蕴[J].山西师大学报(社会科学版),2012,(7).

[11]李逢静.二胎生育意愿调查[DB/OL].央广网,2015-07-14,[2016-03-21]http://china.cnr.cn/yxw/20150714/t20150714_ 519190213.shtm.

[12]郑磊,侯玉娜,刘叶.家庭规模与儿童教育发展:兼论独生子女政策的教育后果[C].∥第四届国际教育研讨会论文集.

[13]武瑞勇.助亲经历和照顾对棕色田鼠成年后行为及相关神经内分泌的影响[D].陕西师范大学博士学位论文,2014.[14]邱丹萍.留守儿童负性生活事件及社会支持情况调查[J].江苏预防医学,2015,(1).

[15]周扬.农村留守儿童情感缺失问题研究[D].长春理工大学,2014.

[16]赵忠心.家庭教育学[M].北京:人民教育出版社,2001:1

[17]马璐璐.图说中国留守儿童现状[DB/OL].新华网,2014-3-28,[2016-3-27].http://news.xinhuanet.com/photo/2014-03/ 28/c_126326928.htm.

[18]李浩秋.留守儿童心理健康问题的社会工作介入[D].华中师范大学,2014.

[19]肖川.好教育成就好人生[N].中国教师报,2016-02-24(14).

〔责任编辑 艾小刚〕

G78

A

1671-1351(2016)03-0116-05

2016-03-11

张悦红(1970-),女,甘肃天水人,天水师范学院教师教育学院副教授,硕士生导师,硕士。

天水师范学院“明清陇右地区蒙学教育研究”项目及天水师范学院2015年教育硕士指导教师基础教育研究项目(TYXM1501)阶段性成果