传统家庭价值观视角下城乡居民的养老方式选择差异研究

2016-11-05金英爱张悦

金英爱++张悦

[摘 要]在现代社会背景下,家庭作为整个社会的基本单位和细胞,在养老方面所具有的基础性作用依然存在。以青岛市18-60岁城乡居民为调查对象,运用社会研究统计软件SPSS19.0,分析传统家庭价值观给城乡居民养老方式选择带来的差异。结论认为,在农村,养老方式选择以家庭养老为主;在城市,自主养老则受到越来越多人的关注。为此,政府要建立以家庭为基本单位、以老年人自助为原则、以社区和助老机构为依托、以政府政策支持为保障的复合型养老模式,完善家庭养老和自主养老支持体系,提高对社会养老的扶持力度和规范化管理水平,以满足城乡老年人不同层次的养老需求。

[关键词]养老模式;家庭价值观;差异比较;政府对策

[中图分类号]C913.6 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2016)03-0106-05

一、引言

人口老龄化已经成为发达国家和发展中国家共同面对的挑战。早在1965年,法国成为第一个老年型国家,随后欧美国家的社会人口陆续步入老龄化阶段。由于经济实力的支撑,这些国家养老对策的共同之处是依赖“社会养老”功能。在西方国家的社会保障体制中,老年人被赋予了独立生活的经济能力;在福利设施、服务体系以及居住环境等方面,针对老年人的生理情况,采用不同层次、不同类别的设计。以美国为例,老年人的居住设施大致分为独立式住宅、老年公寓、养老院、护理院、老年养生社区等,每一类辅以相应的服务管理体制。而加拿大的养老院则分为护理安老院、老人日间护理、辅助生活房屋和老人公寓[1]。对于家庭在养老模式中的作用,国外学者主要是从“理性经济人”的视角给出解释,具体理论包括权力和协商论、互助论和合作群体论[2]。由于中西方文化的差异,西方学界对于家庭养老的研究涉及较少,更多的是去研究社区等社会化机构所需要承担的养老功能。

我国于1999年进入老龄化社会。根据第六次全国人口普查公布的数据,2010年我国60岁及以上的人口占13.26%,65岁及以上人口占8.87%①。和谐团结是家庭幸福的首要因素,敬老爱幼、相互扶助以及终身婚姻观等核心价值观仍为我国大多数人所普遍认同,家庭集体主义在中国被视为主流,并未全面衰落[3]。但是,随着现代化和城市化的发展,传统家庭在规模、结构、关系和功能等方面都发生了很大的变化。特别是社会的剧烈变迁大大减弱了孝文化的约束力,使得传统家庭养老的模式受到了冲击,并表现出不断弱化的趋势[4]。而社会养老刚刚开始发展并处于探索阶段,还不能完全承担起养老社会化的重担。因此,大力促进社会养老,推动家庭养老从传统型向现代型演变,是人口老龄化背景下我国养老方式发展的必然选择。

经过梳理发现,国内对于家庭价值观系统的专题研究,特别是将家庭价值观与养老方式选择相联系的成果相对匮乏。本文在实证调查的基础上,以传统家庭价值观为观察视角,分析在家庭价值观认同体系下我国城乡老年人养老方式选择的性别和地区差异,提出适合我国国情和文化特色的分层养老选择模式,为政府相关部门构建有效的、具有可操作性的养老服务体系提供实证依据。

二、研究方法

(一)调查工具

本文运用SPSS19.0软件对有效数据进行分析,主要的统计方法有频数(N)、百分比(%)、平均值(M)、标准差(SD)、信度、T检验、F检验、卡方检验。使用的调查工具有传统家庭价值观、老年人认知、孝文化等3个主要量表。传统家庭价值观量表包括个人对于家庭、亲人态度、父母赡养、个人利益与家庭利益、婚后是否与父母居住等7个问项,答案设置为“完全不是”“大体不是”“一般”“大体是”和“完全是”五个分值,得分越高表示调查对象家庭价值观越传统,得分越低表示调查对象家庭价值观越现代。老年人认知量表从对老年人思想、社交、生活方式、品格、再婚五方面的认知来测量对老年人的态度,答案设置为非常不赞同、不太赞同、一般、比较赞同和非常赞同五个分值。孝文化量表主要通过中国传统孝道、礼节、思想等方面的10个问项调查调查对象的孝文化程度,答案设置为非常不赞同、不太赞同、一般、比较赞同和非常赞同五个分值。问卷采用自陈式和五等级评定。

为保证研究的科学性和客观性,一部分问项的表述采取了反向记分。经检验,以上变量的信度系数分别为0.64、0.65和0.63,均达到0.60以上,问卷的可靠性和稳定性较好。

(二)调查对象

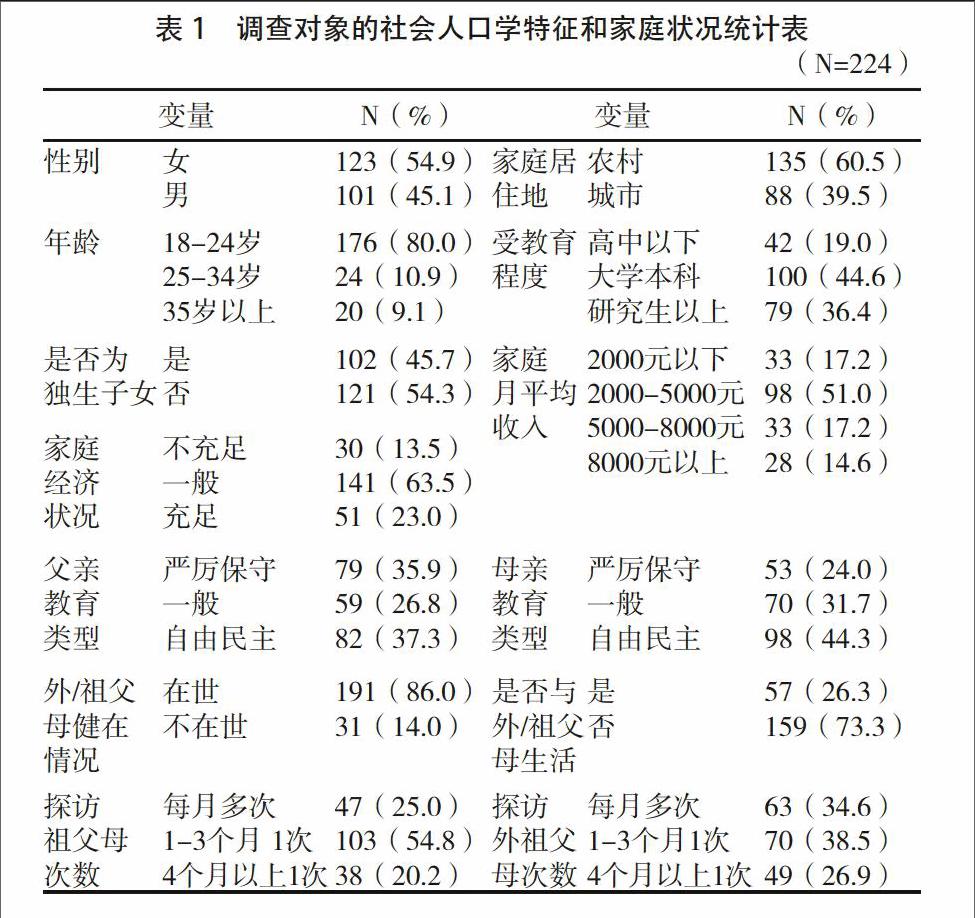

课题组于2015年5月24日至6月10日对青岛市18—60岁城乡居民进行了问卷调查,共发放问卷240份,回收问卷230份,经筛选,确定224份为有效问卷,有效率为94%。调查对象的社会人口学特征和家庭状况见表1。

在调查对象中,女性占54.9%(176人),男性占45.1%(101人);农村的占60.5%(135人),城市的占39.5%(88人)。在年龄分布中,18—24岁的最多,占80.0%;25—35岁和35岁以上的各占10.9%和9.1%。从出生顺次来看,独生子女占45.7%(102人),非独生子女占54.3%(121人)。从受教育程度来看,高中以下占19.0%(42人),大学及以上占81.0%(179人)。在主观家庭经济水平方面,认为“不充足”的占13.5%(30人),认为“一般”的占63.5%(141人),认为“充足”的占23.0%(51人)。

从家庭状况来看,调查对象的父亲教育和母亲教育大部分属于自由民主型,各占37.3%(82人)和44.3%(98人)。随着社会的发展与进步,现代父母已经越来越趋向自由开放的现代教育观念,对子女的包容性和开放性大大提高。调查对象中,外/祖父母在世的占86.0%(191人),不在一起生活的占73.3%(159人);孙子女探访外/祖父母次数多为1—3个月一次,探访祖父母的占54.8%(103人),探访外祖父母的占38.5%(70人)。

三、结果分析

(一)养老方式选择的分布现状及相关变量的一般趋势

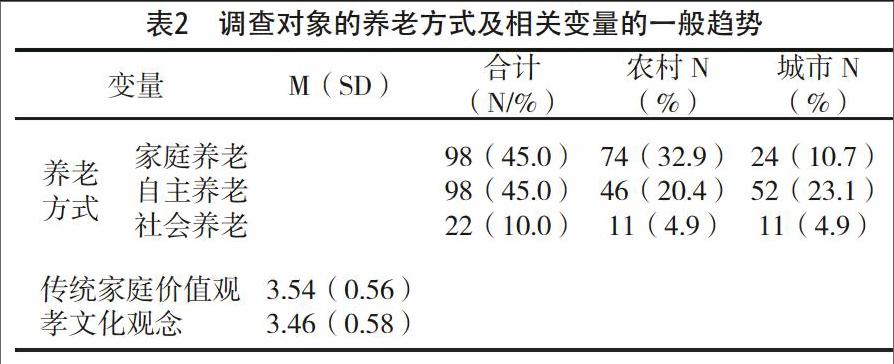

调查对象的养老方式选择分布和家庭价值观等相关变量的现状见表2。

从调查对象对养老方式的选择情况看,选择家庭养老和自主养老方式的各98人,占45%。其中农村中选择家庭养老的占大部分,为74人(32.9%),而城市中选择自主养老的为52人(23.1%)。相反,调查对象中选择社会养老的最少,只有22人,占10.0%。可以看出,农村居民更愿意接受家庭养老,城市居民更倾向于选择自主养老。

在传统家庭价值观的影响下,在我国农村,家庭养老成为了维系社会稳定和代际情感交流的纽带。随着社会的发展、经济水平的提高以及观念的转变,一部分人开始选择自主养老,这在城市居民中更为明显,大多数的城市居民观念随着社会的发展更加开放,更愿意选择自主养老。而受传统家庭价值观及孝文化的观念影响,加之社会养老体系不成熟、不完善,社会养老仍然不愿意被人们所接受。

调查对象的传统价值观和孝文化观念的平均值分别为3.46(SD =0.58)和3.54(SD =0.56),均高于中间值3.00。可以看出,现代人的家庭价值观和对孝文化的理解仍较为传统,传统“家”的观念在人们心中根深蒂固。即使在思想多元化的今天,人们重视孝道,以“孝”养老、尊老爱幼依然是中国人备受推崇的传统美德。

(二)传统家庭价值观的社会人口学差异分析

为了研究不同调查对象家庭价值观的社会人口学差异,笔者进行了差异分析(T检验和F检验),调查结果见表3。

19世纪末,弗洛伊德就注意到不同的教养方式对个体心理发展的影响,他把家庭中父母的角色划分成不同职能,认为父亲负责提供规则和纪律,母亲负责提供爱和温暖。差异分析结果显示,一方面,不同居住地、性别、出生顺次的调查对象,其家庭价值观并没有明显差异;另一方面,个体接受父亲教育类型不同,其家庭价值观有显著差异(F=6.52,P<0.05),父亲以严厉、保守型方式教养的子女,其家庭价值观更为传统。

(三)养老方式选择的社会人口学特征和家庭价 值观差异分析

为了深入分析社会人口学特征和家庭价值观给养老方式选择带来的差异,笔者进行了卡方检验,统计结果见表4。

分析结果显示,不同的居住地(X2=17.71,P<0.001)、性别(X2=10.35,P<0.01)、家庭价值观(X2=15.02,P<0.05)、孝文化(X2=10.90,P<0.05)会带给人们不同的养老方式选择,而独生子女与非独生子女则没有统计学意义上的差异。

从居住地区来看,来自农村的调查对象多选择家庭养老。这主要是受传统孝文化、家庭价值观影响较深厚,更倾向于选择家庭养老。但随着城市化进程的快速发展,加上城市居民大多有退休金,城市居民具备了自我养老的条件。

从性别方面来看,男性多选择家庭养老,女性更倾向于自主养老。由于男性多忙于事业,家庭生活能力相对较弱,尤其步入老年以后,更需要家人的陪伴和照顾。而女性基本具备了一般的生活能力,完全能够照顾自己的家庭起居。

从传统家庭价值观因素来看,家庭价值观较为传统的居民倾向于选择家庭养老,而家庭价值观较现代的居民更倾向于选择自主养老。这也与我们从文献上所获得的相关结论相一致。

从对孝文化的认同度方面来看,对孝文化认同度较高的调查对象倾向于选择家庭养老方式,较低的则多选择自主养老方式,这与中国的孝道观念相契合。孝道体现在养老方面,就是奉事父母,孝敬养老。中国有句俗语叫“百事孝为先”,崇老文化是由老年人的“老则贵”观念、子女们“唯父是从”观念和社会上“以老为尊”观念组成[5]。孝文化深厚的人们更倾向于选择家庭养老,而孝文化淡薄的个体对于家庭没有强烈的依赖感。

四、研究结论及建议

(一)研究结论

家庭价值观将传统的孝文化认同和现代的个人主义赋予中国人对家庭养老方式的选择,对于使家庭养老的家庭行为转变为社会行为具有正强化的功能[6]。作为一个受传统文化影响深远的国家,中国在漫漫的历史长河中形成的孝文化和崇老文化,通过家庭以及家庭中的代际关系为中介,影响到养老模式的选择。

1.在“孝行天下”的中国,“家”依然是老年人养老的首选之处

传统的家庭养老模式是中国几千年延续下来的养老方式,它以儒家“孝悌”伦理道德和尊老爱幼文化为依托,以血缘关系、婚姻关系或者收养关系为纽带,以子女向长辈提供包括经济、情感等在内的全面保障为核心内容[7]。在传统家庭价值观念和孝文化的影响下,家庭在养育子女和赡养老人、提供情感支持和陪伴、组织生活消费等方面具备着其他社会组织所不能替代的功能。

2.相比城市,家庭养老方式的选择在中国广大农村尤其普遍

农村地区经济发展水平较慢,人们的思想较为封闭,主干家庭和联合家庭的数量远远多于核心家庭,很多家庭甚至是四世同堂。在庞大的家庭系统下,加之受到父母观念和教养方式的影响,大多数农村父母依旧秉承严厉而保守的教养方式,儿童从小就形成了浓厚的家庭价值观,家庭的重要性已在潜移默化中影响着后代。因此,即使在多元化的今天,家庭养老在农村依旧占据着核心地位。

3.城市人开始选择自主养老,养老方式出现了多元化和个性化

随着家庭经济水平的提高,思想观念在更新换代,传统的大家庭越来越少,取而代之的是核心家庭增多,家庭人口减少,家庭规模缩小。相对于农村居民,城市父母具备了相应的物质条件,逐渐采取自由而民主的家庭教养方式,人们对于家庭的观念逐渐弱化,对家庭的依赖也在减轻,倾向于选择更自由、灵活的自主养老方式。

4.社会养老还处于探索发展阶段,尚未被普遍接受,有待完善

由于主观上受传统的家庭价值观念及孝文化的影响,客观上社会养老尚未成熟、养老体系不健全、养老机构服务水平参差不齐、养老需求与养老服务供给矛盾突出等因素,使得人们在对社会养老持观望态度。就目前来看,无论是在农村还是在城市,选择社会养老方式的相对于选择家庭养老方式的还是占少数。

(二)对策与建议

根据以上的研究结论,可以看出,正视传统文化、继承其精华部分,重视家庭的基础性角色,发挥其功能是我们应该持有的态度。在现阶段,我们必须充分发掘传统文化精华,发挥家庭在养老方面的独特作用。

1.建立健全家庭养老支持政策,为发挥家庭的养老功能提供制度保障

首先,全社会要为家庭养老创造舆论氛围和提供措施保障。对于独生子女或父母在外地的职工,有关部门应将其四年一次的探亲假改为一年一次;在现有法定假日的基础上增加承担养老责任子女的探亲假,用于陪伴父母或带父母出游;与父母同住的子女在购房时应享有减税优惠,并享有减免继承遗产税的优惠;子女为老年父母提供的养老金,在以父母名称存入银行时应免税;加大尊老、敬老、养老的和睦家庭奖励力度。

其次,加大对社会机构的扶持力度,提高家庭福利政策和服务水平。相关机构要对家庭成员免费提供老年医学、老年护理学、老年心理学、老年健康学等方面的知识和技能培训,以及相应的咨询和上门指导;定期为居家养老的老年人进行身体检查,使子女随时了解父母的身体状况;对老年人居室进行安全与服务设施改造,安装各种安全、紧急呼救的设施,并定期进行检查,以保障家庭养老更好地运行。

2.政府要完善社会养老保障体系,改善自主养老的福利环境

通过建立健全的养老保险和医疗保险体系,提高养老金,为老年人自主养老提供经济基础;通过完善老年社会福利制度,加大政府财政投入,使相关职责部门有计划、有步骤地从整体上推进自主养老;通过引导父母尤其是独生子女的父母,使其形成自主养老的心态,充分理解和减缓子女的工作和生活压力,在经济上和心理上不依靠子女,生活上尽量自己照顾自己。

3.建立社区居家养老服务体系,满足不同老人多层次的养老服务需求

政府有关部门应统筹、协调、规划、监督、管理农村社区养老服务健康发展。政府应加大对农村老年人社区服务的扶植力度,提高老年人对社区的信任度,提升社区的凝聚力与归属感;通过丰富老年人精神文化生活,使社区辅助服务弥补家庭养老资源的不足,使老年人在不离“家”的情况下,享受社区的居家养老服务。

4.大力推进社会养老,以个体化的视角关注不同老年人的身心状况

受传统家庭观念影响,社会养老还未被人们普遍接受,存在着个别需求与整体供求相矛盾、养老机构床位紧张、养老机构的养老服务水平参差不齐等问题。所以政府要加大对社会机构养老的扶持力度[8],建立健全社会养老服务体系,规范健全养老机构的服务,提高工作人员素质和管理水平,正确引导公众选择切合自身实际的养老方式。

[参考文献]

李洪心,李巍.国外养老模式研究[J].经济与管理,2012(12):18-22.

杨善华,贺常梅.责任理论与城市居民的家庭养老—以“北京市老年人需求为例”[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2004(1):71-73.

徐安琪.家庭价值观变迁:去传统化?去集体主义化? [J].中国研究,2013(16):179.

孟颖.我国社会转型背景下孝文化传承和家庭养老的重构[D].石家庄:河北经贸大学,2015.

姚远.对中国家庭养老弱化的文化诠释[J].人口研究,1998(5):48.

张再云,魏刚.代际关系、价值观和家庭养老—关于家庭养老的文化解释[J].西北人口,2003(1):54-55.

杨敏,钱英.城市社区老年人养老方式选择及其影响因素研究[J].护理研究,2012(1):37-39.

金庆信.关于机构老人的家庭支持和日常生活能力对主赡养者负担影响的研究[D].首尔:首尔大学,1998:3-8.

[责任编辑 祁丽华]