江西省新农村建设下的农民体育发展现状与对策研究

2016-11-03叶小明左自强

胡 伟,叶小明,左自强

(江西服装学院公共教学部,江西 南昌 330201)

江西省新农村建设下的农民体育发展现状与对策研究

胡 伟,叶小明,左自强

(江西服装学院公共教学部,江西 南昌 330201)

本文运用文献资料法、问卷调查法、访谈法、数理统计法等研究方法,对江西省新农村建设下的农民体育发展现状进行调查研究。认为,建设社会主义新农村,急需提高广大农民的文化身体素质,构建与新农村建设相配套的、能满足新农村体育发展的新型模式。

江西农村;新农村建设;农民体育

doi:10.3969/j.issn.1674-151x.2016.14.071

江西位于中国的东南部,长江中下游南岸,是农业大省,为中国重要的商品粮基地。全省由11个地级市、70个县、26个市辖区组成。总人口约4 500万人,农业人口约3 200万人,而江西的农业人口约点全省总人口的77%。由于经济与历史等方面的原因,农村体育仍然是江西省体育事业的薄弱环节,底子薄弱,欠账多,投入少,体育场馆设施建设严重滞后,城乡差距大。长期以来,农民的体育意识淡薄,对体育目的、作用、意义认识不深,造成了江西农村体育参与人口比例的偏低、新农村体育发展状况滞后等现象。

农民是新农村建设的主干群体,没有农民进入的体育,就不是真正的群众体育。建设社会主义新农村,急需提高广大农民的素质,造就适应现代农业的新型农民,这是新农村建设最本质最核心的内容。农村体育的发展,有助于焕发出新型农民的精神面貌与活力,有助于精神文明、物质文明和政治文明的建设。只有尊重农民、体恤农民、心系农民,强调农村的发展与小康社会发展的相互协调,才能不断地推进新农村的全方位发展,实现体育为农村服务、为广大农民根本利益服务的目标。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

江西省新农村建设下的农民体育发展现状与对策。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 利用中国期刊网以“农民体育”“新农村”“社会体育”“体育健身”等文字进行搜索,查询论文50余篇,精选其中20余篇,供研究参考。利用宜春学院图书馆、江西服装学院体育教研室资料室等,查阅了2000年以来国内外有关农村与研究方面的论文及农民体育健身工程专著。从理论上对本文进行了可行性论证,为本文的设计、调查提供了理论依据。在此基础上结合江西省农民体育工程中开展的实际情况,将其进行归纳整理,形成自己的思路。

1.2.2 问卷调查法 根据研究目的与要求,征询10余位不同领域的资深专家、学者的建议,设计本套调查问卷。针对问卷的原稿,请相关专家学者进行了检验效度,并做反复调整,最终取得3/4专家认可。采用重测信度的方法,对问卷的信度进行检验,相关系数为r=0.84,具较高的信度。选取的样本为铜鼓、万载、宁都、兴国、井冈山、永新、永修、万年等等市县的农民。发放问卷1 225份,收回问卷1 000份,有效率为81.6%。

1.2.3 数理统计法 使用Excel 2003软件对相关调查数据进行统计处理。

1.2.4 逻辑分析法 运用逻辑思维方法,根据相关事实及已查阅的农村体育材料,推断或预测江西省新农村建设下农民体育发展可能存在的问题及对策的提出。

2 结果与分析

2.1 农民经济收入偏低

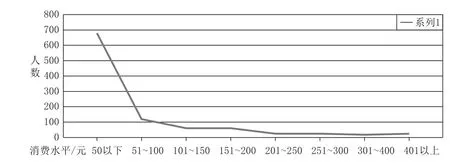

据网络查寻数据显示,2011年江西省农民人均现金收入达3 067元;2014年,国家统计局江西调查总队数据显示,江西省农村居民人均可支配收入达10 117元,收入首次突破万元大关,比上年增加1 028元;2015年达11 080元,收入逐年向好,这是有关方面做出的大统计。然据本课题人员走访询查结果发现,城镇郊近的农村区块与边远区块相比,悬殊反差较大。边远区块经济越落后,外出务工人员的比例越大。留守者多为老弱少者,这些留守人员为支撑家庭,过多的时间还是用在田地增收上,少数没有解决温保的农民,根本无闲暇时间来从事体育锻炼。从回收的问卷统计发现,年均用于购置体育用品的金额不足50元者,多达 675人,其中不乏城镇郊近的农村区块的农民。舍得“重金”购置体育用品者,贫困区块微乎其微。样本统计结果如图1所示。

体育管理组织也因经费原因,制约农民体育活动的开展。据回收的问卷统计显示,江西老区的乡镇,有将近43%的乡镇未设体委、体协或体育辅导站,有的村虽然设有体育组织,但机构人员不专业,多以村委会、团支部兼而管之。边远些的乡村,住户分散,处于无人问管状态。92.7%的农村体育管理人员是兼职的,农村体育经费人均不足1元,且用途随意,起伏性很大。

图1 农村体育活动消费水平统计图

2.2 农民进行体育锻炼的场地设施匮乏

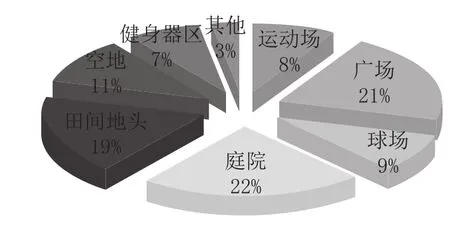

农民参加体育锻炼离不开运动场地。从走访调查及回收的问卷中发现(图2),农民集中锻炼的场所是广场,占锻炼场所去处的约21%。个人进行锻炼的场即是家庭庭院,占锻炼场所去处的约22%。其次是球场及运动场。这些地方之所以能聚集人气,原因在于建造的成本低,一块平地即可完成。水泥晒场、水泥篮球场、排球场和其他水泥运动场在增加。城镇郊近的农村区块,健身路径也多了起来。然而边远区块的农民,90%以上的健身活动的场所是自家的庭院或田头、空地等,无需过多造价体育活动场所,而能去运动场或到球场活动的人不到10%。这些区块体育场地匮乏。大型体育场馆,在农村难现踪迹。

在水泥场地上从事体育锻炼,存在着诸多弊端,最常见的是易造成运动损伤。有资料显示,在水泥场上从事体育锻炼的人群中,由于地面过硬或场地过滑,约有26.6%的人存在着不同运动程度损伤,其中常见的有各种擦伤、挫伤、扭伤等,占损伤的32.2%,患者膝关节劳损、半月板劳损、髌骨软化和胫骨疼痛等症状者占67.7%。另外,长时间在水泥地上活动,太阳会对眼睛造成很大的刺激,影响视力。

图2 农村健身活动场地一览图

2.3 农民对体育锻炼的意识存在误区

走访中发现,江西众多城乡区块的农民,体育健康意识淡漠,甚至误以为干农活就是体育锻炼,没有必要额外重复进行。然而有关机构对农民进行的抽样体质测试发现,农民的大多数指标低于行政人员、科技人员和工人等人群,部分区块仍是癌症、心血管病及各种职业病的高发区。其实,农活不能与体育锻炼等同起来,这是大多数农民对体育锻炼的性质和意义存在的一个误区。任何一种农活活动的肌肉有多有少,具有一定的局限性。虽然这些劳作对强健身体能起到相当的作用,但劳作的特点与方式决定了肌肉活动的单一性与重复性。经年累月的积累很容易造成局部疲劳以至于形成职业病,如农作长期的弯腰动作,容易产生腰肌劳损;长时间站立劳作,下肢容易导致静脉曲张。而体育锻炼则能弥补农活劳作之不足,是一种寻求全身性均衡协调性的运动,不仅全身各部位肌肉能得到均衡的锻炼,还能增进心肺功能、消除疲劳,以预防职业病的发生。另外,体力劳动者劳动环境嘈杂、污浊、高低温差大等,不利健康;而体育锻炼则环境相对清静安宁,有利健康。

2.4 在农闲时农民从事体育锻炼的人数

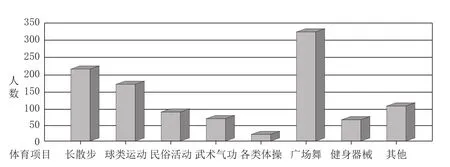

图3 调查人群体育休闲运动所参加的项目

受历史与农耕文化等的影响,认为农民的本分就是劳作,一年四季,春耕夏管,秋收冬藏,如此循环往复,体力劳动就是体育运动。这一想法影响了一代又一代农民从事体育锻炼的健康意识、锻炼热情,以至影响到农闲时农民从事体育锻炼的人数。农民的闲暇时间,主要打发在消遣娱乐活动上,搓麻将、打牌、下棋、赌博之风在江西极大多数农村风行,井然成为农民的主要娱乐性活动。没有以上喜好的人,闲暇时,也不从事体育活动,认为体育是运动员的事,与己无关,宁可将时间花费在看电视、闲呆、聊天、社会交往等消遣娱乐活动上,而参与体育健身活动、观看文体表演等活动的人则很少。当然,制约农民参与体育锻炼人数的因素还有很多,如经济状况和生活条件、区域发展不均衡、受教育程度、农村人口流动、体育场地设施、农村体育辅导站建设等。

从本文调查的人数发现,虽然农闲时农民从事体育锻炼的人数有限,但农民从事体育锻炼的项目,却有许多传统的东西依然在延续,如龙舟、舞狮、舞龙、武术、摔跤、秧歌舞、踢毽子、跳绳、拔河、游泳等。有的配合节日节气,传统地进行,如清明的踏青放风筝、端午的龙舟竞渡、重阳的登高等。城镇郊近的农村区块的农民,体育锻炼现象正在发生较大变化。体育锻炼越来越多地受城市人群的影响,锻炼意识在逐步加强,参与的人数也在逐增,最为突出的是广场舞现象。从图3可以清楚看到,在受访的1 000人问卷中,有303人首选了广场舞。还有不少人加入到散步长跑等具有现代特色的健身活动中,有216人首选了散步长跑。

2.5 体育活动的组织化程度不高

从走访江西老区反馈的信息发现,当地政府把农村体育工作摆上议事日程,做到实处的为数甚少。农村体育的组织化程度不高;辅导站、俱乐部、单位、社区的比例偏少,组织机构和管理人员缺乏;分管人员多为兼职;管理工作薄弱;体育指导员的数量不多,甚至连学校也无正规的体育老师,或由他科老师替代;指导人员的体育技能与专业知识跟不上;造成江西农村边远区块体育工作举步维艰、局面尴尬的原因有二:一是专业人才不愿意去;二则来了人才留不住。因而农民参与体育活动以自发的、非组织化的形式存在。统计数据表明,个人参与锻炼的人数约占统计人数的50%以上,结伴锻炼人数约占40%。

3 发展的模式和对策

引起江西农民体育落后的原因是多元复杂的。摆脱农民体育落后的面貌,形成崇尚健身健康的良好农村风气,使农民远离不健康生活方式,一能丰富农村文化生活,抢占农村文化阵地。塑造新型农民,兴旺农村精神文明;二能增强基层组织的聚合力,促进农村的稳定和谐;三能促进农民身体素质的健康发展,减少疾病,提升劳动生产力,促进持续发展,对于农民增收减支有很大作用。因此,考究适合江西省新农村建设下的农民体育发展模式和对策,有其充分的必要性。

3.1 坚实新农村体育发展的物质经济基础

经济基础决定体育的发展,对体育的发展起主导作用。农村经济状况的好坏,促进或制约体育的发展。因此,新农村体育的发展离不开基层机构的支持与精力投入。在扩大农民收入、减轻农民负担方面寻求出口,予以政策优惠和利益回报,发挥地方政府的引导作用。由于农业是农村的产业支撑,是新农村经济发展的重要基础,所以应从改造传统农业、转变农业增长方式方面做文章,把发展高效农业作为发展农村经济的重点,打造“一镇一品”“一村一品”的思路,建设农业园区,培育龙头企业,为农村推广新品种、新技术,提高科技对高效农业的贡献率,保障农产品质量安全。经济落后的边远区块,也应发挥农村致富带头人的典型示范和带动作用,为致富带头人给予一定额度的创业补贴和资金扶持,协调信用联社、扶贫办、农办等单位,为这些领头人员提供贴息贷款等。树立一些先进典型,给贫困区农业增效、农民增收注入源头活水。有了搞活后的经济做后盾,新农村体育才有可能由小到大地红火开展起来。

3.2 打破意识束缚,给新农村体育以全新认识

一直以来,江西农民受传统体育错误意识的阻碍,健身意识淡薄。从调查结果可知,平素不参加体育锻炼的人群中,有60%以上的人缺乏健身意识,错误地固守“无病即健康”“劳动就是锻炼”等理念,对体育的实质,体育所具强身健体、抵御疾病的功能认知度较低。心理学观点认为,对某项事物的认知与需求程度越低,人们对于该项事物的价值取向也会变得越低。只有农民对体育这一事物有充分的自主认知、自主价值判断,才能使外在的客观的价值观转化为农民自身的意识动力。此时,他们才会惭形出清晰的体育态度,接受外来所倡导的体育观念,把强身健体当成体育的主流价值,农民的新体育观才能得以形成。这便存在一个长期的价值推广、取向与认同过程。因此,在江西新农村范围内大力倡导体育的新价值观,变得迫切而又势在必行。

政府管理部门应提升江西农民对农村体育工作的认识,增强农民的健身意识,充分利用电视、广播、宣传标语、黑板报等做广泛动员,开展以体育健身指导、体育科普知识宣传为主要内容的宣传活动,开通各种渠道,深入宣传。电视开播适合本土农民的体育节目,报刊杂志开设农村体育栏目,组织以篮球、排球赛、舞龙舞狮等喜闻乐见的体育项目进行表演;顺应农村和农民体育发展的需求,投放相应资金,按区块特色,配合以固定的体育设施和场地做保障。健身意识一旦建立,便能促进农民持久性体育行为的形成,使其生活价值观取向多元,让越来越多的农民更关注自身健康、医疗和精神生活,农村和农民体育的职能才能真正落到实处。

3.3 他山之石,可以攻玉

国外情况与江西有所不同,但他山之石,可以攻玉。有些农业发达的国家,没有农民,多为农业工人,故农民体育活动少见。但有的发达国家却对农民体育组织及农民体育深有研究,以美国为例,农民体育的主体为农场主及其家庭,乡村体育纳入政府支持下的体育学科建设。不仅如此,有的地区如密苏里州,在其西南密苏里州立大学设立的体育系及健康、休闲与体育研究系,其中对乡村体育人才培养、组织和管理、服务与咨询等相关领域颇有研究,各处设有符合农场主及其家庭经济支付能力的各种俱乐部;组织内有体育消费、体育锻炼和健康教育与培训等一系列完整的计划,乡村体育的硬件设施建设同步良好。另外,德国、罗马尼亚等国家,已无明显的城乡之差,农民受教育程度较高,体育健身管理运作系统良好。

3.4 完善农村体育场地设施建设

长期以来,江西农村体育虽以乡镇为重点,加以推进,但设施比较单一、欠发达的地区,体育场地设施缺口更大。这些均反映出江西体育基础,在器物层面、制度层面各级政府对农民体育的重视层面有待增强,应加大投入力度,向其他省份看齐。例如,山西省开展的百镇(乡)千村(校)“大运体育走廊”建设示范项目。四川省投资建设1 200个村级农民体育工程,健身工程覆盖了全省50.3%行政村,健身路径工程5 403条。“十三五”期间,使全省80%行政村都有自己的健身场地。云南省提出:“七彩云南全民健身”工程,其中大理州也在积极推进‘3个2’工程,着力落实农村基层体育基础设施建设工作。”该州从2011年起,每年实施建设2个县级的体育场馆或全民健身中心,20个乡镇灯光球场,200个行政村的村级篮球场或健身场所。此外,州体育局每年都购置大量篮球架、乒乓球桌等体育健身器材,配发到有相应场地、人口相对密集的行政村,以满足农村基层体育锻炼的需要。

江西农村体育的发展也应重心下移,立足于村落,根基扎根于村落。村落是江西绝大多数农民的聚居地。将农村体育的触角从县城、乡镇等向村落以及那些被遗忘的角落延伸,扶助落后的农村地区。这些区块大多数交通不很便利,让农民经常去集镇参与体育活动,既不符合生活习惯,也不太现实,应以居住地为主,看重当地实际,立足于村落,解决好他们身边的体育场地、体育活动站(点)建设。地方政府应把这些事当作自己的事情来办,农民可志愿义务投工投劳。以经济、实用的小型化设施为重点,把场地直接建到农民身边。另外,可对已有的条件加以利用,如农村中小学校体育场地设施。这些均不失为缓解场地设施紧张的有效举措。此外,国家与社会,体育主管部门以及个人投资上也应力所能及地向这些落后地方倾斜。

3.5 健全农村基层体育组织,保障农村体育工作顺利运行

在器物、财物及制度等体育基础层面,轻管理的现象在江西农村比较普遍。在器物方面,虽然不少人认为,体育场地设施建设及健身器材的提供,是农民体育最优先要解决的问题,处首位,但在江西的相当一部分农村,体育设施人为损坏比较严重,重使用、轻管理。有的体育场地侵占严重,有的贫困区块有限的资源整合缺乏力度。体育场地设施建设在不少情况下,应尽可能与当地的学校、文化站等公共服务设施的形成有效整合。健全农村基层体育组织,实行统一管理使用,长期公众开放,经常维护保养,发挥综合效益。

要保障农村体育工作顺利运行,不能缺少农村的基层体育组织。有不少地区,分管体育工作由团委兼管,有的无人管理,无处挂靠,放任自由。村委会要有村干部专人分管本村的体育工作,乡镇文体工作站应有专职人员或专职体育指导员正规入编进行管理。各乡镇体育行政部门应重视体育专业人才的培养与引进,尤其是在体育骨干、体育指导员和体育积极分子等方面,要能保障条件地培养、引进与留住人才。坚持从实际出发,结合乡镇规划,通过基层体育组织管理的努力,保证农民群众参与基层体育锻炼的需要,让农村基层也能像城市一样,尽可能享受同等的体育锻炼,增强新农村农民的体质。

3.6 发展传统乡土体育,主办比赛

农民体育属文化的组成部分,江西省新农村建设下的农民体育发展,应坚持体育活动和文化活动相结合,坚持因地、因时、因人等原则,坚持平常锻炼与竞赛表演相结合。由于农村生活与传统文化关系密切,撇开节庆、民俗、民风等文化传统,脱离实际,硬行推行一些远离农民生产生活的体育项目,不仅效果不佳,也难以为农民所接受。这方面,我们可以利用江西特有的风土人情与文化,搞体育旅游;利用江西少数民族特有的地理环境,搞极限运动或独特的新兴体育项目,举办民族特色体育竞赛;也可利用法定节假日,打造“节庆体育”活动,如利用春节、五一、十一、元宵节、端午节等节日,进行民族体育活动的宣传、推广、普及等活动。组织体育竞赛和表演活动,内容以当地群众喜闻乐见的文体项目为主,秧歌、踢毽子、跳绳、拔河、舞狮、舞龙、龙舟、拔河、棋类等,以这些群众基础好的项目为龙头,开掘传统民族体育项目,扩大提高地方的知名度,促进当地经济和体育设施的健全发展,丰富农民的体育文化生活,增进农民的身体健康,移风易俗,形成良性循环的江西新农村的新风尚。

[ 1 ]吴振华,田雨普.关于中国农村体育若干问题的断想[ J ].体育文化导刊,2005(6).

[ 2 ]金涛.近十年来我国农村群众体育研究综述[ J ].体育文化导刊,2004(12).

[ 3 ]田雨普.小康社会时期我国社会体育的城乡差异[ J ].体育科学,2005(4).

[ 4 ]刘江山,等.江苏太湖周边地区农民体育健身工程的科学发展[ J ].武汉体育学院学报,2010(5).

G812.0

A

1674-151X(2016)07-130-04

投稿日期:2016-05-21

青年基金项目:江西省高等人社会科学研究项目江西省新农村建设下的农民体育发展现状与对策研究(TY1403)。

胡伟(1980—),副教授,硕士。研究方向:体育教育与训练。