北魏临时持节问题初探

2016-11-02权玉峰

权玉峰

(首都师范大学历史学院,北京100048)

北魏临时持节问题初探

权玉峰

(首都师范大学历史学院,北京100048)

北魏时期,帝王使官员临时持节参与活动是管理国家的一项重要措施。遇到重要的国家事务,帝王往往派遣官员临时持节前往处理。官员临时持节参与的活动主要有:外交活动、抚慰活动、巡行活动、军事活动、仪式活动等。这具有三重意义,对于国家或帝王来说临时持节官代表皇帝的意志,对于活动来说能明显提高其重要性,对于临时持节官自身来说参与这些活动是得到提升的重要机遇。

北魏;官员;持节

关于北魏时期持节问题,多数学者曾予以关注,也取得了很多成果。汤一介先生认为魏晋南北朝时期地方军政官员持节,依据权力大小有使持节、持节、假节之分。[1](P1020)杨树藩先生认为北魏有铜兽符、竹使符,符制有使持节、持节、假节三等。[2](P105)严耕望先生对地方军政官员持节与加督的关系进行研究,进一步认为北魏时期假节、持节、使持节与督、监、都督结合形成九种等级不同的地方军政官阶。[3](P518)张小稳对汉唐时期地方官加节所分的等级,所代表的权力,以及加节制度的演变等问题进行了深入的研究。[4]黎虎先生在《汉唐外交制度史》中对临时持节问题有所涉及,他认为北魏继承汉代的制度,由缘边州郡负责转接持节使者。[5](P224)然而我们注意到这些学者的研究主要集中在地方官员或武将的加官上,属于“长期持节”[6]的范畴,而对于那些由皇帝临时派遣持节参与活动的官员,即“临时持节”[6]的研究则相对缺乏。因此,北魏持节的问题还有探讨的必要。本文对北魏“临时持节”官员的相关史料进行梳理,在此基础上研究临时持节官所参与活动的特征、种类及意义等问题,希望能对北魏持节制度的研究有所裨益。

一、临时持节官的概况及其特点

持节官的含义。早在两汉时期,节就有重要的意义。正如《汉书》颜师古注引《高祖纪》云:“节,以毛为之,上下相重,取象竹节,因以为名,将命者持之以为信。”[7](P22)据此日本学者大庭修认为节是皇帝(或王)授予使者的东西,持节的官员就是持节使者。[8](P346)张鹤泉先生依据持节情况的不同把持节官分为两类,长期持节官和临时持节官。所谓长期持节官是指东汉国家在设置某些官职时便使其持节的官员,临时持节官是参与国家礼仪活动、军事活动、外交活动时临时持节的官员。[6]

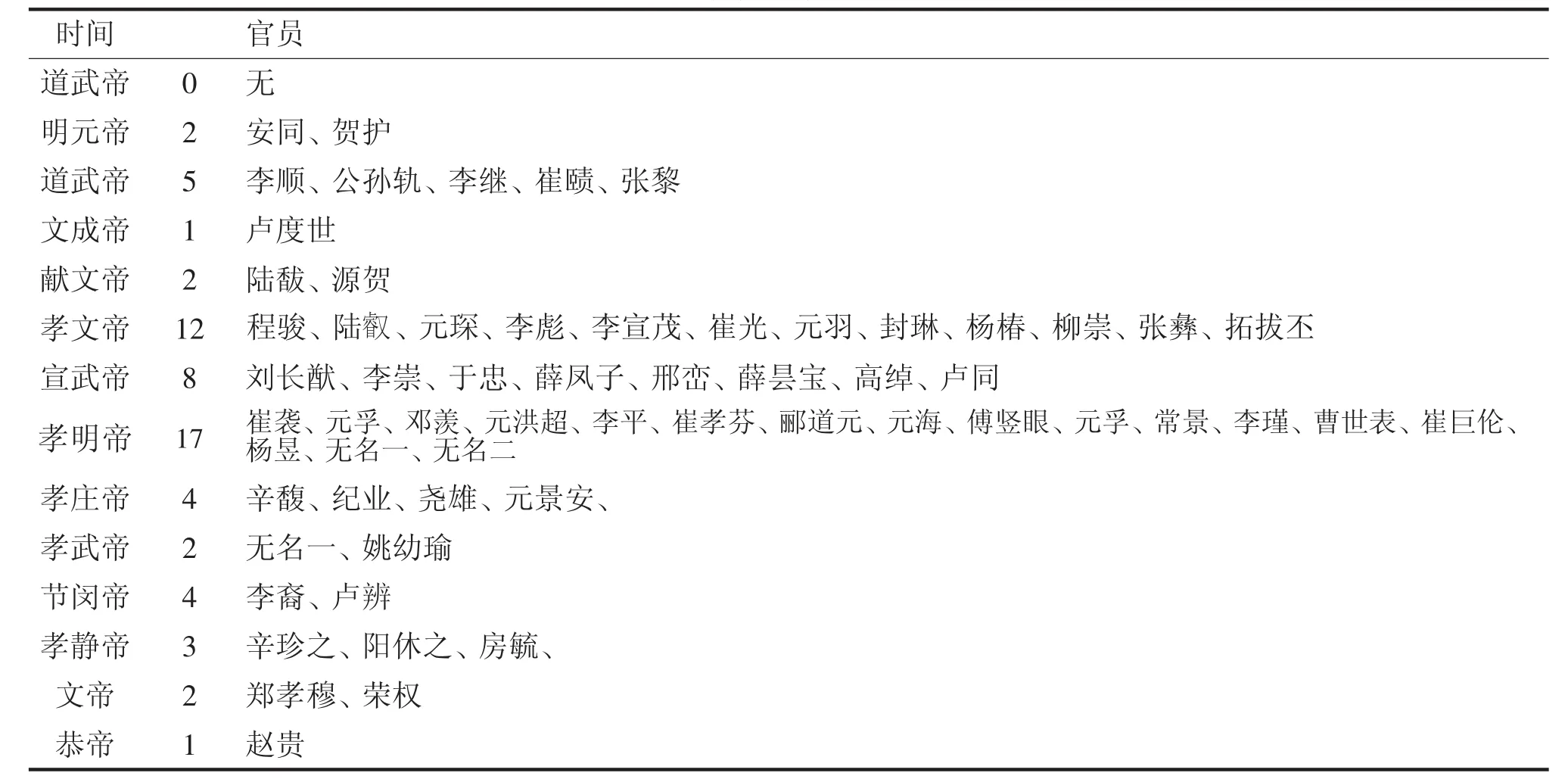

逮及北魏时期,持节制度有了新的变化。有的地方官员、武将因特殊功绩或皇帝的宠爱等原因,被准许使持节、持节、假节等,这类官员设置时并没有持节,所以按照张鹤泉先生关于东汉持节官的概念进行归类的话,这类官员属于临时持节官。但这类官员被授予节后可长期持有节,又与其他临时持节官有所不同。北周及唐人们也认识到这种持节官员与其他临时持节官员的不同。如北周,大象元年(579年)二月“初令总管、刺史行兵者加持节,余悉罢之”,[9](P375)可见这类兼任武将的地方官员是长期持节的。唐代,“大唐武德元年(618年),改郡为州,改太守为刺史,加号持节。后加号为使持节诸军事,而实无节,但颁铜鱼符而已”。[10](P907-908)这类官员与临时参与国家活动的官员所持有的节是不同的,两种官员持节的性质则更为不同。因此,我们结合上文北魏持节问题的相关研究以及张鹤泉先生的概念,对北魏时期长期持节官和临时持节官进行定义,认为那些官员长期持节并以节代表地位的官员是“长期持节官”,那些临时持节代表皇帝意志参与某种活动的官员是“临时持节官”。北魏政府在处理国家事务中,有大量临时持节官的设置。我们将 北魏的临时持节官统计如表1所示:

表1 北魏临时持节官表

上表可知,北魏见于史料记载的临时持节官有63人,分布于各个帝王在位时期。(除道武帝外)从人数特点来看,可以明显的分为北魏前期(明元帝至献文帝)、北魏中期(孝文帝至孝明帝)、北魏后期(孝庄帝至孝静帝)三个时期。下面我们就时期来讨论北魏临时持节官的特点。

北魏前期,临时持节官具有两个明显的特点。临时持节官人数少,官员临时持节前地位高。其一,临时持节官参与国家事务的次数较少,其参与的事务也多以外交性事务为主。与北魏中期的37位临时持节官相比,北魏前期临时持节官只有10位,人数上要少的多。这10位临时持节官参加的事务,其中有5次是外交事务,外交活动占50%,可见外交的比重之大。其二,临时持节官持节前具有较高的地位。如明元帝时期的临时持节官安同和肥如侯贺护,安同,他在道武帝时期已经“出入禁中,迭典庶事”,[11](P712)可见他在朝中典章机要多年,是典型的两朝元老。肥如侯贺护,是北魏前期贺兰部的部落首领之一,在道武帝去世时,“肥如侯贺护举烽于安阳城北,故贺兰部人皆往赴之,其余旧部亦率子弟招集族人,往往相聚”。[11](P390)太武帝时期的张黎和献文帝时期的贺源持节前都是太尉。其他几位临时持节官持节前不是太常就是大鸿胪。总体来说这些官员持节前地位都比较高。

北魏中期,临时持节官与前期相比发生了明显的变化。与北魏前期相比,临时持节官人数增多,这些官员临时持节前地位有所下降。其一,临时持节官人数剧增,其参与的事务也逐渐转变到以内政为主。这一时期临时持节官有37人,人数是北魏前期3.7倍。孝文帝时期有临时持节官有12人,宣武帝时期有8人,孝明帝时期有17人。再结合孝文帝在位29年,宣武帝17年,孝明帝14年,我们不难发现,从孝文帝到宣武帝,临时持节官的人数也是迅速增长的。这一时期,37位临时持节官,仅有3人所参与的活动是外交活动,有34人从事内政和军事活动,内政和军事活动达活动总量的91.9%。其二,这些临时持节官持节前地位仍很高,但与北魏前期的官员相比地位有所下降。孝文帝时期,临时持节前元羽是特进、尚书左仆射、太子太保、录尚书事,[11](P546)李彪是御史中尉、著作郎,[11](P1390)他们两个持节前地位还相对比较高,但地位不如北魏前期安同和肥如侯贺护。其他人如陆是尚书、散骑常侍,[11](P390)杨椿是冠军将军、都督西征诸军事、行梁州刺史,[11](P1285)柳崇是太尉主簿、尚书右外兵郎中,[11](P1029)这些官员的地位普遍比北魏前期要低。宣武帝、孝明帝时期官员持节前的地位进一步下降,这一时期,刘长猷是护军长史,[11](P1232)卢同是司空谘议参军,兼司马,为营构东宫都将,[11](P1681)这一时期甚至还出现了两个无名的临时持节官。这些官员持节前的地位不仅低于北魏前期的官员,也低于孝文帝时期的官员。

北魏后期,临时持节官人数少,地位进一步降低。临时持节官仅有16人,人数仅为北魏中期的43.2%,人数要明显少于北魏中期。从其地位来看,这些持节官地位进一步下降。宣武帝时期,辛馥是宣威将军、尚书右主客郎中,[11](P1028)元景安是积射将军,[12](P542)纪业是直寝;[11](P259)孝武帝时期姚幼瑜是著作郎,[13](P10)节闵帝时期李裔是假平北将军,防城都督;[11](P843)孝静帝时期房毓行台都督;[9](P1991)文帝时期荣权是丞相府东阁祭酒,[13](P858)郑孝穆是假散骑常侍;[13](P859)恭帝时赵贵是大宗伯。[13](P45)临时持节前,这些官员的官位都不高,比之前两个时期要官员地位要低的多。

临时持节官的这些变化与当时的政局也是紧密相连的。北魏前期,周边政权众多,北魏国策以对外扩张为主,所以在临时持节官参与的活动中,外交活动居多。随着北方的统一,北魏中后期国家事务逐渐转移到内政上,与之对应临时持节官的活动也逐渐以内政为主。北魏持节官地位的变化也反应在主管符节的官员符节令的品级上,北魏前期,临时持节的官员地位高,孝文帝初次颁布职员令时符节令是四品中。[12](P2982)北魏中后期,临时持节的官员地位逐渐下降,第二次职员令颁布时符节令是从八品,前后差四品之多。[12](P3001)

二、临时持节参与的主要活动

北魏时期,遇到特殊情况国家使官员成为临时持节官。临时持节官参与的活动关涉北魏外交、内政、军事等各方面。在外交上,临时持节官往往参与国家的重大的外交活动,如策命、联姻等。在内政上,临时持节官持节主要抚慰民众和巡行地方等。在军事上,临时持节官代表皇帝督军,甚至有时期也持节率领禁卫军参与战争。我们将这些活动具体考证如次。

临时持节官参与的首要活动是外交活动。上文提到,日本学者大庭修认为持节官就是持节使者,可见参与外交活动是临时持节官的重要使命之一。临时持节官参与重要的外交活动主要有策命官员,与其他政权联姻,处理边境冲突等。策命官员的活动,如太武帝时期,北燕冯崇派遣使者表示归附,拓跋焘“遣兼鸿胪李继持节拜崇假节、侍中、都督幽平二州东夷诸军事、车骑大将军、领护东夷校尉、幽平二州牧,封辽西王”。[11](P2127)又如,太武帝“诏兼太常李顺,持节拜河西王沮渠蒙逊为假节、加侍中,都督凉州及西域羌戎诸军事、行征西大将军、太傅、凉州牧、凉王”。[11](P79)大统十六年(550年),西魏政府“假(郑)孝穆散骑常侍,持节策拜(萧)詧为梁王”。[13](P610)这些记载说明,对于周边地区政权首领的策命一般由临时持节官来完成。北魏与其他国家联姻,也需要临时持节官的参与,如孝文帝延兴年间,“高丽王琏求纳女于掖庭,显祖许之。假(程)骏散骑常侍,赐爵安丰男,加伏波将军,持节如高丽迎女”。[11](P1346)临时持节官代表皇帝前往迎娶他国公主,以显示帝王对婚姻的重视。两个国家边境发生冲突时,有时也需派临时持节官前往处理,如正光四年(523年)“阿那瓌众大饥,入塞寇抄,肃宗诏尚书左丞元孚兼行台尚书持节喻之”。[11](P2302)孝明帝派遣临时持节官前往处理冲突,以期避免战争的发生。

抚慰民众也是临时持节官参与的重要活动之一。北魏政府希望通过官员持节安抚民众,以显示国家对民众的重视,以求达到缓和矛盾,巩固统治的目的。抚慰活动因其对象的不同,可以分为三类。其一,对受灾害战乱影响民众的抚慰。灾害或战争发生后往往造成民众生存困难,政府此时就派官员持节安抚。灾害,如孝明帝时期,“时幽、瀛、沧、冀大水,频经寇难,民饥。诏(邓)羡兼尚书、假散骑常侍,持节诣州,随方赈恤,多有所济”。[11](P637)民众因临时持节官的救助,灾后生活有所好转。战乱,如孝明帝时期,“葛荣反于河北,所在残害,诏(李)瑾持节兼吏部郎中、东北道吊慰大使”。[11](P1098)又如正光年间“大乘贼乱之后,诏(元)洪超持节兼黄门侍郎绥慰冀部”。[11](P384)战乱发生后,政府派遣临时持节官对战乱地方民众进行抚慰,有益于稳定民心,从而恢复当地的稳定。其二对叛乱民众的招慰。民众叛乱特别是山区少数民族动乱往往影响地方的稳定,官员持节招慰叛乱民众,希望避免战争而维护统治。孝文帝时“汾州胡叛,诏(李)彪持节绥尉,事宁还京”。[11](P1390)又如孝明帝“延昌中,秦州民反。诏(卢)同兼通直常侍,持节慰谕之,多所降下”。[11](P1681)孝明帝末年“营州城民就德兴谋反,除同度支尚书,黄门如故,持节使营州慰劳,听以便宜从事。同频遣使人,皆为贼害,乃遣贼家口三十人并免家奴为良,赍书谕德兴,德兴乃降。安辑其民而还”。[11](P1684)这些记载说明,在对叛乱民众的进行抚慰的基础上,临时持节官大都能通过和平手段使叛乱地区恢复稳定。其三,对边民的抚慰。北魏边疆地区的边民主要是北方的六镇和南方淮河一线的百姓,边疆地区处于战争前线,往往容易动乱,官员持节抚慰以加强边疆地区的稳定。如孝文帝南征时“遣(拓跋)羽持节安抚六镇,发其突骑,夷人宁悦”。[11](P546)临时持节官安抚六镇为其南征奠定了基础。对于南部边疆归附的民众,往往也会派遣官员持节安慰,孝文帝时期,“属荆郢新附,南寇窥扰,又诏(柳)崇持节与州郡经略,兼加慰喻”。[11](P1029)对于新归附地区的安抚巩固了北魏在这些地区的统治。

巡行地方也是临时持节官参与的重要活动之一。临时持节官到地方巡行是中央政府了解地方吏治及民情的重要措施,为中央对地方问题作出正确的决策奠定基础。如明元帝永兴三年(411年)“诏北新侯安同等持节循行并、定二州及诸山居杂胡、丁零,问其疾苦,察举守宰不法,其冤穷失职、强弱相陵、孤寒不能自存者,各以事闻”,[11](P51)临时持节官安同巡行所关注的范围从汉族到其他民族,从民情到吏治,包括地方的各个方面。从“各以事闻”,我们可以知到,巡行活动更重要的向中央汇报情况,为中央决策提供条件。魏明帝时期,河北动乱后,“诏元洪超持节兼黄门侍郎绥慰冀部。还,上言:‘冀土宽广,界去州六七百里,负海险远,宜分置一州,镇遏海曲。’朝议从之,后遂立沧州。”[11](P384)元洪超持节到地方抚慰巡查后,提出设立沧州的建议,经过中央朝议最终设立沧州。有些临时持节官在巡行过程中,对地方事务也能直接处理。如,孝文帝太和八年(485年)“(陆)与陇西公元琛并持节为东西二道大使,褒善罚恶,声称闻于京师。”[11](P911)这两个官员“褒善罚恶”,可见在巡行期间他们做了不少工作。

临时持节官也广泛的参与军事活动。临时持节官参与军事主要是督军活动,有时候也会率领禁军参与战争。督军,如孝昌元年(525年),徐州刺史元法僧叛乱并归附南梁,负责平叛的军队盘桓不进,孝明帝“诏(辛)雄副太常少卿元诲为使,给齐库刀,持节、乘驿催军”。[11](P1694)又如,“孝昌初,萧衍遣将裴邃等寇淮南。诏行台郦道元、都督河间王琛讨之,停师城父,累月不进。敕(徐)孝芬持节赍齐库刀,摧令赴接,贼退而还”。[11](P1266-1267)临时持节官代表皇帝意志前往战争前线催促将领,最后将领率军前进,可见临时持节官起到了重要的作用。特殊情况下,皇帝还会派临时持节官率领禁军前往战争前线,如,南梁军队占领悬瓠时,孝明帝“诏(邢)峦持节率羽林精骑以讨之”。[11](P1446)南梁萧衍将军宋黑入侵彭城时,临时持节官奚康生持节率“羽林三千人以讨之”。[11](P1632)禁卫军是国家军队的核心,战斗力更强,持节官代表皇帝意志率领禁卫军参战,增强了前线的军事力量。

特殊情况下临时持节官参与皇帝的即位活动及重要官员的策命或丧葬活动。官员持节参与皇帝的即位仪式,如献文帝“以(陆)馛为太保,与太尉源贺持节奉皇帝玺绂,传位于高祖。”[11](P904)又如西魏北周禅替时,恭帝“使大宗伯赵贵持节奉册书”[13](P45)禅位于宇文觉。这种新皇帝即位仪式都是在上一任皇帝并未去世的情况下举行的,临时持节官的参与提高了仪式活动的重要性。官员的策命,太武帝时期,太子拓拔晃去世,皇室使“(张)黎兼太尉,持节奉策谥焉”,[11](P693)以显示太武帝对太子的重视及怀念之情。孝明帝时期,因为大风寒冷,宦官刘腾不能前来受封,孝明帝“乃遣使持节授之”。[11](P2027)东魏孝静帝武定八年(550年),阳休之“兼侍中,持节奉玺书诣并州,敦喻显祖为相国、齐王”。[12](P562)西魏孝武帝时,“魏帝遣著作郎姚幼瑜持节劳军,进太祖侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公,承制封拜,使持节如故”。[13](P10)正常情况下国内官员的策命很少由临时持节官来完成,他们三人情况有所特殊。刘腾因为是皇帝的崇宦,史料记载“灵太后临朝,特蒙进宠”。[11](P2027)其还一度与元叉专权,杨衒之认为“元叉专权,太后幽隔永巷,腾为谋主”。[14](P34)其他两位则是实际掌握着国家政权。有些大臣、外戚的丧葬仪式,政府也多派临时持节官参与。如孝明帝时期,“兼太常卢度世持节改葬献王于辽西”[11](P1817);孝武帝时期,“(杨津)将葬本乡,诏大鸿胪持节临护丧事”。[11](P1300)临时持节官参与这些官员的丧葬仪式,正是显示出朝廷对这些人的重视。

北魏时期,临时持节官参与的活动涉及到北魏统治的各个方面。外交上,有对其他政权的策命、联姻以及处理边境冲突等。内政上,有抚慰活动、巡行活动、仪式活动。军事上有,督军活动、领兵打仗等。临时持节官在这些活动中有着重要的作用,可以说临时持节官参与国家重大活动是北魏进行统治的重要措施。

三、临时持节官参与活动的意义

北魏时期,临时持节官参与活动的现象较为常见。毋庸置疑官员持节参加活动具有重要的意义。对于国家或帝王来说,持节参与活动时这些官员就代表着国家或者皇帝的意志行使权力,能有效的贯彻帝王或者中央政府的决策。对于活动来说,临时持节官参与提高了活动的重要性。对于官员个人来说,临时持节参加活动是取得成绩提升官位的绝好机会。

临时持节官参与活动代表国家或皇帝的意志行使权力。《史记》注引《索隐》韦昭云:“天子印称玺,又独以玉。符,发兵符也。节,使者所拥也。”[14](P363)可见自西汉时持节的官员就是皇帝的使者,持节可以代表皇帝行使权力。在魏晋南北朝时期,只有临时持节的官员才代表着皇帝,长期持节官并不能代表皇帝。魏晋南北朝时期,三类不同的长期持节官具有不同的权力,“使持节得杀二千石以下;持节杀无官位人,若军事得与使持节同;假节唯军事得杀犯军令者”。[11](P1225)可见长期持节官的持节更像是一种等级地位的象征。杜佑认为这种长期持节的现象“皆是刺史兼总军戎”。[10](P908)临时持节官持节参与活动时代表着皇帝的权力。例如,太武帝时期,“(公孙轨)持节拜氐王杨玄为南秦王。及境,玄不郊迎……轨答曰‘大夫入境,尚有郊劳,而况王命者乎?请奉策以还。’玄惧,诣郊受命。”[11](P784)受策命时,见临时持节官就如同见到皇帝一样,附属政权首领要亲自前往郊外迎接。又如孝文帝南征时“遣(拓跋)羽持节安抚六镇,发其突骑,夷人宁悦”。[11](P546)再如,孝明帝时期,因冀州等地发生饥荒,“诏(邓)羡兼尚书、假散骑常侍,持节诣州,随方赈恤”。[11](P637)他们持节参加抚慰活动时,最大的意义就是代表着皇帝,通过这些安抚活动来显示皇恩浩荡。

因为代表着皇帝意志,临时持节官往往具有特殊的权力。皇帝赋予临时持节官权力,权力也因参与活动的差异而有所不同。对其他官员的赏罚权,如孝文帝太和八年(485年)“(陆)与陇西公元琛并持节为东西二道大使,褒善罚恶,声称闻于京师”。[11](P911)孝文帝南伐时期,“‘故使二人(拓拔丕与拓拔羽)留守京邑,授以二节,赏罚在手’”。[11](P359)这些临时持节官具有对其他官员进行赏罚的权利。对其他官员的斩杀权,如上文记载督军时元诲、徐孝芬两位临时持节官,“持节、乘驿催军,有违即令斩决”,[11](P1446)具备斩杀将领的权力。对地方物资的调配权,“随方赈恤”,[11](P637)就意味着临时持节官参与抚慰活动时,可以调配地方物资。从本文第二部分,我们知道有的临时持节官也具备率领禁军,向中央汇报情况等的权力。

临时持节官参与礼仪活动使得活动的重要性得到充分的体现。如外交活动,北魏有尚书主客曹和鸿胪寺两个专职外交机构,[5](P164)但遇到重大的外交事务,北魏政府往往派遣临时持节官前往处理,临时持节官的参与无疑显示出皇帝的重视。上文前文所提到的,特殊情况下皇帝的即位仪式,对太子及重臣的策命仪式、丧葬仪式等活动来看,临时持节官的参与使得活动的重要性得到充分体现。如,《魏书》卷83上《冯熙传》记载,“遣兼太常卢度世持节改葬献王于辽西,树碑立庙,置守冢百家。”[11](P1817)文成帝时即位后,使官员持节改葬常太后父亲,“树碑立庙”、“置守冢百家”,可见临时持节官的参与极大的提高了葬礼的规格。孝明帝时期,胡国珍的葬礼,“给东园温明秘器、五时朝服各一具、衣一袭,赠布五千匹、钱一百万、蜡千斤。大鸿胪持节监护丧事”。[11](P1834)国家派大鸿胪监护丧事正是显示对这次丧葬活动的高度重视。太常、大鸿胪等官员临时持节主持的葬礼,自然提高了葬礼的规格。

官员持节参与活动是取得成绩提升官位的绝好机会。官员持节使得他们有机会参与重要的国家事务,事务顺利结束后,持节官员往往会因此得到提拔。提拔主要有三种。第一种最为常见的则是官品的提高,如太武帝时期,李顺从侯爵提升为公爵,由征虏将军(三品上)到都督秦雍梁益四州诸军事(从一品上),提升了近两品。公孙轨从诸军司马(从第五品上)提升到尚书(二品中)、平南将军(从二品上),提升了近三品,并获得了公级的爵位。可见这些官员的提升幅度之大。第二种,有些官员持节参与活动归来后官品没有提升,甚至下降,但其新任的官职重要性增加。如孝文帝时期,崔光持节参与活动后,由太子少傅(二品上)到兼侍中(二品上),在品级上没有变化。而我们知道太子少傅是荣誉头衔,而门下省长官侍中则是较位实权比较重要的官职。[13](P321)卢同从司空谘议参军(从四品)到尚书右丞(从四品),看似官阶没有变化,两者都是“清官”,但尚书右丞是尚书省内的重要官员,权力要高于司马,符合北朝清官“清要”的特点。[17](P555)高绰由太尉司马(从四品)到太尉司马(从四品)、汲郡太守,官品上没有提升,但是担任经济发达的汲郡的太守,就意味着可以获得较多的财富。第三种,官员持节参与活动后获得皇帝的赏赐,如孝文帝时期,陆持节归来“夏服一具”;宣武帝时期,奚康生获得赏赐帛千匹,胡马一匹。

四、结语

由上可见,北魏时期有大量官员临时持节参与重要的国家活动。北魏前期持节参加活动的官员人数较少,但这些官员地位高,参加的活动外交为主。北魏中期持节参加活动的官员人数增多,官员的地位有所下降,参加的活动以内政为主。北魏后期,持节参加活动的官员的人数锐减,官员的地位进一步下降。这三个时期的不同特点也与北魏不同时期的政局紧密相关。就整个北魏来看,这些官员临时持节进行的活动有外交活动、抚慰活动、巡行活动、军事活动、仪式活动等。他们参加活动时代表着皇帝的意志,有时可以代表皇帝行使生杀大权。对于活动来说,临时持节官的参与显示中央政府或帝王对活动的重视,大大提高的活动的重要性。对于临时持节参与活动的官员来说,参加后动后对他们的仕途具有较大的意义,有的官员会因此官级有所提升,有的官员会从权力少轻的官任权力较重的官,有的官员获得皇帝的特殊赏赐,官员的临时持节活动有着重要的意义。临时持节官参与重要的国家活动,是北魏进行统治的重要一环。

[1]中国通史编委会.中国通史[M].北京:中国书店出版社,1974.

[2]杨树藩.中国文官制度史[M].台北:黎明文化事业公司(出版社),1982.

[3]严耕望.中国地方行政制度史[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[4]张小稳.汉唐间地方官加节的等级划分与权力演变[J].河南大学学报,2010(05):104-110.

[5]黎 虎.汉唐外交制度史[M].兰州:兰州大学出版社,1998.

[6]张鹤泉.东汉持节问题探讨[J].史学月刊,2003(02):16-17.

[7]班 固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[8](日)大庭修著.林剑鸣等译.秦汉法制史研究[M].上海:上海人民出版社,1991.

[9]李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974.

[10]杜 佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[11]魏 收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[12]李百药.北齐书[M].北京:中华书局,1972.

[13]令狐德棻.周书[M].北京:中华书局,1971.

[14]杨衒之著,周祖谟校释.洛阳伽蓝记校释[M].北京:中华书局,2010.

[15]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[16]沈 约.宋书[M].北京:中华书局,1974.

[17]阎步克.品位与职位[M].北京:中华书局,2002.

A Study of Chijie in Northern Wei Dynasty

QUAN Yu-feng

(School of History Culture,Capital Normal University,Beijing,100048)

At the time of Northern Wei Dynasty,temporary Chijie(to hold the imperial insignia and serve as a diplomatic envoy)in important social activities by officals who represent the emperor was a very important method in the rule of the goverment.The activities mainly include:diplomacy, comfort,making an inspection tour and military activities,ceremonies and so on.There are three kind of significance of temporary Chijie.First of all,officers participating in these activities represent the will of the emperor from the perspective of country and imperial.Secondly,temporary Chijie can significantly increase the importance of the activity from the perspective of the activity its own.Lastly,from the perspective of the officers own,participation in these activities is an important opportunity to improve.

Northern Wei Dynasty;officials;Chijie

K239.2

A

1674-0882(2016)03-0047-06

2016-03-11

权玉峰(1989-),男,河南洛阳人,在读博士,研究方向:魏晋南北朝史。

〔责任编辑 马志强〕