增强中国特色社会主义价值自信的实证研究

2016-11-02左泽文罗建文李茜鸿

左泽文,罗建文,李茜鸿

(湘潭医卫职业技术学院,湖南湘潭 `411201)

增强中国特色社会主义价值自信的实证研究

左泽文,罗建文,李茜鸿

(湘潭医卫职业技术学院,湖南湘潭`411201)

为深入了解社会各界对“中国特色社会主义的理论自信、道路自信和制度自信”的理解和认识情况,系统研究中国特色社会主义道路探索、理论创新、制度构建和价值体系在社会主义实践中的具体作用及其影响,课题组采取现场随机匿名问卷调查和网上问卷调查的方式,在6个省市14个地区和城市调查5275人,回收有效问卷4789份,从11个方面进行了“关于中国特色社会主义建设实践中的现实问题的态度和认知情况”分专题的系统分析和讨论,并得出如下结论:深入实践、深入群众开展社会调查是研究和坚持中国特色社会主义的根本方法论,也是增强中国特色社会主义“三个自信”的必然途径;国家强盛、民族进步、事业成功离不开伟大价值信念的导航;全面了解和掌握人民群众对社会主义基本经济制度的认知和理解情况,理性看待和辩证分析中国特色社会主义经济建设过程中出现的各种现象和问题,积极参与社会主义经济建设有着重要的理论意义和现实意义;实现共同富裕是中国特色社会主义的价值目标,是真正实现共享社会发展成果、实现社会和谐发展的主要途径;坚定和增强中国特色社会主义价值自信只能靠全体国民对中国特色社会主义的自觉认同和自愿信奉。

中国特色社会主义;价值自信;理论自觉;实证研究

当今中国社会的广大民众对中国特色社会主义的道路探索、理论创新和制度构建认知和了解有多少?对中国特色社会主义的道路、理论和制度的认同度和自信心有多高?对中国特色社会主义建设实践中哪些问题最为关心?增强中国特色社会主义理论自信、道路自信和制度自信的根本出路又在哪里等等。这些问题不仅是理论研究工作者应该关注的问题,而且还是关系到中国特色社会主义建设实践的根本性问题,因而也是关系到中国特色社会主义事业成败的重大问题。

一、问卷调查的总体情况

为深入了解社会各界对“中国特色社会主义的理论自信、道路自信和制度自信”的理解和认识情况,系统研究中国特色社会主义道路探索、理论创新、制度构建和价值体系在社会主义实践中的具体作用及其影响,2014年度国家社科基金重点项目“民生幸福的价值自觉与中国特色社会主义的价值自信研究”课题组采取现场随机匿名问卷调查和网上问卷调查的方式,向广大民众征询有关对中国特色社会主义理论体系的理解、认同和信奉等情况的看法和意见。课题组于2014年7月至10月,利用在校大学生和在校硕士研究生的暑假时间,先后分成24个调查小组,在广东的广州、广西的百色、湖北的潜江和武汉、河北的承德和邢台、江苏的南京和湖南的长沙、株洲、湘潭、湘乡、宁乡、娄底、益阳、岳阳等地现场发放了3600多份调查问卷,回收了3267份调查问卷,问卷回收率90.75%,有效问卷为3114份,有效率为95.3%。与此同时,在《中国社会调查网》上进行网上调查,网上调查问卷中的有效问卷为1675份。总计有效调查问卷4789份,二种调查问卷采取加权平均的统计方法,按现场纸质问卷和网上调查问卷分别占65%和35%的权重取加权平均值,得出调查问卷的统计结果。

1.年龄结构。从参与调查问卷的人群年龄构成情况来看,调查人群分布不是很理想,25岁及以下的年轻人占了77.48%,有4087人;而受调查人群中46岁及以上的中老年人只有383人,占7.26%。分析其主要原因是我们选派的调查小组成员都是在校大学生和在校硕士研究生,他们的年龄绝大部分都是在这个范围之内,尽管我们在调查培训时也强调了选择调查对象一定要随机,一定要对各种职业和各个年龄段的社会民众进行广泛的调查,但是,由于调查员年轻,在选取调查问卷发放对象时还是不可避免地更多地选择了同龄人来做调查。当然也与这次调查内容设计有关,本次调查问卷中一共有50多个题目,篇幅较长,一共有13个页面,每一份调查问卷的回答需要40多分钟,一般的中老年人很难有这个时间和耐性来接受调查,于是调查员们大多选择了更容易接近和接受调查、且具有共同语言和共同兴趣爱好的同龄人作为自己的调查对象。

2.性别结构。接受调查的人群中,男性2782人,占52.74%,女性2493人,占47.26%。从这个统计数据来看,接受调查的人群性比例结构还是基本合理的。

3.民族结构。汉族4974人,占94.3%,其他民族301人,占5.7%。根据调查小组发放调查问卷地区的分布情况,调查的地区范围大多是汉民族居民聚居的地方,其他民族和少数民族相对较少,被调查对象的民族结构比例也是合理的。

4.学历结构。大学专科和本科学历层次的居民是本次调查的主要对象,有3555人,占67.39%;研究生学历的有366人,占6.94%。这与本次调查小组成员组成和分布有关,因为本次调查员大都是在校的大学生和硕士研究生,他们容易接触到的人群和乐意接受调查的人群也都是年轻人和大学生,高中及以下人群也有1006人,占被调查人数的19.08%。从接受访问和调查的学历结构来看是比较合理的,能真实地反映各个文化层次人群对中国特色社会主义的理解和认知情况。

5.职业构成。在校大学生是本次调查采访的主要对象,有1948人,占36.93%;其次是农民,占14.74%;工人的比例比较低,只有12.04%。这个构成不是很理想,这也与本次调查组成员的组成有关,因为调查小组成员都是在校的大学生和硕士研究生,都是就近采访,把同龄人和同学选作调查对象的现象不在少数;还有一个很重要的原因,在网上进行调查问卷填写的人群中大部分是在校大学生,由于本次调查问卷的设计内容比较多,填写问卷所需时间比较长,再加上大学生以外的其他人群上网的时间很少,特别是个体工商业者、工人、农民和企业管理者等职业人群上网的时间少,上网操作也不熟练,因此,在网上填写调查问卷的人群中学生比例更高,高达67.46%。总的情况来看,其他职业人员占接受调查人员的63.07%,也还是大多数,职业分布也较为广泛,具有代表性,能够真实地反映本次调查的相关内容。

6.政治面貌。政治面貌情况与年龄结构、学历结构和职业结构基本一致,青年学生是本次接受采访调查的主要人群,所以共青团员占被调查人数的41.24%,与学生身份和25岁及以下年龄人群的比例相当。虽然民主党派人士只有416人,占3.79%,一般群众有1771人,占33.57%,但是与整个调查问卷受访人群的学历结构、年龄结构、职业结构相吻合。

由于本次调查问卷所涉及的问题很多,问卷本身和调查研究报告的篇幅都很长,其中问卷长达13页,共有61个问题,再加上受访者的留言和建议,调查问卷的实证研究报告长达6万字。因此,我们对调查问卷的所有内容做分类的整理和分析,形成四个分专题的调研报告:关于中国特色社会主义理论、道路和制度的理解和认同情况调查;关于中国特色社会主义探索和建设历史的认同与态度的调查;关于增强中国特色社会主义价值自信的实际路径和对策建议的调查;关于中国特色社会主义建设实践中的现实问题的态度和认知情况的调查。本文主要以“关于中国特色社会主义建设实践中的现实问题的态度和认知情况”为调查内容进行系统的分析和讨论。

二、调查问卷的统计与分析

调查问卷是以单项选择回答问题的形式来考察受访者对相关问题的认识态度。

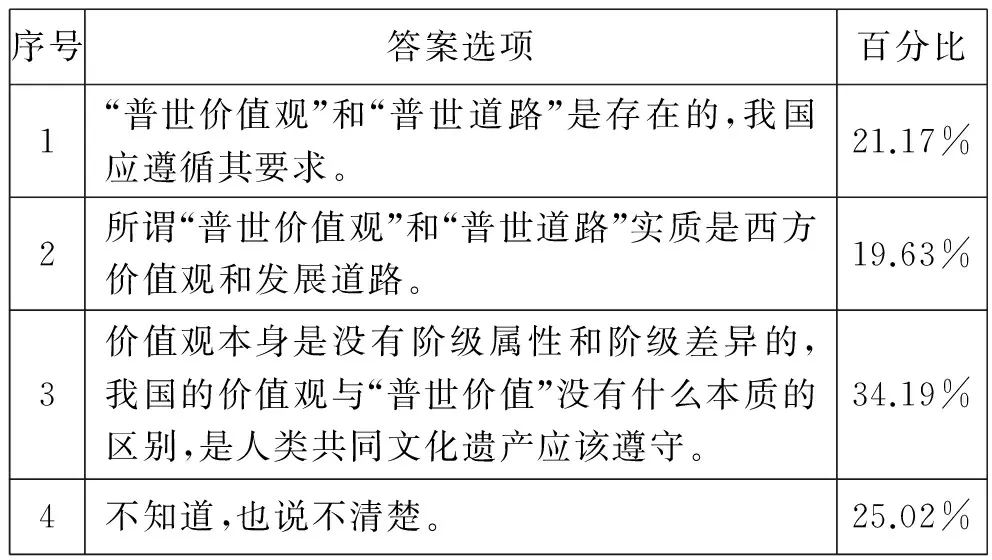

问题1:“有人认为中国应遵从‘普世价值观’和走‘普世道路’,您的看法是()”。考察受访者对中国社会发展价值共识的认知和了解情况,这是决定中国社会发展方向和发展性质的问题。

表1 问题1的调查统计

“普世价值”和“普世道路”是一个比较学术化的问题,对于一般的社会民众来讲是很难有正确的理解的,只有那些有较高文化知识和理论水平的受访者才能回答出来。所以有25%的受访者选择“不知道,也说不清楚”实属正常;这个问题中选择“所谓‘普世价值观’和‘普世道路’实质是西方价值观和发展道路”是正确的,占19.63%,这一点实质上在中央的有关文件和政治理论宣传资料上都有过论述,关键是学习了解的人还真是有限。其他选项是不正确的,选择“‘普世价值观’和‘普世道路’是存在的,我国应遵循其要求”是错误的,占21.17%,因为“普世价值”和“普世道路”是以西方国家价值观为主导,以西方国家社会发展为参照系量身制造出来的价值观和发展道路,其主体的根本利益和社会条件是以西方社会为参照系的,不适合中国社会的政治、经济、文化和民族特性,为什么中国一定要遵守西方社会主导的价值观和发展道路呢?为什么不选择适合自己社会条件和民族特性而又具有实践可行性的价值观和发展道路呢?选择“价值观本身是没有阶级属性和阶级差异的,我国的价值观与‘普世价值’没有什么本质的区别,是人类共同文化遗产应该遵守”是非常错误的,占34.19%,虽然这个问题的选择和回答有一定的理论性和难度,因为不通过专门的学习和专业的培训是难以说清楚这个问题的,但是选择回答这个问题的有34.19%的受访者,选择“不知道,也说不清楚”只有25.02%的受访者,这说明34.19%的受访者不是不知道、或不是说不清楚,而是有明确选择意识指向的。这个问题还是比较严重的,必须引起我们的高度重视和警觉。

问题2:“对坚持和完善中国特色社会主义基本经济制度,您的理解是()”。考察受访者对中国特色社会主义基本经济制度的认知,了解受访者对基本经济制度内涵的认同态度等情况。

从调查结果来看,大多数受访者还是有正确的认知和判断,选择了“公有制经济起主导作用,多种所有制共同发展”,占56.98%;选择“公有制经济应占大多数、多种所有制共同发展”的占19.57%,这个选项与前一个选项只有“起主导作用”和“应占大多数”是不同的,但是,这是本质的不同,在中国特色社会主义的经济体系中,不管公有制经济占多大比重,关键是要在关系国家经济命脉的领域和国家宏观经济生活中要起主导作用和处于主体地位;如果没有把握住这个关键因素,公有制经济即使占有大多数也没有含义,起不到对国民经济的主体地位和主导作用。选择“只要经济发展了,采用哪种所有制并不重要”的人占15.32%,这部分人认为只要经济发展了不管什么经济所有制形式都可以。马克思告诉我们,经济基础决定上层建筑,中国特色社会主义事业只能建立在社会主义的经济基础之上,否则,中国特色社会主义事业就好像是建立在沙滩之上的大厦一样基础不牢,风吹就倒。所以,这种观点是错误的。至于选择“既然西方发达国家经济强大,我国应参照这些国家所有制结构”这个选项的人是典型的经济教条主义或经济形而上学,表面上看来是关心国家的经济发展,实质上是忽视和放弃社会主义的经济基础和根本支柱,不懂得中国特色社会主义的“中国特色”就是立足中国的政治经济文化实际来坚持和发展马克思主义的中国化成果,遗憾的是选择这个选项的人还有8.13%的受访者。

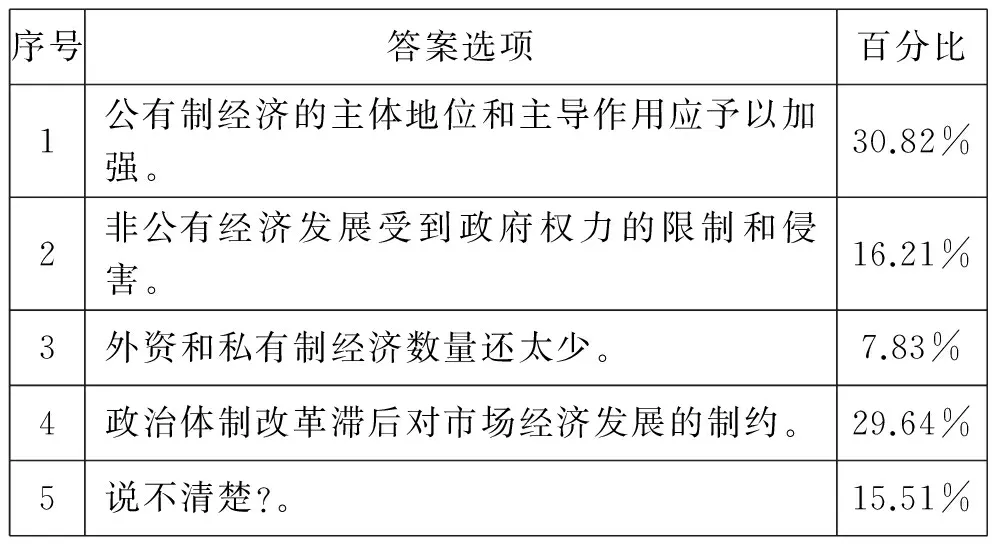

问题3:“您认为当前巩固和完善中国特色社会主义经济制度面临的最大问题是()”。这个问题有较高的理论要求和政策含量,没有受过高等教育或不关心国家经济政策的人是很难选择合适的选项的,主要考察受访者对巩固和完善中国特色社会主义经济制度面临的最大问题的认同程度。

表3 问题3的调查统计

要回答“当前巩固和完善中国特色社会主义经济制度面临的最大问题”是什么,选择“公有制经济的主体地位和主导作用应予以加强”最合适,占30.82%;其次是选择“政治体制改革滞后对市场经济发展的制约”也有合理的成分,占29.64%;而选择“非公有经济发展受到政府权力的限制和侵害”和“外资和私有制经济数量还太少”则是明显错误的了,二者占24.04%。“非公有经济发展受到政府权力的限制和侵害”最多只能说明当前我国社会中发展非公有制经济的政治环境还不是很好,局部地区确实存在诸如索、卡、拿、要等阻碍和侵害非公有制经济发展的现象,绝不是巩固和完善中国特色社会主义经济制度面临的最大问题;“外资和私有制经济数量还太少”也只能说明局部地区的经济不大活跃,经济结构比较单一,也不是巩固和完善中国特色社会主义经济制度面临的最大问题;至于还有15.51%的受访者选择“说不清楚”就是很正常的了,这个问题本身就不是全体社会成员都能作出正确选择的。

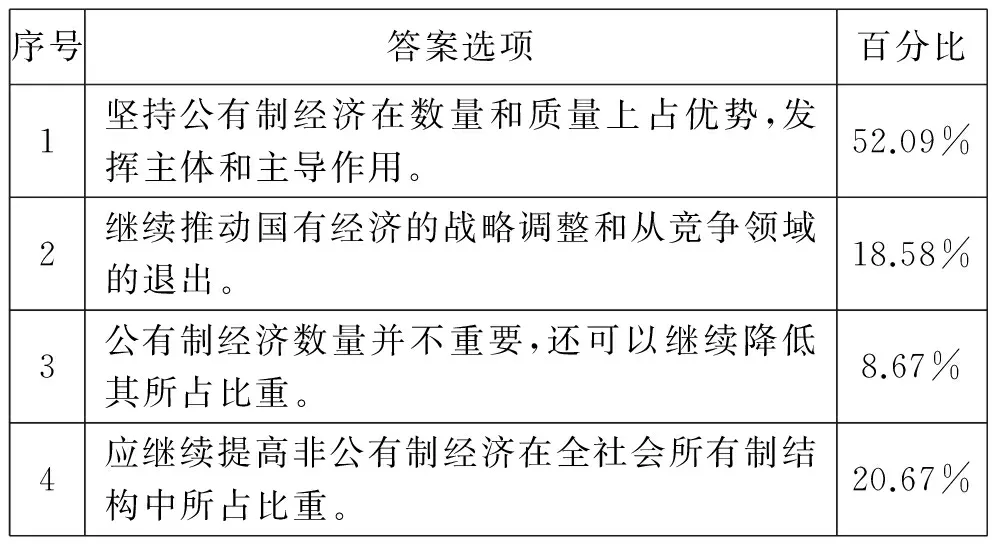

问题4:“您认为巩固和完善中国特色社会主义基本经济制度的当务之急在于()”。这个问题与前一个问题相近,只是表达的方式和侧重点有所不同,主要考察受访者对巩固和完善中国特色社会主义基本经济制度的当务之急的理解和认同程度。

表4 问题4的调查统计

这个问题的正确回答应该是选择“坚持公有制经济在数量和质量上占优势,发挥主体和主导作用”,因为巩固和完善中国特色社会主义基本经济制度的关键问题还是要最大限度地发挥公有制经济在国民经济中的主体地位和主导作用,只有在公有制经济的数量和质量上增强它的优势,公有制经济的主体地位和主导作用才能发挥得更好,否则是不可能保证社会主义的经济基础地位的。从调查结果来看,大多数受访者的选择是正确的,有52.09%的人选择了“坚持公有制经济在数量和质量上占优势,发挥主体和主导作用”;选择“继续推动国有经济的战略调整和从竞争领域的退出”这个选项的人也不算错,占18.58%,也符合我们中央的经济政策,推动国有经济的战略调整,从竞争性领域退出,加强国有经济在国家宏观经济发展中的主体地位和主导作用,更好地发挥公有制经济在关系国计民生领域的宏观调控作用,充分发挥其社会主义市场经济的引领作用;选择“公有制经济数量并不重要,还可以继续降低其所占比重”和“应继续提高非公有制经济在全社会所有制结构中所占比重”都是要降低公有制经济在公民经济中的比重,占29.34%,这一部分人只看到了要降低公有制经济在国民经济中的比重去搞活社会主义市场经济的一个方面,而忽视了公有制经济在国民经济中的主体优势和主导作用是最为关键的方面。

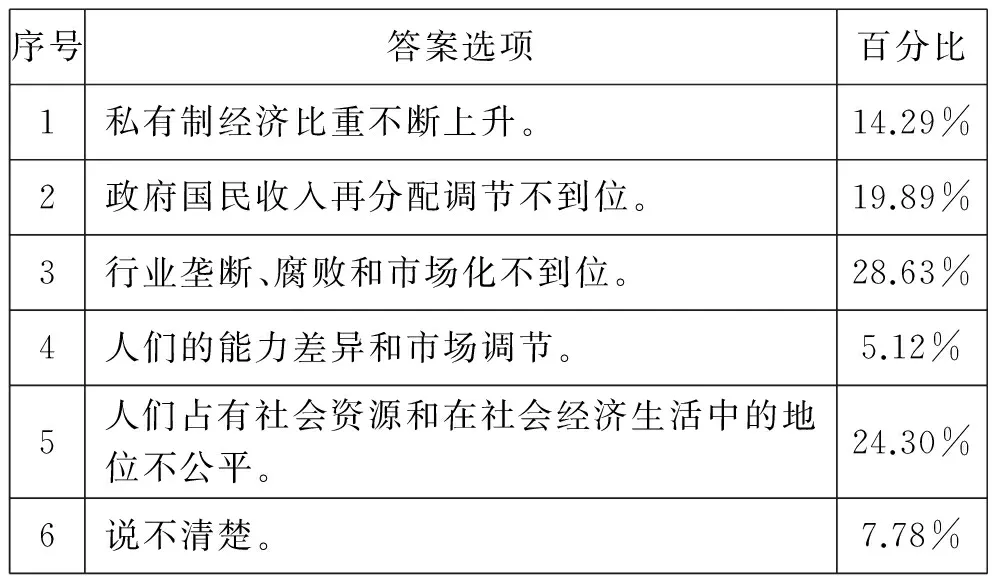

问题5:“您认为造成当前中国财富和收入分配差距拉大的主要原因是()”。这个问题是人民群众最关心的问题,主要考察受访者对造成当前中国财富和收入分配差距拉大的主要原因的了解和认知情况。

从调查的结果来看,有28.63%的受访者选择了“行业垄断、腐败和市场化不到位”,是符合当今中国社会实际的;其次是“人们占有社会资源和在社会经济生活中的地位不公平”,占24.30%。由于行业垄断、官商勾结的腐败和市场化不到位引发的信息不对称、重要资源占有的不公平,导致居民收入上的差距越来越大,是造成当前社会情绪不顺的主要问题。实际上这两者造成的收入差距拉大是人民群众最不能容忍的,所以受访者中有52.93%选择了这两个因素,他们之间是有密切联系的,是与社会主义的按劳分配原则完全不相符合的,严重地打击和挫伤了广大劳动者的积极性,也是当今社会不和谐的主要原因。另外选择“政府国民收入再分配调节不到位”的受访者有19.89%,政府在一定时期内对国民收入进行再次分配是继国民收入在生产过程中的初次分配之后在整个社会范围内进行的再次分配,是指各级政府以社会管理者的身份参与国民收入分配的过程,主要通过国家财政支出预算和税收政策的变动、银行信贷利率的调整、劳务费用的调整、生活品价格变动等途径来进行,在现阶段来看这种再次分配是不完全到位的,特别是通过税收政策的变动和劳务费用的调整等手段来实现的国民收入再分配是不理想的。选择“人们的能力差异和市场调节”的人只占5.12%,实际上这是人民群众最满意的,是与社会主义按劳分配原则相契合的,不是造成当前中国财富和收入分配差距拉大的主要原因。还有14.29%的受访者选择了“私有制经济比重不断上升”,这部分人只看到了私有经营者收入高的表面现象,没有看到私营经济高收入背后的辛酸和巨大付出,除少数私营经济业主通过投机钻营与官商勾结而发家致富,大部分私营经济业主是通过辛勤劳动和合法经营,凭自己的聪明才智和市场能力发财致富的,他们是社会经济生活的基本承担者和社会正常秩序的重要维护者。

表5 问题5的调查统计

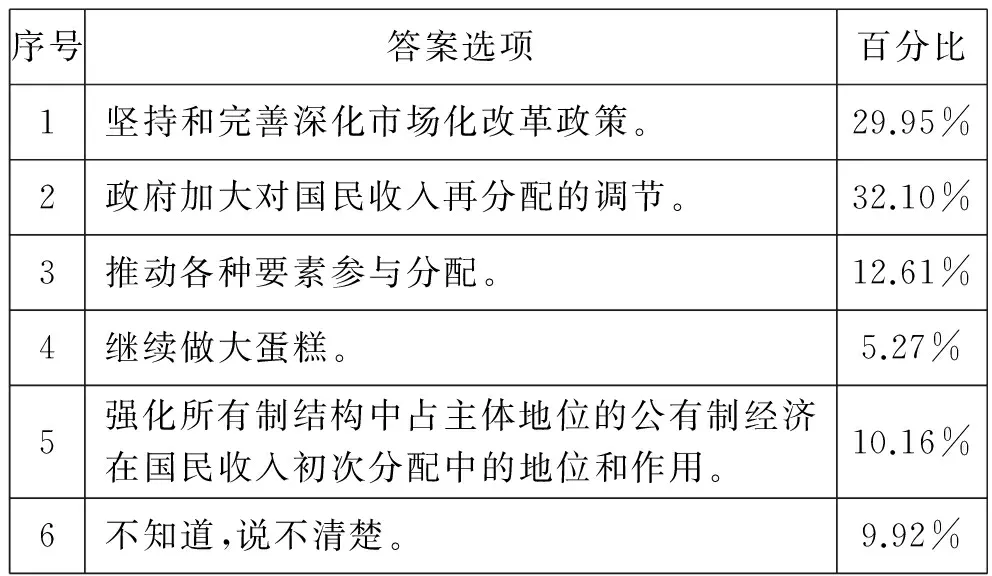

问题6:“您认为当前缩小财富和收入分配差距,促进共同富裕的最重要措施是()”。主要考察受访者对解决居民收入差距拉大措施的理解和认知情况,这是广大人民群众对实现共同富裕的美好期盼。

调查结果表明,广大人民群众对中国特色社会主义建设实践寄予厚望:选择“政府加大对国民收入再分配的调节”的占32.10%,选择“坚持和完善深化市场化改革政策”的占29.95%,选择“强化所有制结构中占主体地位的公有制经济在国民收入初次分配中的地位和作用” 的占10.16%,选择这三个选项的共占72.21%,这三个选项体现了中国特色社会主义的基本经济制度、国家治理社会职能和经济发展政策等因素在解决“缩小财富和收入分配差距、促进共同富裕”问题上的重要功能,也体现了大多数人民群众的美好期盼;选择“推动各种要素参与分配”的占12.61%,选择“继续做大蛋糕”的占5.27%,表明这部分受访者希望通过深化改革和发展经济来解决“缩小财富和收入分配差距、促进共同富裕”的问题,符合党中央的方针政策。

表6 问题6的调查统计

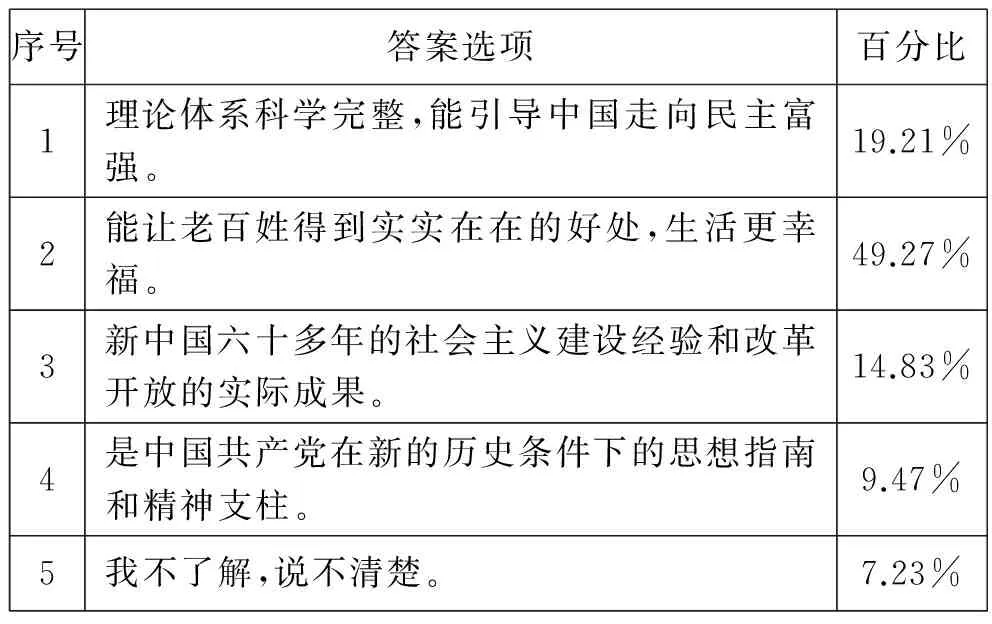

问题7:“您认为中国特色社会主义最能吸引老百姓的是()”。主要了解受访者对中国特色社会主义的最迫切的期望是什么,这也是我国当今社会发展进程中最需要解决好的主要问题或政策方向。

从调查结果看,有49.27%的受访者选择了“能让老百姓得到实实在在的好处,生活更幸福”,这是人民群众最关心和最迫切的问题;其次是“理论体系科学完整,能引导中国走向民主富强”,有19.21%的受访者选择了这个选项;选择“新中国六十多年的社会主义建设经验和改革开放的实际成果”的占14.83%,这三个选项共占83.31%。由此可见,“能让老百姓得到实实在在的好处,生活更幸福”,不仅是中国特色社会主义的价值目标,也是增强中国特色社会主义“三个自信”的关键之所在。

表7 问题7的调查统计

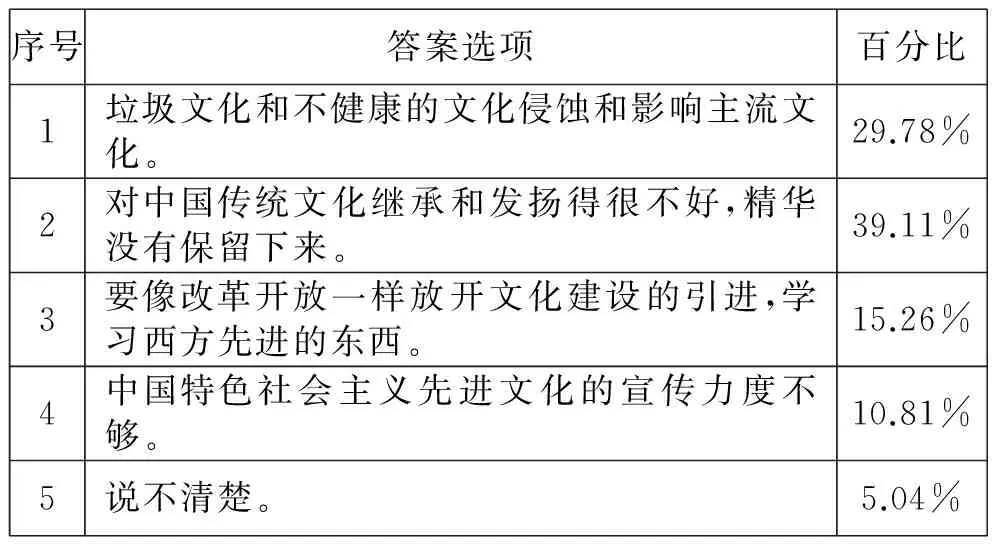

问题8:“您认为我国文化建设中最大的问题是()”。考察受访者对中国特色社会主义文化建设中最主要的问题的关注情况。

从调查结果来看,选择“垃圾文化和不健康的文化侵蚀和影响主流文化”、“对中国传统文化继承和发扬得很不好,精华没有保留下来”和“中国特色社会主义先进文化的宣传力度不够”分别占29.78%、39.11%、10.81%,前者是从我国文化建设的现状来关注的,中间选项是从文化建设与正确对待传统文化的关系来关注的,后者是从中国特色社会主义文化建设的途径角度来关注的,虽然角度和视点不一样,但是对我国文化建设中的主要问题的把握是准确的,他们代表了我国社会民众的主流观点,占到79.7%;而选择“要像改革开放一样放开文化建设的引进,学习西方先进的东西”选项的人不能简单肯定和简单否定,占15.26%,西方国家真正先进的文化是要学习,文化建设和经济建设一样不能搞闭关自守和闭门造车,需要用辩证的思维和辩证否定的方法来吸收和借鉴世界人类文明的优秀遗产,但是必须清醒地认识到,文化的交流是承载着一定文化价值内涵的交流,世界文化的交流不存在抽象的没有价值取向的中立的文化交流,西方文化是西方国家为了自己国家主流价值导向而发展起来的特定文明成果,不存在放之四海而皆准、适合全世界人民的“普世价值观”的人类共同文化,因此,学习西方国家的先进文化需要谨慎而理性的学习态度和学习方法,切不可盲目照搬;选择“说不清楚”的占5.04%,由于文化问题不是所有人都能正确发表意见的,因为文化基础和文化层次的不同,对文化建设中主要问题的不同选择是很正常的。文化建设问题是中国特色社会主义事业中的灵魂和精髓问题,关系到中国特色社会主义事业的发展方向和道路性质的问题,没有正确的文化引领,中国特色社会主义事业就有可能迷失方向,有可能走向邪路,不利于集中人民的聪明才智和唤起人民群众建设中国特色社会主义的精神和斗志。所以,必须引起高度重视,必须加大建设力度。

表8 问题8的调查统计

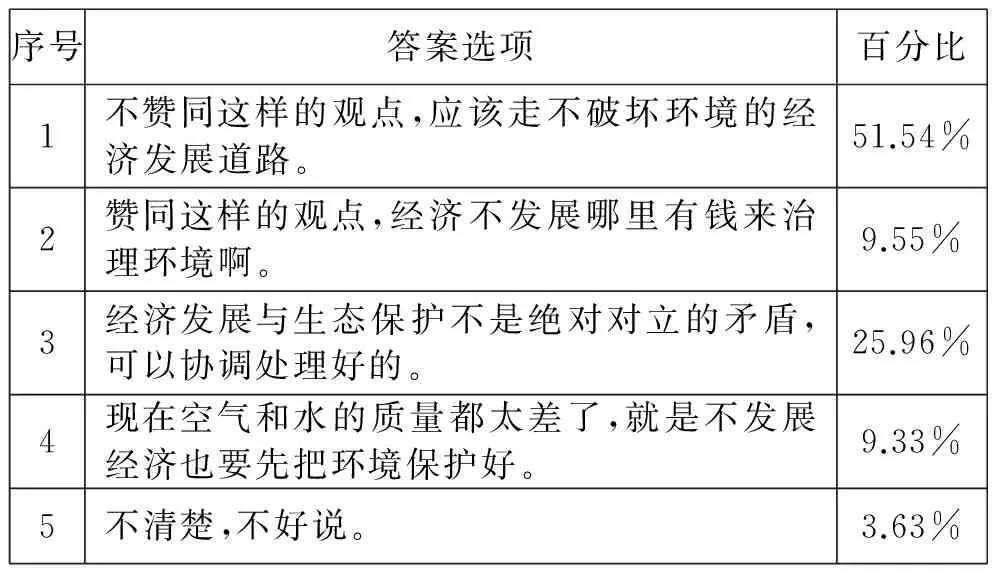

问题9:“有人认为:发展经济就会要消耗能源,势必造成环境的污染,所以经济发展与生态保护从来就是矛盾的,我们只能走先发展经济后治理环境的道路,有经济基础了再来治理环境不迟。您的态度是()”。这是涉及广大人民群众生活质量的经济发展与环境保护的关系问题,主要考察受访者在发展经济与生态保护问题上的主要认识和基本态度。

经济发展与保护环境看起来是相互矛盾和相互对立的关系,长期以来一直是人们关注的热点问题,特别是近几年来空气质量极差和水质严重污染等环境问题已经成了人民关注的焦点问题,也是当今各级政府面临的难题,广大人民群众对此也十分关注。从调查的结果来看,选择“不赞同这样的观点,应该走不破坏环境的经济发展道路”和“经济发展与生态保护不是绝对对立的矛盾,可以协调处理好的”选项的分别占51.54%、25.96%,两者合计占77.5%,这是我们经济发展和社会进步的理想状态,反映了广大人民群众的呼声和诉求,也是当今政府所面临的最重要的问题之一,正因为如此,党的十八大把生态文明与物质文明、精神文明、政治文明、社会和谐放到了同等重要的地位,一起构成了中国特色社会主义“五位一体”建设幸福中国的现实蓝图;选择“现在空气和水的质量都太差了,就是不发展经济也要先把环境保护好”的占9.33%,这部分人对环境保护的迫切希望,对环境污染有点矫枉过正的主观愿望,虽然不是很理性、不是很正确,但是体现了这一部分人对环境污染的极度焦虑和严重担忧;如果把这三种选项的人加起来合计占到86.83%,这说明绝大多数的人对环境保护问题的格外重视和极度关注。至于选择“赞同这样的观点,经济不发展哪里有钱来治理环境啊”选项的9.55%的受访者,他们还是沉浸在“优先发展经济、漠视环境污染”的过时的发展模式中,这种陈旧的发展思维不仅在受访者中还存在,而且在许多地方的基层领导人中根深蒂固,从而导致滥排废水废气、随意抛弃有毒有害废弃物的严重事件时有发生,已经成为当下中国社会治理刻不容缓的严重问题。选择“不清楚,不好说”的也有3.36%。因此,无论是加强环境保护的法制建设和环境治理的政策措施落实,还是增强广大人民群众的环境保护意识,都是需要长期重视和全面加强的重大问题。

表9 问题9的调查统计

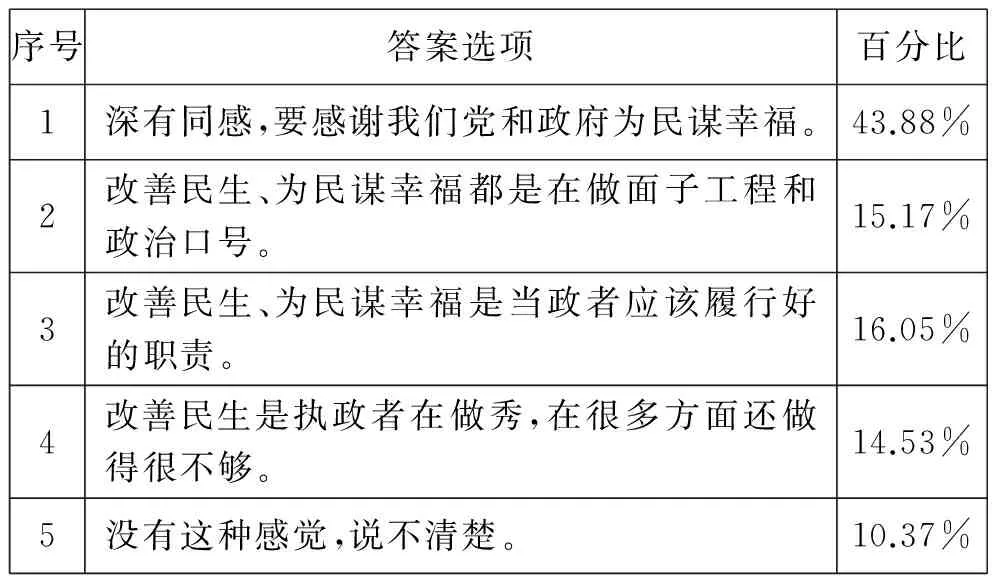

问题10:“有人认为:改善民生、为民谋幸福是密切党和人民群众关系的基础和纽带。近年来,我们党中央在改善民生、为民谋幸福等方面做了大量的工作,深得民心,广得民意。你的态度是()”。

从调查结果来看,选择“深有同感,要感谢我们党和政府为民谋幸福”和“改善民生、为民谋幸福是当政者应该履行好的职责”选项的分别占43.88%和16.05%,两者合计为59.93%,这部分人对我们党和政府的改善民生的惠民政策是很认同和肯定的,他们从不同的角度对改善民生政策作出了肯定和认同;当然也有不同的声音和不同的观点,选择“改善民生、为民谋幸福都是在做面子工程和政治口号”和“改善民生是执政者在做秀,在很多方面还做得很不够”选项的分别占15.17%和14.53%,两者合计为29.7%,这部分人对我们党和政府改善民生、为民谋幸福的方针政策是不理解和不认同的,他们为什么会有这样的感觉呢?主要是因为当今社会确实有少数人在以“改善民生”为幌子做秀或做面子工程,没有为老百姓谋利益的真实情感和衷心意图,这恰恰从另一方面坚定了我们为人民谋利益和实现老百姓过上美好生活愿望的决心和意志。

表10 问题10的调查统计

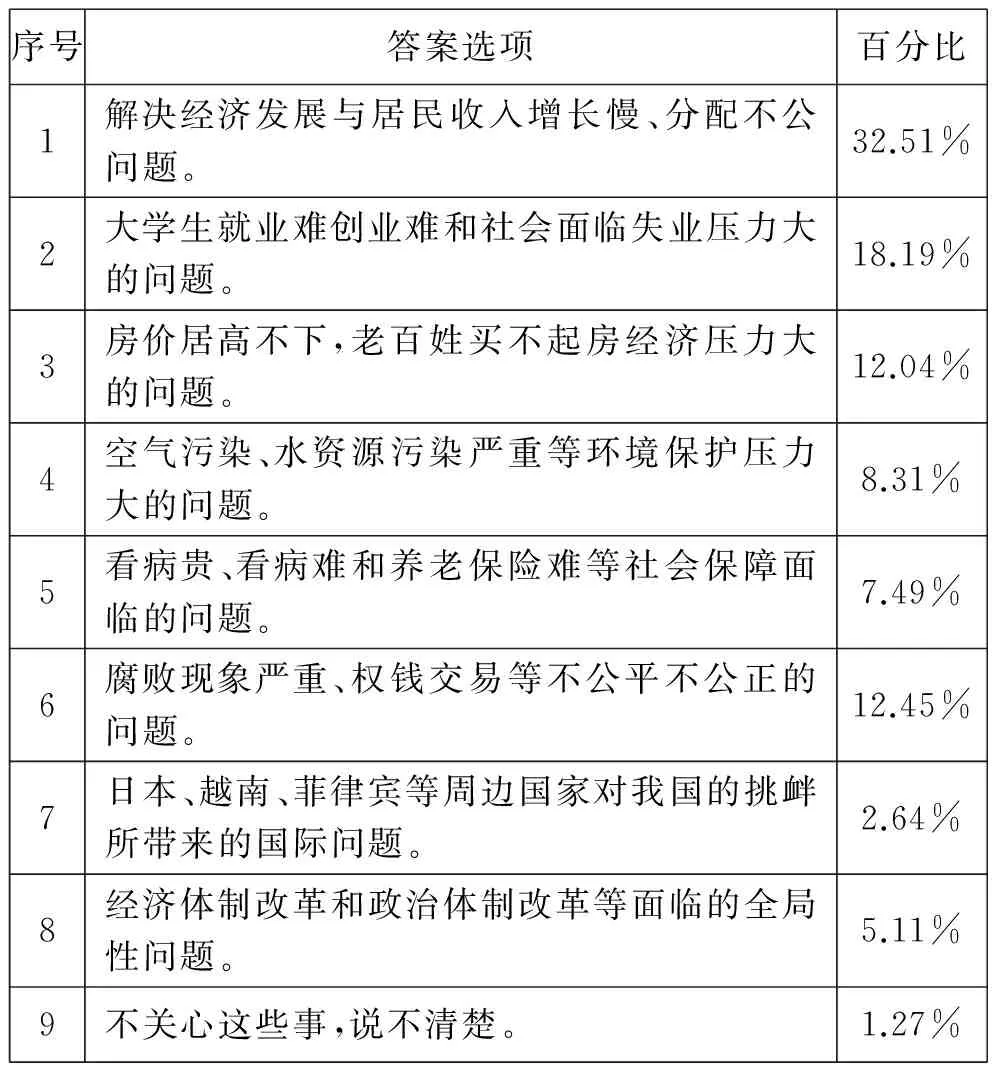

问题11:“您认为当今中国经济发展和社会进步面临的最大问题是()”。考察受访者对当今中国经济发展和社会进步面临的最大问题的理解情况。

当今中国经济发展和社会进步面临的最大问题实际上也是老百姓最关心的问题,作为执政当局就必须面对这个现实问题,并且采取切实可行的举措来解决好这些问题。从调查结果来看,老百姓最关心的问题中排第一位的是“解决经济发展与居民收入增长慢、分配不公问题”,占32.51%;排第二位的是“大学生就业难创业难和社会面临失业压力大的问题”,占18.19%;排第三位的是“腐败现象严重、权钱交易等不公平不公正的问题”,占12.45%;排第四位的是“房价居高不下,老百姓买不起房经济压力大的问题”,占12.04%,排第五位的是“空气污染、水资源污染严重等环境保护压力大的问题”,占8.31%。经济发展缓慢、居民收入增长缓慢、社会分配不公是当今中国社会的头号问题,这既是解决中国社会一切问题的根本途径,也是社会进步的核心问题,更是我们党和政府治国理政的根本方针问题;“大学生就业难创业难和社会面临失业压力大的问题”排第二位有其客观原因,一来本次调查中参与调查的人员中大学生和年轻人比例最高,他们最关心的问题自然是与他们生存和发展的需要密切相关的基本问题,二来就业和创业问题本来就是我们社会发展所面临的重要问题,就业是解决民生之本,只有解决好了年轻人的就业问题,他们的生活才会安稳;其余排第三、四、五位的问题也实实在在地是当今中国经济发展和社会进步所面临的主要问题,无论是腐败问题、房价高的问题,还是环境污染的问题都需要党和政府下大气力才能解决好的,也直接关系和影响到广大人民群众的生活质量,必须引起高度重视。其余的问题也是不可掉以轻心的,例如“看病贵、看病难和养老保险难等社会保障面临的问题”,占7.49%,这也是最受民众关注的民生问题,直接体现党和政府价值目标实现程度和中国特色社会主义的宗旨问题,人们的身体健康和生养病死得不到有效保障和求助,那就配不上人民政府为人民的宗旨意识了;选择“经济体制改革和政治体制改革等面临的全局性问题”是从国家发展和社会进步的整体高度来思考问题的,占5.11%,这确实是关涉国家社会发展的重要问题,选择这个选项的人要么是素质比较高,站在国家社会发展的全局高度来考虑问题,也可能是受党的十八届三中全会召开的影响,2014年上半年正是党和国家宣传和落实“全面深化改革”的大好时期,人们耳濡目染着中国社会全面深化改革的相关信息,占受访者高比例是很正常的;至于选择“日本、越南、菲律宾等周边国家对我国的挑衅所带来的国际问题”占2.64%,他们主要是从我国国际周边环境安全和稳定的角度来考虑的,这与2013年至2014年上半年日本、越南、菲律宾等周边国家对我国的挑衅所带来的麻烦有着密切的关系,也体现了这些受访者关注国家大事、深具爱国情怀的正能量。

表11 问题11的调查统计

三、总结与思考

1.深入实践、深入群众开展社会调查是研究和坚持中国特色社会主义的根本方法论,也是增强中国特色社会主义“三个自信”的必然途径。不调查了解人民群众对中国特色社会主义的理解和认知情况,就不可能采取正确的方法和途径向我们的人民群众来宣传这个理论;不了解人民群众的意愿和要求,就不可能制定建设社会主义的正确有效的方针政策;不了解人民群众的所思所想,就不可能最大限度地实现好维护好人民群众的根本利益,中国特色社会主义的理论自信、道路自信和制度自信就很难深入人心,就很难扎根群众,就很难内化为人民群众的自觉行为。早在1930年,毛泽东同志就提出了一个重要的工作方法论和政策路线的根本观点:“没有调查就没有发言权”。后来,在遭到党内错误路线领导人批判以后,毛泽东继续坚持道:“这句话虽然曾经被人讥为‘狭隘经验论’的,我却至今不悔;不但不悔,我仍然坚持没有调查是不可能有发言权的。”[1]毛泽东同志还在他亲自起草的《总政治部关于调查人口和土地状况的通知》中进一步提出:“不做正确的调查同样没有发言权”。足可见这一方法论在我们党的历史中有多么重要的地位和意义,这不仅是我们党正确的路线方针政策制定和实施的必然途径,也是我们研究和学习中国特色社会主义的根本方法。

我们这次社会调查问卷的发放、采访和回收,前后历时3个多月,分布在7个省区的十几个地区和城市,学生们回来反映很好、收获很大,真实地听到了广大群众对中国特色社会主义的态度和反映,真实地了解到了广大民众对中国特色社会主义的期盼和希望。有的调查小组深入工厂、农村、街道社区和个体商户家中,也有的调查小组到汽车站、火车站、商店等人员密集的地方去发放调查问卷,或与被调查采访者面对面促膝谈心,或是与受访者同吃同住,受到了热情接待和关照,不仅完成了课题组交付的调查任务,也增进了对中国社会的了解,增进了与老百姓的感情,听到了课堂上听不到的话语,学到了书本上学不到的东西。确实是有益于广大学生的第二课堂和社会实践活动。但是,在访问调查过程中,我们的调查员也有不被理解和尴尬的场面,也遭遇了路人的白眼和冷嘲热讽,甚至还遭到过社区保安的驱赶和流氓无赖的指责。尽管经历了各种各样的遭遇,我们的调查员都没有气馁过,更没有退缩过,都把它看成是自己成长过程中的一次小小的风雨洗礼,回到学校以后,一个个诉说调查的经历和过程时都是神采飞扬,滔滔不绝,感慨万千,纷纷表示收获和意义都很大。

2.一个国家的强盛,离不开精神的支撑;一个民族的进步,有赖于文明的长成;一项伟大事业的成功,离不开伟大价值信念的导航。中国特色社会主义伟大事业必须要有社会主义核心价值体系来引领,必须要有社会主义价值观来指引。一个社会的发展和进步,其根本原因在于生产力的发展和人的需求的变化,但是从人类社会发展的历史现实来看,这种发展和进步又往往是以这个国家民族的价值信念和价值体系的变革为起点或推动力的。正如美国社会学家丹尼尔·贝尔所指出的:“思想和文化风格并不改变历史——至少不会在一夜之间改变历史。但是它们是变革的必然序幕,因为意识上的变革:价值观和道德说理上的变革——会推动人们去改变他们的社会安排和体制”[2]。对于中国特色社会主义伟大事业来说,只有明确和坚持中国特色社会主义的价值信念和价值体系,才能全面、准确地认知和理解中国特色社会主义的理论探索、发展道路和制度建设,从而更好地建立符合这种“主义”要求的理论体系、发展道路、制度体系、生产方式及社会生活规则体系,有了对中国特色社会主义的理论自觉和价值自觉,才会形成对中国特色社会主义的价值自信。中华民族素有价值自信的气度和优秀的价值资源,并在漫长的历史长河中保持自己独具特色、辉煌灿烂的中华文化价值体系。90多年来,中国共产党人和全国各族人民前赴后继、顽强奋斗,不断夺取革命、建设、改革的重大胜利。中国共产党人之所以能战胜那么多难以想象的困难和挑战,表现出极强的生命力,就是因为有坚定的信仰力量支撑、有崇高的价值自信鼓舞。党的十八大提出了八个“必须坚持”的基本原则,也是中国特色社会主义的价值体系内涵,不仅为社会主义核心价值观作出了完整的注解和阐释,而且还为我们的社会主义建设指明了价值航向、浇注了文化定力。

在中国特色社会主义的文化建设中,首要的和最关键的是要让社会主义核心价值文化成为我们社会的主流价值文化,从而有效地引导和控制整个社会文化体系的健康发展。在社会主义价值文化受到挑战的情况下,要使之成为我国的主流价值文化,必须做好两方面的工作:“从理论的层面上对马克思主义价值文化进行重新阐释,并根据新的时代精神和实践需要发展马克思主义价值文化,形成中国特色社会主义价值文化,使我们推行的价值文化在理论观念上科学合理,有优势、有影响力、有竞争力,能得到社会公众的认同,能在党和国家各项工作中得到贯彻落实”。这样,我们的主流价值文化才能够在多种价值文化并存的情况下立于不败之地,不仅不会被其他价值文化消解或排挤出局,相反能成为引领和指导其他价值文化的主流价值文化。“从实践的层面上要使具有影响力和竞争力的中国特色社会主义价值文化的理论观念变为现实,同时成为主流价值文化,使其他价值文化自觉自愿地接受它的引领和指导”[3]。

3.全面了解和掌握人民群众对社会主义基本经济制度的认知和理解情况,确保国有经济乃至公有经济在整个中国特色社会主义的经济生活中起着主导和控制作用,对于正确理解党和国家的经济建设方针政策,理性看待和辩证分析中国特色社会主义经济建设过程中出现的各种现象和问题,积极参与社会主义经济建设有着重要的理论意义和现实意义。马克思主义认为,经济制度是人类社会生产发展一定阶段上的生产方式,是与一定生产水平相适应的生产关系的总和,经济制度构成一个社会的经济基础,决定着一个社会的经济生活方式和政治生活方式,决定着这个社会的政治制度和意识形态。但是,经济制度不是人们主观选择和设计的产物,是由生产力的性质和水平客观地决定着的。正如马克思指出的:“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系。”[4]其中,所有制关系在经济关系中是决定性的、第一位的,所有制关系决定了生产资料归谁所有、劳动者与生产资料相结合的方式,以及在此基础上形成的生产成果的分配方式。政治体制、政治制度和政治意识形态说到底就是占统治地位的阶级为了维护自己阶级在生产资料占有、生产过程中的主导地位和对社会产品分配的最终决定权而采取的社会制度,它是对这个社会经济制度以及社会的经济秩序的延伸和保护。中国特色社会主义的基本经济制度是由社会主义的经济基础和非社会主义的经济运行方式共同组合起来的。中国特色社会主义的基本经济制度决定着整个中国特色社会主义事业的基本属性和发展走向,是中国特色社会主义制度的重要支柱,也是社会主义市场经济体制的根基。当然目前我国的经济基础由于生产力水平的复杂性和满足社会需要的多重性,我们的公有制经济可以采取多种多样的实现形式。党的十五大报告明确指出, 公有制经济不仅包括国有经济和集体经济, 还包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分。由此可见, 公有制经济所涵盖的范畴远远大于国有经济,是可以有多重实现形式的。公有制实现形式的多样化,不仅有利于增强社会主义公有制经济的发展活力,也有利于巩固中国特色社会主义的经济基础和基本经济制度,更好地实现社会主义的价值目标。马克思曾指出,“相同的经济基础——按主要条件来说相同——可以由于无数不同的经验的情况,自然条件,种族关系,各种从外部发生的历史影响等等,而在现象上显示出无穷无尽的变异和色彩差异,这些变异和差异只有通过对这些经验上已存在的情况进行分析才可以理解。”[5]党的十八届三中全会指出:“公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。必须毫不动摇巩固和发展公有制经济,坚持公有制主体地位,发挥国有经济主导作用,不断增强国有经济活力、控制力、影响力”[6]。

辩证法告诉我们,公有制经济在社会主义国民经济中的主体地位是质和量的有机结合和统一。所谓质就是国有制经济的发展质量,主要是指它对国民经济宏观发展的引导和控制能力,它的发展效率与效益对国济民生问题的影响能力;所谓量就是指公有制经济在社会经济总量中应有一定的比率,这个比率是能够与它的质量效应和对国民经济宏观调控能力相适应的比重。比重过大不利于经济活力的增强,比重过小不足以发挥公有制经济的影响力和控制力。国有经济的主导作用和控制力是公有制主体地位的重要内涵。“国有经济控制力是指通过对关系国民经济命脉的重要部门、关键领域和战略产业实行国家所有制, 以规定、主导和支配它们的运行秩序与发展方向, 进而主导和支配国民经济运行发展的方向、秩序、速度、结构、规模等内容和关系的实力与能力。”[7]现阶段中国特色社会主义经济体制改革的主要任务就是巩固和发展公有制经济,增强国有经济对宏观国民经济的控制力、影响力、带动力和主导力。

4. 实现同共富裕是中国特色社会主义的价值目标,更是广大人民群众的良好期盼,在当今社会缩小财富和收入分配差距、解决好收入差距过大的问题,是真正实现共享社会发展成果、实现社会和谐发展的主要途径。居民收入差距拉大的问题是经济学界关注的热点问题,也有不同的认识和观点,但是,有一点是达成了共识的,那就是理性地看待发展中的收入差距问题,通过发展经济和政府调控来控制收入差距使之保持在社会心理容许的范围之内。党的十八届三中的精神就是要“让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,让发展成果更多更公平惠及全体人民”。[6]如果居民收入差距的拉大甚至呈现出两极分化的局势,其后果是不容乐观的。因为现在许多高收入者的收入来源不是勤奋劳动和诚实经营,大部分是经济体制改革发的体制财,这不仅会损害诚实劳动的社会意义,挫伤劳动者的积极性,而且还会动摇人们对社会主义按劳分配原则的信仰。因此,必须采取有力措施,调节和控制居民收入差距拉大的趋势。就必须深化政治体制改革,加快政府职能的转化,把权力关进制度的笼子,减少和消除因为体制和机制而造成的特权收入和灰色收入,增加白色收入。完善社会保障体系,通过民生改善等举措,帮助和救济进城务工人员、国有企业下岗失业人员和城市中失地农民等社会发展中的弱势群体,提高中低档收入家庭的经济创收能力。当然,在社会主义中国,要消除两极分化,缩小城乡居民收入差距,最主要的途径还是依靠国家政府和社会制度,只有依靠国家,在改革和发展中促进社会经济发展和壮大国家经济实力才能根本解决这个问题。因为,“国家具有一般社会组织所没有的暴力潜能的性质, 由它来界定和行使产权,具有比较优势。国家又是制度最大的供给者,它的制度供给能力和意愿是决定制度变迁的方向、深度、广度的主导因素。所以, 由国家来调节收入差距具有超出任何机构和个人力量调节收入差距的能力,并可以起到较好效果。”[8]我们相信,随着我国经济体制改革的进一步深化,社会生产力的不断发展,体制造成的“灰色收入”和“黑色收入”日益见不得阳光,人民依靠勤奋劳动创造美好生活的正能量一定会越来越大,一定能带来我们经济的飞速发展和社会的和谐进步。

5.坚定和增强中国特色社会主义的价值自信不是靠“御用”理论家的自吹自擂和自封自诩,也不能靠政治领袖们的行政命令和权威强加来实现,只能靠全体国民对中国特色社会主义的自觉认同和自愿信奉。美国学者塞缪尔·亨廷顿认为:“穷人通常很少参与政治,因为参与政治似乎与他们所关心的主要问题无关,也无助于解决他们的主要问题。对于穷人来说,最紧迫的问题是解决今天、明天或下周的工作、食品以及医疗等问题。”[9]指望基本生存问题都没有解决、整日为温饱问题而四处奔波的国人来自觉认同和自愿信奉什么主义或思想体系是不切实际的,只能是理论家们的一厢情愿。因此,马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中曾经说过:“理论在一个国家实现的程度,总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”[10]唯一可靠的就是让人民过上美好生活的主义或理论体系才是老百姓最关心并自觉认同和自愿信奉的主义或理论,满足人民的需要是理论被人民所接受和认同的硬道理。所谓满足“国家的需要”,归根到底就是能否满足广大人民群众的切身利益的需求,也正如马克思所说:“‘思想’一旦离开利益,就一定会使自己出丑。……这种利益是如此强大有力,以至胜利地征服了马拉的笔、恐怖主义者的断头台、拿破仑的剑,以及钉在十字架上的耶稣受难像和波旁王朝的纯血统。”[11]广大人民群众对某种理论的需要与否是决定这种理论能否在这国家生根发芽的关键,也是检验中国特色社会主义是否具有人民属性的根本标准。1980年邓小平在和几内亚总统会谈时说:“社会主义经济政策对不对,归根到底要看生产力是否发展,人民收入是否增加,这是压倒一切的标准”。1983年邓小平在另一个谈话中指出:“各项工作……,都要以是否有助于人们的富裕幸福,是否有助于国家的兴旺发达,作为衡量对或不对的标准。”[12]党的十八届三中全会报告指出,中国特色社会主义是“紧紧围绕更好保障和改善民生、促进社会公平正义、深化社会体制改革”,是以“增进人民福祉为出发点和落脚点”的,要“解决好人民最关心最直接最现实的利益问题”,“让发展成果更多更公平惠及全体人民”。[6]所以,改善民生、为民谋幸福是中国特色社会主义的价值追求,是密切党和人民群众关系的基础和纽带,是增强中国特色社会主义“三个自信”的逻辑起点。这个纽带联系的好坏标志就是改善民生、为民谋幸福的实现程度和人民满意度,中国特色社会主义建设实践的成败,也最终取决于能否满足广大群众的根本利益、能否最大限度地实现民生幸福,从而引起广大人民群众对这个理论的关注和热爱的程度以及对这个理论的认同和信仰的程度。

[1]中共中央文献研究室.毛泽东农村调查文集[M].北京:人民出版社,1982:17.

[2]丹尼尔·贝尔.后工业社会的来临[M].北京:新华出版社,1997:527.

[3]江畅.我国主流价值文化构建的三个问题[N].光明日报(理论版),2012-6-21.

[4]马克思恩格斯选集(第2 卷)[M].北京:人民出版社,1995 :32.

[5]资本论(第3 卷)[M].北京:人民出版社,2004 :894—895.

[6]新华社.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N].人民日报,2013-11-19.

[7]王占阳.公有制主体地位新论[J].长白学刊, 2004,(6):55-58.

[8]道格拉斯·C·诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海格致出版社/上海三联出版社/上海人民出版社,2008:274.

[9]塞缪尔·P·亨廷顿, 琼·纳尔逊. 难以抉择——发展中国家的政治参与[M].北京:华夏出版社,1989:117.

[10]马克思恩格斯全集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2002:209.

[11]马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009:286-287.

[12]邓小平文选(第3卷)[M].北京:人民出版社,1993 :23.

An Empirical Research on the Value Confidence Reinforcement of Socialism with Chinese Characteristics

ZUO Ze-wen, LUO Jian-wen, LI Xi-hong

If we don’t investgate the situation of the publics’ understanding and cognition of Socialism with Chinese Characteristics, we will not preach the theory to the public in a correct way. If we don’t understand the willingness and the aspiration of the public, we will not make out the correct and effective policies on Socialism construction. If we don’t know what the public think about, we will not carry out or maintain the fundamental interests of the public ultimately, and we will not only cannot make the theory, path and the system confidence of Socialism with Chinese Characteristics deep in hearts of the public, but also we will find it is difficult for us to make it root in the public, and it is difficult for us to make it a conscious behavior of the public. Therefore, we should let the public have a full understanding, and more importantly, we should make it an inner faith and a theory consciousness of the public.

Socialism with Chinese Characteristics; confidence in value; theory consciousness; empirical research

2016—04—23

国家社科基金重点项目“民生幸福的价值自觉与中国特色社会主义的价值自信研究”(14ASK017);教育部哲学社会科学一般项目“民生幸福:中国特色社会主义的价值自觉研究”(13YJA710030)。

左泽文(1968—),男,湘潭医卫职业技术学院副教授,副校长;罗建文(1963—),男,湖南科技大学哲学系教授,硕士生导师;李茜鸿(1990—),女,湖南科技大学哲学系哲学专业2014级硕士研究生。

D61

A

1009-5152(2016)03-0060-10