华侨华人与近代海上丝绸之路

——基于天一信局的个案考察

2016-10-31郑晓光

郑晓光

(福建师范大学社会历史学院,福建 福州 350007)

华侨华人与近代海上丝绸之路

——基于天一信局的个案考察

郑晓光

(福建师范大学社会历史学院,福建福州350007)

明清两代厉行海禁政策,海上丝绸之路逐渐式微。19世纪以后,第一次鸦片战争爆发后,欧美殖民主义者入侵亚洲,使中国和东南亚地区被动地融入世界资本主义市场,这在客观上成为近代海上丝绸之路兴盛的契机。下南洋的广大华侨华人成为近代海上丝绸之路建设的主体,是近代海上丝绸之路的开拓者和经营者。若无华侨华人的筚路蓝缕,胼手胝足,近代海上丝绸之路的繁荣是不可想象的,而以侨批业为主体形成的近代海上汇兑网络则成为近代海上丝绸之路兴盛的关键。

海上丝绸之路;华侨华人;天一信局;侨批

自古以来,闽粤等地区人民就有“漂洋过海,过蕃谋生”的传统。据载,早在唐代,泉州地区就有人到海外经商贸易,已有个别商人定居吕宋(今菲律宾)等地。第一次鸦片战争后,广州、厦门、福州等地辟为通商口岸,海禁开放;1860年中英《北京条约》签订,清政府允许华工出国,至此之后华工出国人数剧增。当时,一方面先后完成工业革命的各殖民强国入侵东南亚地区,急需大量廉价劳动力,西方殖民主义者开始有组织地诱骗诱拐沿海人民出国务工,数十万沿海人民作为“契约华工”被卖到东南亚;另一方面,沿海地区由于地狭人稠和战祸不断,广大劳动人民日益穷困,不得不远离亲人和故土,相率前往南洋谋生,因此鸦片战争后逐渐形成闽粤等地区人民的出国高潮。第二次世界大战前夕,据当时中国政府侨务委员会公布的数字,海外华侨共为8,717,416人,而东南亚华侨为7,109,516人,占华侨人口总数的81.55%,①林金枝:《两次世界大战期间东南亚华侨汇款及其作用》,《近代史研究》1988年第3期,第180页。可见当时东南亚华侨占全世界华侨的绝大多数。下南洋的华侨华人筚路蓝缕,胼手胝足,成为近代海上丝绸之②目前学界较广泛认可传统海上丝绸之路下限止于第一次鸦片战争,如广东大学历史系教授赵春路的《关于“海上丝绸之路”概念及其历史下限的思考》,中山大学博士生导师司徒尚纪的《海上丝绸之路概念、内涵、性质和时限之我见》,北京大学陈炎教授的《海上丝绸之路与中外文化交流》等,他们在论述中均持有以上相同观点。相关学者认为近代“海上贸易依然存在和发展,但已失去海上丝路的本来意义,而成为用铁和血写成的文字”,“是西方列强走的掠夺贸易之路”,“已失去以往海上丝路和平友好的优良传统”。然而亦有一部分学者将研究视角延伸到鸦片战争之后,中国华侨历史学会副秘书长黄晓坚研究员在《海上丝绸之路与华侨华人:基于潮汕侨乡及海外潮人的历史考察》一文中将考察视角延伸、拓展到近代;董志文编著的《话说中国海上丝绸之路》亦探讨了民国时期的海上丝绸之路。笔者认为,近代海上贸易活动华侨华人广泛参与其中,且做出了卓越的贡献,体现着重要的华侨精神,故将近代海上贸易活动纳入“海上丝绸之路”,在广义上使用这一概念,对于进一步研究海上丝绸之路似有一定裨益。2013年10月习近平总书记访问东盟时提出建设“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,近代海上贸易承接传统“海上丝绸之路”,下启“21世纪海上丝绸之路”,有着极重要的承转作用,故笔者仍然尝试将近代海上商贸活动纳入“海上丝绸之路”的概念中。路的开拓者和经营者。

随着海上贸易的日渐繁荣,大量资金在国际间流通,以往的物物交换等国际贸易结算方式已不能满足日益扩大的贸易需求,因此近代意义上的以外汇交易为特征的国际金融汇兑逐渐兴起。19世纪中期以后在东南亚和中国闽粤等地区开始出现经营侨批业务的组织或个人,这在一定程度上承担起国际金融汇兑的职能....其中郭有品创建的中国历史上规模最大、分布最广、经营时间最长的民间侨批局——天一信局,规模堪比一般银行,对近代海上贸易起着重大的推动作用。笔者拟以天一信局为个案,从微观层面考察华侨华人与近代海上丝绸之路的关系,以期为21世纪海上丝绸之路的建设提供借鉴。

一、天一信局的发展历程

鸦片战争后,闽粤等地区人民的出国高潮逐渐形成。在外打拼的闽粤人民,有着浓厚的乡土和家族观念,他们希望通过自己在海外的努力,不仅上可以赡养父母,下可以抚育妻儿,同时亦能造福乡梓,因此这些只身在海外谋生的华侨华人赚钱之后,第一要事就是汇款给家乡的父母妻儿,兼救助穷苦亲戚,“盖闽粤人南来多而且家乡观念浓厚,若不汇款回国者,同乡皆讪笑之”①李小燕:《中国官方行局经营侨汇之研究》,新加坡国立大学博士学位论文,2010年,第3页。。然而当时南洋与国内之间航运不便,邮局、银行尚未普遍设立,如何和国内的家属沟通信息、汇寄钱款,成为华侨华人面临的一大难题。为了解决这一问题,水客代解侨批便应运而生。天一信局的创始人郭有品就是从做水客起步的。郭有品,字鸿翔,今龙海市角美镇流传村人,在家中排行第四。郭有品年幼失怙,由母亲丁氏抚养成人,至二十岁,三个哥哥先后亡故,家中仅有孤侄寡嫂,生计全落在他一人身上,负担很重,于是他便前往南洋谋生。

据现有史料记载,郭有品幼年入私塾念书,聪敏过人,不事劳动生产,并无生产耕作技术,因而随亲友往南洋谋生后非常不适应,不久他便选择水客工作。郭有品将东南亚华侨华人所托的银信带回国内,收取一定小费,同时用批款购买当地土货,回国后易货再分批款给侨属,并收取回信,郭有品慢慢成为华侨华人和国内亲属信息和资金沟通的桥梁。由于郭有品平素办事通达能干,而且待人接物谦恭有礼,勤劳朴实,因此深得侨界的信任和支持,没几年业务便扩展到各埠。郭有品一年一般往返国内外至少有一次,在出国时,通常还为一些初次出国的同胞作向导,到达目的地后,经常替他们寻找栖身之地,甚至为他们介绍职业。即使他本人要再往他埠,也会托亲友代为设法安置。如此乐于助人,郭有品在华侨心目中的威望与日俱增,业务也随之日渐兴旺。

然而随着下南洋谋生人员的增多和侨居地经济的繁荣,从事水客的人也逐渐多起来,当时仅闽南几县的水客就达千余人,据统计1871年至1884年间,水客所携带的银信平均每年达311万银元。②林真:《福建批信局述论》,《华侨华人历史研究》1988年第4期,第12页。业务的增多和竞争的激烈致使水客这种个人经营方式弊端逐渐显现,愈来愈不能满足华侨华人的需求。首先,水客为个人经营,运送侨批效率低,无固定汇款期限,往返耗时长,回批递送迟缓。其次,汇款费率较高,一般为汇款金额的10%,而且水客没有固定的经营场所且无担保,个人信用不可靠。第三,水客收集汇款和派送能力有限,往返途中还要中辍收汇,营业范围小,无法满足华侨经常汇款的需求。最后,水客逐渐增多,削价竞争,利润减少,如不改变经营方式,难以获得较大利润。同大多水客不通文墨相比,郭有品小时受到良好的私塾教育,使他具有一般水客少有的远见卓识,能够洞察先机。面对水客经营方式存在的弊端,郭有品结合他自身的经验和心得,于1880年(清光绪六年)在漳州流传创办天一批郊,比大清邮政的开办早了十六年,“天一批郊”的“天一”据说是取“天人之际,合而为一”之意③贾俊英:《闽南侨批史研究:以天一信局为个案的考察》,华侨大学硕士学位论文,2012年,第17页。,为专营华侨华人寄信和汇款的服务机构。光绪十八年(1892年)改称为“天一信局”,并扩大为四个局,设流传为总局,厦门、安海、吕宋为分局。光绪二十二年(1896年)注册为“郭有品天一信局”,1912年改称为“郭有品天一汇兑银信局”,如图1,此批封即印有天一信局名称。

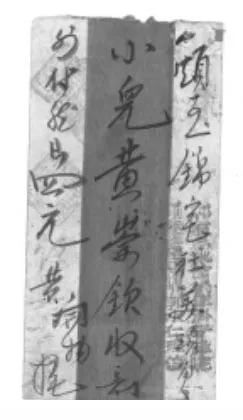

图1 天一信局批封

注:批封印有“天一信局批馆”和天一信局印鉴。此外,批封上书“外付龙银四元”为侨批的一大特色,即汇款金额必书于批封上,一般有批信必有批款。(福建省著名侨批收藏专家黄清海先生藏品)

郭有品创办天一信局后,勤勤恳恳,兢兢业业,服务广大侨胞,批信局业务也蒸蒸日上。然而不幸的是,光绪二十七年(1901年)三月,郭有品在厦门罹患鼠疫亡故,享年49岁。郭有品去世后,17岁的长子郭用中接管了天一信局。郭用中子承父志,精心经营,几年间天一信局业务锐增,盈利甚丰,分局也逐年增设。天一信局以“信誉第一,便民为上”为原则,订明汇款费率,严禁信差向侨眷索取小费,如图2,在其自制的侨批信件上即有此保证声明。

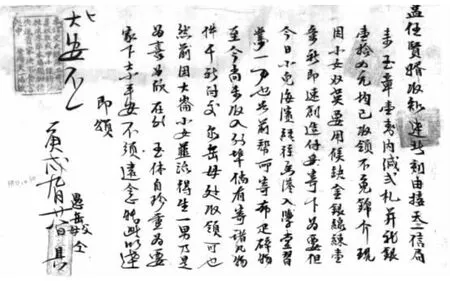

图2 天一信局1910年的批信

注:批信左上角即声明:“本馆交大银无工资若是被取或甲小银祈注批皮来示本局愿加倍坐还贵家决不食言戊申安海天一局启”。(福建省著名侨批收藏专家黄清海先生藏品)

良好的信誉,再加上规范化、职业化的经营使天一信局成为众多批局中的佼佼者,鼎盛时期共有总分局33家,其中国内9家,国外24家;雇佣职员556人,其中国内163人,国外393人。1921-1926年,每年收汇1000~1500万银元。①中国银行泉州分行行史编委会编:《闽南侨批史纪述》,厦门:厦门大学出版社,1996年,第176页。1927年天一信局因管理不善,进行汇水买空卖空失利而一败涂地,被迫于1928年1月18日宣布停业。天一信局的倒闭,致使海内外数以千计的职工全部失业,震动了国内外侨界。

二、华侨华人与近代海上丝绸之路的建设

由上所述可知,天一信局是业界最大的侨批局,自1880年开业至1928年歇业,前后历时48年,跨越近半个世纪,其发展历程可以说代表了侨批业发展演变的历史,亦见证了华侨华人开拓、经营近代海上丝绸之路的历史。传统意义上的海上丝绸之路主要有东海航线和南海航线,东海航线主要目的地为日本列岛和朝鲜半岛,南海航线主要是往东南亚及印度洋地区。因华侨华人主要集中于东南亚地区,故本文以下探讨的近代海上丝绸之路的贸易主要集中在南海地区。

(一)天一信局见证近代海上丝绸之路商贸活动的兴盛

19世纪中后期至20世纪初期,华侨华人汇款一般是随信附银,有信必有银,每次汇款数额一般比较小,通常都是一两个银元。天一信局平均每年收汇1000~1500万银元,亦即当天一信局每年的收发汇超过千万大银时,它已囊括了将近百万人的华侨华商,可谓有闽商的地方就有天一信局。在近半个世纪内,天一信局垄断了当时近三分之二的闽商资金②曹佩弦,孟昭丽,刘姝君:《天一信局见证明清外贸之路》,《新华每日电讯》2014年5月16日。,它的收汇情况,一定程度上反映了东南亚经济的繁荣与萧条,同时更是华侨华人经济实力的晴雨表。可以说,天一信局不仅确保了海上丝绸之路资金的顺畅流通,亦见证了近代海上贸易之路的兴盛。

鸦片战争以后,兴起于18世纪60年代的第一次工业革命在欧美各主要资本主义国家先后完成,各殖民强国踌躇满志,在世界范围内大肆扩张,寻找原料产地和倾销产品,物产丰饶的南洋地区很早就被纳入其扩张范围。欧美殖民强国入侵东南亚,客观上也将资本主义经济体系和近代生产技术推进到东南亚各个角落,带动了东南亚地区交通、工贸、商业种植业的全面发展,从而引发对劳力、手工业技术和商贩的大量需求。鸦片战争后闽粤地区人民的出国高潮则满足了这一需求。下南洋的广大华侨华人不仅成为海上丝绸之路商贸活动的开拓者和经营者,同时也是东南亚的开拓者、建设者。

起先华侨华人只身南来,人力、钱力有限,绝大多数是做小本生意,散居于当地的乡村集镇,从事人力拉车、卖冰水、补鞋等行当,也有一部分人从事各种商品和当地土产的购销生意。随着时间的推移,经过缓慢的资本积累,少数华侨商人由于勤勉努力、经营有道,生意规模日益扩大,进而从事各国间的贸易往来。华侨投资经营的进出口额,二战前在东南亚各国外贸总额中的比重,荷属东印度约占10%;马来亚约占出口额的10%-20%;菲律宾占进出口投资总额的26.9%;暹罗占出口总额60%,进口总额40%。1933年,在暹罗大型进出口公司中,华侨投资经营的有61家,约占总数的26%。当时华侨进出口商的资本,主要集中在橡胶加工制造业、碾米业和制糖业等,有的还占垄断地位。如在荷属东印度,虽然华侨经营的进出口额比重不大,但在大米进口中占有优势地位,1929年前约有90%是华侨投资经营。1928年,全荷印的砂糖出口总量为302.8万吨,1926-1933年,仅糖王黄仲涵所经营的砂糖出口,年平均数达33万吨,一人所占份额就超过10%。越南、暹罗两国主要出口产品大米,60%以上的份额为华侨华人所经营。橡胶是马来亚主要出口产品,1919年,华侨经营投资的橡胶企业有四五十家,到1928年,仅新加坡一地,有记录可查的橡胶贸易商店就达261家。暹罗和荷属东印度等地橡胶出口贸易也为华侨所垄断。①李鸿阶:《华侨华人经济新论》,福州:福建人民出版社,2002年,第20页。新加坡华人从事的转口贸易在当时也是非常显著的。新加坡华侨华人来往于东南亚地区和中国华南,以收购橡胶、锡和各种土特产品转售给新加坡的欧洲商行,也将欧洲大商行输入新加坡的各国工业品分销东南亚和华南地区。据1938年有关方面的调查统计,新加坡各种类型的华侨商业有110种,计6765家,其中转口贸易商就有383家。②胡晓玲:《东南亚华人华侨经济网络的形成、发展与转型研究》,中南民族大学硕士学位论文,2012年,第17页。

华侨华人经营的进出口贸易活动不仅是华侨华人谋生和致富的手段,亦是海上丝绸之路的基本内容,在华侨华人的戮力经营下,近代海上丝绸之路逐渐繁荣起来,各国之间的经济贸易往来日渐频繁。当然,海外华侨华人不仅仅是海上丝绸之路上的贸易经营者,对侨居地的开发亦是贡献卓越。华侨们集中从事种植、加工制造、采矿等,他们经营的橡胶园、椰子园、甘蔗园,开采的锡矿,随处可见,1912年马来亚的锡80%由华人开采和冶炼,祖籍福建永定的华侨胡国廉,被称为“锡矿大王”;印尼的白胡椒几乎全由华侨经营种植;著名华侨领袖陈嘉庚和华侨商人李光前均从事橡胶产业而致富。华侨华人生产的初级产品源源不断地供应世界资本主义市场,同时也促进了侨居地的经济繁荣和社会发展,成为东南亚开发的有功之臣。如果说,华侨的商业活动对海上丝绸之路的经贸交往,起到了重要的促进作用,那么,广大华侨在海外的开发创业,更为海上丝绸之路的蓬勃发展,奠定了坚实的基础。③郑山玉:《华侨与海上丝绸之路——部分侨乡族谱中的海外移民资料分析》,《华侨华人历史研究》1991年第1期,第26页。

虽然在不同阶段,华侨华人的经营活动随着政治与经济环境起起伏伏,但总体上来讲华侨华人在东南亚构建起了庞大的商业网络,成为沟通中国与东南亚经济贸易往来的桥梁。华侨华人的商贸等经营活动,一方面,为西方社会和东南亚侨居地提供了高品质的消费品和原材料,刺激了当地经济社会的发展;另一方面,大量的侨汇也源源不断地回馈中国原乡眷属,从而也促进了侨乡经济的发展。可见,海上丝绸之路商贸活动的兴盛,促成了多边共赢的局面。

(二)华侨华人胼手胝足、栉风沐雨构建近代海上丝绸之路

近代海上丝绸之路的兴盛,是以华侨华人付出惨痛牺牲为代价的。华侨华人出国谋生实为生活所迫,是无奈之举,闽南民谣:“番平若是真好赚,许多人去几回转。都是家乡环境逼,只得出门度难关。”19世纪中后期,往返中国和东南亚的海运尚不发达,海上风雨飘摇,经常出现海难事故,往返人员葬身鱼腹的现象,并不少见。天一信局创办者郭有品就曾经在海上差点遇难,他在一次运送侨批回国的途中,遭遇台风,轮船沉没大海,险些与侨批一起沉入海底,幸得同乡救助,才免于遭难。④中国人民政治协商会议福建省龙海县委员会文史资料研究委员会编印:《龙海文史资料》(第10辑),第103页。永春县街尾水客宋质,一次搭帆船回国,被惊涛骇浪飘至孤岛,粮尽,每日靠几粒花生渡命,他发誓过49岁就不当水客。轮船通行南洋后,宋质虽年过5旬,但还是继续从事水客行当。①吴鸿丽:《近代闽南“侨批”文化中的水客》,《泉州师范学院学报》2007年第5期,第14页。海难事故在那时经常发生,往返于南洋和中国的华侨华人们九死一生,若无大无畏精神,是没办法坚持下去的。往返中国和东南亚途中的灾难对于华工们来说还仅仅是开始,在东南亚打拼的华侨华人还要面对恶劣的生存环境,更有殖民者的血腥压迫。有《出洋歌》,这样唱出在外谋生的华侨华人的境遇②中国人民政治协商会议福建省龙海县委员会文史资料研究委员会编印:《龙海文史资料》(第10辑),第500页。:

搬下行李牛栏住,华工真像做伙夫;稻草铺地当眠床,茅屋栖身还要租。

方才安顿好铺盖,红毛指挥就上山;有的搬石千斤重,有的开山不轻松。

谁想偷闲歇一气,拳打脚踢待华工;红毛手持哭丧棒,来讲两句火气冲。

可恨红毛天无理,克扣伙食克扣工;三顿吃饭枪打压,半饱半空腹肚空。

鸡叫头更就起床,鬼叫半夜才收工;做牛做马也有歇,华工牛马还不如。

水土不合得病症,赶到一间小木棚;三成病症变七成,病情加重一命倾。

一曲《出洋歌》生动地刻画了华工们在外谋生的艰难,一字一泪,令人不忍卒读。然而面对诸般困难,素来勤劳朴实、坚韧不拔的华工们,排除万难,奋勇前行,亦有歌谣歌颂到,“唐山阿伯真正雄,刀山剑海、龙潭虎穴也平常”③《中国歌谣集成·福建卷》编辑委员会编:《中国歌谣集成·福建卷》,北京:中国ISBN中心,第464-465页。,道出了华侨华人面对诸多艰难困阻百折不挠、大无畏的精神。华侨华人们的胼手胝足、栉风沐雨,不仅促进了侨居地经济的繁荣和社会发展,是东南亚开发的有功之臣,同时亦是海上丝绸之路上贸易的经营者,近代海上丝绸之路的兴盛离不开华侨华人的努力。

(三)天一信局与近代海上丝绸之路汇兑网络的形成

近代海上丝绸之路的兴盛除了得益于华侨华人的勤勉努力外,近代海上丝绸之路汇兑网络的形成是其兴盛的关键。鸦片战争前的海上贸易主要以物易款或物物交换,以黄金和白银作为主要的流通手段,较少涉及到今天所谓的国际金融汇兑。鸦片战争后,大量闽粤等地人员前往东南亚谋生,广大华侨华人筚路蓝缕、胼手胝足,近代海上丝绸之路逐渐兴盛起来,大量资金在国际间流通。19世纪中期以后物款交易逐渐过渡到外汇交易为主要特征,而19世纪中期至20世纪初,国内与东南亚之间航运不便,银行、邮政尚未普遍设立,如何快速进行国际资金汇兑,实现资金的流通,成为华侨华人进行贸易往来的一大难题。以天一信局为代表的侨批业起了很好的中转作用,承担了很大部分银行国际金融汇兑的职能,构建起了近代海上丝绸之路的汇兑网络。

在通讯尚未发达的时代,进行国际汇兑难度可想而知。侨批业在实践的基础上,通过卓有成效的分工协作,形成了效率极高的业务流程,构建了一张近代海上丝绸之路汇兑网络,覆盖了大部分东南亚和中国沿海地区。完整的侨批业务流程主要包括收汇、头寸调拨、承转和解付四个环节,有着连接国内外的较严密的组织机构设置。侨居地通常设有收集信、款的收汇总局和其分支机构;侨区口岸设有头盘局,一般为海外局的直属分局或联号,而仅从事代理海外局业务,以向海外局收取批佣为利润的信局,则称为二盘局,头盘局和二盘局统称为承转局;侨乡各地普遍设有三盘局,是专为头二盘局分发信、款和收取回文的派送机构,又称作解付局。每一业务循环都以“信汇合一”为始,又以“信汇合一”告终。整个流程的前提是信款的收集,没有收汇,也就谈不上批款的流转。最慢的过程是头寸的调拨,款项需要通过三角或四角外汇市场进行周转,只要一个外汇市场失灵,资金就无法调拨,批信也就无法派送解付。侨汇的流通,一般是南洋收进侨汇,批款多用于周转生利,用快捷方法报数额给口岸的委托局,俗称这种帐汇为“数”。国外收款额“数”,国内付款额“数”分发侨批,国内外批局就产生“数”的债权债务关系。收汇局和委托局之间则采用多种方式抵消债务,其中仄纸、信汇和票汇就成为批信局办理侨汇汇兑的主要方式。④王朱唇,张美寅:《闽南侨批史话》,北京:中国广播电视出版社,2006年,第142页。

以天一信局为例,经过郭有品、郭用中两父子的用心经营,批局广为海内外华人所信赖,业务蒸蒸日上,分支机构遍设海内外,在国内的有漳州、港尾、浮宫、泉州、同安马銮、上海及香港等地分局;在国外菲律宾的宿务、怡朗(今伊洛伊洛)、三宝颜、苏洛、怡六岸、甲描约,印度尼西亚的井里汶、吧城(今雅加达)、垄川(今三宝垄)、泗水、巨港、万隆,马来亚(今马来西亚)的槟城(今槟榔屿)、吉隆坡、大吡叻,暹罗(今泰国)的曼谷和通卡(今宋卡),缅甸的仰光,安南(今越南)的把车(今巴知)、西贡(今胡志明市),以及实叻(今新加坡)、金塔(今柬埔寨的金边)等分局。鼎盛时期共有总分局33个,其中国内9个,国外24个;雇用职员556人,其中国内163人,国外393人。①中国银行泉州分行行史编委会编:《闽南侨批史纪述》,厦门:厦门大学出版社,1996年,第176页。天一信局分支机构所在地点大都是华侨华人广泛集中的地区,这些地方很多是传统意义上海上丝绸之路的主要贸易地点,但也有一些是近代以来兴起的城市,比如新加坡。遍布东南亚各地的分支机构,覆盖了东南亚的主要地区,将华侨华人囊括进来。天一信局采取“一条鞭”的组织形式,总局统率分处各地的一二三盘局,各局分工细致、明确,以联网形式结成国际的通信汇兑大网络,侨批的书信和汇兑业务在这张网络中顺畅运转,每年有高达1000~1500万银元在这张网络中进行流通。天一信局组织规模之大,业务之繁荣,胜过当时一般银行,为一时之翘楚。由上可见,天一信局可称得上准跨国企业,其组织和经营的最大特色即是网络化,将移民、邮政、国际金融集结于一张网络,为海上丝绸之路提供基础服务。

据不完全统计,从1871年到1949年,侨汇总数约为58000万美元。大量侨汇的流动,在南中国海地区编织成一张特殊的资金流通网络——侨汇网络。支撑这一网络运作的主要中介组织,就是侨批局。②戴一峰:《南中国海与近代东南地区社会经济变迁——以闽南地区为中心》,《史林》2005年第2期,第84页。在银行和邮政尚未普遍介入国际汇兑业务时,以天一信局为代表的侨批界承担起了中国与东南亚的国际金融汇兑,成为国际贸易资金流通的管道,在一定程度上也为中国和东南亚的传统金融业向现代金融业转型起了非常重要的导向作用。即使在国际汇兑通行后的1930-1935年的五年中,福建邮局国际汇兑业务,还不及侨汇总数的1%。侨汇60-70%仍由侨批局转汇进来。③同②,第138页。换言之,如果没有侨批业在中国与东南亚贸易中起的资金管道作用,近代海上丝绸之路要兴盛起来,是不可想象的。

三、结语

自明清两代厉行海禁政策之后,传统海上丝绸之路逐渐式微。19世纪以后,鸦片战争暴发后,欧美殖民主义者入侵亚洲,使中国和东南亚地区被动地融入世界资本主义市场,这在客观上成为近代海上丝绸之路兴盛的契机。下南洋的广大华侨华人则成为近代海上丝绸之路建设的主体,是近代海上丝绸之路的开拓者、经营者。若无华侨华人的胼手胝足、栉风沐雨,便无近代海上丝绸之路的繁盛。近代海上丝绸之路的兴盛不仅促进了东南亚地区的开发和社会经济的发展,对侨乡的现代化亦起到了一定的作用。同传统意义上的海上丝绸之路相比,近代海上丝绸之路的一大特色是具有现代意义的国际金融汇兑业务的兴起。在19世纪中期至20世纪初期,银行和邮政尚未广泛设立时,以华侨华人经营的侨批局为代表的传统金融机构在很大程度上承担起了这一职能,对近代海上贸易起了重大推动作用,成为近代海上丝绸之路繁盛的关键。

Overseas Chinese and maritime Silk Road

ZHENG Xiaoguang

Ming Dynasty and Qing Dynasty’rigid implementation of the Boycott policy led to the gradual decline of the maritime Silk Road.After the outbreak of the First Opium War,US and European colonialists invaded Asia,which caused China and Southeast Asia to integrate into the world capitalist market passively and became the opportunity for modern maritime Silk Road to flourish objectively.Overseas Chinese immigrants in Southeast Asia had become the subject of modern construction of the Maritime Silk Road.They were the pioneers and operators.Without hard work of overseas Chinese,the prosperity of modern maritime Silk Road would have been unthinkable.The overseas remittance for the modern maritime exchange network has become the key to modern maritime Silk Road’s prosperity.

Maritime Silk Road;overseas Chinese;Tianyi;the overseas Chinese remittance sector

K250.6

A

1009-9530(2016)03-0059-06

2016-04-25

郑晓光(1988-),男,福建师范大学社会历史学院2014级历史地理学专业博士研究生。