热老化对氯丁橡胶粘合性能的影响

2016-10-28王惠中编译

王惠中 编译

热老化对氯丁橡胶粘合性能的影响

王惠中编译

热老化对氯丁橡胶的粘合性能影响很大,而且发生变化的形式相当复杂。加热时,从氯丁二烯中分离出来的氯原子参与了自由基反应。

热老化;氯丁二烯;粘合

聚氯丁二烯在非受力状态和变形条件下会结晶,所以它的内聚强度很高。以聚氯丁二烯为基础的橡胶型胶粘剂,在工业生产和人们的日常生活中获得了广泛应用。氯丁胶粘剂能与多种不同的材料(如橡胶、金属、木材、玻璃、混凝土、皮革、陶瓷等)粘合。

在生产、贮存和使用过程中,胶粘剂要经受热的作用,这将影响粘合强度。根据热作用的不同条件,粘合强度发生变化的形式非常复杂。氯丁胶粘剂是弹性体组分材料,其中除了聚氯丁二烯之外,还要添加树脂、低分子粘合改性剂、填充剂和其他添加剂。

文中研究了作为胶粘剂弹性体基础——聚氯丁二烯的热氧老化对氯丁橡胶在与金属的粘接过程中,其结晶能力和粘合强度的影响。

该文作者将氯丁橡胶的不同浓度(3%~15%质量)的甲苯溶液SN-232(标准Q/SNYF02.06-2009)作为研究对象。先在室温下制成溶液,然后在标准压力和333~363 K温度条件下,于空气中对该溶液加热不同的时间。在波数从400~4000 cm-1范围内,在Perkin-Elmer公司出口的IR傅里叶RX1红外光谱仪上,得到红外线透射光谱,用它在400~4000 cm-1波峰范围内评估生胶的结构。把聚合物甲苯溶液浇涛成溴化钾晶体,然后完全去除溶剂,如此制成分析用试样。用称重法测定薄膜厚度。用填充炭黑的正硫化丁腈橡胶БHКC-28胶料作为与金属粘接时弹性体基质。用标准剥离法测定胶粘剂的强度指标。将粘合体系子室温下放置3天进行试验,该粘合体系还要在标准压力和353 K温度下,经受不同时间的热空气作用。试样被加热后再对它进行冷却,并在试验前静置3天。

文中研究的硫醇调节型聚氯丁二烯是2-氯-1,3二烯的统计聚合物,它包括了不同的微结构链段:反式1,4;顺式-1,4;包括1,2和3,4在内的2-氯-1,3-丁(间)二烯的统计的聚合物,它们的数量分别为85%~87%,10%~12%,1.5%~3%和1%~2%。它们的氧化反应能力有本质上的区别。此外,聚氯丁二烯氧化反应的特征是,可能参与了基团反应。这种基团反应存在于已进入聚合物链段结构中的氯原子的氧化反应之中。与其他通用型橡胶不同,人们对它的研究不够。从理论上评价不同结构的链段,在氧化引发反应和脱氯反应中的反应能力,是颇有意义的。利用NWChem程序综合体,采用DFT B3LYP/6-31G**密度泛函量子化学法,对该反应的热动力函数进行计算。在计算时,采用携有端甲基替代延长链,且微结构不同的氯丁二烯两个链段中的二价原子,作为分子模型。图1上列示了构型为1,2和反式1,4结构,且含端甲基(3,5-二氯-3-乙基辛1,5-二烯),由氯丁二烯链段组成的二价原子模型。

图1 聚氯丁二烯(3,5-二氯-3-乙基辛-1,5-二烯)1,2-反式和1,4-反式链段的结构模型

在双键的α位置上减少氢原子与碳脱离的能量(与饱和聚合物相比),是决定不饱和碳链橡胶氧化速率的主要因素,该能量比烷烃要小50~80 kJ/mol。在文中所认可的理论水平框架内,量子化学计算结果与这些数值相当吻合。其中,图1上列出了C2和C4模型,该模型中氢原子与碳原子脱离的热焓反应的计算值分别为418和368 kJ/mol。在顺式聚异戊二烯模型双键的α位置上,氢原子脱离碳原子的热焓反应计算值比,368 kJ/mol这一数值大30 kJ/mol。就是说,聚氯丁二烯上的α位置上的C-H键,虽然比聚异戊二烯中的活性略低一些,然而,它却是氧化时潜在的反应中心。氯原子可能是第二个这样的中心。在所研究的模型中,氯原子脱离C3和C5热焓反应的计算值分别为241和378 kJ/mol。其他这种类型的二价原子(1,2结构加成)也获得了类似的结果。因而,氯丁二烯1,2链段中的氯原子是最活泼的反应中心,而氯原子脱离1,4结构加成链段的速率却非常低。这一点与众所周知的试验实践相吻合,正是这些试验实践证实了1,2链段中的氯原子,在聚氯丁二烯的自由基反应中非常活跃。生胶的分子链进一步氧化反应,通过所形成的烷基基团,与氧分子的接受能力相关联。根据氧加成到聚氯丁二烯,1,2和反式-1,4链段的烷基中去的热焓的反应计算结果,其分别为-47和-68kJ/mol。就是说,基团活性与原来反应中心的活性成反比例关系,这是自由基反应的普遍规律。量子化学计算表明,当聚氯丁二烯以不饱和碳氢 化合物的标准机理(过氧化氢的积累和随后的分解)被氧化时,以下机理起重要的作用,即氯原子被分离出来。由于生胶中碳氢化合物片段以氯自由基的形式脱氢,结果在胶料体系中氯化氢积累了起来。

3%浓度的聚氯丁二烯溶液的氧化试验数据与这些结构相吻合。采用碘滴定法发现,在333 K温度下氧化20 min后,胶料中过氧化氢有所积累,当氧化30~50 min时这种积累达到最大值,并随着氧化温度的升高而持续增多。与此同时,溶液黏度大大降低。当过氧化氢的浓度达到最大值,在某种情况下,黏度降低,溶液泛出乳白光。这就证实了微相分离现象。正如研究所表明的那样,黏度降低与橡胶被破坏没有必然关系。当产生微相分离时,生成的凝胶体不是化学性的,而是物理范畴的。这种凝胶体是可逆的,当用异丙醇滴定时,凝胶体便消失了。用酸碱溶液滴定的试验结果表明,除过氧化氢以外,氧化过程中,氯化氢同样聚集在胶料中。氯化氢析出的速率要比过氧化氢的聚集速率低一些,当过氧化氢的浓度最大时,氯化氢的析出速率也达到最大值。在溶液中的氯化氢析出之前,溶液泛乳白色,当乳白色现象消失了,溶液也就呈完全透明状了,溶液的黏度也将提高。所以,氯化氢的析出速率达到最大值是非常重要的,即在氧化过程中形成的物理性微凝胶,由于氯化氢的析出而遭到破坏。可以推测,物理性微凝胶的形成与过氧化氢形成络合物有关联。众所周知,过氧化氢能够形成相当牢固的氢键。微凝胶被破坏是过氧化氢的浓度减少所致,是过氧化氢与低分子氯化氢形成络合物的结果,这就导致物理网络被破坏。应当指出的是,在工厂里实际生产聚氯丁二烯胶粘剂(称之谓“凝胶化”胶粘剂)时,形成了物理性凝胶,这是大家所熟悉的。工厂里的技术人员对此采取的对策,是向胶粘剂中添加少量水分。在这种情况下,水发挥了作用,它提供了上文所描写的异丙醇滴定效果。看来,在物理性凝胶三维结构被破坏的同时,水和过氧化氢形成了含氢键的络合物。

研究生胶氧化时,红外光谱上发生的变化从整体上说,与上述描绘的图谱相符合。在353K温度下橡胶薄膜被氧化时,1,2和3,4构型链段中乙烯基含量一味减少,吸收带上的波峰分别为926和889 cm-1。在1,2结构构型中,链段消耗的速率相当高。在吸收带1660和825 cm-1处的1,4反式结构的含量减少。在氧化约40 min后,这种减少的速率开始放缓。在这一时期,吸收带3347 cm-1处的OH-的浓度在曲线上达到最大值。根据吸收带上的657和602 cm-1波峰可以判断出C-Cl基团的含量。氧化时,这些基团的强度下降,这与吸收带上记录的生胶溶液中氯化氢的析出是相吻合的。

在297 K温度下,于7 d时间内橡胶便结晶了。溴化钾晶体膜的厚度为25μ。光谱测定周期为一昼夜。聚氯丁二烯的结晶和非结晶试样红外光谱定性分析表明,橡胶结晶时,光谱上的变化与文献上所记载的相符。其中,被称为“结晶吸收带”955 cm-1波峰呈现在结晶试样的红外光谱上。根据这条“结晶吸收带”,可以比较结晶的程度。根据非结晶吸收带1226 cm-1处波峰的变化情况,可以测定结晶度的绝对值。同时还可观察到结晶橡胶光谱上其他的变化。被研究试样结晶度的计算值(考虑到吸收带1660 cm-1处膜厚度的变化)为25.6%。重要的是,在353K温度下,氧化30 min聚合物的结晶能力不仅不降低,甚至略有提高。这样,根据“非结晶”吸收带1226 cm-1处波峰计算的最大结晶度为28.7%,这就超过了原试样的结晶度若干。在结晶的同时还伴随着亚甲基构像的改变,即从卷曲歪扭构像过渡到反式构像(1443和1430 cm-1处吸收比例只升不降)。这样,结晶吸收带C-Cl(669 cm-1)的份额有所增加。根据这些数据可得出如下结论,即,用含氧基团对分子链进行微量改性,不会降低聚合物的结晶度。对聚合物溶解度进行的评估表明,在这种条件下的氧化,不会同时发生构像改变。聚合物溶解在甲苯中,即实际上分了链仍保持着线型结构。但是,随着氧化持续时间的延长,氧化条件苛刻,谱图将发生变化。例如,在403 K温度下氧化210 min,试样的结晶能力在7 d内完全丧失。这样,聚合物在甲苯中完全不溶解,交联链段的浓度为4.6×10-6mol/g。可以这样认为,用氧进行改性的结构的可调节性遭到破坏,是抑制结晶性的决定性因素。因为在交联链段(实际上这些链段并未氧化)的浓度达到5×10-6mol/g之前,橡胶的热结聚不仅不会降低结晶度,甚至可将这一指标提高若干(约20%)。

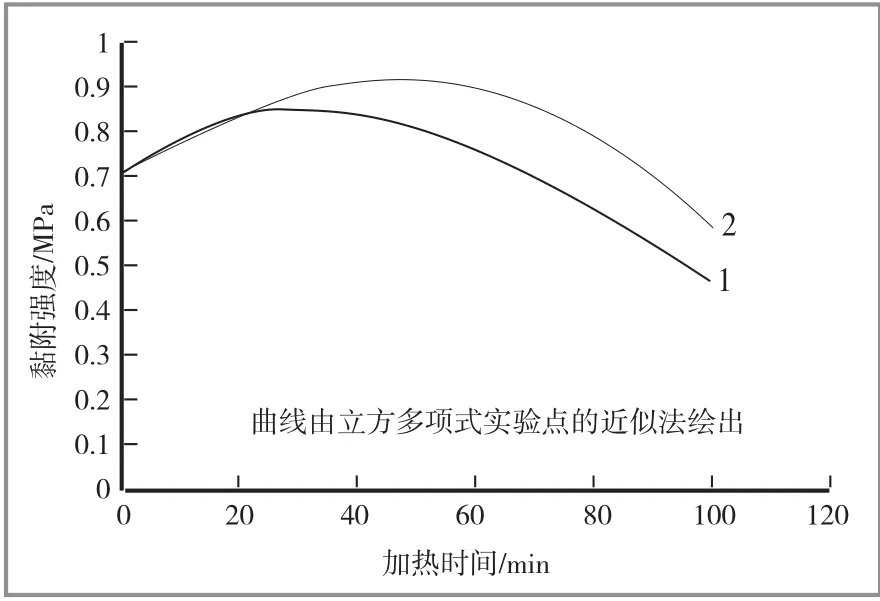

对上述聚氯丁二烯氧化时的结构变化进行的研究将对其粘合性能产生多方面的影响。正如研究所表明的那样,粘合强度与生胶溶液和粘合试样的加热时间的相关性曲线具有最大值(图2)。在粘合强度与生胶溶液加热时间之间的相关性曲线上,最大值的位置在时间上与溶液氧化时过氧化氢的最大浓度相吻合。在加热粘合试样时,曲线上最大值的位置向长时间区域有少许移动。与此同时,粘合强度最大值本身要比加热溶液时大一些。看来,在加热粘合试样时,由于加热过程中进行的热结聚反应的缘故,粘合强度有所增大。此外,在加热时,作为粘合组分的氯丁橡胶,与作为被作用物丁腈橡胶之间其官能团发生了相互作用。加热时间超过标准值会降低粘合强度,这是由于弹性体氧化时其官能化作用的影响,结晶度开始降低。

图2 溶液的加热时间(1)和在353 K温度下粘合试样的加热时间(2)对粘合强度的影响

总之,氯丁橡胶在溶液和薄膜中氧化时产生的反应,会导致溶液的流变性质和薄膜粘合性能产生多重变化。于是,在加热时,从1,2结构氯丁二烯链段中分离出来的氯原子,参与了自由基反应是这些效果的重要特征。

[1]COЛOBЬEBME. BЛИЯHИE TEPMOOКИCЛEHИЯ Ha aДГEЗHOHHЫE CBOЙCTBA XЛOPOПPEHOГO КAУЧУКA[J] КAУЧУК И PEЗИHA 2014(2):30-33.

[责任编辑:张启跃]

TQ 333.5

B

1671-8232(2016)09-0033-03

2016-01-27