上市公司内部控制自我评价信息披露问题探讨

2016-10-26张今

张今

摘要:内部控制自我评价报告作为企业内部信息披露的主要形式,既能够帮助管理者提高内部控制意识,也能够向社会投资者提供真实有效的财务信息。 本文以2012年、2013年创业板电气机械及设备制造业的内部控制自我评价报告为研究对象,对该行业36家上市公司的内部控制信息披露情况进行分析,讨论其内控披露的现状,并提供改善上市公司内部控制信息披露问题的相关建议。

关键词:内部控制 电气机械及设备制造业 信息披露

一、研究背景

无论国内还是国外,上市公司的财务舞弊问题愈发明显,上市公司的内部控制问题也逐渐引起了公众的广泛关注。一些上市公司盲目追求自身利益,忽视了内部控制制度的设计与执行,未能有效及时的防范风险,从而造成巨大的经济损失,也造成了一定的社会危害。安然事件,世通事件等一系列案件的频发,给公众带来了严重的信任危机,也使得许多国家开始重视通过立法的方式来加强对于上市公司监管和控制。2002年,美国国会通过并颁布萨斯班法案,该法案404条款正式强制要求公司披露内部控制报告(含管理层内部控制自我评价报告及注册会计师内部控制鉴证报告),以提高会计报告的可靠性。2006年,沪深两大交易所分别发布了内部控制指引,要求上市公司披露内部控制自我评估报告和审计鉴证报告;2008年,财政部所发布的《企业内部控制基本规范》,要求上市公司聘请注册会计师对其内部控制有效性进行审计。从制度建设上来看,我国的内部控制建设确实取得了很大的进步,但上市公司实施披露的内容格式以及标准等具体情况仍有待检验。

本文以创业板电气机械及设备制造业的34家上市公司为样本,通过对2012、2013年公司出具的内部控制自我评价报告进行分析,探究企业内部控制信息披露中存在的问题和缺陷, 并提出合理建议,完善我国上市公司内部控制自我评价报告体制。

二、我国创业板电气机械及设备制造业信息披露状况

(一)我国电气机械及设备制造业的发展状况

电气机械及设备制造业是工业领域装备设备的提供者,其发展有着广阔的市场空间,是我国竞争最为激烈的行业之一, 2009年国际金融危机的爆发,使我国电气机械及设备制造业出口值同比下降15.4%,国际竞争力评价指数也略有下降。但从全球市场来看我国电气机械及设备制造业仍然处在领先地位,随着金融危机的平息,消费者信心逐渐回升,国家的政策扶持和企业自身的转型升级,将是中国电气机械及设备制造业保持全球地位的两大助力。

目前,我国在电气、设备等方面的出口量也由于形势大好而逐年增加,中国电气机械及设备制造业将迎来一个崭新的高度。从企业自身来看,应该明确所处行业的发展和竞争状况,增强自身的内部控制建设,对风险进行有效的评估和控制,以不断提高自身的竞争力。

(二)创业板电气机械及设备制造业内部控制信息披露的统计分析

1、内部控制评价披露总体情况

从上表所统计的数据所示,在电气机械及设备制造业的36家上市公司中,2012年披露内部控制评价报告的公司有33家,占样本总数的91.7%,2013年披露内部控制评价报告的公司达到35家,占样本总数的97.2%,这一比例说明了该行业的大部分上市公司都能够遵守国家的相关规定,对内部控制信息进行披露,可见我国内部控制信息的披露相较于以前得到了很大的改善,《内控指引》中的相关条例得到了有效的实施,总体表现良好。

2、报告披露的责任主体

内部控制信息责任主体的不同,说明了上市公司内部控制信息披露的自愿性,一般来讲,由董事会主导的内部控制自我评价报告有相对较高的可信度。根据表2的统计,样本中内部控制信息的责任主体部门分为公司董事会、管理层以及未明确披露主体三类,其中,有27家公司认定以董事会作为内部控制的责任主体,占样本总数的94.44%,有8家公司将管理层认定为内部控制的责任主体,占样本总数的2.78%,另外有1家公司为指明内部控制的责任主体,占比2.78%。

3、报告披露的格式

在所有的报告中,本文以报告结构中对内部控制工作的评价相关内容,即报告格式内容的不同,将报告的内部控制表述分为“简单披露”、“详细披露标准披露”、“详细披露非标准披露”三种格式,“详细披露标准披露”是指公司对内部控制完整的以五要素的描述来展开,对内部控制活动及其执行情况进行详细披露,“详细披露非标准披露”是指公司仅对五要素中几个方面进行了披露,但总体仍然不够明晰清楚,“简单披露”是指公司仅提及纳入评价范围的业务和事项,没有严格围绕内部控制五要素进行展开。结果如表3,其中,“详细披露标准披露”的公司有15家,占比41.7%,“详细披露费标准披露”的有8家,占比22.2%,另外则有13家公司仅简单提及纳入评价范围的业务及事项。

从统计数据中我们可以看到,企业内部控制评价报告的格式并没有得到统一的规范,多数公司仅按照自我理解和企业需求来进行报告,有的按照内部控制五要素的方式来进行展开,有的则按照重点控制活动来进行披露,导致企业内控评价报告的披露形式存在较大差异,使得企业间的横向比较更加困难。

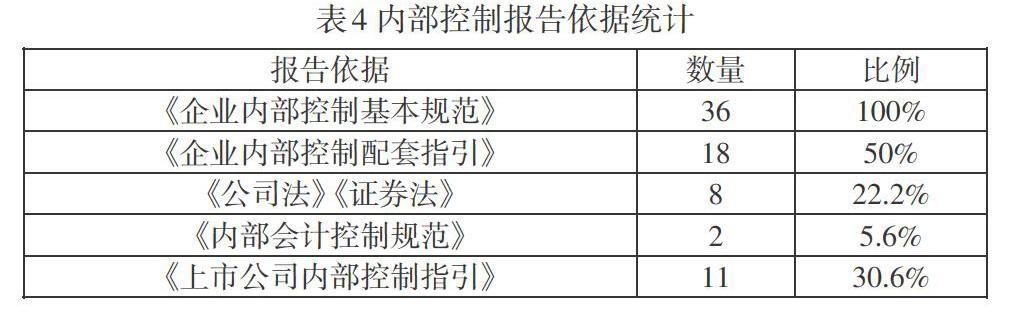

4、内控报告依据

内部控制评价是企业的董事会对企业的内部控制有效性进行评价并形成评价结论及报告的过程,上市公司只有在遵循相同的评价依据的前提下,才能使得不同上市公司间的评价结论和会计信息存在可比性。依据从表4的统计数据来看,《企业内部控制基本规范》作为对企业内控建立和实施提出原则性要求的规范,几乎作为每个企业的内部控制评价依据之一,比例达到100%。但值得注意的是,对企业内部控制的应用和评价起指导作用的《企业内部控制配套指引》仅被半数的公司作为评价依据,这一数据的差异令人怀疑内部控制评价在企业是否得到了切实执行。

5、内容详细程度

从内部控制评价报告披露的详细程度来看,在36家上市公司的自我评价报告中,内部控制的责任声明、内部控制评价有效性结论披露数所占比例超过90%,可以说明样本公司对于内部控制给予了足够重视,但对于重点控制活动、内控缺陷的认定标准披露数所占比例相对较低,说明了样本上市公司对于内部控制信息的披露可能存在流于形式,没有落实到位的情况,另外,对于内部控制缺陷的认定和整改情况所披露的比例未超过50%,指出重大缺陷的几乎没有,这并不能完全说明我国上市公司内控整体不存在重大缺陷,有可能存在企业并未采取积极改进的做事,反而对自身缺陷抱有回避态度的情况。

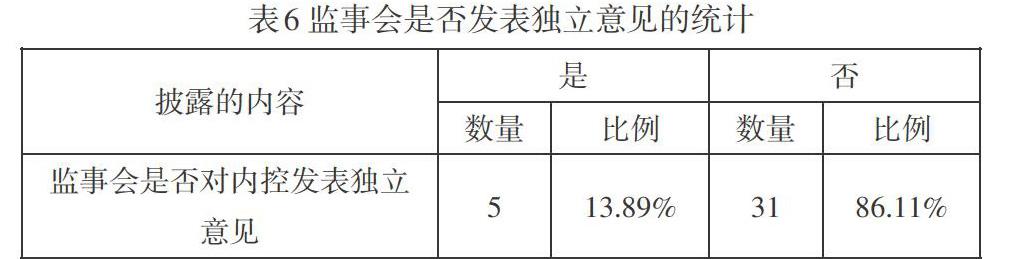

6、监事会效力

从表中可以看出,在样本选取的36家公司中,仅有5家公司的监事会对内部控制发表了独立意见,所占比例仅有13.89%。这一数据充分显示了在我国一些上市公司的实际情况中,监事会并未完整有效的发挥其监督作用。由于董事会在上市公司中拥有决策权,且公司的法人代表和董事长设置通常为同一人,这种机制的不合理使得监事会逐渐成为了董事会的附属机构。在选聘机制上,由于大股东和经理层的权力与监事的薪酬相挂钩,使得监事会失去应有的监管力度,在上市公司内部监督中没有发挥到其重要作用,成为了公司决策者以及经理层的附属机构,对监督职责缺乏积极性。

三、上市公司内部控制自我评价报告披露存在的问题及相关建议

(一)责任主体不够明确

从统计结果来看,在36家上市公司的内部控制报告中所注明的责任主体参差不齐,这一部分是由于国内仍缺少相关的规范条例,另外,上市公司对于内部控制的责任划分也存在模糊不清的问题,有些公司并不能完全明确内部控制的相关责任方应归属于哪一方,这使得相关主体责任的履行缺少了衡量的标准,出现了责任界定不清的情况。而相关责任主体的模糊,使公司内部缺乏主动对内部控制进行修缮的动力,很可能造成企业对于减少或避免内部控制信息的负面影响的相关措施的缺失,从而使得内部控制信息的披露变成“形式主义”,对信息使用者没有价值。

上司公司想要提升内部控制信息的有效性及内部控制报告的质量,首先应该明确和落实相关报告责任。虽然《公司法》中没有明确指出董事会在内部控制建设和完善方面的责任,但其职权中包括对内部管理机构的设置、制定基本管理制度,因此,应当认为内部控制的建设将董事会作为内部控制报告的责任主体,并建立以董事会为主导的内部控制报告制度。

(二)报告格式不规范

我国自2009年开始施行的《企业内部控制基本规范》中对于上市公司在报告中应披露的内容作出了规定,但却没有对报告中披露的方式、程序、范围等进行强制规定,这导致了许多上市公司在评价内部控制时出现报告结构随意、表述不清晰等问题,所提供的评价意见也不尽相同,从而使得内部控制信息披露内容的有效性大大降低,无法进行比较和分析。

我国内控信息的公开是以自我评价报告的形式进行的,统一的内部控制报告形成过程能够有效地提高内部控制信息披露的质量,同时节省上市公司的编报成本。内部控制信息披露的内容应该充分传达具有完整性、合理性和有效性的内部控制信息,在形式上,应该对内部控制信息的形式和内容提出更加统一和细化的要求,在内容上,则应强调信息披露的深度和详细程度,关注公司内部控制制度的实质性问题。

《内控指引》要求会计师事务所应该按照主管部门的相关规定对公司内部控制自我评价报告进行核实评价,但这一规定并不细致,使得对上市公司内部控制的评价仍然缺乏统一的披露依据。为了有效发挥内部控制审计的实质性,避免对上市公司内部控制评价报告的审计流于形式,中国注册会计师协会以及证监会应该明确规定,若上市公司未整改其内部控制中所存在的重要缺陷,则注册会计师不能发表关于内部控制有效的无保留审计意见。

另外,有关监管部门应尽快规范内部控制信息的披露标准,同时加强企业对于内部控制信息披露的认识和理解,建立完善的内部控制评价指标体系,增强企业内部控制信息披露的可比性。

(三)外部监管不到位

从前文所统计的数据可以看出,虽然我国对于上市公司内控信息披露的主体、时间都做出了规定,但仍存在有些上市公司在评价报告中的内容不清晰的情况,而由于我国对于报告违规披露的问责机制不够健全,惩罚力度较轻,也是造成内控报告可靠性降低的原因之一。保证信息披露质量是增强内部控制自评报告可信度的前提。因此,建议相关部门加强监管,对于一些上市公司存在的披露虚假信息、隐瞒内部控制缺陷等违法违规行为应作出相应处罚,证券交易所应该主动负担起监督责任,更有效的发挥监督职能,同时制定对于违规企业的处罚机制,实行责任到人,提高企业的违法成本,同事,对于内控报告中提供不实信息的,应进行警示,引起利益相关者的注意。

(四)监事会未能发挥有效作用

扩充监事会的权利,首先可以尝试通过将部分董事的提名权交给监事会,财务报告由董事会编制后交由监事会审核,以监事会的监督作为必要提交过程的方式,来重建监事会的监督权利中心地位。其次,由于目前监事会缺少专项的业务经费,开支活动受到董事会的限制,这就使得监事会的监督活动在一定程度上无法完全展开。因此,应在公司预算中单独设置监事会的业务活动经费,用于支付进行企业内部控制监督活动时所发生的一系列费用。

参考文献:

[1]财政部等五部委.企业内部控制基本规范.2008年

[2]财政部等五部委.企业内部控制评价指引.2010年

[3]杨有红,汪微. 2006沪市公司内部控制信息披露研究[A]. 中国会计学会.中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C].中国会计学会:,2007:12

[4]李玲.公司治理视角下上市公司内部控制问题的探析[D].江西财经大学,2009

[5]田菲.我国成长型中小企业内部控制问题研究[D].山西财经大学,2013

[6]任悦.上市公司内部控制效率问题研究[D].天津财经大学,2009

[7]杨远霞.我国创业板上市公司资本结构与盈利能力相关性研究[J].统计与决策,2013,03:171-173