二化螟性诱剂在茭白上的防效初探

2016-10-24吕文君梁丽伟吴旭江陈银根徐钦辉

吕文君,梁丽伟,吴旭江,陈银根*,徐钦辉

(1.新昌县蔬菜总站,浙江 新昌 312500;2.新昌县农产品质量检测中心,浙江 新昌 312500)

二化螟(Chilo suppressalisWalker)属鳞翅目螟蛾科,是茭白生产上的主要虫害,严重影响其产量和品质。昆虫性诱剂是人工合成的昆虫性信息素。昆虫性信息素防治技术通过模拟昆虫释放性信息素进行求偶的行为诱杀成虫,达到控制害虫种群数量的目的。利用性诱剂防治害虫是选择性高、无抗药性、有效期长、益于环保的生物防治技术,对无公害农产品、绿色农产品、有机食品等环保产品的生产起到了极大的推动作用[1-4]。应用性诱剂诱杀二化螟具有较好的防控效果,诱捕器中的性诱剂诱芯含有人工合成的昆虫性信息素化合物,雄性成虫被引诱至诱捕器内自然死亡,使当代雌性成虫田间交配几率下降[5-8],不仅减少了当代和下一代二化螟成虫的种群数量,而且降低了茭白害虫防治对化学农药的依赖程度,解决了茭白生产中的农药残留问题[9-12]。

新昌县地处浙江省东部山区,是“中国高山茭白之乡”,年种植面积1 000 hm2,产值9 000万元。为了有效控制二化螟在茭白生产上的为害,减少农药使用,降低农药残留,提高农产品质量安全水平,新昌县蔬菜总站在新昌县回山镇回山茭白合作社示范基地开展田间试验,比较性诱剂诱捕和常规施药对二化螟的防治效果,为茭白二化螟的无公害防治提供参考。

1 材料和方法

1.1 试验材料

飞蛾诱捕器型号PT-PMT,二化螟性引诱剂诱芯(毛细管诱芯)置于诱捕器,可以均匀、缓慢、持久地释放性诱剂,均由宁波纽康生物技术有限公司提供。

供试茭白品种为回山单季茭。

1.2 试验时间及地点

试验于2015年在新昌县回山镇回山茭白合作社宅下丁茭白示范基地进行。该区域海拔400 m,地势平坦,沙质壤土,肥力中等。

1.3 试验设计

试验设3个处理:处理1:二化螟性诱剂处理区,667 m2放置诱捕器1个,放置高度在作物顶端上方40 cm,每个诱捕器放置1支诱芯,诱芯每30 d换1次。处理2:常规施药区,不放置二化螟性诱剂,喷施5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂(浙江升华拜克生物股份有限公司生产)防治。处理3:空白对照区(CK),不放置二化螟性诱剂,不进行化学防治。每个处理占地面积667 m2,重复3次,每个处理间隔100 m。各处理其他田间管理措施相同。

1.4 调查内容及方法

根据当地二化螟发生规律,试验从5月20日-7月30日每隔3 d调查1次,记录每个诱捕器诱虫量,共调查24次。根据当地二化螟发生规律,在二化螟诱捕高峰期后8、12 d,分别在每个小区随机取样调查5个点,每点选3株,定点定株调查所有叶片幼虫量及虫卵量。记录各小区农药使用次数及成本。

诱捕效果计算方法参考林积秀等[5]的方法。虫口减退率=(CK活虫-处理区活虫)÷CK活虫×100%

卵量减退率=(CK卵量-处理区卵量)÷CK卵量×100%

2 结果与分析

2.1 诱虫量调查

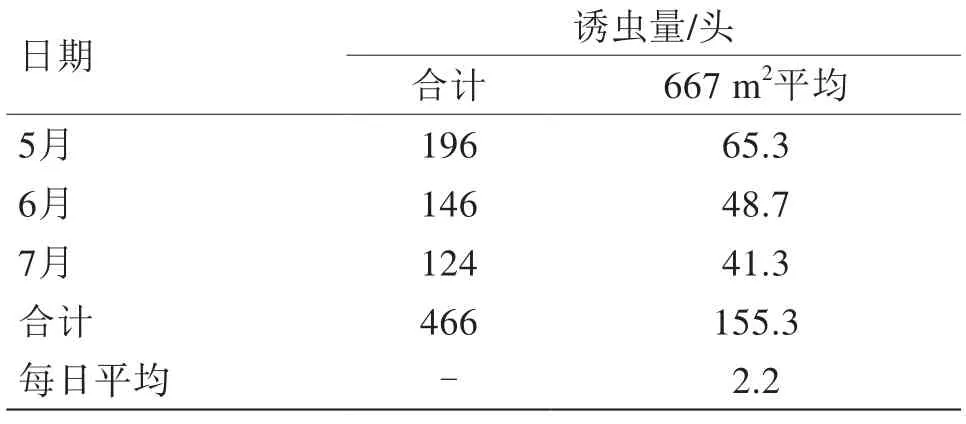

由表1可知,二化螟性诱捕器在5月20日-7月30日(72 d)诱虫总量为466头,平均每个诱捕器可诱杀155.3头,平均每天每个诱捕器诱杀2.2头。按照月份诱虫量来看,5月诱虫量最多,为196头,以后逐月减少,可见5月底至6月初为高峰期,并且通过诱杀降低了成虫的基数,达到了防虫的效果。

表1 诱捕器诱虫量调查结果

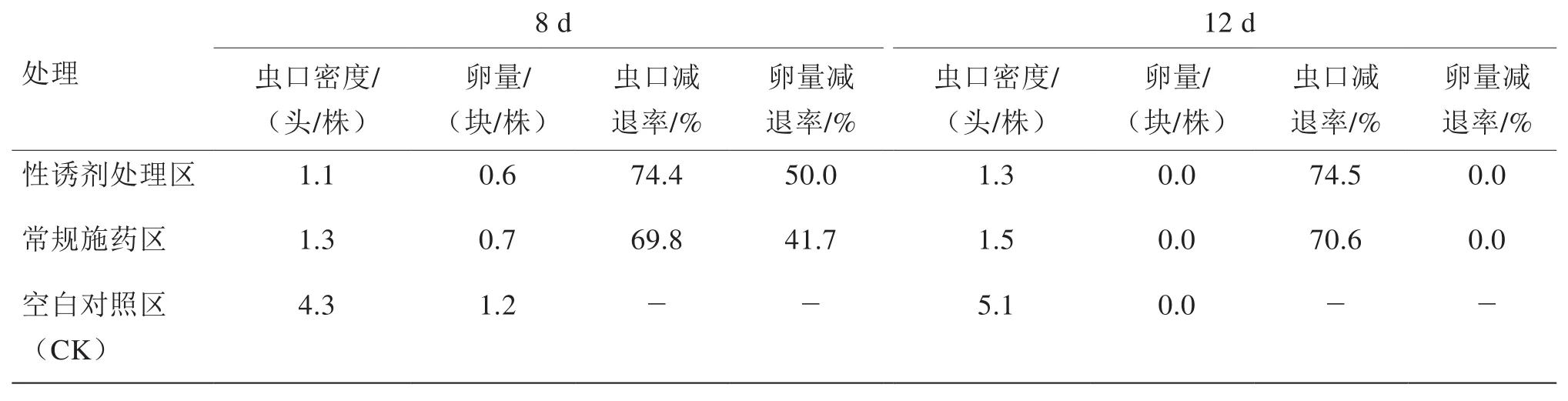

2.2 虫口密度和卵量调查

由表2可以看出,处理区虫口密度、卵量明显比对照区减少,8 d后性诱剂处理区的虫口密度、卵量分别减少74.4%和50.0%,优于常规施药区;12 d后性诱剂处理区的虫口密度减少74.5%,亦优于常规施药区。可见性诱剂处理能显著降低二化螟虫口密度和卵量,性诱剂防治二化螟效果要比常规施药更好。

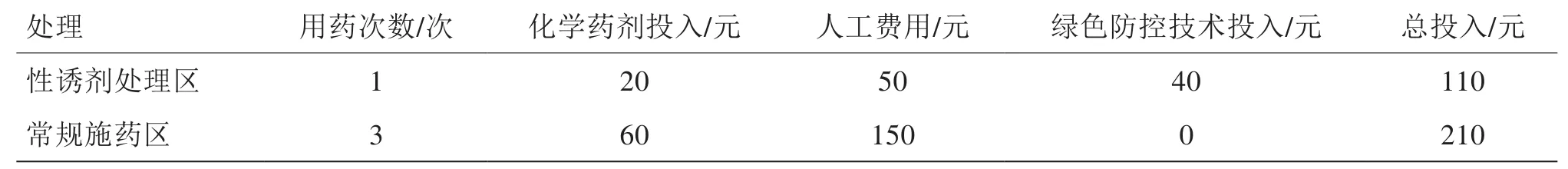

2.3 二化螟防治成本比较

由表3可知,在5月20日-7月30日试验期间,性诱剂处理区只用药1次,较常规施药区减少2次,相应的药剂投入和人工费用也减少。使用性诱剂防治二化螟比常规施药667 m2可节本增效100元。

3 小结

试验结果表明,性诱剂防治茭白二化螟具有良好的效果。应用性诱剂不仅可以诱杀二化螟雄性成虫,并且大大降低了二化螟的虫口密度和卵量,保证了蔬菜安全生产,提高了蔬菜商品性状。同时,应用性诱剂防治茭白二化螟可以提高经济效益,减少农药使用量和次数,节约用药成本和劳动力成本,667 m2节本增效达100元。性诱剂防治二化螟是一项经济、环保、可操作性强的绿色防控技术,不仅保护了环境,还确保了蔬菜产品质量安全,具有良好的经济效益、生态效益和社会效益。

表2 虫口密度和卵量调查结果

表3 性诱剂防治与化学防治667 m2投入比较