听觉条件下蒙古语元音和谐的偏侧化分析

2016-10-24杨柳新于洪志

杨柳新,于洪志

(西北民族大学 甘肃省民族语言智能处理重点实验室,甘肃 兰州 730030)

听觉条件下蒙古语元音和谐的偏侧化分析

杨柳新,于洪志

(西北民族大学 甘肃省民族语言智能处理重点实验室,甘肃 兰州 730030)

文章研究记录了被试在无意识状态下(给被试播放无声无字幕电影,并要求被试忽略所听到的声音)感知蒙古语元音和谐的脑电数据,以探讨听觉条件下大脑对蒙古语元音和谐的ERP反映情况.对比不同变化条件下的脑电数据(蒙古语元音:和谐与不和谐;紧元音:和谐与不和谐;松元音:和谐与不和谐),以进行偏侧化实验.分析结果显示:①在听觉条件下,以Oddball范式呈现不和谐元音作为偏差刺激,和谐元音作为标准刺激.不管是紧元音、松元音还是蒙古语元音,均未诱发明显的MMN和P300.②被试感知刺激时所激活的脑区集中在额叶、中央区和颞叶.但感知强度有所不同,大脑对紧元音的感知强度相比松元音和蒙古语元音的要弱,而松元音和蒙古语元音的感知强度较为相近.

蒙古语元音和谐;ERP;听觉感知;大脑偏侧化

0 引言

元音和谐是阿尔泰语系、乌拉尔语系等的语言特色.李兵在其研究中将元音和谐分为9种类型:颚和谐、舌根位置和谐、舌位高度和谐、唇状和谐、鼻化和谐、咽化和谐、松紧和谐、卷舌和谐、完全和谐[1].蒙古语作为阿尔泰语系中的一种,也存在元音和谐的现象,但具体内容在各语言之间不同, 在同一语言的方言之间也有不同.蒙古语元音和谐的基本规律,即阳性元音只能和阳性元音相拼,阴性元音只能和阴性元音相拼,中性元音可以和阴性或阳性元音相拼,普遍形式是词的第一个音节的元音制约其后的元音,使其在后头松紧、舌位、唇形等方面与之适应[2].本文采用Oddball范式给被试呈现语音刺激,运用Scan4.3采集并分析听觉条件下被试对刺激的感知情况,并通过分析得到大脑感知刺激时在大脑激活的区域.

1 方法

1.1被试

6名内蒙古地区的蒙古族大学生(3男3女,年龄范围18~21岁,平均年龄20岁)作为被试,被试母语均为蒙语,并且无听觉障碍.所有被试都是就读于西北民族大学的学生,除学习过汉语和英语外,均未辅修其他语言,均未接受过专业的音乐训练.为了确保采集的原始脑电信号有效可用,在实验开始前所有被试告知试验相关流程,并签署实验知情同意书.

1.2刺激

图1 oddball 范式和刺激材料

A是本研究中利用oddball范式设计的刺激呈现示意图,先给出一个1 000 ms的提示信号,然后每500 ms出现一次声音文件,[kɑpt]、[kptu]标准刺激,[kɑptu]、[kpt]偏差刺激(标准刺激呈现的概率为10%,偏差刺激的概率为90%).B是标准刺激和偏差刺激的波形和声谱图.在语谱图中显示出了语音的共振峰、振幅和能量曲线.

本研究中的声音文件采取分段录制之后经过剪切拼接而得到.这样做是为了确保各个声音文件时长的一致(每个声音文件的时长均为500 ms).在录制时采用分段录制可避免两个音节之间的发音特征所产生的相互影响.同时,Adobe Audition3.0和Praat软件是在对声音文件进行处理的过程中所运用到的主要软件.

2 EEG记录和分析

2.1记录

采用64导脑电帽采集信号,主要记录了对称位置电极(如F3、FZ、F4、C3、CZ、C4、P3、PZ、P4)的EEG信号.这些电极能够显示出全头脑电的变化情况.以30 Hz低通滤波器进行滤波,对采集的脑电信号作进一步离线分析.由于实验过程中CB1、CB2出现问题,因而删除这两个电极的信号以600 ms为时长对信号进行分段(含100 ms刺激起始段).在进行平均过程中,排除任一分段中超过±50 uV的刺激和伪迹.每种条件下的MMN均由刺激开始后150 ms~300 ms时间段的偏差刺激减去标准刺激所得.对CZ的总平均振幅进行测量,得到MMN的平均振幅.用单因素方差分析计算紧和谐与不和谐元音、松和谐与不和谐元音以及和谐与不和谐三种条件下的九个电极的平均振幅,从而确定MMN存在与否.

2.2分析

2.2.1MMN成分分析

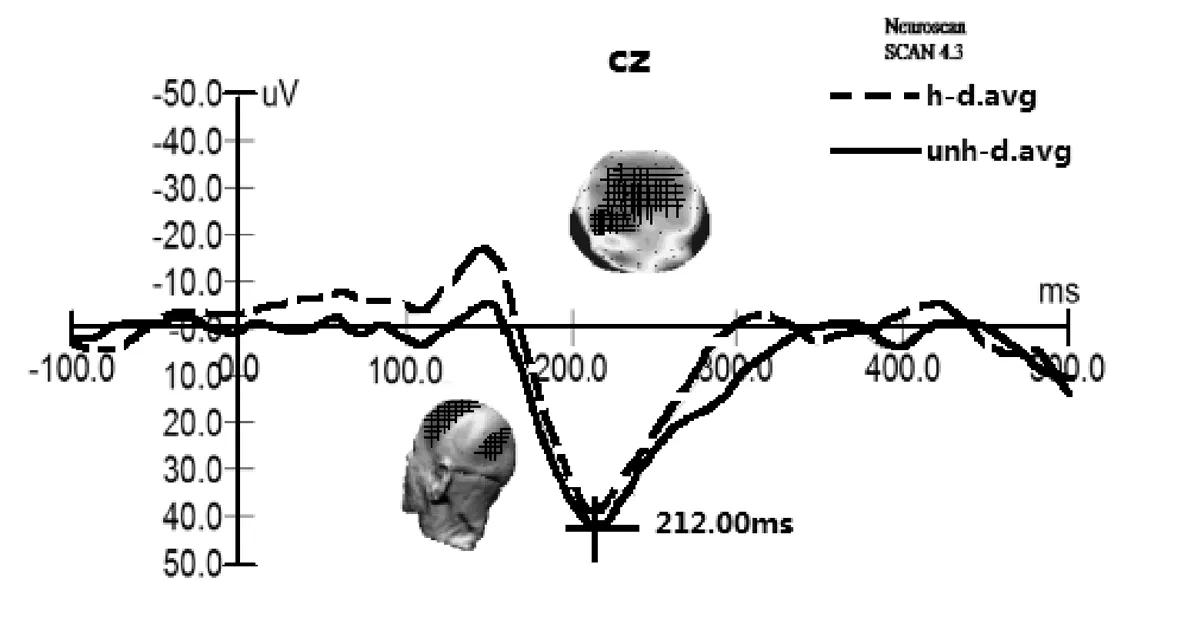

Naatanen于1978年最先报道了MMN,偏差刺激与标准刺激的差异波中约100~250 ms之间明显的负波即为失匹配负波,反映了人类大脑对信息的自动加工[3].图1显示了蒙古语紧元音中和谐与不和谐元音诱发的ERP波形.实线(绿线)为蒙古语紧和谐元音诱发的ERP,虚线(红线)为蒙古语紧不和谐元音诱发的ERP.由图1可知,蒙古语紧的和谐与不和谐元音在200 ms左右诱发的不是负走向波形,而是一个较大的正走向波形,即被试对于紧和谐与不和谐元音、松和谐与不和谐元音、松紧和谐与不和谐元音的辨别并未诱发MMN.通过3D脑模型可以看出,大脑对于三者的感知主要集中在额叶、中央区和颞叶.运用方差分析计算该时段内的平均振幅,其中,在紧元音的和谐与不和谐对比中,电极F3[F(1,58)=11.38,P=0.001],F4[F(1,58)=10.33,P=0.002],C3[F(1,58)=4.9,P=0.029]差异显著,而电极PZ、CZ、C4、P3、PZ、P3差异不显著(P>0.05).在松元音中,电极PZ[F(1,58)=6.1,P=0.02],P4[F(1,58)=8.1,P=0.005]存在显著性差异,而其余各电极的差异性不显著(P>0.05).在蒙古语元音的和谐与不和谐比较中,电极F3[F(1,58)=7.76,P=0.006],F4[F(1,58)=5.67,P=0.02],CZ[F(1,58)=14.24,P=0],P4[F(1,58)=16.23,P=0]差异性显著,其余电极差异性不显著(P>0.05).

通过平均振幅还可以发现,在蒙古语元音中,和谐与不和谐引发的相近的正向波形,而在紧元音中,不和谐元音比和谐元音引发一个更大的正向波形.在松元音中,情况则相反.

图2蒙古语元音:和谐-不和谐

2.2.2P300成分分析

P300成分通常是由Oddball范式诱发,其中包含两种刺激类型,让被试对其中一种刺激(靶刺激)进行按键反应,如果刺激呈现的概率比较小,就会诱发出显著的P300,其潜伏期一般在300 ms左右,通常分布在中央-顶区[4].文章选取200 ms~400 ms时段以观察由和谐与不和谐的刺激而诱发的P300成分.发现在蒙古语元音中,不管是松元音还是紧元音,均未产生明显的P300成分.以单因素方差分析统计该时段内的平均振幅,在紧元音的和谐与不和谐对比中,电极F3[F(1,89)=8.55,P=0.004],F4[F(1,89)=15.7,P<0.05],C3[F(1,89)=15.3,P<0.05]差异性显著,其余电极的差异性不显著(P>0.05).在松元音的分析中,电极F3、FZ、F4、CZ、C4、P4存在显著性差异(P<0.05),而C3、P3、PZ的差异性不显著(P>0.05).在蒙古语元音的分析中,电极C4存在显著性差异[F(1,89)=5.49,P=0.02],其余电极的差异性均不显著(P>0.05).

2.2.3大脑偏侧化分析

人类大脑由大脑纵裂分为左右两半球,两半球表面被中央沟、顶枕裂及大脑外侧裂分成额叶、顶叶、枕叶和颞叶等不同区域[5],各区域与身体的不同机能有关.图3为蒙古语元音、紧元音、松元音三者CZ电极在212 ms处的二维脑地形图和3D脑地形图.通过分析可知,在听觉条件下,大脑对以蒙古语紧元音、松元音以及蒙古语元音为刺激的语音的感知并未诱发明显的MMN波形.为分析被试对三类刺激感知的脑偏侧情况,选取电极CZ和212 ms进行分析.结果显示:额叶、中央区和颞叶三部分色彩较深(图中标注为划线区域),其中以中央区和颞叶的颜色较深(划线部分较为密集,并呈交叉状),其他部位颜色较浅或变化不明显.说明大脑对三类刺激的感知区域主要集中在额区、中央区和颞叶区,具有左半球优势.在3D脑地形图上可以清晰反映出大脑的激活区域.

被试感知三类刺激的大脑激活区域虽然相同,但感知的敏感程度却有明显区别.在二维脑地形图中,紧元音的红色强度相比松元音和蒙古语元音要淡,表明大脑对紧元音的感知较弱.同时,蒙古语元音和松元音二维脑地形图的颜色分布区域和颜色强度比较相近,表明被试对蒙古语元音和松元音的感知在敏感度上无明显差异.3D脑地形图可以清晰反映被试大脑的感知强度.

a紧元音:和谐与不和谐

b松元音:和谐与不和谐

c蒙古语元音:和谐与不和谐

图3大脑对蒙古语元音、紧元音、松元音感知的二维和3D脑地形图

波幅 50 uV,虚线波形均为和谐元音,实线波形为不和谐元音,模型中的红色(划线区域)表现为大脑感知的反应强度.图3为大脑对紧元音的感知脑地形图;中图为大脑对松元音的感知脑地形图;下图为大脑对蒙古语元音感知的脑地形图.

3 结果

元音和谐是蒙古语元音在构词时的特殊语言现象.文章采用ERP技术对蒙古语元音、紧元音、松元音三类元音各自的和谐与不和谐进行了分析.结果显示:在听觉条件下,以Oddball范式呈现不和谐元音作为偏差刺激,和谐元音作为标准刺激.不管是紧元音、松元音还是蒙古语元音,都没有诱发明显的MMN成分,也没有诱发P300成分.说明在蒙古语元音中,被试对和谐与不和谐的感知差异并不显著.采用Scan4.3对电极CZ在212 ms处大脑感知刺激的激活区域进行分析,结果显示:被试在感知三类刺激时所激活的大脑区域主要集中在额叶、中央区和颞叶.但是感知强度却有所不同,大脑对紧元音的感知强度相比松元音和蒙古语元音的要弱,而松元音和蒙古语元音的感知强度较为相近.

4 讨论

有研究者运用事件相关电位研究蒙古语元音和谐,分析结果显示:不和谐偏差比和谐偏差ERP呈现显著负偏离,并且不和谐时MMN后跟随P3a显著,和谐时MMN后跟随P3a不显著.表明不和谐偏差比和谐偏差更能刺激注意力的无意识转移[6].这一结论与本研究所得结果有所不同,主要原因是刺激呈现的方式不同,其所采用的是一对元音和谐的假词,一对元音不和谐的假词,互为标准刺激和偏差刺激.本文侧重分析被试大脑感知元音和谐与不和谐时所激活的脑区,增进了对蒙古语元音和谐感知研究的认识.

[1] 李兵.元音和谐的类型学问题[J].民族语文,2001,(2).

[2] 胡阿旭,于洪志,格根塔娜.蒙古语元音和谐感知的ERP研究[C].第14届中国少数民族语言文字信息处理学术研讨会,2014.

[3][6] 赵仑.ERPs实验教程[M].南京.东南大学出版社,2010.54.

[4] 赵仑.ERPs实验教程[M].南京:东南大学出版社,2010.7.70.

[5] 胡阿旭,于洪志,格根塔娜.蒙古语元音和谐感知的ERP研究[J].中文信息学报,2015.

An ERP Research on Mongolian Vowel Harmony Based on the Auditory Condition

YANG Liu-xin, YU Hong-zhi

(Key Lab of China's National Linguistic Information Technology Northwest University for Nationalities, Lanzhou 730030, China)

This study aimed to investigate ERP data of Mongolian vowel harmony based on the auditory condition which recorded on the participants who looked at the silent film and ignored the sound from the headphones. By comparing the EEG data under different conditions (Mongolian vowel, lax vowels, tense vowel) and analyzing the cerebral partial lateralization and traceability, the following results could be obtained that P300 and MMN were not obviously induced in orther the lax vowels, or tense vowel or Mongolian vowel in this auditory experiment; the brain activation was concentrated in the frontal, central and temporal lobes when the participants perceived stimulus. But there were significant differences in the perception intensity of the brain. The perception intensity of tense vowels was weaker than that of the lax vowels and Mongolian vowels. Additionally, the perception intensity of loose vowels and Mongolian vowel was more similar.

Mongolian vowel harmony; ERP; Auditory perception; Cerebral lateralization

2016-03-02

国家自然科学基金项目(61462075)资助.

杨柳新(1990—),男,广西贵港人,硕士研究生,主要从事实验语音学方面的研究.

H212

A

1009-2102(2016)02-0043-05