挂牌出让房地产项目出让方存在欺诈行为的认定

2016-10-21李学艳

摘 要: 与一般的合同签订过程不同,挂牌出让房地产项目对于交易信息进行了充分的公开,因而在主张欺诈撤销合同是认定存在欺诈情形有较大的特殊性。首先应当承认,挂牌出让存在欺诈的可能性,同时,必须明确转让公告的性质为要约邀请而非要约,不能将其作为合同内容,从而直接以公告信息存在瑕疵推论合同存在瑕疵,进而构成主张欺诈。欺诈行为的认定应当结合合同订立过程,举证证明在信息制作、发布阶段出让方是否实施了特殊行为。如果转让方公布了虚假信息或者转让方与评估机构恶意串通,对其施加不当影响,使用虚假错误的评估报告诱导受让人则应当认定为欺诈行为。

关键词:房地产出让 欺诈 合同效力

中图分类号:D920 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2016)06-0308-01

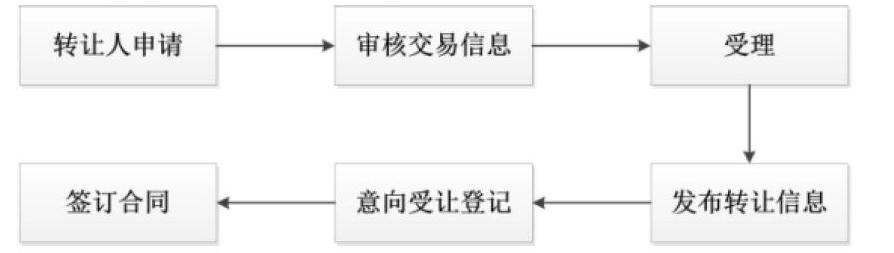

与一般的合同签订过程不同,挂牌出让房地产项目的合同签订的过程更为复杂。根据产权交易规则的规定,首先应由转让方与产权交易机构签订委托合同,交易机构审核产权转让信息真实完整后出具受理通知书,并按照相关程序发布转让信息。在信息公告期间内购买者进行意向受让登记。公告期满后,交易机构根据意向受让情况的不同组织进行合同签约。其中产权转让信息包括产权转让信息、转让价格等。

由于挂牌出让房地产项目合同签订过程与一般合同存在较大差异,因此在涉及合同效力認定时也存在其特殊性。本文旨在结合经手案例,研究挂牌出让房地产项目欺诈行为的认定的问题。

一、问题的提出

案情简介:甲国有企业欲出售一房地产项目,经A公司评估后委托B产权交易所进行交易,乙公司摘牌。后乙公司以评估报告高估房地产项目价值为由,主张甲国有企业构成欺诈,请求法院撤销合同。

在该案审理过程中,双方争议首要焦点即在于甲国有企业是否否成欺诈行为。根据《最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)》第68条的规定,一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人作出错误意思表示的,可以认定为欺诈行为。根据该条可知,欺诈包含两种行为模式:

因此在判断挂牌出让房地产项目是否存在欺诈行为从而导致交易合同可撤销时,应当结合交易过程判断是否存在上述两种情形。那么实践中应当如何判断是否存在欺诈行为,从而进行合同效力的判定呢?

二、前提:承认挂牌出让存在欺诈的可能

挂牌出让与一般出让的区别在于,挂牌出让将相关交易信息进行了公开,同时通过相关告知书等进行告知,因而可以推断受让人对于交易信息明知并表示接受。因此从表面上看,挂牌出让土地不能以欺诈为由主张撤销合同。然而,这是否意味着挂牌出让不存在欺诈的可能性呢?本文认为不能如此武断的推论。主要理由在于,虽然相关信息惊醒了披露,但信息本身如果存在虚假的情况可以认定为欺诈从而主张撤销。因此,在挂牌出让合同中,同样存在欺诈的可能。研究欺诈行为的认定时,首先应当承认挂牌出让中同样存在欺诈的可能性。

三、重点:欺诈行为的认定过程

1.合同内容是否存在欺诈——转让公告的性质

在本案处理过程中,原告律师主张,转让公告属于合同内容,因公告中的评估报告高估了房地产项目价值,构成欺诈行为的情形,因而请求法院予以撤销。

那么,转让公告是否属于合同的内容从而成为认定欺诈的依据呢?

本文认为,转让公告属于要约邀请而非要约,不构成合同内容。原因在于:

第一,要约是希望和他人订立合同的意思表示,要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。根据我国《合同法》第十五条的规定,寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。挂牌出让房地产项目所发布的转让信息类似于拍卖公告,公告中仅公告了转让底价,但该价格不等同于合同价格条款,而应根据竞价情况确定合同交易价格。即合同内容在转让公告中是不具体确定的。因此,转让公告应属于要约邀请而非要约。

第二,从要约的特征来看,要约原则上应向一个或者数个特定的人发出,即受要约人原则上应当特定。转让项目公告的对象是不特定的受让人,因而不应属于要约。

第三,从比较法的角度,《联合国国际货物销售合同公约》第14条规定,“非向一个或一个以上特定的人提出的建议,仅应视为邀请做出发价,除非提出建议人明确表示相反的意图。”也表明,如非向特定人发出得公告,应当被视为要约邀请而非要约。

综上,转让公告属于要约邀请的内容,而非合同的组成部分,因此不能转让公告为合同组成部分,从而论证合同内容存在欺诈,主张撤销。

2.合同订立过程是否存在欺诈

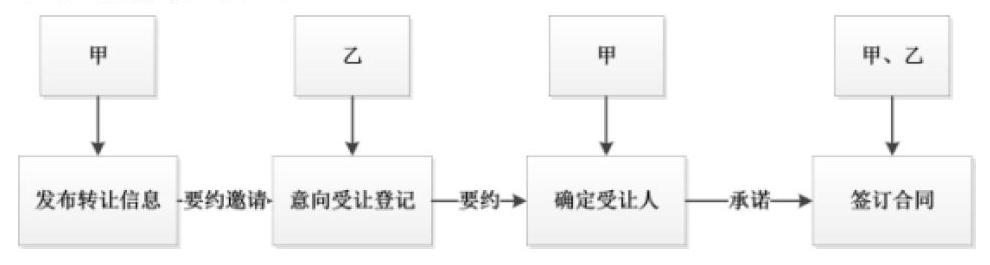

分解案例可知,挂牌出让房地产项目的过程实际为要约邀请,要约到承诺的过程,具体如下:

甲发出要约邀请后,乙进行意向受让登记的行为实际为发出要约的行为。所有意向登记受让人进行竞价是其作为主动方,基于市场判断独立做出判断,进行竞价,不断发出要约、新要约,确定双方交易的价格的过程。在此过程中,甲未进行任何反要约的行为,仅在公告期结束后向符合交易条件的要约人作出承诺,从而促使合同成立。

因此,在判断出让方是否构成欺诈行为时应当集中在信息发布阶段。即如果主张因欺诈而撤销应当举证证明转让信息本身存在虚假情况。关于转让信息本身,由于相关信息主要由转让方本身及其委托的评估机构出具,因此在认定时应当由受让方举证证明存在两种情形:第一:出让方故意发布虚假信息,第二,证明出让方对于委托的评估机构进行了不正当影响,从而使其做出了虚假的评估报告并公布。

由上述分析可知,欺诈行为的认定从合同本身而言,由于公告信息本身属于要约邀请的内容而非要约的内容,不构成合同的组成部分,不能直接作为认定欺诈行为的依据。从合同订立的过程看,应当结合公告信息出具过程中转让方是否实施了不当行为,公布了虚假信息来判断是够构成欺诈。

四、结论

综上,本文认为,挂牌出让房地产项目对于交易信息进行了公开,意向受让方进行受让登记时应当推断其对相关交易情况明知并表示接受,因此一般情形下不能以欺诈为由主张撤销合同。但是,挂牌出让同样存在欺诈的可能。在具体认定上,评估报告不属于合同的组成部分,不应当被被视为合同的内容,因而不能由评估报告本身的问题推论出合同存在欺诈进而主张可撤销。欺诈行为的认定应当从合同订立的过程出发,判定是否有证据证明转让方与评估机构恶意串通,存在故意使用虚假错误的评估报告诱导受让人的情形。

参考文献

[1]王利明《民法(第二版)》中国人民大学出版社,北京,第403页

作者简介:李学艳,女,汉族,武汉,中南财经政法大学,民商法硕士。