城市商业街道空间活力探析

2016-10-21富格锦何俊萍

富格锦 何俊萍

摘要:城市街道空间作为城市公共空间的重要组成部分,是人们生活、交往、活动的重要场所,其是否有活力直接影响着整个城市。但现在街道作为城市主要公共空间的魅力和街道活力正逐渐丧失。因此,重提街道应是交往的场所而不只是交通渠道是非常有必要的。本文以沈阳中街为例,通过调研,分析现状存在问题,对人性化商业街区重要组成因素进行了探讨,期待塑造更富有活力的城市公共空间。

Abstract: Urban street space as an important part of urban public space, is an important place for people's living, exchanges and activities, it has a direct impact on city. However, as the city's main street charm and vitality, the public street space is gradually losing. Therefore, we should revisit the street is the interaction of places, not just traffic channel. This paper takes Shenyang Zhongjie Street for example to analyze the existing problems through research and discuss the important factors of humane commercial district to shape the more dynamic urban public space.

关键词:城市公共空间;商业街道空间;人性化设计

Key words: urban public space;commercial street space;humanized design

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)09-0201-03

0 引言

简·雅各布斯说过:“当我们想到一个城市时,首先出现在脑海里的就是街道。街道有生气城市也就有生气,街道沉闷城市也就沉闷。”而商业街区往往是城市中人口密度较大、经济较发达的地区,有的也承载着城市特有的历史文化。它既承担了交通任务,也为城市居民提供了生活空间和公共活动场所。既是行走的空间,也是交往的场所。本文针对沈阳中街步行商业街的街道设施、空间场所分布特点以及交通组织形式展开调研,分析其中存在的问题,提出解决方案。

1 区位与历史

沈阳市总面积约1.3万km2,市区人口总量约507万,是东北地区著名的政治、经济、文化、交通商贸中心。努尔哈赤建立后金迁都于此,便更名盛京,后皇太极在此将国号改为“清”,建立清王朝,清军入关后,以此为陪都。1625年,大金迁都沈阳6年后,后金将明朝所筑的砖城进行改造扩建,按照“左祖右社、面朝后市”,将原来的“十”字形两条街改筑为“井”字形4条街,中街由此形成,整条街长579.3m,宽11.7m。当时称四平街,取四季平安、四海升平之意。东西两侧各建有钟、鼓楼一座(图1)。1939年,日本侵略中国期间,中街被日本侵略者改名为“一德街”,取其一心一德之意。直到1946年才被命名为“中央大街”,彻底摆脱了“一德街”这张屈辱的名片。1957年新中国成立后又更名为“中央路”,1989年正式定名为“中街路”。

2 现状调研与问题分析

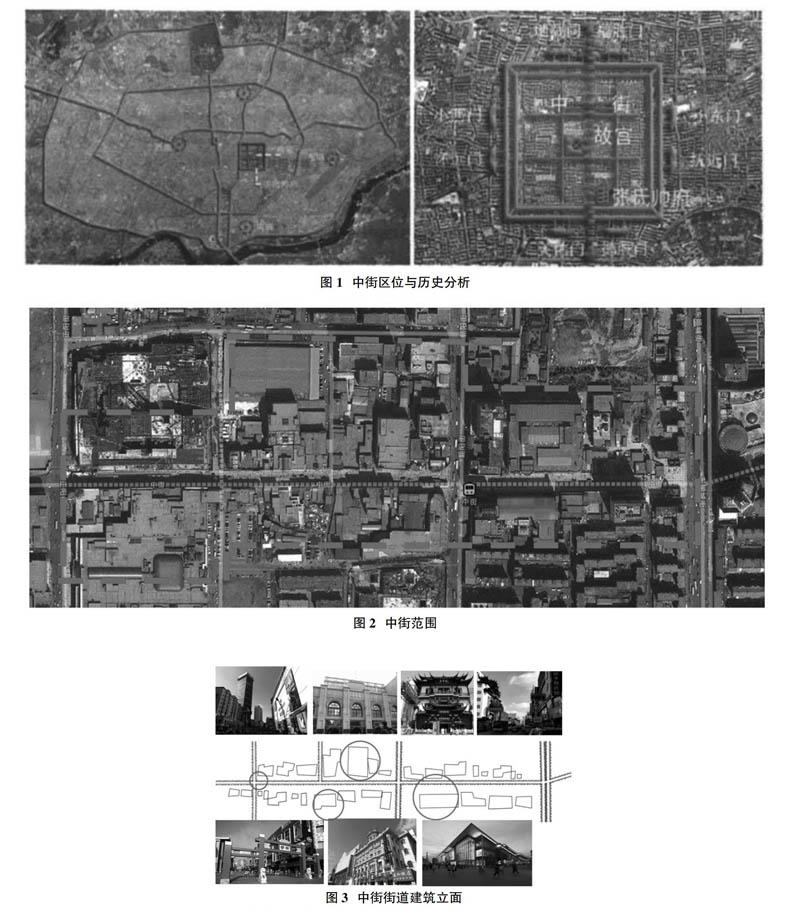

中街为东西走向,西起正阳街,东至小什字街,總长1500m,宽40m,分布约大小200家店,每年的旺季(如节假日时期),该地区每天的客流量逾60万人,平日里都在40万人左右,是沈阳市人口流动最频繁的商业街区。中街分为三段,西段为正阳街至朝阳街路段,主要分布大型商场;中段为朝阳街至东顺城街路段,属于传统意义上的中街;向东延伸到东顺城街至小什字街路段,称东中街,为现代商业区段。本次调研范围主要限于商业街中段的步行街路段,即正阳街至东顺城街,全长约950m(图2)。

2.1 街道界面分析

该商业街区街道空间主要由底界面和侧界面构成。底界面以铺装为主,侧界面以立面为主。立面及其层次影响着街道的体量,建筑物的体量限定了街道的内部轮廓线,底层平面限定了街道空间的平面形状。不同的材质拼贴出的街道底界面,会给人留下不同的空间感受。沈阳中街的整体建筑风格多变,有带有满族特色的中国古典建筑(如故宫),有民国时期带拼凑式的折中建筑,有外表为中国传统建筑内里是西洋装修的建筑(如大帅府的小青楼),还有极其现代的商业建筑(如盾安新一城),多种建筑形式结合在一起形成了多元化的街区建筑风貌,但是现在沈阳人记忆中的老房子正逐渐被现代元素所吞没,遗留下来的不足10%,许多老建筑并没有得到很好的保护和改造。

2.1.1 街道建筑

①建筑高度。

建筑受沈阳故宫影响,高度受限,多为2层到3层,街道整体的轮廓线低缓而略微起伏,中段两侧大多数建筑高度约在24m以内,中段和东中街有一些比较新的高层建筑,如新玛特等。

②建筑立面。

中街的建筑立面形式多变,有中国传统大坡屋顶的木建筑(如故宫,荟华楼),民国时期的有弧形曲线装饰和大量阳台外廊的西洋建筑(如第二百货,沈阳春天,鹏达体育城),还有非常现代立面简约大量幕墙的新型购物中心(如恒隆广场,盾安新一城)等等。中国传统的坡屋顶,欧式尖塔形屋顶和现代建筑的简约组合起来有点混乱,没有统一协调(图3)。

■

③建筑色彩。

中街中段建筑色彩较为复杂,有民国石材建筑的白色,有中国古建的偏棕的深木头色,有现代建筑华丽玻璃幕墙的彩色。还有混乱夸张的广告招牌的五颜六色,总体看来中街的色彩呈现一种混乱状态。

2.1.2 街道铺装

中街的地面大多采用烧结砖,荔枝面花岗岩与火烧面花岗岩,整体采用灰色调,缺少强烈的色彩对比,人流导向及功能区的设计不实用。

2.2 街道空间尺度和比例

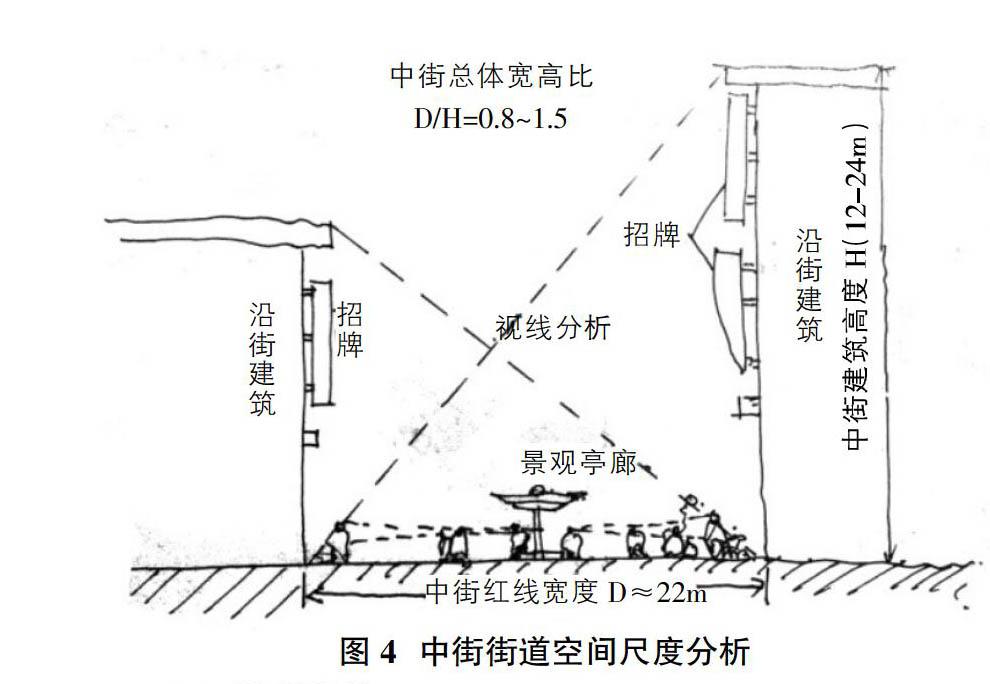

街道空间的宽度和临街建筑高度比(D/H)直接决定了街道空间的围合感。传统商业街道的宽度大致在6~8m之间,宽高比约为0.7~1.5,新建商业步行街道宽度一般在10~20m左右,宽高比大概是1~2.5,临街建造的商业建筑一般不超过4层。多层建筑主要集中在商业街中段和东段,街区中段的建筑层高一般低于24m,东段的部分建筑最高不超过50m。总体看来,中街街道的宽高比控制在0.8~1.5左右(图4)比较符合沈阳历史城区的空间特点,不会使街道中的游客感到压抑。

■

2.3 街道设施

目前中街的街道设施基本能满足游客的空间需求。除了有基本的停车场、垃圾箱、街灯等公共设备,还另设了商业水吧、广告位,有力拉动了街区的经济发展。但是由于中街处在“寸土寸金”的市中心地带,街道公共空间及公共设施的建设成本较高,且规模有限,如果一味地考虑商业布置,不重视人文与街道景观、设施的融合,就会导致公共空间单一化,所以就目前来看,相比节假日巨大的人流量,中街能够为游客提供的公共空间还十分有限。

2.4 交通组织

步行街交通“外围行车、区内行人”,机动车辅路南北方向由正阳街、东顺城街向南北两侧分流。由中街西段向小西门分流,内部一些胡同为步行。外围交通体系中,西中街与广宜街交汇处设有露天车位和地下停车场。但内部交通体系问题较多,商业街内部人车冲突严重。由于西中街“步行—机动车”混行,广宜街的机动车和公交车行驶至正阳路处转向南北侧行驶,与步行街的行人在此处形成交叉点,严重相互干扰。道路及交通标识不明显,数量不足,缺乏显示行人所在位置和附近相关服务设施位置的地图以及残障导盲设施。

3 优化策略

3.1 街道空间界面优化

沿街建筑立面的形式需要整体整治,突出民国时期老房子,满族特色老建筑和特色店铺等。此外为了更方便的看到建筑的“第一轮廓线”,尽可能减少“第二轮廓线”,可以结合沿街立面的改造,规范广告牌的规格、放置高度、面积比例。街道铺装也与建筑风格相协调,可以部分采用石材,部分还原老中街的味道。

3.2 完善步行网络

结合小胡同,改善空间尺度,可以扩大步行空间,塑造多形态小尺度空间,增加节点空间,给人群活动提供精心设计的交往场地。

3.3 增加“坐席景观”

“坐席景观”是城市空间中多功能的小品。扬·盖尔在《交往与空间》一书中写到:“在评价特定区域中公共环境的质量时,必须把能否为人们小坐提供更多、更好的条件作为最重要的因素来考虑。”座椅、休息亭等休憩设施的人性化设计可以提高步行街空间质量。中街除了现有各种设施的完善外,最重要的是要提供更多的休憩设施。

徐磊青曾对公共空间停留活动种类进行调研,结果显示步行街停留活动种类排在前五名的依次是休息,看风景,散步,购物和吃东西。由此可推测增加休憩空间是最容易吸引人停留的措施,而停留下的人群中具有巨大的潜在购买力。经实地调查,中街正阳街至朝阳路段人流量(周三)大致为:上午10点:245人/5分钟;中午2点:534人/5 分钟;下午5点:365人/5分钟。那么假设这段路上增设10个座椅,每个座椅可以坐3人,每人平均停留10分钟那么人流量就可能增加到:上午10点:270人/5分钟;中午2 点:554人/5分钟;下午5点:380人/5分钟。总体算来一天的人流量增加将近1800人。假设增加的人数中有5%会消费食品饮品或者直接购物,那么增加10个座椅每天消费人数就会增加50人。因此,无论是从服务群众为人们提供更舒适的街道空间的社会效益方面来看,还是从促进行人驻足增加消费时间的经济效益方面来看,增加休憩空间坐席景观都是非常有益的。

4 结语

1980年,在日本東京召开的“我的城市构想”座谈会上,人们提出了街道建设的三项基本目标:①能安心居住的街道;②有美好生活的街道;③被看作是自己故乡的街道。中街最终应该成为这样一条街道,承载着沈阳人满满的记忆,从满清的故宫到民国的大帅府再到现代商业的繁华,亦或是一直与时俱进着的中街冰点和老边饺子的熟悉味道,街道的魅力在于交往生活,在于那里发生的故事。中街是我故乡的街道。

参考文献:

[1][丹麦]扬·盖尔.交往与空间[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[2][日]芦原义信,街道美学[M].武汉:华中理工大学出版社,1989.

[3][美]艾伦·雅各布斯.伟大的街道[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[4]高静.现代城市生活性街道空间景观的人性化设计研究[D].山东:山东建筑大学,2010.

[5]张海畅,彭晓烈.塑造活力街区—沈阳中街商业步行街人性化研究分析[J].现代城市研究,2008(12):29-37.