从日美苏三国档案看日本细菌战战术问题

2016-10-21宫文婧

宫文婧

(哈尔滨市社会科学院七三一问题国际研究中心,黑龙江哈尔滨 150010)

从日美苏三国档案看日本细菌战战术问题

宫文婧

(哈尔滨市社会科学院七三一问题国际研究中心,黑龙江哈尔滨150010)

“二战”期间,日本细菌战给人类生存和发展带来了巨大危机,七三一部队作为日本策划、准备和实施细菌战的核心机构,在其谋划细菌战过程中十分注重对战术的研究。从最新发现的档案史料记载可以确认,日本细菌战战术的研究范畴包括细菌战前期调查、细菌攻击目标择取、细菌战剂选用及细菌攻击方式应用四大领域。七三一部队通过人体实验、野外实验反复验证细菌战战术的攻击效果,并将阶段性研究成果应用于细菌战,受害地区涉及中国内蒙古、黑龙江、吉林、浙江、江西、湖南等地。七三一部队以牺牲中国军民生命、危害自然生态环境为代价,对日本细菌战战术进行调整、改进和革新,最终形成了集攻击性、多样性、隐蔽性于一体的战术体系。剖析日本细菌战战术是评估“二战”时期日本细菌战研究水平和研究能力的重要尺度,也是对日本侵华细菌战证据的有效补充。

七三一部队;细菌战;人体实验;战术

关于侵华日军细菌战史问题的研究,是抗日战争史研究领域的重要组成部分,历来备受学术界关注。近年来,随着对美国解密日本细菌战档案等新资料、新证据的不断挖掘,涌现出大批丰硕的研究成果①。就笔者视野所及,相对而言,学术界多侧重于细菌战罪行本身,而对日本细菌战战术体系有待确切把握、详细了解和准确判断。日本细菌战战术问题并不纯粹局限于军事史范畴,需要更宽广的历史视野和多方面历史研究的观照。在这方面,中日两国既有的学术成果为本文提供了重要的研究基础,本文在深入解析日美苏三国保存的细菌战史料基础上,试对日本细菌战战术问题重新进行梳理,庶几可与已有研究互为补充。

七三一部队对细菌战战术的研究始于1932年陆军军医学校细菌研究室成立之时,止于1945年日本投降,历时13年。从目前掌握的史料来看,七三一部队系统论述细菌战战术问题的研究性成果有四项:一是由七三一部队长石井四郎本人提出的影响细菌战攻击效果的“ABEDO说”②,二是日本关东军牧军医中佐的演讲稿《关于细菌战》③,三是七三一部队成员增田知贞的演讲稿《细菌战》④,四是七三一部队成员北条圆了的演讲稿《关于细菌战》⑤。1940年,七三一部队长石井四郎提出影响细菌战攻击效果的“ABEDO说”,《金子顺一论文集》之《PX效果测算法》记载了这一理论的具体内容:

A为外因,即目标地状况、防疫工作、气象、疫病流行情况等;B为媒体,即感染媒体或媒介、跳蚤的生存期等;E为病原,即病原体及其状态、数量、毒力、病原体抵抗力与媒质的关系;D为内因,即预防接种情况、密集度、居住条件、个人及集团的免疫程度;O为运用,即撒播方式、运输器具、运输时气象及地上状态等。[1]2

这是目前为止,唯一一份由七三一部队长石井四郎本人提出的有关细菌战战术理论的正面论述,是鲜为人知的新资料、新证据,具有极其重要的史证价值。从某种意义上说,可以将石井四郎提出的“ABEDO说”连同牧中佐、增田知贞和北条圆了的演讲稿确认为七三一部队准备和实施细菌战的自供状。依据上述新发现的细菌战档案,结合以往掌握的日美苏三国保存的档案史料和学术研究成果,可以将日本细菌战战术归结细菌战前期防疫及流行病调查、细菌攻击目标择取、细菌战剂选用及细菌攻击方式应用四大领域。

一、细菌战前期防疫及流行病调查

石井四郎提出的“ABEDO说”中有两点是关于细菌战前期调查的论述,综合来看,目标地状况、防疫工作、气象、疫病流行情况、预防接种情况、密集度、居住条件、个人及集团的免疫程度均是影响细菌战的重要因素,从某种程度上讲左右着细菌战的实际攻击效果。日本关东军牧军医中佐也在《关于细菌战》的演讲中开宗明义地抛出一个重要概念:“细菌战第一步”,下面这段论述可视为对“ABEDO说”的补充性说明:

以往的常规战争,往往需要事先调查军用地志,掌握当地地形特征、敌方惯用作战策略、武器装备及运用能力状况等,细菌战也与之无异,准备好各项设备,做好各方面调查工作,方是细菌战的第一步。……要对某地区发动细菌战,需了解城市周边卫生情况,并事先查阅军用卫生地志,掌握该国的卫生条件及医院设施,传染病研究所的研究人员、研究现状及其可制造接种疫苗的数量、风俗习惯等。[2]

基于上述考虑,七三一部队专门设有兵要地志班,为准备和实施细菌战开展了大范围的前期调查,对中国东北地区、中苏边境、苏蒙一带的军事设施、地志、物产,以及卫生防疫状况等展开秘密调查,搜集情报,并在此基础上绘制了大量图纸。《七三一部队兵要地志班调查报告集》收录了由七三一部队兵要地志班撰写的24篇调查报告,各调查报告首页均标有文献形成的时间,以及“石井部队”“石井部队兵要地志班”等字样。

我们可以从该报告集收录的《哈尔滨石井部队赴外地调查报告》之《新京、公主岭、奉天、抚顺、熊岳城、大连方面出差报告》考察七三一部队进行细菌战前期调查的基本情况。该报告主要从防疫和传染病的角度开展调查,由篠田统、石川技师、尾崎技手、养祖技手完成。报告中明确记载了该项调查的两个目的:一是研究可以大量生产细菌的培养基;二是研究如何把昆虫作为攻击武器。经过调查,篠田统等得出以下结论:

通过细菌进行攻击战时,霍乱这类消化系统的细菌以水系感染法最为适宜,皮下注射法最为有效;回归热、鼠疫等以媒介昆虫传染才是最佳攻击手段。攻击作战时,在前线附近大规模使用污染后的昆虫,使昆虫长时间滞留在污染地域,这样通过媒介昆虫,致使敌军感染上细菌,一定时间后会全部被消灭,这也是山本参谋所期望的,为此最好是同时投撒携带病原菌的昆虫。[3]

从上述材料可以确认一个事实:七三一部队是围绕细菌攻击开展的防疫和传染病调查,主要涉及细菌培养基、细菌传染媒介和细菌攻击方式等内容,对湿地、山川、水源和攻击地点等展开了全面系统调查。

二、细菌攻击目标的择取

牧中佐从四个方面论述了细菌攻击目标择取问题:

细菌战可以用于进攻任何地点,时值战争时期,可以优先考虑进攻敌国军队。首先,直接攻击敌军;其次,选择进攻敌军后方,包括运送物资的军需部等重要地区;再次,选择攻击所有据点要塞;最后,攻击与军需部密切相关,在地缘上稍微疏远但通关全局的城市。[2]

相对于牧中佐的演讲,增田知贞对细菌攻击目标的阐述更为详尽,他将细菌战战术分为战略进攻和阴谋破坏两方面:

战略进攻是大规模使用细菌武器进行战场作战。以战略进攻为目的时,可以选择以下目标(共计5项):污染给水系统、食物、河流和河岸、公共场所和铁路、家畜和军用动物。阴谋破坏是指派遣少数人员秘密进行小规模的军事破坏,由于很难发现细菌,也很难分辨自然流行病与人为流行病之间的区别,因此进行军事破坏行动时没有必要公开发动战争。可以选择以下目标(共计12项):集中的军事地区,军政要人,用于集结军队的城市,位于交通线的城镇、村庄,首都和其他重要城市,兵工厂,船舶和运输系统,学校、剧场和其他人群集中的地方,水源,江河和海岸沿线的重要场所,军用动物,粮食供应(谷物、马铃薯、家畜等)。[4]3-4

在增田知贞的论述中涉及17项细菌攻击目标,涵盖范围从城市到农村、从人类到动植物、从军政要人到普通百姓、从铁路到船舶,涉猎之广、范围之大、目标受害群体之多都是此前资料所未曾体现的,从中可见七三一部队对细菌战战术的研究强度,且具有极强的针对性、攻击性和多样性。在上述17项细菌攻击目标中,属于阴谋破坏范畴的有12项,占绝大部分。七三一部队出于隐蔽性的考虑,充分利用自然流行病与人为流行病较难区分的客观事实,派遣经过专门训练的细菌战人员秘密进行小规模的军事破坏,这与日军趋向于使用易于携带、方便攻击的细菌武器的历史事实相符合。

以1942年浙赣细菌战为例,七三一部队将细菌攻击目标锁定为衢州、玉山、上饶、南城、丽水等地的村庄、河流、水井等处,浙赣作战结束日军全线撤退时,七三一部队在各预定地点撒布细菌。据《井本日记》记载,撒布的细菌有鼠疫、霍乱、伤寒,其中鼠疫又分为鼠疫菌液、鼠疫干燥菌、鼠疫跳蚤以及注射了鼠疫菌的老鼠。撒布的方法是将细菌投入井水中,附着在食物上,注射在水果里,将鼠疫干燥菌掺和在大米中,将鼠疫跳蚤和染病的老鼠投放于各地[5]。此次细菌战造成浙赣地区霍乱、伤寒、炭疽、鼠疫大流行,从传染源、传播途径、易感人群三个基本要素来考察,浙赣地区疫情的传播、蔓延和大流行呈现出典型的人为原发状态,大量无辜平民因此失去生命。

三、细菌战剂的选用

鉴于细菌战剂具有极高的传染性和杀伤力,七三一部队将其作为进攻型战术的关键,下设细菌研究部、细菌实验部,聘请大批细菌学、医学领域专家对鼠疫、炭疽、霍乱、伤寒等至少29种细菌战剂开展长期系统的研究和实验。

表1 七三部队研究的细菌战剂类型及其研究者【6】

(一)七三一部队研究的细菌战剂类型

美军在日本细菌战调查过程中十分关注细菌战剂问题,有关细菌战剂的调查内容散见在美军调查总结报告书、七三一部队向美军供述的记录、七三一部队医学报告书和研究论文中。其中最具代表性的是《希尔报告》,报告中记录了“日本进行细菌战研究的被问讯者名单”(见表1),这也是目前唯一一份直接证实七三一部队研制细菌战剂类型及其研究者的档案。

根据《希尔报告》的记载,上表中序号1—8为进攻性细菌战剂和防御性细菌疫苗,9—12为进攻性细菌战剂,13—19为防御性细菌疫苗。这份表格作为此前学界所掌握的有关日本细菌战剂史料的有效补充,可以进一步证实七三一部队是以发动细菌战为目的,进行细菌战剂的进攻型研究和防御性研究。

(二)七三一部队对细菌战剂的选用

七三一部队在选用细菌战剂时,主要遵循以下五个原则:能够大量生产、生产成本低、毒力强烈、传染力强且对外界的抵抗力强、不留下使用痕迹。

1.根据攻击目标选用细菌战剂。增田知贞在《细菌战》中强调细菌战剂是进攻型战术的关键,必须掌握关于细菌的所有知识,在各种适宜的环境中使用,并论述了如何根据不同攻击目标选用不同的菌种:

(一)污染给水系统。在进攻性战术中,水源和水道体系一样,可以把细菌直接投入管道中。后者的方法更为实用,可以使用的细菌战剂有霍乱、伤寒、痢疾等。(二)污染食物。可以在食物制罐过程中使用霍乱、伤寒、痢疾、肉毒杆菌和毒素等进行污染。(三)污染河流和海岸。在河流和海岸传播细菌的效果欠佳,但可以在经常用于洗澡、游泳、划船、钓鱼、洗衣的河流或海岸使用,可以使用的细菌战剂有霍乱和伤寒。(四)污染公共场所和铁路。污染火车、轮船以及公众聚集的建筑物(如剧院、市场、火车站)等目标时可以使用结核和炭疽。(五)传染家畜和军用动物。由于家畜是在固定的区域内饲养,所以攻击牛、马、羊、鸡等家畜最为有效,可以使用鸡瘟、鼻疽、炭疽、兔热病菌等。(六)攻击植物。可使用专门攻击植物的小麦锈症菌和斑驳症菌等,投放这些细菌将使土地变为无法耕种的沙漠地。(七)攻击敌方海军。在地方军舰离港之前,用伤寒菌污染敌方海军食品,感染症状会在两三周后出现时,敌舰已开到太平洋中部,它们将丧失战斗力。[4]6

2.根据攻击对象选用细菌战剂。北条圆了在演讲中根据不同细菌攻击对象,将细菌战剂分为三类:

一是针对人类的菌种,尤其是在陆军中能引起多种疾病的媒介物,包括霍乱弧菌、痢疾杆菌、伤寒沙门杆菌、副伤寒杆菌、布鲁氏菌病(波状热)、鼠疫杆菌、兔热菌、斑疹伤寒杆菌、黄热病;二是针对动物的菌种,尤其对军队周围的动物能引起多种疾病的媒介物,包括炭疽热、马鼻疽、胸膜肺炎放线杆菌、口蹄疫;三是针对植物的菌种,尤其能消灭不同种类的谷物和蔬菜的媒介物,包括植物锈菌、马铃薯病害、肉杆状菌、马铃薯及其他植物细菌叶斑病。[7]05079i

北条圆了进一步强调,如果想将上述媒介物开发为武器,那么在实际使用中,需要特别注意它们的繁殖条件、对外界环境的抵抗能力、传染方式、传染病媒介、免疫比率等因素,并对霍乱、痢疾、伤寒、鼠疫等19种细菌战剂进行了详细阐述。

3.根据攻击方式选用细菌战剂。北条圆了详细论述了如何根据不同的细菌攻击方式选用细菌战剂,并指出操作时需要注意的问题:

第一,当采用从空中撒下大量细菌的方法时,应选用那些通过空气通道传播的细菌媒介物,如鼠疫杆菌、兔热病杆菌、肺结核杆菌、白喉杆菌、锤骨杆菌和炭疽杆菌。这些细菌应尽可能地放入浓缩细菌溶液中,并与多种有效菌液混合在一起,以传染目标物体。在使用此方法时需注意,在高海拔使用特殊仪器喷洒。第二,当投撒干燥菌时可选用伤寒杆菌、肺结核杆状菌、白喉杆状菌、炭疽杆菌以及植物致病菌,将干燥菌与淀粉、沙子混合使用时攻击效果较强。第三,当投撒染菌动物时,可以直接从飞机上投下染上鼠疫的跳蚤和染上斑疹伤寒的虱子,同时将无数小布屑或棉花絮混合其中。第四,在投撒染菌病人的排泄物和分泌物时,应以液体状态喷洒,应选用不能再次繁殖的细菌媒介物,如狂犬病和口蹄疫病毒,含有干燥的炭疽菌和鼻疽菌的动物内脏粉碎物,感染了霍乱、伤寒、痢疾的病人排泄物。[7]05086i

美军总结报告书与七三一部队成员的演讲稿相互印证,揭露了七三一部队以发动细菌战为目的进行大规模细菌战剂研究的历史事实。七三一部队的研究范围涵盖预防药物、防御性细菌疫苗、进攻型细菌战剂等流行病学、细菌学领域,反映了七三一部队研制细菌战剂的强度和广度。进一步说,七三一部队依据攻击目标、攻击对象、攻击方式三方面选用细菌战剂,这也反映出七三一部队完全是出于进行细菌攻击的考虑。

四、细菌攻击方式的应用

细菌攻击方式是日本细菌战战术研究的重点,七三一部队通过人体实验研究攻击型细菌战剂并选用细菌媒介物,通过野外实验验证其攻击效果和杀伤力,最终确定了人工布撒细菌、投掷细菌弹以及空投法三种细菌攻击方式。在实战中,七三一部队或是采用上述三种细菌攻击方式中的一种,或是三种攻击方式交叉使用,与日本陆军的地面攻击相配合进行侵华战争。

(一)人工布撒细菌

人工布撒细菌又称“阴谋破坏法”“细菌谋略攻击”,是指派出经过专门训练的细菌战间谍或细菌部队隐蔽地在地面、水面进行细菌投放和撒播。人工布撒细菌是七三一部队较早研究的细菌攻击方式之一,最早应用于诺门罕战争。1939年5—9月,在中蒙边境日本、伪满洲国与苏联、蒙古国交战,以日本惨败而告终。据日本国立公文书馆保存的档案记载:1939年7月7日12时,关东军作战命令第78号[8]22,关东军司令官植田谦吉大将给陆军军医大佐石井四郎下达了作战命令,命令七三一部队携带器材前往海拉尔、将军庙一带参加战争。7月11日,关东军第23师团在诺门罕战争中失利停战。7月12日,七三一部队成员碇常重少佐奉命带领敢死队秘密潜入到哈拉哈河西岸,使用橡皮艇在河中逆行一公里投撒了22.5公斤的霍乱、伤寒、赤痢和鼻疽菌菌液。在此后的7—9月间,七三一部队在诺门罕战场上至少实施了三次细菌作战,虽然成效不大,但是,它使日军中央看到细菌武器在战争中的特别作用,以及成为一种大规模杀伤性武器的可能性。

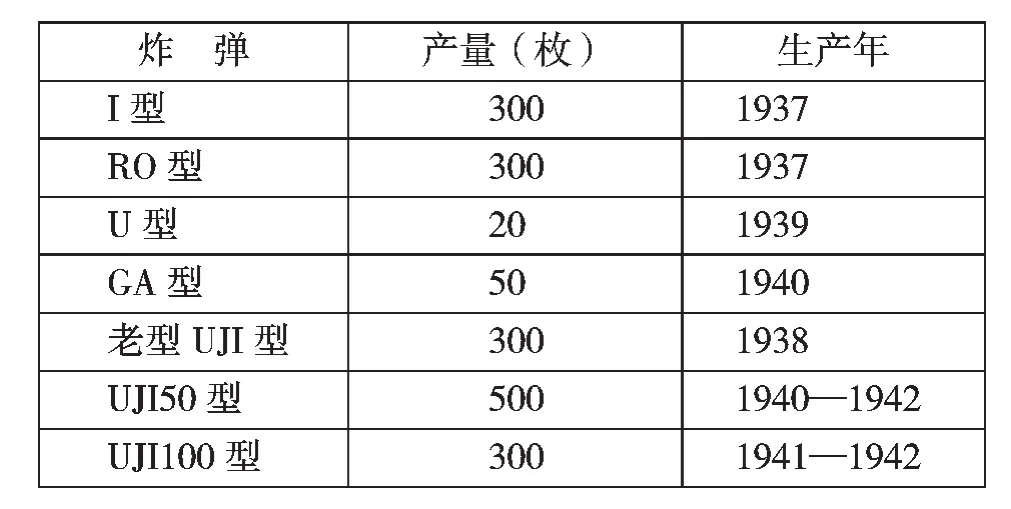

(二)投掷细菌弹

七三一部队在细菌战谋划中注重细菌武器的研发,从1937年到1942年间进行了至少10种细菌炸弹的研究与实验,对于炸弹类型、装载菌液种类的选择、不同天气下的攻击效果,甚至制造成本等问题都开展了系统研究。根据《汤普森报告》的记载,七三一部队于1937—1942年间共生产了1 770枚细菌炸弹(参见表2)。其中包括用于污染土地、播撒细菌云雾的炸弹,以及通过创口感染造成伤亡的碎片弹药等。

表2 细菌炸弹产量表【9】

七三一部队将炭疽菌、鼠疫菌、伤寒菌等装入炸弹内,在黑龙江省安达等地设置的野外实验场进行静止爆炸和投弹爆炸实验,从而检测细菌炸弹的效能。《费尔报告》对此有明确的记载:

有野外实验的完整而具体的记载和图表。几乎所有的情况下都是将人绑在木桩上,用头盔和铠甲加以保护。用固定在地面或用飞机投下的定时引爆装置进行各种炸弹实验。……在一次实验中,15名被实验对象中有6人因被炸伤而死亡,4人因弹片感染(4人中有3人死亡)。[10]

七三一部队通过野外实验验证细菌炸弹的攻击效果和杀伤力,逐步改进炸弹类型,最终确定了以鼠疫菌和炭疽菌为主要菌种,以石井式陶瓷细菌弹、HA型细菌弹为主要类型的细菌炸弹。

(三)空投法

1.七三一部队对空投法的研究与实验。空投法,又名雨下法。从具体操作角度可分为两种类型:一种是空投炭疽干燥菌、牛疽菌、鼻疽菌、气坏性疽菌以及干燥鼠疫菌。这些细菌对外界环境有较强的抵抗力,尤其是炭疽菌是日军细菌战的主要战剂,该菌在氧气充足、温度适宜(25~30摄氏度)干燥的土壤中可存活40余年。另一种是空投带菌媒介物,媒介物可以是以跳蚤为主的虫类,或是棉布、传单、羽毛、稻草等。体现日本细菌武器最高水平的攻击方式就是空投鼠疫跳蚤,这一方法的杀伤力经过1940年宁波细菌战和1941年常德细菌战得以确定,七三一部队将其视为“王牌细菌武器”。直到1945年日本投降前,空投鼠疫跳蚤仍是七三一部队最重要的细菌攻击方式。

七三一部队安排专人从事空投法的研究与实验,金子顺一便是其中一员。金子顺一于1938年受石井四郎的命令负责雨下法的研究,他所撰写的《雨下法撒布的基本考察》就是迄今为止发现的对雨下法介绍最全面的报告,收录于《陆军军医学校防疫研究报告》(第1部)。该报告的署名是陆军军医学校防疫研究室(部队长石井少将)、陆军军医大尉金子顺一,封面有“秘”字标识。全文共157页,主要从12个方面对雨下法进行专题研究:颗粒落下、颗粒检知、粒子落下、颗粒的蒸发、颗粒的分裂、粒*(原文不清楚)、雨下液、雨下气象、雨下器、撒播器、雨下用法、结论。报告的中心内容是考察如何掌握空投细菌的高度、气象条件、器具的使用效果等,辅以图表及计算公式详细论证说明。金子顺一经过大量实验发现空投法容易受到飞机航速、播撒高度、颗粒大小、风向气候等因素的影响:

发起攻击的时机,以及准备使用的菌种、攻击的方法等,应依据目标的疫学、气象学等条件而定。平时就必须预先准备疫学性兵要地志资料,这样,在不利的条件下预先准备能够发挥威力的菌种,是极其重要的。还必须事先了解某地区发生流行病的情况,应充分考虑到,在该地区流行病发生之前使用病原菌的大体效果,如果进入流行期,或者改用其他菌种。[1]6

金子顺一的论文与前文所述七三一部队兵要地志班针对细菌战进行的调查报告相互印证,互为补充,进一步证实了七三一部队进行兵要地志调查的目的性,即备战细菌战,相关调查和实验所得数据为日本发动细菌战提供了技术支撑。

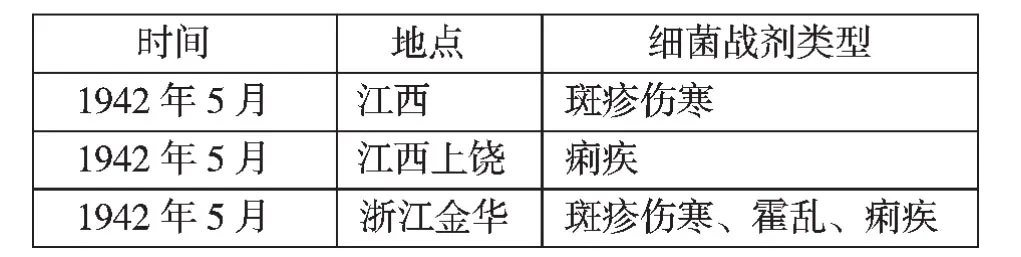

2.七三一部队对空投法的实战应用。在一份美国细菌战调查人员根据查获的资料和问讯记录而形成的《日本和细菌战》报告中记录了这样一则信息,美国联合情报收集局于1944年12月4日获取了10596号文件:

据一名日本战犯供述,日军在浙赣作战的第一阶段,就沿着晋江和浙赣之间的重要通讯线向水塘和小河空投了霍乱、伤寒和痢疾菌。而且,229号战犯和230号战犯都交代了有关日本使用细菌战的已知实例,以及每次日军从飞机空投的细菌。具体见表3。

表3 浙赣作战中日军空投细菌情况表[11]

七三一部队通过浙赣细菌战发现:“用染有鼠疫的跳蚤作为细菌武器的作战方法,这方面所达到的成绩可以大规模地实际用于达到战争目的。”[12]但同时也总结了三点教训,对细菌战战术进行改进:一是飞机投撒跳蚤时飞行高度不够,易受防空炮火威胁;二是飞机在白天攻击不利于隐蔽,应寻求夜间偷袭的方法;三是可实施重型轰炸,进行大剂量投撒[5]。七三一部队针对浙赣细菌战中获取的经验和教训,对细菌攻击方式进行了全面调整和改革,并将最新的“研究成果”应用于接下来发动的湖南常德细菌战和滇西细菌战。

余论

日本细菌战战术是侵华日军细菌战史研究中较少被关注的一隅,深入解析隐藏在日美苏三国史料中的日本细菌战战术问题,可以从一个独特的视角揭示“大历史”中的“小历史”,对于评估日本细菌战状况和发展水平具有重要意义。挖掘以细菌战“ABEDO”说、兵要地志调查报告为代表的多份新资料、新证据,并将这些新发现与目前学术界普遍掌握的美日苏三国史料相互补证,形成了口述史料、档案资料及调查报告间牢固的“铁三角”关系,有助于进一步全景式、完整揭露日本细菌战罪行。七三一部队历时13年开展了长期、大规模的细菌战战术研究,在此期间,日本细菌战战术具体内容虽然发生了一系列变化,如细菌战前期调查对象不断细化、细菌战剂种类不断丰富、细菌攻击范围不断扩大、细菌攻击方式不断多样化,但始终不变的是七三一部队研究细菌战战术的目的,即准备和实施细菌战。总体来看,日本细菌战战术具有以下三个特点:

第一,实验与实战相结合。七三一部队的细菌战战术研究经历了从实验室到野外实验场再到实战的过程,换言之,七三一部队通过人体实验、野外实验对细菌战战术开展了有针对性的研究,相关调查和实验所得数据为日本发动细菌战提供了技术支撑,与此同时将阶段性研究成果应用于实战,在实战中不断调整、改进。不可否认,这种战术上的革新的确大幅提高了日本细菌战的杀伤力和破坏力,而中国军民却成为了日本细菌战战术革新的牺牲品。

第二,多样性。从细菌战剂种类来看,七三一部队出于进攻和防御两方面考虑至少研制了29种细菌战剂。在实战中,采用以鼠疫、霍乱、伤寒、炭疽等菌种为主,其他菌种为补充的细菌武器。从细菌攻击方式来看,从地面撒布、活体注射,逐步发展为以地面撒布、水面撒布、空中撒布、谋略投放等多种方式相结合实施细菌攻击。从细菌攻击目标来看,涉及人类、动物、植物三大类17项,范围大、目标受害群体多,具有极强的针对性和攻击性,严重危害了自然生态和人类生存发展环境。

第三,隐蔽性。七三一部队所进行的细菌战战术研究与实验是掩盖在防疫给水的外衣下的,极具隐蔽性和欺骗性。最有说服力的证据便是“关东军作战命令第78号”,关东军司令官植田谦吉只是命令七三一部队从事防疫给水工作,无任何与“细菌”有关字样,但实际上七三一部队却在进行细菌攻击。另外,从流行病学角度来看,七三一部队充分利用自然流行病与人为流行病较难区分的客观事实,重点研究并广泛使用了霍乱、伤寒和痢疾等在贫穷落后国家常见的病菌,且因当时的中国卫生防疫、医疗系统极不健全,在防疫和治疗方面难以全面开展,相关救治人员和设施无法立即到位,造成霍乱、伤寒和痢疾等细菌大流行,大量无辜平民失去生命,对生态环境造成永久性创伤。

注释:

①目前学术界有关日本细菌战研究的论著主要有陈致远《日本侵华细菌战》,中国社会科学出版社2014年出版;张华《对一份日军细菌战文件的解读》,载《民国档案》2011年第2期;罗运胜《侵华日军细菌战理论探析》,载《军事历史研究》2015年第29期;朱建新、高朝廷《日本细菌战的准备与实施(1931—1945)》,解放军出版社2012年版;松村高夫、解学诗《战争与恶疫——七三一部队罪行考》,人民出版社1998年版;奈须重雄著、罗建忠译《日本细菌战罪证新资料:〈金子顺一论文集〉的发现及其意义》,载《武陵学刊》2012年第5期。

②《金子顺一论文集》之《PX效果测算法》一文,记录了七三一部队长石井四郎提出影响细菌战攻击效果的“ABEDO说”。该论文集的复印件藏于731问题资料中心资料室。

③1942年3月,日本关东军牧军医中佐在伪满洲国治安部会议室发表演讲,题为《关于细菌战》,该演讲稿收录于1942年7月1日发行的满洲帝国军医团《军医团杂志》第46号,全文共16页,主要内容包括细菌战特征、效果以及作战准备、攻击目标、作战方式、防御方法等。

④Masuda Tomosada:Bacteriological Warfare,National ArchivesⅡof USA.Location:2910.RG#IWG Ref.coll.增田知贞,曾任荣字一六四四部队长、日本陆军军医学校教官,曾直接参与浙江细菌战。1942年12月15日撰写《细菌战》一文,在美军调查日本细菌战期间,增田知贞将此文提交给美军,经美国德特里克基地基础科主任、微生物学家埃德温·希尔翻译为英文,全文共计18页,包括序言、细菌战定义、细菌战特征、细菌武器类型、细菌武器的使用、历史上的细菌战事件及结论七部分内容。

⑤Enryo Hojo:Medical Questions,Maryland:National ArchivesⅡof USA. Location:270/13/31/05.RG#319.北条圆了,日本陆军一等军医,曾在陆军军医学校防疫研究室从事细菌研究。1940年后任日本驻外武官。美军在调查日本细菌战期间,发现了北条圆了撰写的《关于细菌战》。全文共计24页,包括适合进行细菌战的媒介物、使用细菌进攻的效果、预想中的进攻方法、防御细菌战的措施、细菌战设备、细菌战的准备资源六部分内容。

[1]金子顺一.PX效果测算法[J].陆军军医学校防疫研究报告,第1部第60号.

[2]牧中佐.关于细菌战[J].军医团杂志,第46号.

[3]杨彦君.七三一部队兵要地志班调查报告集[M].北京:中国和平出版社,2015:40-41.

[4]MasudaTomosada.BacteriologicalWarfare[Z].Maryland:NationalArchivesⅡof USA.Location:2910.RG#IWG Ref.coll.

[5]吉见义明,伊香俊载.日本军的细菌战[J].战争责任研究季刊,1993,2(冬季号):9-24.

[6]Edwin V.Hill.Summary Report on B.W.Investgations[Z].Maryland:National ArchivesⅡof USA.Location:290/03/19/03.RG#175:36.

[7]Enryo Hojo.Medical Questions[Z].Maryland:NationalArchivesⅡofUSA. Location:270/13/31/05.RG#319.

[8]関作命丙第七八号[Z].JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. C01003479500,昭和14年「満受大日記第13号」,防衛省防衛研究所.

[9]Arvo.T.Thompson.ReportonJapaneseBiologicalWarfare(BW)Activities[Z].Maryland:National ArchivesⅡof USA.Location:2910.RG#IWG Ref.Coll:12013.

[10]Norbert Fell.Brief Summary of New Information About Japanese BW Activities[Z].Maryland:NationalArchivesⅡofUSA.Location:290/03/19/02.RG#175:13.

[11]Japan and Biological Warfare[Z].Maryland:National ArchivesⅡof USA.Location:390/18/24/02.RG#112:04021i.

[12]前日本陆军军人因准备和使用细菌武器被控案审判材料[M].莫斯科:外国文书籍出版局印行,1950:300-301.

(责任编辑:田皓)

K265.3

A

1674-9014(2016)05-0071-07

2016-05-26

国家社会科学基金青年项目“中日民间保存的细菌战文献文物搜集整理与研究”(14CZS047);黑龙江省哲学社会科学规划项目“日本国立公文书馆保存的七三一档案调查研究”(16ZSD02)。

宫文婧,女,黑龙江哈尔滨人,哈尔滨市社会科学院七三一问题国际研究中心助理研究员,硕士,研究方向为中国近现代史。