北魏洛阳城的规划与改建

2016-10-21刘涛

刘 涛

(中国社会科学院 考古研究所, 北京 100710)

【历史文化研究】

北魏洛阳城的规划与改建

刘涛

(中国社会科学院 考古研究所, 北京100710)

北魏洛阳城是中古时期中国最大的城市,也是当时世界上最大的城市。北魏洛阳城的建设,虽多沿用魏晋洛阳城的旧制,但经过孝文帝、宣武帝两朝的不断改建,形成了完整的、独具特色的布局结构。汉魏洛阳城的规划,充分体现出以宫城为核心的规划理念及皇权至上的统治思想,是拓跋鲜卑汉化和不断创新所取得的最高文化成就,并由此开创了中国古代都城布局的新阶段,对后世都城的布局结构产生了极大的影响。

北魏洛阳城;孝文帝;规划思想

魏晋南北朝时期,是我国历史上的大分裂、大融合时期,又是在经济、技术和文化上由秦、汉向隋、唐承前启后的转换时代,民族的大融合促进了不同民族文化的交融、发展,大大促进了统一的多民族国家的形成与文化发展。作为中国历史上第一个统一了中原的北方游牧民族,以孝文帝迁都洛阳为代表,拓跋鲜卑大大加快了其汉化的步伐和进程。迁都前后,北魏王朝基于魏晋洛阳布局大势,对洛阳城进行了一系列的营建与改建,其中不仅有对魏晋以来都城布局思想的继承,更依其规划思想对魏晋故都进行了一系列的改建,以彰显拓跋鲜卑的汉化程度和其文化发展所取得的成就。本文就北魏时期对魏晋洛阳城的改建过程试作论述,并探讨北魏洛阳城的规划思想,以求教于方家。

北魏太和十七年(493)五月,孝文帝就以“平城地寒,六月雨雪,风沙常起”为由,召集百官,宣称要大举伐齐,计划在南伐途中造成迁都的既成事实,以实现拟定的迁都洛阳的计划,到太和十九年(495)九月,“魏六宫、文武悉迁于洛阳”,完成了迁都的政治过程。但新都的营建,经历了孝文帝和宣武帝两朝,延续了更长的时间。

一、孝文帝时期对洛阳城的营建

太和十七年(493)九月底,孝文帝抵达洛阳,时值深秋,阴雨连绵,遂令南征大军就地休息待命,孝文帝则冒雨巡视洛阳故宫旧址,观洛桥,临太学,观石经。孝文帝看到洛阳城内的魏晋宫室残迹,作《黍离》之咏。于是,在魏晋洛阳城的基础上,诏建洛阳宫室[1]。

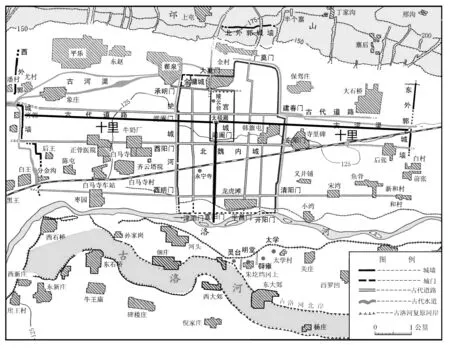

北魏洛阳城的营建,是在魏晋洛阳城的基础上进行的,继承了魏晋洛阳城宫城、大城的城圈规模,城内道路也多有沿用[2][3][4](见图1)。但孝文帝迁洛前后,对新都的营建,也不完全是仿照魏晋旧址,也对魏晋洛阳城的进行了多处改建,以符合北魏王朝的规划与要求(见图2)。

北魏洛阳城的营建,始于对金墉城的修筑。孝文初到洛阳,由于魏晋宫殿多遭破坏,暂驻跸于金墉城中。魏晋时期的金墉城,是城内西北高亢之处的一座重要的军事堡垒。北魏迁都之初,金墉城中还有魏文帝百尺楼的遗址可见。孝文帝迁洛之初,“在(金墉)城内作光极殿,因名金墉城门为光极门,又作重

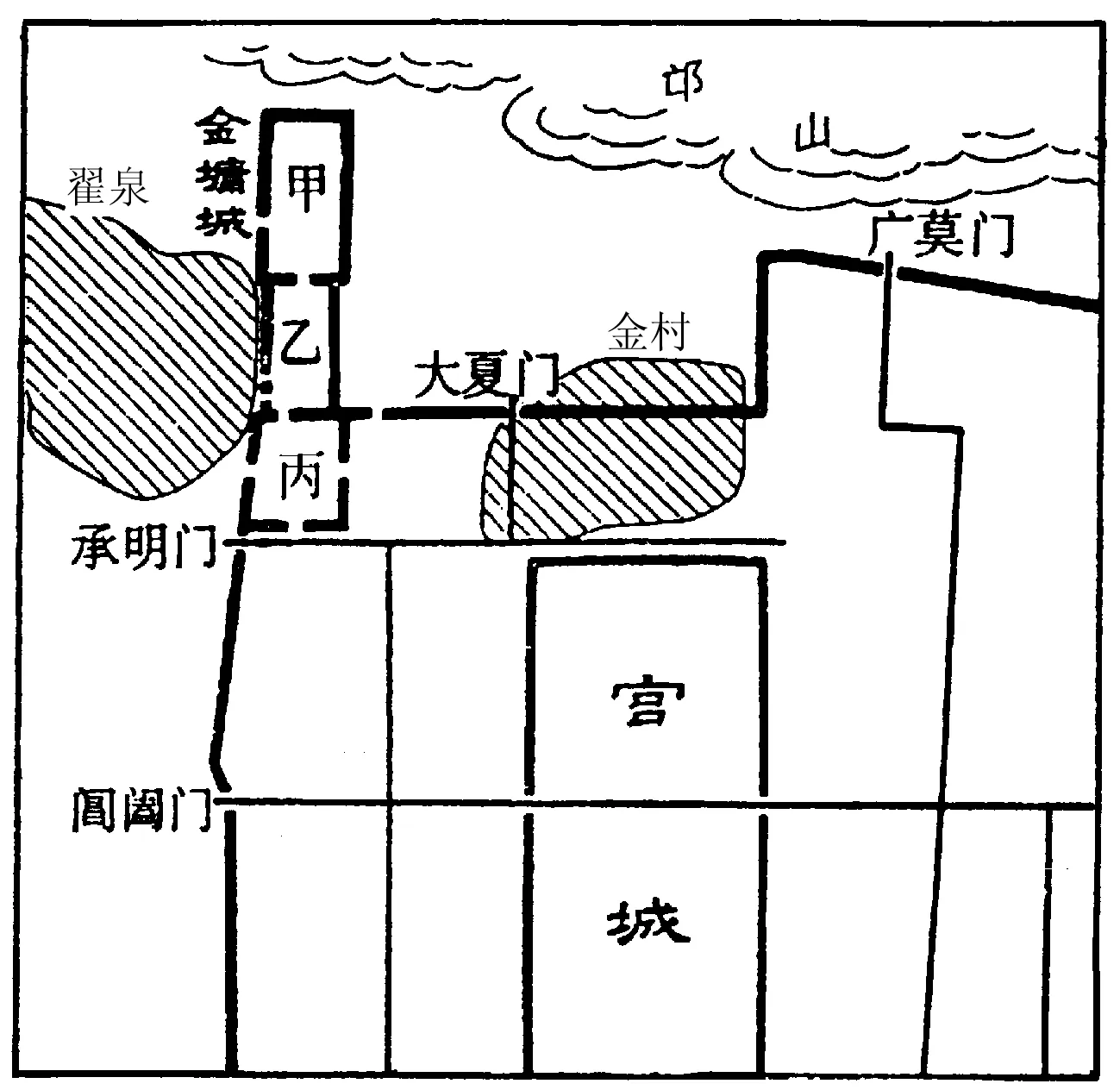

图1 魏晋洛阳城复原示意图

图2 北魏洛阳城复原示意图

图3 北魏洛阳城西北部与金墉城

楼飞阁,遍城上下,从地望之,有如云也。”[5]46经过重修,金墉城内“皇居创徒,宫极未就,止蹲于此。杨霄榭于故台,所谓台以停停也。南曰乾光门,夹建两观,观下列朱析于堑以为御道,东曰含春门,北有退门。城上西面列观。五十步一睥睨。屋台置一钟以和漏鼓。西北连庑函荫,墉比广榭。炎夏之日,高祖常以避暑为继水池一所。”[6]即使在洛阳新作宫室落成之后,孝文帝依然经常流连于此,金墉城由此成为宫城之外一所重要的离宫,名曰“金墉宫”。由此可见,作为北魏洛阳城内一处重要的离宫,北魏时期金墉城的地位远高于魏晋时期[7](见图3)。

内城西墙上承明门的修筑,也大概是这一时期。魏晋洛阳城的大城北依郊山,南临洛水,四面城垣共有城门十二,南开四门,东、西面各开三门,北面二门,谷水的支流从西而东,横贯城中。孝文帝时期在西城墙北段开辟了一个承明门。《洛阳伽蓝记》载:“次北承明门,承明者,高祖所立,当金墉城前东西大道。”此应是迁都之初,宫室未就,孝文帝暂住金墉城,为了出入方便而临时开辟的一个新门。

除了承明门的新建外,北魏对魏晋洛阳故城城门和街道布局的另外一项改造就是塞魏晋西明门、新开西阳门。西明门是魏晋洛阳城西墙上从南向北的第二座城门,其沿袭了东汉洛阳城的雍门。中国历史上第一座佛教寺院白马寺就建在东汉洛阳城雍门外大道的南侧。北魏时期,将西明门堵塞,在其北侧新开城门曰西阳门。《洛阳伽蓝记》载:“次北西明门,汉曰雍门。”《水经注》载:“西阳门,旧汉氏之西明门也,故徙是门,东对东阳门。”又云:“旧门在东南,太和中以故门邪出,故徙是门,东对东阳门。”[6]由此可知,重开西阳门是因其“邪出”,为了与东墙上的东阳门东西直对而作。根据考古资料,在汉魏洛阳城西垣发现有五座城门,其中南起第三座城门基址,南距第二座城门(东汉雍门)约500米,此门位置与东墙东阳门遗址东西正对,中有道路直通,正与《水经注》和《洛阳伽蓝记》中的记载相符合,显然是北魏太和年间改建的西阳门。由此可知,北魏时期西阳门较之汉魏西明门向北迁移了约500米[8]。

大约与金墉城的修筑同时,孝文帝以平城建设的人员为班底,开始了洛阳城宫室的修筑改建。在迁都之前,从太和十二年(488)到迁都洛阳的前一年,孝文帝也曾在平城大兴土木,营造宫室、庙社等。孝文帝对平城的改建,试图把北魏平城转变成为一座符合儒家经典的中原文化都城。在迁都洛阳之后,这一理念得到了更为坚决的执行。而受命营建新都的穆亮、李冲、蒋少游、王遇、董爵等人,都曾参加过改建平城的工作,无疑会将在平城营建中的一些理念应用于新都的建设中,从而对洛阳城的营建产生了巨大的影响[9]。

穆亮为司空,营国之事本冬官所掌,所以兼领此职;董爵官为匠作大将,职务是建筑,理当参与其事,而洛阳新都规划实际出自尚书李冲之手,并由蒋少游赞襄筹划。《魏书·李冲传》:“冲机敏,有巧思,北京明堂,圆丘,太庙,及洛都初基,安处郊兆,新起堂寝,皆资于冲。”不过,蒋少游、王遇等都参与了工作,《魏书·蒋少游传》:“华林殿诏修旧增新,改作金铺门楼,皆所措意,号为拼美。又为太极殿立模范,与董爵,王遇等参建之,皆未成而卒。”又《魏书·王遇传》:“洛都东郊射马坛殿,修广文昭太后墓园,太极殿及东西两堂,内外诸门制度,皆遇监作。”由此可见,孝文帝时期,以魏晋宫室为参考,并吸收、借鉴平城营建宫室和南朝建康城的特点,在宫城内新建了许多宫室,并形成了完整的宫殿建筑群。

整个洛阳新都的营建,以宣武帝景明二年(501)宫城太极殿的初步建成为标志[1]。建成后的洛阳城,多沿袭了魏晋时期的旧迹,学者多有论及[2],兹不赘言。需要特别说明的是,北魏宫城的南门为阊阖门,而阊阖门南出御道就是沿用了铜驼街,它不仅是全城最宽的一条街道,而且还在它的左右两侧,自北向南依次布满了官衙、府寺、太庙、太社等,这与魏晋时期中央官署分散于大城内铜驼街几处不同,也形成了北魏洛阳城布局的一大特点。对此,《洛阳伽蓝记》卷1《城内》记载:“阊阖门(前)御道东,有左卫府。府南有司徒府。司徒府南有国子学堂,内有孔丘像。颜渊问仁、子路问政在侧。国子南有宗正寺,寺南有太庙,庙南有护军府,府南有衣冠里。御道西有右卫府,府南有太尉府,府南有将作曹,曹南有九级府,府南有太社,社南有凌阴里,即四朝时藏冰处也。”在北魏洛阳城的考古钻探过程中,沿铜驼街两侧发现的许多大面积夯土台基,应该与上述这些建筑基址有关。

二、宣武帝时期对洛阳城的营建

太和二十三年(499)四月,孝文帝崩,太子元恪即位,是为宣武帝。宣武帝即位时,包括太极殿在内的一些北魏洛阳城内的宫室建筑等尚未竣工。但随着洛阳人口的增加和经济的发展,北魏洛阳的城市不断扩大,在孝文帝营建新都的基础上,宣武帝又继续对洛阳城进行了营建。宣武帝时期对洛阳城的营建主要包括补充完善宫室礼制建筑、扩建外郭城和城内广立佛寺三个方面。

如果说孝文帝对新都洛阳的营建主要体现在城市主体框架的建立,那么,宣武帝时期除了继续完成太极殿等尚未完工的建筑的营建外,又增修了明堂、太学等礼制建筑。这些史实,也都有相关的考古资料相印证[10]。

特别值得一提的是北魏洛阳城圜丘的建立。迁都到洛阳后,孝文帝初次继承了曹魏旧制,在委粟山修建了圜丘。随后宣武帝在景明二年(501),把圜丘移建在伊水北岸。关于这个圜丘所处的位置,有学者指出“考古调查其地当在洛阳城南约3 500米的王屹档村南,北面正对内城宣阳城门与铜驼街”[10],太极殿与圜丘正好南北相对,并由一条直线道路相连的。通过圜丘的移建,自太极殿至宣阳门的南北大街,进一步延伸到都城外,并越过洛水的永桥,到达了伊水的北岸,这成为北魏洛阳城的建筑轴线,也是北魏洛阳城形制布局的另一个重要特点。

遵照此轴线,宣武帝并建设了外郭城。早在太和十九年(495)六月,孝文帝发布诏令,规定迁到洛阳的鲜卑人,死后要葬在河南,不得还葬平城。于是,从代郡迁到洛阳的鲜卑人全都成为河南郡洛阳县人,加之迁都以来,洛阳城的居民和人口不断增加。景明二年(501),宣武帝依司州牧广阳王元嘉的建议,用很短的时间,在城外扩建了坊巷,修筑了外郭城。扩建后的洛阳城,“京师东西二十里,南北十五里,户十万九千余,庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门;门置里正二人,吏四人,门士八人。”[5]51北魏修筑外郭城,并设置里坊以实行有效的管理,不仅使其成为中国古代面积最大的城市,而且成为当时世界上面积最大的城市,在都城发展史上有着特别重大的意义[11][12][13][14][15]。

佛寺建筑的广泛建设,也是宣武帝时期洛阳城营建的一个重要特点。北魏是佛教大盛的时期,洛阳作为当时佛教传播的中心,佛寺的兴建非常兴旺,佛寺数量众多,“无处不有”,“或比满城邑之中,或连溢屠沽之肆,或三五少僧,共为一寺。梵唱屠音,连檐接响”。西晋末年,洛阳佛寺仅有42所,北魏在洛阳定都初期,孝文帝诏定“太和之制”规定:“都城制云,城内唯拟一永宁寺地,郭内唯拟尼寺一所,余悉城郭之外。欲令永遵此制,无敢逾矩。”然而到景明年间,因为宣武帝也崇信佛法,这个规定就被打破了。“至正始三年,沙门统惠深有违景明之禁,便云:‘营就之寺,不忍移毁,求自今已后,更不听立。’先旨含宽,抑典从请。前班之诏,仍卷不行,后来私谒,弥以奔竞。”[1]释老志一由此,洛阳城的佛寺迅速的增加,北魏洛阳佛教最兴盛的时候有佛寺千余座,遍布内城和外郭。其中,以永宁寺的建造为代表,北魏时期佛教的发展和佛寺建筑的发展,达到了一个全新的高度[16]。

三、北魏洛阳城的规模与规划思想

经过孝文帝、宣武帝两朝的营建和改建,北魏洛阳新都成为一座各种城市要素齐备的王朝都城,并因其面积达100平方公里而成为中古历史上最大的城市,也是当时世界上最大的城市。

北魏洛阳城虽是在魏晋洛阳城旧迹上建筑,但经过孝文帝、宣武帝两代持续的城市营建和改建,仍反映出明确的规划思想。概况而言,北魏洛阳城的规划思想就是:以宫城为中心,兼顾军事防御的需要,形成以太极殿—阊阖门—铜驼街—圜丘为中轴线的三重城垣结构,进一步突出了宫城的核心地位。

孝文帝修金墉城及开承明门,虽文献多以其为临时驻跸及方便去城西王南寺与僧人论法为目的。但自曹魏以来,修筑金墉城,皆因军事城防所需[6]。金墉城所处的洛阳城西北角,为全城地势高亢所在,金墉城内的百尺楼,不仅是园囿所在,登临其上,亦可俯瞰洛阳城,其中很可能也是出于军事防御目的。曹魏明帝在修建金墉城前后,还在宫城北部修建了芳林园,重建了大夏门。其中大夏门门楼三重,去地百尺,远比其他城门高大。而据考古勘探,自大夏门内,有道路遗迹向南延伸到宫城西墙外,但并未向南延伸直到内城南垣。显然,此门之设并非为了方便全城,而主要在于服务宫城。因此,宫城、大夏门、金墉城三者之间,凭藉大夏门,既有利于监视城内外动静,又便于宫城同城北宣武观及孟津黄河渡口的交通。由此可见,芳林园、大夏门、金墉城一起构成了汉魏洛阳城北部严密的防守体系。

魏晋洛阳城,已经摒弃了秦汉时期的多宫制,废除东汉洛阳的南、北二宫的分散布局,把宫城集中在大城北部的南北轴线略偏西的基础上,形成了全城的中心。但北魏时期,不仅沿用了魏晋时期的宫城和大城,更在外围新建了外郭城,并由此形成三重城圈设置,进一步强化了宫城的中心地位。

同时,北魏封堵魏晋洛阳城大城的西明门,新筑西阳门与东墙上的东阳门东西直对,从而完成了内城东墙上三座城门与西墙上南段三座城门之间完全的东西正对,并形成了阊阖门—建春门、西阳门—东阳门、西明门—青阳门之间道路的直通,并延伸贯通整个外郭城,成为城内东西向主要的交通通道。这三条通道中,北部的阊阖门—建春门大道东西横贯宫城。宫城内这一道路的北侧为以“华林园”为代表的宫苑区,南侧为以太极殿为代表的朝会区,从而遵循和继承了魏晋时期宫城《周礼》记载的“前朝后寝”的宫城布局。更为重要的是,在城内中部新形成的西阳门—与东阳门道路的北侧,即为宫城所在,南侧为中央官署区。因此,居于全城中部的这一东西向道路的开通,也就成为全城东西向的建筑轴线。

图4 北魏洛阳城中轴线示意图

魏晋时期,大城内的铜驼街连通宫城正门阊阖门与大城南门宣阳门,是全城南北向的轴线。到北魏时期,这一轴线进一步加强,并成为全城的“中轴线”(见图4)。首先,北魏时期,将中央官署区集中设置于宫城阊阖门到内城宣阳门御道靠近宫城部分的东西两侧,从功能上强化了这一轴线。此外,宣武帝时期,移筑伊水之阳的圜丘,也位于这一轴线上。从这一轴线北端的宫城的中心——太极殿出发,出宫城正门阊阖门,沿阊阖门外御道东西两侧分列寺、尉、曹、府、官署和社、庙等中央官署,出内城宣阳门后径直向南,过永桥,渡洛河,经华表、四夷馆,直到专事祭天的圜丘。太极殿与圜丘南北呼应,充分体现了“君权神授”“皇权至上”的统治理念。更为重要的是,北魏宫城和太极殿均沿袭魏晋旧制,太极殿位于宫城中部偏西处,宫城也位于内城的中部偏西处。依照考古资料,北魏太极殿到内城西墙约合二里,到内城东墙约四里,但在北魏新扩外郭城后,太极殿到外郭城东墙和西墙均约十里。因此,以太极殿—圜丘为南北两端的城市布局轴线,成为名副其实的城市“中轴线”。这一南北向中轴线,与新形成的西阳门—东阳门轴线交会与宫城正门阊阖门前,形成“T”字形的城内主要道路格局。这一建筑格局,不仅从空间上进一步标明了宫城的核心地位,而且更清晰地表达出王权的权威与至高无上,使得封建的王权政治在城市平面和城市空间上表达出来。

四、结语

以孝文帝迁都洛阳为标志,拓跋鲜卑民族大大地加快了其汉化的步伐,广泛吸取魏晋、南朝宫室制度之所长,迁都洛阳前后,孝文帝在平城和洛阳先后大规模地营建宫室,二修太极殿。尤其是在营建新都洛阳的过程中,不仅继承了魏晋洛阳城的一些旧制,并结合魏晋洛阳城的实际,进一步完善城市内部空间结构,创立了宫城、内城、外郭城三重城垣结构,而且在中国古代都城制度史上第一次实现了城市中轴线布局的建筑思想,进一步强化了宫城的核心地位,使得政治中心更加集中,突出体现了皇权至上的思想,也是孝文帝以夏变夷统一中国政治思想的真实反映。同时,北魏洛阳城所反映的规划思想,开创了中国古代都城布局新的篇章,极大地影响了隋唐乃至后世的都城布局。

作为中国历史上第一次由北方游牧民族统一中原的封建王朝,以汉化为代表的文化进步,是拓跋鲜卑民族、北魏王朝不断发展的内在因素。缘于这一不断的创新与发展,北魏创造出了灿烂的文化,并对中国后世的许多方面产生了深远的影响。

[1]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974:173.

[2]钱国祥.汉魏洛阳故城沿革与形制演变初探[G]∥杜金鹏,钱国祥.汉魏洛阳城遗址研究.北京:科学出版社,2007:397-411.

[3]钱国祥.由阊阖门谈汉魏洛阳城宫城形制[J].考古,2003(7):53-63.

[4]段鹏琦.汉魏洛阳故城[M].北京:文物出版社,2009:53-75.

[5]杨衒之撰,范祥雍校注.洛阳伽蓝记校注[M].上海:上海古籍出版社,1958.

[6]郦道元.水经注[M].陈桥驿点校.上海:上海古籍出版社,1990:321-336.

[7]中国社会科学院考古研究所汉魏城工作队.汉魏洛阳故城金墉城址发掘简报[J].考古,1999(3):1-25.

[8]中国科学院考古研究所洛阳工作队.汉魏洛阳古城初步勘查[J].考古,1973(4):198-208.

[9]逯耀东.从平城到洛阳——拓跋魏文化转变的历程[M].北京:中华书局,2006:160-180.

[10]中国社会科学院考古研究所.汉魏洛阳故城南郊礼制建筑遗址[M].北京:文物出版社,2010:348-366.

[11]宿白.北魏洛阳城与北邝陵墓——鲜卑遗迹辑录之三[J].文物,1978(7):42-52.

[12]孟凡人.北魏洛阳城外郭城形制初探[J].中国历史博物馆馆刊,1982(4):41-48.

[13]张金龙.北魏洛阳里坊制探微[J].历史研究,1999(6):51-67.

[14]李久昌.北魏洛阳里坊制度及其特点[J].学术交流,2007(7):172-175.

[15]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏故城工作队.北魏洛阳外郭城和水道的勘察[J].考古,1993(7):602-608.

[16]中国社科学院考古研究所.北魏洛阳永宁寺1979—1994年考古发掘报告[M].北京:中国大百科全书出版社,1996:6-8.

[责任编辑朱伟东]

Planning and Reconstruction of Luoyang City in the Northern Wei Dynasty

LIU Tao

(InstituteofArchaeology,ChineseAcademyofSocialSciences,Beijing100710,China)

Luoyang City in the Northern Wei Dynasty was the largest city in China and even in the world in the medieval times. Its construction mostly followed the old Luoyang City in the Wei and Jin dynasties, yet, after continuous reconstruction during the dynasties of Emperor Xiaowen and Emperor Xuanwu, its structure had a complete and unique layout, which represented the planning concept of surrounding the palace and the ruling thought of supreme regime power, and was the most remarkable cultural achievement, through the assimilation of Tuoba Xianbei by Han Nationality and continuous innovation. Consequently, this led to a new stage of the layout for Chinese ancient capital city, which would exert great influence on the later capital layout.

Luoyang City in the Northern Wei Dynasty; Emperor Xiaowen; planning thoughts

K878

A

1001-0300(2016)04-0073-06

2016-03-22

刘涛,男,陕西华县人,中国社会科学院考古研究所副研究员,主要从事汉唐都城与墓葬考古研究。