即秀即买,超模时代渐渐远去

2016-10-20杨聃

杨聃

造型师洛士芬·沃尔科娃(左二)与模特们穿着Vetements服装出现在《Vouge》的大片里

活跃度导向的秀场

“我也不懂自己怎么就来了时装发布会的后台了。”英特尔探索与创新战略总监托德·哈珀尔(Todd Harple)在《时装商业评论》的投稿专栏里写了写他初次参与今年9月纽约时装周的经历,“后台的人简直都疯了,模特们一边努力穿上裙子,一边团团围着工程师询问怎样操作才能不动声色地点亮像发光水母似的衣服。我知道时间很紧,但还是近乎本能地找到设计师,花了20多分钟和他们进行沟通。”就这样原本杂乱“有”章的秀场后台,被入侵者——科技工程师和他们的概念彻底弄晕了。

乱归乱,至少还是正规的秀场,今年纽约时装周的日程里可有不少不走寻常路的。坎耶·维斯特邀请了1200名群众演员跟他一起在罗斯福岛发布最新系列;舍弃了巴黎的纪梵希对公众出售了800张门票,噱头除了衣服还有在现场与艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)合作的行为艺术。更夸张的是,法国奢侈品牌J.Mendel、英国高街品牌AllSaints,索性放弃传统的走秀模式,改用电影短片发布2017春夏系列。

这段J.Mendel两分钟的MV短片邀请了美国摇滚乐队Smashing Pumpkins创始人比利·科根(Billy Corgan)为其制作原声大碟。片中模特安迪莉亚·哈丁(Ondria Hardin)穿的15套春装都使用了特效,拍摄采用的是每分钟能捕捉200帧画面的Arri Alexi摄像机。品牌意识到现如今的消费者都是用手机和社交软件接收信息,希望MV能让他们更加清楚地看到服装的做工和面料。而AllSaints的短片则首次尝试与年轻明星合作,请来了好莱坞影星乌玛·瑟曼和伊桑·霍克的女儿玛雅担任故事主角。

图吉吉为品牌汤米·希尔费格走秀

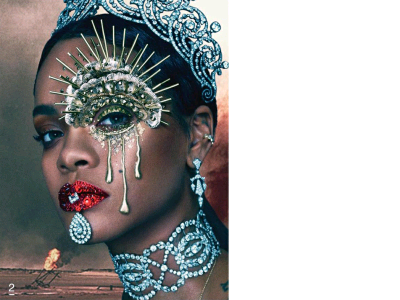

派特·麦克格拉茨为名模蕾哈娜的《W》封面创作的妆容

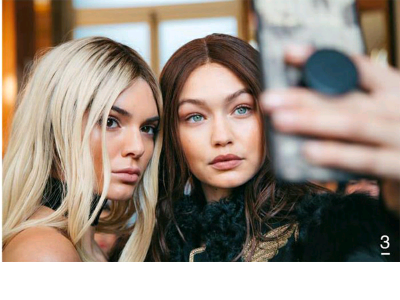

超人气模特肯达尔·詹娜和哈迪德在后台自拍

汤米·希尔费格策划了从业30多年来最贵的一场秀,准确地说那更像是一场不受规则束缚的多媒体娱乐表演,离T台几步之遥,便能找到文身快闪店和美甲店,还有大型电玩、摩天轮等露天游乐场的娱乐设施。细心的希尔费格为嘉宾们提供了像龙虾卷、热狗、棉花糖这样的免费食物,当然也少不了推广一下品牌名下的炸薯条店。如果哈珀尔有幸误打误撞到了这儿,估计他该恍惚这到底是不是时装周了。

事实证明,消费者还是买账的。针对最新一季纽约时装周上各时装品牌的社交媒体参与度,美国市场数据公司ListenFirst统计了从9月7日至9月15日的Facebook、Google+、Instagram、Tumblr、Twitter和YouTube等社交媒体数据,结合了消费者的讨论、点赞、转发率以及搜索得出的统计报告显示:去年未进入前十的汤米·希尔费格成为最大的黑马,排名第四,拥有240万参与度。数据表明品牌走秀当天的社交媒体参与度曾一度排行第一,获得41.1万的参与度,比前一天多了347%的增幅。

不仅如此,与模特吉吉·哈迪德(Gigi Hadid)的合作系列Tommy x Gigi还加入了另一个热搜标签——即秀即买。先抛开衣服设计的好坏,ListenFirst公司联合CEO兼联合创始人贾森·克莱因(Jason Klein)认为,加入了即秀即买阵营的汤米·希尔费格品牌和汤姆·福特在这次发布会上推出秋冬系列而不是2017春夏系列的决定是正确的。因为消费者需要的是应季的产品,所以此次时装周期间,两个品牌在社交网络获得了很高的人气。

不同社交媒体上各个品牌的活跃程度不一,Facebook上最为活跃的品牌是Sherri Hill,Twitter上则是VFiles,Instagram引起最热烈讨论的品牌是维多利亚·贝克汉姆,而YouTube上最受关注的品牌是蔻驰。对时装品牌而言,社交媒体俨然已是最为活跃的推广阵地。

只要有超人气模特肯达尔·詹娜(Kendall Jenner)和贝拉·哈迪德(Bella Hadid)参与的品牌走秀就能提高社交媒体参与度这一现象,足以说明问题。一份《福布斯》最近的调查显示,千禧一代只有1%的人说大量的广告会使他们更信任一个品牌,而超过33%的受访者表示购买商品之前受到了社交媒体KOL的影响。难怪“神圣”的秀场第一排多出了各种沾边儿不沾边儿的新兴博主势力。《纽约时报》时装专栏作者表示:“时装周已转化为一种纯粹的市场营销模式,而不再仅仅关于衣服本身。”

一去不返的超模时代

迈克尔·科尔斯在《口述历史》专题中曾说到他第一场时装秀后台的“疯狂”场面:“我先在巴尼百货商店买了三双黑色Maud Frizon平底鞋,又跑到古德曼百货买了三双Charles Jourdan高跟轻便舞鞋,就用这6双鞋轮换着支撑了整个时装秀。从开始到结束,我一直跪在地上,每当一个姑娘从T台上下来,我就帮她脱下鞋子,给下一个姑娘换上。”当姑娘们的尺码不一样时,他就把纸巾垫进去。

在没有如今这些花哨的电子科技的时代里,模特曾是设计师们最为仰仗的展示“工具”。他们大部分薪资微薄,吃青春饭,忍受着与收入极为不匹配的对身材的苛刻挑剔,当然也有例外,除非你成了超级名模。从40年代的丽莎·芬莎格丽芙(Lisa Fonssagrives)开始,超模就成了那个年代最具标示性的“面孔”。

60年代的崔姬不光影响了时尚界,她还登上了《纽约客》《生活杂志》和《新闻周刊》的封面。如果说超模的标准之一是成为流行文化的组成部分,崔姬做到了。她那种没有曲线的中性形象和50年代标榜的成熟女人对比鲜明,也成了60年代末兴起的青年文化的代表之一。

到了70年代,《体育画报》捧红了健美形象的“加利福尼亚女孩”,其中就包括谢丽尔·提格丝(Cheryl Tiegs)。与此同时,非裔美国模特贝弗莉·约翰逊(Beverly Johnson)登上了时尚杂志的封面,这为后来有色模特进军媒体与秀场铺了路,仅一年时间非裔模特吸睛成了司空见惯的事儿。1976年,随着伊曼(Iman Abdul Majid)的初次亮相,超模的名录上不再只是肤色白皙的金发美女了。

“1962到1980年间我当模特那会儿,模特是不需要走T台的。走T台是‘品牌自有模特们的工作,我们一个小时的薪水相当于她们一个礼拜的工资。但到了70年代早期,卡尔文·克莱恩和拉尔夫·劳伦等人决定和拍杂志封面的姑娘们合作。他们说我们‘比展厅模特更像活生生真实的人。”珊妮·格里芬(Sunny Griffin)对《纽约时报》说。

那时候的T台模特用一种特定的方式展示时装,现在看来会觉得有些滑稽:她们走到中间停下来,转一个圈,再突然地举起胳膊和手。“这不太符合我的审美。因此我开始跟平面模特合作。善于拍平面的模特开始会显得比较笨拙,有些还太清楚怎么走台步,但我觉得那正是她们的魅力。”卡尔文·克莱恩回忆道。

J.Mendel的电影短片走秀

模特达丽雅·斯托寇思、肯达尔·詹娜和哈迪德在后台

在模特帕特·克利夫兰的印象里70年代经历了某种新奇的事物。“我们有了俱乐部——Loft、Circus、私人俱乐部,这些俱乐部拥有共同的特征:阴暗而性感。我们从变装皇后身上获取灵感,那些元素都会反映到街头和秀场上。”

超级名模的鼎盛时期从1980年开始延续了十几年。多亏了美妆产品铺天盖地的广告营销,超模们不再是单纯的衣架了,她们频繁出现在背板和电视上,直线飙升的人气和收入能和电影明星相提并论。有些还时不时地成了设计师的“谬斯”。尼恩·菲什(Nian Fish)记得那是1994年春天,他在卡尔文·克莱恩的时装展上负责创意咨询和制作。“我们正在给模特试衣服,身高1.85米的女汉子娜嘉·奥尔曼(Nadja Auermann)走了进来。卡尔文给她穿上了一件典型的祼色雪纺绸背心式连衣裙。奥尔曼看上去漂亮极了,她的身体将连衣裙完全撑了起来。”

此时,凯特·莫斯也在架子后面的更衣室里等着。卡尔文又让凯特试了试这件裙子。结果裙子在身高1.73米的凯特身上显得特别宽松。卡尔文看了一眼,让她换上平底凉鞋,菲什建议取下内衬。那一刻,用菲什的话来说:“我们的莫斯从一位健壮丰满的影星模特变成了一个没有化妆、头发平直的小姑娘。”“流浪儿”的概念就这样诞生了。

如今,人们都在悼念那个时代。在T台上能看到帕特·克利夫兰拿着一只超大的泰迪熊;柏森·哈迪森(Bethann Hardison)走着自己的台步,有点像打篮球时在带球;凯伦很飘逸,帕特像跳舞。每个人都有她的特点。摄影师彼得·林德伯格认为超模时代一去不返了。

当下最火的模特无疑是肯达尔·詹娜和哈迪德姐妹,仅仅入行几年就可以在国际大场上开场和压轴了。然而,她们的成功背后有很多质疑。英国版《Vogue》曾在社交媒体上推送了一则消息:谁说肯达尔和吉吉不是真正的模特?引来上千条回复:每个人都在说。很多人的想法都和AM Casting公司联合创始人安古斯·蒙罗(Angus Munro)一样,Instagram有千万“粉丝”就足够了么?凯特·莫斯可以被称为时尚偶像,而吉吉·哈迪德不行,她只不过是“互联网出品”的偶像。

独裁者与变色龙

超模时代的落幕接档的是造型师与化妆师的崛起。瑞秋·佐伊(Rachel Zoe)本来做好了一直隐居幕后的打算,谁知在巧合、环境、流行文化以及与好莱坞之间的关系的共同作用下,情况发生了变化。“那也许是在2003年或者2004年。设计师突然受到了欢迎,他们自己也成了明星。不过我从未想过我的存在有任何特别之处。即使是现在,当我出席一场时装秀时,我也不认为每个人都能记得我。在最近的一次活动中,我对我旁边的人说:‘你好,我是瑞秋。她看了我一眼,说:‘是的,我知道。我感到自己有些愚蠢。”佐伊说。

洛塔·沃科尔娃(Lotta Volkova)被《W》杂志称为“她时代”的时尚独裁者,她是Vetements的造型师。她要参加模特甄选、做造型,也要为设计师在系列上提供参考意见。“我们会开会讨论设计方向。Vetements无外乎一种态度,我们在努力将情绪转化成形状、轮廓。”她对《W》说。

沃科尔娃把自己的工作过程简化为:轻松,自然,和谐,有机。“遇到Demna之前,我从来不这么看衣服。他真的对如何用一件夹克表达态度很感兴趣。比如把一件夹克要做得好像你刚刚从摩托车上下来。这是构建衣服的全新手法,很像在做一件雕塑。”

在她的理解中设计就是将很多文化参照进行重新混合,组成持续流动的信息资讯,再对当下的事物做出即时反应。“我觉得这很刺激,感觉像主宰一切。我们当下的生活节奏太快了,所以我们想在设计中加入令人难以想象的瞬时感。”

汤米·希尔费格与人气模特们在游乐场发布会现场

90年代的超模组合:左起娜奥米·坎贝尔,琳达·伊万格丽斯塔,塔加纳·帕提兹,克莉丝蒂·杜灵顿,辛迪·克劳馥

如果说造型是一种对外的表达,化妆更像一种自我专注。派特·麦克格拉茨(Pat McGrath)是受邀频率最高的化妆师,一年可能到达80场。她常常带着多达50个装有化妆材料的袋子,分类很细致,有假睫毛、布料、网格、羽毛、粉底液、口红、唇彩、施华洛世奇水晶、染料。多样的化妆素材包括了橡胶、乙烯基塑料、皮革等。对她来说有时准备一场秀的前两个小时什么活儿都没有,然后在出场前的1小时化好70个模特的妆。

上世纪90年代中期以前,时装大片对模特们的妆容和发型并没那么上心。当时《i-D》杂志的时尚总监爱德华(Edward Enninfull)找到麦克格拉茨给某组大片化妆。模特们黄色的眉毛活脱脱从画面中跳脱了出来。在那之后,Pat对色彩的大胆应用成了她的标识,就像在约翰·加利亚诺的模特们脸上画上红黄蓝的颜料,或者把嘴唇涂成厚厚的,看上去像小丑一样。在一场通常只有14分钟的秀里,麦克格拉茨就像变色龙一样通过色彩和色调让时尚表达变得更明确,她常说:“何必做别人做过的东西。你不会希望自己看上去像一个无聊的人。”

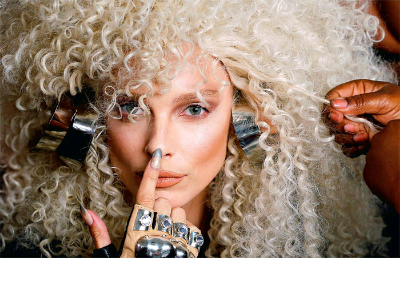

纽约时装周上一位模特在后台准备妆发

麦克格拉茨用略带浮夸的金色眼妆提升了T台妆容。“眉妆很重要,这会决定你的妆容,实际上,眉毛是面部的视线聚集区。它会让整张脸看起来更有辨识度。”她对《WWD》说,“有了社交媒体和在线美妆教程,T台妆容融入日常妆里的速度越来越快了。就像粗眉毛曾经只流行在T台,但现在很多人都这样画眉毛了。”