推进我国民族理论发展和民族工作创新的“两辆马车”

——金炳镐、马戎关于民族问题“去政治化”辩论之辨析

2016-10-20刘吉昌,吴钧

刘 吉 昌,吴 钧

推进我国民族理论发展和民族工作创新的“两辆马车”

——金炳镐、马戎关于民族问题“去政治化”辩论之辨析

刘 吉 昌,吴 钧

“中华民族”的提法是否等同于强调国族,使得民族认同与国家认同相对立?民族问题“去政治化”的做法是否完全否定过去的伪科学?我国以马克思主义民族理论为指导的民族工作创新是否存在偏颇之处?民族理论学界关于我国民族问题“政治化”和“文化化”的争论让我们更加清楚地认识到多民族国家的民族工作更应该坚持实事求是、兼收并蓄、与时俱进的马克思主义民族理论观。

中华民族;民族属性;族群;去政治化

作者刘吉昌,男,苗族,贵州天柱人,贵州民族大学马克思主义学院教授(贵阳 550025);吴钧,贵州民族大学马克思主义学院(贵阳 550025)。

民族理论发展是我国民族工作创新的理论基础,民族工作的实践又不断丰富和发展我国的民族理论,两者相互依存又相互促进。除此之外,对我国民族理论发展和民族工作创新起着巨大促进作用的另一因素便是学界专家和学者的探究,这些思辨之声使得我国民族理论更加丰富,民族工作的开展更加实事求是、有据可依。

一、关于“中华民族”是否为民族实体的三次讨论

从晚清时期自20世纪90年代,我国有先后关于“中华民族”到底是怎样的民族有过三次激烈的大讨论。1902年,梁启超先生于《论中国学术思想变迁之大势》一文中率先提出“中华民族”这一词汇。他认为:“‘今之中华民族,即普通俗称所谓汉族者’、‘我中国主族,即所谓炎黄遗胄者’、‘中华民族自始本非一族,实由多数民族混合而成。’”[1]P4辛亥革命后,中国古老的封建帝制结束,实行“五族共和”的中华民国使得我国民族意识增强,“中华民族”的含义得到进一步深化,从原来单一的指汉族变为中国境内的各民族。

第二次讨论发生在民族危亡时期,1938年吴文藻先生基于“多元文化”与“政治一体”的观点,提出了中国存在多个民族的观点。相反历史学家顾颉刚则在《益世报》发表了论证“中华民族是一个”的文章,明确提出: “凡是中国人都是中华民族,在中华民族之内我们绝不该再析出什么民族,在今以后大家应当留神使用这‘民族’二字。”[2]P785由于当时我国正面临日本帝国主义法西斯势力的入侵,中华民族到了最危险的时刻,强化国家认同和民族意识为当时的首要矛盾。因此,“中华民族是一个”的观点得到了广泛的支持和肯定,并且还得到了蒋介石南京国民政府的认同。

直至20世纪90年代,第三次讨论由费孝通先生提出的中华民族“多元一体”的观点展开。他认为:“中华民族是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。”[3]这一观点明确肯定了,中华民族是由历史上多个民族群体凝聚成的民族共同体,是一个民族实体。但与之同时,否认中华民族是民族实体的学者也大有人在。

现如今,这一场持续上百年的关于“中华民族”是否为民族实体、是否主张“文化多元一体格局”的争论还未结束,我国民族学界又展开了一场长达十年之久的关于我国少数民族问题是否“去政治化”的激烈辩论。民族问题去政治化理论和重构“中华民族多元一体”格局的主张在社会上引起强烈反响,不仅是民族理论学界的一次惊人发声,更是中国当代思想史上的震撼一笔。

二、马戎教授阐述我国民族关系新思路——“去政治化”和“文化化”

直至20世纪90年代初期,世界两大阵营之间的“冷战”走向结束,以苏联解体和东欧社会主义国家剧变为结局。西方资本主义国家所推崇的民族主义在此背景下更加泛滥,在世界范围内掀起了第三次民族主义的浪潮。“民族国家”的意识得到空前强化,在多民族国家内部兴起的“民族分离主义”*王建娥在《民族分离主义的解读与治理——多民族国家化解民族矛盾、解决分离困窘的一个思路》一文中认为:“民族分离主义是指集聚在和生活在特定地域上的民族将其政治诉求与脱离现有的政治共同体相联系的一种民族主义的特殊形式。”详见《民族研究》2010年第二期。运动导致了国家裂变,出现了数十个民族国家。最突出的便是苏联解体,分裂为俄罗斯、乌克兰、爱莎尼亚、立陶宛、白俄罗斯等15个独立国家。南斯拉夫分裂为克罗地亚、波斯利亚、塞尔维亚等7个独立国家等。此等情形下的中国沿用前苏联的民族政策,不但加强民族身份的识别和区分,对少数民族提供政治、经济、文化、教育等方面的特权。而且在大部分少数民族地区采取民族区域自治的政策,将族群、地域和政治权力挂钩起来。在三股势力的影响和特定国内社会环境下,有可能会出现割据或分裂的倾向。尤其是在2008年和2009年我国先后发生了拉萨“3·14 事件”、乌鲁木齐“7·5 事件”等暴力恐怖犯罪事件后,许多学者更加质疑现今我国实行的民族政策,认为将民族问题“政治化”的做法会导致如同东欧剧变、苏联解体类似的结局,而应当学习美国、印度等国家将族群“文化化”的做法。其中最具代表性的发声便是2004年马戎教授在北京大学学报上发表的文章:《理解民族关系的新思路———少数族群问题的“去政治化”》*详见《北京大学学报:哲学社会科学版》,2004年6月,第122-133页。。

(一)政治上析别“民族”与族群

民族在一定意义上具有较强政治色彩,尤其是在西方社会的语境之中。例如:凯杜里认为“各民族是由上帝所安排的相互分离的自然实体,因此最佳的政治安排的获得是当每一个民族形成了独立了的国家的时候”。又如盖尔纳认为“民族主义首先是一条政治原则,它认为政治的和民族的单元应当是一致的”。这些思潮无疑都促进了西方第一批民族—国家的出现。导致欧洲一些国家出现了民族问题“政治化”的趋势,强调以“民族”为单位重建世界各地的政治实体。马戎教授认为,应该保留中华民族的提法,同时把56个民族在统称时改为“族群”或“少数族群”,具体称呼是改成某族(例如:汉族、蒙古族)而不是某某民族(例如:汉民族、蒙古民族)。因为民族是作为与固定领土相联系的政治实体,而族群是具有一定文化传统与历史的群体。马戎教授提出这一建议有三个理由:“一是认为中国的‘少数民族’在社会、文化含义等方面与其他国家(如美国)的少数种族、族群(racial and ethnic minorities)是大致相对应的,改称族群可以准确地反映我国民族结构的实际情况;二是可以避免在两个成面(‘中华民族’和下属各‘民族’)使用同一个词汇造成的概念体系混乱;三是我们讲到中国的56个‘民族’和地方‘民族主义’并把这些词汇翻译成英文的Nationalities以及nationalism时,国外的读者从这些英文词汇中很容易联想为有权利实行‘民族自决’并建立‘民族国家’的某种政治实体和分裂主义运动,从而在国际社会造成严重误导。”[4]

(二)文化上强化“中华民族”认同

“中华民族”有着广泛的认同基础。马戎教授认为:“自汉朝以来,中原各朝代都存在‘中国’的自称,应当说‘中国’、‘中国人’这个概念是历史上我国各民族都公认的,这就是一种‘泛中华’的认同观,也是中华民族‘多元一体格局’的文化基础和政治认同基础。中华民族在几千年的历史演进中出现了一个‘想象的共同体’,这个共同体的边界在不同的朝代会随着中央权力的强弱变化或扩张或缩小,但各族都认同中华。”[5]而在现代化和全球化进程中,以民族、宗教、宗族和地域认同为标志的“族性认同”普遍得到张扬。民族认同虽不乏积极因素,但如果不进行正确引导,势必会形成分化团结和影响社会稳定的消极力量。因此马戎教授建议:处理国内种族、族群问题上的基本政策和指导思想就是把各少数种族和族群引导成多元社会中的“亚文化群体”,即把这些族群“文化化”和“政治化”。中国人应当用“文化多元主义”的思路来引导各个族群,从祖先们几千年处理族群关系的传统中汲取宝贵经验,并借鉴美国、前苏联等处理本国种族、族群问题的策略与经验教训。将族群问题上的政治化趋势改变为文化化的新方向,把少数民族问题逐步去政治化。[6]

(三)教育上主张少数民族青年才俊走出民族院校走向全国大舞台

我国的少数民族干部和知识分子主要是由民族院校和民族地区的大学所培养,比如中央民族大学、贵州民族大学、新疆大学等。这实际上是把少数民族知识分子限定在民族区域范围内,少数民族人才的培养没有走出民族地区,没有走向全国高等教育舞台。在马戎教授开展的一项“历年北大清华招收少数民族学生的比例”调查中,他发现从2006年到2010年,北大招收的藏族学生大概仅为本科招生总数的0.19%,清华为0.15%。而这些名牌大学往往是承担着为我国社会各界培养精英人物的摇篮,少数民族知识分子恰恰极少。相反在美国没有专设的民族院校和黑人学校,哈佛大学的八所名校招收少数族裔学生的比列高达38%到42%,各大名校普遍地为美国这个多族群社会培养少数族裔精英人才,这些少数族裔的学生对整个美国这个民族国家产生了深刻的政治与文化认同,他们并没有把自己当作代表“黑人利益”的“黑人精英”,而是作为整个美国社会的“国家精英”。马戎教授举了一个生动的例子:“我国哈萨克族的学生主要是在中央民族大学或新疆大学哈萨克语言学系学习,这些学生又始终把自己的学习和发展机会与自己的‘哈萨克族’身份联系在一起,无论是学习期间还是毕业后,都自认为是‘哈萨克的精英’,必须关心本民族的利益。”这个认同实际上就存在偏差和错误,他们应该被培养成为中华民族的精英、中华人民共和国的人才,为整个中国社会服务,代表全中国的利益,而不是仅仅只代表自己本民族的利益。

除此之外,还存在一个现象。尽管我们国家培养了一大批少数民族博士硕士人才,但是仔细分析他们的专业,主要都是少数民族语言学、历史学、民族学等专业学生。在医学、数学、化学、物理、法律、经济和高科技等专业的少数民族博士硕士很少,这样的专业结构存在着严重偏差。所以马戎教授建议:“我们少数民族必须突破狭隘的本‘民族’的利益和发展观念,许多青年人才要走出民族院校和自己的自治地方,要走向960万平方公里这样一个竞争和发展的大舞台,还要进一步走向世界。”[7]这就更需要政府的关切和帮助,帮助让少数民族青年学生进入重点大学,走向更广阔的专业领域,把自己当作是肩负社会主义建设使命的中国知识分子,为实现中华民族伟大复兴而努力的国家精英。

(四)小结

“中国各民族成员都应该把自己最核心的政治认同定位在中华民族这个范畴里,至于说到自己的血缘、祖先、宗教信仰、语言文字或者生活习俗,那都是自己的事情,而且各族之间这些方面应该彼此尊重,少数民族尊重汉族,汉族尊重少数民族。”“并不是要把56个民族只变成文化符号,也不是要剥夺他们的政治权力,我想要努力的,而是要给他们一个更大的活动空间和更完整的公民权利。”这便是马戎教授提出的把56个民族“去政治化”和“文化化”的真实想法。

三、金炳镐教授批判性剖析何为民族问题“去政治化”

在马戎教授提出民族问题新思路“去政治化”和“文化化”的观点之后,学界发出了许多声音,有支持者却也不乏批驳反对的意见。2012年金炳镐教授在中国民族理论前沿研究系列文章中多次对“去政治化”的提法做出了批判。

(一)“去政治化”、“文化化”是一百年前第二国际机会主义的老套路

民族问题具有多重属性,既表现为经济问题,也表现为政治问题,还表现为文化问题等,是一个综合性问题。我们不可能把它人为地“政治化”或“文化化”。民族问题“去政治化”的指向是取消民族区域自治制度、目标是不承认民族身份、目的是建立(单一) 民族国家,其实质,就是要“去”中国共产党成功解决中国民族问题的整套理论和政策。金炳镐教授认为:“民族问题‘去政治化’的主张并不是新鲜的提法,实际上是一百年以前第二国际机会主义主张过的‘民族是文化共同体’、要‘民族文化自治’纲领的翻板,这一纲领在当时就遭到了列宁、斯大林的严肃批判,遭到第二国际马克思主义政党的批判和抵制。马戎的民族问题‘去政治化’‘新思路’意味着对新中国民族理论政策和解决民族问题道路的重新评价和否定。”[8]“去政治化”,取消各少数民族的政治权利,将各个少数族群(民族)作为中华民族下属的文化单位,这是要把民族认同和国家认同对立起来,这不仅违背了马克思主义民族理论思想,而且否定了我国现有的民族政策和以往的民族工作。用都永浩先生的观点便是“中国未来解决民族问题的目标应该是建构完全的公民国家,而不是‘创造’一个与国家同质的大民族”。

(二)“去政治化”的主张为什么错

近十年来在学术界和社会上力图改变现有的民族政策、加快民族融合进程的主张颇为盛行,这些主张无视民族问题的现象长期存在,忽略了民族的产生、发展和消亡的规律性,把民族交融同民族融合的概念、历史学范畴的“民族融合”同民族学“民族融合(同化)”的概念相混淆。殊不知,在民族理论的语境中,“交融”并不等同于民族消亡的“融合”,后者是未来民族发展的结局,前者是与民族现象相伴始终的一个过程。民族交融的过程只能是自然的,而不能是人为的,要把民族交融同强迫同化区别开。正确的做法是尊重民族关系的发展趋势,不能无视规律、放弃引导,也不能超越历史阶段,用行政手段强制推行。因此,提倡民族问题“去政治化”,效仿美国民族大熔炉模式的“第三代民族政策”是错误的,是不符合民族关系发展规律的。

2005年中央民族工作会议出台的民族工作“十二条”在讲到民族过程规律时提到“民族的产生、发展和消亡是一个漫长的历史过程”,在谈到民族问题的特征时也要把“长期性”列入其中。2014年召开的中央民族工作会议上,习近平总书记强调:“民族问题的存在是一个长期的历史现象,处理民族问题也是一个长期的历史过程。”[9]可见,民族虽然会归于消亡和终结,但在社会主义时期是一种发展繁荣的状态,而不是融合和消亡。那些企图用政策来推进民族融合和消亡的想法都是错误的。

(三)立足国情,构建民族理论模式和掌握民族理论话语权

金炳镐教授认为:“近十多年来,以‘民族融合’和‘民族大融合’为标题的有关历史、民族史的专著、编著和论文很多,而且还有其他社会科学学科(包括民族研究学科)也参与其中,值得我们十分注意,千万不能使‘民族融合’‘促进民族融合’之类提法变成现阶段我国解决民族问题的理论导向和我国民族工作的纲领、政策和口号的一部分。”[10]我们应该做的首先是要坚持中国共产党关于民族和民族问题的基本观点和基本政策,保障各民族平等,促进各民族团结,增强中华民族凝聚力。其次,汲取前苏联过早强调“民族融合”的教训,现阶段不能推行“各民族融合”。最后,将马克思主义民族理论与实际结合,走正确解决中国民族问题的道路。对几代民族工作者积累的丰硕成果和宝贵经验加以总结和发展,在借鉴人类社会解决民族问题历史经验的基础上,立足于我国国情,构建起基于中国经验的民族理论模式和我们自己的民族理论话语,而不是跟在西方经验后面亦步亦趋,邯郸学步。

(四)其他学者对“去政治化”的批判性观点

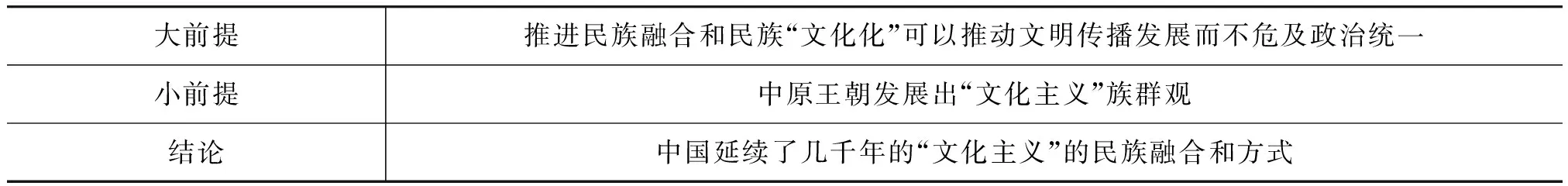

除了金炳镐教授对民族问题“去政治化”和“文化化”做出正面批判外,其他学者也纷纷指出了“去政治化”的不妥之处。都永浩教授在《黑龙江民族丛刊》发表《政治属性是民族共同体的核心内涵—评民族问题“去政治化”与“文化化”》一文,文章用逻辑学三段论的方法分析了马戎教授在中国民族问题上的矛盾观点:

大前提推进民族融合和民族“文化化”可以推动文明传播发展而不危及政治统一小前提中原王朝发展出“文化主义”族群观结论中国延续了几千年的“文化主义”的民族融合和方式

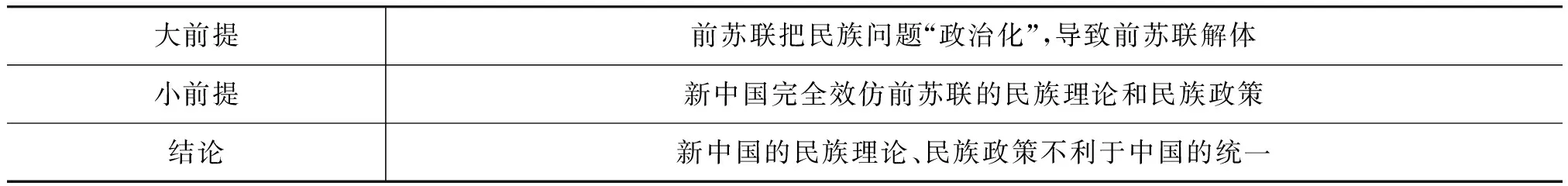

都永浩指出了大小前提的错误,否认了其“中国延续了几千年文化主义的民族融合和方式”的结论。另外,在我国民族理论与政策照抄“苏联模式”这一问题上又演绎了马戎观点的一个推导:

大前提前苏联把民族问题“政治化”,导致前苏联解体小前提新中国完全效仿前苏联的民族理论和民族政策结论新中国的民族理论、民族政策不利于中国的统一

这一演绎的结果显而易见,正如都永浩教授所说:“我国的民族理论,是继承和发展了马克思主义民族理论,而不是列宁逝世后前苏联的民族理论和民族政策,更不能说成是斯大林的民族理论和民族政策。中国共产党和新中国继承了马克思主义民族理论的基本原则,如民族平等的原则,也包括斯大林的民族定义。但是在具体做法上,又有很多创新和发展。”[11]马戎教授从错误的推论出发,得出的结论自然也是错误的。

郝时远教授也在《中国民族报》发表文章,对主张去政治化的“第二代民族政策”展开了全面的批判。他认为:“所谓‘第二代民族政策’是对‘各民族真正平等’的中国民族政策核心原则的取代,是对民族问题‘去政治化’主张作出的全方位的‘政策理念设计’,是对中国民族问题理论和实践的严重误导。只有各民族真正的平等,才能实现广泛的交流、才能保持和睦的交往、才能成就自觉的交融,这是通则和公理。坚持和完善以各民族真正平等为核心原则的制度和政策,才能巩固和发展社会主义民族关系,才能促进各民族的交往交流交融。”[12]

此外,在《论族格》一文中,马俊毅、席隆乾两位学者根据人权的自然法则,推导出“天赋族格”的思想概念。文章观点认为,“少数民族平等的政治权利是族格权的核心内容,取消或者无视民族的政治权利,其他权利无从谈起,也将导致少数民族在多民族国家的权力分配中处于不平等的地位,无法实现真正的民族平等和社会公正。”两位学者明确指出,“民族问题‘去政治化’的观点,要害在于没有‘族格天赋’的观念,没有意识到民族平等、民族自治、民族利益的保护等政治权利是少数民族基于族格而产生的正当权利诉求,是符合自然法权和自然正义的。”[13]

四、“两辆马车”同助力,推进我国民族理论与民族工作进程

(一)你拉我推,驱动我国民族理论新发展

我国民族问题“政治化”还是“去政治化”都只是一种学界主张,根据美国和印度等国家的做法和20世纪90年代在世界范围内发生的东欧剧变、苏联解体等事件来看,把各个族群作为同一民族下的亚文化群体,更多的讨论它的文化存在而撇开政治身份,对于国家的团结和统一的确有一定程度的促进。因此,“多元文化主义”确实有其自身的优势。但结合中国实际来看,当下我们更应该尊重中国共产党把马克思主义民族理论中国化的民族理论创新和民族政策创新的事实,不能完全用“西方理论”和“古代中国模式”来否认中国共产党成功解决中国民族问题的整套理论和政策。就目前我国民族融合的程度来讲,并不是所有族群(民族)都认同中华民族这个“文化共同体”,广阔的中华大地上,各少数民族有着特有的生计方式,不同的心理认知和性格特征,社会、经济、文化等方面发展水平也不径相同并且整体落后于东部和中部地区。如果将针对少数民族的教育加分、人口生育放宽、较少人口扶持等制度性安排一并取消,那该怎样来保证民族平等和社会公平的实现呢?毕竟少数民族同胞一日不能改变旧貌摆脱贫困,那就更是没有中华民族实现伟大复兴这一宏伟目标之说。

前者以马戎教授为代表的“去政治化”和“文化化”观点是从整个中华民族这一宏观的层面和长远的角度来看待民族问题,并结合西方部分国家的做法和古代中国传统的“文化大同”思想,得出了“去政治化”有利于我国实现国家统一、民族团结和民族平等的结论。相反,以金炳镐教授为代表的反对观点则是从中国实际和中国共产党民族工作经验出发,细微地察觉到各个民族的生存状态、经济生活、思想意识等方面的差异,认为现阶段的中国不宜提“促进民族融合”,不宜否认过去民族工作所取得的成果,应该始终把马克思主义民族理论确立为我们开展民族问题研究和民族工作实践的根本指导思想,汲取前苏联过早强调民族融合的教训,坚持把马克思主义关于民族和民族问题的基本理论与中国民族问题的具体实际相结合,构建解决我国民族问题的民族理论话语体系和民族政策支持体系。

不过,基于真理探求和学科发展这一层面来看,两种相对立的声音恰好成为推进我国民族理论学科自我革新的“集结号”,成为弥补中国民族政策短板的“加速器”,成为创新我国民族工作的“清醒剂”。正因为有不同观点的唇枪舌战,才有了百家争鸣的思想火花,我们也才能更加坚定中国民族理论的发展自信和中国民族发展道路的正确选择;中国民族政策才能更加做到精准、精细;中国民族工作才能更加与时俱进。

(二)坚持道路,促进我国民族工作新变革

“一把钥匙开一把锁”, 探寻、解决民族问题“这把锁”,在中国大地上,利用好“中国智慧”这把钥匙是打开我国民族问题“这把锁”最佳选择。与时俱进推进马克思主义民族理论中国化,以实现中华民族伟大复兴“中国梦”为主题,以构建中华民族共同精神家园为引领,以互守尊严、守望相助、共生互补、和谐共存为方向,以“美美与共,天下大同”为目标,放大胆子、跨稳步子,实现民族工作新变革。应努力做到:

第一,政治建设与文化建设同步——“政治化”的制度安排同“文化化”的民间消解相结合

今天之中国政治清明、经济繁荣、文化复兴、社会和谐、生态文明、人民幸福的态势依然强劲。但与此同时,中国仍然处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,各民族之间文化的差异和经济发展水平的差距没有变,各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展的时代主题依然没有变。“民族融合,既然所指的是民族和民族差别的消亡,那无疑不是今天的事,也不是明天的事,而是遥远的将来的事,是共产主义实现了以后才能逐渐实现的事。”[13]今天中国的民族工作更应该尊重民族的政治属性;认识到民族发展和处理民族问题的长期性;认识到和谐民族关系构建的复杂性;认识到民族事务治理能力提升的艰巨性。我们既要尊重民族和民族问题自身发展的内在规律,不能搞纯粹的文化主义政策,也不可不借鉴和模仿他国处理民族问题的“良方”,要将“政治化”的制度安排和“文化化”的民间消解相结合。

第二,经济建设与思想建设同步——“经济洼地”的冲锋与“精神高地”的升起

改革开放三十多年来,我国经济建设取得了世界瞩目的伟大成就,经济事业的发展确保了各民族共享改革的红利,生活水平得到显著提高。但与此同时,加快少数民族和民族地区全面脱贫、实现全面建成小康社会的目标,形势依然严峻、任务依然艰巨。冲出“经济洼地”需要百倍的努力。当下,“十三五规划”的“集结号”已经吹响,焕发全国各族人民奋发有为的内在动力,凝聚“各民族共同团结奋斗、共同繁荣进步”的智慧力量,民族工作要肩负起唱响时代主旋律的重任。

正如习近平总书记在2014年中央民族工作会议中指出:“推动民族工作要依靠两种力量,一种是物质力量,一种是精神力量,两个方面的问题都要解决好。”[14]思想这个阵地你不占领就会有人占领,文化认同的塑造和精神家园的建设对于增强民族凝聚力和强化民族团结具有重大意义。在自由、平等、公正、法治的社会大环境下,将精神高地升起,各地区各民族统一向着“中华民族伟大复兴”这一宏伟目标出发,是我国民族团结和各民族共同繁荣的最直接体现。

第三,生态建设与社会建设同步——“美丽中国”再造与“中华一家亲”的交融

“美丽中国”不仅美在山清水秀、鸟语花香、生态良好,还体现在政治清廉、经济持续、文化繁荣、社会公平、民族团结等方面。九百六十万平方公里的中华大地上,民族地区集“资源富集区、水系源头区、生态屏障区、文化特色区、贫困地区、边疆地区”于一身。是当下中国需要特别关注、呵护、保护的地区。

曾经一时,我们追求经济GDP的盲目增长,而导致生态危机和生态恶化,使我们背上了经济可持续发展的沉重负担。痛定思痛的反思,使我们时刻认识到“君住长江头,我住长江尾,共饮一江水”的深刻含义。各民族和谐共生互补,既是自然的馈赠、环境的需要,更是各民族血脉相连、文化相通、经济交流的历史必然。从古到今,各民族在其生存的自然地理空间,已经形成了一整套与自然和谐相溶的生计方式和经济文化类型。为了“美丽中国”的再造,需要我们树立“保护青山绿水也是政绩的理念”,以更加严格的生态保护制度,更加有效的保护措施,更加完善的生态补偿机制,促进生态文明建设。让更多的少数民族群众自觉参加到保护生态文明的活动中来,以更加健康、自然、和谐、文明的生活方式,融入到中华民族大家庭美好幸福生活中来。

第四,民族工作精细化与差异化同步——实现民族事务治理的新跨越

民族事务治理是我国政治生活中的重要组成部分,是推进民族地区行政改革的重要内容,是推进民族工作科学化、民主化、规范化的内在要求。民族工作要不断适应新形势、新常态下的发展,要在解决民族问题中出实招,要在化解民族矛盾中出对策,要在协调民族关系中出方法,要在促进民族经济发展中出举措,要在民族事务治理能力中有新提升。而注重民族工作精细化、差异化,是抓好这一工作的有效抓手。

科技的进步和信息化的发展,民族大数据已经成为热词。民族工作精细化就要求我们利用好“大数据”这一技术手段和资源,构建各民族、各聚居区的自然资源、经济发展、社会保障、卫生医疗、教育科技、安全稳定等相关数据信息库,根据数据进行分析和动态监测,为国家和各级政府制定差异化的民族政策提供决策依据。

幅员辽阔的土地上,各民族经济水平、生计方式、宗教信仰、心理认知等方面存在明显差异,开展民族工作中要高度重视差异化的表现。要立足于各民族、各地区展开深入实地的调查,了解风俗民情,了解所思所想,了解困难问题,了解规划建议。收集信息,努力做到实事求是,以真实、客观的数据和实际情况为依据,努力做到一族一策、一区一策。在精细化中确定差异化,在差异化中把握精准化。

总之,解决民族问题,推进民族工作,提升治理能力,协调民族关系这是一个包括过去时、现在时和将来时的动态命题,它是答案,是过程,也是问题。时代在前进,社会在进步,民族在发展。遵循马克思主义民族理论中国化的时代轨迹,尊重差异、包容多样、互守尊严、守望相助,把握好世界民族发展的脉搏,历练好民族工作的“内功”,构建好民族工作制度体系,提升好民族事务治理能力水平,圆好中华民族伟大复兴的“中国梦”,仍需要中国民族理论学科的学子们在争鸣与思辨中碰撞出智慧的思想火花,在宽容与理解中汲取丰富的观点灵感,在开放与创新中把握正确的方向与道路。

[1]梁启超.历史上中国民族之观察[A].《饮冰室合集》(八)专集之41[C].北京:中华书局,1989.

[2]顾颉刚.中华民族是一个[A].刘梦溪.中国现代学术经典———顾颉刚卷[C].石家庄:河北教育出版社,1996.

[3]费孝通.中华民族的多元一体格局 [J] .北京大学学报,1989,(4).

[4][6]马戎.理解民族关系的新思路——少数族群问题的“去政治化”[J].北京大学学报,2004,(6).

[5][7]马戎.民族问题应“去政治化”[J] .中国民族,2012,(4).

[8]金炳镐.民族问题“去政治化”、“文化化”:“新思路”还是“老套路”?——民族理论前沿研究系列论文之三 [J] .黑龙江民族丛刊,2012,(3).

[9][14]王希恩.民族理论大发展:有补白,更有深化 [N] .中国民族报,2015-03-13(5).

[10]金炳镐,毕跃光.我国现阶段不宜提倡民族融合 [J] .西北民族大学学报,2010,(3).

[11]都永浩.政治属性是民族共同体的核心内涵——评民族“去政治化”与“文化化” [J] .黑龙江民族丛刊,2009,(3).

[12]郝时远.中国民族政策的核心原则不容改变—评析“第二代民族政策”说之一( 上、下)[N].中国民族报,2012-02-03.

[13]马俊毅,席隆乾.“族格”——试探民族平等与民族自治、民族自决的哲学基础[J].民族研究,2007,(1).

责任编辑:陈 刚

TwoHorse-DrawnCarriagesforChina’sMinzuTheoriesandMinzuWorkInnovation:JinBinghaoandMaRongonthede-politicizingofMinzuIssues

LIU Jichang,WU Jun

Questions arise as to whether the Chinese Minzu (nation) is an emphasis on state-nation, making the identification of Minzu and that of nation opposite to each other. Also, doubt exists as to whether de-politicizing is a total negation of the so-called previous false science. The debates make us aware that China as a multi-people country needs to handle politics and culture properly in ethnic work according to Marxist doctrines.

the Chinese Minzu; Minzu attribute; ethnicity; de-politicizing

C95

A

1003-6644(2016)03-0054-11