美国国会图书馆藏《苗蛮图册页》辨伪

2016-10-20杨庭硕,李凌霞

杨 庭 硕,李 凌 霞

美国国会图书馆藏《苗蛮图册页》辨伪

杨 庭 硕,李 凌 霞

《百苗图》是研究贵州世居民族历史文化的重要图志文献,但该书在国内外的临摹本众多,若不明辨各版本的真伪,相关结论的可靠性就无法获得充要的保障。时下,大多数学者以李宗昉《黔记》为依据,认定后世所称《百苗图》的原本为《八十二种苗图并说》,该书系陈浩所撰,成书时间在清嘉庆中期。近年来,新获美国国会图书馆所藏《苗蛮图册页》的电子文档,若将该文档与国内外散见的《百苗图》其他抄本相互比对,从中发现,该电子文档无论是文字,还是绘图都存在着明显的作伪痕迹。因而,立足于该藏本对《百苗图》源流所做的版本研究,其结论恐难以成立。

《苗蛮图册页》;《百苗图》;辨伪

作者杨庭硕,男,苗族,贵州贵阳人,吉首大学历史与文化学院教授,博士生导师(湖南 吉首 416000);李凌霞,女,壮族,广西宁明人,吉首大学历史与文化学院讲师,博士(湖南 吉首 416000)。

一、问题的缘起

《百苗图》是一本集中反映贵州世居民族历史文化的图志文献,其资料价值和学术价值备受研究者关注。中国学者以清代李宗昉《黔记》相关记载为依据,认定后世所称的《百苗图》,导源于陈浩所撰《八十二种苗图并说》,陈浩于清嘉庆年间就任贵州省都营府所辖八寨厅理苗同知,因而其成书时间也可以大致认定在清嘉庆中后期。[1]

《八十二种苗图并说》据李宗昉所言,珍藏于当时的贵州省政府,李宗昉还亲自见过该书。[2]P30其后,该书原本可能在清末亡佚。但李宗昉的相关记载却能为该书提供如下四个方面的重要信息。

其一,《八十二种苗图并说》全书共记载了八十二个条目,每个条目图文并茂。这一条目数量和编撰体例与后世的《百苗图》各抄本完全吻合,足证《八十二种苗图并说》确系后世《百苗图》各抄本的源头;

其二,李宗昉《黔记》虽无附图,但各条目所述内容大体与后世《百苗图》各抄本所附文字内容相符,将该书定位为后世《百苗图》各抄本的源头,可信度有充分的保障;

其三,后世所传《百苗图》诸抄本,所绘内容尽管差异很大,但绘图反映内容可以和文字记载相互印证,而与此前在康熙年间成书的《贵州通志》,无论在条目数量上还是所绘内容上均存在着很大差异。因而后世《百苗图》诸抄本的绘图显然没有承袭于康熙《贵州通志》,也不可能出自其后不久成书的《皇清职贡图》;

其四,《百苗图》所载文字内容显然有多种出处,对比诸书的文字内容,不难发现,后世所传的《百苗图》在文字叙述上,与康熙年间成书的田雯《黔书》、康熙《贵州通志》、《皇清职贡图》、乾隆《贵州通志》有着明显的传承关系,也与乾隆年间余上泗的《蛮峒竹枝词》在文字的内容上也存在着传承关系。[3]但上述各书所载内容大多仅四十条左右,数量远远少于《八十二种苗图并说》,而且后世《百苗图》诸抄本中分明提及,在原有方志基础上做了新的条目增补,而且所增补的条目及附图都排列在《百苗图》诸抄本的末尾。据此而见,陈浩所撰《八十二种苗图并说》显然是在前人基础上增补而成,增补的内容在嘉庆以前的典籍中,有的没有提及,有的虽有所提及,但内容不全,不能与后世所编《百苗图》诸抄本相提并论。当代研究者认定后世所传《百苗图》诸抄本理应导源于陈浩所撰的《八十二种苗图并说》,确实有充分的依据。

近年来,有幸获得美国国会图书馆所藏《苗蛮图册页》的电子文档(以下简称“国会本”),尽管该电子文档所保留的内容残损失遗过半,但该抄本有幸保留了一篇完整的序言。序言中分明写定,其编成时间为清乾隆丙午年(1786年)。不仅如此,残存部分的条目名称和附图,又与后世所传《百苗图》各抄本的条目名称和附图相吻合。这就足以表明,如果“国会本”不是后世伪托之作,那么此前我国学者的结论就需要作出重大的修改。《百苗图》的源头理应认定为“国会本”,而非陈浩所首创。为了澄清历史的真相,以下仅就序言、条目结构、文字内容、附图内容四个方面,略加考释,希望能够进一步澄清事实的真相,并对“国会本”的史料价值做出符合事实的评估。

二、《苗蛮图册页·序》考释

美国国会图书馆所藏《苗蛮图册页》,系函装图文并茂的册页,函套封面用中文书有“苗蛮图册页 一册 全”字样,足证该书被美国国会图书馆收藏时被认定为“全本”,按理应当共计八十二幅图页,但目前所见电子文档中,仅有四十幅。其余大部分丢失的过程,将在下文做进一步探讨。函套上还附有英文的收藏归类标记,原文为“DRIENTALIA CHINESE D827 M59”,含义是指“远东”、“中国”。这应当是收藏时的归类标识。而函套内保留有该书的序言,序言用中文写就,内容如下:

“五方之风土各殊也,百族之性情各异也。风土殊,而饮食衣服于以逈别;性情异,而欣喜好尚难以从同。间当搜稗官野史之书,穷九垓八埏之境,而知荒寒广漠,地旷人稀,海澨山陬,少人多物。其间,幽怀化碧,翕耳贯胸,以至睢睢、呿呿、怪怪、奇奇,何可胜数?顾其性情风土,猶然太古之淳,闷均各舍生员,性以并育于两间。

恭惟圣天子德威所播,无远弗届,作人雅化,薄海覃敷。不特中州清洲之气,磅礴蓄积,扶植秀灵,即边雨蛮烟,亦皆感冥格顽,喁喁向化,亘古以来未之有也。凡有血气,孰不尊亲也哉?

时惟乾隆岁次丙午秋九月中浣,舫亭识。”

综观这篇“序言”,行文流畅,对贵州各世居民族的把握非常到位,书写和行款也极为工整,基本可以认定为当出自清廷大员之手。然而这篇“序言”的书写格式却十分小气,整篇“序言”共计32行,书写极为密集,字体偏小,而“序言”却分明言及,系奉皇帝亲命视察贵州而编写,但这样的款式结构与上呈皇帝亲览却存在着明显的差距。加之,如果若经乾隆皇帝过目,该“序言”上理应留有皇帝亲览的印鉴,而该“序言”版本及以后的画页中,均未出现乾隆皇帝收藏的印鉴。这至少可以表明这篇“序言”根本没有进入过宫廷收藏,最多只可能是私家所收藏的副本。因而美国国会图书馆所收藏的这一版本,其价值不能做过高的估计。

“序言”作者自称为“舫亭”,文末又加盖有“福恒”和“舫亭”两方印章。傅恒乃清廷大员,出生于“富察氏”。其家族其后又改称“福察氏”,因而印章中的“福恒”有理由被认定为傅恒的私人印鉴。可是,傅恒在1770年已经去世,而“序言”所书年款为乾隆丙午年(1786年)。据此可知,印鉴所提示的人物虽然符合序言作者的身份,但“序言”写成的时间却是傅恒死后的第16年,这就表明这篇“序言”肯定出自伪托。作伪者之所以要盗用傅恒的名号,则事出有因。傅恒本人在乾隆朝南征北战数十年,在1764~1765年间还亲自主持过西南军务,远征过缅甸,其经历表明对贵州世居民族有全局性的把握,将他伪托为“序言”的作者,很容易骗过买家,并可以借助傅恒的名望骗取高价。

“序言”中还提及另一个人名“楚”。“序言”中提及该人是奉皇帝亲命视察贵州,并绘制了这幅画册,此人是谁?“序言”和以后的绘画册页均未提及,因而一时难以确考。但傅恒既为清廷大员,又为乾隆皇帝的舅家,并被封为亲王。出入宫廷理当较为频繁,得以结识乾隆朝的外籍画师郎世宁的可能性极大。而郎世宁的意大利原名为“朱塞佩·伽斯·底里奥内”。“朱”与“楚”在汉语中读音很相近,而汉文中书写其全名极为不便,用其原名的缩写字“楚”成文,实属情有可原。加上傅恒应当是郎世宁的熟人,讳称其汉语正名,也是情理之中的事情。不过,郎世宁虽说有高超的画技,编绘一本画册实属轻而易举。但问题在于郎世宁去世于1766年,乾隆甲辰年(1784年)早已不在人世。这就表明,“序言”此处的行文纯属作伪无疑。之所以要盗用郎世宁和傅恒的名号,显然是要抬高这本画册的身价,以便获取高额报偿。这样的行径肯定是文物商所为,绝非真正出自清廷大员的手笔。

在这篇“序言”中,还在显著的位置,明显提及“卡尤”、“补笼”、“青仲”三个布依族的支系名。可是在以下的绘画册页中根本没有出现这三个条目,这至少说明这篇“序言”所反映的内容,和绘图所反映的内容不是一回事。“序言”反映的内容肯定要包括布依族在内,而画册中却没有包含这一内容,因而该书封套所书的“一册 全”,显然与该书内容不相吻合,与“序言”内容也不相吻合。因而有理由认定,“序言”与以下的绘画出自完全不同的两个来源。之所以还谎称全本,显然是欺骗外国人不懂汉文,容易被蒙骗,这也是市井作伪者的惯技。不仅“序言”靠不住,下面的绘图是否真正出自乾隆朝也靠不住。

既然“序言”的内容出自伪托,而该书却以“全本”的姿态被美国国会图书馆所珍藏。由此可见,美国国会图书馆收藏该书时,显然没有发现该书作伪,也没有发现该书不是全本。这更足以表明,该书被收藏显然与清廷和美国国会图书馆的交往完全无关。这本书的来历只能理解为是美籍来华人员从古玩店收购而来,再转卖给美国国会图书馆。收购者的学术素养肯定无能力辨别真伪,国会图书馆肯定也无能力辨别真伪,这才有可能被美国国会图书馆所珍藏,其间的欺诈行为肯定获利丰厚。作伪者附会郎世宁、傅恒的目的纯属借助两人的国际影响去骗取高额回报。总之,这个藏本的价值很低,收藏的时间也非常晚,理当是清末民初之际,才进入美国国会图书馆收藏。其具体过细的依据详见下文。

三、《苗蛮图册页》条目考异

传世的《百苗图》诸抄本,大体上都分为八十二个条目,这与李宗昉《黔记》所载完全吻合,而与乾隆《贵州通志》的四十个条目拉开很大的距离。据此可知,后世《百苗图》诸抄本承袭于陈浩的《八十二种苗图并说》,这一结论较为可靠。至于有人认定传世的《百苗图》并非出自一人一时之手,而是众多画师分别绘抄后编订的图志,同样站不住脚。[4]在清乾隆朝的社会背景下,有关贵州各世居民族文化的文字记载和绘画,虽然出处甚多,参考资料的获取也并不困难。但是要按统一的体例编成图志,而且体例和绘图内容在后世又能得到稳定传承,肯定得有一个人肇其先,而不可能是将别人的绘画简单编撰就能成书,且还能被政府所收藏。

“国会本”单就“序言”所反映的内容而言,既然该书是奉乾隆皇帝的命令视察贵州编撰而成,那么编成后的去向肯定要收藏于皇宫之中,供皇帝御览。在这样的写作背景下,“国会本”的编撰体例显然需要与官书乾隆《贵州通志》保持一致,否则必然会引起朝廷非议。加之乾隆《贵州通志》是在乾隆五年成书,其书的主编鄂尔泰和张广泗在朝廷中具有很大的影响力,因而在乾隆朝编撰的同类书籍若与乾隆《贵州通志》发生重大差异,肯定要引起很大的反响,但这样的争议至今尚无可证据可资佐证。这更足以表明“国会本”在整个乾隆朝均未对朝廷和民间发挥过重大影响,后世的《百苗图》抄本显然不可能是承袭于该书而来。而实情反倒是国会本仿临了后世的《百苗图》抄本,因而《百苗图》的源头决不可能是“国会本”,或者乾隆朝的其他书籍和图志。

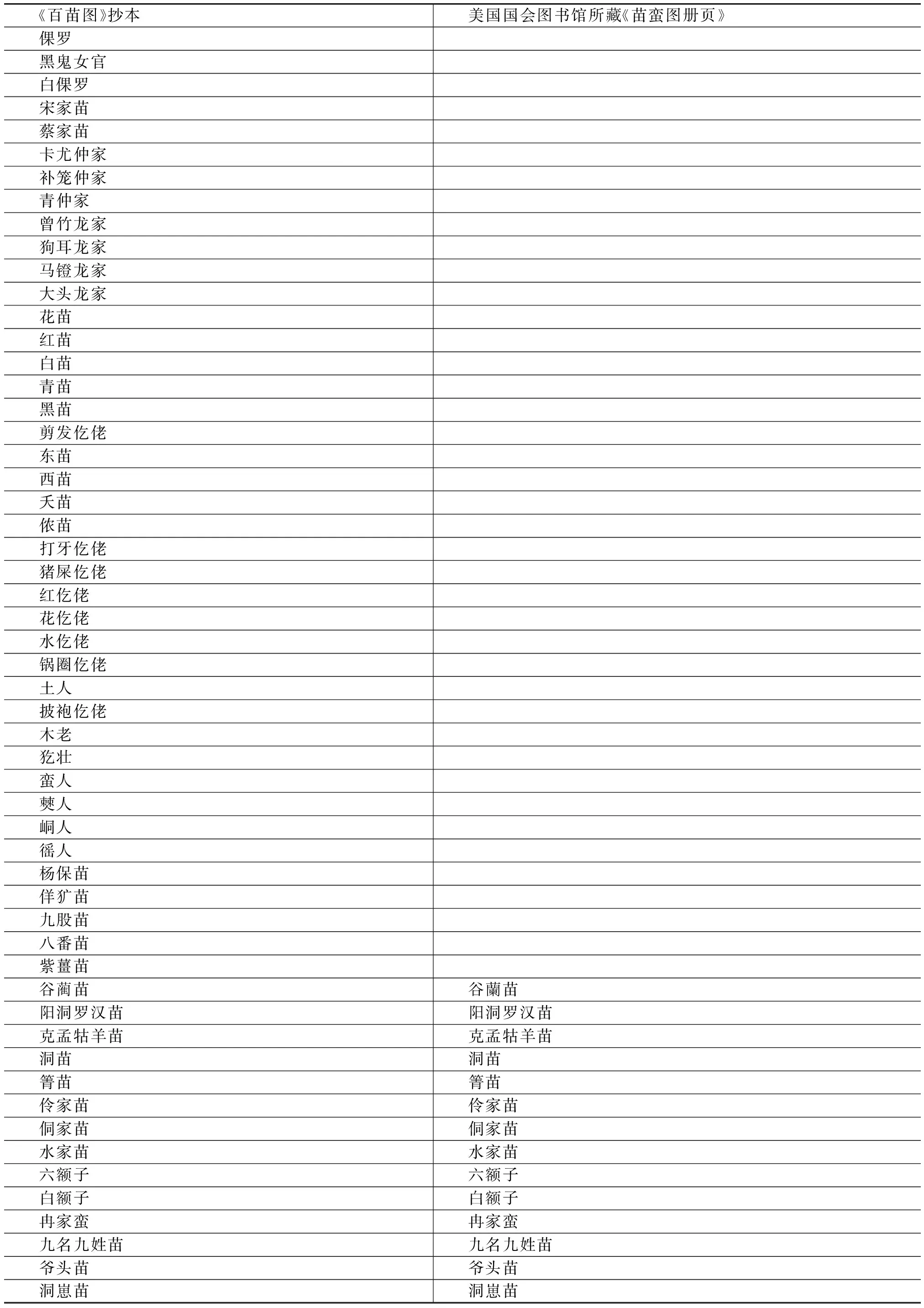

若将“国会本”与后世的《百苗图》抄本在条目上做对比,却不难发现其体例存在着极大的一致性,并可以进而认定是“国会本”抄袭了后世《百苗图》诸抄本。详情参见下表:

《百苗图》抄本美国国会图书馆所藏《苗蛮图册页》倮罗黑鬼女官白倮罗宋家苗蔡家苗卡尤仲家补笼仲家青仲家曾竹龙家狗耳龙家马镫龙家大头龙家花苗红苗白苗青苗黑苗剪发仡佬东苗西苗夭苗侬苗打牙仡佬猪屎仡佬红仡佬花仡佬水仡佬锅圈仡佬土人披袍仡佬木老犵壮蛮人僰人峒人徭人杨保苗佯犷苗九股苗八番苗紫薑苗谷蔺苗谷蘭苗阳洞罗汉苗阳洞罗汉苗克孟牯羊苗克孟牯羊苗洞苗洞苗箐苗箐苗伶家苗伶家苗侗家苗侗家苗水家苗水家苗六额子六额子白额子白额子冉家蛮冉家蛮九名九姓苗九名九姓苗爷头苗爷头苗洞崽苗洞崽苗

有关条目排序,《百苗图》传世抄本中有部分跟“国会本”一样是册页,既没有目录,也没有编号,但“台甲本”不仅有目录,还有排序。其他如贵州师范大学图书馆藏本也是如此,而且所排顺序与李宗昉《黔记》完全吻合,因而表中的条目顺序是以上述各本为准。“国会本”是册页,没有目录,因而表中是按名称相同者排入表中,目的是方便对比研究。

通过该表对比,不难看出,“国会本”虽然在函套上声称是“全”本,但实际上仅是后半部分而已,决非全本,这就很自然要产生如下疑问。如果美国国会图书馆接管该书时,函套所装册页,并不满函,即令美国国会图书馆馆员不了解中文,也可以发现,藏品的完整性有伪。但国会图书馆并未觉察这一点,才会将该书加以珍藏,并在互联网上说明该书仅有41幅。对此,以下两个方面的结论值得引起极大关注。

其一,该藏本的条目遗失显然不是发生在收藏之后,而是发生在收藏之前,就已经残缺。对此,只能解释为中间商有意识作伪,以此哄骗美国国会图书馆,目的是换取更大的转手回报。

其二,该藏本仅是传世《百苗图》抄本后半部分的41条目,其间仅残缺“清江仲家”一条。这一情况,不能理解为作伪者有意脱落,只能理解为美国国会图书馆收藏后保管不善而丢失了一页。但不管出于上述哪一种情况,都足以证明,该藏本在收藏流传和进入国会图书馆过程中,曾发生过有意识的作伪行径。作伪能够得逞,则是因为美国方面大多数专家不仅汉语水平低下,对文物的鉴赏水平严重不足,从而才导致以假乱真,将伪本作为真本高价收藏。

再细看条目名称,国会本在四十一个条目名称中,有两处出现了不能容忍的重大讹误,也足以证明该书是十足的伪本,而非真迹。

“国会本”中的“谷蔺苗”条,就被误写作“谷蘭苗”条。查“谷蔺”一名出自苗语西部方言惠水次方言,原意是指“跳月场”。“谷”为苗语名词前的冠词,含义是指“某某地方”和“某某地点”。“蔺”的苗语含义是“月亮”。“谷蔺”一词意指“跳月场”。“谷蔺苗”意指具有跳月习俗的苗族。

据近人考订,这部分苗族生活在今惠水县东部山区。因为他们精于纺织工艺而闻名于当地,他们生产的布匹被称为“谷蔺布”。[5]P12由此看来“谷蔺苗”这一名称在贵州影响深远,书写形式高度稳定,并不存在异写异译的情况。比如,康熙、乾隆两《贵州通志》都正确的写作“谷蔺苗”,决无写作“谷蘭苗”的先例。而“国会本”却写作“谷蘭苗”,这恰好是作伪者不懂苗语,而且没有认真查阅过典籍,才会犯下如此不可原谅的讹误。考虑到,如果按照该书序言所言,是奉乾隆皇帝的命令而做,行文中出现这样的重大讹误,编撰者轻则要被罢官,重则还可能处以重刑。因而可以断定,“国会本”肯定与乾隆皇帝的亲命编撰完全无关,否则朝廷重臣在审查过程中早就遭至重罚,决不可能传世,更不可能流入美国国会图书馆收藏。

又,该书也收录了“西溪苗”一条,但却将“西溪苗”三字误写作“西漢苗”。其错误的严重性与上一条相同。查“西溪”一名,最早见于朱辅《溪蛮丛笑》一书。《溪蛮丛笑》收编入四库全书时,编纂大臣曾一度对此提出质疑。理由是沅江流域只有“酉溪”,而没有听说过“西溪”。提出这样的质疑,起源于编修大臣不懂苗语,误将“西溪”曲解为“酉溪”。事实上“西溪”一名出自苗语和土家语的混合翻译。“西”出自苗语中部方言,含义是“愤怒”、“发怒”。由于“西溪”所指代的这条河流就是今天所称的清水江。清水江中下游在流出云贵高原的这一河段,河床的落差很大,水流湍急,翻起白沫,很像是人在发怒,因而将这条河流音译为“西”。“溪”则是土家语对河流的统称。两汉典籍将这个土家语词译为“溪”,或者“渠”。后世典籍则改译作“车”,或者“泽”。这是因为土家语古今音变所使然。这一语词在氐羌语属的藏语中读做“曲”,在彝语中读成“亦”。[5]P88它们在氐羌语中属于同源词,因而决不可能误写为“漢”。因为“漢”字的读音与上述读音迥然不同,写作“漢”是不可容忍的讹误,而且在前世典籍中从来没有出现过“西漢苗”这一名称。国会本中出现这一讹误,同样可以推翻该版本曾经进入清朝宫廷,或者是经过乾隆皇帝御览这一假说。单凭这两项讹误,也足以证明“国会本”的抄录者也是在作伪。

综上所述,“国会本”绝非完整的全本,而仅是传世《百苗图》抄本的后半部分。鉴于该书的族称出现了严重的讹误,更足以证明,该书纯属民间仿伪本,作伪的目标是为了骗取高额回报,而被美国国会图书馆所收藏。有鉴于此,该书是否作于乾隆丙午年,都无法成立。如果真的成书于乾隆丙午年,该书条目就不可能与陈浩的《八十二种苗图并说》雷同,也不可能以部分冒充全本,更不可能出现不可能容忍的讹误。据此可以推定,“国会本”是十足的仿伪本,编绘时间起码应清末。

道光年间《南京条约》签订后,外国传教士商人才开始有可能进入内地,纷纷收购中国文物,中国的奸商才得以欺哄西方人不懂中国历史,更不懂中国的少数民族文化,低劣的作伪也可以换取高额报偿。腰缠万贯的西方人也才因此而上当受骗,以假乱真,最终该伪本才得以辗转收藏入美国国会图书馆。

四、《苗蛮图册页》文字考订

“国会本”共计41幅图文,内容涉及面很广,全面考订其真伪,非本文篇幅所能包容,故仅以谷蔺苗、西溪苗、里民子、八寨黑苗、箐苗为例,系统考订,以确认该本确系民间仿伪本。其仿伪的蓝本出自今收藏于法国巴黎博物馆的藏本(以下简称“法兰西本”)。[6]作伪的地点不是在贵州,而是在江南一带。以下仅将“法兰西本”和“国会本”两本上述五个条目的文字列表对比如下:

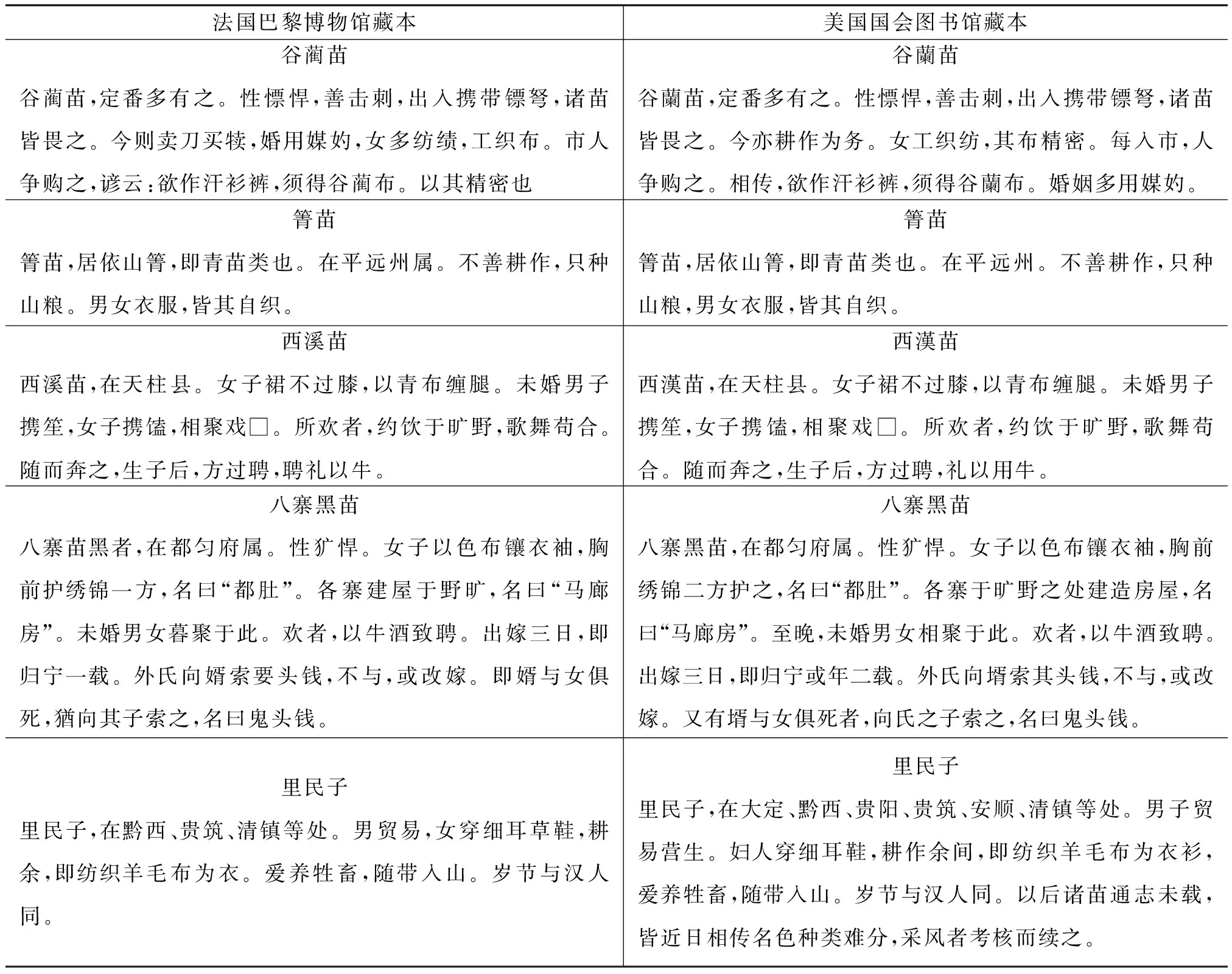

法国巴黎博物馆藏本美国国会图书馆藏本谷蔺苗谷蔺苗,定番多有之。性慓悍,善击刺,出入携带镖弩,诸苗皆畏之。今则卖刀买犊,婚用媒妁,女多纺绩,工织布。市人争购之,谚云:欲作汗衫裤,须得谷蔺布。以其精密也谷蘭苗谷蘭苗,定番多有之。性慓悍,善击刺,出入携带镖弩,诸苗皆畏之。今亦耕作为务。女工织纺,其布精密。每入市,人争购之。相传,欲作汗衫裤,须得谷蘭布。婚姻多用媒妁。箐苗箐苗,居依山箐,即青苗类也。在平远州属。不善耕作,只种山粮。男女衣服,皆其自织。箐苗箐苗,居依山箐,即青苗类也。在平远州。不善耕作,只种山粮,男女衣服,皆其自织。西溪苗西溪苗,在天柱县。女子裙不过膝,以青布缠腿。未婚男子携笙,女子携馌,相聚戏□。所欢者,约饮于旷野,歌舞苟合。随而奔之,生子后,方过聘,聘礼以牛。西漢苗西漢苗,在天柱县。女子裙不过膝,以青布缠腿。未婚男子携笙,女子携馌,相聚戏□。所欢者,约饮于旷野,歌舞苟合。随而奔之,生子后,方过聘,礼以用牛。八寨黑苗八寨苗黑者,在都匀府属。性犷悍。女子以色布镶衣袖,胸前护绣锦一方,名曰“都肚”。各寨建屋于野旷,名曰“马廊房”。未婚男女暮聚于此。欢者,以牛酒致聘。出嫁三日,即归宁一载。外氏向婿索要头钱,不与,或改嫁。即婿与女俱死,猶向其子索之,名曰鬼头钱。八寨黑苗八寨黑苗,在都匀府属。性犷悍。女子以色布镶衣袖,胸前绣锦二方护之,名曰“都肚”。各寨于旷野之处建造房屋,名曰“马廊房”。至晚,未婚男女相聚于此。欢者,以牛酒致聘。出嫁三日,即归宁或年二载。外氏向壻索其头钱,不与,或改嫁。又有壻与女俱死者,向氏之子索之,名曰鬼头钱。里民子里民子,在黔西、贵筑、清镇等处。男贸易,女穿细耳草鞋,耕余,即纺织羊毛布为衣。爱养牲畜,随带入山。岁节与汉人同。里民子里民子,在大定、黔西、贵阳、贵筑、安顺、清镇等处。男子贸易营生。妇人穿细耳鞋,耕作余间,即纺织羊毛布为衣衫,爱养牲畜,随带入山。岁节与汉人同。以后诸苗通志未载,皆近日相传名色种类难分,采风者考核而续之。

仅就上表的对比,具体到谷蔺苗条而言,两书的文字所反映的内容虽然差异不大,但“法兰西本”行文典雅,内在逻辑严密,而“国会本”则更趋于俚俗化。此外,“国会本”还与今天的《百苗图》传世抄本的该条文字存在着明显的传承关系。对此,李宗昉《黔记》与李汉林所著《百苗图校释》可资佐证。既然“国会本”与上述各抄本都存在着传承关系,行文的格调更接近于李宗昉《黔记》。这就足以证明“国会本”成书时间很晚。考虑到“法兰西本”抄成于清代末年的光绪朝,收藏时间可根据该抄本的收藏印鉴获得内证,收藏印鉴原文为“I.H.E.C.,Paris”,其含义是“法兰西高等汉学研究所”,该所创设于1926年,因而法兰西本入藏时间肯定在1926年以后。[6]因而“国会本”能够仿照“法兰西本”作伪,足证“国会本”的仿伪时间应在“法兰西本”没有流出中国所为,也就是在清末民初之际。有鉴于此,“国会本”的仿伪时间很可能迟至清末民初。

对“箐苗”条而言,两本所书内容基本雷同,而“国会本”的“在平远州”四字下脱落一“属”字。但这一脱落不容原谅,纯属抄录时漫不经心所犯下的讹误。据此可知,“国会本”这一条目是直接抄自“法兰西本”而来,但抄录时作伪者并不用心,因而暴露了作伪的证据。

西溪苗条,“国会本”除将“溪”误抄作“漢”字外,又将文末四字“聘礼以牛”误抄作“礼以用牛”。其他部分两书文字完全相同,足证“国会本”是直接转抄“法兰西本”而来,但抄录时极端不负责任,故而两处出现不能容忍的讹误。其中“礼以用牛”违反古汉语语法,这显然是抄写过程中已经发现抄错而做出的补救,而补救的用词方式则受到现代汉语的干扰,这就进而证明这位作伪者抄录的时间比“法兰西本”还要更晚,仿伪者的古汉语水平欠缺,才会做出这样的妄改。

对比“国会本”与“法兰西本”的“八寨黑苗”条目,同样可以证明,“国会本”的仿冒者也是以“法兰西本”为蓝本照抄而成。抄录的过程中,同样出现多处讹误,其性质都属不负责任所致。而妄加改动的字句则更接近于白话用语,这一情况也与李宗昉《黔记》的行文相似,这同样证明“国会本”比“法兰西本”更其晚出。

对“里民子”条的记载,两书内容如出一辙,其间有所差异的性质也与上述四条相同。不过,“国会本”在文末增补了如下一段文字:“以后诸苗通志未载,皆近日相传名色种类难分,采风者考核而续之。”查阅《百苗图》诸抄本后,发现此段文字在大多数抄本中皆有之,而“法兰西本”缺载。[4]据此可见,“国会本”仿伪时显然参照过多种《百苗图》抄本,而《百苗图》各种抄本在民间广泛流传乃是在清廷覆灭以后。这更足以证明,“国会本”的仿伪时间肯定迟至民国初年。

总之,“国会本”就文字部分而言,也属于仿伪,仿冒的蓝本主要取准于“法兰西本”,从所犯讹误着眼,可以发现行文更接近白话文,有些内容还出自其他传世的《百苗图》抄本,因而有理由断定,“国会本”仿伪的时间迟至民国初年,这一藏本只能代表民国初年对贵州世居民族的认识水平,不能作为乾隆时代的可靠史料去加以征引利用。以“国会本”为依据,否定《百苗图》各抄本导源于陈浩《八十二种苗图并说》的论断不能成立。

五、《苗蛮图册页》绘图考辨

若将“国会本”与“法兰西本”相对比,仅就其中“谷蔺苗”、“西溪苗”、“里民子”、“八寨黑苗”、“箐苗”这五条而言,其所绘的画面虽稍有差异,但所表达的内容和基本构图却如出一辙。“法兰西本”绘画的质量和艺术水准,远高于“国会本”,从中不难判定“国会本”显然是以“法兰西本”为蓝本仿冒而来。

图1 箐苗(法兰西本) 图2 箐苗(国会本)

两个藏本“箐苗”条的绘画内容则迥然不同,“法兰西本”所绘内容为四个男子携带弓弩标枪准备出猎图,而“国会本”所绘内容则为一男二女,携带厚重礼品走亲访友,中途歇息的情境。考虑到《百苗图》编绘的初衷,就在于全面反映各少数民族的特异性,特别是要强调其桀骜难驯,与中原汉人截然不同这一特点,并以此作为治理贵州地区的参考之用。相比之下,“法兰西本”接近于《百苗图》编撰的初衷,而“国会本”的该幅图则偏离了这一目标,意在渲染太平盛世景象。以此推之,“国会本”的该幅图显然另有所本,而且所凭借的蓝本肯定比“法兰西本”问世时间更晚得多。

“法兰西本”有所用印章为证,这一版本足以表明出自清末贵州地方官李端棻,编成的时间大概是在光绪朝,据此推之,“国会本”大致可以肯定是出自民国初年的仿冒之作。

(一)谷蔺苗

图3 谷蔺苗(法兰西本) 图4 谷蘭苗(国会本)

两书所绘内容虽然视角有所差异,但构图与所绘内容则一脉相承,都意在展示布贩前往谷蔺苗农户,收购农家所织布匹的情境。这样的布匹根据文字说明可知,市场上通称为“谷蔺布”。两书所绘的背景稍有差异,“法兰西本”描绘的是山林景色,而“国会本”却以农家院落为背景。这样的改动也足以显示“国会本”的绘画者并不熟悉谷蔺苗生息地的景观特色,这样的改动也足以证明“国会本”为后期仿冒者的画本。

两书所绘内容中更值得关注的是,农家房舍的结构,所绘房舍有高出地面的石头地基,所绘农舍的墙体笔直,并非木构建筑,而更接近于砖砌房屋抹上石灰膏的视觉效果。然而谷蔺苗生息区的苗族房屋直到20世纪50年代还保留着木构建筑的特色,极少有砖砌民房。这也足以证明,两本的编绘者都没有到过谷蔺苗的生息地,而是以江南农舍的结构去构图,“国会本”则是以讹传讹。这一情况还可以进而说明,这两个画本的仿冒地都是出自江浙一带,而不是在贵州苗族地区就地写生而来。

(二)西溪苗

图5 西溪苗(法兰西本) 图6 西漢苗(国会本)

“国会本”和“法兰西本”的“西溪苗”条附图的构图完全相同,人物都为两女三男,五个人所站位置,两书也完全相同。但“法兰西本”所绘的山形背景十分工整,人物表情也更为灵动。所绘内容都是西溪苗青年男女携带乐器、食品,前往“游方场”参与“游方”活动的情境。鉴于“国会本”绘画艺术水平欠缺,绘画有欠工整,也足以佐证,“国会本”乃是为了获取钱财的粗劣仿临本。

(三)里民子

图7 里民子(法兰西本) 图8 里民子(国会本)

两书所绘内容也完全相同,都是画一男二女,前往山上从事耕作的情境,所绘男子肩扛锄头,所绘女子在行进途中用纺轮纺纱。但“法兰西本”所绘妇女皆白衣白裤,而“国会本”的两位妇女皆穿青衣。这样的差异也足以表明,“国会本”的绘画者,并不了解所绘对象的身份。书中所称的里民子,生息在贵州西北部的彝族分布区,这部分居民来自明代时候的汉族逃军和逃户。他们逃到彝族土司管辖区后,由于社会身份低下,照例都得穿白色衣服,以示其身份的低下。改土归流后,尽管这样的土司禁令已经废除,但这部分居民由于习惯使然,在其后相当长一段时间,仍然习惯于穿白色衣服,并不会因为他们的身份已经改成了国家的“编户齐民”而立即换装。因此“法兰西本”所画更贴近于清代中后期的实情,而“国会本”则妄改这一服装色尚,恰好表明绘画者并不了解清末贵州社会特点,这样的改动足以表明“国会本”肯定比“法兰西本”要晚出,可以肯定“国会本”的临摹者纯属凭想象妄改“法兰西本”而来。

(四)八寨黑苗

图9 八寨黑苗(法兰西本) 图10 八寨黑苗(国会本)

两书附图的构图也完全相同,图中均绘有三男三女,两两成对。差异均同样表现为,绘画的视角稍有偏差,绘图的工整程度“法兰西本”优于“国会本”。其间比较明显的差距在于,“法兰西本”女性所穿的裙装有竖条花纹,而“国会本”却没有这一内容。当代田野调查表明,“法兰西本”所绘更贴近于今丹寨县苗族服装的实情,而“国会本”的裙装则偏离该地苗族的服装实情,而是与雷山、台江等县的苗族服装相似。据此可知,“国会本”的绘画者在临摹时显然没有注意到这一文化差异,纯属想当然而做出的改动。该本为后期画本,同样毋庸置疑。

(五)箐苗

至于箐苗条,两书所绘内容的差异已如上述,需要补充说明之处仅在于“法兰西本”所绘四个男子头上都插有羽毛,这样的装饰习俗有其特定的功用。这是用伏击方式打猎时同伴可以相互辨识的标志之一,这样的标志又与他们所携带的猎具为弩机相互印证。弩机是仅适用于埋伏打猎的专用猎具,与头上的羽毛标志相配合,才能发挥狩猎的功效。这就足以表明“法兰西本”的绘画者对今织金县、黔西县、大方县三地苗族的生计有较为深切的理解。而“国会本”所绘内容虽然与法兰西本不同,但却留下了十分明显的败笔。图中所绘右侧站立的女子肩扛锄头,而坐地休息的男子身旁则有装满沉重礼品的担子,左侧坐着的女子也挎有装着沉重礼品的大竹篮,这两人都头戴斗笠,应当是长途旅行的装备,这样的装备与上山从事农业劳作并不相干。因而右侧女子肩扛锄头并不携带礼品,也不戴斗笠,三人的装备并不协调。出现这样的败笔,同样可以佐证,这是后世的粗劣仿伪之作,所借鉴的蓝本并非从此前《百苗图》诸抄本传承而来,而是想当然的附会。

虽然我们仅是对比了两书中同一条目中的五幅绘画,但已经足以说明“国会本”的绘画时间晚于“法兰西本”,而且绝大部分绘图都是以“法兰西本”为蓝本临摹而来。据此可知,“法兰西本”既然可以认定成书于光绪年间,那么“国会本”则肯定是民国初年的临摹本。而临摹的地点肯定是在江南一代,临摹者的身份很可能是西泠印社的职业画师,这个画本应当是在20世纪20、30年代,通过私家收购的方式,花费巨资购得,再用更高的价格转卖给美国国会图书馆而得以珍藏。

六、结语

综上所述,当前珍藏于美国国会图书馆的《苗蛮图册页》肯定是民国年间的临摹仿冒本,该书的价值极为有限。该书的序言虽然明确声称画成于乾隆丙午年,但这篇序言也属后世仿冒,因而“国会本”不能成为否定陈浩《八十二种苗图并说》为《百苗图》源头的依据。与此同时,还可以进一步证明,“国会本”与清朝宫廷完全无关,它仅是在市场上收购到的赝品而已。

当然,这个藏本也不是完全没有价值可言。理由在于,该画本至少可以反映民国年间,汉族文人对贵州世居少数民族的认知和理解程度。这样的认知和理解不管是错是对,都代表着那个时代的认知水平。作为研究国内学者对贵州少数民族的认识和探讨仍然具有一定的价值。

本文的写作目的仅止于提醒国内学人,在研究贵州世居民族的历史文化时,特别是文化的变迁轨迹时,必须对所依据的版本加以认真考辨,明辨其绘制的时空场域和编绘的目的,方能避免考订上的偏颇和失误。鉴于美国国会图书馆在世界范围内名气极大,很容易导致学人的轻信和倚重。那么本文所作的提示也许大有裨益,决非刻意贬低这一抄本的价值,万望海内学人见谅。文中不当之处,还望海内外贤达斧正。

[1]杨庭硕.“百苗图”贵州现存抄本述评[J].贵州民族研究,2001,(4).

[2]李宗昉.黔记[M].上海:商务印书馆,1936.

[3]严奇岩.《八十二种苗图并说》的成书年代考证——以余上泗《蛮峒竹枝词》为研究文本[J].民族研究,2010,(1).

[4]胡进.“百苗图”源流考略——以《黔苗图说》为范本[J].民族研究,2005,(4).

[5]李汉林.百苗图校释[M].贵阳:贵州民族出版社,2001.

[6]杨庭硕,潘盛之.百苗图抄本汇编[M].贵阳:贵州民族出版社,2004.

责任编辑:杨正万

OntheGenuinenessof“IllustrationsofMiaoSavages”CollectedinAmericanLibraryofCongress

YANG Tingshuo,LI Lingxia

Illustrations of Miao People is an important pictorial document studying Guizhou’s aboriginal people. At present there are many imitated copies for this document. Thus, if their genuineness is not identified, it is hard for the relevant conclusions to be reliable. Most scholars, according to Li Zongfang’s “Records of Guizhou”, assume that the original copy of Illustrations of Miao People as called generation after generation is “Illustrations of 82 Miao Branches” written by Chen Hao during the mid-Jiaqing Era of the Qing Dynasty. It is argued that the other copies available at home and abroad, in electronic or paper forms, are fake or falsified works. If conclusions are drawn based on these fake documents, they can hardly be convincing.

Illustrations of Miao Savages; Illustrations of Miao People; genuineness identification

G1

A

1003-6644(2016)03-0001-14