明初山东即墨地区云南籍移民研究

2016-10-19朱光涌

朱光涌

(唐山学院 社科部,河北 唐山 063000)

明初山东即墨地区云南籍移民研究

朱光涌

(唐山学院 社科部,河北 唐山 063000)

根据山东即墨地区的地名志和族谱资料,分析了明初这一地区云南籍移民的建村情况与人口规模,指出了明初军事卫所的设立对这一时期移民活动的影响,考证了这一地区云南籍移民迁出地“云南”的确切所指。

明初;移民;军事卫所;即墨;云南

当前关于山东移民史的研究不乏力作。曹树基先生厘清了明初胶东半岛的大移民,并提出明初胶东半岛是一个“军人世界”[1]191-215。他的研究为今后的相关研究奠定了基础。而在对该地区移民迁出地云南的解释上,学者们所持的观点却有所不同。谭雨明认为此云南是指以即墨鳌山卫为中心的今青岛沿海地区[2]。曹树基则认为是实指今云南地区。本文希图以即墨为中心,以该区域的地名志和族谱资料为依据,来探讨明初军事卫所设立背景下,山东即墨地区以云南籍移民为主体的移民现象,并就移民迁出地云南的地望做出考证。

一、明初即墨地区云南籍移民建村情况及人口数量估算

(一)明初即墨地区云南籍移民建村情况

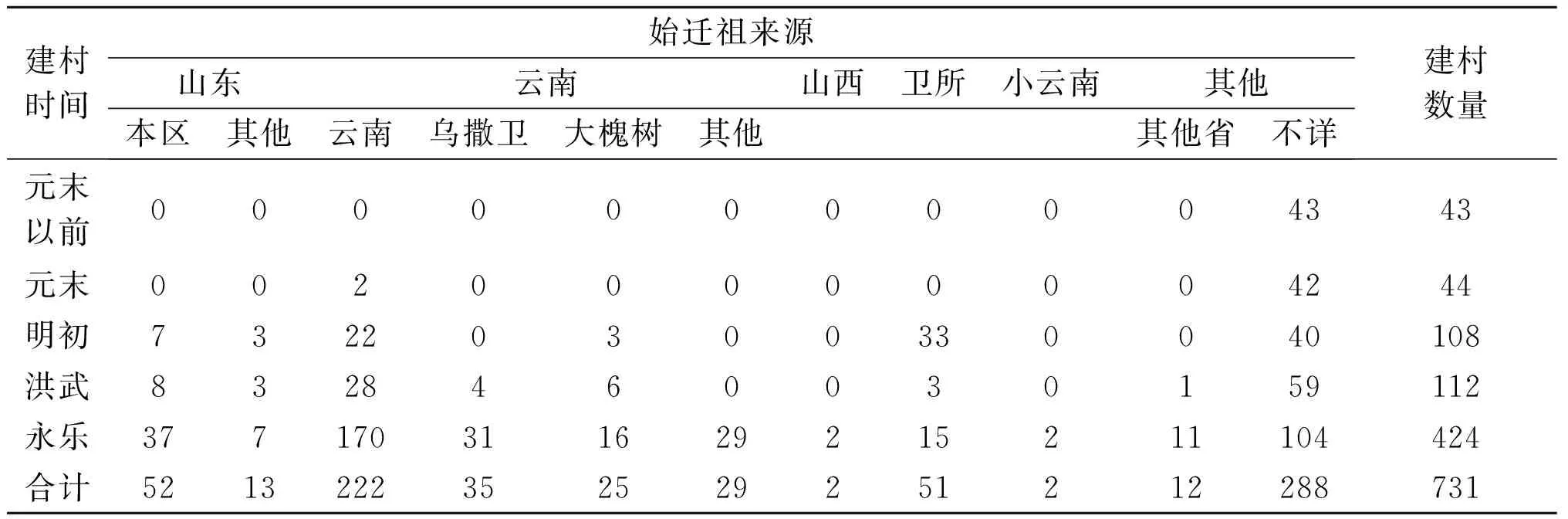

1980年代出版的《山东省即墨县地名志》和《山东省崂山县地名志》基本上涵盖了明初即墨地区的建村情况。表1是以这两部地名志为依据,对明初即墨地区所有自然村的建村时间、建村数量和始迁祖来源所进行的统计。采用适用统计方法据表1数据计算得出表2*表2数据是在表1统计的基础上,据表1中“明初”一栏内的各项数据与“洪武”“永乐”两栏内相应数据的比值,将“明初”栏内数据分别拆分进表2的“洪武”“永乐”两栏的相应数据内所得。。

表1 即墨地区自然村建村时间、数量及始迁祖来源

注:资料来源为《山东省即墨县地名志》《山东省崂山县地名志》。

说明:表1中,“建村时间”下的“明初”一栏指上述两部地名志中建村时间标为“明初”者,本文认为此“明初”当包括“洪武”和“永乐”两朝。“山东”栏下的“其他”一栏指山东省内即墨县以外的其他地区。“卫所”指山东本地的卫所。“其他”一栏中的“不详”指移民迁出地不详。另外,“大槐树”已成为移民的象征,尤其是山西洪洞“大槐树”。表1中“云南大槐树”的表述暗示这些移民来自云南的可能性比较大,因而这里也将其算作云南移民一并讨论。

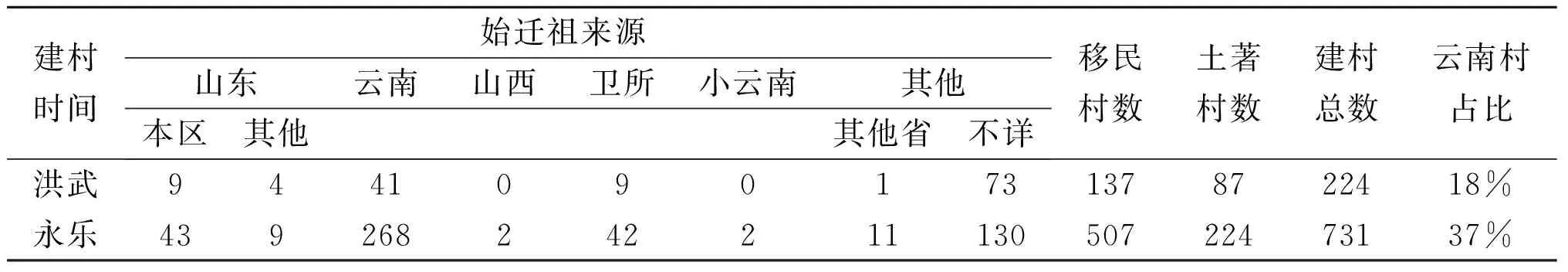

表2 明初即墨地区云南籍移民村、土著村数量及占比统计

说明:“土著村数”一栏中的土著村是相对而言的,“洪武”以前的自然村相对于洪武年间而言为土著村,“永乐”以前的自然村相对于永乐年间而言为土著村。

据表2,洪武年间云南籍移民占主体的移民村共有41个,占洪武年间自然村总数的18%。因卫所而形成的移民村,共有9个,占洪武年间自然村总数的4%。这些因卫所而形成的移民村,主要是由当地卫所或派军户或雇佣民户耕种军屯地而形成的*关于明代军屯的研究,请参阅王毓铨《明代的军屯》,中华书局1965年版。。始迁祖来自山东其他地区和其他省的移民村总共有5例,占洪武年间自然村总数的2%。又从表2可见,洪武年间的土著村共有87个,若将洪武年间“山东-本区”一栏内的9个自然村也算作土著村,则共有土著村96个,占洪武年间自然村总数的43%。实际上,即墨地区明初移民的高潮并非在洪武年间,而是在永乐年间。并且,永乐年间的移民活动中占主体地位的仍是云南籍移民,共形成自然村268个,占永乐年间自然村总数的36.7%。同时期,若将永乐年间“山东-本区”一栏内的村庄也算作土著村,则共有土著村267个,占永乐年间自然村总数的36.5%。也就是说,永乐年间虽然云南籍移民村和土著村分占自然村总数的比例相差无几,但与洪武年间相比,土著村比例减少了6.5%,而云南籍移民村的比例则增加了一倍多。

(二)明初即墨地区云南籍移民人口数量估算

关于明初即墨地区的户口数,许铤修、杜为栋纂万历《即墨县志》卷四《赋役·徭役》记载:“旧额(盐钞附):军户六千二百九十,民户四千四百九十八,匠户二百三十四,皂户一百六十一,力士户一十四,校尉户一十一,弓兵户、铺兵、防夫户二十,医户二,厨户三。男子八万三千八百一十三,妇女三万八千一百五十三。洪武二十四年,户一万三千四百八十,口一十二万六千八百。”

“旧额”指何时的数额?《明太祖实录》*详见明建文元年董伦、王景彰等初修,永乐九年解缙、胡广等重修:《明太祖实录》卷一百三十五,洪武十四年春正月条。卷一百三十五记载:“洪武十四年春正月。是月,命天下郡县编赋役黄册。”《明史》卷七十七《食货志·户口》亦载:“洪武十四年,诏天下编赋役黄册。”[3]可见明朝第一次编造赋役黄册应当是在洪武十四年。按照明朝十年一造黄册的制度[4],“旧额”当指洪武十四年。则与洪武十四年相比,洪武二十四年户数增加了2 247户。民国《重刊万历莱州府志》卷三《乡社》载:“即墨:计乡七社八十五,洪武年户一万三千四百八十,口一十二万六千八百。”*详见明万历三十二年龙文明修,赵耀、董基纂,民国二十八年(1939年)赵琪重印:《重刊万历莱州府志》卷三《乡社》。这一数字与上引万历《即墨县志》所载的户口数相同。若只计男子和妇女数,则洪武十四年户均约11人,洪武二十四年户均约9人。但万历《即墨县志》所载的洪武十四年男子和妇女数可能仅指赋役单位,而非真正意义上的人口统计数字。而就分类的详尽和全面来看,其所载户数应当就是当时的户数。何炳棣认为,洪武二十四年黄册登记的人口在相当一部分地区仅为纳税人口[5]。这与前文所说登记人口仅指赋役单位相类。这样看来,洪武二十四年户均9人(比洪武十四年略有减少)的统计数字与真实的数据当相差不远。目前,在尚无更准确数据的情况下,仍以此作为讨论明初即墨地区人口数的基础。又有清同治十一年林溥纂修同治《即墨县志》卷十一《大事记·沿革》载:“(洪武)二十五年春,割平度移风等三乡归即墨。”由于史料记载简单,我们无法确知明初被割入即墨的这三个乡的具体人口数。不过,据曹树基的研究,地方文献中记载的洪武二十四年的户口,实际上是洪武二十六年重新审查的结果,并且没有包括军籍人口[1]538。若是如此,县志中所载洪武二十四年的人口数据当包括洪武二十五年划归即墨的平度等三乡人口在内。

若按2.2的比例对元末以前的村庄数量进行标准化处理[1]193,则洪武年间即墨土著村达到148个,自然村总数达到276个。土著村所占的比例约为54%。如此,则洪武年间即墨的土著人口为68 472人,移民人口则为58 328人。据表2,作为移民主体的云南籍移民建村共41个,占洪武年间移民村总数的30%,则云南籍移民人口可知为17 498人。据万历《即墨县志》记载,永乐十年即墨的人口为121 400。上文提到,永乐年间土著村占自然村总数的36.5%,则永乐年间即墨的土著人口可知为44 918人,移民人口为76 482人。而云南籍移民村占永乐移民村总数的53%,则云南籍移民人口可知为40 535人。据此,则明初云南籍移民的总数可知为58 033人*本段主要参考了曹树基先生在研究明朝山东地区中国移民史时,对移民人口和土著人口进行估算所采取的计算方法。具体请参阅《中国移民史》(明时期第五卷),第191-193页。。

二、明初即墨地区云南籍移民的军事卫所背景

明初即墨地区云南籍移民增多是有多方面的历史背景的,在这里笔者仅根据自身所掌握的关于明初即墨地区移民史的资料,重点分析军事卫所的设立对云南籍移民的影响。

如表2所示,明初即墨地区云南籍移民村共有309个,占自然村总数的42%。该地区何以在明初出现如此多的云南籍移民呢?这与明初军事卫所的设立有莫大的关系。明初,山东沿海地区多次受到倭寇的骚扰,为此,朱元璋下令在沿海地区广设卫所。明代即墨沿海地区的卫所大多于洪武年间设立。根据《明史》记载,洪武二十一年设鳌山卫,洪武中设浮山所和雄崖所[3]。明初的卫所有“家属同守”的倾向,因而到卫所来的不只是军士本人还有其妻儿。此后,他们在此戍守和屯田。由于目前资料缺乏,尚无法得知洪武时期各卫所的具体规模,但明嘉靖年间胡宗宪辑《筹海图编》卷七则记载了这一卫二所在明嘉靖四十一年(1562年)的人员构成及人数,这对我们来说是重要参考。详见见表3。

笔者曾据即墨县人民政府地名办公室1986年编《山东省即墨县地名志》,对今即墨鳌山卫镇的自然村进行过统计。在这镇明初建立的25个自然村中,有12个自然村的始迁祖来自云南,占其自然村总数的48%。这可以佐证这一地区大量云南籍移民的到来与卫所的设立有关。

表3 明嘉靖四十一年一卫二所军队构成及人数

另就始迁祖来源看,移民中自称为小云南和云南迁来者则多与云南乌撒卫有关。即墨通济街道张家西城张氏《承远堂谱》载:“吾祖小云南乌撒卫千户,洪武二十一年带职迁鳌山卫。”又据张家西城《张氏族谱》载:“明永乐二年(1404),张氏兄弟两人自沿海卫所禀军职迁至即墨城西南十里西城疃后为农。后子孙析居者,皆以此村为祖家。名村张家西城。”综合以上两本族谱可知,张氏兄弟当为卫所军户无疑。青岛浮山所百户寨《张氏族谱》则记载:“吾张氏,闻之先人祖居小云南乌萨(撒)卫十字街大槐树底下,明初以武功得高位,支庶分袭。自千户讳徽、百户讳清,兄弟俩人筮仕即墨,徽任鳌山卫城、清任浮山所衙,分守海隅所之有。”据此可知,此张氏的先祖于鳌山卫和浮山所设立后,分别以千户和百户的身份到这两地戍守。

《山东省即墨县地名志》中也多有自称其祖迁自云南乌撒卫者:

南阡,据《南阡万氏族谱》载:明永乐二年(1404),万氏由云南乌沙(撒)卫“乐歌屯”,迁于此地立村。因地在古阡村南,称南阡。

凤凰,据《房氏族谱》载:明永乐时(1403-1424),房氏由云南乌沙(撒)卫“乐歌屯”来此立村。

白埠庄村,据本村《杜氏族谱》载:“明永乐二年,吾祖由云南阿密州乌撒卫西北三十里槐树里头,移至青郡南枣行居住,三四年后,复迁至即墨县崂山南头白庙籍,后迁百步庄落户。

又有民国十四年(1925年)王氏十九世孙撰《王氏族谱》载:“王氏始祖原籍云南乌沙(撒)卫。明太祖洪武定鼎,敕封世袭武德将军赐爵千户。永乐二年,迁居墨邑东南葛村,至四世、五世先归渐衰,始有葛村迁居张村者。”王氏始祖以千户的身份迁入,亦当是因军卫调动而从云南乌撒卫迁到此地的。

青岛浮山所百户寨张氏十三世孙张永光在《张氏族谱》中写到:“尝闻本县孙令魁曾遇云南乌萨(撒)卫人,言语衣服与即墨人同宜。志载金筑诸卫司,风俗颇效中华也,特为指出,后人倘游南土,亦可访先人故居云尔。按建置沿革乌萨卫用荒服西南夷地,元为宣慰司,明初为贵州宣慰司。洪武十五年于乌撒军民府地置乌蒙卫,十六年徙此,该毕节卫隶贵州都司,风土中州礼俗,故迁墨以来尚有典型可考焉。”

另外,在山东莱州府的潍坊和青州府的益都还发现了始迁祖来自小云南和云南乌撒卫的记载。台湾作家李敖在《李敖自传》中自称“祖宗是明太祖洪武年间自小云南乌撒卫迁至山东潍县”的。又据即墨邱家白庙《邱氏族谱》载:“明永乐二年,邱氏由云南乌沙(撒)卫迁至山东青州府益都县,永乐五年再迁来此地,临近白马庙建二村,都称邱家白庙。”

综上可知:一方面,云南和小云南均与乌撒卫有密切联系;另一方面,不论是云南乌撒卫,还是小云南乌撒卫,多有移民即墨本地卫所者,从中可知军事卫所的设立对于移民活动的影响。

三、“云南”地望考察

实际上,不独是即墨地区,就目前资料来看,在整个胶东半岛,关于祖先来自云南的说法也均较普遍。民国25年(1936年)王昭旭撰《牟平县志》卷十《文献志》载《云南迁民》一文谓:“本县户籍,多称系明初迁民时,自云南迁来者,且有占山户、买山户、漏户之别,父老盖常言之,而莫名其原委。”云南和山东相隔几千里,在古代的交通条件下,竟有如此多的云南籍移民迁入,确实令人费解。就这一问题,民国24年(1935年)梁秉锟、杨酉桂撰《莱阳县志》卷末《附记·杂述》部分的《云南迁民》一文专门进行了讨论:“居民传说其先世率于明洪武二年迁自云南。然按《氏族略》,其为唐宋故家,金元移民仅廿余族。余各姓除从军和流寓,历年尚少,则凡传二十余世,历五百余岁者,大率相同。而能确定其原里居,亦无多。祖十八九漫称云南,又谓户有占山、买山,宋元旧家则为漏户。及诘其所以迁徙及何以占山、买山?何以旧家若是之少?新迁如许之多?无论乡僻野老,莫能道其原委,即荐绅士家亦语焉不详。”

这里有两个信息很重要,一是当地移民均自认为其始迁祖来自云南,二是对移民原因大多语焉不详。但是,从“且有占山户、买山户、漏户之别”来看,应该是除军事需要以外的自发性移民,对此,《莱阳县志》的解释是:“而莱阳自金元以来,用夷变夏,屡经兵祸,民之死于锋镝或掳掠流徙者当不知凡几,用是移民来此,其先至者领地开垦,谓之占山。后至者购熟地耕种谓之买山。其土著移民得脱于兵匪驱略者,谓之漏户。”这倒可以补充说明军所设立之外的移民原因。

即墨地区明初移民的始迁祖究竟来自哪里?“云南”和“小云南”又确指何处?关于这个问题目前学界看法不一。其中《莱阳县志》对此作如是记载:

或谓云南为豫南之讹,或谓小云南在安徽境,或谓小云南为山西地,亦均之无稽。虽然,要自有说,意即洪武四年山后内徙之民也。盖阴山之南,恒山之北,曰郡、曰州、曰府、曰路、自昔即以云称。晋察绥之交,战国赵曰云中,故城治今托克托;秦汉置云中郡于此;北周置云中县治,今大同;隋改云内县,治今怀仁;唐置云中郡,兼置之州,治今大同;宋于此置云中府路;辽以古望川地置云县,金改为州,元因之,治今赤城县望云堡。则云中、云州之南或云岗(大同西,为名胜地)、云阳(谷名,在左云县)、云泉(山名,在张家口西)之南,其土人必有以云南称者。……而迁者不忘旧居,故传称云南,又以非云南省,故别之为小云南,亦犹东府人侨居关外,概呼登莱为海南耳。

这段记载也是今天部分学者坚持“云南”和“小云南”移民就是山西移民的主要论据。如果将“云南”理解为“云中”之南,并将山西洪洞、太原等地纳入其中,那么,问题确是似乎得到了圆满解决。然而,此种观点却并不能令人信服。青岛浮山所百户寨《张氏族谱》载有清乾隆年间张氏十三世孙张永光所作的《乌撒卫建置由来》一文,兹将全文录入如下:

在云南贵州府,《大明一统志》:贵州,本西南夷罗施鬼国地。元于此置八番、顺元等处军民宣慰使司都元帅府。明洪武以地分隶湖广、四川、云南三布政司。永乐始置贵州等处承宣布政使司,领贵州宣慰使司及思州、思南、真远、石阡、铜仁、黎平六府,普安、永宁、真能、安顺四州并金筑抚司;置贵州都指挥使司领贵州、前普定、新添、平越、龙里、都匀、毕节、普安、威清、安南、安庄、清平、平坝、乌撒、赤水、永宁、兴隆十八卫,普市、黄平二守御千户所;置贵州等处提刑按察使司,分贵宁、新真二道兼察诸司府州卫所。三司并治贵州宣慰司。

由此可知,乌撒卫是属于贵州都司管辖的军事卫所。清乾隆六年,鄂尔泰修,靖道谟、杜诠撰《贵州通志》卷三《地理·建置》载:“(洪武)十五年,于乌撒军民府地置乌撒卫。”其辖境约相当于今天的乌撒、赫章及云南的宣威等地。据上文,洪武年间贵州分属湖广、四川、云南三布政司管辖。而就地理位置来看,乌撒卫的所在地乌撒府恰为云南、四川和贵州的交界处。清初,孙承泽撰《春明梦余录》卷四十三《兵制二》载:“云南,自贵州乌撒卫入,曲靖、沾益州为通衢。乌撒卫实居四川乌撒府之地。”明天顺五年,李贤、彭时等修撰《明一统志》卷八十七《曲靖军民府》载:“乌撒卫后千户所,在沾益州治西北,隶贵州乌撒卫。”综合这两条史料可知乌撒卫与云南的特殊关系:一方面乌撒卫的后千户所位于云南境内,另一方面又“实居四川乌撒府之地”。正因如此,众多移民才会称其迁出地为云南乌撒卫。由此可知,众多族谱中出现的云南乌撒卫应当是指今天的云南省,而并不是“云中之南”。因而,视云南移民为山西移民是没有道理的。

清代即墨人士张希贤所著《乌撒考》载:“乌撒偕毕节、芒部、镇雄、乌蒙诸地,俚称小云南,盖因其地处云关之南也。”[6]这里首先需要确定的是云关的位置。据考,云关位于四川省的东南部,其南部的县市诸如赫章、威宁、宣威等,在历史上均曾属乌撒卫管辖。实际上,它所处的地理位置,也正如乌撒府所处的地理位置,即三省交界之处,且军事和行政隶属关系时有变更。于是,在当地出现了称此地为“小云南”的现象。“小云南”的产生如同“云南”一样均是由其所处的特殊地理位置和行政上的特殊隶属关系所造成的。正是由于明初四川、云南、贵州交界处的地理和政区概念的模糊,才造成了人们对迁出地记忆的混乱印象。故而,在《山东省即墨县地名志》和《山东省胶县地名志》中我们发现,在即墨境内还有自称迁自四川和贵州者。试举几例:

万华埠,据《李氏族谱》载:明永乐二年(1404),李姓由“小云南毕阳县”(当系指今贵州毕节)东门里,“迁居于即墨北乡万华山前小埠疃居住”。

邓家庄,相传明洪武二年(公元1369),李姓从四川迁来立村,名李家庄。后邓姓迁入,户丁渐旺;清代李姓外迁东营,村庄遂改为邓家庄。

杨家村,相传建村于明朝(年月不详),因杨姓从云贵一带迁来立村而得名。

陈家坡子,相传建村于明初,由吕、陈两姓从云贵一带迁来立村,后陈为主姓,因地势低洼,常积水成泊而得名。

当前学术界对云南乌撒卫进行讨论的主要有曹树基和谭雨明。曹树基以崂山县城阳乡为例,通过分析乌撒卫所在地,指出“云南乌撒卫”中的“云南”就是今日的云南省,并且这部分移民迁入的最大可能是军卫调动[1]196-197。笔者认为这种看法是有道理的。谭雨明以今云南省没有“小云南”的记载和民间族谱中关于“山东小云南”的记载而否定“小云南”即云南省,并认为“小云南”指以即墨鳌山卫为中心的今青岛沿海地区[2]。他认为“小云南”为鳌山卫代称的前提是承认集结在此地的军户来自云南。据此民间族谱中关于“山东小云南”的记载中的“小云南”与第一代从云南迁到此地者所指称的“小云南”的意义已经不同,前者是为纪念山东某地,而后者是为纪念云南。另外,假设谭雨明的观点成立,那么“小云南乌撒卫”将难以解释。

综上笔者认为,“云南乌撒卫”中的“云南”当指今日的云南省,所谓“小云南”只不过是这些迁到此地的军户对云南省的代称。

[1]曹树基.明时期[M]//葛剑雄.中国移民史:第五卷.福州:福建人民出版社,1997.

[2]谭雨明.小云南与明清移民[J].寻根,2003(5):125-129.[3]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974:1878.

[4]韦庆远.明代黄册制度[M].北京:中华书局,1961:22.

[5]何炳棣.明初以降人口及其相关问题,1368-1953[M].葛剑雄,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000:12-13.

[6]孙鹏.明朝初期即墨移民初探[J].崂山春秋,2007(17):31-33.

(责任编校:白丽娟)

A Study on the Migrants from Yunnan to Jimo of the Shandong Peninsula in the Early Ming Dynasty

ZHU Guang-yong

(Department of Social Sciences, Tangshan University, Tangshan 063000, China)

The author of this article analyzes the population and the construction of the villages of Jimo in the early Ming Dynasty, based on the gazetteers and genealogies of Jimo, demonstrates the impact of the establishment of the military posts in the early Ming Dynasty on the immigration activities in this period, and studies the exact referent of “Yunnan”, from which the emigrant came.

early Ming Dynasty; migrant;military post;Jimo;Yunnan

K295.2

A

1672-349X(2016)05-0066-06

10.16160/j.cnki.tsxyxb.2016.05.013