论唐代诗僧的生活场域及其诗学意义

2016-10-19石润宏

石润宏

(南京师范大学 文学院,南京 210097)

论唐代诗僧的生活场域及其诗学意义

石润宏

(南京师范大学 文学院,南京 210097)

从现存唐代诗僧的诗作来看,僧诗中与生活场域也即居处相关的作品较多。这些诗提到的诗僧居处有三类:一是山林与江湖,即大自然;二是禅院,也就是诗僧的起居之处;三是厨房。唐代诗僧们在这些场域之中禅意地栖居。生活场域对诗僧及其诗歌创作而言具有重要的诗学意义:其一在于它影响了诗僧的诗风,其二在于它是僧、诗、禅交融的场所。

唐代诗僧;生活场域;诗学意义

唐代诗僧及其诗歌作品、诗学理论是学界给予较多关注的一个领域。尤其是二十一世纪以来,研究论著日益增多,颇有汗牛充栋之感。然而检视相关论著,有一个方面却极少涉及,即诗僧的生活场域与其诗歌创作的关系。这一论题,从宏观层面来看,是属于人与自然关系中的一个方面,从具体层面来看,是属于对诗僧创作特色的研究。而学界对诗僧的关注点大多集中在其诗歌艺术风格、题材类型、文学理论及僧人与文士的交往上,或者讨论诗僧的诗与佛禅的关系,对诗僧这一本体与客观世界的关系却关注不多,因而有深入阐发之必要。

另外要说明的是,本论题之研究需要系统全面地阅读梳理唐代诗僧的诗作,而唐代的诗僧及其诗歌数量在当时的状况现已不可知晓,因为诗自写出后历代均有亡佚。胡启文将清编《全唐诗》及陈尚君等人的辑佚成果合计,得出“现存的唐五代僧诗约3 020余首,有姓名传世的诗僧约有178人”的数据[1-2]。这一统计结果并未计入王梵志诗,故本文所论之唐代僧诗包括《全唐诗》卷八〇六至卷八五一全部、卷八八八若干首、联句中若干句以及敦煌文献中的王梵志诗。为行文方便,下文引用《全唐诗》时仅随文简注卷数。

一、生活场域的定义及范畴

本文“生活场域”的定义是指诗僧们日常活动与生活起居所处的居处环境。诗僧生活场域有小环境与大环境之分,小环境指的是寺院僧房,大环境指的是寺院所处的山、林或江边、湖边等。比如寒山和尚隐居的天台山就是大环境的代表。但僧人的具体居处并不限于某寺或某禅院,也有不少人单辟住所,还有人依旧居于俗家。郝春文曾研究过敦煌僧尼的生活方式并将其分为两大类,一是住在寺外的散众,一是住在寺内的僧尼。“敦煌的住家僧尼和其他僧尼一样经过了寺院为他们举行的出家、受戒仪式……住家僧尼虽然吃、住在家中,但也要参加寺院组织的法事活动,并获得宗教收入”[3]82。当然敦煌僧尼的情况有其特殊性,唐代诗僧的作品中并无显示有诗僧在俗家居住的。寒山和尚虽然有时会想起妻子,“昨夜梦还家,见妇机中织”[4]344,但他出家后一直居于天台没有再回过俗家。唐代诗僧还有开辟草堂与营建别墅的风气,如皎然有诗《题湖上草堂》《苕溪草堂自大历三年夏新营洎秋,及春弥觉境胜,因纪其事简潘丞述汤评事衡四十三韵》《湖南草堂读书招李少府》,其《南池杂咏五首》诗前小序称“余草堂在池上洲”[1]卷八二○。又齐己有诗《夏日草堂作》《西墅新居》《独院偶作》,贯休有诗《湖头别墅三首》。另外,处默有诗《忆庐山旧居》,齐己有诗《移居》,说明有些诗僧还时常更换住处。

至于寺院内的建筑小格局,各个时代的诗僧所居不尽相同,但大致体式相差不多。“从南北朝至唐代,寺院布局渐由以塔为中心转变为以佛殿为中心的形式,佛殿于寺中地位最为尊崇,形制也尤为壮丽。佛寺主体在布局上,注重轴线关系和廊院形式。”[5]38张十庆总结禅寺殿堂寮舍形制有:佛殿、法堂与方丈,僧堂、众寮与库院,山门与回廊,东司与宣明,伽蓝堂与祖师堂,钟楼与藏殿,水陆堂及其他[5]72-101。陈大为将敦煌的寺院建筑分为钟楼、经楼、大殿、讲堂、厨舍、仓库、其他堂(七佛堂、众堂、暖堂、观音堂等)和院落八大类。“寺院建筑的总体布局一般有东西两座角楼,悬钟一口的为钟楼,满贮经卷的为经楼……诸寺除大殿以外,也有其他偏殿……讲堂系佛寺里讲经说法之建筑……讲堂一般建于寺院的后面……敦煌寺院的厨舍分为两种,一种是寺院的公共厨舍,为所有僧人服务;一种是僧人个人的厨舍,系僧人自己使用……敦煌诸寺都有自己的仓库……院落……按照居住人的身份又可具体命名……寺门也是寺院建筑中的一种。”[6]185由此可知,唐代诗僧在寺内所居大抵有三处:一是修课业之所,即讲堂、说法堂等;二是用斋饭之所,即厨房;三是休憩睡眠之所,即僧寮宿舍。至于经楼或藏经阁,相当于寺内的图书馆,可归之于修课业之所。另外,陈大为还指出,在敦煌的寺院中,“享有院子的大多为僧官及身份较高的僧人”[6]183。唐代中原的情况也是如此,姚合有诗《过无可上人院》,可知普通诗僧不可拥有自己的单独院落。

二、生活场域之自然

(一)身心的归向

诗僧生活场域中的自然,指的是僧人及寺庙所处的山、林、江、湖等,是诗僧的“禅栖”之所。唐诗中与僧人有关的诗句多次提到“禅栖”。如朱庆馀《送僧》之“禅栖寄石楼”[1]卷五一五,皎然《酬崔侍御见赠》之“市隐何妨道,禅栖不废诗”[1]卷八一五,栖白《寻山僧真胜上人不遇》之“松下禅栖所,苔滋径莫分”[1]卷八二三等。自然对于诗僧来说,不仅是栖身之所,还是他们创作诗歌的重要场所,故而“了解诗僧与自然的关系,探求诗僧的自然旨趣,这在诗僧的研究之中具有重要的意义”[7]。台湾学者刘宛如指出:“从中华文化的历史脉络理解,无论儒、释、道三家如何强调其各有殊胜处,但是在其心灵中,爱好‘自然’乃是共同的趋向。”[8]诗僧与自然的亲近是其天性之一端,他们在自然之中获得立身之处,也在自然之中获得写诗的灵感。有些诗僧在诗中明确说明了是自然触发了他们的创作欲望。例如:

寒山晓月中,诗情缘境发。(皎然《秋日遥和卢使君》[1]卷八一五)

诗情抛阃阈,江影动襟裾。(贯休《秋晚野步》[1]卷八三四)

月华澄有象,诗思在无形。(齐己《夜坐》[1]卷八三八)

几因秋霁澄空外,独为诗情到上头。(齐己《寄江夏仁公》[1]卷八四四)

“自然”在汉语中还可作形容词,意为不死板、随性的、放松的,因此当然也可以指人的一种状态。诗僧在自然面前静下心来,达到自然而然的状态,将内心感悟“形诸舞咏”[9],于是诗情便缘境而发了。“当我们将自然和人相对时,我们所重视于自然的,是它物质的一面,而不是道德或精神的一面”[10],但是诗僧将物质的自然付之于文字,就把自然精神化了。张伯伟指出,佛教的自然观是“以宗教精神为主的人对自然的观照”,这与儒家的“以道德精神为主的自然观”和道家“以审美精神为主的自然观”是有区别的[11]。佛教的自然观以宗教精神为尊显,而宗教的情结又往往会使人产生一种内心的崇敬与仰慕,使人不自觉地向自然皈依。这一趋向可以在诗僧的诗作中看到。比如皎然《西溪独泛》云:“道情何所寄,素舸漫流间。真性怜高鹤,无名羡野山。经寒丛竹秀,人静片云闲。泛泛谁为侣,唯应共月还。”[1]卷八一七这反映出自然寄托了诗人的“道”情,也就是宗教感情。自然对于诗僧的意义不仅是诗僧的肉体归向,也是诗僧的心灵归向。

(二)禅意地栖居

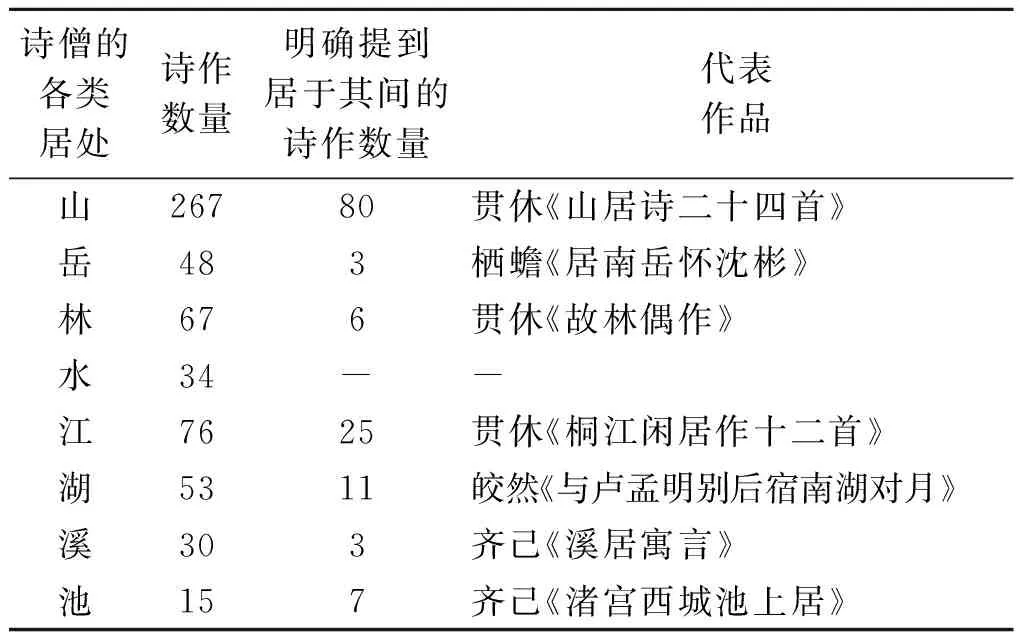

表1能够比较明朗地显示诗僧的居地以及他们乐于歌咏居处环境这一文学取向。此统计以诗题为样本,无诗题的寒山诗则以诗中出现“山居”或明说居于山为计入标准。

表1 诗僧诗作与居处环境

将这些诗置于唐代山水诗中,可谓沧海之一粟,但它确实又是唐诗主脉中颇具特色的涓涓细流,令人无法忽视,也令人信服地描述出诗僧与自然的关系,那就是——禅意地栖居。寒山有诗曰:“粤自居寒山,曾经几万载。任运遯林泉,栖迟观自在。”[4]430皎然有诗曰:“西山禅隐比来闻。”[1]卷八一九禅隐与栖迟正是诗僧们栖居自然的普遍状态。而诗的作用,就是将“禅”“居”“自然”几者联结起来。荷尔德林说过:“人居于蓬屋茅舍,自惭形秽,以粗布裹体,从此更真挚也更细心地,人保存精神,这就是人的理智……人借语言见证其本质。”[12]

诗僧因着僧人的身份,远离了俗世的锦衣玉食,一襟破衲裹身,居于天地之间,有丰裕的时间专注于精神,加之诗僧掌握了诗的语言,他们便借此“见证”自己的“本质”,将自己的精神也即禅念保存在了自然之中。禅宗的来源是佛陀与迦叶的心传,“禅宗自谓教外别传,盖谓灵山会中,如来拈花,迦叶微笑,即是付法”[13]151。因此,“禅宗各派都不提倡读诵大量经典和过多地借助文字语言的传法”[14],“习禅重禅行,是立己修持之内向型功夫,故不重论辩,不特向外宣扬”[15]197。但是修习禅法总要有所依凭,所谓借物质来抒发精神,僧人们于是找到了一条途径,那就是“习禅栖隐山林”[15]253,齐己诗所谓“云山终待去安禅”[1]卷八四六正是此意。“唐末他宗衰歇,而禅风益竞”[13]155,这样的结果便是诗僧多入山林,于大自然之中进行禅修,“行到目边天上寺,白云相伴两三僧”(玄奘《题中岳山七言》)[16]。而由于禅宗注重心传,不立文字,因此诗语只能道出其情状而非阐释其真谛,若水诗“安禅何所问,孤月在中央”[1]卷八五〇就是这种风格的代表。可以说,诗僧的居于自然,是禅意地栖居,是诗性地栖居。

(三)诗僧群体与文人群体栖居自然的区别

诗僧群体与唐代文人群体(指士大夫阶层)有一个重要的不同之处,那就是文人的写作栖居山水诗是一种生活选择的结果,而诗僧的为栖居山水赋诗则是本性使然。所谓本性使然,就是说他们选择出家为僧的同时,便选择了一条“而无车马踪”的“寒山道”(寒山诗),他们将远离红尘,在山寺之中,与青灯古佛为伴。而诗僧们当初所以作出如此选择,往根源上说,就是他们的性情使然。比如以下诗句:

自知麋鹿性,亦欲离人间。(无可《送元绪上人归南山》[1]卷八一四)

浮云流水心,只是爱山林。(无可《同刘秀才宿见赠》[1]卷八一四)

厌向人间住,逢山欲懒归。(皎然《寄昱上人上方居》[1]卷八一七)

身闲依祖寺,志僻性多慵。(常达《山居八咏》[1]卷八二三)

自休自已自安排,常愿居山事偶谐。(贯休《山居诗》[1]卷八三七)

野性虽为客,禅心即是家。(处默《送僧游西域》[1]卷八四九)

这些诗句都说明了诗僧们栖居山林的原因是本性的喜好。因为天生爱好僻静清幽,所以选择出家为僧,做一个方外之人,离却莽莽红尘,归向禅林,“是事不相关,谁人似此闲。卷帘当白昼,移榻对青山”[1]卷八四九。在幽居的环境中,诗歌是他们吐露心声、寄托情感的“友人”。孙昌武认为诗僧诗歌的一个艺术特征是“他们努力创造能表现其世界观和人生理想的高度主观的境界”[17]。那诗僧的世界观和人生理想是什么呢?当然就是栖居自然与参通佛理。韬光的《谢白乐天招》一诗最能反映这种世界观:“山僧野性好林泉,每向岩阿倚石眠。不解栽松陪玉勒,惟能引水种金莲。白云乍可来青嶂,明月难教下碧天。城市不能飞锡去,恐妨莺啭翠楼前。”[1]卷八二三诗僧的诗歌正是他们性喜幽栖、心念禅修的内心的外显,所谓“寒山深,称我心”[4]791是也。诗僧之名表露的意思是他们既是爱禅之人,又是爱诗之僧。归仁《自遣》谓“日日为诗苦,谁论春与秋”[1]卷八二五,齐己《爱吟》谓“正堪凝思掩禅扃,又被诗魔恼竺卿”[1]卷八四四,尚颜《自纪》谓“诸机忘尽未忘诗,似向诗中有所依”[1]卷八四八,修睦《寄贯休上人》谓“常语亦关诗,常流安得知”[1]卷八四九,都说明他们爱诗之深。他们选择了成为一名诗僧,当然也就选择了用诗来抒写僧人栖居自然的生活。

所谓生活选择,就是说唐代文人的亲近与抒写自然,是生活方式的选择,而非本性使然,因为他们的本性第一位是仕,当仕遇到挫折时方才选择隐。有时隐的目的也是为了仕。“中国士人的潜意识里,政治是第一义的,学术思想是第二义的,唐代的士子也不例外,他们悠游山寺禅院,或于寺观读书,是他们精神文化生活的重要内容——或为‘金榜题名时’的到来,或为‘终南捷径’的打通,作为唐代特有的一种文化现象或风俗习惯(指士人将寺院作为读书场所——引者注),则是唐朝‘时代精神’的一种很好的反映。”[18]葛晓音在论述山水田园诗派中的王维时,用“济世志”和“吏隐心”这两端来概括王维的性格与诗歌创作特征。她指出:“王维坚持有道则仕、无道则隐的原则,有所不为。隐则以固穷守节的清操自勉,仕则以儒家布仁施义的思想为指导,反对奢靡享乐的人生观,这是贯穿在汉魏至盛唐进步文人诗歌中的一条红线。王维在淇上、嵩山隐居时所作的山水田园诗正是在这个意义上继承了汉魏风骨,接续了陶渊明田园诗的基本精神。”[19]但是陶渊明的栖居山林是因为“性本爱丘山”[20],而王维或其他唐代文士的栖居山林则是因为仕途不顺。他们的身份首先是仕宦之人,当他们厌倦了官场之后才寄情山水,而这一“倦”的情绪的产生往往不是因为他们不想入仕,而是他们在做官的过程中因为党争、权斗或无力改革现实政治等被迫放弃的结果。试看:

故人栖东山,自爱丘壑美……羡君无纷喧,高枕碧霞里。(李白《题元丹丘山居》[1]卷一八四)

酒酣出谷口,世网何羁束。始愿今不从,区区折腰禄。(钱起《过沈氏山居》[1]卷二三六)

失意因休便买山,白云深处寄柴关。(李涉《山居送僧》[1]卷四七七)

现实中有几许士人甘愿放弃“折腰禄”呢?李白诗中的“羡”字,不正说明他当时正处于纷喧之中且没有主动退出的意思吗?若他真的甘愿避开世俗的喧扰,又何必再羡慕他人。而王维,他的心灵归宿固然是辋川别业,但“辋川别业的经营则是自对此仕宦生活的极度失望和倦怠之后”[21]了,是第二选择,并不是第一选择。通俗一些讲,文人们活得累了,不顺心了,便选择过另一种生活,这与诗僧本性就喜好栖居自然是有所差异的。诗僧和唐代文人的诗都不同程度地反映了这两种选择。

三、生活场域之禅院

(一)僧诗中的禅院

唐代诗僧的诗中提到的禅院大致分为两类,一是平常自己居住的,一是借宿其他人、其他寺庙的,可概括表述为吾家和别宅。王梵志诗中多次提到“吾宅”和“我家”。比如“吾宅在丘荒,园林出松柏。邻接千年塚,故路来长陌”[22]179;“我家在何处?结宇对山阿。院侧狐狸窟,门前乌鹊窠”[22]325。还有一些诗章专门描述了自己的居所。比如“草屋足风尘,床无破毡卧。客来且唤入,地铺槀荐坐。家里元无炭,柳麻且吹火。白酒瓦钵盛,铛子两脚破。鹿脯三四条,石盐五六颗。看客只宁馨,从你痛笑我”[22]367;“吾有方丈室,里有一杂物。万像俱悉包,参罗亦不出。日月亮其中,众生无得失。三界湛然安,中有无数佛”[22]674。寒山的诗中也有很多这样的表述。例如“莫能造我家,谓言最幽野”[4]71;“三界横眠闲无事,明月清风是我家”[4]512;“我家本住在寒山,石岩栖息离烦缘”[4]524;“桂栋非吾宅,松林是我家”[4]774。他也有诗专门描述居宅:“寒山有一宅,宅中无阑隔。六门左右通,堂中见天碧。房房虚索索,东壁打西壁”[4]440。和这些白话诗人不同的是,其他诗僧并不怎么强调禅院的归属,而注重表达“我”在院中的内心状态。如齐己《独院偶作》云:“风篁清一院,坐卧润肌肤。此境终抛去,邻房肯信无。身非王者役,门是祖师徒。毕竟伊云鸟,从来我友于。”[1]卷八三八自有一股淡淡的禅味在其中。

诗僧除了住在寺院,还有自建屋舍居住的,比如皎然《湖南草堂读书招李少府》、释泚《北原别业》、贯休《湖头别墅》、齐己《西墅新居》《夏日草堂作》等诗,都是这种现象的反映。诗僧们即使移出寺外居住,也是不涉尘俗的,贯休《湖头别墅》三首之二说“更无他事出,只有衲僧来”[1]卷八三二,说明他们还是多与僧侣打交道。释泚《北原别业》说“野外车骑绝,古村桑柘阴。流莺出谷静,春草闭门深。学稼农为业,忘情道作心。因知上皇日,凿井在灵林”[1]卷八一〇,反映出诗僧们如同隐士一般的生活。隐居的士人往往是“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”的[23],而僧人则只追求自己的“道心”,写出的诗也必以斯心为旨归,所谓“禅外求诗妙”[1]卷八四三是也。

寄宿别宅的情况较为复杂:有住别的寺庙的,如无可《宿西岳白石院》、皎然《宿吴匡山破寺》、泠然《宿九华化成寺庄》、栖蟾《再宿京口禅院》等。有住在交好者家中的,这里的交好者包括其他僧人,也包括其他世俗中的友人,如清江《宿严秘书宅》、无可《暮秋宿友人居》、齐己《宿舒湖希上人房》、昙域《宿郑谏议山居》等。还有住在驿站的,如灵一《同使君宿大梁驿》,清江《喜皇甫大夫同宿大梁驿》等。此外还有住在道观的,如皎然《宿道士观》、齐己《宿简寂观》等,以及住在野外乡村的,如贯休《宿深村》等。这些诗歌反映出僧人的生活细节,因为僧人有作诗记录生活的自觉,无可《暮秋宿友人居》称“招我郊居宿,开门但苦吟”[1]卷八一三,就是这种自觉的体现。

(二)诗僧对禅院的营造

屋舍院落都是人建造的,而人有对美的追求,尤其是诗人,他们会用心去营造属于自己的院落,使之符合自己的审美品味。诗僧的审美品味就是前文一再提到的自然之美。有学者注意到整个中晚唐的士人大抵都有倾心自然的一面,这与诗人们在精神上向佛禅皈依有关。胡遂说:“晚唐诗人们对佛教的普遍接受,并借以自伤、自慰、自安、自定、自成的种种认识、行为与修持实践,从整体上来看,表现了那一代文人们的脆弱性与自私性,反映了他们胸襟局狭、才力平庸、涵养欠缺深厚的一面。”[24]11“晚唐士人……如果没有佛教,他们的心理实际上是很难平衡的……他们审美的视点已不在社会,而在自然,或者说在心境更为恰切。”[25]“一方面是佛门,一方面是大自然,遂使原本胸怀磊落、慷慨有奇志的诗人在这不得意的境遇中安定了自己的心性。”[24]258如将诗僧与中晚唐士人统而论之,则他们虽都是与自然为伴的人,但诗僧更少世俗、官场、情爱等尘网中的烦心事,诗僧比之士人最大限度地做到了贯休说的“大丈夫儿合自由”[1]卷八三七,他们可以心无旁骛地求佛理、念禅心,将自己整个儿地投入自然之中。比如贯休,他在山野里建造属于自己的禅院,“三间茆屋无人到,十里松阴独自游”[1]卷八三七。由于他开门便可见到山水,因而无需刻意营造。但如果筑室于城市之中,无法与自然亲密接触,就只好别作他法,将自然请进院落,也就是在自己的院里重塑一个自然天地。齐己是这方面的突出代表,他尽心尽力地在庭院之中再造自然,试看以下诗章:

野僧教种法……静宜兼竹石。(《新栽松》[1]卷八三八)

旧溪千万竿……乍移伤粉节。(《移竹》[1]卷八三八)

特减花边峭,来添竹里幽。忆过阳朔见,曾记大湖求。从此频吟绕,归山意亦休。(《谢主人石笋》[1]卷八四一)

匡庐久别离,积翠杳天涯。静室曾图峭,幽亭复创奇。典衣酬土价,择日运工时。信手成重叠,随心作蔽亏……蓝灰澄古色,泥水合凝滋……加添双石笋,映带小莲池……经营惭培嵝,赏玩愧童儿。会入千峰去,闲踪任属谁。(《假山》[1]卷八四三)

三茎瘦竹两株松。(《庭际新移松竹》[1]卷八四五)

尤其《谢主人石笋》一诗说得最为直白,齐己非常感谢别人送给自己的石笋,他把石笋安放在竹林里花丛边,这就增加了一份幽静之感。有了院里的人造自然,他心满意足地感叹道:“从此以后我可以经常围绕着石笋点缀的竹林吟诗了,这消除了我归向大山的意图。”他在《假山》一诗的序中说:“假山者,盖怀匡庐有作也。往岁尝居东郭,因梦觉,遂图于壁。迄于十秋,而攒青叠碧于寤寐间,宛若扪萝挽树而升彼绝顶,今所作倣像一面,故不尽万壑千岩神仙鬼怪之宅。聊得解怀,既而功就,乃激幽抱,而作是诗,终于一百八十言尔。”可见在齐己的心目中,这个庭院中的假山就是小匡庐,而当他“解怀”之后写下诗篇时,自然就被诗意地留存在纸笔之间了。

(三)禅院对于诗僧的意义

禅院之于诗僧的意义,首先在于从物质上保证了诗僧的安定生活。怀浦《赠智舟三藏》云“壮岁心难伏,师心伏岂难。寻常独在院,行坐不离坛”[1]卷八五〇。超然物外的独立小院造就了诗僧的独立禅心。禅院之于诗僧的意义还在于从精神上建构了诗僧的小天地。皎然《答孟秀才》云“羸疾依小院,空闲趣自深”[1]卷八一五。小院之中能有什么深趣呢?这一深趣是由诗僧冥想出来的,是精神层面的趣味。诗僧们在小院中修习禅法,“长期生活在内心世界中……不再向自身之外去寻求幸福、理解和智慧……生活在内心世界,自由自在、无拘无束,深谙自己的身心之道,这种畅快惬意让诗僧们(原文是“我们”——引者改)足以应对外部世界的一切困难”[26]。碧云掩映中的禅房,是诗僧论法之地,是浩浩汤汤的佛理产生的地方,也是诗僧之为诗僧的场域。

四、生活场域之厨房

僧人日常所做的事便是吃斋念佛,故而斋堂和厨房是其生活场域中的重要一端。将唐代僧诗中与厨房、斋食有关的信息剔发出来,一可深化对诗僧作品的理解,二可补充唐代僧人生活之历史材料。

首先需要明确的一点是唐代僧人的经济独立性问题。据有关学者的研究,唐代僧寺的经济是独立的,僧寺内部可以实现自给自足。“隋唐以前寺院的主要经济支柱是来自社会各阶层的布施,而且,寺院除了满足僧侣的基本生活与宗教活动等开支外,没有多少额外负担。”[27]但统治者不时的毁佛政策,造成了寺院经济的紧张,“面对统治阶级对佛教的干预,佛教徒们不得不努力寻找适合自己的生存方式和发展道路。后来禅宗兴盛,祖师大德探索开辟山林,开始农禅合一的僧伽经济制度……这种自给自足的经营方式也渗透到寺院,寺院除了请人从事农业耕种以外,僧人也开始亲自农耕”[28]。这种禅林里的独立经济模式在唐代僧诗中也有所反映。比如:

吾有十亩田,种在南山坡。青松四五树,绿豆两三窠。热即池中浴,凉便岸上歌。遨游自取足,谁能柰我何[22]348。

出家多种果,花蕊竞来新……后园多桃李,花盛乱迎春。花繁条结实,何愁子不真。努力勤心种,多留与后人。新人食甘果,惭荷种花人[22]582。

山响僧担谷。(贯休《送僧入五泄》[1]卷八三三)

秋蔬数垄傍潺湲,颇觉生涯异俗缘。(齐己《溪居寓言》[1]卷八四六)

僧人自耕自种,日常所食大部分来自耕种所得,但也有采集自然中的野果野菜的。唐代的诗僧平常所食用之物,可由下列诗句知晓大概。

辛勤采芝术,披斥讵成仙[4]187。

已甘休万事,采蕨度残年[4]214。

携篮采山茹,挈笼摘果归。蔬斋敷茅坐,啜啄食紫芝[4]766。

有时招逸史,来饭野中蔬。(皎然《湖南草堂读书招李少府》[1]卷八二一)

检方医故疾,挑荠备中餐。(卿云《秋日江居闲咏》[1]卷八二五)

惟餐橡子饼,爱说道君兄。(贯休《闻无相道人顺世》[1]卷八三〇)

饥鼠掀菱壳,新蝉避栗皱。(贯休《湖头别墅》三首之一[1]卷八三二)

厨香烹瓠叶,道友扣门声。(贯休《春日许征君见访》[1]卷八三三)

九年吃菜粥,此事少人知。(贯休《送僧入五泄》[1]卷八三三)

鹤见丹成去,僧闻栗熟来。(齐己《过西山施肩吾旧居》[1]卷八三九)

怜君远相寄,多愧野蔬粗。(齐己《谢人寄南榴卓子》[1]卷八四三)

晚鼎烹茶绿,晨厨爨粟红。(齐己《寄旧居邻友》[1]卷八四三)

斋心饭松子,话道接茅君。(尚颜《松山岭》[1]卷八四八)

由此可知,唐代诗僧的食谱大致有山果、野蔬、稀粥等斋饭。唐诗还记录了当时僧人通过“乞食”的方式来解决饭食,这属于化缘行为,是僧人在游方的过程中常有的活动。例如:

童子出家无第行,随师乞食遣称名。(灵澈《答徐广叔四问》[1]卷八一〇)

飘然无定迹……盂擎数家饭,衲乞几人衣。(善生《送玉禅师》[1]卷八二三)

登山乞食后,无伴入云行。(贯休《送僧之湖南》[1]卷八三〇)

过溪遭恶雨,乞食得干菱。(贯休《送衲僧之江西》[1]卷八三三)

另外需要一提的是,郝春文在仔细研读敦煌文献后指出“敦煌僧人的日常饭食不由寺院供应”[3]168,僧人们的吃饭问题基本是由个人自行解决的。王梵志的诗歌里有两条线索反映出那时的僧人会聚集多人一起做饭用餐,比如“寺内数箇尼……众厨空安竃,麁饭当房炊”[22]92,“县局南衙点,食并众厨飡”[22]109,说明当时有供僧众用餐的大食堂。

这样看来,诗僧的厨房是贫瘠而清苦的,他们的斋食是低端而廉价的。诗僧们在佛教清规的约束下修行,不能追求享乐与美食,用乏味的食物果腹,才创造出了同山菜野蔬一般冷硬清峭的诗章。

五、僧诗中生活场域的诗学意义

僧诗中生活场域所具有的诗学意义,其一,是生活场域作为诗僧日常接触的对象,成了他们诗中描写和表现的重要内容,这对诗僧形成属于自己的诗歌风格有突出影响。钱钟书《谈艺录》“以禅喻诗”条说:“禅悟可通于艺术,唐人为僧侣之有才情者作诗文,每申此旨。”[29]643可以说,禅悟与诗歌艺术的相结合是诗僧能够在诗歌史上占有一席之地的重要原因。如果将诗坛比喻成一个社会,那么在这个社会中安身立命,“诗心禅心,打成一片”[29]643便是诗僧们的傍身之技。他们非常自觉地做着与诗人和僧人这种双重身份相应的事,也写下与诗和僧这双重身份相应的诗,他们始终有“禅子有情非世情”(皎然语)的清醒认识。诗僧们虽然有世俗化的一面,在日常行事与诗歌艺术上也表现出向文人靠拢的倾向,但他们终究不是以进仕朝廷为人生理想的士大夫文人,在诸多方面依然保持了自身的特色。在考察了唐代诗僧诗歌中的生活场域之后,可知诗僧作诗有一个鲜明特色,那就是:诗僧以禅诗记录生活。这就是他们的殊特之处,而生活场域的诗学意义正在于凸显了这一特色并令读者有明确感知。诗僧生活于自然、禅院、厨房之中,这使得他们创作出的诗歌具有对自然的倾慕之心、对人造园林的喜爱之情和对乏味饮食的安然接受等丰富意涵,如此便导致僧诗形成了悠闲淡定、怡然自若、冷硬清峭相交织的独特诗风。在此尚需补充一点,僧诗所记录的生活还包括一个方面,即诗僧的日常宗教活动,例如佛教提倡的放生活动。齐己写过《辞主人绝句》四首,分别为《放鹤》《放猿》《放鹭鸶》与《放鹦鹉》。可知诗僧写作的诗歌记录了僧人生活的方方面面,这是僧诗有别于唐代文人诗的独特面貌。

生活场域的另一层诗学意义是,它为僧、诗、禅的交融提供了场所。讲述禅宗传法体系的《景德传灯录》记有两则故事:“问:‘如何是和尚家风?’(藏用)师曰:‘斋前厨蒸南白饭,午后炉煎北苑茶。’”[30]1670“(清豁)师将顺世舍众,欲入山待灭。过苎溪石桥,乃遗偈言:‘世人休说路行难,鸟道羊肠咫尺间。珍重苎溪溪畔水,汝归沧海我归山。’”[30]1702此处提到的厨房与自然山林都是上文所谓的生活场域,它们是已经被诗歌记录下来的生活场域,是已经幻变为诗的生活场域,而诗僧经历这些生活场域的终极目的,就是与“和尚家风”同一个意思的——禅。齐己作《戒小师》教育小和尚,说小师傅“不肯吟诗不听经”[1]卷八四七,说明诗僧是将诗和禅(经)作为同等重要的需要传承下去的精艺来对待的。而诗僧的各类生活场域正是诗与禅相遇的地方,是僧人身处其中,心念禅思,并借诗语道出禅心的场所。比如唐代诗僧时常举行茶饮宴会,在茶饮宴会上唱主角的固然是茶,但更重要的是诗僧对茶饮的诗歌描写和诗中流露出的思索与禅悟。台湾大学萧丽华教授在所著《唐代僧人饮茶诗研究》一文中指出:“唐代僧人的饮茶诗大量表现在‘以茶会友’的僧俗往来上,僧俗都好以茶招徕好友吟诗赏月,或者以茶酬赠,共同分享饮茶文化的雅趣与医疗保健,甚至形成‘茶会’、‘茶宴’等特殊社交集会,是促成诗歌与禅思结合的主要文化活动。”[31]这些茶会没有寺院场所是无法举办的,可以说是寺院场所促进了诗与禅的结合交融,这正是诗僧的生活场域的重要诗学意义。

[1]彭定求,等.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[2]胡启文.唐五代僧诗初探[D].桂林:广西师范大学,2005.

[3]郝春文.唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[4]寒山.寒山诗注[M].项楚,注.北京:中华书局,2000.

[5]张十庆.中国江南禅宗寺院建筑[M].武汉:湖北教育出版社,2002.

[6]陈大为.唐后期五代宋初敦煌僧寺研究[M].上海:上海古籍出版社,2014.

[7]覃召文.禅月诗魂——中国诗僧纵横谈[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1994:101.

[8]刘宛如.体现自然——一个文学文化学的自然观点[J].台北:中国文哲研究通讯,2012(1):135-149.

[9]钟嵘.诗品译注[M].周振甫,译注.南京:江苏教育出版社,2006:1.

[10]铃木大拙.禅与生活[M].刘大悲,译.上海:上海三联书店,2013:190.

[11]张伯伟.禅与诗学[M].杭州:浙江人民出版社,1992:165.[12]海德格尔.荷尔德林诗的阐释[M].孙周兴,译.北京:商务印书馆,2000:38.

[13]汤用彤.隋唐佛教史稿[M].北京:北京大学出版社,2010.

[14]杨曾文.隋唐佛教史[M].北京:中国社会科学出版社,2014:471.

[15]严耕望.魏晋南北朝佛教地理稿[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[16]陈尚君.全唐诗补编[M].北京:中华书局,1992:679.

[17]孙昌武.唐代文学与佛教[M].西安:陕西人民出版社,1985:162.

[18]赵睿才.唐诗与民俗关系研究[M].上海:上海古籍出版社,2008:214.

[19]葛晓音.山水田园诗派研究[M].沈阳:辽宁大学出版社,1997:222.

[20]陶渊明.陶渊明集[M].逯钦立,校注.北京:中华书局,1979:40.

[21]萧驰.问津“桃源”与栖居“桃源”——盛唐隐逸诗人的空间诗学[J].台北:中国文哲研究集刊,2013(总42):1-50.

[22]王梵志.王梵志诗校注(增订本)[M].项楚,校注.上海:上海古籍出版社,2010.

[23]范仲淹.范仲淹全集[M].李勇先,王蓉贵,校点.成都:四川大学出版社,2002:195.

[24]胡遂.佛教与晚唐诗[M].北京:东方出版社,2005.

[25]胡遂.佛教禅宗与唐代诗风之发展演变[M].北京:中华书局,2007:252.

[26]乔恩·卡巴金.此刻是一枝花——日常生活中的正念禅修[M].润秋,译.上海:文汇出版社,2008:79.

[27]游彪.宋代寺院经济史稿[M].保定:河北大学出版社,2003:28.

[28]石小英.八至十世纪敦煌尼僧研究[M].北京:人民出版社,2013:191.

[29]钱钟书.谈艺录[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008.

[30]道原.景德传灯录译注[M].顾宏义,译注.上海:上海书店出版社,2010.

[31]萧丽华.唐代僧人饮茶诗研究[J].台北:台大文史哲学报,2009(总71):209-230.

(责任编校:白丽娟)

On the Living Field and Poetic Significance of Poet Monks in theTang Dynasty

SHI Run-hong

(School of Literature, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China)

Many of the existing poems by monk poets in the Tang Dynasty are concerned with the living fields of the poets, i.e. the places they had been to. The places mentioned in these poems can be classified into three categories: the first consists of mountains, rivers and lakes, namely nature, the second Buddhist temples, i.e. their living places, and the three kitchens. The living fields of monk poets exerted great influence on their literary creation and poetry. They affected the monk’s poetic styles and were a blending location of monks, poetry and Zen.

poet monks of the Tang Dynasty; living field; poetic significance

I206.4;I207.22

A

1672-349X(2016)05-0083-08

10.16160/j.cnki.tsxyxb.2016.05.016