抗战前国企向民企的转变——以建设委员会和中国建设银公司谈判为例

2016-10-17谭备战

谭备战

(河南中医药大学,河南 郑州 450046)

抗战前国企向民企的转变

——以建设委员会和中国建设银公司谈判为例

谭备战

(河南中医药大学,河南郑州450046)

在“七七事变”爆发前夕,南京国民政府建设委员会由于发展遭遇到困境,在委员长张静江的指导下,首先在建设委员会内部成立了经济委员会,先在所属企业内部酝酿实施商业化运营,稍后与宋子文领导成立的中国建设银公司进行谈判,在抗战前夕彻底实施了商业化运营,这既有建设委员会内部经济运行困难的原因,也有宋子文领导的中国建设银公司从金融上控制中国能源经济的意图,更有在抗战前南京国民政府统制中国能源经济的国防战略意图。

建设委员会;中国建设银公司;张静江;宋子文;国有企业私有化

20世纪30年代前半期是中华民族生死存亡的关键时刻。“九一八事变”后的东北沦陷、世界经济危机的爆发和美国购银风潮引发的国内金融危机,以及长江水灾加剧的农村经济严重破产,均使国内政治经济形势更加紧张。对于急欲扩大建设事业规模的南京国民政府建设委员会而言,资金的缺乏使其发展前景更为不妙。此时,在中国金融舞台上出现了一个非同寻常的金融公司,即宋子文创办的中国建设银公司。由于建设委员会为发展建设事业正急需扩充资金,遂决定与中国建设银公司谈判合作,招募商股,对所属主要企业实施商业化运营,以便扩充实力求得进一步发展。对于建设委员会在抗战之前实施商业化运营的问题,目前学术界有过一定的研究,然而这为数不多的研究也多关注于建设委员会实施商业化运营原因的探讨①,对建设委员会实施商业化运营的前期酝酿以及建设委员会和中国建设银公司之间的谈判内容却至今仍无人论及。本文拟利用当时的档案资料尝试对此进行探索性分析,以便世人对抗战前夕建设委员会实施商业化运营这一国有企业迅速私有化的历史事件有更深入的了解。

一、张静江的私有化思想与建设委员会的发展困境

南京国民政府建立初期成立的建设委员会是中央政府秉持孙中山先生建设现代化国家理念的产物。1928年2月1日,中国国民党中央政治委员会召开第127次会议,张静江、胡汉民、谭延闿、蔡元培及蒋介石等17人参加,提议按照孙中山先生的“建国方略”立即设立一个负责国家全面经济建设的专职机构,定名为“中华民国建设委员会”,以实施国家建设计划,张静江被推选为建设委员会委员长②。建设委员会“奉建国大纲、建国方略为圭臬,以解决民生问题为主旨”③。20世纪30年代初期,张静江因与蒋介石在国家建设的问题上出现分歧,欲淡出政治,但对建设一事却绝不放手,并言:“总理说过的,革命要建设,不建设,革命就要失败。因此我党政军都可不管,惟有建设,我是一定要干的!”④为了防止他人干预建设委员会的活动,张静江一直担任建设委员会委员长一职。由此可见,张静江对国家建设事业的倾注。然而无可讳言,张亦有个人私心。

富商出身的张静江有浓厚的私有化思想,既受经商家族的遗传,亦有在欧洲经商实践的经验。20世纪初,张静江在跟随驻法公使孙宝琦赴法期间,“在巴黎既久,颇与当日法国学者及革命党人,常相接纳,又目睹各国民主自由的可爱,于是精研政治经济建设理论,遂慨然以身许国”⑤。在法国长期经商的实践中,张静江已将私有化思想深深地根植于脑海中,影响了他的一生,这首先体现在他对建设委员会所属企业的经营与管理方面。

在张静江领导建设委员会时期,其建设思想明显与众不同。他认为中国“数十年来,疆域日蹙,民生凋敝”的根源“实出于建设事业之过于幼稚,即民生问题之未能解决也”⑥。至于如何进行建设与解决民生问题,张静江提出:“除了重大国防军事水利及重工业,非由政府主办不可者之外,其他各项经济建设,只须由政府制定政策、树立示范工作。而主要的是要由政府领导、鼓励、发动全国人民去努力,才能早著成效,”并设想“在可能范围内,只办几项国营事业,给人民作榜样,同时极力指导协助和保障民营事业,造成全国上下一致努力建设的风气。”⑦张静江“绝对赞成均富,绝对赞成消灭贫穷”的同时,又“绝对主张民营事业,认为只有如此,才能发动人类工作之本能,以建立工商生产事业,累积国民财富,实现国父遗教,有人问其何以不怕资本集中?先生答曰:‘政府可以运用租税政策,达成均富之目的,何必捆捆扎扎弄得大家没饭吃’”⑧,表明了他的私有化思想的深刻。

二、建设委员会召开五次经济委员会会议商议商业化运营问题

1935年11月28日,建设委员会为解决资金的困难,化解经济难题,遂成立了由秦瑜、霍亚民、潘铭新、陈筚霖、陈大受、张家祉、许敦楷、吴玉麟、程士范、恽震、蒋元新及萧文熙等人组成的经济委员会,由秦瑜任主任委员。经济委员会成立后,曾经五次召开经济委员会会议,从开始讨论企业内部的商业化运营到与中国建设银公司的合作,试图解决建设委员会发展过程中的资金缺乏的困境。

12月26日上午九时,在建设委员会会议室召开第一次经济委员会会议,全体经济委员会委员参加,讨论预算委员会议决议案,内容如下:

一、由事业处依据本会对所属各该事业机关“固定资产额”及“投资额”,拟定各该事业机关“股本总额”及“应付债务额”。

二、关于三百万元借款应以各该机关实在支用数为准,分别作为本会对各该机关之“投资数”或“贷款数”。

三、本会对各该事业机关之投资,统须核计股息,每半年暂以年息八厘计算,其自三百万元借款内贷于各该机关之款所有应还本息,应由各该机关分别负担,至不属于各机关支用而由本会投资于其它事业者,其本息暂由有盈余之京戚两厂及淮矿局负担。

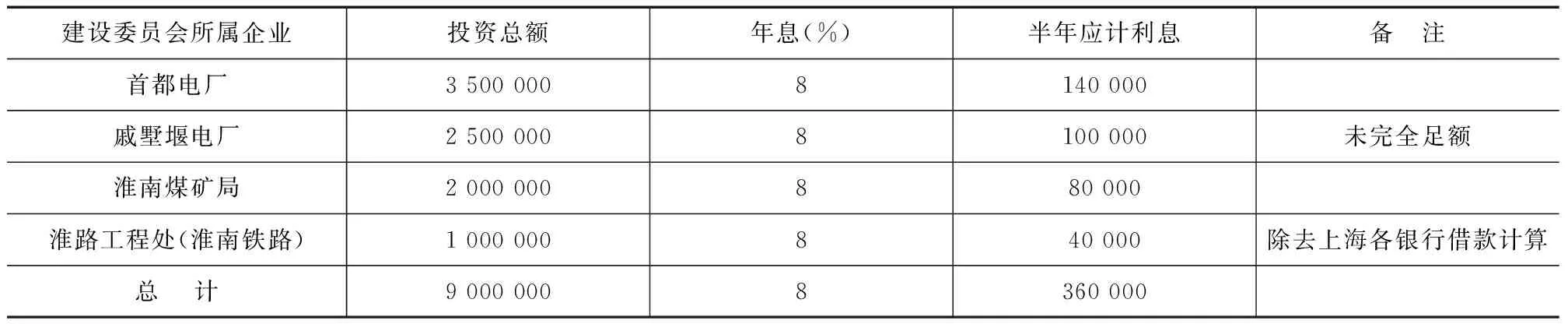

表1 1934~1935年度建设委员会对所属企业投资及应收利息表(单位:元)

资料来源:《建设委员会整理债务确定各机关负担数目》,国民政府建设委员会档案,全宗号:46,案卷号:190,南京:中国第二历史档案馆藏。

从上表1中我们得知,建设委员会在未曾对外实行商业化运营之前,在其内部已于1934年实行了商业化运营,对所属企业投资额、年息以及半年应付利息,均有明确规定。这无疑为建设委员会对外实行商业化运营提供了前提基础,也使其较为顺利地向前推进。

1936年10月25日下午3时,经济委员会召开第五次会议,值得注意的是,此次会议除大部分经济委员会委员参加外,既是中国建设银公司代表,又是建设委员会委员的霍亚民亦受邀参加了会议。首先由会计科长许敦楷汇报了西京电厂扩大投资至100万元的情况,因陕西省主席邵力子与中国建设银公司有所接洽,三方投资股额大致定为建设委员会与陕西省政府各为30万元,中国建设银公司为40万元。会议的第二个内容是《上海各银行两次借款未还部分改订还款期限并签订归并合同案》。建设委员会曾经先后两次向上海各银行借款300万元及370万元,“除第一次借款已偿还100万元外,其未还部分共计570万元(包括京记部分20万元在内),先经本会函请银行代表交通、中国银行与承借各行会商改订还款期限,嗣准函复同意办理,并拟将两次借款未还部分并为一注”,“该归并合同以25年7月1日为起期……依据上述两借款归并合同,本会于本年12月底须还本60万元,付息约30万元,应如何筹划?” 众委员皆面面相觑,不知如何解决。此时霍亚民提出:“关于本会对于银行债务以往既有二次未能如期履行,影响信用不小,今年12月底应还本付息,如仍不能照付,窃恐信用更难保持为今之计,惟有三途:1、核减本期临时支出预算;2、斟酌缓急延付料款;3、借款还债。” 接着霍亚民认为:“关于借款还债一项,目前实无把握,其余两办法,可否酌行之处”,并请会计科长许敦楷发表意见。许指出:“各事业机关,预算本已尽量紧缩,力求收支平衡,迄今执行,已逾三个月,如淮路、淮矿且有呈请追加之情形,事实上难再核减,至于缓付料款一节,据购委会陈主任委员估计仅就淮路方面而言之,在年底以前,尚须20万余元(依据9月份应付账),始足应付到期期票等款,故缓付一节,恐亦不易办到也。”此次会议也没有商妥好筹划还款事宜。这也是目前所知的经济委员会召开的最后一次会议。从会议结果来看,建设委员会的解决资金困境唯有“借款还债”一途了。

由上述经济委员会召开的五次会议可知,建设委员会在未曾与中国建设银公司谈判合作之前,其内部已有实施商业化运营的计划。但是此时仅在内部,随着建设委员会的经营范围的日益扩大与快速发展,以及世界经济危机爆发而导致的迅速恶化的国内外经济形势,巨大的建设资金短缺不得不考虑与当时中国最大的金融投资公司——中国建设银公司进行合作的谈判。

三、建设委员会与中国建设银公司的谈判

建设委员会借债建设的不易,使张静江意识到只有尽快实行商业化运作,才能使其更好地发展,彻底摆脱资金不足的困扰。由于张本人是中国建设银公司的发起人,故在此建设委员会发展急需资金的关键时刻,张立即想到了与中国建设银公司的合作。双方共为此举办了三次谈判,其中正式谈判两次,中间有一次非正式谈判。

二、关于成立新公司的官股与商股的股份比例问题。由于成立新的股份公司牵涉到双方的直接利益,故亦是双方合作谈判的重点内容。双方均认为新成立的股份有限公司中商股应占多数,官股应予保留较少部分,以示政府与商人合作之意。但是具体到各自所占的份额多少,双方分歧较大。建设委员会认为官股应占三分之一稍多的比例,并提出具体方案如下:1、京、戚两电厂的股份,建设委员会应保留30%份额。2、淮南路矿的股份,建设委员会应保留45%的份额。但中国建设银公司随即对建设委员会的方案提出异议,认为既然建设委员会所属企业要全面转向市场化运作,即应减少官股比例,扩大商股比例。霍亚民意识到京、戚两电厂必然会随着长江三角洲地区经济的发展不断壮大,营利亦会随之增长。基于这样的考虑,霍亚民提出两电厂股本总额中商股的份额至少应占80%。经激烈争论,建设委员会由于筹款困难,不得不做出妥协,由开始谈判时提出的官股比例由45%降至20%,并且提出最低限度也应至少保留20%。

三、关于公司的股本总额问题。双方对官股与商股的股份比例尚未确定之前,也对京、戚电厂和淮南路矿的股本总额进行了讨论,认为应先募足一半资本以利公司的正常运营。最后双方商谈拟定新成立的公司股本如下:一、京、戚两电厂的股本总额,初步拟为2000万元,应先募足一半,即1000万元。二、淮南路矿的股本总额,初步拟为1500万元,应先募足一半,即750 万元。

最后值得提出的是,中国建设银公司代表担心建设委员会所属主要企业因负债过多,在接管后无法使其正常运营,因此提出在建设委员会所属主要企业改组接办之前,一切债务应自行清偿完竣,不得影响新成立公司的运营。建设委员会代表对此亦表同意。

此时建设委员会面临严峻的经济形势,为不影响兑现1936年6月底的电气事业公债,五月下旬,秦瑜、潘铭新和程士范再次赴沪与中国建设银公司谈判投资事宜。中国建设银公司最终同意对建设委员会6月底前急需的80万元资金提供帮助。但前提必须首先征得银团同意,同时对建设委员会1936年7月至1937年底之间的收支预计研究后才予考虑。为此,秦瑜等三人立即在上海对建设委员会的偿还能力加以审核,编制了京、戚两电厂与淮路矿单位收支预计表送交中国建设银公司,中国建设银公司仔细审核后,回复意见如下:

一、建设委员会如能维持上项预计表的正确,则中国建设银公司对建设委员会80万元的透支表示支持,不过今年年底必须先提还本息35万元,其余本息约65万元,可展至明年分两期清偿。

上述中国建设银公司的回复意见表明,如果建设委员会对银团债务的清偿不能按期履行,则必须首先收回透支款项以防资金不必要的流失。

一、将建设委员会属下的首都电厂、戚墅堰电厂进行合并,组织扬子电气股份有限公司,将淮南煤矿与铁路两局合组为淮南路矿股份有限公司。

建设委员会实施商业化的呈文很快在中国国民党中央政治会议第39次会议上通过,南京国民政府照准同意,行政院通令各关系部会遵照办理。至此,建设委员会实行商业化运营的方案最终获得了南京国民政府的批准而开始实施。

四、结语

20世纪30年代中期,建设委员会实施的商业化运营,是抗战前国营企业向民营企业迅速转变的一个典型事例。在其开始商业化运营之前与中国建设银公司的谈判折射出了具有官办性质的国有企业在扩大再生产的过程中发展资金日益匮乏的困境,以及为筹措资金而不得不出售企业的大部分股权而获取更大的发展空间。中国建设银公司也通过入股达到统制经济的国家战略目的。从这个意义上而言,建设委员会与中国建设银公司的合作,既说明了建设委员会欲借此筹措急需资金,渡过经济难关,从而扩大建设事业;但也不可否认,中国建设银公司亦有借机攘夺建设委员会的多年建设成果之意,以扩大宋氏家族的政治经济力量。

注释:

①目前所见,有关论述建设委员会实施商业化运营的论文仅有两篇,郑会欣撰写的《扬子电气、淮南矿路两公司的创立与国有企业的私有化》,《历史研究》,1998年第3期,对扬子电气、淮南矿路两公司的创立进行了论述;谭备战撰写的《试论抗战前国有企业私有化的原因——以建设委员会商业化运营为中心的考察》,《中国经济史研究》,2008年第4期,对建设委员会实行商业化运营的原因进行了考察。但是上述两篇论文均没有对建设委员会与中国建设银公司的谈判情况有所涉及,更没有论述建设委员会成立经济委员会,并召开五次经济委员会进行讨论商业化运营的内容。

②(上海)《中央日报》1928年2月2日。

③⑥张人杰:《发刊词》,《建设》,1928年第1期,南京:中华民国建设委员会1928年编印。

④何祖培:《张静江事迹片断》,中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究会编:《文史资料选辑》(24),北京:中华书局1962年版,第282页。

⑤李少陵:《记开国名贤张人杰》,世界社编:《张静江先生百岁纪念集》,台北:世界社1976年版,第114页。

⑦秦惠伽:《回忆伟大的革命建国领袖张静公》,世界社编:《张静江先生百岁纪念集》,台北:世界社1976年版,第10页。

⑧周颂贤:《纪念张静江先生》,世界社编:《张静江先生百岁纪念集》,台北:世界社1976年版,第21-22页。

⑨中国国民党中央委员会党史史料编篡委员会编:《革命文献》(81),台北:中央文物供应社1979年版,第408页。

⑩《咨财政部为本会十八年度经常费预算既经财委会核定应请按月照数拨发并补发积欠之款以附预算请查照办理见复由》,《建设委员会公报》第6期(公牍),第37-38页,1930年1月出版。

[责任编辑:唐少奕]

国家社会科学基金项目“南京国民政府建设委员会研究(1928-1938)”(14ZFS041)。

谭备战,历史学博士,河南中医药大学思想政治理论教研部副教授、硕士生导师,南京大学中华民国史研究中心兼职研究员,主要研究方向:中国近现代社会经济史与中华民国史。

F129

A

1002-6924(2016)06-146-152