参与无界:互联网模因的适应性与跨文化传播*

2016-10-17程晓璇

周 翔 程晓璇

文化研究与文化建设

参与无界:互联网模因的适应性与跨文化传播*

周 翔 程晓璇

web2.0技术的应用,进一步促使数字平台上参与式文化潮流的形成,全球性的文化参与日趋明显。为理解和研究这一趋势,可将互联网模因作为一个有效切入点,因为拥有高适应性的互联网模因不仅能在同一文化下、同质网络中传播,甚至能跨越语言、人种、文化背景而走红,成为全球共享的文化体验。本文通过对模因理论相关文献的梳理发现,在互联网文化的语境下,“模因”这一具有争议性的术语,却在学术界达成了共识,被用来指称网上迅速传递并在传播中逐渐变化的内容单元。促成互联网模因跨文化成功的因素包括模因自身属性、环境因素以及个体层面因素等。模因要成功地实现复制,需要经过同化、保留、表达和传输等四个阶段,而模因选择有客观标准、主观标准、主体间标准和模因中心标准。《江南style》一例,集中体现了跨文化适应性较高的模因特征以及它们在跨文化传播过程中所反映出的参与式文化的特点。

模因互联网模因参与文化适应性跨文化传播

社会的文化特质是在人与人之间实现传递的:某种想法、行为、态度的携带者,直接或间接地把这些想法、行为、态度传达给另一个人,使其也成为同样的携带者,并逐步去“感染”更多人,[1]最终这种想法、行为、态度可能被多数社会成员采纳而成为社会文化的一部分,也可能逐渐被人群遗忘而消失。这种在人与人之间传递的文化特质有时被称为“思维病毒”,[2]有时被称为“思想传染”,[3]如今对其更为约定俗成的称呼是“模因”(meme)。它的采纳过程与基因、病毒十分相似,因而有不少学者开始从这个角度研究有关文化演进、与生物进化相似的底层机制——复制、传播、变异、选择,将达尔文主义的框架引入到对文化发展变化的解释中。

具体到互联网平台,“模因”的传播既可以是细水长流式的,也可以是一夜爆红式的。2012年,韩国歌星鸟叔的《江南style》突然红遍全球,成为Youtube平台上第一个观看次数超过十亿的视频。然而它的影响力并不止于点击量和国境线,来自不同文化背景的成千上万的观众主动参与到对它的模仿中,上传了各种山寨版本的《江南style》。而这一互联网流行文化现象,正是“互联网模因”的典型案例。它可以是一个词汇、一句流行语、一张图片、一段视频等,在网络中被自发地转发复制,又在复制中发生变异,并获得大量有限的注意力资源。近年来这类现象更为普遍,暴走漫画、神烦狗等和它们无数的衍生产物接连全球走红。它们既属于互联网上所特有的原生流行文化,也是超越民族文化被世界网民共享的语义单元。

模因快速、大规模的传播并不是互联网诞生后才有的现象,只是互联网使得此类过程能够被记录和追踪,更便于开展研究。日常语境的“互联网模因”是些高适应性(fitness)的模因,它们不仅能在同一文化下、同质网络中传播,有时甚至能跨越语言、人种、文化背景而走红,成为全球共享的文化体验。那么,那些可以突破语言文字差异壁垒的模因有何特征?在适者生存的竞争中,哪些因素影响着模因的跨文化适应性?这是本文试图探讨的问题。

一、“模因”的内涵与单位

模因理论延续了达尔文主义的范式,成为理解文化传播、演变现象的一种解释性框架,并引入到哲学、符号学、语言学、人类学、心理学、计算机科学等不同领域的研究中。不过这也伴随着“模因”概念因其自身的模糊性而带来各种争议。

“模因”概念源自于英国生物学家理查德•道金斯(Richard Dawkins)1976年出版的《自私的基因》。此书的核心论点是,生物进化选择的单位是基因,基因这种复制因子(replicator)在资源有限的情况下,不断复制、变异、竞争、选择后逐渐累积起来的复杂性,最终产生了生物的多样性。在有限资源下,无论何种复制因子的变异都会带来某种形式的进化。道金斯进而想到的是文化进化,他以基因为类比,根据具有模仿含义的希腊词根“mimeme”创造出“模因”(meme,也译为“觅母”“谜米”)一词,作为“文化传播单位或模仿单位”。[4]他认为,曲调、流行语、概念、时装或拱廊建造方式等都是模因。模因存在于人的头脑之中,为抢夺人脑有限的注意力资源而竞争,它的自我复制则是通过模仿来完成的。

道金斯的假设默认了模因的颗粒性,然而他也注意到了模因具体单位的组成问题。“一个调子是一个觅母,那一支交响乐又是什么呢?它是由多少觅母组成的呢?是不是每个乐章都是一个觅母,还是每个可辨认的旋律、每小节、每个和音都算一个觅母呢?”[5]他还与基因做了类比。基因实际上也不是绝对独立、不可分开的,只是为方便起见而划定的染色体片段,在复制过程中基本上完整无损。有些基因组成相互适应的、稳定的复合体,甚至可以视之为一个基因。同样对于模因,他认为如果多个模因是密切联结在一起的,那么为了方便起见,可以将它们当成一个模因。然而模因复合体大单位和小单位的转换,其解说仍不甚明确。

对于这个问题,道金斯的学生,苏珊•布莱克摩尔(Susan Blackmore)的思路是,“模因单位的大小并不导致什么不同结果”。[6]模因竞争的过程是自然进行的,模因就是“任何通过模仿而被传递的东西”,例如当你在办公室哼唱一首歌,你的同事在听你哼唱的过程中学会了整首歌,那整首歌就是一个模因;如果他只学会了其中的几个音符,那么这组音符就构成一个模因。她尤其强调从模仿出发看待模因的边界。并非每一个事物都是模因,例如情绪、知觉体验等无法通过模仿而传递的,就不是模因。她还进一步强调了模仿是人类独有的能力,应当把模仿与社会学习、感染区分开,因而也只有人类才能进行广泛的模因传播。不过,这种观点也引起不少争议。

约瑟夫•亨里奇(Joseph Henrich)等人对模因单位的看法则是,文化的单位并不一定是颗粒性的。[7]他们用数学模型证明了用于离散复制因子的文化遗传复制模型,在变量非离散的情况下同样可用,也出现了接近于复制因子的过程和累积适应的结果。理解复制因子系统动力不需要假设一个类似于基因的复制因子。但这样的话,模因这类复制因子的存在也变成累积适应进化的充分非必要条件了。

道金斯在后来出版的《扩展的表现型》中对模因的基因型(genotype)和表现型(phenotype)做了区分。这一对概念也源自生物学,生物基因所组成的整体构成基因型,生物性状(如蓝色的眼睛、强健的肌肉等)所组成的整体构成表现型,而自然选择是通过表现型起作用的。他认为模因的基因型是引起行为的指令,是神经系统的某种内部结构;表现型则是该内部结构所产生的对应行为、技术或社会组织。模因根据文化环境对其表现型的影响而被选择。

凯特•迪斯汀(Kate Distin)承袭了“基因—模因”的类比思路,试图寻找文化进化的DNA对等物,即信息的表征内容。表征指的是思维整体,控制人们行为来应对输入的信息。表征内容联系着外部的感知、行为以及内部的其他表征。而表征中可确定、可复制的部分才算作模因;因其内容性质所定,模因一般是可复制的。迪斯汀检视了语言系统并认为作为文化DNA的面太窄了,另外她还提到了音符、数学公式、密码学等,在她看来,DNA的模因对等物不只一个,而是包含很多文化表征系统。[8]

但是,布莱克摩尔不太同意在模因论中过多地使用基因类比。她注意到模因的传递模式实际上包括“对指令信息的复制”和“对结果的复制”。[9]可以通过乐谱这类指令信息(基因型)来学会弹奏一首歌曲,也可以通过他人演示教学这类行为结果(表现型)来学会弹奏它,对于行家来说,甚至可以通过听该歌曲(表现型)而学会弹奏它。而在生物界,作为指令信息的基因可以被复制,但表现型是不能被复制的,这就使类比陷入了一个死胡同。因此她认为无论是观念、大脑结构及其产生的行为表现还是书籍、乐谱、说明书等关乎行为的指令信息,任何信息只要能通过广义的模仿过程而得到复制,就可算作模因。

二、作为参与式文化表达的互联网模因

虽然学术界对“模因”的解说存有不同,但在互联网文化的语境下却达成了含义上的共识。在互联网用户中,特别是英语用户中,meme被用来指称网上迅速传递并在传播中逐渐变化的内容单元,包括“某个用书面文本、图片、language move或其他文化形式呈现的想法”。[10]它可以是一段被众人模仿的舞蹈视频,或是一幅被不同人PS过的恶搞图片,或是几个标点组成的表情符号,或是“XX体”式的文本表达,也可以是往头上浇冷水并点名他人接受同样挑战的活动。这类现象被中文互联网用户称为“网络走红”,被日本用户称为“ネタ”。①日文原义指“事物的本质”,后引申至可以用来山寨恶搞的桥段、典故,有点类似于相声中的哏、包袱,但不局限于语言。尽管不同文化对其有不同的描述词汇,它们的所指却如出一辙。

最早的此类“互联网模因”可以追溯到20世纪80年代的USENET社区,由于图片分享功能还未得到应用,那里的用户发明了第一个笑脸文字表情符号——“:-)”。从此,这类符号从一个用户小圈子逐渐扩散到全球用户,并在传播中不断变化衍生。另一个相对较早的案例是20世纪90年代的“Bert is evil”。一位菲律宾艺术家建立了一个网站,专门上传被photoshop处理过的《芝麻街》角色Bert的照片。这些照片显示Bert出现在各种邪恶的场合(如陪同希特勒等)。而其中一幅Bert和本•拉登的恶搞合影,竟被反美分子印成大量标语牌,用在游行示威中。CNN拍下了这一幕,从而使一个图片玩笑引发一场国际争议。而在国内网络,较早的互联网模因案例是“小胖”——2002年一个来自上海的圆脸胖男孩的照片被放在了猫扑论坛上,由于表情喜感被众多网友恶搞,把他的脸PS到了各种海报中。随后PS小胖的风潮蔓延到美国论坛,时代在线和路透社都进行了报道。另外,2007年,源于魔兽世界游戏圈的“很好很强大”成为中文网络的流行语,类似的“很X很XX”的句式后来在日常表达中被频繁使用。

在传播初期,互联网模因主要流传于亚文化的小圈子,但近年来,它们越来越频繁地走入主流文化的语境。“模因”一词伴随着互联网文化现象,又从日常用语重新回到学术视野。互联网模因被众多学者视为数字文化或参与式文化的典型代表,是一种“(后)现代民俗”(post-modern folklore)或线上参与的共享文化。[11]如亨利•詹金斯(Henry Jenkins)所说,我们正在经历一个媒介全面融合的时代,而这不单单是技术上的融合,还包括内容和文化权力等方面的转变。[12]传播系统正日趋扁平化,web2.0下的用户更加富有主动性和创造性,媒介内容横跨不同的媒体系统、媒体经济体系以及国家边界而流通,很大程度上靠的是消费者的积极参与。这代表着一种新的参与式文化——“对艺术表达和公民参与有着相对较低的门槛;对创造、分享行为有着强烈的支持;包含某种程度的非正式教学关系,老手的经验通过它不断传给新手;成员相信自己的贡献很重要,感受着彼此某种程度的社会联结”。[13]

互联网模因恰是这种参与性数字文化中不断发展的一种传播体裁(genre),一种叙事方式,充满了话语性的目的。[14]它包含着认同和文化参与关系,为日常媒介文本如何与公共话语互动交织提供富有洞察力的视角。对互联网模因内涵的这种理解,始于詹金斯所说的可传播媒体(spreadable media)——没有经过修改而传播的多媒体讯息,如影片预告、原始照片等——它逐渐在社会网络中渗透,一旦被网络中的某个主体改变就进一步发展为新兴模因(emergent meme),最后通过混合和模仿,快速扩散,遍至社会网络并用于日常表达,变成了正式的互联网模因。拉莫尔•施夫曼(Limor Shifman)认为,模因是能够封装参与式文化诸多核心特征的最合适的概念,它在三个方面与当前数字文化紧密相关:1)从个体到社会的逐渐传递;2)通过复制、模仿来“繁殖”;3)扩散过程中经历竞争和选择。她说当下是一个“超模因逻辑”(hypermemetic logic)推动的时代。[15]

由上述可见,作为学术意义上“文化传输基本单位”的模因,在互联网文化下更多指称的是一种现象。但原有模因的思路还是为分析互联网模因提供了有用的指导。

三、互联网模因维度、样式与模因式成功

施夫曼试图将广泛意义上的模因和互联网模因在概念上更连贯地结合起来。她既不同意太过窄化的行为驱动取向,也不赞成区分基因型和表现型的心理主义驱动取向,因而提出了定义模因的新的出发点,也即两条原则:1)将扩散单位视为几个模因维度,即人们可能模仿的各方面;2)将模因视为拥有共同特征的内容单位组群,而不是单个实体。对于第一条原则,她发现有三个模因维度可能会被人们模仿,包括内容维度、形式维度和立场维度。[16]

内容维度主要与特定的文本内容有关,指的是它所传达的观点或意识形态。形式维度指的是能被人类感官接收讯息的物理形态,包括某些文本的视觉/听觉维度,以及组织它们的更复杂的模式(譬如对口型假唱、动画等)。而相对比较宽泛的立场维度描述的是,言说者如何定位自身与文本、语言代码、接收者和其他潜在言说者的关系。从话语和媒介研究出发,该维度进一步划分为三个子维度:第一个是菲利普斯(Susan Phillips)描述的参与结构,即谁被授权参与以及如何参与;第二个是戈夫曼等人提出的调音(keying),即传播的语调和风格;第三个是基于雅各布森(Jakobson)有关人类传播活动的分类而来的传播功能,包括指称、情感、意动、应酬、元语言和诗性等。

基于上述两条原则和三个模因维度,施夫曼将“互联网模因”定义为“一组共享内容、形式和/或立场的数字文本单位,在网上被许多用户传播、模仿、和/或转换”。[17]同一个互联网模因可以对应很多不同的形式,例如一个视频片段被转换成动态或静态图片,一张图片的元素可以嫁接在一段视频上,视频中的台词变成一段流行语,然后又拼贴到某张图片上。尽管形式不同,但仍可以识别出它们是同一模因的衍生物。

埃拉德•瑟戈夫(Elad Segev)等人在施夫曼的基础之上进一步拓展了互联网模因的含义。他们将一个模因所有变体视为家族群,由同一个特定本质和诸多一般属性所联结。[18]这个本质是在所有变体中反复出现的内容,可以是对象、特殊角色、一般角色、短语或行为动作。例如,“冰桶挑战”模因的本质是用冰桶在头上泼水并指定另外三个人接受同样的挑战。一般属性则是施夫曼所说的模因的内容、形式、立场维度。

互联网模因常见的具体样式有很多。基于语言文字和视觉或视听模因,可以提取四个大类。第一类基于对现实生活瞬间的记录,通常来自于线下某种流行的活动和行为,如快闪活动、冰桶挑战、“走你”舰队Style、“炫富大赛”和各种流行舞蹈等。第二类基于对数字视听内容的改编。在图片方面主要是恶搞加工图片,把原图片中的部分元素抠出来,放置到各种不同的场景中。这在中外的网络社区上都十分普遍,无论是中国的悬浮视察领导、犀利哥,还是喷胡椒粉警察、走路姿势夸张的莱昂纳多都被如此对待过。在视频方面有对口型(如“numanuma男孩”和“后舍男生”)、DIY字幕(如“德国boy”和“元首的愤怒”)、重新剪辑(如“一个馒头引发的血案”)。第三类基于亚文化,如暴走漫画、LOLCats和国外流行的“image macro”,拥有更复杂的符号组合,只有对其有所了解的人才能解码。第四类是文字类,即网络流行用语,通常有缩写(如“人艰不拆”和“LOL”)、谐音(如“杯具”)、某种句式(“X的不是XX是寂寞”和“no one simply XX”)以及字符表情(如“囧rz”),英文方面还包括故意误拼写(如“Caturday”),中文方面还包括拆字和合并字(如“弓虽”和“嫑”)。这类也是国内相关研究较多的一类。

在互联网模因传播过程中,研究者关注到一个与“病毒式传播”既类似又不同的概念,即模因式成功。虽然互联网模因看似像病毒一样具有快速传递性,但病毒本身没有发生变化。[19]例如原版《江南style》的视频在流行过一段时间后会逐渐停止传播,而模因则是在参与式数字文化成员的互动中持续。二者最主要区别在于:病毒由单一的内容单位(如一张图、一个视频或笑话)构成,通过很多拷贝传播,模因则一般是文本的集合体。单一的视频不是一个互联网模因而是模因的一部分。浏览量巨大的“Leave Britney Alone”原始视频可以被称为一个病毒视频,而其原始视频和模仿衍生视频才构成了一个互联网模因。一个热门的病毒视频未必会产生衍生视频,模因式视频则“吸引大量用户通过模仿、拼贴、混搭或其他衍生方式来参与创作”。[20]模因式视频比病毒型视频需要更广泛的传播意愿和行动,凸显了互联网独特的参与文化。

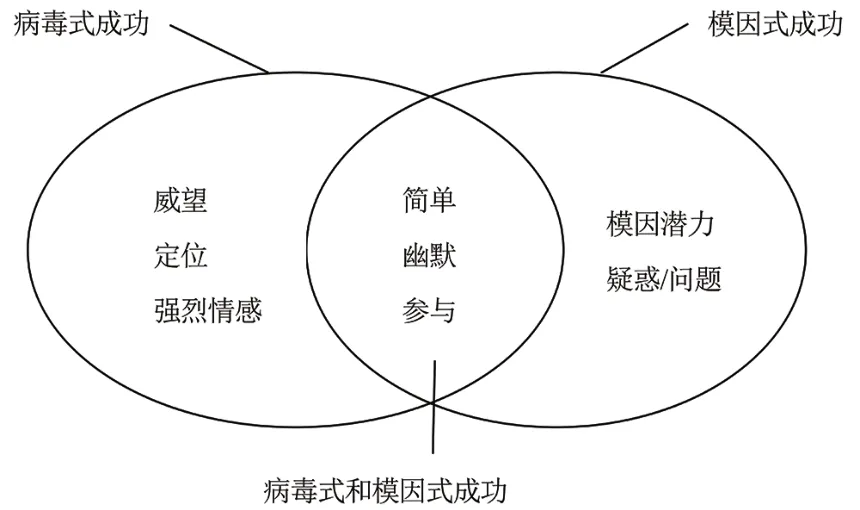

虽然两者之间经常有转换,并非壁垒森严,病毒式和模因式成功的共同因素是内容的简单性、幽默以及传者的参与,但仍有必要将两者区分开,因为推动病毒式和模因式成功的主导因素却不同(图1)。施夫曼认为使内容充满“病毒性”的因素是积极性、强烈情感唤起、打包、威望和定位。促使内容模因式成功的因素,对于视频模因而言有:聚焦普通人、有瑕疵的男子气、重复性和古怪内容;而对于图片模因而言有:并置不协调元素和抓拍动作。总而言之,模因式成功通常基于不协调、不完整的文本,引入疑惑或问题,以此呼吁用户的参与。[21]

图1 病毒式、模因式成功的因素

四、成功模因的文化适应性

那么,模因成功的背后因素何在?人脑的注意力和记忆能力是有限的,因此模因要为这些有限的资源而竞争。道金斯认为,模因库里总有些模因比另外一些模因取得更大的成功,如同成功基因的特性一样,它们在长寿(longevity)、多产(fecundity)和精确的复制能力(fidelity)方面相对表现较好。而对于某些具体的模因而言,多产其实比长寿更重要。模因的生存价值可以按它们的拷贝数量来衡量。比如,如果模因是一个科学概念,那么可以根据它在连续数年科技刊物上出现的次数来衡量它的生存价值。尽管缺乏更明确的说明,但这为衡量模因的成功定下了一个初步的标准。

布莱克摩尔指出,“文化适应性(cultural fitness)”是个对模因论很有用的概念。[22]这个概念来自于费尔德曼等人以文化特质为基本单位的文化传递模型,同样沿用了达尔文主义的思路,它指的是某一文化特质自身的生存适应性。迪斯汀认为,模因的适应性是个相对的概念,成功的模因只会是那些比其他替代物更适应当前模因环境、遗传环境和周围环境的模因。[23]施夫曼则称,模因的适应性是它们对所在社会文化环境的适应能力,不同模因的适应性程度各异。[24]

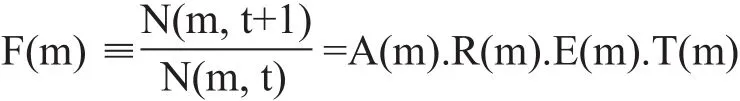

弗朗西斯科•海利根(Francis Heylighen)在关于“什么因素使模因成功”的量化研究中采纳了“适应性”作为考察的指标。[25]其后他更为明确地指出,“适应性”由复制因子总体的存活率、适应环境的程度以及长寿、多产、精确复制等三大要求来决定。“更有适应性的模因在传播过程中会更成功”。[26]海利根还给出了模因m的总体存活率计算公式:式中,N(m, t)是模因m在时点t的数量,N(m, t+1)是模因m在时点t+1的数量。A(m)代表被携带者吸收的模因在所有遇到模因中的占比;R(m)代表保留在记忆中的模因在所有吸收模因中的占比;E(m)代表记忆中留存模因被携带者表达出的次数;T(m)代表所表达模因拷贝到达潜在的新携带者的数量。

与此类似,布雷恩•斯皮茨伯格(Brain Spitzberg)将适应性视为模因的适应能力,即调整自身以适应所在传播网络的局限和需求的能力。[27]适应性代表了模因通过成功迎合环境而实现复制的能力。在他提出的模因扩散模型中,衡量适应性的指标有流行度、速率、寿命和多产度。流行度指的是采纳模因的人口数量,更流行的模因会被更大基数的节点所复制转发;速率是指模因扩散的快速程度;寿命是指模因原版及其衍生形式、内容的存续时间;多产度是指社会网络采纳者复制传播模因的比例,模因的复制率意味着它们不仅在一个封闭网络中流通,而且向现有网络之外转发、进化。

模因不仅会在同一文化的网络中扩散,也可能进入异质文化的网络中。但是,在本文化中拥有较高适应性的模因,未必能在别的文化中被接受;在本文化中适应性较低的模因,也可能“墙里开花墙外香”。因此在文化适应性之外,模因的跨文化适应性也值得审视。顾嘉祖教授认为,成功的跨文化传播可以通过存留在本土文化中的外来模因(包括外来物质和精神符号等)的质量和数量来判断。[28]不过,大部分可以用来指示跨文化传播成功程度的模因或符号并不是显而易见的,虽然可以从不同文化外来词汇的数量和质量中窥得部分风向。比如,跨文化传播中外来品牌译名和字母词增多(如NBA、me2、AA制),民族文化心理对外来词文化适应性产生影响。[29]

布莱克摩尔认为,导致一些模因成功而另一些模因失败的原因大致可以分为两类:其一,源于人类作为“模仿者”和“选择者”的本性,包括感知系统拥有的特性以及大脑注意力、记忆的机制;其二,与模因自身的特性有关,如模因在传播过程中利用的策略、不同模因相互结合的方式以及模因进化的一般过程。[30]亨里奇等人将两类因素关联起来,认为模因的适应性取决于它的内容对人脑的吸引力和它如何影响某个个体成为他人文化模范的概率。[31]迪斯汀则认为模因内容对自身适应性的影响远小于环境对其适应性的影响。[32]

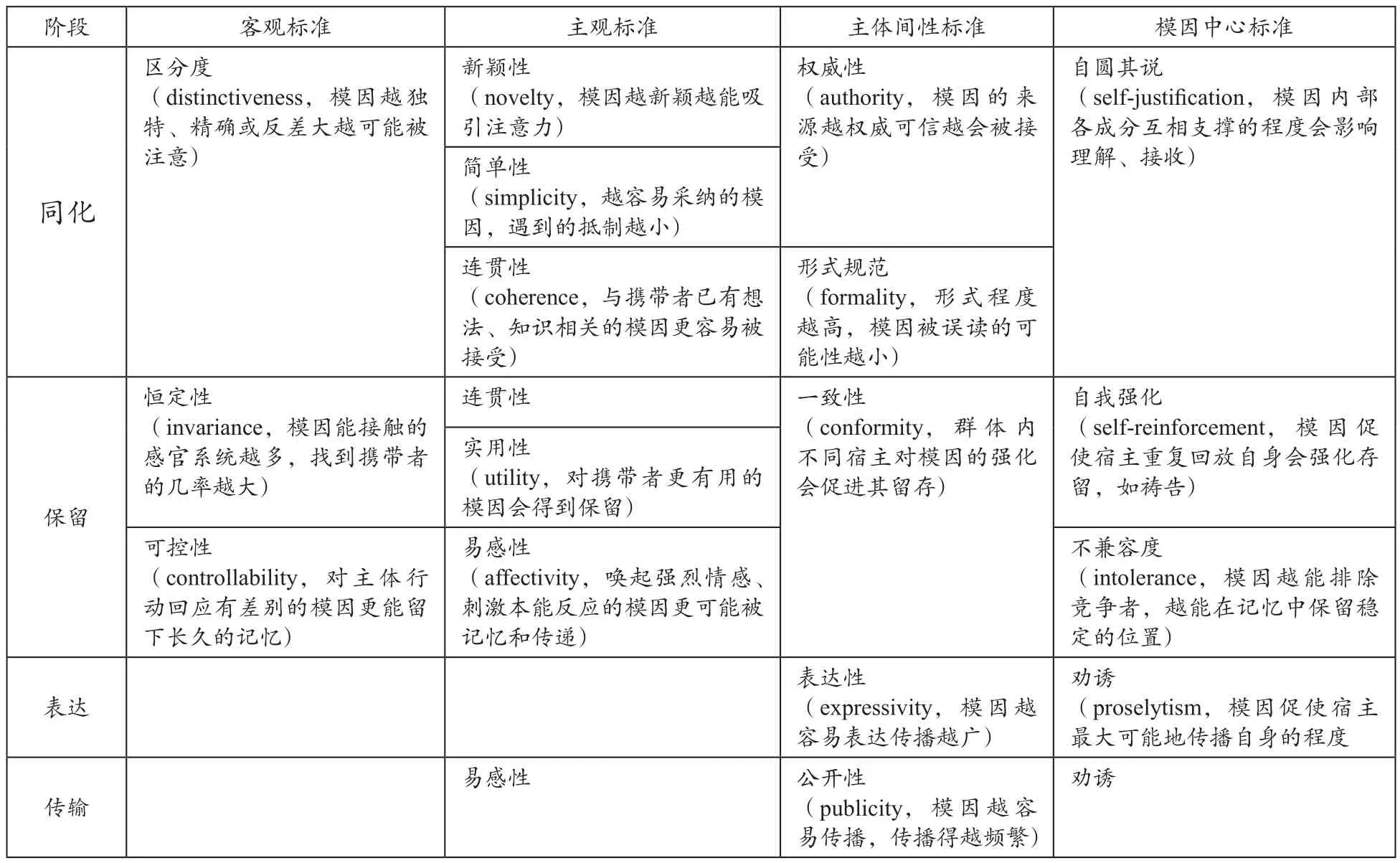

表1 不同阶段的模因选择标准列表*

海利根进一步指出,模因要成功地实现复制,需要经过如下四个阶段:同化(assimilation,个体吸收模因并成为其携带者)、保留(retention,模因得以留存在个体记忆中)、表达(expression,通过个体的语言、行为或他人可感知的方式来表达)、以及传输(transmission,将表达传给其他个体)。而模因选择有四种标准:客观标准、主观标准、主体间标准和模因中心标准。同等条件下,在某个适应性标准上得分更高的模因比得分低的模因最终数量会更多。这四大标准体现在四个不同阶段的模因选择上,其具体细分如表1。[33]海利根的模型实际上是从模因内在因素、个体因素、群体因素这几个方面考虑了模因选择的标准。

综合前人的各种视角,斯皮茨伯格提出模因扩散模型(M3D)。[34]该模型涵盖了从微观到宏观的、可能影响模因扩散的六个不同层面的变量,包括模因层面、个体层面、社会网络结构层面、社会环境层面、地理空间/技术层面、模因扩散的实际结果反馈层面。其中在最微观的模因层面,结合媒介因素,他列举出一些理论上能使模因更具适应性的内在特质。首先是承袭自海利根选择模型的区分度,更具区分度的信息也更富有新颖性;二是冗余(redundancy),信息内部或外部的重复、冗余能提高信息留存,用于后续的复制;三是简单性(simplicity),越简单的模因越容易在不同环境下使用、表达;四是媒介融合程度(media convergence),一些模因只能在某一种媒介中传递,而另一些模因在不同语言、媒介、场景和应用都更通用;五是媒介丰富程度(media expressivity),用线索更丰富的形式表达的模因扩散更快更广。

五、参与无界:以《江南Style》为例

互联网是没有边界的,它将世界缩小至如同一个村落。互联网融合的平台为跨语言、跨民族、跨文化的参与提供了条件。实际上,无论是《江南style》的红遍全球,遍布网络的神烦狗表情图片,还是蓝黑/白金裙子的全球争论,都表明部分互联网模因有着巨大的跨文化适应潜能。那么,跨文化适应性高的视频模因在复制过程中反映了怎样的参与文化?

《江南style》在2012年推出后红遍全球,成为YouTube上浏览量最多的视频,截止到2015年其累计的浏览量已超过23亿。据笔者的一项实证调查,其视频拷贝页面数量高达2.87亿,计入语种数量为10种,位居Knowyourmeme.com提供的互联网模因库中视频模因的榜首。该视频几乎激发了所有语种和国家中人们的模仿热情,催生了海量的衍生视频。这些衍生视频大多继承了原版视频中独树一帜的“骑马舞”动作、富有节奏感的音乐和“XX style”的标签,其核心要素具有高度的简单重复性。这种简单性指的是衍生视频从原始视频继承的、变化最小的属性数量;继承属性越少,说明衍生视频的制作越可以忽略原始视频中的各种细枝末节,也就越简单。“重复性”则是指原始视频镜头、音乐、台词的重复程度。①在笔者对全球最为流行的50个视频模因样本进行的一项实证研究中,《江南style》的音轨和歌词变化程度较低,而场景和角色变化程度的分值在所有样本中却是最高的。但是,这些衍生视频没有对原始视频进行完全复刻,而是融入了不同文化、不同群体自己的创造性表达。在这些衍生视频中,其场景和角色的变化程度最大,透露出参与文化的特征。

首先是多样化的、交织的认同。“XX style”的表述本身包含了对个人身份或集体身份的确认。原标签中的“江南”在大多数衍生视频中都被替换成了别的国家名、地区名或人名等,反映出本土制作者在国家、民族和地区等方面的本土认同,例如Greek style、Eastern Europe style、Jewish style等。除了标签之外,部分视频的台词也发生了变化,不仅使用了地方语言,台词内容也进行了相关的本地化改编,以配合主题,在场景中更是突出了该主题下的特色标志。例如希腊帕特雷的“Xeiropedes style”展示了很多当地人常去的地点,还在视频简介中一一标注,并强调视频“来自帕特雷”。这种本土化倾向实际上也包含了对全球化的充分意识。人们对模因的回应、对其特征的遵循,其实既表达了本土化、群体化的认同,也显示了被纳入世界共同体的意愿,反映了一种罗伯逊所说的“世界整体意识的强化”。[35]在全球和本土认同交织的同时,《江南style》模因的衍生视频也包含了大众文化和亚文化认同的交织。以游戏玩家、LGBT等为主要身份认同的诸多衍生视频,如minecraft style、Gay style等,是亚文化群体认同的展示,也表现了对更大社群的归属感。一方面,模因衍生体是独特的,反映了制作者的创造性;另一方面,添加自己的衍生版本也是对同样参与其中的其他群体的认同。

其次是本土政治问题的表达,既包括对政治人物直接的讽刺,也含有对地区问题的影射。例如在美国总统竞选期间,一个名为“米特•罗姆尼style”的模仿视频被传到YouTube上,片中改编的台词对这位共和党候选人极尽恶搞。除了讽刺其私生活奢侈、腐败、只认钱外,还表示其当选会削减公众福利保障的预算。另一个案例是名为“Gaza style”的衍生视频,制作者是巴勒斯坦加沙地区的民众,除了在街头巷尾跳骑马舞,他们还特地展示了贴着“供应不足”告示的加油站、提款机和被炸为废墟的足球场,并幽默地表达了自己的懊恼。这使得人们对巴以冲突给民众生活带来的影响有很直观的认识,在视频下的评论中,许多用户留言表示支持和鼓励(如“来自波兰的问候”“来自墨西哥的问候”等)。

最后,视频模因的诞生本身也是多文化交融的产物,对模因如何诞生的回答也是对参与如何发生的理解。[36]在2013年,《江南style》歌曲被两位韩裔澳大利亚女孩重新编曲,由rap曲风改成吉他清唱,获得了3800万浏览量;一位美国的用户注意到该视频后,在她们的视频基础上加上了自己演奏电吉他的画面和音轨;三人“合”奏的视频随后被一位日本用户发现,于是该用户在三人视频的基础上又叠加了自己演奏钢琴的画面和音轨。最后加入的是一位墨西哥用户,他配上自己演奏架子鼓的画面和音轨,然后将视频命名为“YouTube乐队”。这个案例生动展示了来自不同文化背景的人共同参与了数字文化下模因文本的建构过程。

总之,互联网模因对于理解参与式数字文化而言,是一个重要的概念,也为考察文化全球化提供了可用的视角。互联网模因在跨越国界的传递中,保留了其最为核心的基本要素,同时也因为来自不同文化背景的网络用户的参与和分享而注入了新的文化内涵。模因由于其本身的属性特征,加之环境因素影响,使其在跨文化适应性方面具有高低不等的差异,这种适应性反映了模因迎合文化环境而实现复制的能力。从整体上来看,跨文化适应较高的模因具有的共同特征包括拥抱流行文化、音乐作为核心元素、以简单要素为核心的更开放的参与结构以及幽默等。幽默往往来自于认知上不一致的元素的碰撞,如《江南style》里现代上流社会的图景和古怪的舞姿碰撞在一起,这种滑稽幽默的碰撞抽离了具体的文化内涵而在全球范围内获得了高度的可辨识性和共通性。网络用户基于《江南style》中最为抢眼的舞姿和音乐要素,以此为模因的主要继承属性,结合本地文化,发展出了多国语言的改编版本,也更有利于它们其融入异域文化。就模因的特质来看,简单性与总体适应性有一定关联,意味着简单性程度越高(继承属性的数量越少),总体适应性就越高。需要注意的一点是,属于“韩流”一脉的《江南style》与其他源自欧美流行乐坛的跨文化适应性高的互联网模因如Let it go和Call me maybe等,都是强势文化工业的产物,它们的流行本身即是主流的流行。乍看之下互联网模因是流行文化的琐碎产物,但通过更深层的审视,它们实际上在21世纪以来一些典型事件中扮演了重要角色。互联网模因描绘了数字时代网民文化参与、公共参与的轨迹,这种参与不是被谁授权的,而是网民的一种自发性的选择行为,是一种基于共享和认同的全球性连接,在认识“他们”的基础上经过选择、模仿、移植和复制而创造了“我们”。

[1][26] Francis Heylighen & Klaas Chielens,“Cultural Evolution and Memetics”,R.A. Meyers, eds., Encyclopedia of Complexity and System Science, New York: Springer, 2009, pp.3205-3220.

[2] Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme,United States: Hay House, 2009, pp.37-38.

[3] Aaron Lynch, Thought Contagion: How Belief Spreads through Society,New York, NY: Basic Books, 1996, p.2.

[4][5] [英]理查德•道金斯:《自私的基因》,卢允中等译,北京:中信出版社,2012年,第217、221页。

[6][9][22][30][英]苏珊•布莱克摩尔:《谜米机器》,高申春、吴友军、许波译,吉林:吉林人民出版社,2001年,第94、106、58、28页。

[7][31] Joseph Henrich, Robert Boyd & Peter J. Richerson,“Five Misunderstandings about Cultural Evolution”,Human Nature, vol.19, no.2, 2008.

[8] Kate Distin, The Selfish Meme: A Critical Reassessment, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p.20, p.34, p.38,p.128.

[10] Michele Knobel & Colin Lankshear., “Online Memes, Affities and Cultural Production”Michele Knobel& Colin Lankshear, eds., A New Literacies Sampler, New York: Peter Lang, 2007, pp.199-227.

[11][15][17] [21][24] Limor Shifman, Memes in Digital Culture,Cambridge: MIT Press, 2014, p.15, p.4, p.41, pp.94-97,p.22.

[12] [美]亨利•詹金斯:《融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带》,杜永明译,北京:商务印书馆,2012年,第28-58页。

[13] Henry Jenkins, Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century,Cambridge: The MIT Press, 2009, pp.5-6.

[14][19] Bradley E. Wiggins & G. BretBowers,“Memes as Genre: A Structurational Analysis of the Memescape”,New Media & Society, vol.17, no.11, 2014.

[16] Limor Shifman,“Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Trouble Maker,”Journal of Computer-Mediated Communication, vol.18, no.3, 2013.

[18] Elad Segev, Asaf Nissenbaum, Nathan Stolero, LimorShifman,“Families and Networks of Internet Memes: The Relationship between Cohesiveness, Uniqueness, and Quiddity Concreteness,”Journal of Computer-Mediated Communication,vol.20, no.4, 2015.

[20] Limor Shifman,“An Anatomy of a YouTube Meme,”New Media & Society, vol.14, no.2, 2011.

[23][32] Kate Distin, The Selfish Meme: A Critical Reassessment,Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pp.58-67.

[25][33] Francis Heylighen,“What Makes a Meme Successful? Selection Criteria for Cultural Evolution”,Association Internat. de Cybernétique, eds., Proceedings of 15th Int. Congress on Cybernetics, Namur, Belgique, August 24-18, 1999, pp.418-423.

[27][34] Brian H. Spitzberg,“Toward a Model of Meme Diffusion (M3D)”,Communication Theory, vol.24, no.3, 2014.

[28] JiazuGu,“Theorizing about Intercultural Communication: Dynamic Semiotic and Memetic Approaches to Intercultural Communication (A Commentary)”,China Media Research, vol.4, no.2, 2008.

[29] 王希:《跨文化交际语境下外来词谜米学研究路径》,南京师范大学硕士论文,2008年,第xx-xxi页。

[35] Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage Publications, 1992, p.54.

[36] Ryan M. Milner, The World Made Meme: Discourse and Identity in Participatory Media,United States: University of Kansas, 2012, p.25.

责任编辑:王 冰

G206

A

1000-7326(2016)09-0045-09

*本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“互联网信息生态环境下我国国际传播影响力研究”(14JJD860001)的阶段性成果。

周翔,武汉大学新闻与传播学院教授、博士生导师;程晓璇,武汉大学新闻与传播学院硕士(湖北武汉,410072)。