活在甲骨上的王朝

2016-10-11

流觞

1899年,甲骨出,天下惊。中国的历史向前推进了600多年,活在甲骨上的殷商王朝峥嵘毕现。

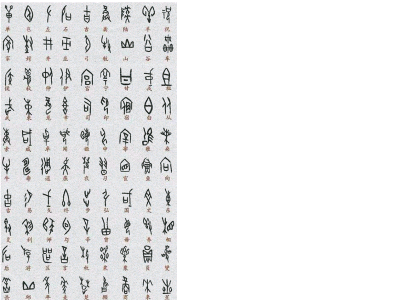

是年秋,时任清廷国子监祭酒王懿荣身体不适,派人到菜市口中药店买回一剂中药,他无意中看到其中一味叫龙骨的药物上刻着些奇怪的符号,不由好奇心大起。被隐藏在浩瀚时间深处的甲骨文和它背后负载的新鲜而漫长的历史,终于要被揭开面纱了。须知王懿荣本人便是金石学家,对古代金石文字素有研究。在他的目光审视下,这些甲骨上的刻痕变得生动有意义起来。他直觉到这非寻常刻痕,很像一种文字。通过多方搜购,他累计收集了1500多片甲骨,研究后辨识出“雨”、“日”、“月”、“山”、“水”等字,后又找出商代几位国王的名字。他确信这是刻在龟骨和兽骨上的古代文字。甲骨一出,在社会各界引起了轰动,文人学士和古董商人竞相搜求。

目前殷墟发现有大约15万片甲骨。

尽管后人对王懿荣从中药中发现带字龙骨之说提出种种质疑,但王懿荣为甲骨文发现第一人是公认无疑的。王懿荣重金收购的这批甲骨于1900年转归刘鹗所有,他的亲家罗振玉经过多方寻求,最终得知这些甲骨来自河南安阳小屯村,于是多次派人去那里收购甲骨,并对其上文字作了一些考释,证实了这些甲骨的出土地小屯就是《史记》中所说的“洹水南,殷墟上”的殷墟所在地。其后,王国维对这些甲骨文上的资料进行了考据,进一步证实这里就是盘庚迁都的都城。虽然司马迁在其《史记》中有一篇《殷本纪》,详细记载了商王朝的世系和历史,但过去史学界许多人对这些记载将信将疑,因为没有当时的文字记载和留存的实物资料可作印证,直至甲骨文横空出世,才驱散了疑虑。甲骨文在中外诸多学者的研究中渐渐丰富起来,最终确认了一个距今3000多年、长达600多年的殷商王朝的存在。

甲骨文不仅仅是一个文明的符号、文化的标志,它印证了包括《史记》在内的一系列文献的真实,把有记载的中华文明史向前推进了近5个世纪。

在学者个人搜购行为之外,1928年至1937年,中央研究院历史语言研究所考古组有计划地进行了殷墟发掘,先后发掘15次,共得甲骨约25000片。以后殷墟仍不断有甲骨出土,1973年,中国社会科学院考古研究所在河南安阳小屯南地发掘甲骨4000余片。除殷墟外,1953年、1954年在郑州商代中期遗址中还捡到有字甲骨两片;自1954年始,又先后在山西洪洞、北京昌平、陕西丰镐、周原遗址、岐山凤雏出土了西周时期有字甲骨约300片。

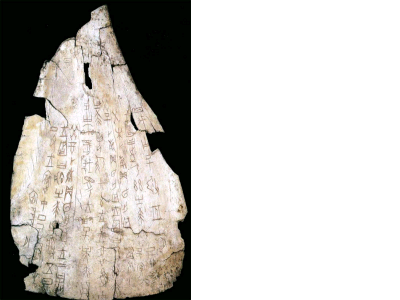

商王朝的王室贵族们上自国家大事,下至私人生活,事无巨细,无不问卜,而占卜所用的材料主要是乌龟的腹甲、背甲和牛的肩胛骨。

目前殷墟发现有大约15万片甲骨、4500多个单字。从已识别的约1500个单字来看,甲骨文已具备了现代汉字结构的基本形式,其书体虽然又经历了金文、篆书、隶书、楷书等书体的演变,但是以形、音、义为特征的文字和基本语法保留了下来,成为今天世界上1/5的人口仍在使用的方块字,对中国人的思维方式、审美观产生了重要的影响。在学者郭沫若眼里,这些甲骨文字呈现出中国汉字艺术特有的美感,他在《殷契粹编》的序言中说:“卜辞契于龟骨,其契之精而字之美,每令吾辈数千载后人神往。文字作风且因人因世而异,大抵武丁之世,字多雄浑,帝乙之世,文咸秀丽。而行之疏密,字之结构,回环照应,井井有条……足知现存契文,实一代法书,而书之契之者,乃殷世之钟王颜柳也。”此溢美之词不可谓不热烈。甲骨文虽是契刻于甲骨之上,却笔意充盈,百体杂陈,或骨格开张,有放逸之趣;或细密绢秀,具簪花之格,字里行间,多有书法之美,饶富变化之态。一片甲骨上少则数字,多则上百字,其章法布置错落自然,浑然一体,变化无穷,一片天机,在大小、长短、方圆、疏密之间,既保持了平衡对称的结构,又充满丰富多变的趣味,体现了商代卜人高度的艺术技巧和艺术匠心。

那么,这些特色显著、美感特殊的符号是用来做什么的呢?经过诸多专家考证,这些甲骨为商代占卜用的工具。《礼记·表记》载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”商王朝的王室贵族们上自国家大事,下至私人生活,如祭祀、气候、收成、征伐、田猎、病患、生育、出行等,事无巨细,无不问卜,以知吉凶,而后行止。

占卜是国家政治生活中的一件大事,朝廷为此还设置了专门的机构和掌管占卜、记录的贞人。占卜所用的材料主要是乌龟的腹甲、背甲和牛的肩胛骨。通常先在准备用来占卜的锯削整齐的甲骨背面钻出圆形的深窝和浅槽,甲骨学家称之为“钻凿”。占卜时,先把要问的事情向鬼神祷告述说清楚,接着用燃烧的木枝对着甲骨上的深窝或槽侧进行烧灼,烧灼到一定程度,甲骨的正面便显示出裂痕来,这种裂痕叫作“兆”。甲骨文里占卜的“卜”字就像兆的样子。占卜者根据裂纹的长短、粗细、曲直、隐显,来判断事情的吉凶和成败。占卜结束,便用刀具将占卜的内容和结果刻在卜兆的近处,这就是卜辞,因此甲骨文又称卜辞。这些刻辞有完整的内容和形式,一般包括叙辞(贞卜日期和贞人名)、命辞(所问之事)、占辞(商王亲自视兆占问吉凶)、验辞(刻记占卜结果)等项。刻辞的排列也很有规律,或由上而下,或由下而上;或从右至左,或从左至右,但一般是先横后竖。作为档案材料,刻有卜辞的甲骨被妥善收藏在窖穴中,遂得以流传后世。

甲骨文虽是契刻于甲骨之上,却笔意充盈,百体杂陈,字里行间,多有书法之美。

甲骨上的卜辞作为研究商代历史的第一手材料,反映了从公元前1300年到公元前1000年间社会生活的各个方面,从中我们得悉这个朝代相当丰富的信息。商代的奴隶和平民由众、刍、羌、仆、奚、妾等不同身份的人组成;奴隶主和贵族有先公、先王,他们的配偶如高妣某、妣某、母某,孩子如子某、多子等;各级官吏则有臣、尹、史、犬、亚、马、射、侯、伯等;军队有师、旅等;刑罚有刖、劓、伐等,并设置了监狱。甲骨文中也记载了商代人殉、人祭的状况,对于了解商代社会性质有很大的帮助。商王朝经常对外发动战争,被征服的邻国对商王朝称臣纳贡,甲骨文中常见氏(致)来、入马、牛、羊、象、龟等记载。在农业方面,有裒田、作大田的记载,还有各种农作物如黍、稷、麦、耒、稻等的名称。商王关心农业收成的丰歉及风雨、降水对农业收成的影响,常见立黍、省黍、求年、告秋之卜。在畜牧业方面,马、牛、羊、鸡、犬、豕等都有记载,且畜养量较大并有专门的牢厩,祭祀时常用掉大批牛羊。渔猎在商代社会生活中也起了一定的作用,甲骨文记载的猎物有鹿、麋、象、虎、狐、鱼类和各种鸟类,狩猎方法有田、狩、逐、阱、射等。甲骨文里还有关于贝、朋、珏和舟、车以至传递制度等商业、交通方面的材料。

甲骨上的卜辞作为研究商代历史的第一手材料,反映了从公元前1300年到公元前1000年社会生活的各个方面。

商代的思想文化在甲骨文中也有丰富呈现。在天文历法方面,有日食、月食和鸟星、新星、大星等记载,也有“十三月”等闰月材料和干支记日及每日不同时间阶段的“时称”等。在气象方面,有不少卜雨、卜风以及易日、云、雷、雹、雪、虹等记载。在医学方面,有头疾、牙疾、鼻疾、肘疾、足疾、踵疾等疾病的记载,也有关于生育的记载,表明当时已能准确推知预产期。

如果说钻木取火标志着人类告别了茹毛饮血的野蛮岁月,那么文字的出现就意味着人类走出了结绳记事的洪荒年代。甲骨文的发现,是照亮中华文明的一盏明灯。中国社会科学院考古研究所研究员徐广德说,甲骨文不仅仅是一个文明的符号、文化的标志,它印证了包括《史记》在内的一系列文献的真实性,把有记载的中华文明史向前推进了近5个世纪。