离子型稀土开采中的环境风险准备金制度研究

2016-10-11边俊杰

边俊杰

离子型稀土开采中的环境风险准备金制度研究

边俊杰

内容提要:稀土资源原地浸矿开采工艺产生的环境破坏与环境风险主要包括植被、生态破坏与水土流失滑坡、水环境污染以及引起的矿区职工与居民健康风险等。无论是从技术角度、管理角度,还是从政府监管、市场机制角度治理防范环境风险,都需要资金作为财务保障。根据原地浸矿工艺流程与矿山生命周期,可将环境风险划分为可测可控风险与不可测不可控风险,企业与政府同时承担相应的责任。对于企业与政府,应分别在此基础上建立环境风险准备金制度,建立长期的财务保障机制,为环境问题治理与环境风险的防范提供足够的资金保障。

南方离子型稀土原地浸矿环境风险风险准备金

一、问题的提出

南方离子型稀土矿具有独特的特点,开采方法简单,技术要求不高,开采成本较低,但其独特的开采工艺对环境的破坏却不容忽视,环境成本较高,治理难度大。目前这一现象已经得到国家高度重视,也有部分学者对离子型稀土开采造成的环境问题做了专题研究。在这些专题研究中,大部分学者主要从环境治理技术和管理角度提出了防范环境风险的对策,如杜雯(2001,2002)针对赣南离子型稀土开发以及环境破坏现状,从技术角度和税制角度提出解决赣南稀土开发生态环境保护问题的相关措施,她认为在稀土开采中推广高新技术和原地浸矿工艺,强化清洁生产管理,引入绿色环保税制等措施对于解决环境风险问题是必不可少的。李天煜,熊治廷(2003)认为治理和防范环境风险一是要推广原地浸矿工艺,二是要加强管理。兰荣华(2004)则认为,治理环境风险应从政府监管与技术更新等角度着手,一方面加强对稀土开采中的污染行为监管,另一方面淘汰落后工艺树立环保意识。王国珍(2006)也提倡大力推广原地浸矿工艺,淘汰池浸、堆浸落后工艺,同时他还提出通过依靠科技创新,研发新工艺、新技术和新设备,解决“三废”污染,严格控制“三废”达标排放等解决环境风险问题的思路。李永绣、张玲、周新木(2010)等人则提倡资源和环境保护性开采的环境工程模式,通过推广该模式实现环境保护性开采。陈广林(2011)则认为,稀土开采可造成水土流失、植被破坏、景观破坏、地貌残缺等问题,从治理方法来看,从工程角度加强土地复垦与植被养护管理可实现矿山环境恢复治理的目标。罗才贵、罗仙平(2014)等人在总结了原地浸矿工艺造成的环境风险基础上,主张从污染控制、工程治理、生态修复等方面治理离子型稀土矿山环境问题。郭伟、付瑞英(2014)等人在阐述了稀土资源开发过程对土壤、水体、大气、自然景观、人体及动植物体健康可能产生的影响基础上,提出了物理修复法、化学修复法、生物修复法等环境治理技术。从上述文献的时间发生顺序可知,直到2014年,防范南方离子型稀土开采中的环境风险的手段中,仍然是以技术手段和管理手段为主。

也有部分学者从市场机制、政府监管等角度对此问题进行了研究,如刘亦晴、张建玲(2013)提出了稀土资源环境治理市场化机制改革的思路,主张地方政府偿还“环境负债”应从利用政策优先权争取稀土市政债试点发行,构建银行、企业、社会资本治理综合体等手段进行。廖列法、毛克贞(2013)从市场和政府失灵、外部性理论等视角,从稀土环境监管体制、监管体系、监测系统、投融资机制和生态补偿政策试点等几个方面提出了我国稀土产业环境监管策略。这些文献所倡导的治理思路是当前研究的一个新视角,但由于政策和市场机制的系统性原因,从政策的实施来看,缺乏配套的政策措施,效果有待检验。

本文认为,无论是从技术角度、管理角度,还是从政府监管、市场机制角度,治理环境风险存在一个假设前提,即企业之所以对环境风险进行防范与治理,其内在逻辑是企业负有该项责任;政府之所以强化监管,实施生态补偿政策,其内在逻辑是政府也负有环境治理的责任。从文献来看,这一假设前提并没有完全将环境治理责任划分出来,如原地浸矿产生的地下水环境污染、矿山关闭后产生的山体滑坡等治理责任在文献中并没有得到落实,言外之意,责任出现了真空。从经济学角度看,在南方离子型稀土开采过程中发生的环境风险是有区别的,不同性质的风险应有不同的责任主体来负责,这就需要将这些风险进行划分,哪些风险主要由企业负责防范,哪些风险主要由政府负责防范,因而上述假设前提需要进一步验证,只要责任明确,不同主体在防范风险过程中即可做到有的放矢。

在责任划分明确的基础上,又进一步引出这样一个问题:无论是企业还是政府,履行环境风险防范与治理责任,是需要资金作为保障的。对于企业而言其自身有没有足够的动力和激励因素、约束因素来推广新技术,强化管理,实施土地复垦工程等,这一点需要得到足够的重视。对于政府而言,如何处理与企业的关系,政府的环境风险治理资金从哪里来,也需要确认。

基于上述分析,本文在上述文献的基础上试图深入挖掘稀土资源开采中的环境风险的可测可控程度,在此基础上合理科学划分政府与企业的责任,并针对企业与政府的责任不同,从建立环境风险准备金为环境治理提供充足的资金保障这一独特视角,提出差异化的环境风险防范与治理的政策建议。

二、立论基础:环境风险责任划分

(一)离子型稀土开采中的环境风险

本文以南方离子型稀土原地浸矿工艺流程为例,根据稀土开采企业的生命周期,说明具体的环境风险。

离子型稀土原地浸矿开采工艺的基本原理是:在不破坏矿体地表植被,不剥离表土开挖矿石的情况下,布置注液井,将硫酸铵电解质注入注液井,与吸附在粘土等矿物表面的稀土阳离子发生交换解析作用,形成稀土母液流出矿体,进入积液沟内,流出液在山下收集后用碳酸氢铵沉淀,形成混合碳酸稀土,然后经过冶炼形成单一稀土氧化物。这一工艺产生的环境风险主要表现在:

1.水环境污染

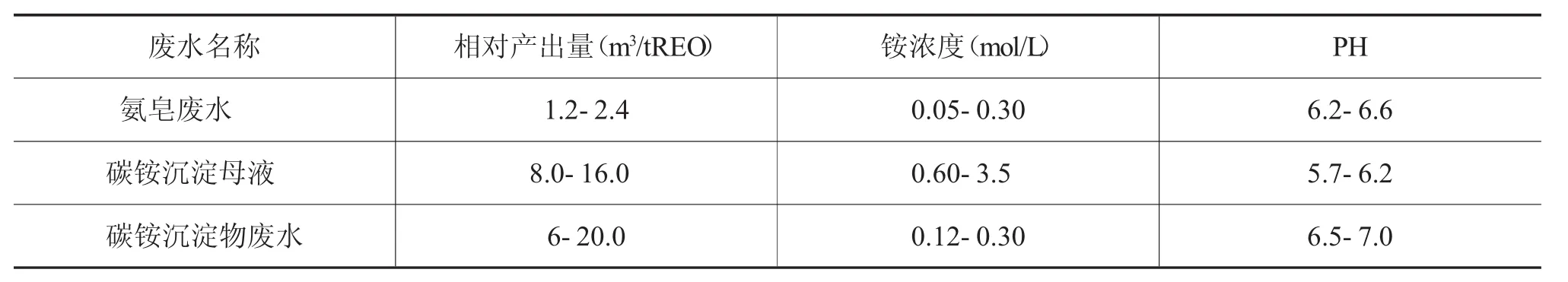

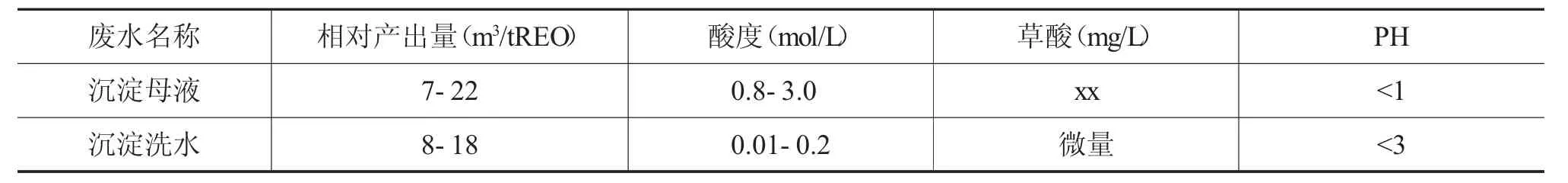

水环境污染主要表现在:首先原地浸矿采场在生产过程中母液无法全部收回,部分母液渗漏至地下水。另外,在冶炼过程中会产生浸矿废水、氨氮废水、沉淀废水,具体污染指标如表1、表2。

很显然,无论是母液渗漏还是废水,都会对水环境造成污染。这类污染主要体现为重金属、氨氮、硫酸根等污染。

表1 离子型稀土分离氨氮废水排放指标情况表

表2 离子型稀土分离草酸废水排放情况表

第一,重金属污染。离子型稀土矿渗出液除了含Al3+之外,还含有Fe2+、Cd2+、Pb2+、Zn2+、Mn2+、Cu2+等重金属离子。陈志澄(1994)等人曾经对南方离子型稀土矿区水环境做过深入分析,分析结果发现,在其矿区采集若干点水样中,Pb、Cd、Cu、Zn含量超标,其中Pb含量高达10mg·L-1,虽然水体有自净功能,但随着承载力下降和浓度积累,对地下水造成严重污染在所难免。

第二,氨氮和硫酸根污染。离子型稀土的特殊开采工艺产生的氨氮污染很有特点。硫酸铵与碳酸氢铵参与完成浸矿反应后会产生大量的NH4+、SO42+,这些离子不仅能通过母液渗漏至地下水,还可以通过雨水冲刷和地表径流的作用直接进入地表河流,这样无论是地下水还是地表水,水中的氨氮、硫酸根含量会大大增加。水中的氨氮含量增加对水环境破坏相当严重。地表水中的鱼类等水生物品种会逐渐减少,甚至中毒死亡。根据Sholkovitz(1995)、Bau(1999)、王国珍(2006)等人的调查研究,原地浸矿后矿体残留的浸矿剂氨氮含量严重超标,达到3500-4000mg·L-1,经地下水、地表水稀释以后,春季含量80-110mg·L-1,冬季含量90-160mg·L-1。如果人类长期饮用这些超标的水,水中的亚硝酸盐与人体蛋白质结合发生作用形成亚硝酸铵等致癌物质,对人体的健康造成极大危害。

2.植被、生态破坏与水土流失滑坡问题

使用堆浸工艺和池浸工艺开采离子型稀土导致的地表植被、土壤等大面积破坏是众所周知的,而且这种破坏不具有可恢复性,即山体被整体搬迁后无法恢复到原来的山体。对于原地浸矿工艺来看,该工艺开挖浅槽,建设注液井和集液沟,虽不如前两种工艺破坏植被和土壤环境的程度高,但是还需要破坏1/3的地表植被。根据工艺要求,灌注硫酸铵浓度为3%的溶液,浸泡时间为150-400d,浸矿剂渗漏会对植被毛细血管产生伤害,造成植被根系萎缩,生长停滞。同时,由于注液井建设布置不合理或者灌注硫酸铵溶液超量,随着时间的延长,当遇到强降雨天气时,发生山体滑坡的概率很大。另外,原地浸矿即便是技术合理,但随着时间的推移以及矿山生命周期延长,漫山遍野的注液井也容易造成崩塌和滑坡,而且这类滑坡和崩塌事故在实践及地点上都具有很强的不确定性,这就产生了治理目标不明确,治理效果很难实现的状态。

从矿区周边土壤生态来看,土壤对稀土有很强的吸附性,且在土壤环境中迁移能力很弱,因而稀土金属在土壤环境中有较强的累积性。温小军、张大超(2012)曾对赣南某稀土矿区菜园土、水稻土、沟渠土、河滩土等样本进行监测,结果发现表层土壤稀土金属含量均超过了全国土壤中的相应值,La、Y、Ce、Pr、Gd、Sm的超标率分别为100%、97.3%、97.3%、100%、100%、86.94%,说明赣南稀土某矿区的土壤表层稀土金属污染已相当严重,其中水稻土、河滩土显示高级别污染,其他为一般污染级别,另外他们的研究还发现,土壤污染度与稀土污染源的距离呈负相关性。

上述问题充分说明加大力度保护土壤环境,保持生态平衡,修复地表植被,防范水土流失和滑坡的必要性。

3.矿区职工健康风险问题

稀土是有毒性的,中国科学院生态环境研究中心高达治等人曾对此做过专门研究。从危害的人群来看,不仅包括矿山企业职工,还包括矿区居民,无论是哪种人群,受稀土毒性危害的渠道不外是废水、废气、废渣以及稀土产生的放射性污染、重金属污染、氨氮硫酸根污染,这些污染致使居民和职工健康面临巨大风险。

废水问题前文已作说明,在此不做赘述,仅谈废气和放射性污染等。稀土生产中排出的废气有三大特点:第一是产出量大。据统计,用硫酸法焙烧稀土精矿的日处理量为10t时,有害废气约为95000m3/h,年排出量高达6900万m3。第二是成分复杂。南方离子型稀土冶炼工艺产生的废气包括:锅炉燃烧产生的NOx、SO2气体;草酸稀土产生的CO2气体;萃取工序产生的HCI、VOCS等气体。第三是废气处理工艺复杂。废气成分的复杂性决定了处理工艺的复杂性。

废气也有一定的放射性。稀土矿开发利用向大气释入的气载放射性主要是矿区氡浓度及其子体污染和粉尘随气流弥散产生的污染。氡浓度及其子体污染最严重的是矿区坑道及周围环境。南方离子型稀土虽然放射性较低,但多数矿区处于深山丘陵地带,氡不易扩散,产生的衰变几乎可以达到空气中平衡状态,尤其是工人临时休息棚内氨浓度很高。目前世界上对于气载性放射性物质尚没有治理技术,仅仅是一般防护措施,如防护口罩等。

离子型稀土放射性污染也存在于废渣。利用盐酸分解稀土精矿会产生酸溶渣,其中铀含量0.031%,钍含量0.14%,总α比活度1.23×105Bq/KS,总β比活度9.26×104Bq/kg。从目前各矿山的防范措施来看,大多数矿山企业没有采取措施,如没有建设废渣库存放、没有坑埋等,大量的废渣露天堆放,经长时间的日晒雨淋,放射性元素很容易进入地下水和地表水,这对人体健康危害很大。

稀土矿区工人健康和矿区居民健康状况早在上世纪80年代就已经被关注。如宋谨僖、钱梅芳、王兆松(1988)对赣南某稀土矿工人健康状况调查结果发现,矿山作业环境中可吸入粉尘浓度含量较高可引起皮炎、鼻炎、咽炎及呼吸系统障碍,并建议加强对稀土作业工人职业危害的监测和防护措施。遗憾的是,这一建议至今未得到重视。赵福祥(2006)等人对某南方离子型矿区工作场所附近的稀土矿原料、土壤、废渣等样品的监测发现,南方离子型稀土精矿中的放射性水平高于碳酸稀土的放射性水平,废渣中含有低放射性物质,部分工作场所有明显的放射性污染。卢国珵(1995)选择了我国代表性矿区,对稀土矿区农民生活环境做了卫生学调查,结果发现耕地土壤中的稀土含量为680-1200mg/kg,明显高于非稀土矿区,而矿区天然植物富积稀土量为16.8-57.2ug/g,浅井水富积稀土量为2.6-21.0ug/g,粮食富积稀土量<(0.05-3.15ug/g),蔬菜富积稀土量为0.06-1.82ug/g,与对照区相比稍高。矿区农民平均每人每日摄入稀土量为498.3-1708.1ug/(d·人),其中江西南方离子型稀土矿区农民日均摄入量659.4ug/(d·人),高于对照区。很显然江西稀土矿区农民已受到严重的健康危害。

(二)环境风险在稀土矿山企业生命周期内的分布

1.稀土资源型企业活动生命周期

目前关于企业的生命周期理论的研究大体上有两种理论:全寿命周期成本理论与企业生命周期理论。全寿命周期成本理论是英国学者A·Gordon于1964年率先提出的。全寿命周期理论认为任何事物都是有寿命或者有生命周期的,都会经过“生→壮→老→死”的自然周期这一规律。根据全生命周期理论,全生命周期大体上都会经过4个发展阶段——“概念阶段(Concept)、设计阶段(Design)、实施阶段(Execute)和收尾阶段(Finish),简称‘CDEF'”。这四个阶段是相互关联却又相互制约的,通过相互之间的影响和作用形成了一个全生命周期的系统,对于企业而言,应遵循这条自然发展规律,坚持持续改善的理念,走可持续发展之路。企业生命周期的概念是1972年美国哈佛大学的葛瑞纳教授(Larry E.Greiner)在《组织成长的演变和变革》一文中首次提出的。其后,美国学者伊查克·爱迪思(Ichak Adizes)从企业文化角度对企业生命周期进行了系统研究。

矿山企业作为资源型企业,其生命周期大致也遵循上述企业周期规律,如稀土企业大致要经历勘探、矿区规划、基本建设、生产经营、成熟,直到资源枯竭而衰亡等过程,对应的时间跨度称之为生命周期。为简单起见,本文暂不考虑勘探阶段,将稀土资源企业生命周期划分为矿山设计、矿山基建、生产、矿山闭坑四个阶段。

2.环境风险在稀土矿山企业生命周期内的分布

以原地浸矿为例,将这四个阶段与稀土资源开采流程结合起来,上述环境风险在企业生命周期内的分布如下:

(1)矿山设计与基建阶段风险。这一阶段主要发生的基建项目是建设注液孔、收液巷道、收液池、集液池、贮渣池、沉淀池等工程。发生的风险主要是植被破坏、生态系统失衡以及不确定性风险。

(2)生产阶段的风险。这一阶段的风险主要是资源损失、植被枯死、地下水污染、采场滑坡、职工以及周边居民健康风险等。

(3)矿山关闭阶段风险。在此阶段,矿山企业一般都会对破坏植被进行恢复,对土地进行复垦,如果复垦等行为不达标,经过一段时间后如发生大面积植被枯死、土地无法利用以及山体滑坡的现象,在无法落实责任人的情况下,这些风险就会转移成公共风险。风险一旦发生,矿区周边的农业生产活动将承担治理成本,生产效率受到影响。

(三)环境风险分布下的环境治理责任划分

1.环境治理责任划分的理论依据

凯斯·R·孙斯坦(2001)提出了可控风险和不可控风险理论。所谓风险可控是指人可以通过自己的行为来避免风险发生的可能性。在孙斯坦看来,风险可控与否是相对的,不能简单地理解风险能够被控制就视为可控风险,不能被控制就视为不可控风险。区别这两类风险的标准在于:控制或避免风险的困难程度和成本高低。如果避免或控制风险的发生需要花费相当昂贵的成本,而且具体实施起来很困难,那么这类风险就是不可控风险。

根据孙斯坦关于风险的基本理论,结合稀土资源开发的环境风险,可将上述生命周期内发生的风险按照可测可控性标准划分如下:

(1)可测可控风险。这类风险包括植被破坏、开采中的采场山体滑坡、废水废气处理、职工健康等风险,覆盖了企业生命周期的各阶段。原地浸矿时开采布置注液井造成的植被破坏,由于植被自身生命承载力和开挖注液井规划合理,破坏的植被很容易自我修复,同时破坏的植被以及破坏后进行植被恢复与土地复垦时也容易操作,具有可测性,因而这类风险属于可测可控风险。受成本收益的影响,企业在开采过程中一般不愿意看到山体滑坡现象,因此企业在开采中比较重视加大控制注液速度、注液强度以及监测力度等行为,因而这类风险也是可控的。对于废水废气处理、职工健康等风险,如果用氯化镁代替硫酸铵作为浸取剂,可以减少氨氮废水污染,企业只要加强废水废气排放措施,关注职工健康与职业发展,这类风险对于企业而言也一般比较容易观测和控制。

(2)不可测不可控风险。这类风险包括资源损失、地下水污染、矿山关闭后的山体滑坡等,不仅覆盖了矿山企业生命周期,还将风险延伸到生命周期结束后的时期。采用原地浸矿生产工艺时,因矿床底板发育不良或人造底板的局限性等因素影响,造成的资源渗漏到地下后的渗漏损失一般难以观测和控制。原因在于:一方面,由于离子型稀土的赋存特点及目前探矿手段的局限性,离子型稀土矿山地质储量和工业储量等不明确,造成采用原地浸矿生产工艺其采选综合回收率达120%甚至更高,很难观测到未浸出而残留在矿体中的那部分暂时性损失程度;另一方面,由于矿床分布的不均匀性,在浸矿过程中会形成越来越明显的渗流通道,采用原地浸矿生产工艺容易产生管涌现象,以至于一部分区域溶浸不充分致使资源残留矿体,这部分暂时性资源损失尽管可以通过加密注液井的布置以减少损失,但是仍然难以明确残留矿体的资源量。矿山关闭后的采场滑坡成因较复杂,不确定性较强,一般很难观测和治理。经过矿体渗漏到地下水,形成的地下水污染需要经过长时间的累积才发生风险,此时矿山企业已经结束了其生命周期,风险一旦发生,无法确认责任人,因此这类风险也比较难以观测和控制。

2.环境风险责任的具体划分

根据企业可持续发展等基本原理以及矿山企业的特点,矿山企业对环境的影响比一般制造业等企业要大。矿山开采在确定性企业产权激励下,一方面给社会带来了巨大财富,提供了经济建设、社会发展和人民生活不可缺少的物质资源;一方面又占用破坏土地与生态环境,大量的废水和废气给生态环境带来不良影响。同时,由于这类风险的可测可控性,不确定风险较小,因而对于企业从事市场活动过程中发生的植被破坏、开采中的采场山体滑坡、废水废气处理、职工健康等风险,一般属于企业责任。

资源损失、地下水污染、矿山关闭后的山体滑坡等风险,虽然不可测不可控,但是最终的发生是由矿山企业开采行为引起的,属于外部性范畴,根据外部性内部化的经济学原理,企业理应承担部分责任。

对于政府而言,政府也是矿山企业开采收益的分配者,另外资源损失、地下水污染、矿山关闭后的山体滑坡等风险发生后,外部性较广、矿山关闭后的产权责任不容易界定,这样一般形成了公共风险,根据公共经济学基本原理,这类风险也需要政府出面解决,因而政府既是这类风险的重要承担者,也是企业行为的监管者。

三、环境风险责任划分基础上的准备金制度框架

治理环境问题不仅可以从技术角度和管理角度入手,也可以从政府管制与税收角度入手,本文认为,治理环境的出发点是环境治理与风险防范相结合,从企业和政府角度建立长期的财务保障机制,其总体思路是:立足矿山企业整个生命周期,根据稀土资源开采产生的风险的可测可控程度划分政府与企业责任,并在相应的责任基础上分别建立企业和政府的环境风险准备金制度,强化双方环境责任,为环境问题治理与环境风险的防范提供足够的资金保障。

(一)企业的环境风险准备金制度

稀土开采企业的环境风险准备金指的是企业为了保证矿山环境生态恢复、矿区居民健康和谐,应对因矿产资源开采行为引发的各类风险,实现可持续发展而预先在产品销售收入中提取并存放在政府指定的资金管理账户的资金。主要目的是:防止稀土企业将环境等风险转化为公共风险,建立企业和政府共担环境风险的良性关系;通过风险准备金与稀土税费政策相配合,实现政府宏观调控;保证稀土企业充足的现金流,保证企业的可持续发展,促进资源合理开采和利用;促使企业建立可持续发展的财务保障机制,政府通过监管、评估发挥更大的调节作用。运行原理如图1所示。

环境风险准备金制度运行原理的基本构想是:建立一个更适合资源开发企业面临可测可控风险的偿付能力系统,以激励或者保障资源型企业在保持足够的资金基础上,提高自身对资源开采带来的环境等风险的处理能力,通过外部成本内部化的方式使市场合理地定价稀土资源产品,进而因市场产品定价的变化改变企业的行为,以保护环境和矿区职工健康,实现促使企业履行环境责任目标。

图1 企业的环境风险准备金制度运行原理

图1中,支柱一主要旨在根据矿山企业风险评估后确定预期现金流现值和风险边际,以满足风险管理所需的资金要求,包括两个层次的资金要求:第一,风险发生后所需的资金要求,它可以使矿山企业在面临可测可控风险时,有足够的资金来解决具体的治理问题,如矿山环境恢复治理、矿区职工健康等;第二,最低的资金要求。如果风险不会发生,矿山企业积累的准备金需要不低于规定的基本风险管理概念下的准备金,否则政府监管部门的监管行为将会被触发。支柱二的监管行为除了包括政府部门提供资源型企业风险性质、风险大小以及资金(准备金水平)的评估以外,还包括政府监管部门对资源型企业的行为所暴露出的风险及其控制的监管行为。政府部门可以采取适当的超额准备金制度以提高风险承担能力的资金要求,以防止不能涵盖所有可测可控风险或者不能采取行为减少风险发生时资金不足产生的引致风险。支柱二总体而言是为政府监管和矿山企业的内部提供总体原则,旨在促使企业树立风险危机意识,明确企业、政府等部门之间的责任与义务等。支柱三要求矿山企业为政府以及其他利益相关者提供一份能反映企业可以控制风险以及风险控制程度、控制现状的情况说明。同时政府监管部门也需要定期发布对企业风险监管的报告等。

(二)稀土资源地(政府)的环境风险准备金制度

稀土资源地的环境风险准备金指的是资源地政府为了保证矿山环境生态恢复、矿区居民健康和谐,应对因矿产资源开采行为引发的各类不可测公共风险,实现可持续发展而在政府年度预算中安排的专项治理资金。

稀土资源地的环境风险准备金制度的运行原理是:通过划分政府、企业、社会在环境治理的责任并分别承担各自环境成本,使环境治理形成合力;在企业税费负担总量控制的前提下,通过资源地环境风险准备金整合稀土矿业税费资金,使之实现环境治理的目的;通过政府预算程序和公共选择程序规范资源地环境风险准备金的运用,实现环境治理的可持续性。

四、实施环境风险准备金制度的政策建议

(一)明确两类准备金制度的资金来源与开支范围

计提的稀土企业环境风险准备金来源于矿山环境治理保证金,从属性来讲属于稀土企业,准备金的使用宜采取“边开采,边治理,边使用,边寻求可持续发展”的基本思路。具体设计思路如下:由政府推动,围绕稀土矿山企业整个生命周期的各个阶段,从矿山设计、矿山基建与生产、矿山闭坑等环节,严格规范准备金的使用,加强资金的使用监管,切实实现注重矿山整个生命周期的环境风险准备金的使用目的。准备金的使用在一定程度上构成对矿山企业的行为约束,用准备金这一经济杠杆刺激矿山企业履行环境责任。相反,如果矿山企业不能履行责任或不符合监管标准,准备金将被罚没,该笔准备金将用于由政府组织商谈履行责任所需要的成本。准备金的使用范围包括:矿山生态环境以及水资源保护发生的费用;“三废”等污染治理费用;矿产资源开采引发的山体滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害的预防治理费用;矿山绿化与植被恢复费用;矿山废弃地植被恢复等修复费用;矿山关闭时所需的土地整治,重金属污染方面的综合治理费用;因矿产资源开采行为影响生态环境居民搬迁发生的补偿费用等。

与企业的环境风险准备金不同,资源地(政府)的环境风险准备金属于政府专项资金,资金来源主要包括:稀土资源环境税费的转化、政府转移支付、其他环境税费资金来源。为了明确责任,需要合理的资金来源比例,即中央政府转移支付、地方政府本级预算安排、稀土开采企业环境税费收入占资源地的环境风险准备金比例。稀土资源地的环境风险准备金主要用于跨区域生态环境治理,包括治理稀土开采所造成的水系破坏、大气污染、植被破坏、水土流失、生态退化及土地破坏和沉陷引起的地质灾害等;也包括企业生命周期范围以外无法确认的历史遗留环境问题与水污染问题等。

(二)整合现行矿业税费与环境风险准备金

从矿业税费金征收体系来看,合理的税费金结构是至关重要的。合理的税费金结构需要体现外部成本充分内部化的同时,也要考虑矿业企业的税费负担与避免重复征税问题。从稀土资源开发的实践来看,针对稀土资源开发过程征收的环境资源税费金有多种,如水土保持设施补偿费及水土流失防治费、排污费、森林植被恢复费、价格调节基金、防洪保安资金、矿山环境修复治理保证金等。从上述税费金征收目的来看,这些税费金存在一定的冲突,过度强化企业责任,造成权责不清,各部门之间难以统一发挥职责和资金的合力,延误生态环境恢复治理最佳时机。

从具体的整合路径来看,可考虑以下两点:第一,对于新建矿山和已建单位关闭的矿山,取消水土保持设施补偿费及水土流失防治费、排污费、森林植被恢复费等政府性收费,将这部分收费合并成为企业可持续发展准备金部分,强化矿山企业PPP(即污染者负担)原则。第二,为了鼓励矿业企业按时缴纳准备金,履行可持续发展义务,可以考虑给予矿业企业税收优惠等政策,从而将准备金制度的负面作用降至最低程度。如减免履行可持续发展义务企业的增值税,或者降低履行可持续发展计划较好的矿山企业的增值税税率。此外,对从事接续替代产业的矿山企业给予一定的优惠政策,诸如优先提供低息贷款,延长贷款偿还期的信贷政策,加速固定资产折旧等。

(三)加强环境风险准备金制度立法

在立法中应明确:稀土资源型企业开采造成的环境破坏与污染、矿山企业职工健康损失等行为是侵犯不特定多数人的公众的环境权,根据《侵权责任法》中所规定的环境污染的侵权行为解释,该行为其实侵犯的是特定、具体的个人的人身权或财产权。

在立法条文中,国土资源行政管理部门、发展改革部门、环保部门、劳动保障部门作为代表国家来监督管理矿山企业可持续发展工作以保证公众的环境权和发展权的一个行政主体,应明确与采矿权人之间的管理与被管理的行政法律关系,要求采矿权人依法来缴存准备金具有行政公法性;同时立法条文也要明确体现公众环境利益的公益性质,更多强调准备金是采矿权人以及受益政府对公共利益损失的一种补偿。

(四)强化环境风险评估理念

为了确保实现环境风险准备金制度有效运行,促使企业与政府建立完善的可持续发展的风险财务保障机制,加强对稀土资源型企业开采行为监管与评估至关重要。而实现这一机制的重要依据是评估稀土开采造成的环境风险、社会风险,最终将这一风险评估结果作为征缴准备金的重要依据。本质上看,无论是生态风险的评估,还是健康风险的评估,都是通过评估行为科学界定稀土资源开采企业面临的具体风险,防范进一步向公共风险转化的可能性,减少政府治理公共风险的难度。为加强稀土资源型企业可持续发展风险评价,建议借鉴国际通行的环境风险评价(Environmental Risk Assessment,ERA)技术。结合稀土资源型企业的实际情况,本文认为,开采稀土资源行为的风险评价具体包括:危险源环境风险评价、污染物的健康和生态风险评价、引发矿山地质灾害风险评价等。

(五)加大矿山资源环境产权制度改革

环境风险准备金制度是一个新生事物,制度的建立和实施必将引起其他相关制度调整,如矿山资源产权制度。产权制度改革重点界定环境质量的初始产权,在此基础上利用合理的中央与地方利益分享机制,确定中央与地方的税收分享比例,同时赋予这一产权对应的责任。另外矿山资源产权制度还包括资源依附的土地产权制度,在这一方面应赋予稀土矿区农民市场化配置土地资源的权利,确保集体土地所有者对集体土地享有处分权,保障矿区居民与矿区矿业权人谈判的权利,以市场化方式确定矿区矿业用地流转的交易价格、转让期限等,也要赋予农户拥有与政府的土地市场化价值补偿谈判权,通过农户与政府之间的协商谈判,实现对土地使用者的市场化价值补偿,保障集体和农户的收益权;实施土地股权制度改革,探索土地股权转让制度,允许土地的所有者与使用者分离,通过土地的使用权或者所有权入股的方式,促使矿区农民获得土地市场价值溢价的部分收益,最终实现矿区居民的土地所有者与使用者的收益。

[1]杜雯.离子型稀土原地浸矿工艺对环境影响的研究[J].江西有色金属,2001(3):41-44.

[2]杜雯.对赣南离子型稀土开发环境保护问题的几点思考[J].江西有色金属,2002(12):3-5.

[3]李天煜,熊治廷.南方离子型稀土矿开发中的资源环境问题与对策[J].国土与自然资源研究,2003(3):42-44.

[4]兰荣华.赣南离子型稀土矿环境问题及防治对策[J].求实,2004(5):174-175.

[5]王国珍.我国稀土采选冶炼环境污染及对减少污染的建议[J].四川稀土,2006(3):2-8.

[6]李永绣,张玲,周新木.南方离子型稀土的资源和环境保护性开采模式[J].稀土,2010(2):80-85.

[7]陈广林.平远县稀土矿区的环境问题及恢复策略[J].科技情报开发与经济,2011(16):161-163.

[8]罗才贵,罗仙平等.离子型稀土矿山环境问题及其治理方法[J].金属矿山,2014(6):91-96.

[9]郭伟,付瑞英等.稀土开发导致的环境问题及土壤稀土污染治理措施初探[J].安全与环境学报,2014(5):245-261.

[10]刘亦晴,张建玲.赣南稀土资源开发偿还“环境负债”的市场治理机制研究[J].稀土,2013(10):100-103.

[11]廖列法,毛克贞.我国稀土产业环境监管策略研究:国外环境监管政策的启示[J].有色金属科学与工程,2013(2):89-94.

[12]陈志澄等.稀土矿山水系中Pb、Cd、Cu、Zn的化学形态及迁移研究[J],中国环境科学,1994(3):220-225.

[13]Sholkovitz ER.1995.The aquatic geochemistry of rare earth elements in rivers and estuaries.Aquatic Geochemistry,1-43.

[14]Bau M.1999.Scarenging of dissowed yttrium and rare earths by precipitating iron oxyhydroxide:Experimental evidence for ce oxidation,Y-Ho fractionation,and lanthanide tetrad effects.Geochimica.et cosmochimica Acta,67-77.

[15]温小军,张大超.资源开发对稀土矿区耕作层土壤环境及有效态稀土的影响[J].中国矿业,2012(2):44-47.

[16]高达治,王进甲,蔡金炉,张克明.稀土的毒性与生态环境问题[J].环境科学丛刊,1988(2):10-20.

[17]宋谨僖,钱梅芳,王兆松.对赣南某稀土矿工人健康状况及劳动卫生学调查报告[J].赣南医学院学报,1988(1).

[18]赵福祥,张伯明等.江苏省稀土矿开发利用中的环境放射性污染初步调查[J].辐射防护通讯,2006(3).

[19]卢国珵等.我国不同类型稀土矿区环境卫生学调查——矿区农民自然生活环境和头发中稀土水平[J].环境科学,1995(4):78-80.

Research on the Reserve Fund Policy on Environmental Risks during the lonic Rare Earth Mining

Bian Junjie

The environment destruction and the environmental risk of in-situ leaching mining technology to produce rare earth resources mainly include vegetation,ecological destruction and soil erosion,water pollution,landslide caused by mine workers and residents health risk.Whether from the perspective of technology and management point of view,or from the perspective of government regulation and market mechanism of corporate governance environment risk,need capital guarantee.According to the in-situ leaching process and mine life cycle,can be divided into environmental risk of measurable controllable risk and can not be measured not controllable risk,the enterprise and the government also bear the corresponding responsibility.For enterprises and government respectively,should be established on the basis of environmental risk reserve system,establish a long-term financial security mechanism,prevention for environmental governance and environmental risks to provide adequate financial security.

The South of Ion Type Rare Earth;In-situ Leaching;Environmental Risk;Risk Reserve

F205

A

2096-1391(2016)07-0107-11

2013年国家社科基金青年项目《我国稀土资源地环境风险准备金制度研究》,项目编号:13CJY126。

边俊杰,中国财政科学研究院博士后,赣南师范大学副教授,硕士生导师,主要从事资源环境税费金制度研究。

(责任编辑:董丽娟)