秦汉以来的鬼神信仰与仙话研究

2016-10-11黄剑华

黄剑华

(四川省文物考古研究院,四川成都,610041)

秦汉以来的鬼神信仰与仙话研究

黄剑华

(四川省文物考古研究院,四川成都,610041)

远古时代先民们就有了神灵崇拜,伴随着社会的前进,中国的鬼神文化也经历了一个发展过程,这个过程包括了对众多神灵的想象和创造,也包括了对众神威力与作用的虚构和解释。秦汉以来仙话流行,鬼神文化也随之进入了一个更为绚丽多彩的发展阶段。特别是两汉时期鬼神信仰的兴盛,不仅有汉王朝确立的主流神话体系,还表现为各地鬼神崇拜的多元化,这对两汉时期的信仰意识和社会风尚都产生了深远影响,从出土的汉代画像来看,常见有正统神话与地方神话杂糅在一起的现象。而仙话虚构的是一个神人之间的魔幻世界,幻想凡人可以通过修炼而得道成仙,或幻想死后仍可以通过升仙的方式而进入仙间得以永生,因而升仙也就成了人们向往的目标。秦汉时期仙话的盛行,不仅与统治者的喜好与倡导有关,也与方士们的推波助澜大有关系。仙话在汉代丧葬中也成了不可缺少的重要内容,各地的墓主无不通过仙话来寄托死后升仙的崇尚与想象,其表现形式堪称丰富多样。需要特别关注的是,西南丝路是早期佛像传播的重要途径,在四川乐山、绵阳、重庆丰都等地都发现了早期佛像。佛教在巴蜀地区的传播,和道教相融合,并与传统文化相互交融吸纳,形成了儒释道混合的现象。从而在由来已久的鬼神信仰与仙话崇尚中,又杂糅了佛教的内容。丰都鬼城的出现,便正是鬼神信仰与仙话的流传以及道教与佛教关于阴间阎罗地狱轮回说法交融传播的结果,并由此而成为一处著名的巴蜀人文景观。

秦汉时期;鬼神信仰;仙话由来;南传佛教;丧葬习俗;美术考古

一、鬼神信仰的由来

鬼神是人们对世俗生活世界之外的一种臆测,这种意识远古时代就已有之。在先民们的观念中,鬼神既是自然界和人类社会异己力量的代表,又是人们崇拜的对象。面对各种难以预测和驾驭的自然现象,为了满足一定的社会需要和心理需求,人们因之而创造了众多的鬼神来司理和佑护社会生活的各个方面。特别是面对自然灾害和生老病死,以及一些异常事件和某些重要时刻,人们只有乞求鬼神的宽宥和救助,并因此而形成了丰富多样的鬼神信仰和民间崇尚习俗,这在古代社会已成为一种最为常见的现象。早在远古时代先民们就有了神灵崇拜,正如鲁迅先生所说,“昔者初民,见天地万物,变异不常,其诸现象,又出于人力所能之上,则自造众说以解释之,凡所解释,今谓之神话。神话大抵以一‘神格’为中枢,又推演为叙说,而于所叙说之神、之事,又从而信仰敬畏之,于是歌颂其威灵,致美于坛庙,久而愈进,文物遂繁。故神话不特为宗教之萌芽,美术所由起,且实为文章之渊源”。①参见鲁迅著:《中国小说史略》第2篇“神话与传说”,《鲁迅全集》第9卷,北京:人民文学出版社,1981年第1版,第17页。在先民们的原始思维方式中,人类的起源和神灵有关,自然万物也都由神灵主宰。开天辟地有“盘古”,创造人类有“女娲”,天上有日神、月神,刮风下雨有雷公、电母、风伯、雨师,海中有海神,水中有水神,山中有山神、精灵。先民们认为这些神灵在不同的领域里都具有巨大的威力和作用,尊崇这些神灵不仅能使人们的世俗生活逢凶化吉,而且能为子孙后代带来吉祥安康,因而神灵崇拜也就成了古代人们一种最重要的心理慰藉。

伴随着人类从遥远的洪荒时代逐渐向文明社会的迈进,中国神话也经历了一个漫长的发展过程,这个过程包括了对众多神灵的想象和创造,也包括了对众神威力与作用的虚构和解释。从文献记载看,中国古代对神的定义是多种多样的,按照荀子的说法:“列星随转旋,日月递炤,四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事而见其功,夫是之谓神”;①参见(周)荀况撰:《荀子》第11卷“天论”,《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第327页。许慎的解释是“神,引出万物者也”;②参见(汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社1988年2月第2版,第3页。《左传》中说“神,聪明正直而壹者也,依人而行”。③参见(周)左丘明撰,(晋)杜宇注:《春秋左传正义》卷第10“庄公三十二年”,(清)阮元校刻:《十三经注疏》下册,北京:中华书局影印本,1980年9月第1版,第1783页。参见王守谦等译注:《左传全译》上册,贵阳:贵州人民出版社,1990年11月第1版,第171页。《礼记·祭法》说:“山林川谷丘陵,能出云,为风雨,见怪物,皆曰神”。④参见《礼仪正义》卷46“祭法”,(清)阮元校刻:《十三经注疏》下册,北京:中华书局影印本,1980年9月第1版,第1588页。《论衡·祭意篇》说:“群神谓风伯、雨师、雷公之属。风以摇之,雨以润之,雷以动之,四时生成,寒暑变化。日月星辰,人所瞻仰。水旱,人所忌恶。四方,气所由来。山林川谷,民所取材用。此鬼神之功也”。⑤参见(汉)王充撰:《论衡·祭意篇》,《百子全书》下册,杭州:浙江古籍出版社,1998年8月第1版,第1042页。参见(东汉)王充著:《论衡》,上海:上海人民出版社,1974年第1版,第393页。总之,神灵具有巨大的威力,操纵着自然界的一切,天上、人间、地下神灵无处不在,人们相信敬仰神灵会有很多好处,而违背了神的意志则会不顺或受到惩罚。但后来人们又认为,神灵中亦有善神和恶神,善神佑助人类,恶神降灾难于人间,(同样的道理,鬼怪也是如此),所以对善神要崇拜和敬仰,对凶神、恶鬼要巧妙回避或设法反抗。

在崇拜神灵的过程中,人们又产生了与神灵沟通的理念,于是巫觋与“巫术”便应运而生。“当时人们的世界观,就是鬼神充斥世界,鬼神支配一切,人与鬼神共处于大地之上。人类要生存,不仅要制作生产工具,从事采集、渔猎和农耕,也要依靠鬼神的意志约束自己的行动,可见巫教思想是远古和上古时代占统治地位的思想意识”。⑥参见宋兆麟著:《巫与巫术》,成都:四川民族出版社,1989年5月第1版,第5页。巫术在很多场合所起的作用主要还是为了取悦于神灵,其目的就是为了利用神秘的外在力量为自己造福。正如弗雷泽《金枝》中所论述的,“在人类发展进步过程中巫术的出现早于宗教的产生,人在努力通过祈祷、献祭等温和谄媚手段以求哄诱、安抚顽固暴躁、变幻莫测的神灵之前,曾试图凭借符咒魔法的力量来使自然界符合人的愿望”。⑦参见[英]詹·乔·弗雷泽著:《金枝》(徐育新、汪培基、张泽石译)上册,北京:中国民间文艺出版社,1987年6月第1版,第84页。世界上各民族的巫术形式多样,由于社会和民俗的差异,曾经历了不同的盛衰过程,但在本质上都是鬼神信仰的伴生物。

中国先秦时期巫术非常盛行,“敬在养神,笃在守业;国之大事,在祀与戎”的观念,⑧参见(周)左丘明撰,(晋)杜宇注:《春秋左传正义》卷第27“成公十三年”,(清)阮元校刻:《十三经注疏》下册,北京:中华书局影印本,1980年9月第1版,第1911页。参见王守谦等译注:《左传全译》上册,贵阳:贵州人民出版社,1990年11月第1版,第673页。曾长时期左右着人们的思想和行动。祭祀活动曾是当时的头等大事,《国语·楚语》就记载:“祀所以昭孝息民、抚国家、定百姓也,不可以已”;“天子遍祭群神品物,诸侯祀天地、三辰及其土之山川,卿大夫祀其礼,士庶人不过其祖”。由于统治者对祭祀的重视和身体力行,“其谁敢不战战兢兢,以事百神”⑨参见《国语》卷18“楚语下”,上海师范学院古籍整理组校点本,下册第567页,上海:上海古籍出版社,1978年3月第1版。参见黄永堂译注:《国语全译》,贵阳:贵州人民出版社,1995年2月第1版,第640页。。传世文献对巫师沟通神灵的传说和祭祀活动就有较多的记载,如成书于战国时代的《山海经》,鲁迅先生认为就是一部“古之巫书也”。⑩参见鲁迅著:《中国小说史略》第2篇“神话与传说”,《鲁迅全集》第9卷,北京:人民文学出版社,1981年第1版,第19页。图像资料对此也有生动精彩的刻画,如湖南长沙子弹库楚墓中出土的人物御龙帛画与长沙陈家大山楚墓出土的人物龙凤帛画,(11)就描绘了巫师沟通神灵的景象。这种崇巫的情形,随着社会的前进,到了秦汉时期才有了较大的改观。此时巫师已不再是社会

图一、战国“人物御龙帛画”(湖南长沙子弹库楚墓出土)

图二、战国“人物龙凤帛画”(湖南长沙陈家大山楚墓出土)

如果说众神是先民们相信万物有灵的产物,那么鬼就是人死后灵魂进入冥间的化身了。按照《礼记·祭法》的说法,“大凡生于天地之间者皆曰命。其万物死皆曰折,人死曰鬼”。①参见《礼仪正义》卷46“祭法”,(清)阮元校刻:《十三经注疏》下册,北京:中华书局影印本,1980年9月第1版,第1588页。《礼记·祭义》又说“众生必死,死必归土,此之谓鬼”。②参见《礼仪正义》卷47“祭义”,(清)阮元校刻:《十三经注疏》下册,北京:中华书局影印本,1980年9月第1版,第1595页。《尸子》也说“鬼者归也,故古者谓死人为归人”。③参见《尸子》卷下,《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第380页。许慎《说文》的解释是,“人所归为鬼,从儿、田象鬼头,从ㄙ,鬼阴气贼害,故从ㄙ”。段玉裁注释曰:“鬼之为言归也,郭注引尸子,古者谓死人为归人”,“自儿而归于鬼也”。④参见(汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1988年2月第2版,第434页。值得注意的是,古人认为人的生命是由形骸和灵魂构成的,所谓“人死曰鬼”,并不是指人的形骸死亡便成为鬼,而是认为灵魂在人体死亡时才成为鬼。也就是说,古人关于人死为鬼的说法,和古代对灵魂的认识有关。在汉代的文献史料中,对此已有较多的记述。如司马迁《史记·太史公自序》中说:“凡人所生者神也,所託者形也。神大用则竭,形大劳则敝,形神离则死。死者不可复生,离者不可复反,故圣人重之。由是观之,神者生之本也,形者生之具也”。⑤(汉)司马迁撰:《史记》卷130“太史公自序”,北京:中华书局校点本,第10册,1959年9月第1版,第3292页。刘安《淮南子·精神训》中说:“是故精神,天之有也,而骨骸者,地之有也。精神入其门,而骨骸反其根,我尚何存?”高诱注曰:“精神无形,故能入天门,骨骸有形,故反其根归土也,言人死各有所归”。⑥参见(汉)刘安撰:《淮南子》卷7“精神训”,《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第1234页。参见《淮南子全译》(许匡一译注)上册,贵阳:贵州人民出版社,1993年3月第1版,第365页。一旦形神俱灭,生命就不存在了。人死了,形体随之而亡,灵魂也就转化成了另外一种形态。《汉书·杨王孙列传》说:“精神者天之有也,形骸者地之有也。精神离形,各归其真,故谓之鬼,鬼之为言归也”。⑦参见(东汉)班固撰:《汉书》卷67“杨王孙传”,北京:中华书局校点本,第九册,1962年6月第1版,第2908页。

按照古人的解释,归于天者便为神——所以古代有祖先神之说,并衍生出祖先崇拜的观念;归于地者便为鬼——古代因此而有了鬼的观念。《礼记·郊特牲》就说,“魂气归于天,形魄归于地”。⑧参见《礼仪正义》卷26“郊特牲”,(清)阮元校刻:《十三经注疏》下册,北京:中华书局影印本,1980年9月第1版,第1457页。古人也有认为魂魄一起转化为鬼的,如《左传·昭公七年》记子产言:“人生始化曰魄,既生魄,阳曰魂。用物精多,则魂魄强。是以有精爽,至于神明。匹夫、匹妇强死,其魂魄犹能冯依于人,以为淫厉”。“强死”是说不能善终,“淫厉”是比喻恶鬼,意思是说如果普通男女不得善终,魂魄就会变为恶鬼。所以“鬼有所归,乃不为厉”。⑨参见(周)左丘明撰,(晋)杜宇注:《春秋左传正义》卷第44“昭公七年”,(清)阮元校刻:《十三经注疏》下册,北京:中华书局影印本,1980年9月第1版,第2050页。参见王守谦等译注:《左传全译》上册,贵阳:贵州人民出版社,1990年11月第1版,第1178页。可见,古人不但认为鬼是由魂魄变化而来,而且认为鬼有善鬼与恶鬼之分。《礼记·祭法》中认为王公、贵族、士大夫之流死后灵魂都有变为厉鬼的可能,①参见《礼仪正义》卷46“祭法”中所述及孔颖达注疏,(清)阮元校刻:《十三经注疏》下册,北京:中华书局影印本1980年9月第1版,第1590页。所以要祭祀,以禳除灾祸。在古人的观念中,恶鬼多为未得善终者的灵魂所化,会专门与人作祟;善鬼则能福佑众生,保佑四季平安、五谷丰登。祖先神在一定意义上说,就属于能保佑子孙、造福后人的善鬼。

总之,在古人的认识中,鬼是人死后灵魂不灭的表现形式。关于灵魂不灭的观念,其实在世界上很多民族都存在。弗雷泽《金枝》中就谈到,在澳大利亚、北美洲、加拿大、东南亚、太平洋岛屿、印度洋周边地区等很多民族都认为,人是有灵魂的。中国一些地区人们也同样认为,灵魂是独立于人体形骸之外、而又寓于人体形骸之中的东西,人体死亡后灵魂便离开身体而成为鬼魂。如“彝族人坚信人有鬼魂,灵魂不灭,人死后鬼魂依然存在。鬼,又分为好鬼和恶鬼。好鬼护人,恶鬼害人”。“羌族人同样坚信‘灵魂不灭’,凡羌族地区都有送鬼、招魂、赶鬼、驱邪的活动”。②参见戈隆阿弘著:《彝族古代史研究》,昆明:云南民族出版社1996年5月第1版,第70-71页。羌族人“鬼的观念与灵魂观念分不开。羌族相信人有魂,人死了,魂魄不灭,死后几天,魂魄留恋家庭,要回煞,要祭奠”。纳西族人也有同样的观念,“纳西族原始观念中认为人有灵魂,并重视对灵魂以及亡魂的处理”。③参见《中国原始宗教资料丛编》(总主编吕大吉、何耀华,副总主编倪为国)卷2“羌族卷”、卷2“纳西族卷”,上海:上海人民出版社,1993年10月第1版,第459页,第124页。类似的民族史料记载很多,可见灵魂不灭与“人死为鬼”,在古代人类社会中是一种较为普遍的观念。正是这种灵魂不灭的观念,形成了古代鬼神信仰的基础。

在古代人们的观念中,鬼作为生命进入幽冥世界的一种转化形式,或者说是人死后灵魂不灭的一种象征,通常被认为也同样具有和神灵相似的某些神秘威力和作用。譬如先民们大都相信自己部落或家族的人死后变作鬼,仍然会保护着自己的部落或家族,尤其相信祖先的鬼魂会保护子孙后代。又譬如先民们相信历史上一些伟大和杰出的人物,死后会变为善鬼或善神,给后世的人们乃至整个社会以护佑。如《淮南子·汜论训》中就说,“故炎帝于火而死为灶,禹劳天下而死为社,后稷作稼穑而死为稷,羿除天下之害而死为宗布。此鬼神之所以立”。④参见(汉)刘安撰:《淮南子》卷13“汜论训”,《二十二子》下册,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第1270页。参见《淮南子全译》(许匡一译注)下册,文字略有不同,贵阳:贵州人民出版社1993年3月第1版,第817页。可知后世祭祀灶神、社神、稷神、宗布神的由来,原本都是祖先灵魂所化之善鬼或善神。又如屈原《楚辞·九歌·国殇》中赞扬阵亡将士,“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”。“鬼雄”乃鬼中强者,《章句》解释是“言国殇既死之后,精神强壮,魂魄武毅,长为百鬼之雄杰也”,⑤参见(宋)朱熹撰:《楚辞集注》第1册卷2,北京:人民文学出版社,1953年影印宋端平刻本,第16页。参见黄寿祺、梅桐生译注:《楚辞全译》,贵阳:贵州人民出版社,1984年2月第1版,第52页,第53页注18。也是属于善鬼或善神之类。此外,还有死后变为恶鬼的情形,《礼记·祭法》中称之为“泰厉”、“公厉”、“族厉”,都是游荡在人间的恶魂变成的厉鬼。据孔颖达解释,“泰厉者,谓古帝王无后者也,此鬼无所依归,好为民作祸,故祀之也”;“公厉者,谓古诸侯无后者,诸侯称公,其鬼为厉,故曰公厉”;“族厉者,谓古大夫无后者鬼也,族,众也,大夫众多,其鬼无后者众,故曰众厉”。⑥参见《礼仪正义》卷46“祭法”,(清)阮元校刻:《十三经注疏》下册,北京:中华书局影印本,1980年9月第1版,第1590页。古人认为,各种厉鬼都是有害于社会和民众的,对待这些恶鬼最好的办法就是采用祭祀,使有所归而不再为祸。还有就是采用禳除之法,达到镇鬼辟邪的目的。古人的这种鬼神观念,不仅导致了古代祭祀活动的频繁,而且对古代的丧葬文化以及人们的日常生活,也都产生了深刻的影响。

二、鬼神解释系统的形成

在鬼神信仰的基础上,中国从远古时代开始就逐渐形成了一套鬼神解释系统。我们知道,中国的鬼神信仰属于多神信仰,这种以鬼神信仰形式而存在的解释系统由于内在的多层次结构,而使解释本身具有了更大的灵活性。随着神话思维的发展,对鬼神的解释也日益变得错综复杂。

秦汉时期中国神话的发展已经日趋成熟,这个时期鬼神信仰一个显著特点,就是不仅有漫无统序的杂神,而且出现了天神与主神。先秦时期,中国神话中已有了三皇五帝的说法。《周礼·春官·外史》中就有(外史)“掌三皇五帝之书”的记述,据郑玄与孔颖达、孔安国等注解,《周礼》中的“三皇”是指伏羲、神农、黄帝。①参见《周礼注疏》卷26“春官·外史”,(清)阮元校刻:《十三经注疏》上册,北京:中华书局影印本,1980年9月第1版,第820页。参见罗竹风主编:《汉语大词典》第1册,汉语大词典出版社1990年12月第1版,第216页词条。《庄子·天运》中也有“三皇五帝之治天下”之说,成玄英的注解是“三皇者,伏羲、神农、黄帝也。五帝,少昊、颛顼、高辛、唐(尧)虞(舜)也”。②参见(周)庄周撰:(晋)郭象注《庄子》卷5,《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第47-48页。参见郭庆藩辑:《庄子集释》第2册,北京:中华书局,1961年7月第1版,第527页。《吕氏春秋·用众》也提到了“三皇五帝”,高诱注解为“三皇,伏羲、神农、女娲也。五帝,黄帝、帝喾、颛顼、帝尧、帝舜也”。③参见(秦)吕不为撰,(汉)高诱注《吕氏春秋》卷4,《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第641页。参见陈奇猷校释:《吕氏春秋校释》第1册,上海:学林出版社1984年4月初版,第232页,第238页注18。也有认为三皇是伏羲、神农、燧人的,或认为三皇是伏羲、神农、祝融的,如班固《白虎通·号》中就说“三皇者,何谓也?谓伏羲、神农、燧人也”;又说“《礼》曰:伏羲、神农、祝融,三皇也”。④参见(汉)班固撰:《白虎通德论》卷1,《二十二子》下册,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第1056页。到了秦始皇统一天下之后,完全抛开了这些传统的说法,将三皇解释为“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵”。这种解释与之前传统说法的显著不同,就是比先秦时期的泛指具有更加浓郁的神话传说色彩,说明当时已经有了天神的观念。但秦始皇是不怕鬼神的君王,自以为功盖五帝,虽然迷信求仙,渴望长生不老,却不把三皇五帝放在眼里。⑤参见(汉)司马迁撰:《史记》卷6“秦始皇本纪”,北京:中华书局校点本,第1册,1959年9月第1版,第236、246、248、263页。秦始皇晚年热衷于求仙,为了表示对神仙的虔诚,在巡游各地时祭祀过很多杂神,却仍十分看轻五帝之祭。秦始皇作为最高统治者,所作所为必然影响到当时的整个社会,正是由于他的这些做法,而使秦代的鬼神信仰成了一个无中心的多神崇拜局面。有学者因之而认为“秦代是一个上帝迷茫的时代”。⑥参见田兆元著:《神话与中国社会》,上海:上海人民出版社,1998年11月第1版,第201页。

汉高祖刘邦建立政权后,情形有了很大的改变。刘邦于汉二年六月下诏曰:“吾甚重祠而敬祭。今上帝之祭及山川诸神当祠者,各以其时礼祠之如故”。⑦参见(汉)司马迁撰:《史记》卷28“封禅书”,北京:中华书局校点本,第4册,1959年9月第1版,第1378页。“于是令祠官祀天地四方上帝山川,以时祀之”。⑧参见(汉)司马迁撰:《史记》卷8“高祖本纪”,北京:中华书局校点本,第2册,1959年9月第1版,第372页。汉代与秦代在鬼神信仰方面的不同,首先是将秦时的上帝祠由白、青、黄、赤四帝,增加了黑帝祠而确立为五帝祠;其次是恢复了各地民间的杂祀诸神习俗,使天神与多神崇拜融合并行。据司马迁《封禅书》记载刘邦建国后的祭神情形,是将大神、小神都杂糅在了一起。

汉武帝时,“尤敬鬼神之祀”,⑨参见(汉)司马迁撰:《史记》卷28“封禅书”,北京:中华书局校点本,第4册,1959年9月第1版,第1378-1379页,第1381页,第1384页。除了尊崇五帝之神,对众多的杂神也很重视。后来又增祭太一天神,并建立了太一祠坛;其后又增添了对后土的祭祀,设立了后土祠。虽然汉武帝和秦始皇都热衷于封禅求仙,但在鬼神信仰方面还是有很大的不同,秦始皇以自我为中心而蔑视鬼神,汉武帝则大力倡导鬼神之祭祀,并大致确立了以太一为上帝,以五帝、后土为辅神的汉代鬼神信仰体系。在五帝中,汉武帝又特别重视对黄帝与赤帝的祭祀。正是由于汉武帝的喜好和倡导,使汉王朝的鬼神信仰大为兴盛,并形成了与秦王朝完全不同的一套崇尚体系,对两汉时期的信仰意识和社会风尚都产生了深远影响。

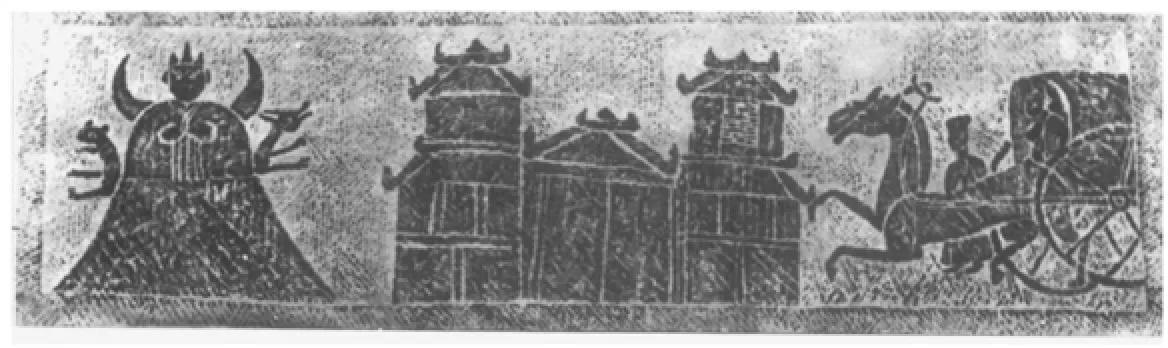

图三、图四、汉代画像中的鬼神崇尚(陕西神木大保当出土)

图五、汉代石棺上的伏羲女娲图(四川郫县出土)

图六、西王母与伏羲女娲图(山东微山县两城镇出土)

图七、汉代画像上的“天帝出巡图”(河南南阳卧龙区出土)

汉代鬼神信仰和祭祀活动的昌盛,还表现为各地鬼神崇拜的多元化。汉武帝确立的以太一为上帝、以五帝、后土为辅神的鬼神信仰体系,在一定意义上说,属于汉王朝的主流神话。在此之外,还流行有一些地方神话,对鬼神信仰体系有着许多不同的解释。譬如淮南王刘安在《淮南子》中崇尚伏羲、女娲“阴阳”二神,与汉武帝时五帝系统中独尊炎、黄二帝的正统解释截然不同,就是一个显著的例证。值得注意的是,《淮南子》中大力宣扬的地方神话由于与汉武帝主张的正统神话相矛盾,甚至表现出一定的对抗性,而被汉王朝的卫道者斥责,认为《淮南子》宣扬的是“邪说”、“妖言”,所以淮南王刘安和追随他的人都为之付出了生命的代价。①参见(汉)班固撰:《汉书》卷44“淮南衡山济北王传”,北京:中华书局校点本,第7册,第2152、2153页;又参见《汉书》卷6“武帝纪”,北京:中华书局校点本,第1册,1962年6月第1版,第174页。(晋)张华:《博物志》卷5说“汉淮南王谋反被诛,亦云得道轻举”。参见《百子全书》下册,杭州:浙江古籍出版社,1998年8月第1版,第1300页。刘安虽然死了,《淮南子》却流传甚广,在民间造成了广泛而深刻的影响。从史料记载看,伏羲、女娲作为阴阳二神和创世神的至尊地位并未得到汉朝皇家承认,故未进入正统神话,但考古揭示各地汉墓中皆刻画了大量的伏羲、女娲像,由此可见他们在民间的巨大影响。汉代画像中常见有主神“天帝”或“天帝出巡”的画面,应是汉武帝确立的以太一为上帝,以五帝、后土为辅神的鬼神信仰体系的体现,“天帝”显然就是太一神,为汉王朝主流神话中的主神。而画像中大量出现的伏羲、女娲,则显示了地方神话的影响。相比较而言,汉朝的统治阶层理所当然要信仰主流神话,而民间大都对地方神话表现出更加浓厚的兴趣。正是由于这个原因,除了汉朝皇亲国戚与豪门贵族的墓葬之外,民间普通墓葬中伏羲、女娲是最为常见的画像。客观地说,汉朝在文字方面和思想领域方面还是比较宽松的,没有像秦始皇那样的焚书坑儒,也没有像后世明清时期那样的文字狱。汉武帝虽然治了淮南王刘安唱反调的罪,但并没有下令禁止《淮南子》的流行。汉武帝之后,汉朝的其他皇帝对《淮南子》也大都持宽容态度,这也是伏羲、女娲作为地方神话中的主角,于两汉期间得以在各地民间倍受尊崇和长期流传的一个重要原因。

汉代鬼神信仰的另一个显著特点,就是神鬼世界变得日益明朗化,有了相对稳定的空间定位。中国上古时期神话大致分为华夏、东夷、苗蛮三大系统,对神鬼世界的解释并不完全相同。秦汉时期的昆仑神话系统与蓬莱神话系统,对神鬼世界的解释也是异彩纷呈。我们知道,在先秦时期的很多典籍与著述中,都有神灵居于天界的说法,但鬼的世界位于何处,则比较模糊。

《山海经·西山经》有“天地鬼神”之说,又说槐江之山“槐鬼离仑居之,鹰、鹯之所宅也。东望恒山四成,有穷鬼居之,各在一搏”。郭璞注“搏犹胁也;言群鬼各以类聚,处山四胁,有穷其总号耳”。《山海经·海内北经》说“鬼国,在贰负之尸北,为物人面而一目”。①参见袁珂校注:《山海经校注》(增补修订本),成都:巴蜀书社,1993年4月第1版,第48页,第53-55、364页。《山海经》中记述的这些鬼属之地,大多在以昆仑为中心的西北地区。因而有学者认为“以昆仑山为中心,以西王母为主神,连及昆仑附近山系区域的鬼神精怪,奇鸟异兽,构成中国上古冥界神话的世界,这个世界,便是数千年来人们深以为惧的幽都地狱”。②参见周明:《论上古冥界神话》,《民间文学论坛》1988年第2期。

此外,在东部沿海地区传说也有一个鬼的世界,汉代王充《论衡·订鬼篇》中就记载了这一传说,“《山海经》又曰:沧海之中,有度朔之山。上有大桃木,其屈蟠三千里,其枝间东北曰鬼门,万鬼所出入也。上有二神人,一曰神荼,一曰郁垒,主阅领万鬼。恶害之鬼,执以苇索而以食虎。于是黄帝乃作礼以时驱之,立大桃人,门户画神荼、郁垒与虎,悬苇索以御凶魅”。③(东汉)王充著:《论衡》,上海:上海人民出版社,1974年9月第1版,第344-345页。参见《百子全书》下册,杭州:浙江古籍出版社,1998年8月第1版,第1031页。神荼、郁垒作为驱鬼的象征,演化为门神,即与这个传说有关。由此可知,古人认为鬼的世界一是在昆仑附近,二是在沧海之中,显然应属于昆仑神话系统与蓬莱神话系统的两种说法。虽然地域不同,但都认为鬼是住在山上的。相比较而言,昆仑神话系统中关于西王母与鬼神冥界的说法更为流行,特别是《山海经》中将鬼之所居称为幽都,对当时和后世都产生了深远的影响。

图八、神荼画像(河南南阳市东关出土)

图九、郁垒画像(河南南阳市东关出土)

关于幽都之说,战国时期就开始流行。从有关文献记载来看,长江中游的楚地已流行幽都的说法。《楚辞·招魂》中就说“魂兮归来!君无下此幽都些”。王逸注云:“幽都,地下后土所治也;地下幽冥,故称幽都”。①参见(宋)朱熹撰:《楚辞集注》第3册卷7,北京:人民文学出版社,1953年影印宋端平刻本,第4-5页。参见黄寿祺、梅桐生译注:《楚辞全译》,贵阳:贵州人民出版社,1984年2月第1版,第158-159页,第160页注32。但幽都的说法,并不仅限于楚地。《山海经·海内经》中就有“北海之内,有山,名曰幽都之山”的记述,袁珂先生认为其“景象颇类《招魂》所写幽都,疑即幽都神话之古传也”。②参见袁珂校注:《山海经校注》(增补修订本),成都:巴蜀书社,1993年4月第1版,第525-526页。茅盾先生认为:“我们猜想中国的幽冥神话大概也是丰富美丽的,但不知为什么缘故,散逸独多,只剩下这一些,令人只见其门,别的都没有了”。③参见茅盾著:《神话研究》,天津:百花文艺出版社,1981年4月第1版,第87页。蒙文通先生曾指出:“春秋战国时代,各国都有它所流传的代表它的传统文化的典籍……巴、蜀之地当也有它自己的作品,《山海经》就可能是巴、蜀地域所流传的代表巴蜀文化的典籍”,认为《海内经》等篇章应是蜀人所撰写。④参见蒙文通:《略论〈山海经〉的写作时代及其产生地域》,《蒙文通文集》第1卷《古学甄微》,成都:巴蜀书社,1987年7月第1版,第65页,第50页。可见古代巴、蜀、荆楚地域流传的幽都之说,应是肇始于蜀地,然后再传播到长江中游地区的。

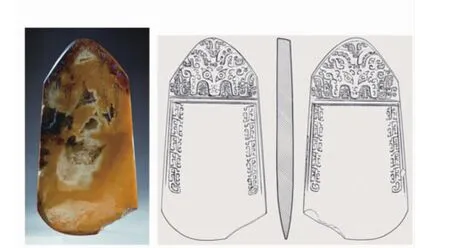

类似的例子还有古代蜀人的天门观念,也是起源于岷山之域,然后才流行于巴国、荆楚地区。据扬雄《蜀王本纪》记述,秦朝李冰为蜀守的时候,“谓汶山为天彭阙,号曰天彭门,云亡者悉过其中,鬼神精灵数见”。⑤参见《全汉文》卷53,(清)严可均校辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》第1册,北京:中华书局影印出版,1958年12月第1版,第415页。又参见《寰宇记》卷73;林贞爱校注:《扬雄集校注》,成都:四川大学出版社,2001年6月第1版,第318页。《华阳国志·蜀志》对此也记载说“李冰为蜀守,冰能知天文地理,谓汶山为天彭门,乃至湔氐县,见两山对如阙,因号天彭阙。仿佛若见神,遂从水上立祀三所,祭用三牲,珪璧沈濆。汉兴,数使使者祭之”。⑥参见(晋)常璩撰,刘琳校注:《华阳国志校注》,成都:巴蜀书社,1984年7月第1版,第201页。从出土的汉代画像资料看,简阳县鬼头山东汉崖墓出土的3号石棺右面画像,双阙上镌刻了“天门”二字,⑦参见《中国画像石全集》第7册图九六,山东美术出版社、河南美术出版社,2000年6月第1版。又参见高文编著:《四川汉代石棺画像集》第52页图九八,北京:人民美术出版社1998年4月第1版。四川合江县张家沟出土的四号石棺左侧刻画有一幅“车临天门”图,⑧参见《中国画像石全集》第7册图一七八,山东美术出版社、河南美术出版社,2000年6月第1版。又参见高文编著:《四川汉代石棺画像集》图一三六,北京:人民美术出版社,1998年4月第1版,第70页。巫山东汉墓葬中出土的7件鎏金铜牌饰上也刻有双阙和隶书“天门”二字。⑨参见《四川文物》1990年第6期封二“天门图”。其实在三星堆和金沙遗址出土器物中,已出现了“天门”观念,譬如在三星堆二号坑出土的一件玉璋图案,刻画了古代蜀人祭祀神山的情景,在玉璋图案上边画面的两座神山之间,就刻画了悬空的天门符号;⑩参见黄剑华著:《古蜀的辉煌——三星堆文化与古蜀文明的遐想》,成都:巴蜀书社,2002年4月第1版,第172-185页。又譬如成都金沙遗址出土的一件玉兽面纹斧形器,也刻画了天门图案(11)。用历史发展和民俗延续的眼光来看,古代蜀人从商周时期到汉代的天门观念可谓一脉相承,远古时代关于人神往来沟通的想象已演化为灵魂与天国的联系。这些图像,都表达了古代蜀人对于鬼神与幽冥世界的想象,可知天门观念与幽都之说实际上是密切关联的,具有内在的逻辑关系。正如蒙文通先生所指出的,“古时中原说人死后魂魄归泰山,巴蜀说魂魄归天彭门,东北方面又说魂魄归赤山,这都是原始宗教巫师的说法,显然各为系统。从这一点来看,巴蜀神仙宗教说不妨是独立的,别自为系”。蒙文通先生还提到了古老的巴蜀文化对楚文化产生的广泛影响,认为“巴蜀和楚,从文化上说是同一类型”,提出了“始于巴蜀而流行于楚地”的精辟见解。(12)《文选》刊载的宋玉《对楚王问》说:“客有歌于郢中者,其始曰下里巴人,国中属而和者数千人”,(13)下里巴人是巴蜀地区的通俗歌曲,在楚地得到了广泛流传,其他文化形式和观念习俗上的传播影响显然也一样。随着幽都之说与天门观念由岷江流域往长江中游地区的传播,到了汉代这一观念已成为巴蜀和荆楚等南方地区的共同信仰。

图十、简阳县鬼头山东汉崖墓3号石棺“天门”画像

图十一、四川合江县张家沟四号石棺“车临天门”画像

图十二、三星堆玉璋图案

图十三、金沙遗址玉兽面纹斧形器与图案(线描图)

图十四、巫山东汉墓葬鎏金铜牌饰天门图案

如果说古代人们很早就有了三界的想象,那么在汉代这种想象已经形成了较为固定的形式和说法。《淮南子·道应训》说“游乎北海,经乎太阴,入乎玄阙,至于蒙谷之上”,有学者认为“玄阙”和“蒙谷”都是形容黑暗的地下世界的惯用语。总之,汉代人已有了上、中、下三界的神话空间意识。也就是说,在人间世俗生活之外,不仅有一个天上的神仙世界,还有一个地下鬼魂的幽冥世界。幽都之说,这时也演化为地下幽冥世界的象征,因其符合对于鬼域世界的想象和解释,所以具有强大的渗透力,逐渐为更多的人们所接受,在正统神话和地方神话杂糅并行的汉代更是显示出了大为盛行的趋势。从考古资料看,湖南长沙马王堆汉墓出土的彩绘帛画上对此就有生动而形象的描绘。①参见《中国大百科全书·考古学》第164页文字与线描图,彩色插页第45页帛画图,中国大百科全书出版社,1986年8月第1版。又参见《中国大百科全书·美术》Ⅰ册第505页辞条,彩色插页第25页帛画图,中国大百科全书出版社,1990年12月第1版。参见何介钧、张维明:《马王堆汉墓》,北京:文物出版社,1982年第1版。整幅帛画将世界明确分成了天上、人间、地下三界,人间部分采用写实手法描绘了墓主人日常生活中的起居、出行、乐舞、礼宾、宴飨、祭祀等情景;地下部分描绘了许多怪兽大鱼和龙蛇以象征“水府”或“黄泉”阴间,并有一裸体巨人脚踩大鱼,以头和双手托举着人间和天界;天上部分描绘了天门和两位帝阍、腾飞的一对神龙、有金乌的太阳和有蟾蜍、玉兔的月亮,以人首蛇身的女娲居于天界中央取代了西王母,还有奔月的嫦娥以及星辰祥云等绚丽多彩的景象。①对长沙马王堆彩绘帛画中女娲、帝阍的定名,参见郭沫若:《出土文物二三事》,以及图版十四至图版二十一,北京:人民出版社,1972年8月第1版,第54页。透过这些神奇诡异的画面,我们可以看出原始的、混沌的神鬼世界此时已分化为二:“一个神的世界和一个鬼的世界。神的世界总是位于上方空间,在天上或与天相接的高山之巅。鬼的世界总是位于下方空间,在地下或水下”。②参见申华清著:《神鬼世界与人类思维》,郑州:黄河文艺出版社,1990年3月第1版,第34、31页。人间世界则处于天神世界和地下幽冥世界之间,长沙马王堆汉墓帛画描绘的便正是“这种经过装饰性夸张的神话宇宙三分世界模式”;“神话意识中的三分世界分别确定了神、鬼和人的空间分界。在正常情况下,三界之间的界限是不得混淆的。神界是永生的世界,凡人与鬼魅不可企及;人间是有生亦有死的世界,一切生物都要受到死亡法则的支配,它们的最后归宿是地下的鬼域,那里是黑暗之家,也是水的世界。只有太阳和月亮才有权力周游三个世界,它们在运动中获得永生”。③参见叶舒宪著:《中国神话哲学》,北京:中国社会科学出版社,1992年1月第1版,第37、42页。

对于汉代鬼神信仰意识中三界的描绘,长沙马王堆汉墓帛画是一个非常典型的例子,在各地出土的汉代画像中也有形式多样的展现,但全景式的描绘相对来说较少。客观地来看,汉画中表现最多的仍是仙人世界和神灵天国的想象,而对地下幽冥世界和阴曹地府的虚构仍比较模糊。诚如有的学者所说:“它说明了我国古代关于地狱的神话并不发达”,“在佛教地狱观念尚未传入前,中国的地狱神话尚十分幼稚”。④参见田兆元著:《神话与中国社会》,上海:上海人民出版社,1998年11月第1版,第220-221页。汉代对于鬼神世界的空间定位,在一定意义上也可以说是神话思维发展的必然结果。正是由于空间意识的拓展和加强,而促使了阴阳二元对立观念的形成,并导致了神鬼关系的分化与对立。尽管鬼与神二者是有区别的,但都属于真实生活之外的虚幻世界,所以在汉代画像中,当时的人们仍常将神灵与鬼怪组合在一起。

图十五、长沙马王堆1号汉墓彩绘帛画与线描图(附局部线描图)

随着汉代鬼神信仰意识的演变,先秦以来传统的灵魂不灭观念至此也有了进一步发展。如果说先秦时期的灵魂不灭观念还相对比较简单,主要局限在敬畏鬼神的范畴之内;那么两汉时期的灵魂不灭观念则变得更为复杂,已和当时盛行的阴阳五行学、谶纬迷信、神仙方术等羼杂在一起。值得注意的是,当时的一些具有独立精神的学者和进步的思想家,曾对“人死为鬼”、“灵魂不灭”之说进行了新的审视和深刻的批判,对死亡现象作出了振聋发聩的较为科学的解释。譬如《论衡·论死篇》中说:“鬼神,荒忽不见之名也”;“天地开辟,人皇以来,随寿而死。若中年夭亡,以亿万数。计今人之数不若死者多,如人死辄为鬼,则道路之上,一步一鬼也”。又说“天地之性,能更生火,不能使灭火复燃;能更生人,不能令死人复见。能使灭灰更为燃火,吾乃颇疑死人能复为形。案灭火不能复燃以况之,死人不能复为鬼,明矣”。①(东汉)王充著:《论衡》,上海:上海人民出版社1974年9月第1版,第315-317页。参见《百子全书》下册,杭州:浙江古籍出版社,1998年8月第1版,第1025页。《论衡》中类似的论述很多,这些见解当然都是很有道理的,在崇尚鬼神信仰的时代背景下能如此批驳,真可谓言简意赅,痛快淋漓。总的来说,无神论在东汉初已经崭露头角,王充等著名学者曾为之大声疾呼,运用严谨的逻辑、缜密的思辩、犀利的语言,旗帜鲜明地张扬着一种具有划时代意义的批判精神,是需要极大的勇气的,其积极意义也是显而易见的。尽管无神论在当时代表着一种先进的思想,对鬼神信仰中的种种荒唐无稽进行了无情的揭露和批判,但古老的习俗并不是那么容易改变的,传统观念仍然以巨大的惯性左右着人们的世俗生活。汉代的鬼神信仰依旧是一股巨大的力量,由于巨大的“集体无意识”惯性,很难使之退出历史舞台,特别是一种习以为常的风俗或由来已久的信仰,确实是很难改变的。无神论虽然“真理在少数人手里”,对之也无可奈何。

汉代的鬼神信仰在葬俗上反映尤为突出,这与两汉时期的厚葬习俗显然有着较为密切的关系。两汉之后,厚葬之风虽然衰微,但鬼神信仰与仙话依然流行,对后世造成了深远而广泛的影响。

三、仙话的演化与盛行

仙话是由神话发展、演变而来的,它和神话同属幻想虚构,然而性质却比较特殊,仙话是“以寻求长生不死途径为其中心内容,进而幻想人能和仙人们打交道,终于由仙人们的导引,采取各种修炼的方式而登天”;“用幻想的胜利——升仙,来向威胁人类最大的恶运——死亡进行了挑战”。②参见袁珂著:《中国神话通论》,成都:巴蜀书社,1993年4月第1版,第16、17页。在一定意义上说,仙话虚构的是一个神人之间的魔幻世界,幻想人可以通过修炼而得道成仙,或幻想死后仍可以通过升仙的方式而进入仙间得以永生。从本质上看,神和仙是有区别的,神出于天生,仙属于人为修炼而成,但二者都能超越时空束缚,可以长生不死、与天地同老,还可以来去逍遥自由飞行。仙既能与神一样永生,又能享有人间世俗快活,自然也就成了人们向往的目标,从帝王将相到芸芸众生都不能免俗,这也正是仙话问世以后大为盛行的重要原因。

据有的学者考证,中国仙话的诞生大约是在战国前期,“最早问世的西王母仙话、黄帝仙话、蓬莱仙话,系由中国上古神话的两大系统即发源于西北高原地区的昆仑神话与发源于东方海滨一带的蓬莱神话演化而成”。③参见梅新林著:《仙话——神人之间的魔幻世界》,三联书店上海分店出版,1992年6月第1版,第2页。昆仑神话中有大量关于不死山、不死树、不死药和上下天庭、龙马飞升、羽民之国等描写,所宣扬的“不死”观念和“飞升”幻想,随着神话传说的广泛传播和扩散而对人们的信仰习俗产生过深刻的影响。蓬莱神话中因受海市蜃楼幻景刺激而产生的海上大人传说,与昆仑神话相融合后,也为仙话的演化发展提供了便利。仙话中除了竭力宣扬的长生不死与得道升仙观念,还有大量关于仙界情景的渲染描写,也是仙话发展历程中非常重要的内容。秦汉时代是仙话发展的成熟期,关于仙界的描绘除了昆仑、蓬莱两大仙境,还出现了向天上仙宫、海中仙岛、凡间仙窟三维时空结构演进的趋势。这个时期关于仙话的记载,在史书和各类著述中也大为增多。

庄子的著作中就有仙话的记述,如《庄子·逍遥游》说:“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,淖约若处子,不食五谷,吸风饮露,乘云气,御非龙,而游乎四海之外”;《庄子·大宗伯》中又说:“古之真人,不知说生,不知恶死”,“登高不慄,入水不濡,入火不热”,“夫道,有情有信,无为无形……黄帝得之,以登云天……西王母得之,坐乎少广,莫知其始,莫知其终”。④参见《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第14页、第28、29页。参见陈鼓应注译:《庄子今注今译》,北京:中华书局,1983年5月第1版,第21、169、181页。《列子》中也有“列姑射山在海河洲中,山上有神人焉,吸风饮露,不食五谷,心如渊泉,形同处女”的记述,又有神巫季咸能“知人死生、存亡、祸福、寿夭,期以岁、月、旬、日如神”以及周穆王命驾八骏之乘“升昆仑之丘以观黄帝之宫”、“遂宾于西王母,觞于瑶池之上”的故事。①参见《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第198、200、203页。参见王强译注:《列子全译》,贵阳:贵州人民出版社,1993年10月第1版,第32、52、71页。伟大诗人屈原在《楚辞·远游》中也提到了当时盛传的仙话,并感叹了对仙人的向往:“闻赤松之清尘兮,愿承风乎遗则。贵真人之休德兮,羡往世之登仙。”据《列仙传》介绍“赤松子,神农时为雨师,服冰玉,教神农,能入火自烧,至昆山上,常止西王母石室,随风雨上下。炎帝少女追之,亦得仙俱去。张良欲从赤松子游,即此也”。②参见(宋)朱熹撰:《楚辞集注》第3册,北京:人民文学出版社,1953年影印宋端平刻本,第2页。参见《楚辞全译》(黄寿祺、梅桐生译注),贵阳:贵州人民出版社,1984年2月第1版,第123页,第124页注16。又参见王叔岷撰:《列仙传校笺》第1页“赤松子”,北京:中华书局,2007年6月第1版。可见此类仙话曾对当时的人们以及秦汉时人产生过深远影响。

《山海经》是成书于战国时代迄今保存中国古代神话资料最多的一部著作,其中也有很多关于仙话的记载。如《山海经·大荒南经》记述有“羽民之国,其民皆生毛羽”,《山海经·海外南经》记述“羽民国……身生羽”。据古代学者的注解:人得道才会身生羽毛,故羽人之国又称为不死之民,“是以羽民即仙人矣”。③参见袁珂校注:《山海经校注》(增补修订本),成都:巴蜀书社1993年4月第1版,第423-424、238页。最为典型的则是关于西王母的记载了,说西王母是有时住在玉山,有时住在昆仑之丘的一位神奇的传说人物。到了秦汉时期,西王母已经成了昆仑山上掌管长生不死灵丹妙药的女神,《淮南子·览冥训》说“羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月”,④参见(汉)刘安撰:《淮南子》卷6“览冥训”,《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第1233页。参见《淮南子全译》(许匡一译注),贵阳:贵州人民出版社,1993年3月第1版,第361页。便是显著的例证。因为西王母掌管着不死之药,连穆天子都要到西方去见西王母,所以很自然地成了当时人们祈求升天成仙的崇拜对象。仙话中竭力渲染的西王母居住的昆仑仙界,也就成了人们的向往之地。

图十六、四川彭山江口乡双河崖墓出土石棺上坐于龙虎座上的西王母

图十八、重庆市博物馆藏新繁出土西王母画像砖

图十七、四川博物院藏西王母画像砖

图十九、山东嘉祥满硐乡出土的西王母画像石

仙话在秦汉时期的盛行,除了方士们的推波助澜,与统治者的喜好与倡导也大有关系。秦始皇就是一个仙话的信奉者,为了追求长生不死而采取了很多行动,有些做法甚至达到了疯狂的地步。如《史记·秦始皇本纪》记载秦始皇统一天下后,晚年多次东巡寻仙,曾上泰山封禅,又登之罘、琅邪停留三月,当地的方士们便投其所好,“齐人徐市等上书,言海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛洲,仙人居之,请得斎戒,与童男女求之。于是遣徐市发童男女数千人,入海求仙人”。这种求仙行动可谓规模空前,叹为观止。①参见(汉)司马迁撰:《史记》卷6“秦始皇本纪”,北京:中华书局校点本,第1册,1959年9月第1版,第242-258页。仙话可视作是一种虚构和寄托,也可视为一种美好的追求。但求仙行动却是一柄荒诞的双刃剑,不但耗费无尽的财力、物力,还断送了统治者与方士们的性命。一年以后,秦始皇便病死在再次出游途中,“始皇南至湘山,遂登会稽,并海上,冀遇海中三神山之奇药。不得,还至沙丘崩”。②(汉)司马迁撰:《史记》卷28“封禅书”,北京:中华书局校点本,第4册,1959年9月第1版,第1370页。秦始皇的求仙行动虽以失败而告终,但历朝历代统治者和芸芸众生对求仙和常生不死的向往并没有停止,而且有更加风行的趋势。

图二十、四川彭山高家沟崖墓出土三号石棺上的三神山图

汉代是仙话更加大肆泛滥的时代,汉代的皇帝们也大都是仙话的信奉者。到了汉武帝即位之后,“尤敬鬼神之祀”,随着国力的强盛,整个社会情形和民俗、民风都发生了很大的变化。汉武帝不仅对方士们虚构的很多仙话传说深信不疑,而且利用最高统治者拥有的权力,对追求长生不死的求仙行动也是不遗余力。汉武帝的各种求仙行为,不仅在当时对朝野上下影响甚大,而且对后来数百年间的两汉社会风尚也影响深远。诚如《后汉书·方术列传》中所说,“汉自武帝颇好方术,天下怀协道蓺之士,莫不负策抵掌,顺风而届焉。后王莽矫用符命,及光武尤信谶言,士之赴趣时宜者,皆骋驰穿凿,争谈之也”。③参见(宋)范晔撰:《后汉书》卷82上“方术列传”,北京:中华书局校点本,第10册,1965年5月第1版,第2705页。由此可见,一个时代社会风气的形成,自有其深刻的原因,统治者的嗜好和倡导往往起着至关重要的作用。正是由于皇帝的迷信,加上方士们的推波助澜,从而导致了两汉时期求仙的盛行和方术的泛滥。

从传世文献记载来看,汉代著述中关于仙话的记述亦大为增多,如《淮南子》、《春秋繁露》、《史记》、《汉书》、《后汉书》等都有很多仙话的记载。《史记》中不仅在“秦始皇本纪”、“孝武本纪”中真实地记述了秦始皇与汉武帝的求仙行为,在“封禅书”中也有很多历代仙话的记载。《汉书·艺文志》中则记载了当时流传的很多书目,在道家、小说家、占卜等类中有很多与仙话和方士之术有关,并专门开列了神仙类的书目,有十家二百五卷。《后汉书》中专门有方术列传,留下传记的方士们有数十人之多。在当时涉及仙话内容的著述中,《淮南子》可谓是一部代表作,书中充满了浓郁的神仙思想。汉代这些著述中所记录的仙话内容和神仙思想,充分显示了朝野上下求仙的盛行,真实地反映了当时的社会风尚。

早期的仙话主要以入山成仙为主题,如《释名》说“老而不死曰仙。仙,迁也,迁入山也”。《说文》解释,“仚(仙),人在山上貌,从人山”,仙又作僊,“僊,长生僊去,从人僊”。①参见(汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1988年2月第2版,第383页。无论是“仚”或“僊”,都与“山”有关,从中也透露出其与昆仑仙话有着十分密切的渊源关系。如《淮南子·地形篇》所说“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居”。②(汉)刘安撰《淮南子》卷4“坠形训”,《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年3月第1版,第1221页。参见《淮南子全译》(许匡一译注),贵阳:贵州人民出版社,1993年3月第1版,第233页。《论衡·道虚篇》对此也说得很清楚:“如天之门在西北,升天之人,宜从昆仑上。淮南之国,在地东南,如审升天,宜举家先从昆仑,乃得其阶”。③(汉)王充撰:《论衡·道虚篇》,《百子全书》下册,杭州:浙江古籍出版社1998年8月第1版,第980页。参见(东汉)王充著:《论衡》,上海:上海人民出版社,1974年第1版,第107页。但传说中的昆仑仙境究竟在西北什么地方,历来说法不一,当时并无一个准确的位置。这个时候,蓬莱仙话也流行日广,出身于燕齐之地的方士们对蓬莱仙话也更为熟悉和有着更加浓厚的兴趣。经过方士们对昆仑神话与蓬莱仙话的巧妙整合,又增添了对海上仙山缥缈神奇的描绘,前往海上仙山求仙因之而成了一个非常热门的话题。这种情形在当时文人的记述中就有生动的反映,如《拾遗记》就同时记述了仙话中的昆仑山、蓬莱山、方丈山、瀛洲,说昆仑山上“群仙常驾龙乘鹤游戏其间”,说蓬莱山、方丈山、瀛洲皆为仙人所居而且有各种服之可以千岁不死的仙药。④参见(前秦)王嘉撰,(梁)萧绮录:《拾遗记》卷10,《百子全书》下册,杭州:浙江古籍出版社,1998年8月第1版,第1253-1254页。参见(晋)王嘉撰,(梁)萧绮录,齐治平校注:《拾遗记》,北京:中华书局,1981年6月第1版,第221-227页。有了这些妙笔生花、活灵活现的描述,自然更加增添了海上求仙的诱人魅力。秦汉时期的帝王们不遗余力去海上求仙,便正是深受蓬莱仙话的诱惑所致。在民间,去海上求仙是很不现实的,故人们更相信昆仑仙境之说,这也正是西王母在整合后的仙话中始终居于主神位置的重要原因。

图二十一、河南南阳出土的鹿车升仙画像石

图二十二、四川新都出土画像砖上的“骑鹿升仙”图

仙话的广泛流行,与鬼神的信仰也是常常交融在一起的。广大民众对鬼神的信仰,主要是出于敬畏和祈祷保佑;而对于仙话,则出于生前对长生不老的向往,并幻想死后也要通过升仙的方式进入神仙极乐世界享受荣华快乐。二者崇尚不同,却又紧密相连。由于鬼神解释系统对于三界的确立,对升仙的向往也延伸到了幽都与冥界,成为葬俗中的一项重要内容。汉代各地墓葬中埋入地下的画作,对此就有大量的描绘。通过各地出土的画像可知,幽都本是鬼魂的世界,也受到仙话的影响,和升仙意识结缘,被渲染了仙都的色彩。这种情形在求仙盛行的汉代已逐渐为人们所认可,不仅流传的范围日益广泛,而且融入了各地的民俗,特别是在富有阶层(包括地主、富商、豪族、官吏等)的丧葬中成了必不可少的表现形式。求仙不必去海上,追求长生不老也不用去飘渺的昆仑,通过画像就可以充分表达这种意愿,肯定会大受民众的欢迎。正是由于求仙意识与鬼神信仰的交融,所以提到幽都,便会联想到仙都。后世将幽都与仙都联系在一起,成为地方民间的一种崇尚,显然是从汉代就开始了。故而幽都与仙都之说,在后世也成了重要的民俗传承,特别是在长江流域和南方地区,备受民众的推许和信奉,可谓由来已久。

图二十三、山东嘉祥武宅山村出土的西王母、东王公画像石

秦汉之后,随着本土宗教——道教的崛起和传播,仙话为道教利用和改编,增添了许多新的内容,发生了新的演化。仙话中的神仙人物,数量日渐增多,得道升仙的故事也更加丰富多彩了。譬如为仙话主神西王母衍生了对偶神东王公,虚构了西王母和东王公相会的仙话故事。如《神异经》就记述了西王母岁登大鸟希有翼上与东王公相会的传说:“昆仑之山有铜柱焉,其高入天,所谓天柱也,围三千里,周圆如削,下有四屋,方百丈,仙人九府治之。上有大鸟,名曰希有,南向,张左翼覆东王公,右翼覆西王母,背上小处无羽,一万九千里。西王母岁登翼上,会东王公也”。①参见(汉)东方朔撰:《神异经》,《百子全书》下册,杭州:浙江古籍出版社,1998年8月第1版,第1225页。《神异经》假托为西汉东方朔撰写,而据学者考证,实际上是“由六朝文士影撰而成”。②参见张心澂编著:《伪书通考》,上海:上海书店出版社,1998年1月第1版,第868页。其次是虚构了黄帝乘龙升天、汉武帝曾与仙人六博的传说,③参见(东汉)应劭撰,吴树平校释:《风俗通义校释》,天津:天津人民出版社,1980年9月第1版,第54-56页。将一些著名的历史人物如张良、东方朔等都被神仙化,连老子和孔子也被视为神仙中人,④参见邢义田著:《画为心声——画像石、画像砖与壁画》,北京:中华书局,2011年1月第1版,第429-430页。借以扩大仙话的神奇与影响。

再者是增添了许多仙人的传说,如赤松子、王子乔等。《搜神记》卷一有“赤松子者,神农时雨师也”的记载,⑤参见(晋)干宝撰:《搜神记》(汪绍楹校注),北京:中华书局,1979年9月第1版,第1-3页。参见《百子全书》下册,杭州:浙江古籍出版社,1998年8月第1版,第1255页。《水经注》卷四十也有关于赤松子采药与羽化登仙的记述。⑥参见(北魏)郦道元撰、王国维校:《水经注校》,上海:上海人民出版社,1984年5月第1版,第1249-1250页。关于王子乔有多种传说,汉乐府古辞有“王子乔参驾白鹿云中遨”之说,刘向《列仙传》、刘安《淮南子》、应劭《风俗通义》、干宝《搜神记》、杜光庭《王氏神仙传》等都有记述,有说王子乔是周灵王太子,有说是汉晋时河东人王乔,或说王乔是越人,还有蜀人王乔之说,总之是一位著名的得道成仙者。而据常璩《华阳国志》卷三记述,王乔是在蜀中犍为武阳升仙的,并说武阳是彭祖的故乡;传说彭祖从唐尧时活到殷末,寿八百余岁,也属于神仙人物了。⑦参见(晋)常璩撰,刘琳校注:《华阳国志校注》,成都:巴蜀书社,1984年7月第1版,第273-275页。有学者认为传说中的天彭阙,可能就与彭祖和古代彭人有关。常璩《华阳国志》中的这段记述透露了古蜀天门观念与仙话的关系,是很值得重视的。后来的很多著述也都引用了这个说法,如《历代仙真体道通鉴》卷五就说:“王乔,犍为武阳人也……今武阳有乔仙祠”。①参见袁珂著:《中国神话大词典》,成都:四川辞书出版社,1998年1月第1版,第78页。又参见卿希泰主编:《中国道教》第3册,北京:知识出版社,1994年1月第1版,第68-69页。南朝萧梁李膺《益州记》(亦作《蜀记》)也有同样记载,武阳“县有王乔仙处,王乔祠今在县”。《水经·江水注》卷三十三也有犍为武阳县北山是“昔者王乔所升之山也”的记述。②参见(北魏)郦道元撰、王国维校:《水经注校》,上海:上海人民出版社,1984年5月第1版,第1043页。由此可见蜀中王乔升仙传说的影响,在汉晋南北朝时期就已传播很广。

图二十四、四川新津崖墓出土石函侧面的仙人裸体六博图

随着道教的广泛传播,追求长生不老和升仙不死传说的影响也日益扩大。晋代葛洪撰写了《神仙传》,记载了很多仙人的故事,其中有阴长生、王方平的传说,在长江流域和南方地区产生了很大的影响。传说阴长生是河南新野人,是东汉和帝阴皇后的曾祖,后来在巴蜀地区修炼道术,于平都山白日升天;传说王方平是东汉末东海人,辞官隐居修炼,也是在平都山升天成仙的。“阴长生的活动远及巴蜀,对当地道教的兴盛影响甚深”。③参见卿希泰主编:《中国道教》第3册,北京:知识出版社,1994年1月第1版,第75页。平都山在重庆丰都县,因为有了阴长生和王方平于此修炼成仙的传说,故而成了一个很有名的地方。后来又有女仙麻姑也到过这里的传说。麻姑原是亲见“东海三为桑田”的仙人,被人们视为长寿不死之象征,平都山的名气因而就更大了,成了道教信众们心中的一块洞天福地。正是由于巴蜀、荆楚地区自古就流传天门观念与幽都之说,也由于仙话与鬼神信仰的交融,又由于汉晋之后佛教在巴蜀的传播,丰都县的平都山从而被附会成了幽都与仙都的所在地,后世人们于此修建了祠庙建筑并增添了鬼神雕塑,于是这种神鬼与仙人混杂的道教信仰,终于促成了“鬼城”的形成。从虚幻到实物,加上后世的渲染,使得丰都“鬼城”演化成为著名的人文景观。与之相伴随的是丰富多彩的鬼神文化,也于此得到了充分的凝聚与精彩的展示。

四、佛教在巴蜀的传播与影响

关于佛教传入中国的时间,学术界有多种看法,见解不一。有认为佛教传入中国是在东汉明帝时,或认为佛教在西汉时期就已传入中国。虽然有诸多说法,迄今仍有争议尚无定论,但在东汉时期佛教已经传入中国,应该是没有什么疑问的。从文献史料看,如《后汉书·西域传》说“世传明帝梦见金人,长大,顶有光明,以问群臣。或曰:‘西方有神,名曰佛,其形长丈六尺而黄金色。’帝于是遣使天竺问佛道法,遂于中国图画形象焉。楚王英始信其术,中国因此颇有奉其道者。后桓帝好神,数祀浮屠、老子,百姓稍有奉者,后遂转盛”。又说“汉自楚英始盛斋戒之祀,桓帝又修华盖之饰”,于是佛教才得以盛传。④参见(南朝·宋)范晔撰:《后汉书》卷88“西域传”,北京:中华书局校点本,第10册,1965年5月第1版,第2922、2932页。

佛教在东汉时期传入中国,并从宫廷到民间开始在全国流行,有两个非常重要的原因。其一是中华民族自古以来对宗教信仰的宽容,不管是本土的宗教,还是外来的宗教,都一视同仁无分轩轾,各民族的不同信仰都能够和平相处,这一传统在汉代表现得尤其充分;其二是汉代的开放,大力加强中西方文化的交流往来,对外来的新鲜事物常持欢迎态度而绝不排斥。正是这种博大宽容的民族襟怀与开放活跃的时代精神,为佛教的传入提供了绝好的环境与机会,使佛教在中国得以广泛传播,其影响不断扩大,浸入到了中国思想文化与社会生活的各个方面。

佛教传入中国的路线,根据考古发现并参照文献记载来看,主要有两条:一是汉武帝时开通的连接中原与西域、中亚各国的沙漠绿洲丝绸之路;二是由蜀入滇经过西南夷地区通向印度和南亚地区的西南商道,亦称南方丝绸之路,或简称西南丝路。众所周知,中国很早就和周边其他国家有了交流往来。汉武帝派遣张骞出使西域开通沙漠丝路,张骞在大夏(今阿富汗北部一带)曾见到了邛杖与蜀布,这些货物是从蜀地运到身毒(印度)然后再贩运到中亚的,由此可知西南丝路早在沙漠丝路开通之前就已存在并发挥着贸易通商与文化交流的作用了。正如方国瑜先生《中国西南历史地理考释》中所述:“中、印两国文化发达甚早,已在远古声闻相通为意中事。最早中、印往还经过西南夷的交通线,各家所说是一致的,至于取道南海及西域,则为汉武帝以后之事”。①参见方国瑜著:《中国西南历史地理考释》,北京:中华书局,1987年10月第1版,第7页。

关于这条西南古商道,传世文献史料里的一些记载就透露出了明确的信息。如司马迁《史记·西南夷列传》中就说“秦时常頞略通五尺道,诸此国颇置吏焉。十余岁,秦灭。及汉兴,皆弃此国而开蜀故徼。巴蜀民或窃出商贾,取其筰马、僰僮、髦牛,以此巴蜀殷富”。又记述在汉武帝建元六年(公元前135年,张骞尚在出使期间),唐蒙被派往南越执行平定使命,“南越食蒙蜀枸酱,蒙问所从来,曰:道西北牂牁,牂牁江广数里,出番禺城下”。汉武帝元狩元年(前122)张骞出使西域回到长安,向汉武帝讲述了在“大夏时见蜀布、邛竹杖,使问所从来,曰‘从东南身毒国,可数千里,得蜀贾人市’。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南,慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国”。②参见(汉)司马迁著:《史记·西南夷列传》,北京:中华书局校点本,第9册,1959年9月第1版,第2993-2996页。

张骞与唐蒙报告的这些信息促使汉武帝作出了经营西南夷的决定,并采取了很多措施,如拜司马相如为中郎将,建节往使,“略定西夷,邛、筰、冄、駹、斯榆之君皆请为内臣。除边关,关益斥,西至沫、若水,南至牂牁为徼,通零关道,桥孙水以通邛都”等。③参见(汉)司马迁著:《史记·司马相如列传》,北京:中华书局校点本,第9册,1959年9月第1版,第3046-3047页。到了东汉明帝时期,在云南西部设置了永昌郡。随着西南丝路这条国际商道的全线畅通,客观上促进了中国同世界的经济文化交流,有许多外国使者便是通过这条路线进入中国内地前往京城洛阳朝贡的。使者有来自缅甸也有来自罗马的,史籍中这方面的记载颇多。英国历史学家霍尔说:“公元97年,从罗马帝国东部前来永昌的使节曾沿着这条路线旅行”。④霍尔著:《东南亚史》(中山大学东南亚历史所译),北京:商务印书馆,1982年出版。参见江玉祥主编:《古代西南丝绸之路研究》第2辑,成都:四川大学出版社,1995年12月第1版,第13-14、59-60页。罗马等国的杂技艺人也随着庞大的使团来到了中国,作杂技艺术和幻术表演。《后汉书》卷八十六记述:“永宁元年(120),掸国王雍由调复遣使者诣阙朝贺,献乐及幻人,能变化吐火,自支解,易牛马头,又善跳丸,数乃至千。自言我海西人。海西即大秦也,掸国西南通大秦”。⑤参见(南朝·宋)范晔撰:《后汉书·南蛮西南夷列传》,北京:中华书局校点本,第10册,1965年5月第1版,第2851页。大秦就是罗马,掸国大概在缅甸东北部一带。据《魏略·西戎传》记述,大秦“俗多奇幻,口中出火,自缚自解,跳十二丸巧妙”,可知罗马的杂技幻术是很有特色的。大秦“又有水道通益州、永昌,故永昌出异物。前世但论有水道,不知有陆道,今其略如此”,⑥参见(晋)陈寿撰:《三国志·魏书》,北京:中华书局校点本,第3册,1959年12月第1版,第860-861页。说明了罗马与蜀滇在经济文化交流方面的密切关系。在交往路线上,从史料记载透露的信息看,罗马人很可能是先由海道至缅甸,然后由西南丝路进入云南和四川,再前往中原的。四川地区出土的一些东汉杂技画像砖上,便留下了他们的精彩表演画面。成都市郊出土的一方汉代“杂技饮宴图”画像砖,中间的一位“幻人”,便是外国魔术师表演吐火的造型。新都收集到的汉代“驼舞”画像砖,也是外来表演的生动写照。此外德阳出土汉代画像中的跳丸、在叠案上作倒立表演,也带有外来艺术表演的特色。《邺中记》有“安息五案”的记述,说明这种表演可能来自伊朗等处。外国艺人表演吐火等幻术的画像,在山东、江苏、河南等地也有发现,比如河南新野汉墓出土画像砖上高鼻长须尖帽长靴的幻人,①参见高文编:《四川汉代画像砖》图四三《观伎》,图四四《杂技》,图四八《驼舞》,上海:上海人民美术出版社,1987年2月第1版。参见《中国画像砖全集·河南画像砖》图九九,四川出版集团·四川美术出版社,2006年1月第1版。不论其画面风格或人物形象,都是典型的外来艺术表演。

图二十五、新都“驼舞”画像砖

图二十六、河南新野画像砖上高鼻尖帽长靴的幻人

图二十七、德阳出土的汉代杂技画像砖,画面中有六案重叠、冲狭、跳丸剑表演

与此同时,早期的佛教图像也在东汉时期传入了中国,而且传入的途径和西南丝路有着非常密切的关系。我们知道,佛教传入中国可能有两条不同的传播途径,一是佛教图像的传入,包括佛像、浮屠寺庙建筑、佛塔等;二是佛经的传入与翻译。考古资料也告诉我们,早期佛像的传入显然应在佛经的传入与翻译之前。也就是说,佛教传入中国,首先传播的是佛教图像,其后才是佛经的传播。学术界以往对此并未深究,随着考古资料的增多和研究的深入,我们对此才有了越来越清晰的认识。有学者认为,近年在南方出土的大量佛教遗物从时代上表明,佛像在中国的最早兴起,并不在西北丝路,南传系统是遥遥领先于北方与西北地区的。②参见阮荣春著:《佛教南传之路》前言,长沙:湖南美术出版社,2000年12月第1版,第7页。

图二十八、彭山摇钱树座的“一佛二胁侍”人物

图二十九、乐山麻浩东汉崖墓的坐佛图

四川与周边地区考古发现的早期佛教图像数量很多,例如1941年彭山东汉崖墓出土了一件陶质摇钱树座,底部为双龙衔璧图像,身部采用浮雕手法,塑造了“一佛二胁侍”人物造型,陶座现藏于南京博物院。该摇钱树座出土于门楣上有石刻的双室墓M166中,其时代推断“彭山有门楣石刻的崖墓时代当为东汉中晚期”。这是发现比较早的一件重要文物,当时参加考古发掘的有李济、冯汉骥、吴金鼎、夏鼐、曾昭燏等人,都是中国近代著名的考古专家。学者们一致认为这是真正的佛像,认为“M166所出的佛像插座,对佛教的传播以及佛教在我国的开始年限提供了一些实物依据”。①参见南京博物院编:《四川彭山汉代崖墓》第36-37页图44,彩图1,时代推断见,北京:文物出版社,1991年7月第1版,第6、97、100页。在乐山麻浩和柿子湾两座东汉崖墓中后室的门额位置上,也发现了三尊坐佛像。麻浩崖墓坐佛像高37厘米,头部后有圆形项光,结跏趺坐,手作施无畏印,其形态一望而知是明显模仿外来佛教造像风格。②参见唐长寿著:《乐山崖墓和彭山崖墓》图版15,成都:成都电子科技大学出版社,1993年8月第1版,第72-73页。柿子湾崖墓带有项光的坐佛像,虽已残泐,但仍可看出原貌,与麻浩崖墓坐佛像完全相同。在彭山一座东汉崖墓的门柱内侧,也发现了雕刻的带项光佛像两尊,以及凿雕在墓壁上的小佛像甚多。③参见江玉祥主编:《古代西南丝绸之路研究》第2辑,成都:四川大学出版社,1995年12月第1版,第55页。

图三十、四川绵阳何家山一号汉墓出土摇钱树干上的佛像

图三十一、四川泸州出土的东汉佛像陶灯台

除了崖墓上发现的佛教造像,四川境内出土的摇钱树座和摇钱树干上也发现有佛教造像。1989年11月绵阳市郊何家山一号崖墓出土了一株摇钱树,在高达70多厘米的青铜摇钱树干上,等距离地分别铸有五尊佛像。④参见何志国著:《汉魏时期摇钱树初步研究》,北京:科学出版社,2007年10月第1版,第43-45页。参见绵阳博物馆、何志国:《四川绵阳何家山1号东汉崖墓清理简报》,《文物》1991年第3期,第5-6页。类似的摇钱树干佛像在四川、重庆、陕西很多地方都有发现,尤其以四川地区为多。如1998年在四川绵阳双碑白虎嘴发现崖墓30余座,其中M19和M49出土有摇钱树干佛像四尊;四川安县崖墓出土的一件摇钱树干上也铸有形态相似的佛像,摇钱树枝叶上也铸有佛像;1970年在四川梓潼县宏仁羊头山出土摇钱树干上有圆雕裸体佛像等等。据何志国《汉魏摇钱树初步研究》著述中统计,西南地区出土摇钱树的汉魏时期墓葬有189座之多,由此而发现的佛像资料颇为可观。⑤参见何志国:《四川梓潼汉末摇钱树小记——兼考梓潼摇钱树佛像》,《中原文物》2006年第3期。参见何志国著:《汉魏摇钱树初步研究》中所述,北京:科学出版社,2007年10月第1版。特别值得注意的是,四川泸州出土有一件东汉陶灯台,灯座为一结跏趺坐佛像。文物考古工作者认为,四川地区以往出土的位于画像石或摇钱树上的早期佛像遗物,均为线刻或浮雕的二维图像,而这件灯台上的佛像,是三维形态的早期佛教图像,对于早期佛像研究具有重要意义。⑥这件佛像陶灯台现藏于泸州市博物馆。参见邹西丹:《泸州市博物馆藏东汉陶佛像灯台略考》,《四川文物》2013年第2期,第63-65页,图版肆。这里还应该提到,2001年在重庆丰都县发现了一座东汉“延光四年”(125)砖室墓,出土了一尊摇钱树铜佛像,⑦参见何志国著:《早期佛像研究》,上海:华东师范大学出版社,2013年11月第1版,第12-13页。由于有可靠的确切纪年,丰都佛像可以作为中国初期佛像特征的年代标尺,进而成为研究佛像传播年代的重要依据。

上面例举的这些出土实物资料,无可争议地说明了佛教在东汉中后期已传入巴蜀地区并在民间广泛流传。也可以说,巴蜀是最早传入佛教图像的地区,对南传佛教在长江流域和向中原传播起到了重要的先导作用。值得特别注意的是,西蜀是道教的发祥地,乐山、绵阳、丰都等地的道教活动都十分活跃,早期佛像传入后便与鬼神信仰以及仙话崇尚结合在了一起,在传播方面形成了仙佛模式,或称为佛神模式。①参见温玉成著:《中国佛教与考古》,北京:宗教文化出版社,2009年7月第1版,第73-94页。参见何志国著:《汉魏摇钱树初步研究》,北京:科学出版社,2007年10月第1版,第235-254页。从文献记载来看,当时东汉统治阶层也是认为佛教同中国黄老之术差不多,将信奉佛教同求仙企盼长生不死并列的,如《牟子理惑论》说佛能飞行虚空、能隐能彰、不死不伤,②参见(汉)太尉牟融撰:《牟子》,《百子全书》下册,杭州:浙江古籍出版社,1998年8月第1版,第1098页。这同汉代方士们宣扬的神仙道术主张炼形炼神、白日飞升、长生不死的说法非常相似。《后汉书》说楚王刘英“诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠”;③参见(南朝·宋)范晔撰:《后汉书》卷42“光武十王列传”,北京:中华书局校点本,第5册,1965年5月第1版,第1428页。襄揩上书说“闻宫中立黄老、浮屠之祠”,④参见(南朝·宋)范晔撰:《后汉书》卷30下“襄揩传”,北京:中华书局校点本,第4册,1965年5月第1版,第1082页。也都是将佛教同黄老并列。可见汉代人当时还不完全了解佛教理论,基本上是用中国黄老之学和汉代道术思想在理解和对待佛教。“将佛陀视若仙人,这是当时宗教信仰的一个总的特点”。⑤参见阮荣春著:《佛教南传之路》,长沙:湖南美术出版社,2000年12月第1版,第34页。在巴蜀地区出土的摇钱树上,常见摇钱树干上有佛像、摇钱树枝叶上有西王母像的现象,正是这种融合传播的写照。

南北朝时期,佛教信仰在巴蜀地区和长江流域已大为兴盛,成都西安路出土的南齐永明八年(490)弥勒佛造像碑、梁中大通二年(530)佛教造像碑、梁大同十一年(545)释迦多宝造像碑等,成都万佛寺出土的梁普通四年(523)释迦造像与经变故事等等,⑥参见阮荣春著:《佛教南传之路》彩图,长沙:湖南美术出版社,2000年12月第1版,第20-23页。参见刘志远、刘廷壁编:《成都万佛寺石刻艺术》,北京:中国古典艺术出版社,1958年11月第1版。充分揭示了当时人们对佛教的信奉日趋高涨。此后,巴蜀地区的佛教造像更是不断增多,石刻造像几乎遍及各个州县,蔚然可观。人们对于佛教的理解,随之有了很大的转变,接受了佛教的因果轮回观念,特别是佛教关于地狱的说法,也为信众们所熟悉。这个时期,道教的传播也是很广泛的,各地名山大川修建的道观也在明显增多。从宗教的信仰看,道教是一个多神教,宣称三清是道教诸天界中最高神祇,三清为玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊,认为得道可以成仙,把尊崇诸神和讲究修炼作为人生的追求目标。佛教的说法与道教有很大的区别,佛教有三世佛,说有前世、今生、未来,而没有灵魂之说,主要讲因果轮回,把自度解脱烦恼、痛苦与普渡众生作为宗旨。佛教与道教虽然说法不同宗旨有别,但在有些方面却又相互交融,譬如对于地狱与阎王的信仰便是一个例子。道教讲人死去阴间需要路引,佛教说生前作恶死了便会入地狱,而地狱中有判官与阎王却又是借用了中国式的说法。总之,佛教、道教与传统鬼神文化在传播与交融过程中,自然而然形成了你中有我,我中有你的情形。大约在隋唐时期,已有了十殿阎罗之说,阎罗王被认为是地狱的主宰,掌管地狱轮回。佛教的地狱之说,在早期的汉译佛经中就已出现,而十殿阎罗与十八层地狱等说法,显然是佛教在中国盛传之后与传统信仰系统相互影响的结果,具有明显的汉化色彩。

丰都“鬼城”中的十殿阎罗,便正是接受了汉化佛教的影响,融入了道教与传统鬼神文化之中,从而成为了丰都“鬼城”中一项最重要的内容。此时对于幽冥世界的解释,也随之变得更为丰富了,出现了奈何桥、鬼门关、阴曹地府等等说法。阴长生与王方平于平都山升天成仙的传说,也被人讹传成了“阴王”,即阴间之王。丰都“鬼城”对各种鬼神传说也兼收并蓄,鬼神系统不断扩展,形成了庞大的鬼神谱系。这里还要特别说到,在鬼神文化的描绘与雕塑方面,汉代已有了将鬼神大量绘入画像的做法。传说中的鬼神本来都是臆测虚构之物,是凡人看不见摸不着的,谁也不知道究竟是什么样子。而一旦通过雕塑、石刻或壁画加以描绘表现,本来无形无声、来去无定、变化不测的鬼神也就成了有形之物。虽然这种做法早在战国时代甚至更早就已有之,但将鬼神大量绘入画像则是汉代的一大创造。这个做法也为后世所延续,得到了更为生动和充满想象的发展。有学者认为大约南宋时期,阴曹地府与十殿阎罗也通过建筑与雕塑而展现在了人们的眼前,成了“鬼城”中的重要景观。虽然道教关于幽都曾有多种虚构和说法,但丰都在宋代却是天下唯一鬼城,被公认为是幽都地狱所在之地。到了明朝洪武年间,更是将丰都改为酆都,正式确立了丰都鬼城的地位。由于封建王朝统治者的认可,丰都鬼城名声大噪。正是有了这些丰富的内容,更增添了丰都“鬼城”的魅力,使之成为天下闻名的幽都与仙都,以及十殿阎罗所在之地,也成了天下灵魂归宿的幽冥之都。丰都也因之被称为“鬼国京都”、“中国神曲之乡”。

五、中国鬼神文化的特点与意义

通过以上论述,现在让我们对秦汉以来的鬼神信仰与仙话崇尚、佛教的传播与影响,以及丰都“鬼城”的形成与鬼神文化的意义,作一些归纳和总结。

(一)中国的鬼神信仰由来已久,从远古时代即已有之,在商周至秦汉时期非常盛行,是传统文化中的重要组成部分。研究远古以来的鬼神文化,可以更加深入全面客观地了解中国的民间信仰的发展与特点。先秦的鬼神信仰多源而杂乱,汉代的鬼神信仰已经比较系统化,汉王朝确立了比较正统的主流神话,又包容了地方神话的存在和流行。先秦的鬼神信仰主要通过巫术的形式加以表现,到了汉代巫师已逐渐被以求仙为宗旨的方士们所取代。虽然“汉末又大畅巫风,而鬼道愈炽”,①参见鲁迅著:《中国小说史略》第5篇“六朝之鬼神志怪书”,《鲁迅全集》第9卷,北京:人民文学出版社,1981年第1版,第43页。实际上已演化为道教的传播。当时神仙之说盛行,加上佛教亦入中土,由此而形成了汉末以后鬼神信仰许多新的变化。汉代的神鬼世界已经有了相对稳定的空间定位,形成了人间、神界、冥界的三分世界,出现了幽都之说。而由于仙话的影响,幻想死后仍可以通过升仙得以永生,故而幽都也常被渲染为仙都。

(二)中国的鬼神文化,在战国与秦汉时期开始与流行的仙话相互交融,汉代更是出现了多种信仰和崇尚习俗杂糅在一起的倾向,灵魂不灭观念和当时盛行的阴阳五行学、谶纬迷信、神仙方术等相互羼杂,使得鬼神文化具有了更为复杂的内涵。东汉之后,随着本土宗教道教的崛起和外来佛教的传入,传统的鬼神文化也随之增添了新的内容,形成了更为丰富多彩的民间信仰。作为不同的宗教信仰,道教有自己的修炼宗旨与鬼神谱系,佛教也有自己的佛法理论与庞大的鬼神系列。但双方也相互借用对方的概念来充实自己的教义,比如关于道教阴间之说与佛教地狱说法的结合,就说明了双方在鬼神概念上的靠拢与交融。传统引魂升天的意识,也融入了佛教因果轮回的观念。之后随着道教和佛教的广泛传播,在长江流域和中原地区的影响不断扩大,中国民间百姓对佛、道的鬼神解释采取了兼收并蓄的态度,才逐渐形成了融佛、道、鬼神为一体的民间鬼神系统。由此可知,中国的鬼神文化具有很大的包容性,从秦汉发展到唐宋时期,已将道教的宗旨、佛教的说法,以及传统儒家的某些观念,相互交融在了一起。比如民间神仙谱系之中,既有佛教与道教的神灵,又使用儒家学说的方式分列君臣与级别,就是显著的例证。

(三)中国鬼神文化的精神内核比较复杂,具有多层结构,由此将丰富而又复杂的内涵巧妙地交织在了一起。首先是构建了信仰寄托,将敬畏神灵作为一种非常重要的思想意识,使人们获得精神上的慰藉;其次是宣扬惩恶扬善,把忠孝仁义和积德行善融入了鬼神信仰之中,来规范人们的行为和社会秩序;再者是告诫民众、教化百姓,作恶必下地狱,籍以限制人们的贪婪与恶念,起到警示与劝诫的作用。由此可知,中国鬼神文化中很多内涵都具有明显的积极意义,而且始终占据着主导地位。中国鬼神文化与佛教、道教、交融之后,将“惩恶扬善”的终极审判与“轮回转世”的终极关怀相结合,通过地狱的构建而生动形象地展现出来,也显示了教化与警戒的双重作用,具有明显的积极意义。同时我们也应清醒地看到,中国鬼神文化中有很多愚昧或虚妄的传说附会,对世界与自然的认识和理解缺乏科学精神,具有浓郁的迷信色彩。显而易见,中国鬼神文化的内涵很复杂,具有多重性,其主流是健康的,同时也交织着迷信,而这正是中国鬼神文化客观而又真实的特点。

(四)丰都鬼城的出现,和秦汉时期鬼神文化中的幽都之说有着很大的关系,后来又附会了仙都的说法。这里不仅是道教创立后的重要活动区域和修炼福地,也是南传佛教进入巴蜀后的重要传播地点。唐宋之际,佛教地狱的说法和道教幽冥观念相互交融,出现了十殿阎罗之说以及奈何桥、鬼门关、阴曹地府等等说法,加上后人附会而于此修建了相关的建筑并增添了鬼神雕塑,对丰都鬼城的形成都起到了重要作用。同时也要指出,丰都鬼城被视为幽都与仙都,这种特殊地位的确立,并不仅仅是民众对鬼神文化的崇尚与宗教信仰交融传播的结果,其实与历代封建王朝统治阶层的重视与认可并加以充分利用也有很大的关系。特别是宋朝与明朝,对丰都“鬼城”地位的确立发挥了至关重要的作用,有力地扩大了丰都鬼城的影响。从历史发展的角度来看,丰都鬼城在一定意义上也可以说是顺应社会需求的产物,是民间信仰与宗教文化的重要展现场所,这也反映了历朝统治者对掌控意识形态的重视,说明了中国鬼神文化在历史上所具有的重要地位和作用。

(五)中国鬼神文化作为一种重要的传统文化,千百年来在人们的生活中曾发挥过非常重要的作用。我们研究中国鬼神文化,深入剖析其内涵,首先应该充分肯定其惩恶扬善的精神内核,同时也要客观而清醒地指出其中的迷信糟粕。鬼神文化的另一个重要特点,是敬畏神灵、警戒民众,我们对此也应看到其积极的意义,充分肯定其在历史上的影响和作用。其次是鬼神文化与传统民俗具有非常密切的关系,譬如年节贴门神、清明扫墓、祭祖习俗、庙会进香、许愿祈福、禳灾驱邪等都是显著的例证,我们对此也应给予客观的充分的肯定。中国幅员辽阔,各地的民俗并不完全相同,鬼神文化也显示出丰富多彩的特点,譬如东岳泰山有城隍,沿海地区有妈祖,以及港澳地区对黄大仙的崇拜,少数民族也有各自的鬼神崇尚等等。相比较而言,丰都鬼城不仅是传统鬼神文化中的经典之作,而且具有浓郁的巴蜀地域文化特色,从而成为著名的人文景观。

总而言之,我们从学术研究的角度,对多学科视野下的鬼神文化进行深入探讨,实事求是地论述其由来、剖析其发展过程与形成特点,将有助于我们更加客观地认识鬼神文化的作用与影响。无论是对于文化建设还是旅游业的发展,都是具有积极意义的一件事情。以上所述,都是个人浅见,敬请方家指正。

(责任编辑:刘丽)

[Abstract]Our ancestors have the worship of the gods in ancient times,but Chinese also experienced a development process along with the progress of the society,which includes the imagination and creation of many gods,and the imagination and explanation of the the power and function of the gods.Since the Qin and Han Dynasties,the culture of spirits has entered a more bright and colorful development stage with fairy tales became popular,especially flourished in the Han Dynasty,where not only Han Dynasty established the mainstream mythology system,but also the spirits worship is diversified in various regions,which produced profound influence to the faith consciousness and social custom of the Han Dynasty.The prevalent fairy tales in the Qin and Han Dynasties,are not only related to rulers’preferences and advocacy,but also to alchemists who fueled.Fairy story has become an important and indispensable content in the burial of the Han Dynasty,around the masters of the tombs all want to find sustenance in the advocating and imagination of Heaven after death by fairy tales,whose manifestations are rich and varied.Particular concern should be paid,the Southwest Silk Road is an important early spread way of the Buddha,and early Buddhist statues have been found in Leshan,Mianyang and Fengdu.The spread of Buddhism in the Sichuan region,and integration with Taoist and the traditional culture,formed a mixed phenomenon of Confucianism,Buddhism and Taoism.the contents of buddhism have mixed into the long-standing belief and advocating of the fairy tales.Fengdu as ghost town can be regarded as Youdu and Xiandu,that is the result of the supernatural beliefs and the spread of the fairy tales,and the blending spread of the hell Yama and hell transmigration in Taoism and Buddhism,and thus become the well known Bashu cultural landscape.

[Key words]The Qin and Han Dynasties;Supernatural beliefs;The origin of the fairy tales;Buddhism;Funeral custom;Art archeology

A Research on the Supernatural Beliefs and the Fairy Tales

Huang Jianhua

(Sichuan Provincial Cultural Relics and Archaeology Research Institute,Chengdu Sichuan,610041)

B933

A

1008-7354(2016)01-0091-22

黄剑华(1949-),男,江苏沙洲人,四川省文物考古研究院研究员,中国作家协会会员,四川省民俗学会常务理事,四川客家研究中心副主任。