脑梗死患者溶栓治疗前后血脂和凝血功能参数变化

2016-10-11蔡洁丹唐万兵郑楚忠高洪丽张万霖

蔡洁丹+唐万兵+郑楚忠+高洪丽+张万霖+胡润涛+麦美容

[摘要]目的探讨脑梗死患者溶栓治疗前后血脂水平和凝血功能参数的变化,为临床治疗脑梗死提供科学依据。方法(1)对81脑梗死患者根据头部CT或MRI病灶大小,梗死体积按Pullicino公式(长×宽×层数/2)计算进行分组:大梗死组(病灶体积>10cm2)10例,中梗死组(病灶体积4~10cm2)22例,小梗死组(病灶体积<4cm2)49例,设健康对照组50例。(2)分别在溶栓治疗前24小时内、溶栓治疗后24h内、第3天和第7天采集脑梗死组血标本,进行血脂指标:甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、载脂蛋白AI(APOAI)、载脂蛋白B(APOB)和脂蛋白(a)[Lp(a)];凝血功能指标:凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)和血浆D二聚体(D-D)检测及统计学分析。结果(1)大、中、小梗死组溶栓治疗前24h内TG、TC、LDL-C、APOAI、APOB和Lp(a)高于对照组(P<0,01),HDL-C低于对照组(P<0.05);大梗死组溶栓治疗前24h内TG、TC、LDL-C、APOAI、APOB和Lp(a)高于小梗死组(P<0.05)。(2)大梗死组溶栓治疗前24h内TG、TC、HDL-C、LDL-C、APOAI、APOB和Lp(a)与溶栓治疗后24h内、第3天和第7天比较差异无统计学意义(P>0.05)。(3)大、中、小梗死组溶栓治疗前24h内FIB和D-D高于对照组(P<0.01),PT和APTT低于对照组(P<0.05),TT无统计学差异(P>0.05)。(4)大梗死组溶栓治疗前24h内FIB和D-D高于小梗死组(P<0.05),PT、APTT和TT较小梗死组无统计学差异(P>0.05)。(5)大梗死组溶栓治疗后24h内、第3天和第7天D-D、PT和APTT明显高于溶栓治疗前24h内水平(P<0.01)。结论脑梗死患者溶栓治疗前后血脂水平和凝血功能指标有明显变化,其水平变化可作为脑梗死治疗及预后的判断指标。

[关健词]脑梗死;血脂;凝血功能;溶栓;预后

脑梗死(cerebral infarction,CI)是由于脑局部血液供应障碍、缺血、缺氧引起的局限性脑组织缺血性坏死或软化,具有较高的致残率和致死率,目前最有效的治疗方法是溶栓治疗,其诊断主要依靠核磁共振、头部CT、多普勒脑血流与脑电图等检查,血脂和凝血功能指标对脑梗死的辅助诊断和疗效观察具有一定的临床意义,本研究对本院81脑梗死患者溶栓前后血脂和凝血功能参数进行了检测和分析,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择本院2014年5月~2015年10月本院神经内科住院的81例脑梗死患者,男59例,女22例,年龄37~89岁,平均(65.1±21.7)岁,发病24h内根据头部CT或MRI病灶大小,梗死体积按Pullicino公式(长×宽×层数/2)计算,分为大梗死组(梗死病灶体积>10cm3):10例,中梗死组(梗死病灶体积4~10cm3):22例,小梗死组(梗死病灶体积<4cm3):49例。发病为首次或上次未留后遗症,无短暂缺血发作,无心脏病和肾脏等病史;设健康对照组50例,为我院体检中心体检者,均排除脑血管病、心肌梗死、周围血管病、甲状腺疾病、结核、肝肾脏疾病等。各组资料无统计学意义,具有可比性。

脑梗死溶栓治疗排除标准:(1)不愿接受溶栓治疗;(2)3周内有消化和泌尿系统出血者;(3)近期服用抗凝药物且国际标准化比值INR>1.5;(4)2d内接受过肝素治疗且APTT超出正常范围;(5)3个月内患者有严重头部外伤史或颅内出血者;(6)2周内需要外科手术治疗;(7)近期心肌梗死、妊娠及其他溶栓治疗禁忌症者;(8)脑梗死发作伴癫痫发作者等。溶栓治疗方法:所有符合溶栓治疗的脑梗死患者在发病3h内,采用重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)进行溶栓治疗。

1.2检测方法

1.2.1标本采集和处理脑梗死组分别空腹在溶栓治疗前24h内、溶栓治疗后24h内、第3天和第7天静脉采集一次柠檬酸钠(1:9)抗凝管2mL和促凝管4mL;健康对照组空腹静脉采集抗凝血2mL和促凝血4mL,抗凝标本充分混匀,以3000r/min离心15min。

1.2.2仪器和试剂(1)Sysmex CA-7000全自动血凝仪及Dade Behring试剂,检测凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fbg)、凝血酶时间(TT)和D-二聚体(D-D),检测前做室内质控,质控符合要求后再检测标本,所有项目必须在4h内检测完毕。

(2)OLYMPUS AU640全自动生化分析仪及配套试剂,检测血脂指标:甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、载脂蛋白AI(APOAI)、载脂蛋白B(APOB)和脂蛋白(a)[Lp(a)],检测前做室内质控,质控符合要求后再检测标本,所有项目必须在6h内检测完毕。

1.3统计学处理

采用SPSS13.0软件进行统计学分析,检测值以(x±s)的形式表示,多组间差异性比较采用方差分析,多个样本均数两两之间的比较采用SNK-q检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1各梗死组和对照组血脂水平变化比较

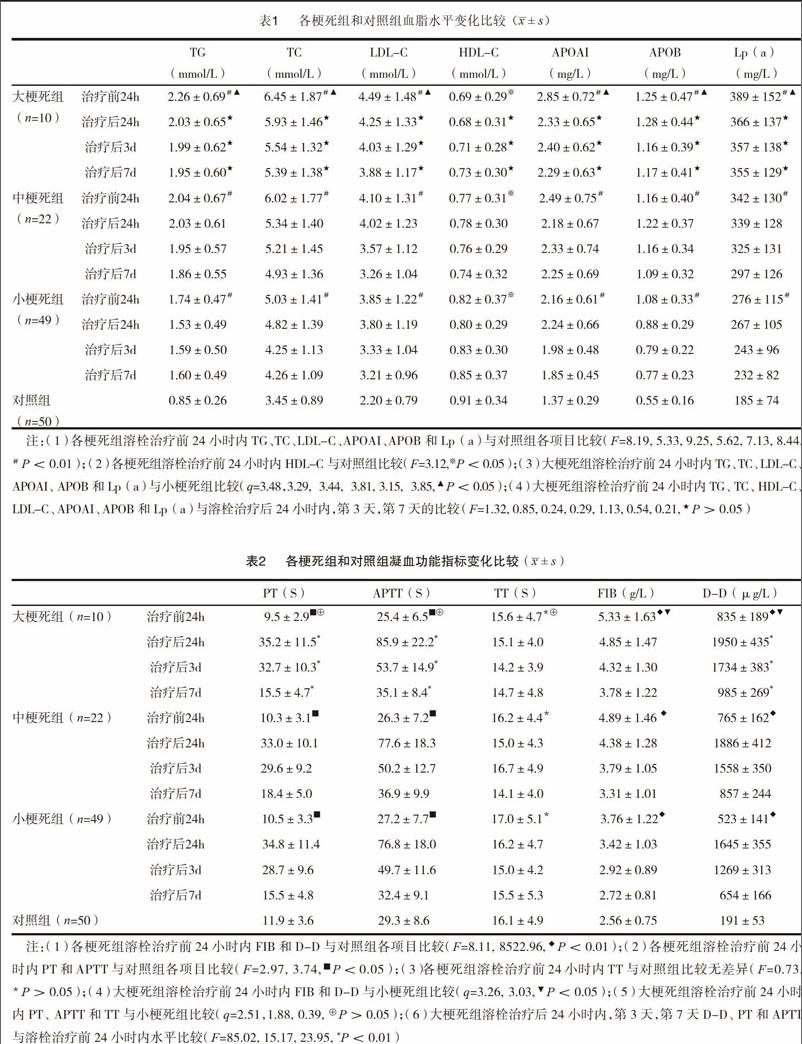

大、中、小梗死组溶栓治疗前24h内TG、TC、LDL-C、APOAI、APOB和Lp(a)高于对照组(P<0.01),HDL-C低于对照组(P<0.05)。见表1。

大梗死组溶栓治疗前24h内TG、TC、LDL-C、APOAI、APOB和Lp(a)高于小梗死组(P<0.05)。见表1。

大梗死组溶栓治疗前24h内TG、TC、HDL-C、LDL-C、APOAI、APOB和Lp(a)与溶栓治疗后24小时内,第3天,第7天比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2各梗死组和对照组血脂水平变化比较

大、中、小梗死组溶栓治疗前24h内FIB和D-D高于对照组(P<0.01),PT和APTT低于对照组(P<0.05),TT无差异(P>0.05)。见表2。

大梗死组溶栓治疗前24h内FIB和D-D高于小梗死组(P<0.05),PT、APTT和TT无差异(P>0.05)。见表2。

大梗死组溶栓治疗后24h内、第3天和第7天D-D、PT和APTT高于溶栓治疗前24h内水平(P<0.01)。见表2。

3讨论

脑梗死是最常见的脑血管疾病,约占脑血管疾病的70%~80%。近年来,脑梗死的发病率呈上升趋势。脑梗死的发生涉及许多因素,其中血脂和凝血功能参数异常是脑梗死发生发展的重要原因之一。

本研究结果显示,大、中、小梗死组溶栓治疗前24h内TG、TC、LDL-C、APOAI、APOB和Lp(a)高于对照组(P<0.01),HDL-C低于对照组(P<0.05);提示血脂代谢紊乱与脑梗死关系密切,高血脂是脑梗死的独立危险因素之一。甘油三酯(TG)是人体内含量最多的脂类,有些研究认为:TG增高与动脉粥样硬化性心血管疾病风险密切相关,当血清中TG含量增加时,可诱发某些凝血因子浓度增加,凝血活性增强,促进血小板聚集,易形成动脉血栓;胆固醇(TC)是一种环戊烷多氢菲的衍生物,其存在形式包括高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和极低密度脂蛋白胆固醇几种;HDL-C有助于清除细胞中的胆固醇,有助于防止脑血管疾病的发生;LDL-C水平与TC浓度呈正相关,超标将增加脑梗死发生发展的危险性;大量研究证实,LDL-C是动脉粥样硬化的促发因子,抑制内皮舒张因子的合成及释放;载脂蛋白(APO)是构成血浆脂蛋白的蛋白质组分,在血浆脂蛋白代谢中起重要作用:(1)促进脂类运输;(2)调节酶活性;(3)引导血浆脂蛋白同细胞表面受体结合。本研究结果表明各脑梗死组发生梗死前血清脂类代谢已处于紊乱状态,平时应动态监测血清脂类水平,使其保持在合理水平以预防心血管疾病的发生。大梗死组溶栓治疗前24h内TG、TC、LDL-C、APOAI、APOB和Lp(a)亩于小梗死组(P<0.05),结果表明梗死体积大小可能与血脂水平呈正相关,有待进一步研究。

大梗死组溶栓治疗前24h内TG、TC、HDL-C、LDL-C、APOAI、APOB和LV(a)与溶栓治疗后24h内、第3天、第7天比较差异无统计学意义(P>0.05),梗死患者治疗前后比较血脂水平无差异,说明虽然经过溶栓治疗,短期内患者血脂水平仍无较大改变,高血脂危险因素的去除需要针对性治疗、长期饮食调节和运动消耗来完成。

本研究结果还显示,大、中、小梗死组溶栓治疗前24h内FIB和D-D高于对照组(P<0.01),PT和APTT低于对照组(P<0.05),TT无统计学差异(P>0.05)。FIB是一种肝细胞合成的血浆糖蛋白,相对分子质量较大,在凝血酶作用下脱去纤维蛋白肽A和B而形成网状的纤维蛋白,FIB在动脉内形成血栓阻断血流,FIB和纤维蛋白是动脉粥样硬化斑块的主要成分。D-D是反映凝血与纤维蛋白溶解功能的分子标志物,其含量的变化能反映脑组织损伤的程度,可作为脑梗死患者预后评估及指导治疗的可靠指标。PT是反映外源性凝血系统凝血因子的筛选实验,与纤维蛋白原及因子Ⅴ、Ⅶ、X水平有关;APTT是反映内源性凝血系统Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ因子水平的筛选实验;TT是反映凝血共同途经是否存在异常的抗凝指标。本研究结果表明脑梗死患者与健康对照组比较,其血液处于高凝状态,凝血因子的活性增加,高凝状态正是脑梗死发生和发展的重要环节。

大梗死组溶栓治疗前24h内FIB和D-D高于小梗死组(P<0.05),PT、APTT和TT无统计学差异(P>0.05)。研究结果表明梗死体积与机体凝血和纤溶糸统的异常改变程度可能呈正相关;FIB和D-D比PT、APTT和TT能更敏感地反映梗死发生情况。大梗死组溶栓治疗后24h内、第3天和第7天D-D、PT和APTT高于溶栓治疗前24h内水平(P<0.01),脑梗死患者经过降纤酶等药物溶栓治疗,其FIB浓度降低、纤维蛋白形成受到抑制、部分凝血因子被灭活、血小板聚集减少和抑制血管收缩而发挥抗凝血作用。溶栓治疗过程中机体纤溶更加活跃,释放的D-D片段明显增加,有研究还把D-D增高的倍数作为溶栓治疗效果的评价指标。有研究显示溶栓治疗能提高急性脑梗死的生存率和预后质量,但脑出血发生率也相应增加,溶栓治疗过程中应密切注意凝血功能下降而发生的出血。

综上所述,血脂和凝血功能指标异常与脑梗死发生发展及恢复密切相关,因此临床上除对患者进行CT或MRI等影像学检查外,还应动态监测患者血脂水平和凝血功能参数的改变,这对脑梗死患者的辅助诊断、疗效观察和预后监测具有重要的临床价值。