全球治理转型与中国责任

2016-09-29毕海东钮维敢

毕海东 钮维敢

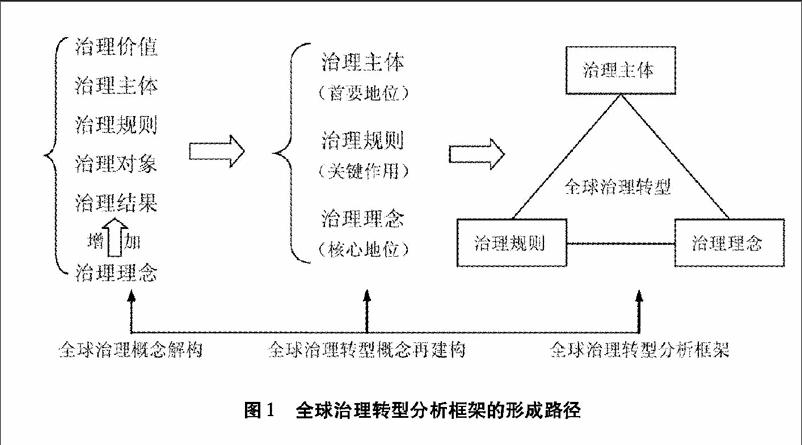

摘要 全球治理转型是一个宏大的概念,本文通过对全球治理概念进行解构,明确了全球治理的六个要素,并提取其中三个要素即治理主体、治理规则、治理理念作为转型指标,建构了分析全球治理转型的框架思路。从规范研究的角度讲,全球治理转型属于“元治理”概念的范畴,目标是实现全球善治。进而,全球治理转型应着力调和当前全球治理中存在的治理主体缺位、治理规则滞后、治理理念陈旧三个困境,体现全球善治的合法性、有效性和包容性。面对全球治理转型,一个负责任的中国必然要做出自己的思考和回应。中国应该在推动全球治理权力和平转移、治理规则公平革新、治理理念渐进更新上发挥积极作用。

关键词 全球治理转型 治理主体 治理规则 治理理念 中国责任

从上世纪90年代被提出以来,全球治理(global governance)一直是学术界和政策界讨论的一个热门话题。全球治理是顺应全球化(globalization)趋势而出现的一个概念,是治理(governance)在全球层面的拓展和运用,随着全球化的不断深入,其概念内涵也不断丰富,成为人们理解全球变革的一个重要而有益的视角。进入21世纪,恐怖主义、金融危机、防止核扩散、气候变化、人道主义干预等全球性治理议题不断拓展和相互交织,使得全球性公共产品的供应和需求之间的矛盾更加突显,全球治理陷入困境,全球治理转型(the transformation of global governance)受到国际社会越来越多的关注。面对全球治理转型,一个负责任的中国必然要做出自己的思考和回应。2015年10月12日,中共中央政治局就全球治理格局和全球治理体制进行第二十七次集体学习,明确了“全球治理体制变革正处在历史转折点上”,“要审时度势,努力抓住机遇,妥善应对挑战,统筹国内国际两个大局,推动全球治理体制向着更加公正合理方向发展,为我国发展和世界和平创造更加有利的条件”《习近平在中共中央政治局第二十七次集体学习时强调:推动全球治理体制更加公正更加合理 为我国发展和世界和平创造有利条件》,资料来源:http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/13/content_2946293.htm。。这为中国积极参与全球治理转型指明了方向。但是,全球治理理论产生于西方,全球治理实践当前也以西方为主。基于中国和西方国家各自不同的发展阶段、国际地位和历史文化传统的考虑,中国参与全球治理必须从中国视角出发,贡献中国的治理智慧,提出中国的治理方案,提升中国在全球治理制度性安排中的地位和作用,推动全球治理转型。

一、全球治理及其转型:概念的解构与再建构

20世纪90年代以来,“治理”一词在西方十分流行,不仅引起了学者的关注,也为政治家和国际组织所关注,各方分别从不同的角度对治理、善治和全球治理展开论述。1992年,在社会党国际前主席、德国前总理勃兰特(Willy Brandt)的倡议下,28位国际知名人士发起成立了“全球治理委员会”(Commission on Global Governance),并由英瓦尔·卡尔松(Ingvar Carlsson)和什里达特·兰法尔(Shridath Ramphal)任主席。该委员会于1995年发表了《天涯成比邻》(Our Global Neighborhood)的研究报告,较为系统地阐述了全球治理的概念、价值以及全球治理同全球安全、经济全球化、改革联合国和加强全世界法治的关系。“全球治理委员会”对治理的定义是:“治理是个人和机构或公共和私人管理其共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突的或不同的利益得以协调并且采取合作行动的一个持续的过程。它既包括有权迫使人们服从的正式机构和机制,也包括个人和机构或者同意或者认为符合其利益的各种非正式安排”Commission on Global Governance, Our Global Neighborhood, http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm.。全球治理理论的主要创始人之一詹姆斯·罗西瑙(James N.Rosenau)通过比较治理与统治(government)来界定治理,他指出:“与统治相比,治理是一种内涵更为丰富的现象。它既包括政府机制,同时也包括非正式、非政府的机制,随着治理范围的扩大,各色人等和各类组织得以借助这些机制满足各自的需要并实现各自的愿望”[美]詹姆斯·罗西瑙主编,张胜军、刘小林等译:《没有政府的治理——世界政治中的秩序与变革》,江西:江西人民出版社,2001年,第5页。。此外,还有其他的中西方学者对治理或全球治理做出概念界定参见:R.A.W. Rhodes, “The New Governance: Governing without Government,” Political Studies,Vol. 44 Issue 4, 1996, p. 652-667; Lawrence S. Finkelstein, “What Is Global Governance?” Global Governance, Vol.1, No.3, 1995, p. 367-372; Gerry Stoker, “Governance as Theory: Five Propositions,” International Social Science Journal, Vol. 50 Issue 155, 1998, pp. 17-26; Jean-Pierre Gaudin, “Modern Governance, Yesterday and Today: Some Clarifications to Be Gained from French Government Policies,” International Social Science Journal, Vol. 50 Issue 155, 1998, pp. 47–56; Francois-Xavier Merrien, “Governance and Modern Welfare States,” International Social Science Journal, Vol. 50 Issue 155, 1998, pp. 57–67; Marie-Claude Smouts, “The proper use of governance in international relations,” International Social Science Journal, Vol. 50 Issue 155, 1998, pp. 81–89; 唐贤兴:《全球治理:一个脆弱的概念》,载《国际观察》,1999年第6期,第21-24页;陈绍峰,李永辉:《全球治理及其限度》,载《当代世界与社会主义》,2001年第6期,第57-61页;俞可平:《全球治理引论》,载《马克思主义与现实》,2002年第1期,第20-32页;蔡拓:《全球治理的中国视角与实践》,载《中国社会科学》,2004年第1期,第94-106页,等等。。梳理这些定义,可以看出,相对于统治以及管理(management)而言,治理的主体、方式和权威来源是多元的,各种公共和私人的机构只要得到公众的认可,都可以成为各个不同层面上的治理中心。进而,这也意味着在为社会经济问题寻求解决方案的过程中,公私治理主体之间治理界限和治理责任的模糊性。

全球治理是治理在全球层面的拓展和运用,所以,两者在基本精神和核心内涵上是相同或相通的。如上所述,全球治理并没有统一的、明确的定义。本文也无意提出一个新的关于全球治理的定义,而是在上述定义的基础上,重点探讨对全球治理概念的解构。中国学者俞可平认为,全球治理的要素包括五个方面:全球治理的价值、规制(regimes)、主体或单元、对象或客体以及全球治理的结果其中,全球治理价值是全球治理所要达到的理想目标,是超越国家、种族、民族、宗教、意识形态、经济发展水平之上的全人类的普遍价值;全球治理规制是维护国际社会正常秩序,实现人类普遍价值的规则体系,包括用以调节国际关系和规范国际秩序的所有跨国性的原则、规范、标准等;全球治理主体是制定和实施全球规制的组织机构,主要有三类:各国政府、国际组织、全球公民社会组织;全球治理对象是已经影响或者将要影响全人类的、很难依靠单个国家得以解决的跨国性问题;全球治理效果涉及对全球治理绩效的评估,集中体现为国际规制的有效性。参见俞可平:《全球治理引论》,载《马克思主义与现实》,2002年第1期,第25-27页。。一些学者把这五个核心要素转化成五个问题:即为什么治理、如何治理、谁治理、治理什么、治理得怎样。笔者认为,在全球治理的要素中,治理主体是首要的,治理规制或规则(rules)是关键的。这主要是基于如下考虑:治理规则是由治理主体制定的,治理对象是客观的(在一些情况下,全球性问题的出现是由于治理主体的缺位和治理规则的陈旧,如全球金融危机),治理价值的实现(治理结果)在很大程度上依赖于治理主体的治理意愿和能力以及治理规则的合法性和有效性。那么,在这五个要素的基础上还可以增加“治理理念”(concept of governance)作为全球治理的要素。应该说,治理理念是治理主体的世界观在治理问题上的反映,也即治理主体的治理观。治理理念在治理活动中居于统摄和核心地位,治理主体如何设定治理价值、如何看待(接受抑或排斥)其他治理主体、如何制定治理规则、如何设置治理绩效的评估依据等都要受到治理理念的影响;反过来说,治理活动本身也带有治理主体的治理理念的烙印。这样,通过对全球治理概念的解构,本文明确了全球治理的六大要素,笔者进而将治理主体、治理规则和治理理念作为探讨全球治理转型的三个着力点,以此建构起全球治理转型的概念及分析框架(见下图)。

二、全球治理转型:治理主体、治理规则、

治理理念三个视角的解读全球治理面临的困境主要表现为,随着全球性议题的增多,全球性公共产品供应不足,甚至在国际关系理论和国际战略层面时不时出现权力政治、国家中心论和民族主义的回潮秦亚青:《国际关系理论发展的现状》,载《国际观察》,2016年第1期,第1页。,导致治理在全球层面失去效力,有学者将其称为“全球治理失灵”(global governance failure)秦亚青:《全球治理失灵与秩序理念的重建》,载《世界经济与政治》,2013年第4期,第5页。,以区别于单位层次和局部层面的政府失灵(government failure)和市场失灵(market failure)。由此,学者们又提出了“元治理”(meta-governance)的概念参见:Bob Jessop, “The Rise of Governance and the Risks of Failure: the Case of Economic Development,” International Social Science Journal, Vol. 50 Issue 155, 1998, pp. 29–45; Jan Kooiman and Svein Jentoft, “Meta-governance: Value, Norms and Principles, and the Making of Hard Choices,” Public Administration, Vol. 87, No. 4, 2009, pp. 818-836; [英]鲍勃·杰索普著,程浩译:《治理与元治理:必要的反思性、必要的多样性和必要的反讽性》,载《国外理论动态》,2014年第5期,第14-22页。,以克服治理的失效和失灵。从这个意义上来说,全球治理转型可以被视作是对全球治理的“治理”(the governing of global governance),进而可以被纳入“元治理”概念的范畴。从规范研究的角度来看,通过对全球治理的“治理”,全球治理转型所要实现的目标是全球“善治”(good governance)。根据前述全球治理转型的分析框架,笔者认为,全球治理转型应着力调和当前全球治理中存在的三个困境:治理主体缺位、治理规则滞后、治理理念陈旧,体现全球善治的合法性、有效性和包容性。

(一)全球治理转型要反映治理主体结构的变化

后冷战时代,与全球化进程相伴而随的是多极化趋势。在强权政治盛行的传统国际政治实践中,多极的存在往往是一种暂时的力量均衡,呈现十分不稳定的状态。但在经济全球化迅速发展的今天,多极化进程显然具有不同以往的新趋势王毅:《全球化背景下的多极化进程——试论政治多极化与经济全球化的相互联系》,载《国际问题研究》,2000年第6期,第2页。。具体来说,就是全球的权力分布呈现由集中到流散的态势,即权力转移。这种权力转移可以通过两个维度来考察:一是从国家行为体向非国家行为体(non-state actor)转移。近代威斯特伐利亚体系建立以后,在相当长的时间里,国家是世界舞台上的主角,世界政治的主要内容就是国家间(interstate)政治。二战结束后,非国家行为体大量涌现造成了国家主权的弱化,除了政府间国际组织(IGOs)的影响力大大增强外,全球市民社会迅速兴起,非政府组织(NGOs)在全球事务中的作用也越来越明显。二是从传统的西方大国向新兴大国转移。冷战后,国际格局经历了短暂的“单极时刻”(Unipolar Moment)Charles Krauthammer, “The Unipolar Moment,” Foreign Affairs, Vol. 70, No. 1, 1990/1991, pp. 23-33.,随后呈现出“一超多强”的态势,随着以金砖国家(BRICS)为代表的新兴经济体群体性崛起,以美国为首的西方国家在全球权力格局中的份额相对减小。

但审视全球治理格局,西方发达国家在治理事务上拥有绝对主导权和话语权,非国家行为体与非西方国家则处于治理的边缘。这是因为,第一,威斯特伐利亚体系下的国际制度和国际规则设计主要反映的是国家作为国际社会主导行为体的事实,这种规则主导下的治理就是“国际治理”(international governance),非国家行为体并没有被纳入现行治理规则之中;第二,“即使在全球化时代,任何关于全球治理的令人信服的解释都不会忽视国家间权力不平等的核心所在。权力等级制度塑造了全球治理的结构、根本目的和优先权”[英]托尼·麦克格鲁,陈家刚编译:《走向真正的全球治理》,载《马克思主义与现实》,2002年第1期,第39页。,因此,根据自身在全球权力等级体系中的位置,非西方国家在参与全球治理时将受到更多的局限,而西方大国则更有能力利用全球化带来的机会,这种不平等体现的就是“西方治理”(Western governance)。善治的基本要素之一是合法性,即社会秩序和权威被自觉认可和服从的性质和状态,换言之,获取和增加合法性的主要途径是增加公民的共识和政治认同感,这也就表明合法性内在地包含代表性和公平性。但现行全球治理中出现的“国际治理”(此处侧重指忽视非国家行为体作为治理主体的存在)和“西方治理”偏见并无代表性和公平性可言,这无疑是对善治合法性的冲击。治理主体缺位所导致的合法性不足不仅在价值上不符合善治的要求,而且使得国际社会在面对全球性治理难题时并无有效应对之策,例如全球反恐呈现“越反越恐”的形势以及ISIS的兴起绝不能只从大国的反恐不力上找原因,考虑到恐怖主义滋生的环境和传播的途径,私营部门(private sector)完全可以在反恐上发挥积极作用Jessica Stern, “Obama and Terrorism——Like It or Not, the War Goes On,” Foreign Affairs, Vol.94, No.5, Sep./Oct. 2015, p. 70.,关键是国家尤其大国是否认可并予以推动。所以,全球治理转型首先要反映治理主体结构和权力消长的变化,改变大国支配世界的现状,赋予非国家行为体和新兴大国更多的治理权力,让它们分担治理责任和义务,提升全球治理的合法性。

(二)全球治理转型要推动治理规则的革新

全球治理是建立在规则基础上的(rule-based)治理,规则是全球治理的关键要素。作为全球性公共产品的治理规则不能有效应对全球性挑战,主要在于“规则滞后”。首先,治理规则滞后于治理主体结构的变化。在全球化推动下,如果说潜在的参与治理事务的主体在全球舞台上日益活跃代表的是行为体治理意愿增强的话,治理规则的滞后则限制了相关行为体的治理空间。比如,美国国会迟迟不能批准2010年确定的向新兴经济体重新分配IMF投票权的决定,事实上阻碍了新兴经济体参与全球经济治理的进程。其次,治理规则滞后于治理议题的不断扩展。随着全球化的深入发展,全球治理议题不断扩展,如全球经济体系中的贸易、金融和投资体系的改革问题,安全领域的恐怖主义和核扩散问题,发展领域的气候变化和千年发展议程的落实问题,以及其他全球公共政策问题等十分突出。在全球相互依存的不断加深的大背景下,各种治理议题相互叠加,形成议题网络,一个国家或地区内部的问题可能会演化成全球性问题,一个领域的问题也可能会外溢(spill over)到其他领域,导致治理难度不断加大。

全球治理规则的供应不足,既与前述的治理主体缺位有关,也是民族主义高涨、保护主义上升的结果,是典型的“集体行动困境”(collective action dilemma)。在当前的形势下,由于权力的分散和转移,新一轮民族主义意识形态的上位,美国霸权地位的相对衰落,以及作为战后国际秩序思想基础的新自由主义(Neoliberalism)的式微,二战后那种以正式治理规则形态出现的大范围国际合作和国际规则因功能、效率下降而面临革新。由于竞争的现实与合作的需求同时存在,许多问题单个国家难以解决,国际竞争加剧又需要朋友和伙伴,因此,新形势下的国际合作或者规则形态开始发生深刻的变化,“意愿者联盟”、非正式制度安排、公私伙伴关系(Public Private Partnership,PPPs)等不断发展参见朱立群等主编:《全球治理:挑战与趋势之序言》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第3-5页。。这些非正式制度安排虽然因具有灵活性和软约束性特征,在实践中易于推行,一定程度上弥补了全球多边主义规则治理的困境,但也出现了治理机制复杂化的问题,从而加剧了全球治理的碎片化(fragmentization)。这种碎片化包含了无等级秩序下嵌套的、部分重叠的以及平行的机制,但缺乏总体的结构安排,使全球治理规则改革面临有效性的更大挑战与考验某些西方观察家“唱衰”中国倡导成立的亚投行(AIIB)就是出于这种考虑。参见Paola Subacchi.“The AIIB Is a Threat to Global Economic Governance,” http://foreignpolicy.com/2015/03/31/the-aiib-is-a-threat-to-global-economic-governance-china/.。所以,全球治理转型也要推动治理规则的改革与创新,真正融合新旧治理主体两种力量,将现行的非正式制度安排和公私伙伴关系纳入全球治理架构中,改善全球治理的碎片化现状,提升治理规则的有效性。

(三)全球治理转型要实现治理理念的更新

治理理念是全球治理的深层次要素,如果治理观念得不到更新,治理主体结构的变化和治理规则的革新都难以反映在全球治理转型中。当今的全球治理中,西方发达国家处于中心和主导地位,新兴治理主体则处于边缘和从属地位,因而,治理规则的制定以最大化维护西方大国的利益为标准,在更深层次上反映了西方的治理理念。西方治理理念主要表现为一元论逻辑延伸基础上形成的二元对立思维方式,实质是基于人性恶基础上的冲突型治理观高奇琦教授梳理了西方主流秩序观,包括霸权秩序论、均势秩序论、世界体系论、文明冲突论、民主和平论,总结指出西方的秩序观继承了基督教的一元论逻辑(即认为只有基督教或世俗世界的自由民主才是正确的,其他都是错误的甚至邪恶的)和使命精神(即认为对于异教和异教徒,只有消灭才是正道),是基于人性恶假设的冲突秩序观。参见高奇琦:《全球共治:中西方世界秩序观的差异及其调和》,载《世界经济与政治》,2015年第4期,第68-73页;秦亚青教授认为现在的治理理念是与现代性思维相关的,其中三种尤为明显:一元主义治理观(即认为只有规则治理才是基本的或正确的方式)、工具理性和二元对立思维方式。参见秦亚青:《全球治理失灵与秩序理念的重建》,载《世界经济与政治》,2013年第4期,第9-12页。本文在两位学者研究的基础上进一步探讨西方的治理理念。。一元论逻辑体现在治理的各个要素中:在治理价值上信守“西方价值”(自由、民主),在治理主体上坚持“西方治理”,在治理方式上主张“规则治理”,在治理绩效的评估上坚持“西方标准”。这种一元论逻辑很自然就延伸为二元对立的思维方式。黑格尔的冲突辩证法是二元对立思维方式的理论概括,认为在任何一种结构中,正题与反题是两极,二者之间的关系是矛盾、对立、冲突的。任何两种力量、结构或是过程之间以冲突为基本取向,以消灭对方为发展前提秦亚青:《全球治理失灵与秩序理念的重建》,载《世界经济与政治》,2013年第4期,第11页。。这种二元对立的思维方式在西方近代政治哲学上可以找到渊源,从托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)到卡尔·施密特(Carl Schimtt)的政治思想家都以人性恶为前提,在冲突的意义上认知世界政治,冲突因此具有了本体意义,甚至被内化为一种客观存在,成为一种自我实现的预言(self-fulfilling prophecy)。

全球化时代造就了以新兴大国和非政府组织为代表的新兴治理主体的兴起,与以西方大国为代表的既有治理主体共存于全球治理格局中,这种力量对比态势很容易被置于冲突辩证法的二元对立的认知框架之中,被解构为“既有”和“反面”。既有治理主体从维护自身治理地位和治理利益的角度考虑,将新兴治理主体视为现行治理规则的破坏者,对其进行压制;而新兴治理主体从争取自身治理地位和治理利益的角度,将既有治理主体视为旧秩序的维护者,努力摆脱现行治理体制施加的束缚。在这样一种思维定势导致的认知框架中,各方很难就全球性议题达成一致。所以,全球治理转型也要实现治理理念的更新。但这种理念深植于西方政治思想史和政治实践中,一时半刻难以有根本性变化,现实的做法还是新兴治理主体提出更富有包容性和建设性的治理理念,以此与西方的二元对立思维方式形成互补并逐渐影响甚至取代它,这当然是一个艰巨而漫长的过程,但唯有此,各方才能构建起真正的全球身份认同。

三、全球治理转型中的中国责任

探讨中国在推动全球治理转型中的责任,首先需要考虑的是中国对待全球治理的态度。应该说,当前的全球治理在很大程度上仍然依托现行的国际体系,中国对现行国际体系的态度经历了从游离、革命到认可、接受的过程。随着中国加入国际体系和融入全球化的进程加快,国际体系与全球化之间的功能性矛盾不断凸显,中国认识到了全球治理的合理性,从而加大了参与国际事务并与国际规则接轨的自觉性。但基于发展中国家和社会主义国家的双重身份定位,以及在国际社会中受到的诸多不公正待遇,中国又深感全球治理转型的必要性。与此同时,中国对西方发达国家强调和关注的非领土政治、全球公民社会有较多保留,对突破联合国和多边主义框架,由全球公民社会倡导和推动的全球层面与跨国层面的活动和机制的建立持慎重态度蔡拓:《全球治理的中国视角与实践》,载《中国社会科学》,2004年第1期,第99页。。另外需要指出的是,从广义的角度说,一国的国内治理属于全球治理的组成部分,每个国家的良好治理是实现全球善治的基础,进而中国要参与并推动全球治理转型必须以良好的国内治理为前提。本文重点探讨中国在全球治理转型中的责任,但并不否认中国国内实现良治的必要性。根据前述全球治理转型的分析框架,笔者认为,中国应该在推动全球治理权力和平转移、治理规则公平革新、治理理念渐进更新上发挥积极作用。

(一)推动全球治理权力和平转移

全球治理转型的现实依据之一是治理主体的增加,治理结构需要将其纳入其中,这也就意味着治理权力的分享和转移。前述权力转移的两个维度都体现了新兴治理主体要求“分权”(power decentralization)与既有治理主体力图“护权”(power maintenance)的博弈。从国际政治的角度看,权力转移博弈是一个极具风险的过程。纵观国际关系史,近代以来的大国崛起和权力转移,基本是通过体系战争才得以实现的。有鉴于此,对于全球治理转型中权力转移的风险不可不察。中国是新兴治理主体中的重要一员,被西方一些持悲观现实主义态度的观察家视为充满“变数”(modification)的国家,但考察改革开放以来中国对国家身份的再定义、对战略文化的再建构、对安全利益的再思考,中国表现出负责任的体系内大国、合作型战略文化和重视相互安全等重要特征秦亚青:《国家身份、战略文化和安全利益——关于中国与国际社会关系的三个假设》,载《世界经济与政治》,2003年第1期,第10-15页。,这表明中国与国际社会的关系是正向互动。当前,中国提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系,以合作取代对抗,以共赢取代独占,不搞零和博弈和赢者通吃那一套王毅:《构建以合作共赢为核心的新型国际关系》,载《国际问题研究》,2015年第3期,第2页。,为国际关系和全球治理注入了正能量。社会建构主义认为,行为体之间的互动形成了共有观念,由此形成的观念结构形塑了行为体的身份和利益,并决定了行为体的行为Alexander Wendt, “The Agent-structure Problem in International Relations Theory,” International Organization, Volume. 41, Issue. 03, June 1987, pp. 335-370.。那么,在全球治理实践中,中国在与外部世界互动中,主动营建合作共赢的治理环境,降低治理权力转移过程中的风险,本身就是对全球治理的一大贡献。

如果说坚持和平“分权”和倡导新型国际关系有可能被视为“一厢情愿”的话,那么,以中国为代表的新兴治理主体完全可以抓住全球化时代世界局势变革中出现的一些机会,迫使既有治理主体无法“护权”而不得不“分权”。例如,2008年全球金融危机爆发前,国际货币基金组织(IMF)被认为是西方治理全球经济尤其是治理非西方的发展中国家经济的主要国际组织之一。随着金融危机以及欧债危机的相继爆发,新兴大国通过IMF和G20集团开始介入危机,西方国家在全球经济治理中的地位和作用发生了历史性的变化。IMF要在全球经济治理中发挥应有的作用就不得不接受非西方成员尤其是新兴大国提出的改革,以适应世界经济的新变化。G20介入解决欧债危机,更是体现了非西方新兴大国通过国际经济合作论坛介入西方事务的新尝试。从过去西方通过多边制度治理“非西方世界”到现在新兴大国利用多边制度介入西方事务,这是一个历史性的转变,也为新兴治理主体参与全球治理带来新的启示。中国作为全球第二大经济体和有重要影响力的国际行为体,完全可以用好自身的经济实力和政治影响力,抓住全球化进程中出现的治理契机,推动新旧治理主体在一些全球性治理议题上的合作,增进各方的战略互信,从而实现全球治理权力的和平转移。

(二)推动全球治理规则公平革新

对于中国来说,参与推动全球治理转型的首要条件和基本参照是其能否在全球治理的规则制定中发挥积极的作用。中国是一个发展中的新兴大国,建国之后相当一段时间内发展重心放在国内事务上,参与并制定全球治理规则的意愿和能力不足,尚未成为真正意义上的规则制定者(rule maker)。随着国家利益的拓展和综合国力的提升,中国开始更多地参与全球治理。针对全球治理中存在的“治理失灵”和规则偏见,中国逐步有了修订乃至制定全球治理规则的自觉性。这是中国提升软实力(soft power)和实现大国崛起的必经阶段。早在2005年9月,时任美国常务副国务卿的佐立克(Robert B. Zoellick)就提出,要求中国做现存国际体系中“负责的利益攸关方”(responsible stakeholder),要求中国在国际上“按规则办事”(play by rule)Robert B. Zoellick, “Whither China: From Membership to Responsibility?” http://2001-2009.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/53682.htm.。但美国闭口不谈到底要中国遵守“什么规则”“谁制定的规则”这类问题。因为在美国看来,现行“国际规则”不言而喻都是在美国主导下建立的。美国以及其他西方国家不断要求中国“按照国际规则办事”,好像中国从来“不按照国际规则办事”一样,但事实上,到目前为止,中国加入了几乎所有的政府间国际组织和有约束力的国际公约。所以,在推动全球治理规则革新上,中国关注的重点不应是笼统含糊的规则,而是“谁来制定规则”“制定什么规则”“为什么制定规则”和“如何制定规则”等问题,在与西方对话时,要通过这些问题找到西方利用规则约束中国的逻辑。

其实,让中国“按照(现存西方主导下的)国际规则办事”就是全球治理(“治理”作为动词)中国,而全球治理的转型为中国从被全球治理到参加全球治理、在全球治理中发挥更大的作用提供了机会庞中英:《全球治理转型——从世界治理中国到中国治理世界?》,载《国外理论动态》,2012年第10期,第14-15页。。那么,中国要在推动全球治理转型中发挥作用,必须理顺中国与全球治理的关系,逐步变“全球治理中国”为“中国治理全球”。在这里,“中国治理全球”不能理解为中国在参与全球事务上要表现出咄咄逼人(aggressive)的姿态,而是要理解为中国看待外部世界的心态和视角的转变,更加强调中国作为一个全球重要治理主体的能动作用。在此基础上,中国可以基于自身实力和实际需求(实际需求即指中国的需求,也指世界的需求),稳健地提出一些关涉全球治理议题的宏观设想和规划倡议,在前期充分调研的基础上,逐步予以推进和实施。同时,中国在创建新规则的过程中,不可避免地会面临治理机制碎片化的问题。可以说,全球治理机制碎片化的出现是对单一治理机制失灵的一种必要和适时的反应王明国:《机制碎片化及其对全球治理的影响》,载《太平洋学报》,2014年第1期,第11页。。例如,众多双边和小多边自由贸易协定的诞生正是世界贸易组织框架下的多哈回合谈判陷入僵局的产物。对于新兴治理主体来说,治理机制碎片化既提供了机遇,也带来了挑战。作为一个负责任的大国,中国在倡导新治理机制同时也要考虑如何整合既有机制,提升治理机制的公平性和有效性。对中国来说,这既是一种道义要求(morality),也是一种能力(ability)体现。

(三)推动全球治理理念渐进更新

当今世界是一个多元多维的世界,西方的治理理念只是基于西方现代化过程的治理实践而提出来的,不完全符合全球化时代的要求和新兴治理主体的期望。但治理理念的更新是一个长期的过程,需要足够的时间与推力。即便如此,新兴治理主体也要为之努力。现实和可行的思路是新兴治理主体提出反映全球治理转型趋势的新的治理理念,丰富现有的治理理念,实现治理理念的“多元”并存,以此淡化甚至取代西方带有冲突性质的二元对立思维方式。在倡导新的治理理念方面,博大精深的中国文化应该做出应有的贡献。中国官方提出的“和谐世界观”就是具有中国特色的全球治理理念,它传承了中国传统的“和而不同”“天人合一”等思想精髓,在 “一”与“多”的辩论上持包容立场,反映了中国哲学观中讲求关系建构的认知,顺应了全球化背景下行为体间关系多元化和复杂化的发展趋势。进而,中国学者秦亚青提出了“关系治理”(Relation-based Governance)的概念,将全球治理视为一种对相互之间关系的塑造、协调和管理过程,将塑造关系身份视为治理的要素,将协商过程视为治理的根本所在,以区别于西方坚持的“规则治理”(Rule-based Governance)。规则治理是基于工具理性(instrument rationality)的一元主义治理观,而基于价值理性(value rationality)的关系治理涉及的行为体至少是两个(在常态下是多个),并注重行为体间良性互动关系的建构,体现的是多元主义的治理观,在治理价值上更富有包容性,也更契合当今的全球治理实践。

在建构一种理念的时候,人们往往不自觉地陷入自我局限的思维窘境中,即在概括自己与对立面的不同中突出自己的特色,这种持续的“找不同”使得理念缺乏舒展的气质和向外延伸的勇气。所以需要另外一种“找共通”的思维,在看似不同的事物之前寻找彼此的共通性和联系性,将理念的包容边界扩大开来“找不同”与“找共通”的思维借鉴了苏长和教授的观点。参见苏长和:《从关系到共生——中国大国外交理论的文化和制度阐释》,载《世界经济与政治》,2016年第1期,第5-25页。。所以,关系治理和规则治理不应该被置于对立面,而应该被看作是互补的:通过关系治理,可以在遵循治理规则的行为个体之间构建起一种真正的伙伴关系,进一步促进整体治理效度的提升,最终形成一种既有规则可循、又有和谐关系的信任社会。那么,紧接着的一个问题就是治理理念的传播和认同问题。中国一贯以多边场合(如国际组织、国际会议、国际论坛等平台)为舞台,阐述中国提出的外交理念,这对于传播中国的全球治理理念完全适用。同时,中国可以充分利用公共外交、民间外交,与官方外交形成紧密的配合,以柔性范式传播中国理念,民间力量通过外交作为而发展壮大也是中国国内治理与全球治理实现良好互动的一大特色。对于理念的认同问题,除了正面的引导和推进,中国为代表的新兴治理主体还可以在一些有把握的治理议题上积极作为,如应对金融危机,所谓“实践出真知”,理念之争最终还是要通过问题的解决来检验,新兴治理主体完全可以通过治理能力的提升来为治理理念的传播拓展空间。

四、 结语

同全球治理一样,全球治理转型是个宏大的概念,如何能够在错综复杂的全球事务中分离、提取、归并全球治理及其转型的基本要素,并构造出分析全球治理转型的相对可行的框架,本文提供了一种研究路径。治理主体的首要地位主要体现在主体的能动作用上,具体指主体对于治理权力转移过程中的风险进行考察和防范,并推动治理规则和治理理念的演进。治理规则的关键作用表现为当今的全球治理主要是基于规则的治理,治理主体的治理主张和治理理念的价值规范都要通过治理规则来彰显。治理理念的核心地位源于其内含在治理结构中的本源性和基础性,治理主体的变化和治理规则的革新以及整体上全球治理转型的收效都依赖于治理理念的与时俱进。所以,全球治理转型要在治理主体、治理规则和治理理念三个要素的变革上有所作为,同时,三者之间的相互关联也使得它们在推动全球治理转型上具有内在一致性。人类历史发展方向是走向共和共通的世界。在当今全球化进程中,中西方文化应该进一步加强沟通、了解和协作。而且,在世界文化的发展过程中,中国文化应该扮演一个非常重要的、融合的、创造新文明的角色成中英:《全球化中的中西方文化差异与交融》,载《中国海洋大学学报(社会科学版)》,2004年第6期,第27-32页。。有鉴于此,中国在推动全球治理权力和平转移、治理规则公平革新、治理理念渐进更新上责无旁贷。这是中国在综合国力提升的背景下展示文化自信的重要平台,也是中国特色大国外交在未来砥砺前行、更加有为的必然选择。

参考文献:

[1]詹姆斯·罗西瑙主编,张胜军、刘小林等译.没有政府的治理——世界政治中的秩序与变革[M].江西:江西人民出版社,2001.

[2]俞可平主编.全球化:全球治理[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[3]朱立群等主编.全球治理:挑战与趋势之序言[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[4]秦亚青.关系与过程:中国国际关系理论的文化建构[M].上海:上海人民出版社,2012.

[5]秦亚青.权力·制度·文化——国际关系理论与方法研究文集[M].北京:北京大学出版社,2005.

[6]唐贤兴.全球治理:一个脆弱的概念[J].国际观察.1999(6).

[7]陈绍峰,李永辉.全球治理及其限度[J].当代世界与社会主义.2001(6).

[8]俞可平.全球治理引论[J].马克思主义与现实.2002(1).

[9]蔡拓.全球治理的中国视角与实践[J].中国社会科学.2004(1).

[10]秦亚青.国际关系理论发展的现状[J].国际观察.2016(1).

[11]秦亚青.全球治理失灵与秩序理念的重建[J].世界经济与政治.2013(4).

[12]鲍勃·杰索普著.治理与元治理:必要的反思性、必要的多样性和必要的反讽性[J].程浩译.国外理论动态.2014(5).

[13] 王毅.全球化背景下的多极化进程——试论政治多极化与经济全球化的相互联系[J].国际问题研究.2000(6).

[14]托尼·麦克格鲁.走向真正的全球治理[J].陈家刚编译.马克思主义与现实.2002(1).

[15]高奇琦.全球共治:中西方世界秩序观的差异及其调和[J].世界经济与政治.2015(4).

[16]秦亚青.国家身份、战略文化和安全利益——关于中国与国际社会关系的三个假设[J].世界经济与政治.2003(1).

[17]王毅.构建以合作共赢为核心的新型国际关系[J].国际问题研究.2015(3).

[18]庞中英.全球治理转型——从世界治理中国到中国治理世界[J].国外理论动态.2012(10).

[19]王明国.机制碎片化及其对全球治理的影响[J].太平洋学报.2014(1).

[20]苏长和.从关系到共生——中国大国外交理论的文化和制度阐释[J].世界经济与政治,2016(1).

[21]成中英.全球化中的中西方文化差异与交融[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2004(6).

[22]R A W Rhodes.The New Governance: Governing without Government[J]. Political Studies,1996(4).

[23]Lawrence S Finkelstein.What Is Global Governance? [J].Global Governance, 1995(3).

[24]Gerry Stoker.Governance as Theory: Five Propositions[J].International Social Science Journal, 1998(155).

[25]Jean-Pierre Gaudin.Modern Governance, Yesterday and Today: Some Clarifications to Be Gained from French Government Policies[J].International Social Science Journal, 1998(155).

[26]Franois-Xavier Merrien.Governance and Modern Welfare States[J].International Social Science Journal, 1998(155).

[27]Marie-Claude Smouts.The proper use of governance in international relations[J].International Social Science Journal, 1998(155).

[28]Bob Jessop.The Rise of Governance and the Risks of Failure: the Case of Economic Development[J].International Social Science Journal, 1998(155).

[29]Jan Kooiman and Svein Jentoft.Meta-governance: Value, Norms and Principles, and the Making of Hard Choices[J].Public Administration, 2009(4).

[30]Charles Krauthammer.The Unipolar Moment[J].Foreign Affairs, 1990/1991(1).

[31]Jessica Stern.Obama and Terrorism——Like It or Not, the War Goes On[J].Foreign Affairs, 201(5).

[32]Alexander Wendt.The Agent-structure Problem in International Relations Theory[J].International Organization, 1987(3).

(责任编辑:崔建树)