服装艺术设计专业教学改革的探索与实践

——以“服装材料学”课程为例

2016-09-27李祖华

李祖华

(韶关学院美术与设计学院,广东韶关512005)

服装艺术设计专业教学改革的探索与实践

——以“服装材料学”课程为例

李祖华

(韶关学院美术与设计学院,广东韶关512005)

“服装材料学”课程教学存在的主要问题是教材容量大、学生兴趣不高、教学技术落后、教学方法单一、学科衔接不够紧密、教学与市场和实践脱节等。教学过程中,革新课程体系,激发学生学习兴趣,利用现代化教学手段和全方位教学方式,加强实践操作训练等有效调动学生的学习兴趣,培养学生的创新思维和实践能力。

“服装材料学”;教学改革;实践;服装艺术设计专业

“服装材料学”课程是服装艺术设计专业教育重要的专业基础课程之一。主要传授服装材料的纤维原料、组织结构、种类、服用性能与风格特征、选择与应用、发展趋势等诸多方面的内容。服装材料是服装设计中的三大要素之一,是人们选购服装的首要因素。因此,无论从服装要素还是消费者的角度来看,服装材料都起着重要的作用。只有了解和掌握了服装材料的相关知识,才能正确地选用服装材料,设计和生产出让顾客满意的产品。怎样进行“服装材料学”的教学,为服装艺术设计专业的其他课程打下坚实的基础显得尤为重要。因此,研究和改革“服装材料学”课程的教学内容、教学方法和手段对提高学生的专业技能和服装行业的水平具有重要的意义。

一、“服装材料学”课程传统教学情况

近年来,根据跟踪调查毕业生在工作岗位和实践能力的情况。结果显示,目前的“服装材料学”课程教学主要存在以下几个方面的问题:

(一)教材内容与授课时数难以协调

当前的《服装材料学》教材,教学内容广、含量大,涉及纺织学、化学、卫生学、心理学、美学等众多学科领域,涵盖了服装相关的所有材料,包括各种纤维形态结构和服用性能、各种纱线特征及其对织物的影响、面料和辅料,以及它们的性能、特点、舒适卫生、保健安全、搭配方式以及服装保养、整理等多方面内容[1]。而且教材的编者大部分都是纺织工程的专家学者,所以教材比较适合工科类学生学习,专门为艺术类服装专业学生编撰的教材较少。授课时数通常为34学时左右,如果完全按照教材进行授课的话,不仅学时不够,而且艺术类的学生短时间内难以理解和掌握,容易产生抵触心理。

(二)学生对“服装材料学”课程认识不足,缺乏学习兴趣

一方面,大多数同学在思想上不重视“服装材料学”这门课程,认识不到这门课程的重要性。认为只要学好服装设计的艺术表现就行了,学习“服装材料学”课程的知识不如学习服装色彩和立体裁剪有用,不如学习工艺制作和纸样设计实际,片面地认为服装材料与服装设计和制作没有太大的关系。认为这门课程只要了解基本的面料知识,能识别几块常用的面料即可,忽略了面料性能对服装结构造型、服装工艺选择及最终穿着效果和功能的影响。殊不知,一件服装徒有令人赞叹不已的设计效果,没有选择合适的服装材料来完成其造型,深化其创意是不能称之为优秀的服装设计作品的,不能熟练正确地选择服装材料的设计者是不能成为一名真正的设计师的。另一方面,艺术类的学生大部分文化功底不足,特别是理科基础比较差,而“服装材料学”课程的部分内容涉及物理、化学等学科领域,课程的理论性太强,内容深奥、抽象,不易理解,学生不感兴趣。

(三)教学手段落后,教学方式单一

“服装材料学”课程时刻保持与社会的时尚流行趋势相适应。当今社会科技的发展和相关学科的进步日新月异,不断涌现新型纺织纤维材料和新风格面料,而教材里部分内容相对陈旧,授课内容没有及时更新;因为授课任务重,教师通常采用满堂灌、填鸭式的单一教学方式,授课手段比较枯燥。

(四)与其他学科缺少衔接,与实践环节、市场结合不够紧密

“服装材料学”课程教学过程中,与服装设计、服装结构、服装工艺等相关学科的交叉渗透不够,学生动手实践和创新能力差。很多学生学完这门课程后,不能根据选择的面料进行服装结构准确处理,制作出纸样;不能根据作品中选择的材料不同相应地改变制作工艺等等。很多同学在学完了“服装材料学”课程的知识后,仍然不会根据自己的服装效果图(设计稿)选择合适的服装材料,把握不准当前市场上流行的面料风格。主要是因为“服装材料学”课程大篇幅讲解的是织物的性能,而没有将织物和服装结合起来,理论知识缺少与实践教学相结合。学生所学的理论知识没有得到直观的展示和实践验证,理论教学与实践环节严重脱节。

二、“服装材料学”课程教学模式的探索与实践

根据多年的摸索和实践,我们对“服装材料学”课程开展了以下方面的教学改革与实践。

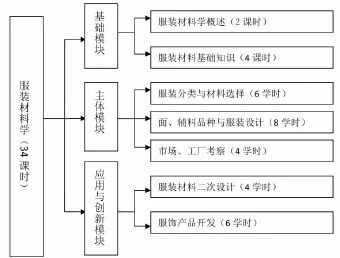

(一)革新“服装材料学”课程体系

根据国际服装教育发展方向和我国服装产业需要,以及服装艺术设计专业学生的特点,突出基础理论知识的应用和实践能力的培养;以应用为目的,加强基础理论知识的针对性和适用性,科学设置“服装材料学”课程的各个教学模块。课程体系中删除理论性强的部分,增加不断涌现出的新工艺、新技术等内容,使“服装材料学”课程的教学内容体系更丰富、更科学,增加新的应用型教学环节,突出服装设计人才的知识交叉和应用能力的培养,构建有助于培养应用型服装设计人才的“服装材料学”课程体系。具体如图1所示:

图1 “服装材料学”课程体系

该体系中,基础模块阶段主要引导学生重视这门课程以及讲授服装材料的服用性能和风格特征的基础理论。通过这个模块的学习,学生能了解纤维、纱线、织物的分类等相关基础知识,掌握常用织物的外观和性能等特性,掌握服装材料的舒适性、耐用性等服用性,掌握织物的光感、色感、质感、形感、舒适感等织物的风格特征及评定方法。主体模块阶段主要讲授按服装功用和风格两个分类方法下各类服装材料的选择,天然纤维面料、化学纤维面料、毛皮和皮革面料、针织面料和蕾丝面料等织物风格与服装造型设计、服装结构设计、服装工艺设计之间的紧密联系,通过实地考察巩固知识并掌握服装材料发展及应用趋势;应用与创新模块中传授服装艺术设计专业特色,通过服装材料二次设计和服饰产品开发实践教学环节,调动学生的主动性和创新性思维。体现了以市场为导向,拉近课程与实践的距离,突出应用型教学的特点,使课程体系更加完整。

(二)引导认识,激发学生对“服装材料学”课程兴趣

美国教育学家布鲁纳说过:“使学生对一门学科有兴趣的最好办法势必使之知道这门学科是值得学习的。”为了引导学生正确认识“服装材料学”这门课程的重要性,激发学生的兴趣。我们主要做了以下方面工作:第一,在“服装材料学”概述课中带领学生欣赏历届毕业设计的优秀作品,让他们用眼睛看,用手触摸感觉作品的用材。同时讲解作品用材与作品造型、结构、工艺等相协调和有待改进之处。第二,展示国内外著名服装设计师经典作品用材的案例,令学生深刻领略大师们对服装材料的强大的驾驭能力。第三,剪辑美国服装设计师真人秀节目“天桥风云”中部分视频,让学生体会参赛设计师们如何运用服装各种材料。第四,介绍几篇关于服装新材料的报道或文章,展示科学技术在服装材料中的魅力。第五,介绍一些选购服装时鉴别服装面料的简易方法,从而判断服装档次及合理价格,以及在日常生活中去除服装上顽固污渍和服装防虫、防掉色的小窍门,从多个角度引导他们,提高他们的兴趣。

(三)优化教学手段,实行全方位的教学及考核

由于“服装材料学”有些内容比较抽象,理论性强。在传统教学中,学生面对静止单调的课本和黑板,难免感到枯燥乏味,对所学的内容不理解。因此从课程内容的特点出发,用FLASH、3DMAX等计算机软件制作成集文字、声音、图像、动画于一体的教学课件。将纤维横纵截面形态、三原组织立体形态图、针织物成形过程等直观地演示给学生,使复杂的信息简单化,教学内容更丰富、形象、生动,充分调动学生的视听感官。不仅提高了学生的学习兴趣,而且加深了学生对知识的理解。

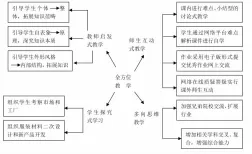

进一步提高“服装材料学”课程的教学质量,还需要围绕教学内容,探究更合理、有效的教学方式,改变传统的填鸭式的单一教学方式,在注重基础知识传授的同时,还要激发学生积极主动思考,关注学生对知识的吸收掌握和应用能力。根据不同的授课内容和学习阶段采用“启发式教学+互动式教学+多向思维教学+学生探究式学习组合”的全方位教学方式进行授课,具体如图2所示:

图2 全方位教学方式示意图

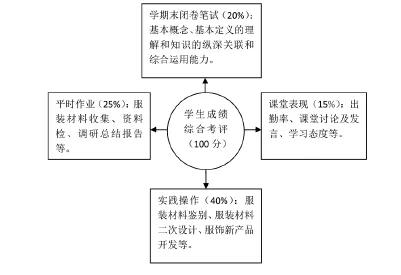

“服装材料学”课程传统的考核方式是以闭卷笔试为主的单一形式,既不能检测学生对知识的综合应用能力,也不利于培养学生的实践能力和创新思维能力[2]。结合本门课程的特点,实行“闭卷考试+课堂表现+平时作业+实践操作”的多元化考核,综合评定学生成绩。具体如图3所示:

图3 多元综合考核示意图

实践证明,采用多方位、综合性考评成绩的方式,能激发学生主动学习,鼓励他们积极参与讨论、实践等教学环节,有利于培养学生综合运用知识的能力和动手实践的能力。

(四)加强实践训练,拓展学科交叉空间

“服装材料学”课程是一门与服装艺术设计、服装结构设计、工艺制作、生产、营销等多门学科及实际应用联系非常紧密的学科,是一门科学与艺术相互交融的学科。因此,在授课过程中要加强实践训练环节,从多方面拓展服装材料学与其他学科的交叉空间,及时关注相关科研成果,拓宽学生视野。具体做法如下:

1.课堂上感触实物。在讲解纤维、纱线、面料分类与特性时,将各种材料分门别类,发给学生,让他们通过视觉、触觉、听觉等方式感性认识服装材料的外观,软、硬、光滑、粗糙、冷、暖特性及摩擦声音等。还将常用的面料做成服装套在人模上,展示面料与造型设计、结构设计和工艺设计的关系,强化了学生对抽象概念的感性认识。

2.课下收集实物。以布置课后作业的形式,让学生在市区面料市场甚至到广州面料市场和各种面料展销会等免费索取各种面、辅料小样,并标注其名称、原料成份、纱支特数、组织结构、面料密度、克重、性能、风格特征、运用及价格等。将收集的材料制作成册,形成材料库,作为今后学习和运用的宝贵资料。在此过程中他们充分感受到不同面料的性能,进一步了解了不同面料的软硬度、伸缩性、悬垂性等,并归纳出面料的风格特征,进而分析能用于何种款式、风格的服装设计。在第二模块后半段让学生讲演并分享各自的面料册,扩充材料实物的范围,加深印象,从而不单提高了学生的鉴别能力和实际运用能力,还锻炼了学生的沟通能力、归纳总结、表达能力。

3.第二模块最后4学时带领学生到各大品牌专卖店、大型商场和服装厂学习考察。了解和探讨不同款式的服装怎样选择材料,不同品牌服装选择和运用材料的特点、价格和销售情况,并从顾客对品牌服装的购买情况,反思服装材料的使用是否与服装主题一致,怎样改动效果会更佳;研究不同的服装材料在加工过程及使用方面的方法和技巧。进而探讨不同品牌和不同风格服装对于布料的选择等,并写成调研报告。在课堂上教师引导他们互相启发,共同研讨,帮助他们进一步理解材料与服装设计、服装结构、制作工艺及营销等其他学科的关系,从而拓展了学科的交叉空间,加大了它们相互渗透的力度。

4.第三模块教学中,让学生自己设计色彩、图案等,并带领他们一道通过扎染、蜡染、印花、手绘、刺绣、抽纱、折叠、编织、镶嵌、绗缝、贴缀等手法对服装材料进行二次设计。同学们看到自己亲手设计制作的作品感到非常自豪和喜悦。在服饰产品开发部分主要采用“实题实做”、“实题虚做”、“虚题虚做”、“虚题实做”等方式进行选题,并在教师指导下完成一系列(至少4套)产品开发、制作。至今,已有数套设计方案和产品被服装企业采用。进一步激发了学生的兴趣,还提高了他们的创新能力,促进学生把知识内化成自己的技能,教学效果大为改善。

三、结语

在几年的教学过程中,围绕服装企业的用人特点,我们经过不断调整课程体系,增强学生实践动手能力,改进授课手段、方式,优化考核方式等探索和实践,课堂教学效果取得了较好的成效。学生学习本课程的兴趣进一步增强,在课堂上比以前更活跃,平时也更关注和研究服装材料,对于增强该课程的教学实效性起到了一定的作用。我们应该与时俱进,因材施教,培养出适合现代服装企业发展的应用型人才。

[1]杨莉.浅谈面向艺术类专业《服装材料学》课程的教学实践[J].广西轻工业,2011(6):139-140.

[2]罗军.服装材料学教学改革的探索与实践[J].教育教学论坛,2013(1):71-72.

(责任编辑:刘带)

Exploration and Practice of Teaching Reform in the Course of Fashion Art Design:A Case Study of the Course of Clothing Materials Science

LI Zu-hua

(College of Painting and Arts Design,Shaoguan University,Shaoguan 512005,Guangdong,China)

As for Clothing Materials Science,the main problems existed in the course teaching material capacity,student interest is not high,backward teaching technology,single teaching method,interdisciplinary coordination is not enough,teaching and the market and practice disjointed.Teaching process,reform the curriculum system;to stimulate students interest in learning,using modern teaching means and all-round teaching methods,closely linked to the market to strengthen operational training to effectively mobilize the clothing art design professional students interest in learning,training students'creative thinking and practical ability.

clothing materials science;teaching reform and practice;fashion design

J99

A

1007-5348(2016)07-0134-04

2016-04-30

韶关学院第十五批教育教学改革研究项目“基于‘应用型’人才培养的‘服装材料学’教学改革探索与实践”(SYJY20141568)

李祖华(1982-),男,江西进贤人,韶关学院美术与设计学院讲师,硕士;研究方向:服装设计、服装与服饰文化。