号准错题脉象巧治错题病根

2016-09-22田云庆

田云庆

[摘 要]错题是一种教学资源。当学生在学习中产生错误时,教师不要轻易地给学生打红叉,而应号准错题的“脉象”,及时捕捉学生错题中的价值,充分挖掘错题中潜在的智力因素,巧妙地加以利用,并从中寻找错误的原因,及时改进、改变教学策略,这样才能巧治学生错题的病根,让数学课堂更加精彩纷呈。

[关键词]笔算除法 竖式 算理 错题 数形结合 动手操作

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2016)23-019

三年级“除数是一位数的笔算除法”是这一单元的教学重点,也是学生学习多位数除法的基础。笔算除法的演算过程,不仅要多次应用乘法和减法,还要涉及0的计算,且演算的步骤较多,需要注意的问题也比较多,学生很容易出错,不难发现学生从一开始学习时就显得很吃力。随着课程改革的深入实施,对学生的计算又有了更高的要求,如教师要重视学生是否理解了运算的算理,是否能准确地得出运算的结果,而不是单纯地看运算的速度。这就要求我们一线教师改变以往的教学策略,从学生的学情出发,选择合作的教学策略,使不同的学生得到不同的发展。

一、错例再现,生成背景

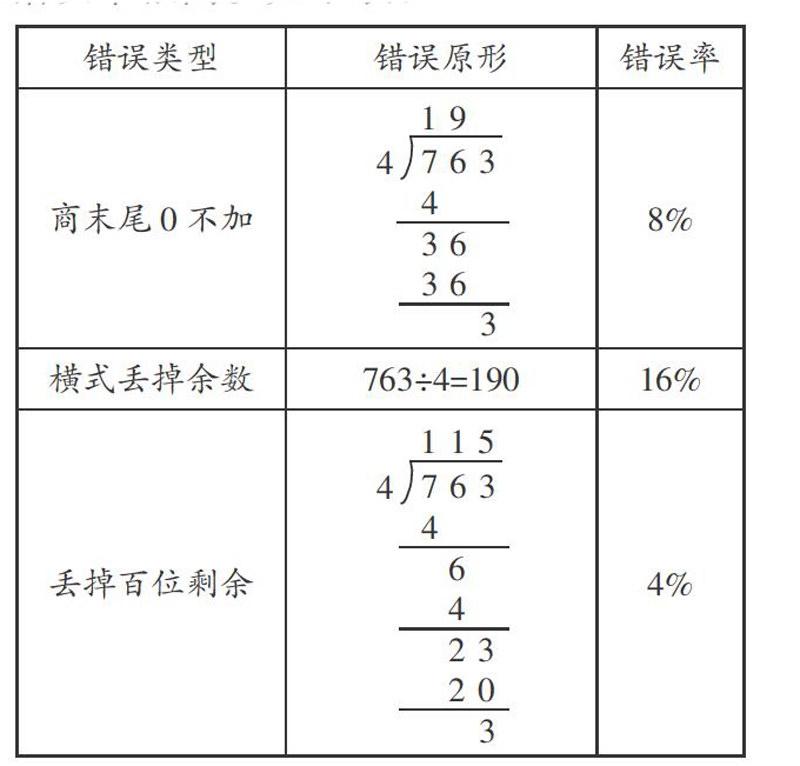

三年级第二单元的第七课时是“商末尾有0的笔算除法”,在批阅学生的课堂作业时,我发现笔算除法中763÷4的错误率很高。如下表:

在分析错题时,我就在想:“为什么学生不容易掌握笔算除法呢?原因到底出在哪里?学生在学习这一内容时会遇到哪些困难?这些困难又该如何解决?笔算除法如何进行教学才是有效的呢?”

二、号脉寻因,揭开错题的真面目

在错题面前,教师和学生都要勇敢面对、仔细审视、认真反思,找出错题的病因,改进教学策略,充分利用有价值的错题资源,提升教学效率,让错题“华丽转身”。

1.解析教材,定准目标

三年级“除数是一位数的除法”是在学习表内乘、除法和一位数乘多位数的基础上进行教学的,为学生掌握除数是两位数的除法、除数是多位数的除法奠定了扎实的基础。同时,教材按照“先口算——再笔算——再估算”的顺序进行编排,体现了由易到难、由低到高的思维规律,而“商末尾有0”的笔算除法是笔算除法的最后一节计算课,可见它的难度和出错率不一般。“商末尾有0的除法”的前一个例题是“商中间有0的除法”,在计算方法上已经没有什么新的内容,只是对实际计算时容易发生错误的问题进行研究。因此,教师可以制定以下教学目标:通过不同错题的呈现,使学生在分析、比较中掌握商末尾有0的除法,并掌握正确、简单的书写格式。

错误是学习的必然产物,直接反应了学生的学习情况。教师只有把握好教材,制定准确的教学目标,才能使错例资源得到有效的利用。

2.解读学生,找到病根

三年级学生开始进入发育期,自制力弱,活泼好动,注意力易分散,导致做题时心浮气躁,没有静下心来好好思考,总是凭记忆乱做,而他们脑海中记住的往往是自己以前错误的做法。当学生再次遇到此类题时,发现已做过就不注意认真审题,结果因为审题不仔细、条件没看清而做错。对于“商末尾0忘加”的错误,学生知道个位不够除了,那么个位上的3就是余数,但他们不知道用“0”去占位,所以我认为根本原因是学生不理解算理;对于“丢掉百位剩余”的错误,学生错误的原因一是百位忘记相减了,二是不知道百位剩余的数要和十位上的数合起来一起除,即算理不理解;对于“横式丢掉余数”的错误,学生主要是因为习惯差,解题丢三落四。

3.教师反思,杜绝重复出错

对于学生的错题,如果教师只是一味地照着自己的思维不断重复地讲解,而对于“学生为什么错”“错在哪里”“怎样的方法才能使学生真正理解和学会”等问题没有研究,那么我敢肯定之后让学生再做同样的题目,一定还会错。所以,在学生出现错误时,教师应该反思自己的教学,及时找到学生错误的原因,改进自己的教学,杜绝学生犯同样的错误。

三、对症下药,巧治错题病根

《数学课程标准》明确指出:“计算能力是小学生必备的一项基本的数学能力,它不仅与数学基础知识密切相关,而且与训练学生的思维、培养学生的非智力因素等也是相互影响、相互促进的。”因此,培养学生的计算能力是数学教学的一项重要任务。于是我从错例入手改进教学,提高学生的计算能力。

1.系统策划为之铺垫

課堂教学中,教师应该注重学生已有的知识经验,找到知识的生长点,引导学生经过同化和顺应,构建新的认知结构。那么,学生已有的知识经验、知识的生长点是什么呢?怎样引导学生构建新的认知结构呢?我认为学生已有的知识经验是二年级下册学过的简单的笔算除法,但由于时间相隔太久,很多学生对除法竖式的书写格式和试商的方法都已经淡忘。所以,在教学笔算除法前,教师需要认真研读教材的真正用意,系统地把握好教材,为学生的后继学习打好基础。

(1)前期渗透,润物无声。

“除数是一位数的除法”是在口算除法和除法竖式的基础上进行学习的,所以教师教学口算除法时应让学生理解和掌握商是整十、整百、整千的算理,能快速进行口算。如教学“把60张彩色手工纸平均分给3人,每人得到多少张”时,这题几乎所有学生都会做,列式为60÷3=20(张)。教师问学生是怎么做的,大部分学生回答:“6除以3等于2,6后面有一个0,那就在得数2后面也加上一个0。”如果学生仅仅停留在模仿加0上,而不知道为什么后面要加一个0,那学到后面“商中间有0”“商末尾有0”的除法时,学生不理解或经常遗忘用0占位,我认为这是很正常的事情。因此,教师不应该只要求学生模仿,而要让他们真正明白加0的意义,即6个十除以3是2个十,2个十就是20。

又如:“把66张彩色纸平均分给3人,每人得到多少张?”教材安排这道题的目的不仅仅是让学生知道十位上6除以3等于2、个位上6除以3也是2,而是让学生充分体会分的过程,即先把60张彩色纸平均分成三份,每份20张,再把剩下的6张彩色纸平均分成3份,每份是2张,最后列式计算为20+2=22。有了这个体验过程,再让学生说算理就容易多了,即6个十除以3等于2个十,6个一除以3等于2个一,2个十加2个一就等于22。这样教学,潜移默化地为接下来理解竖式计算打下了基础。因此,前期教学中进行算理的渗透十分有必要,能为学生理解和掌握一位数除多位数的除法计算打下基础。

(2)易处着手,触类旁通。

“一位数除两位数”的两个例题编排在笔算除法的最开始,是二年级学习简单的笔算除法和一位数除三位数笔算除法的纽带,学生理解比较容易。针对学生“丢掉百位剩余”的错误,在简单的例题教学中就可以着手引导学生思辨。如教材第16页的例2“52÷2”和例1“42÷2”的区别就在于百位上除不尽有余数,教师可以让学生自己比较这两题的不同之处,说一说百位剩余的数怎么办,也可以先呈现“丢掉百位剩余”的现象,让学生在简单问题解决中突破解决复杂问题的难点。

(3)合理组织,张弛有度。

计算教学也要做到合理组织,张弛有度。如课本第20页练习中的第7题,教师就可以放手让学生自己寻找错误的原因,思考“错误的地方应该怎么订正”“给了我们什么启示”等问题,也可以让学生小组进行比赛,看哪一组发现的问题多,得到的启示多。课堂教学中,教师适度的放手既有利于激发学生的学习兴趣和热情,又有助于学生对知识的理解和内化。

2.本质入手为之建模

有经验的教师都知道,学生只要弄清了笔算除法的算理和基本的书写格式,无论是几位数的笔算除法,都能够根据本节课的笔算建模,利用知识的迁移解决问题。那么,如何帮助学生弄清笔算除法的算理,理解笔算的本质,为笔算除法建模呢?我认为可从以下几个方面入手:

(1)动手操作,物到型的建模。

计算算理的理解对学生来讲是最为困难的事情了,要想突破这一难点,动手操作无疑是一个很好的办法。以“42÷2”為例,教师可以让学生两人一组合作先摆小棒,再把分的过程写下来。让学生利用摆小棒、记录等操作活动来独立解决“42÷2”,我认为这一环节非常需要,也很有必要,因为在动手过程中,学生才能真正体验4个十和2个一是怎样平均分成两份的。紧接着教学例2“52÷2”,也让学生充分摆小棒,使学生经历最高位剩余怎么分的过程。摆小棒是为了实现学生对计算算理的自觉内化,即使花费时间再多,也是值得的。在学生充分操作后,让他们自己尝试写笔算过程,然后展示各自的算法。这个过程,教师要试图引导学生在试做和操作中反复进行,使学生感受到操作过程和所得结论是有某种联系的,直至他们将操作活动内化为心智活动。

(2)数形结合,数到式的建立。

利用几捆小棒、几根小棒等学具和几个十、几个一这些概念进行除法计算,并用竖式表示操作和口算,此时用到的知识就是分别用十位上的数除以除数,用个位上的数除以除数,然后经历由口算中的几个十到十位上的几和几个一到个位上的几的转化,完成思维上的第二次抽象。学生经历了两次抽象后,对两位数除以一位数的计算算理就了然于胸了。以课本第19页练习四中的“93÷3”为例,第一步用9个十除以3,也就是用十位上的9除以3,所以要在商的十位上写3,与被除数的十位对齐;第二步用3个一去除以3,也就是用个位上的3除以3,商1,把1写在个位上。在每一步商后,要把除数与商相乘得到的积写在要分的数的下面减一减,看是否分完,然后再分下面的数,即把后面的数移下来。这时再让学生说一说笔算的书写过程,引导学生梳理算法就顺畅多了。

3.多样拓展为之升华

(1)理解为本,强化对比。

著名教育家乌申斯基认为:“比较是一切理解和思维的基础,我们正是通过比较来了解世界上的一切的。”在笔算教学中充分运用比较的方法,有助于突出教学重点,突破教学难点,使学生容易接受新知识,防止知识的混淆,提高辨别能力,从而扎实地掌握所学知识,发展逻辑思维能力。如比较除数是两位数的除法与除数是一位数的除法有什么相同点和不同点、呈现对和错的两个竖式让学生比较发现错误的地方等,在教学中适时、恰当地运用比较法,能使学生学得轻松愉快、扎实有效,提高学习的效率。

(2)变式练习,促进生成。

在课堂教学中,我发现通过变式练习,可以使学生对知识的理解达到更深的层次。如可以让学生每人编两道一位数除三位数的除法算式,学生自己出题自己做,他们会感到很新鲜,会有很大的兴致去解题。当然,也可以引导学生通过判断来巩固,如判断被除数末尾有0、商的末尾一定有0等。又如,把下面的竖式填写完整。

错题是一种教学资源。当学生在学习中产生错误时,教师不要轻易地给学生打红叉,而应号准错题的“脉象”,及时捕捉学生错题中的价值,充分挖掘错题中潜在的智力因素,巧妙地加以利用,并从中寻找错误的原因,及时改进、改变教学策略,这样才能巧治学生错题的病根,让数学课堂更加精彩纷呈!

(责编 杜 华)