膳食纤维的制备、性能测定及改性的研究进展

2016-09-14丁莎莎黄立新张彩虹谢普军张耀雷中国林业科学研究院林产化学工业研究所生物质化学利用国家工程实验室国家林业局林产化学工程重点开放性实验室江苏省生物质能源与材料重点实验室江苏南京20042中国林业科学研究院林业新技术研究所北京0009

丁莎莎,黄立新,*,张彩虹,2,谢普军,张 琼,张耀雷(.中国林业科学研究院林产化学工业研究所,生物质化学利用国家工程实验室,国家林业局林产化学工程重点开放性实验室,江苏省生物质能源与材料重点实验室,江苏南京20042;2.中国林业科学研究院,林业新技术研究所,北京0009)

膳食纤维的制备、性能测定及改性的研究进展

丁莎莎1,黄立新1,*,张彩虹1,2,谢普军1,张 琼1,张耀雷1

(1.中国林业科学研究院林产化学工业研究所,生物质化学利用国家工程实验室,国家林业局林产化学工程重点开放性实验室,江苏省生物质能源与材料重点实验室,江苏南京210042;2.中国林业科学研究院,林业新技术研究所,北京100091)

大量的研究表明膳食纤维具有控制人体体重、改善肠道功能、清除有毒物质等生理功能,对人体的健康起着积极的作用。我国物产资源丰富,可利用的膳食纤维资源开发潜力大,制备高生物活性的膳食纤维产品是近年来研究热点之一。本文通过对国内外膳食纤维的制备、性能测定及改性等方面的相关研究过程和结果进行分析比较,指出了膳食纤维的提取和脱色的方法和特点,归纳总结了代表膳食纤维主要性能的测定方法,并就膳食纤维的改性技术进行探讨,为膳食纤维制备工艺的优化、产品生物活性的提高等未来研究提供帮助和参考。本文还就其未来的应用前景进行展望和建议。

膳食纤维,制备,提取,脱色,性能测定,改性

膳食纤维(dietary fiber,DF)是一类不易被人体消化酶消化的碳水化合物及其类似物,其主要来自植物细胞壁,包括纤维素、半纤维素、木质素、果胶和树胶等。膳食纤维根据其在水中的溶解性,分为水不溶性膳食纤维(insoluble dietary fiber,IDF)和水溶性膳食纤维(soluble dietary fiber,SDF)。SDF主要有果胶、树胶、低聚糖等亲水胶体物质和部分半纤维素,IDF主要有纤维素、部分半纤维素和木质素[1]。IDF由

于其多孔性和低密度,可以增加粪便体积和促进肠道蠕动,具有防止便秘的功能,而SDF比IDF具有更重要的生理功能,可以降低血糖和血脂,调节血压,预防肠胃疾病和心血管疾病等[2-3]。有研究表明,采用化学、物理处理或酶改性处理,可以使膳食纤维中大分子组分连接键断裂为小分子物质,使IDF向SDF转化,增加SDF的含量,进一步提高膳食纤维的功能品质[4]。

常见的食物中如谷物、豆类、水果、蔬菜等含有丰富的膳食纤维。我国有着丰富的纤维素原料,特别是食品加工中的下脚料和废弃物,如豆渣、小麦麸、米糠、蔗渣以及各种水果皮等,都可用于制备膳食纤维。膳食纤维作为一种对人体健康有益的功能性食品,已成为食品工业领域的研究热点。本文结合国内外膳食纤维的研究进展,主要总结了膳食纤维的制备、性能测定和技术改性等方面,为进一步开发利用膳食纤维提供参考。

1 膳食纤维的制备

1.1 膳食纤维的提取工艺

目前,膳食纤维的主要提取工艺有化学法、酶法、发酵法、膜分离法和多方法辅助提取法如酶-化学法、超声波辅助法、微波辅助法等。

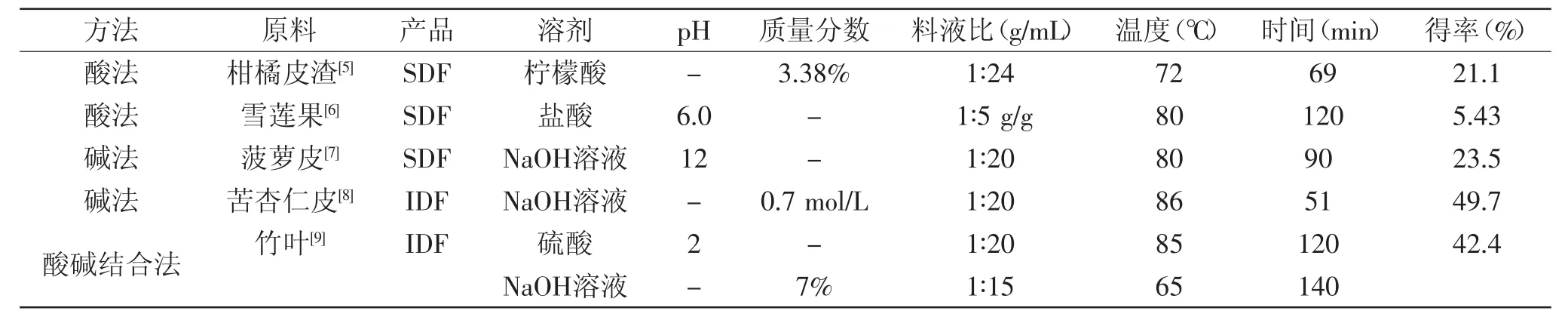

1.1.1 化学法 化学提取法是将粗产品或原料干燥、粉碎后,用化学试剂提取膳食纤维的方法,主要有水提法、酸法、碱法和酸碱结合法等。水提法操作简单,无环境污染,但是得率较低。而酸法、碱法和酸碱结合法得率较高,应用较广。在提取工艺中,原料的种类、提取液的浓度、料液比、提取时间和温度等因素都会影响膳食纤维的得率。化学法提取不同原料的膳食纤维最佳工艺见表1所示[5-9]。目前的研究表明,借助超声波、微波等方式辅助化学法可以减短提取时间,提高可溶性成分的含量,获得高质量的膳食纤维产品。黄群等[10]采用超声波辅助碱法提取杜仲籽粕,在超声时间23 min、提取温度43℃、料液比1∶23 g/mL、碱液质量浓度2.0 g/100 mL的条件下,提取可溶性膳食纤维得率达到22.92%。温志英等[11]采用微波辅助法提取花生壳水溶性膳食纤维,在微波功率为320 W、处理时间30 s的条件下,提取可溶性膳食纤维得率达到17.25%,且所得膳食纤维具有良好的持水性、溶胀性、结合水力和一定的阳离子交换能力。

化学法提取膳食纤维得率高,操作方便,是较为常用的提取方法,但是化学法提取不可避免会排出大量污水,污染环境,而且过多的酸或碱的浸泡会降低膳食纤维的生物活性。因此,化学法可与超声波和微波等物理手段相结合,减少化学试剂的用量,减少反应时间,优化生产工艺。同时,化学法也可与酶法和发酵法等方法相结合,提高产品的生物活性和品质。

1.1.2 酶法 酶法就是用多种酶制剂逐一除去产品中非膳食纤维成分,如淀粉、蛋白质、脂肪等,得到最终膳食纤维产品,常用的酶制剂有淀粉酶、蛋白酶和糖化酶等。李星科等[12]用α-淀粉酶酶解提取枣渣中不溶性膳食纤维,其得率为24.8%,是化学提取工艺的1.5倍。Chen Sheng-Nan等[13]用超声辅助酶解法提取豆荚中的膳食纤维,最佳工艺下SDF得率为8.9%,IDF得率为77.35%。Min Zhang等[14]将麦麸进行挤压预处理,提取时先用乙醇除去大部分的多酚类、黄酮类、皂苷和单糖,然后用α-淀粉酶和β-淀粉酶酶解,最后用4倍体积乙醇醇沉出SDF,在最优条件下,SDF得率为14.2%,其纯度达到了82.7%。Juan等[15]用化学法、酶法、超声波辅助酶法等多种方法提取芭蕉芋SDF,实验得出用超声-酶法提取的SDF的产率高,热稳定性和均质性好,所用的酶有α-淀粉酶、纤维素酶和胰酶等。

酶制剂的选择和用量是酶法提取工艺中的关键因素,应针对原料的成分差异以及产品品质的要求,选择相适应的酶制剂,用一种或多种酶制剂相结合,可提高产品的得率和纯度。酶法需要控制酶反应的适宜温度和pH,相对化学法其操作条件较为复杂,反应时间长。但是酶法提取条件温和,不用高温高压,对环境污染少,适合淀粉、蛋白质含量高的原料,其制备的产品没有溶剂残留,目前应用也比较广。

1.1.3 发酵法 发酵法是选用适当的菌种对原料进行发酵,水洗至中性,干燥得到膳食纤维。徐灵芝等[16]以雷竹笋渣为原料,绿色木霉为发酵菌种制备雷竹笋渣膳食纤维。李状等[17]利用根霉菌发酵消耗糖类和蛋白质的作用,从竹笋下脚料中制备膳食纤维,其制备的膳食纤维食用性和功能活性较高,并且保持了竹笋本身特有的风味。左茜等[18]采用保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌(1∶1)混合为发酵菌发酵制备茶渣可溶性膳食纤维,其产品是一种色泽均匀、呈浅绿色且具有茶叶清香的粉末。

发酵法提取时间长,需要选择合适的菌种,但是其提取的膳食纤维食用性和功能活性较高。对于产品质量,发酵法制备的膳食纤维在色泽、质地、气味

和分散程度等方面优于其他提取方法。

表1 化学法提取膳食纤维的最佳工艺条件Table1 The optimal process conditions of chemical extraction for dietary fiber

1.1.4 膜分离法 膜分离技术是一种新兴的分离技术,以选择性的透过膜为分离递质,当膜两侧存在一定的电位差、浓度差或压力差时,原料一侧的组分会选择性的透过膜,从而达到分离、浓缩和纯化的作用[19]。膜分离法提取膳食纤维是通过改变膜的分子截留量来提取高纯度的膳食纤维或制备不同分子量的膳食纤维。王世清等[20]采用PS-30聚砜超滤膜分离纯化花生壳中水溶性膳食纤维,在最优条件下,水溶性膳食纤维得率为67.56%。肖小年等[21]利用超滤技术制备车前草可溶性膳食纤维,与传统水提醇沉法相比,超滤技术制备的产品中粗蛋白和灰分含量明显下降,不溶性膳食纤维的纯度提高。

膜分离法避免了化学法的有机物残留,在常温下操作,适合处理热敏性物质,同时避免有效物质被氧化。在制备可溶性膳食纤维方面,膜分离法相对于传统的醇沉工艺,大大节省了醇析试剂,绿色环保,是一种极具潜力的提取方法。但是膜分离法设备要求高,目前技术还不成熟,有待进一步发展。

1.1.5 多方法辅助提取法 膳食纤维的多方法辅助提取法有酶-化学法、超声波辅助法、微波辅助法等。酶-化学法是酶法和化学法相结合的方法,吸收了两者的优点,提取效率高,避免了酸碱的大量使用,减少酸碱浸泡对产品生物活性的影响,制备的膳食纤维产品纯度较高。超声波和微波等常配合化学法和酶法等提取膳食纤维。超声波处理可在物料内部产生强烈的振动和空化效应,降低植物组织各成分之间结合的紧密程度,促进生物活性成分的溶出,同时缩短提取时间[22]。微波辐射过程是高频电磁波穿透萃取介质到达物料内部的过程,造成细胞破裂,提高有效成分的提取得率[23]。综合应用多方法辅助提取膳食纤维,可以扬长避短,最大限度的提高膳食纤维的得率和生物活性,是今后膳食纤维提取工艺的发展方向之一。

1.2 脱色工艺

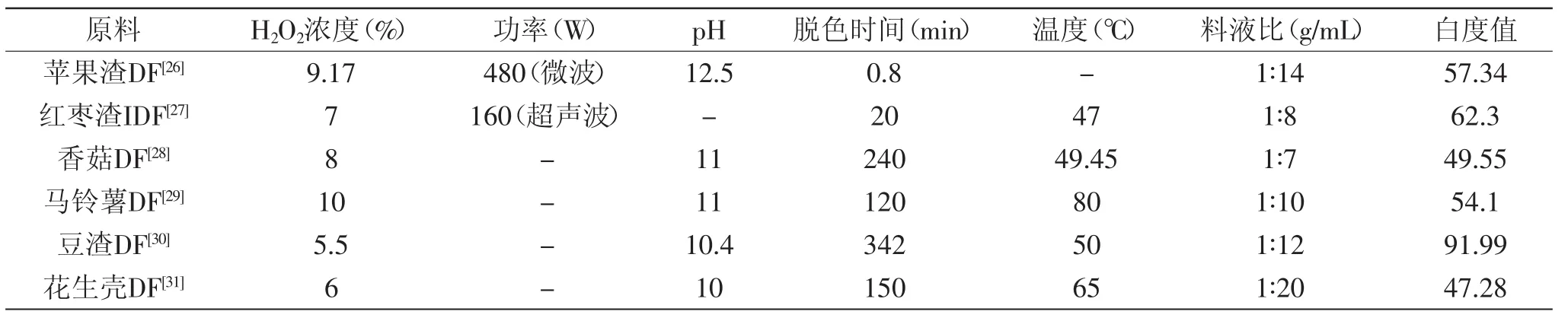

由于原料以及提取方法的不同,某些原料如苹果渣、红枣渣、香菇等提取后的膳食纤维色泽较深,产品的感官质量和相关的功能特性受到影响,需要对提取的膳食纤维进行脱色处理,才能满足人们要求的色泽,应用于食品及其加工过程中。多糖的脱色常用的方法有离子交换树脂、氧化法(如双氧水氧化)、活性炭吸附脱色和大孔吸附树脂脱色等[24-25]。膳食纤维主要是不能被人体消化吸收的多糖和木质素,其常用的脱色方法有双氧水氧化法、活性炭法、臭氧脱色法等。双氧水是一种强氧化剂,其脱色作用是由其在水溶液中电离出过氧氢根离子HOO-使样品中的呈色基团发生变化而脱色。脱色过程应控制双氧水脱色时间、脱色温度、双氧水用量和pH等因素,否则会使双氧水无效分解或造成膳食纤维部分降解产率下降。超声波和微波常辅助双氧水脱色,可以减短脱色时间,获得更好的脱色效果。表2是常见农副产品膳食纤维的双氧水脱色最佳工艺[26-31]。活性炭是黑色多孔性物质,它能够吸附色素从而使有色物质脱色。在脱色过程中,脱色温度、时间和活性炭用量是主要的影响因素。活性炭对膳食纤维中某些成分如果胶等亦存在吸附作用,若活性炭用量过多,会使膳食纤维的得率降低。从凡华等[32]用活性炭对马铃薯渣膳食纤维脱色时,每50 mL提取液加入颗粒大小为60~80目的活性炭3.5 g时,对马铃薯渣的脱色效果较好。臭氧是一种强氧化剂,在造纸行业及印染行业中作为漂白脱色剂广泛应用,但是其在水溶液中溶解度较小,无法与膳食纤维充分接触,因而脱色效果并不显著,李蕊岑等将超声技术引入臭氧脱色中处理苹果膳食纤维,取得显著的脱色效果[33]。

在膳食纤维的脱色工艺中,双氧水脱色效果较好,反应条件温和,残留物质少,同时提高了膳食纤维的纯度,双氧水脱色已广泛应用在苹果渣、麦麸、豆渣、马铃薯和花生壳等农副产品膳食纤维中。但是双氧水具有强腐蚀性,应用于食品时,应严格控制产品中双氧水残留量以符合国家相关标准要求。活性炭脱色工艺中,活性炭具有无毒、无臭、可再生使用和成本低等特点,但是在脱色过程中,容易存在活性炭残渣难以完全除去的问题,造成脱色效果并不理想。臭氧脱色法是一种新型绿色环保的脱色方法,臭氧在水溶液中易分解为水和氧气,在产品中无残留,不会引起食品安全问题,但是其难溶于水,对水溶液中的不溶性物质脱色较差,会限制臭氧在膳食纤维脱色上的应用,因此臭氧技术应用于膳食纤维脱色有待进一步发展[33]。此外,其他脱色剂如二氧化氯、次氯酸盐等由于在脱色反应中有氯的存在,使膳食纤维产品带有氯味,故在膳食纤维脱色中不宜应用[34]。

2 膳食纤维的性能测定

膳食纤维虽然不能被人体消化酶消化,但却具有吸水膨胀性、可发酵性、吸附性和抗氧化性等对人体健康有益的物化特性。制备的膳食纤维需要进行各种性能测定以判断其品质的好坏,膳食纤维常用的性能测定内容有水合性能的测定,持油力的测定,吸附葡萄糖、胆固醇能力的测定,清除重金属离子的测定,以及抗氧化能力的测定等,表3是不同种类膳食纤维的功能特性[35-39]。

表2 膳食纤维的双氧水脱色最佳工艺Table2 The optimal decolorization conditions of H2O2on dietary fiber

表3 不同种类的膳食纤维的功能特性Table3 The functional characteristics of different kinds of dietary fiber

2.1 水合性能的测定

膳食纤维能吸收相当于自身重量数倍的水分,其水合性能主要有持水力(water holding capacity,WHC)和膨胀力(swelling capacity,SW)等。持水力是每克膳食纤维干基物料,浸入水后在特定的温度、浸泡时间和离心力的条件下所持有的水的质量。膨胀力是每克膳食纤维干基物料,浸入水后达到平衡所占的体积。高持水力的膳食纤维在用作食品添加剂时,可以避免食品脱水收缩,在配方食品中可以改善其粘度和质地。膳食纤维的水合性能与膳食纤维中多糖成分的化学结构有关,其他因素如孔隙率、粒径大小、pH和温度等都会影响膳食纤维的持水力[40],而且膳食纤维的来源不同,其持水力和膨胀力也相差很大。

2.2 吸附性能的测定

膳食纤维能够吸附大分子物质,如油、胆汁酸、胆固醇、葡萄糖和重金属离子等。Alfredo等[41]测定得出每克鼠尾草纤维吸收2.02 g玉米油,研究发现纤维的颗粒大小影响其吸油性,较小的颗粒具有较大的表面积可以吸附更多的油。Chau等[42]对胡萝卜果渣的膳食纤维做了抑制淀粉酶活性和吸附葡萄糖能力的测定,研究发现胡萝卜果渣膳食纤维具有吸附葡萄糖、抑制淀粉酶活性的能力,有助于控制餐后血糖水平。陈琬盈等[39]测定了中性(模拟小肠环境)和酸性(模拟胃条件)环境下膳食纤维对胆固醇的吸附作用,在中性条件下膳食纤维对胆固醇的吸附能力均高于酸性条件下的吸附能力。Goel等[43]进行了大黄秸秆粉吸附胆汁盐(酸)的体外实验,测得每克大黄秸秆粉可以吸附40 μmol的牛黄胆酸,其吸附量随着大黄纤维的浓度增加而增加。钱慈等[44]测定当归膳食纤维对重金属镍离子、铜离子和铅离子的体外吸附量,分别为30.18、17.47和21.22 mg/g。

2.3 抗氧化性能的测定

高抗氧化性能的膳食纤维作为抗氧化添加剂,可以稳定高脂肪食品,提高其氧化稳定性,延长保质期。由于食物的抗氧化能力由多种抗氧化物的协同交互作用形成,需要结合多种方法来确定食物的抗氧化能力。常用的方法有羟基自由基(·OH)清除能力的测定、超氧阴离子自由基(O2-·)清除能力的测定、DPPH自由基清除能力的测定和TEAC抗氧化能力的测定等,都能较好地反映出膳食纤维的抗氧化能力。

3 膳食纤维的改性技术

天然的膳食纤维活性较低,品质不高,而改性处理可以改善膳食纤维的物化特性,获得高品质高生物活性的产品。膳食纤维的改性技术,是指对膳食纤维进行适当的技术处理,导致不溶性膳食纤维大分子结构的部分连接键断裂,转变为小分子低聚体的膳食纤维降解产物,其物理、化学特性以及生物活性发生变化[45]。目前,膳食纤维的改性技术主要有化学改性、生物改性及物理改性技术。

3.1 化学改性

化学改性多利用酸、碱等化学试剂处理,可部分改变膳食纤维的结构,使其具有较优良的性质和功能。膳食纤维结构中含有大量的羟基和羧基,可以进行酯化和醚化改性,目前文献报道的膳食纤维的化学结构修饰改性主要是硫酸酯化和羧甲基改性。杨阳等[46]对苹果水溶性膳食纤维进行硫酸酯化改性,以提高其生物功能活性。黄纪念等[47]以氢氧化钠为催化剂,一氯乙酸为醚化剂对麦麸膳食纤维进行羧甲基化改性,由于羧甲基基团的亲水性可以显著提高膳食纤维的持水性,与改性前相比,麦麸膳食纤维的持水力提高了105.79%。杨倩等[48]将豆渣膳食纤维与辛烯基琥珀酸酐进行酯化反应,在豆渣纤维素分子中引入一个疏水基团,使豆渣纤维素酯具有一定的表面活性,表现出较高的去污能力。

化学改性技术以制备高功能高活性膳食纤维为目的,有针对性的进行化学结构修饰改性,以提高膳食纤维的生物活性和功能特性,但是化学基团的引入也会给食品中利用此类膳食纤维带来较大的风险[4]。

3.2 生物改性

生物改性技术采用的方法有酶法和发酵法。目前应用的膳食纤维改性的酶主要有木聚糖酶、纤维素酶等。李晶等[49]采用复合纤维素酶和木聚糖酶对玉米皮酶解改性制备水溶性膳食纤维,首先用蛋白酶、淀粉酶和糖化酶酶解提取膳食纤维粗品,然后对膳食纤维粗品用复合纤维素酶和木聚糖酶同时限制性酶解,缩短纤维素和半纤维素的分子长度,使其转

化为水溶性膳食纤维,其得率由改性前的4.16%提高到13.82%。魏决等[50]用纤维素酶酶解改性制备苹果膳食纤维,其可溶性膳食纤维的得率达到了21.3%。目前应用的膳食纤维发酵的微生物主要有乳酸菌等,菌种的选择也与原料的特性有关。林宁晓等[51]针对豆渣可溶性膳食纤维含量较少的情况,通过采用乳酸菌和链球菌混合发酵,以及纤维素酶处理技术,对大豆膳食纤维进行改性,提高了可溶性成分的含量。

生物改性技术条件温和,无化学溶剂污染,改性后产品中可溶性成分增多,持水力、膨胀力和吸附性等生物活性功能提高,同时产品的色泽和口感都较好,是较好的改性发展方向。但是生物改性技术成本较高,酶制剂的成本以及微生物菌种的选育培育是制约其发展的关键因素。而且生物改性技术所需生产周期长,生产效率低,仍需进一步的优化工艺。

3.3 物理改性

膳食纤维的物理改性方法有螺杆挤压技术、蒸煮技术、超微粉碎技术和超高压技术等。挤压技术可以通过机械剪切打开纤维的结构,释放纤维素的羟基基团从而增加持水力[52],同时挤压处理也会提高膳食纤维的总含量和可溶性成分的比例[53]。Yan Jing等[54]用双螺旋挤压机在挤压温度115℃,水分含量31%,螺杆转速180 r/min时处理豆渣可溶性膳食纤维,使其含量增加了10.6%,经挤压后的豆渣表现出更高的持水力和持油力。Min Zhang等[14]在研究时发现挤压过程可以提高燕麦麸SDF的功能特性,使其具有高得率和更高的溶解性和膨胀力。蒸煮技术是常用的食品加工技术,通常和其他物理手段相结合应用在膳食纤维的改性中,如高压蒸煮、常压蒸煮、高温蒸煮、挤压蒸煮、微波蒸煮等。赖爱萍等[55]对甘薯渣膳食纤维蒸煮加工,显著提高了膳食纤维的含量以及持水力、膨胀力等特性。超微粉碎技术通常是将物料颗粒粉碎微米甚至是纳米级微粉的一种粉碎技术,超微粉碎获得的颗粒具有良好的分散性、溶解性和吸附性。Zhu等[56]在研究时发现,小麦麦麸经过超细粉碎,其粒径可达到亚微米级,其不溶性组分向可溶性组分转化增加,IDF/SDF比值由27.98∶1降至5.98∶1。超高压技术是将食品用超高压(一般是100~1000 MPa)处理,从而达到物料改性、灭菌、保藏和加工的作用。李雁等[57]对红薯渣不溶性膳食纤维进行超高压改性,显著提高其调节血糖、血脂、清除外源有害物质等能力。

物理改性技术有利于保持食品的色泽、风味和质地,可以显著减小粒径,增加膳食纤维的可溶性成分的比例,提高各种功能特性,广泛应用在食品领域中。物理改性技术可与生物改性或化学改性等技术联用更能有效的分散和降解膳食纤维的大分子物质,从而大幅提高可溶性膳食纤维的含量。

4 展望

目前,在发达国家,膳食纤维被广泛应用在各类食品中,如谷物类主食、烘培产品、乳制品、肉制品及膨化产品等。而我国对膳食纤维的研究和开发应用与国外仍有一定的差距。因此,应当充分利用和开发谷物、豆类、水果和蔬菜等农副产品的渣、皮,用于膳食纤维的来源,可以节约资源、保护环境、增加农产品的附加值。酶法、发酵法和膜分离法等较为温和、环保的提取工艺必将成为膳食纤维提取工艺的研究重点之一。在脱色工艺中,双氧水脱色法应用较广,但就食品安全而言,应继续研究发展新的绿色环保的脱色工艺,如臭氧脱色法等。膳食纤维的改性是制备高功能高活性膳食纤维的关键步骤,也是最难最能体现现代科技水平的一步,联合利用物理、生物、化学等改性技术是将来发展方向之一。优化膳食纤维的制备和改性工艺,研究膳食纤维作为功能性食品添加剂对产品的品质、口感及生理功能的影响,开发品质优异、种类丰富且广受大众欢迎的膳食纤维产品,是膳食纤维的研究热点。随着人们对健康营养要求的提高,膳食纤维的生理功能和活性越来越受到人们的重视,其在食品保健领域具有广阔的发展应用前景。

[1]王俊丽,臧明夏.膳食纤维改性研究进展[J].食品研究与开发,2012,33(5):225-228.

[2]Mudgil D,Barak S.Composition,properties and health benefits of indigestible carbohydrate polymers as dietary fiber:A review [J].International Journal of Biological Macromolecules,2013,61:1-6.

[3]Chawla R,Patil G R.Soluble dietary fiber[J].Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety,2010,9(2):178-196.

[4]王强,赵欣.不同膳食纤维改性技术研究进展[J].食品工业科技,2013,34(9):392-395.

[5]彭娅,彭荣,殷钟意,等.柑橘皮渣水溶性膳食纤维的柠檬酸提取工艺优化[J].食品工业科技,2015,36(2):243-247.

[6]张会香,杨世军,郑伟婵,等.雪莲果中SDF的提取工艺及特性研究[J].食品研究与开发,2014,35(10):13-16.

[7]戴余军,石会军,李长春,等.菠萝皮可溶性膳食纤维碱法提取工艺的优化[J].湖北农业科学,2014,53(6):1398-1401.

[8]申辉,范学辉,张清安,等.苦杏仁皮水不溶性膳食纤维提取工艺优化及其特性分析[J].食品科学,2014,35(20):6-10.

[9]陶文亮,邵明攀,李焱,等.越南巨竹叶不溶性膳食纤维制备研究[J].中国食品添加剂,2014(4):61-69.

[10]黄群,杨万根,余佶,等.超声波辅助碱法提取杜仲籽粕可溶性膳食纤维的工艺优化[J].食品科学,2013,34(22):70-74.

[11]温志英,杨丽钦.花生壳水溶性膳食纤维微波辅助提取工艺及其性质研究[J].中国粮油学报,2011,26(4):99-103.

[12]李星科,刘芳丽,李素云,等.枣渣中不溶性膳食纤维酶法提取工艺及性质研究[J].北方园艺,2014,38(9):151-154.

[13]Chen Sheng-Nan,Jiang Lian-Zhou,Yang Li,et al.Ultrasoundassisted enzymatic extraction of dietary fiber from pods[J].Procedia Engineering,2011,15:5056-5061.

[14]Zhang Min,Bai Xin,Zhang Ze-Sheng.Extrusion process improves the functionality of soluble dietary fiber in oat bran[J].Journal of Cereal Science,2011,54(1):98-103.

[15]Zhang Juan,Wang Zheng-Wu.Soluble dietary from Canna edulis Ker by-product and its physicochemical properties[J].

Carbohydrate Polymers,2013,92(1):289-296.

[16]徐灵芝,黄亮,王平,等.绿色木霉发酵制备雷竹笋渣膳食纤维的工艺研究[J].中国酿造,2014,33(9):58-62.

[17]李状,朱德明,李积华,等.发酵法制备竹笋下脚料膳食纤维的研究[J].热带作物学报,2014,35(8):1638-1642.

[18]左茜,张士康,朱科学,等.乳酸菌发酵法制备茶渣可溶性膳食纤维的工艺研究[J].食品工业科技,2013,34(5):138-141.

[19]王绍堃,孙晖,王喜军.膜分离技术及其在中药提取分离中的应用[J].世界中西医结合杂志,2011,6(12):1093-1096.

[20]王世清,于丽娜,杨庆利,等.超滤膜分离纯化花生壳中水溶性膳食纤维[J].农业工程学报,2012,28(3):278-282.

[21]肖小年,易醒,马永花,等.超滤制备车前草可溶性膳食纤维的研究[J].时珍国医国药,2008,19(5):1058-1059.

[22]刘静,李湘利,孔娴,等.超声波协同酶法提取香椿老叶可溶性膳食纤维的工艺优化[J].食品科学,2014,35(12):41-45.

[23]李甜甜,李保国,郭雯丽,等.响应面优化微波辅助提取豆渣水溶性膳食纤维[J].食品研究与开发,2014,35(8):23-28.

[24]冯慎,陈爽,李研,等.植物多糖的纯化工艺研究进展[J].天津化工,2010,24(6):5-7.

[25]付学鹏,杨晓杰.植物多糖脱色技术的研究[J].食品研究与开发,2007,28(11):166-169.

[26]刘素稳,侍朋宝,李汉臣,等.苹果渣膳食纤维微波辅助脱色的工艺参数研究[J].食品与发酵工业,2011,37(2):73-77.

[27]纵伟,张薇薇,范运涛,等.枣渣水不溶性膳食纤维超声脱色工艺研究[J].中国食品添加剂,2014(3):65-68.

[28]朱凤霞,林亲录,梁盈,等.响应面法优化香菇膳食纤维脱色效果及抗氧化活性研究[J].粮食与油脂,2015,28(1):31-35.

[29]纪铁鹏.马铃薯膳食纤维的脱色及在馍片中的应用[J].湖北农业科学,2013,52(19):4769-4771.

[30]杨道兰,汪建旭,冯炜弘,等.豆渣膳食纤维脱色工艺优化及其物化特性[J].西北农业学报,2013,22(4):83-91.

[31]朱妞,吴丽萍.花生壳膳食纤维脱色工艺研究[J].陕西农业科学,2012,58(6):41-52.

[32]从凡华,徐焕梅,张先,等.马铃薯渣不同溶解性膳食纤维提取工艺条件的研究[J].延边大学农学学报,2012,34(3):225-229.

[33]李蕊岑,陈雪峰,武凤玲.苹果膳食纤维的超声辅助臭氧脱色工艺[J].食品与发酵工业,2013,39(12):131-134.

[34]葛邦国,吴茂玉,肖丽霞,等.苹果膳食纤维的研究进展[J].食品研究与开发,2009,30(2):162-165.

[35]梅新,木泰华,陈学玲,等.超微粉碎对甘薯膳食纤维成分及物化特性影响[J].中国粮油学报,2014,29(2):76-81.

[36]王庆玲,朱莉,孟春棉,等.番茄皮渣膳食纤维的理化性质及其结构表征[J].现代食品科技,2014,30(11):60-64.

[37]杨晓宽,李汉臣,张建才,等.芦笋膳食纤维品质分析及抗氧化性研究[J].中国食品学报,2013(10):205-212.

[38]李月欣,刘楠,周德庆.响应面法优化浒苔膳食纤维酶法提取工艺[J].食品工业,2014,35(4):52-56.

[39]陈琬盈,李江,郑育桃,等.三种膳食纤维的抗氧化活性及主要吸附能力的比较研究[J].中国酿造,2015,34(1):99-104.

[40]Ellench M,Bedigian D,Roiseux O,et al.Dietary fibre and fibre-rich by-products of food processing:Characterisation,technological functionality and commercial applications:A review [J].Food Chemistry,2011,124(2):411-421.

[41]Alfredo V O,Gabriel R R,Luis C G,et al.Physicochemical properties of a fibrous from chia(Salvia hispanica L.)[J].Food Science and Technology,2009,42(1):168-173.

[42]Chau Chi-Fai,Chen Chien-Hung,Lee Mao-Hsiang.Comparison of the characteristics,functional properties,and in vitro hypoglycemic effects of various carrot insoluble fiber-rich fractions[J].Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie,2004,37(2):155-160.

[43]Goel V,Cheema S K,Sukhinder K,et al.In vitro binding of bile salt to rhubarb stalk powder[J].Nutrition Research,1998,18 (5):893-903.

[44]钱慈,周益平,郭明.当归提取剩余物制备新型膳食纤维及其结构特征的研究[J].浙江农林大学学报,2013,30(4):552-560.

[45]张玉倩,赵乃峰,王成忠,等.膳食纤维功能特性与改性的研究[J].粮食加工,2010,35(5):57-59.

[46]杨阳,陈雪峰,李蕊岑.苹果挤压改性水溶性膳食纤维硫酸酯化的修饰[J].食品与发酵工业,2014,40(1):61-64.

[47]黄纪念,孙强,王长虹,等.羧甲基化法制备高持水力麦麸膳食纤维研究[J].中国粮油学报,2012,27(6):94-100.

[48]杨婧,郑为完,高媛媛,等.辛烯基琥珀酸豆渣膳食纤维素酯的合成及应用[J].食品科学,2013,34(12):86-89.

[49]李晶,张连富.玉米皮水溶性膳食纤维的酶法制备[J].中国粮油学报,2014,29(10):112-117.

[50]魏决,万萍,黄卫,等.响应面法优化苹果膳食纤维的酶法改性工艺[J].食品科技,2013(2):60-64.

[51]林宁晓.豆渣膳食纤维生物改性和高效提取技术研究[J].福建轻纺,2014(8):39-45.

[52]Chen Jia-Lun,Gao Dong-Xiao,Yang Le-Tian,et al.Effect of microfluidization process on the functional properties of insoluble dietary fiber[J].Food Research International,2013,54 (2):1821-1827.

[53]Robin F,Schuchmann H P,Palzer S.Dietary fiber in extruded cereals:Limitations and opportunities[J].Trends in Food Science&Technology,2012,28(1):23-32.

[54]Yan Jing,Chi Yu-Jie.Effects of twin-screw extrusion on soluble dietary fibre and physicochemical properties of soybean residue[J].Food Chemistry,2013,138(2-3):884-889.

[55]赖爱萍,陆国权.蒸煮加工对甘薯渣膳食纤维特性的影响[J].食品工业科技,2014,35(21):107-110.

[56]Zhu Ke Xue,Huang Sheng,Peng Wei,et al.Effect of ultrafine grinding on hydration and antioxidant properties of wheat bran dietary fiber[J].Food Research International,2010,43(4):943-948.

[57]李雁,熊明洲,尹丛林,等.红薯渣不溶性膳食纤维超高压改性[J].农业工程学报,2012,28(19):270-278.

Research progress on preparation,properties determinations and modification of dietary fiber

DING Sha-sha1,HUANG Li-xin1,*,ZHANG Cai-hong1,2,XIE Pu-jun1,ZHANG Qiong1,ZHANG Yao-lei1

(1.Institute of Chemical Industry of Forest Products,CAF,National Engineering Lab.for Biomass Chemical Utilization,Key and Open Lab of Forest Chemical Engineering,SFA,Key Lab of Biomass Energy and Material,Jiangsu Province,Nanjing 210042,China;2.Research Institute of Forestry New Technology,CAF,Beijing 100091,China)

Literature survey showed that dietary fiber had many healthy physiological functions,such as weight control,improvement of the intestinal functions and cleaning of toxic substances etc.In China,there were plenty of natural resources which were available for the development of dietary fiber.R&D on dietary fiber products with high biological activity become a hot spot for scientists in recent years.In this paper,the process and results presented in the published literatures on preparation,properties determinations and modification of dietary fiber were compared and analyzed.The extraction and decolorization ways of dietary fiber and its characteristics were described.The measurement process and methods for the typical properties of dietary fiber were summarized.The modifications of dietary fiber were summarized.This paper could provide the helps and a good reference for further studies on the following topics,i.e.,optimization of preparation technology,and improvement of the biological activity of products.Finally,the prospect of dietary fiber application was suggested at the end of this paper.

dietary fiber;preparation;extraction;decolorization;properties determinations;modification

TS201.1

A

1002-0306(2016)08-0381-06

10.13386/j.issn1002-0306.2016.08.071

2015-08-19

丁莎莎(1993-),女,硕士研究生,研究方向:农林产品深加工,E-mail:dingshasha0317@163.com。

*通讯作者:黄立新(1967-),男,研究员,研究方向:天然产物提取分离纯化及新型干燥技术,E-mail:l_x_huang@163.com。

中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金(CAFINT2013C04)。