氟啶虫胺腈对棉蚜的生物活性及对棉花的安全性

2016-09-14丛胜波武怀恒黄民松

许 冬, 丛胜波, 武怀恒, 黄民松, 徐 雪, 万 鹏

(农业部华中作物有害生物综合治理重点实验室, 湖北省农业科学院植保土肥研究所,武汉 430064)

氟啶虫胺腈对棉蚜的生物活性及对棉花的安全性

许冬,丛胜波,武怀恒,黄民松,徐雪,万鹏*

(农业部华中作物有害生物综合治理重点实验室, 湖北省农业科学院植保土肥研究所,武汉430064)

本文通过叶片浸渍法研究了氟啶虫胺腈对棉蚜的室内活性,同时分析了其对棉花的安全性。室内毒力测定结果表明,氟啶虫胺腈处理棉蚜24 h的LC50和LC90为1.98 mg/L和26.02 mg/L,显著低于吡虫啉的8.69 mg/L和132.68 mg/L,毒效比达4.39;处理48 h后,氟啶虫胺腈对棉蚜仍表现出很高的杀虫活性,且显著高于吡虫啉。棉花安全性试验结果表明,在使用浓度40~160 g/hm2范围内喷施500 g/kg氟啶虫胺腈水分散粒剂,对棉花不同时期的叶色、株高、果枝层以及棉蕾脱落都未造成显著性的影响。

氟啶虫胺腈;棉蚜;毒力;棉花;安全性

棉蚜(AphisgossypiiGlover)是湖北棉区棉花上的重要害虫,主要以成、若虫在棉花叶背和嫩茎上吸食汁液,破坏细胞组织,造成叶片萎缩变形、卷叶或脱落,甚至死苗。棉蚜取食过程中分泌的蜜露还会诱发霉菌,影响棉叶正常光合作用,导致棉花产量和品质下降[1]。目前对棉蚜的防治主要依靠化学农药,但农药的滥用已使棉蚜对许多杀虫药剂产生不同程度的抗性[2],同时还严重破坏了农田生态系统[3],引起污染环境等[4]。因此,引进更加高效、低毒,且与环境相容性好的杀虫剂,对有效控制棉蚜为害,保障我国棉花生产安全有重要的现实意义。

氟啶虫胺腈(sulfoxaflor)为美国陶氏益农公司近年来推出的一种全新杀虫剂产品,属于砜亚胺类化合物,主要用于防治蚜虫、盲蝽、飞虱和介壳虫等刺吸式口器害虫[5]。该产品首先在韩国获得登记,用于防治苹果、梨、红辣椒上的蚜虫,随后在巴拿马、越南、印度尼西亚、危地马拉获得登记。同年,氟啶虫胺腈在美国阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州和田纳西州取得临时准许权,用于控制棉花盲蝽,此后又被批准用于大麦、油菜、柑橘和果蔬等作物上的害虫防治[6]。2014年5月,氟啶虫胺腈在中国获得对小麦蚜虫、水稻飞虱、黄瓜粉虱、棉花盲蝽和烟粉虱等作物害虫的临时登记证[7],该产品成为中国历史上第一个与全球同步上市的农药,其应用前景将十分巨大。为此,笔者研究了氟啶虫胺腈对棉蚜的杀虫活性及其在棉花上的使用安全性,为该药剂在我国的进一步推广提供科学依据。

1 材料与方法

1.1供试昆虫

供试棉蚜于2013年8月底,采自湖北省农业科学院植保土肥研究所棉花试验田‘泗棉3号’常规棉上。该试验田常年种植棉花,用于监测Bt棉害虫演替规律,长期不施用任何杀虫剂。所采集棉蚜种群在(25±1)℃、RH 60%、L∥D=14 h∥10 h条件下培养备用。

1.2供试棉花

用于安全性试验的棉花品种为转基因抗虫棉‘GK19’、‘TaiD-10’、‘EK288’。以上棉种均由市场上购得。

1.3供试药剂

用于棉蚜室内毒力测定及致死中时测定的药剂为97.9%氟啶虫胺腈(sulfoxaflor)原药;氟啶虫胺腈500 g/kg水分散粒剂用于田间棉花安全性测定。此两种药剂均由美国陶氏益农公司提供。

95%吡虫啉(imidacloprid)原药为室内毒力测定的对照药剂,由陕西美邦农药有限公司提供。

1.4氟啶虫胺腈对棉蚜杀虫活性的室内测定

分别称取一定量的氟啶虫胺腈和吡虫啉原药,将其溶于丙酮中,用含0.1% Triton X-100的纯水进行稀释定容,配制成母液。取一定量的氟啶虫胺腈母液,将其稀释成终浓度为0.23、0.47、0.94、1.88、3.75、7.50 mg/L的试验用药液;吡虫啉母液稀释后的浓度则分别为0.61、1.52、3.04、6.08、12.16、24.32 mg/L。

生物测定采用FAO 1980年推荐的叶片浸渍法。具体步骤为:从棉蚜采集田内采集新鲜棉叶,将其分别置于各试验药液中,浸泡5 s后取出自然阴干,放入培养皿(内径为5 cm)内,用毛笔接入个体大小均匀一致的3~4龄无翅若蚜,接虫后盖好皿盖,防止试虫逃逸。以含0.1% Triton X-100的纯水为对照。每浓度处理棉蚜30头,重复3次。将培养皿置于(25±1)℃,RH 60%、L∥D=14 h∥10 h条件下培养,24、48 h后检查试虫死亡情况。死亡标准为以毛笔轻轻触动棉蚜足和触角,无反应者为死亡。

1.5氟啶虫胺腈对棉蚜致死中时测定

采用叶片浸渍法,同1.4。97.9%氟啶虫胺腈原药稀释浓度为0.94、1.88、3.75、7.50 mg/L,分别记录药剂处理1、2、4、6、8、10和12 h后死亡蚜虫数。

1.6氟啶虫胺腈对棉花安全性测定

本试验在湖北省武汉市新洲区农业科学研究所农场内进行。小区面积28 m2,过道2 m。小区采用随机区组排列,重复3次。供试棉花分2批播种,分别为4月上旬和8月上旬,两次均为直播。4月播种的小区用于花铃期安全性测定,8月播种的小区用于苗期和蕾期安全性测定。播种后管理按当地常规管理方式进行,整个生育期不施用杀虫剂。

氟啶虫胺腈500 g/kg水分散粒剂对棉花的安全性测试剂量为40、80、160 g/hm2,以清水作对照,分别在棉花四叶期(为9月8日)、蕾期(为10月8日)与花铃期(为8月20日),采用背负式手动喷雾器施药。每667 m2用水量为四叶期30 kg、蕾期40 kg、花铃期50 kg。调查参照《杀菌、杀虫剂对作物安全性室内试验准则(试行)》进行。即于药后21 d,调查各处理内棉花的叶色、株高、果枝层数以及蕾铃脱落情况,每小区调查20株。花铃期施药时,因棉花处于生长后期,各种生理指标均已定型,故此次施药后,只调查不同品种叶色变化等明显药害,未调查其株高、果枝层数及蕾铃脱落情况。

1.7数据分析

数据分析采用SPSS软件进行。其中LC50和LT50采用Probit回归,计算回归方程、相关系数(r)等参数。安全性测定数据采用ANOVA进行分析,比较不同处理间的差异。

2 结果与分析

2.1氟啶虫胺腈对棉蚜的毒力测定

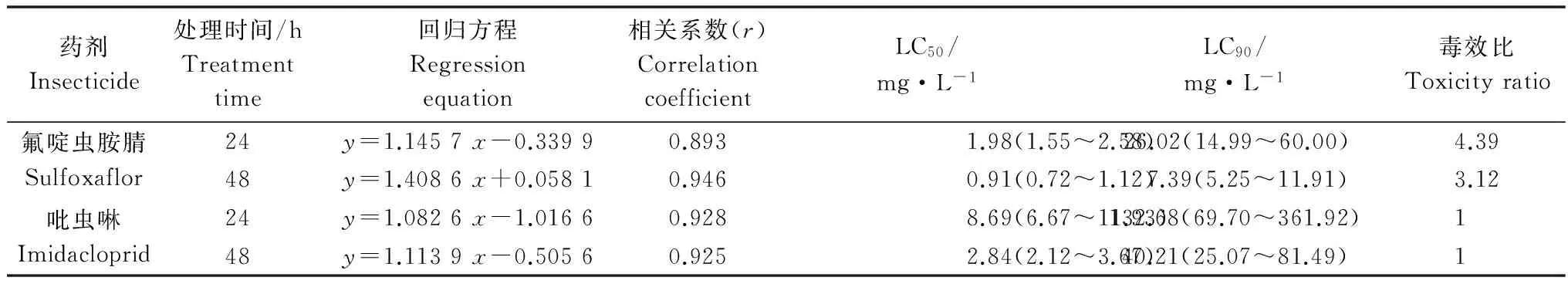

室内毒力测定结果表明(表1),受药24 h,氟啶虫胺腈和吡虫啉对棉花蚜虫的LC50分别为1.98 mg/L和8.69 mg/L,LC90分别为26.02 mg/L和132.68 mg/L,两药剂间的LC50和LC90的差异均达显著水平。氟啶虫胺腈对棉蚜的活性显著高于吡虫啉,其毒效比为4.39。

受药48 h后,氟啶虫胺腈处理过的棉蚜死亡率进一步上升,此时LC50和LC90为0.91 mg/L和7.39 mg/L;对照药剂吡虫啉的LC50和LC90则为2.84 mg/L和40.21 mg/L。两种药剂药后48 h的杀虫活性差异仍达显著水平,毒效比降为3.12(表1)。该试验结果表明,氟啶虫胺腈对棉蚜表现出很高的杀虫活性。

2.2氟啶虫胺腈对棉蚜的致死中时测定

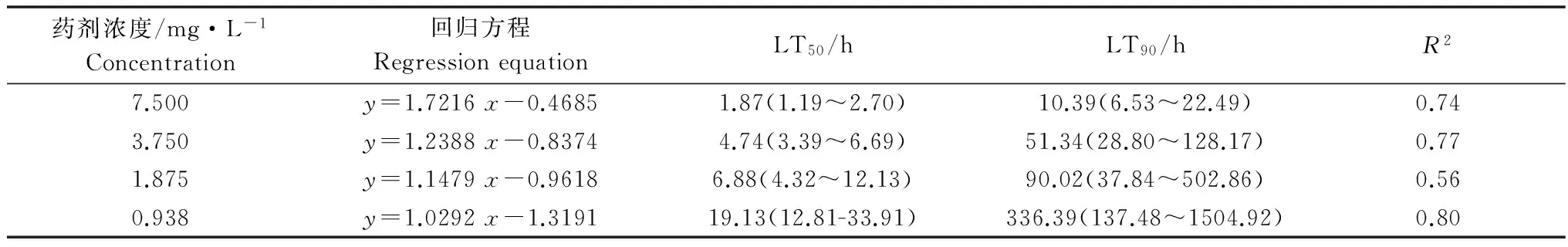

氟啶虫胺腈对棉蚜的致死中时测定结果表明(表2),该药剂对棉蚜表现出较快的致死效应,其半数致死时间随使用药剂浓度的上升而缩短,浓度7.500 mg/L时为1.87 h,当浓度下降至0.938 mg/L时,致死中时延长至19.13 h。

表1 氟啶虫胺腈对棉蚜活性生测结果Table 1 Insecticidal activity of sulfoxaflor against Aphis gossypii

表2 氟啶虫胺腈对棉蚜的致死中时(LT50)测定结果Table 2 The LT50 value of sulfoxaflor to Aphis gossypii

2.3氟啶虫胺腈对棉花安全性测定

2.3.1对棉花叶色的影响

在棉花四叶期、蕾期和花铃期喷施氟啶虫胺腈500 g/kg水分散粒剂0~160 g/hm2后21 d,不同品种棉叶均未发现褪绿、变色、叶片皱缩等现象。

2.3.2对棉花株高的影响

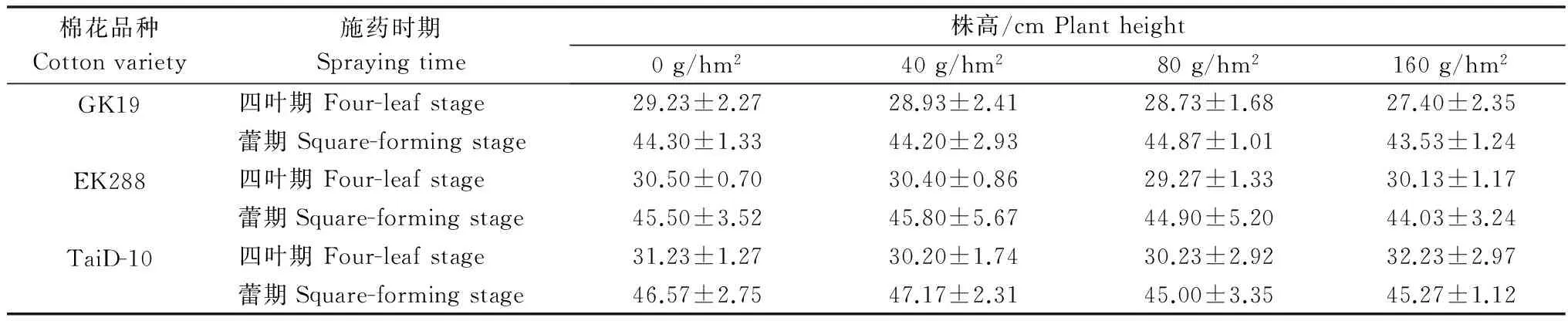

在棉花四叶期,喷施氟啶虫胺腈500 g/kg 水分散粒剂 0、40、80、160 g/hm2不同浓度21 d后,‘GK19’株高为27.40~29.23 cm,‘EK288’的株高为29.27~30.50 cm,‘TaiD-10’的株高为30.20~32.23 cm。在棉花蕾期,喷施氟啶虫胺腈500 g/kg 水分散粒剂0、40、80、160 g/hm221 d后,‘GK19’的株高为43.53~44.87 cm,‘EK288’的株高为44.03~45.80 cm,‘TaiD-10’的株高为45.00~47.17 cm。方差分析表明,同一品种内,施用不同浓度的氟啶虫胺腈水分散粒剂,棉花株高与清水对照相比无显著差异。表明在设计浓度范围内,氟啶虫胺腈500 g/kg 水分散粒剂对棉花的株高无显著影响(表3)。

表3 不同浓度氟啶虫胺腈500 g/kg水分散粒剂处理对棉花株高的影响Table 3 Effects of different dosages of sulfoxaflor 500 g/kg WG on height of cotton

2.3.3对棉花果枝层的影响

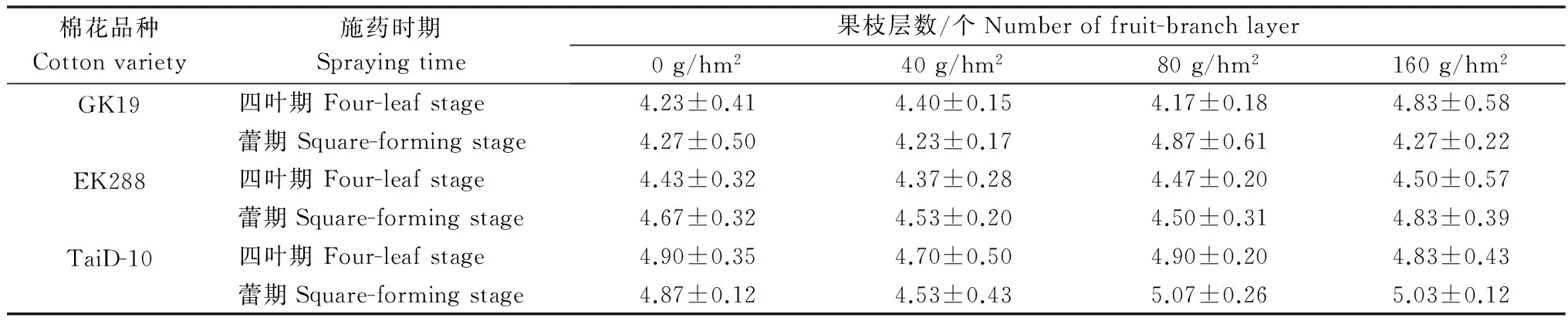

在棉花四叶期,喷施氟啶虫胺腈500 g/kg 水分散粒剂 0、40、80、160 g/hm221 d后,‘GK19’、‘EK288’及‘TaiD-10’3个品种均未现蕾。后将其推迟至药后7周调查,结果表明,喷施氟啶虫胺腈500 g/kg水分散粒剂后,‘GK19’的果枝层数为4.17~4.83个,‘EK288’的果枝层数为4.37~4.50个,‘TaiD-10’的果枝层数为4.70~4.90个,方差分析表明,3个品种经不同浓度的氟啶虫胺腈500 g/kg 水分散粒剂处理后,果枝层数与清水对照区相比均无显著差异。在棉花蕾期,喷施氟啶虫胺腈500 g/kg 水分散粒剂 0、40、80、160 g/hm221 d后,‘GK19’的果枝层数为4.23~4.87个, ‘EK288’为4.50~4.83个,‘TaiD-10’为4.53~5.07个。方差分析表明,同一品种内,施用不同浓度的氟啶虫胺腈500 g/kg 水分散粒剂后,棉花果枝层数与清水对照相比无显著差异。该试验结果表明,在设计浓度范围内,氟啶虫胺腈500 g/kg 水分散粒剂对棉花的果枝层数无显著影响(表4)。

2.3.4对棉蕾脱落的影响

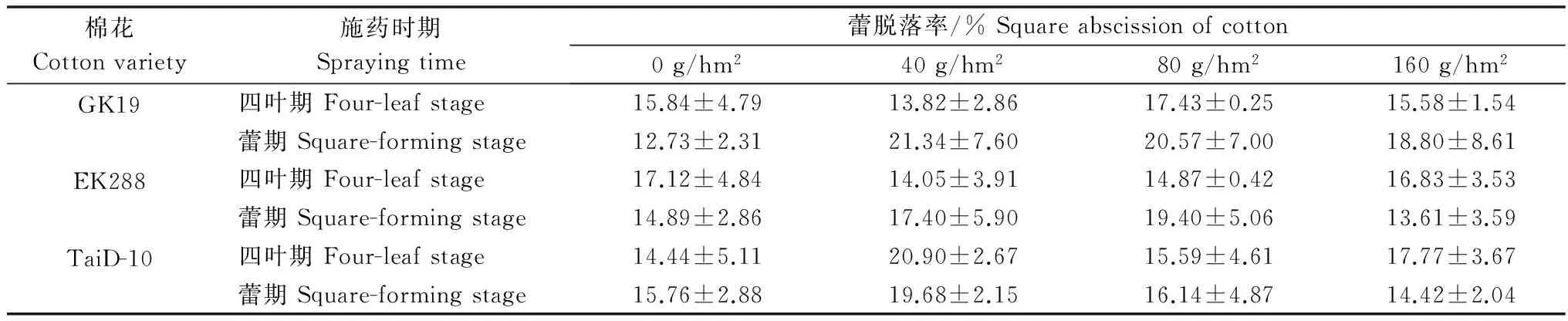

喷施氟啶虫胺腈500 g/kg 水分散粒剂后,‘GK19’、‘EK288’、‘TaiD-10’的棉蕾脱落情况见表5,从中可以看出,在喷施不同浓度的氟啶虫胺腈500 g/kg 水分散粒剂后,相同品种的棉花的蕾脱落率无显著差异。

表4 不同浓度氟啶虫胺腈500 g/kg WG处理对棉花果枝层数的影响1)Table 4 Effects of different dosages of sulfoxaflor 500 g/kg WG on fruit-branch layer of cotton

1) 表中四叶期一栏的果枝层数据为施药后7周的调查结果,蕾期一栏的果枝层为施药后3周的调查结果。

Data in the four-leaf stage are the surveying results 7 weeks after spraying, while those of square-forming stage are the surveying results 3 weeks after spraying.

表5 不同浓度氟啶虫胺腈500 g/kg WG处理对棉花蕾脱落率的影响1)Table 5 Effects of different dosages of sulfoxaflor 500 g/kg WG on square abscission of cotton

1) 表中四叶期一栏的蕾脱落率为施药后7周的调查结果,蕾期一栏的脱落率为施药后3周的调查结果。

Data in the four-leaf stage are the surveying results 7 weeks after spraying, while those of square-forming stage are the surveying results 3 weeks after spraying.

3 结论与讨论

近年来,部分棉田防治频率和用药量的增加加速了棉蚜抗药性的发展。目前,棉蚜几乎对有机氯、有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯、新烟碱类等多种杀虫药剂均产生了抗性,甚至产生了交互抗性[17-19]。作为一种全新杀虫剂产品、全新Group 4C类杀虫剂中的唯一成员,氟啶虫胺腈具有高效、低毒、低残留、内吸性好、对非靶标生物安全等特性[11,14-15]。由于氟啶虫胺腈与新烟碱类杀虫剂的作用位点亲和力低,并具有抗单氧化酶代谢分解的能力,与新烟碱类及其他类别杀虫剂无交互抗性,因此能有效防治对新烟碱类和其他已知类别杀虫剂产生抗性的刺吸式害虫[5,16]。

氟啶虫胺腈在美国等地区已被广泛应用于棉花、大麦及果蔬等作物害虫的防治[6]。在我国,则仅仅针对棉盲蝽、稻飞虱及水果蚧虫等一些害虫开展了田间药效试验[8-13]。本文研究了该药剂对棉蚜的生物活性以及对棉花的施用安全性。结果表明,氟啶虫胺腈对棉蚜表现出很高的杀虫活性,受药24、48 h后,其与吡虫啉的毒效比分别达4.39和3.12。对棉花施用安全性的测定结果表明,在推荐剂量范围内,其未对棉花叶色、株高、果枝层及棉蕾脱落情况产生显著影响。因此,该药剂可以在我国长江流域棉区棉花上大量推广,作为轮换药剂来延缓棉蚜抗药性的发展。

[1]杨俊杰, 张求东, 彭传华,等. 湖北棉花害虫种类调查及其主要害虫发生特点初报[C]∥雷朝亮, 王满囷. 华中昆虫研究(第八卷).武汉:湖北科学技术出版社, 2012:123-130.

[2]梁彦, 张帅, 邵振润, 等. 棉蚜抗药性及其化学防治[J]. 植物保护, 2013, 39(5): 70-80.

[3]李东臣. 棉蚜的发生及生物因素对种群数量的控制作用[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(24): 13236-13237.

[4]邹先伟, 蒋志胜. 棉蚜抗药性及其抗性治理对策的研究[J]. 农药, 2004, 43(7): 294-297.

[5]Babcock J M, Gerwick C B, Huang J X, et al. Biological characterization of sulfoxaflor, a novel insecticide[J]. Pest Management Science, 2011,67(3): 328-334.

[6]于福强, 黄耀师, 苏州,等. 新颖杀虫剂氟啶虫胺腈[J]. 农药, 2013, 52(10): 753-755.

[7]中国农药信息网. 通过有效成分查询产品[EB/OL].[2014-10-8]. http:∥www.chinapesticide.gov.cn/service/aspx/B3X.aspx?aiid=INFCJ.

[8]姜干明,胡敏惠.氟啶虫胺腈50%水分散粒剂防治棉花盲蝽蟓田间药效试验研究[J].农药科学与管理,2014,35(7):53-55.

[9]赵冰梅, 马江锋, 何卫疆, 等. 50%氟啶虫胺腈WG对棉蚜的田间防治效果[J].中国植保导刊,2013(6):56-58.

[10]林仁魁, 邹华娇,吴德飞.氟啶虫胺腈对褐飞虱的田间防治效果[J].农药,2012,51(8):619-620.

[11]王彭,黄新培, 谢忠能,等. 氟啶虫胺腈对水稻褐飞虱的室内杀虫活性及田间药效[J]. 农药, 2012, 51(10): 760-762.

[12]叶根成, 刘甫祥. 氟啶虫胺腈悬浮剂防治柑桔矢尖蚧的田间试验初报[J]. 现代园艺, 2012(21): 60.

[13]崔元英. 50%氟啶虫胺腈WDG对棉花盲蝽蟓和烟粉虱的防治效果研究[J]. 农业灾害研究,2012, 2(2): 14-16.

[14]石小丽. 2010年世界农药会议新品种-氟啶虫胺腈[J]. 农药研究与应用,2010,14(6): 42-43.

[15]张一宾.近年新开发的农药品种[J].世界农药,2011,33(3):10-12.

[16]叶萱. 新颖杀虫剂sulfoxaflor的生物特性[J].世界农药,2011, 33(4): 19-24.

[17]Shang Qingli, Pan Yiou, Fang Kui, et al. Biochemical characterization of acetylcholinesterase, cytochrome P450 and cross-resistance in an omethoate-resistant strain ofAphisgossypiiGlover [J].Crop Protection, 2012, 31(1):15-20.

[18]Bingham G, Gunning R V,Delogu G, et al. Temporal synergism can enhance carbamate and neonicotinoid insecticidal activity against resistant crop pests[J]. Pest Management Science, 2008,64(1):81-85.

[19]郭天凤, 马野萍, 丁荣荣, 等. 新疆主要植棉区棉蚜对吡虫啉和啶虫脒的抗性评价[J]. 中国棉花, 2012, 39(12): 4-5.

(责任编辑:王音)

Toxicity of sulfoxaflor againstAphisgossypiiGlover and its bio-safety to cotton

Xu Dong,Cong Shengbo,Wu Huaiheng,Huang Minsong,Xu Xue,Wan Peng

(Key Laboratory of Integrated Pest Management for Crops in Central China, Ministry of Agriculture, Institute of Plant Protection and Soil Science, Hubei Academy of Agricultural Sciences, Wuhan430064, China)

Bioactivity of sulfoxaflor againstAphisgossypiiGlover was determined by using leaf-dip method and its bio-safety to cotton was also tested with field trials. The results showed that LC50and LC90of sulfoxaflor against cotton aphid were 1.98 mg/L and 26.02 mg/L after treatment for 24 h, respectively, significantly lower than that of imidacloprid, which were 8.69 mg/L and 132.68 mg/L, respectively. The toxicity ratio of both insecticides was 4.39. After 48 h, sulfoxaflor still possessed a high insecticidal activity against cotton aphid. Field trials demonstrated that sulfoxaflor had no harm to cotton. Leaf color, plant height, fruit-branch layer and cotton square abscission in plots sprayed sulfoxaflor 500 g/kg WG at the recommended dosages had no significant difference with those without treatment by insecticides.

sulfoxaflor;Aphisgossypii;toxicity;cotton;safety

2014-11-26

2015-01-09

公益性行业(农业)科研专项(201203038)

E-mail:wanpenghb@126.com

S 435.622.1

B

10.3969/j.issn.0529-1542.2016.01.041