移动互联网时代员工工作

2016-09-10林忠杨阳

林忠 杨阳

摘 要:本文基于向后弯折的劳动供给曲线,论证移动互联网作为独立变量直接导致工作—家庭关系发生变化的可能性。在深入分析移动互联网与工作—家庭关系结构的耦合性基础上,提出了移动互联网时代员工工作—家庭关系衍进模型。该模型包括家庭域与工作域两个维度、四个象限、一个阈值点和一条工作—家庭心流体验线。基于此模型,笔者认为通过采取“碎片化时间整合管理系统”等措施,能促进移动互联网时代员工工作—家庭关系增益的实现。

关键词:员工工作—家庭关系;劳动供给曲线;心流体验;移动互联网

中图分类号:F272.92 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2016)02-0097-09

一、问题的提出

继2012年11月第五届易观移动互联网博览会率先批露“互联网+”概念之后,2015年3月,李克强总理在十二届全国人大三次会议上的政府工作报告中提出了“制定‘互联网+’行动计划”的构想,这是中国步入以移动互联网推动创新发展时代的一个重要里程碑,这也表明移动互联网作为一个独立变量介入宏观社会及微观组织及个人生活将成为“新常态”[1]。工作和家庭是人类进入文明社会后的两个最重要领域,两者存在密切联系。而具有深远影响的移动互联网技术革新,既在宏观上带来经济增长与收入分配方式的调整,也在微观上引起工作和家庭环境的改变。因此,在移动互联网日益得到普及的背景下,如何处理员工工作属性和家庭属性关系,进而探寻新形势下能将消极工作—家庭冲突转变为积极工作—家庭增益的工作—家庭平衡点,是人力资源管理领域亟待探索的重要议题。

在现实生活中,较长工作时间、加班文化盛行是与工作不稳定相伴的,且呈愈演愈烈的趋势,这使得员工越发难以实现工作职责和家庭责任的平衡。在理论界,涉及员工工作—家庭关系的构念主要分为两种类别:工作—家庭冲突(Work-Family Conflict)与工作—家庭增益(Work-Family Enrichment)。

工作—家庭冲突属于消极构念,工作—家庭增益属于积极构念,与工作—家庭增益类似的积极构念还有工作—家庭促进(Work-Family Enhancement)和工作—家庭助长(Work-Family Facilitation)。

其中,Greenhaus和Beutell[1]梳理过影响工作—家庭冲突的因素,随后,Allen[2]以及Nasurdin和Michale[3]等分别对它的前因变量和结果变量进行了评述。工作—家庭增益是伴随积极心理学“应用运动”的日益兴起,由Greenhaus和Powell[4]共同提出了这一构念及工作域和家庭域相互增益的作用和调节机理的。遗憾的是,虽然众多学者对工作—家庭冲突和工作—家庭增益分别进行了许多有价值的研究,但并未涉及工作—家庭冲突、工作—家庭平衡与工作—家庭增益之间具体关系的探讨,特别是对移动互联网渗透企业组织结构下员工工作—家庭关系整合的探讨着墨甚少。因此,在工作—家庭关系相关领域中,尚缺乏移动互联网与员工工作—家庭关系模型的耦合性论证研究。

二、移动互联网介入劳动供给曲线后的员工工作—家庭关系表现

经典劳动供给理论以市场开放、充分竞争为假设前提,刻画了一条从初始向右上倾斜并逐渐向后弯折的劳动供给曲线。然而,进一步的研究表明,向后弯折供给曲线只可能会在发达国家出现,而对于众多发展中国家而言,市场与个人劳动供给曲线主要是向右上倾斜。特别是对发展中国家而言,由于低收入人群和农村转移劳动力的数量庞大,使得市场和个体劳动供给曲线甚至呈现向右下倾斜[5]。

本文假定员工工作—家庭关系满足劳动供给曲线向右上倾斜并逐步向后弯折。企业特定群组中的员工存在三种例外情形,这三种例外的情形:一是为摆脱家庭经济困境新就业的员工;二是新入职单纯追求工作薪资满意度的员工;三是久经职场历练能胜任多种不同职位的员工。究其原因:第一类员工处于人力资本形成期,极其重视解决家庭经济问题,追求生理需要,只考虑工作有无,尚未触及工作—家庭关系分析;第二类员工处于人力资本初始期,极其重视工作安全系数,追求安全需要,重工作、轻家庭,单方向触及工作—家庭关系;第三类员工则是处于人力资本成熟期,极其重视人力资本到智力资本的转变[6],更多的是追求尊重与自我实现需要,特别是来自于组织层面的尊重及其自我价值实现。一般而言,这类员工的工作—家庭双向冲突已经基本化解。因此,排除此三种情形后,组织中的员工大多属于人力资本成长期、追求情感与归属需要层次者。此类员工的组织特征是处于事业上升期,年龄在40岁左右,在收入上已经摆脱了温饱的困扰,在工作上希望得到所在部门领导的支持与对其家庭事务负担的理解,在家庭上希望获得家人情感上的照顾及对工作应酬和加班的包容。此类员工的工作—家庭双向关系正处于急剧互动期并时有冲突发生。基于以上,本文的研究边界并非组织中整个人力资本生命周期,仅是把人力资本成长阶段的员工作为研究主体。由于这类员工存在工作时间与家庭时间的此消彼长关系,因此,本文关于劳动供给曲线向右上倾斜并逐步向后弯折的假定成立。

(一)员工工作—家庭关系的劳动供给曲线

员工工作—家庭关系范畴包括劳动时间阈与工作域和闲暇时间阈与家庭域。本文将想获得一定数量的收入而必须投入的劳动时间视作工作时间,将想获得一定休闲的精神愉悦而必须投入的闲暇时间视作家庭时间。据此,建立员工工作—家庭关系的劳动供给曲线。

1.假设提出

假设1:劳动者是理性人,追求效用极大化。

假设2:劳动者限定于人力资本成长阶段的企业员工。

假设3:人力资本成长阶段企业员工的支出可以是不超过收入的任意水平。

2.闲暇需求函数提出

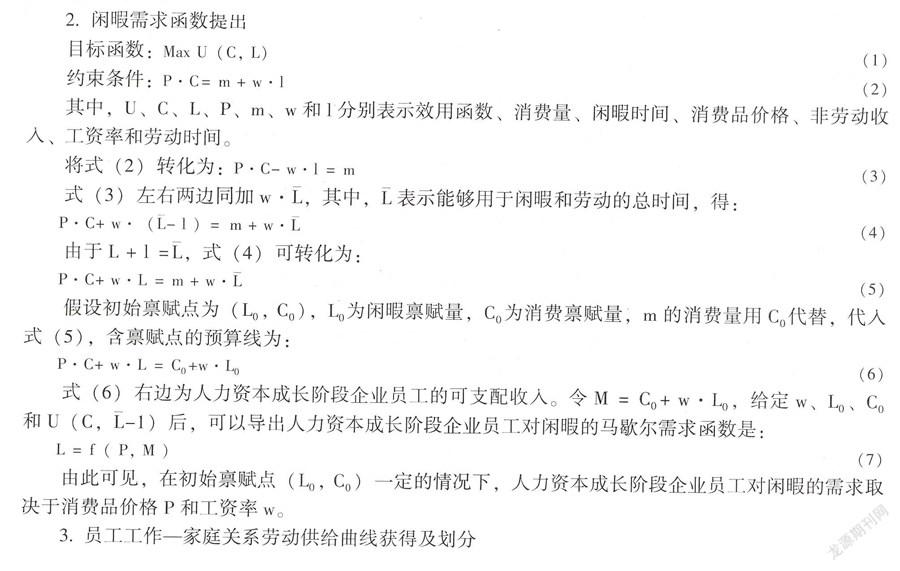

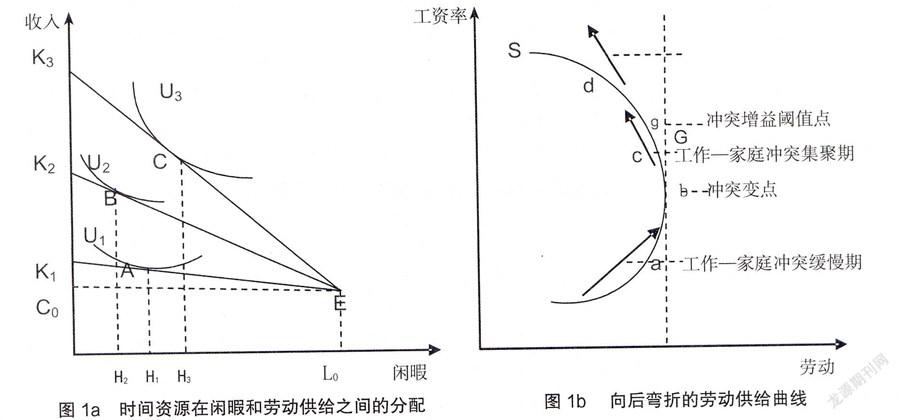

分析图1a,劳动时间供给取决于员工工资率引起的替代效应与收入效应,工资率增加,闲暇价格增加,由于替代效应,员工会降低闲暇时间,用工作代替闲暇,从而劳动时间供给增加,工作收入增加。同时,随着工资率继续增加,即便闲暇价格增加,由于收入效应,员工需要更多闲暇时间,用闲暇代替工作,从而劳动时间供给减少,闲暇时间增加。分析图1b,工资率较低时,随着工资率上升,员工会减少闲暇时间,增加劳动时间供给,劳动供给曲线向右上方倾斜;当工资率增加到一定水平时,劳动时间供给量达到最大。当收入效应大于替代效应时,则导致总体劳动时间减少,闲暇时间增多。从而劳动供给曲线向后弯折。

对处于人力资本成长阶段员工而言,当工资无法满足家庭基本消费、家庭成员收入能够维持家庭基本消费时,替代效应大于收入效应,劳动时间供给随工资增加而增加,此时员工的家庭身份显著性较低,家庭对其工作支持力度较大,因而较少出现工作时间挤出家庭时间的家庭冲突。鉴于此,本文将此阶段,即图1b中的(a,b]区间称为工作—家庭冲突缓慢期;当员工工资能够满足家庭基本消费,个人或家庭收入基本达到中产阶层时,收入效应大于替代效应,劳动时间供给随工资增加而减少,此时员工的家庭身份显著性较高,家庭对其工作支持力度降低,因而较多出现工作时间挤出家庭时间的家庭冲突。这种冲突,一方面影响家庭和睦,并且存在负外部性,间接影响工作积极性;另一方面,将会影响工作效率,并且,这种负外部性也会间接影响家庭融洽度。鉴于此,本文将此阶段,即图1b中的[b,c)区间称为工作—家庭冲突集聚期。其中的b点为分界点,本文将其命名为冲突变点。接下来,在[b,c)阶段中,需要寻求(c, d)子区间,使其能够降低员工工作—家庭冲突,减少组织结构不稳定性,依据Barnett和Hyde[7]等在工作域与家庭域之间积极交互作用的先验性研究,此阶段一般位于[b,c)区间的中后期,本文将(c, d)命名为员工工作—家庭增益期。另外,需要找到[b,c)区间与(c, d)子区间的临界点,本文将这一点称之为冲突增益阈值点,用字母g表示。

(二)移动互联网介入的员工工作—家庭关系的劳动供给曲线

移动互联网,是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术,即手机APP(application,第三方应用程序)形式结合的活动总称[8]。移动互联网,一方面继承了互联网开放、分享、互动和创新的特征;另一方面,把移动通信的随身、互动特征发挥到了极致。除此之外,移动互联网所拥有的用户身份可识别、便捷性和便携性[9]特征,都表现出了独具的不可替代性。伴随移动通信和互联网的日益融合,移动互联网已经创造出了新的产业形态,从本质上说,移动互联网不等于移动+互联网,而是移动互联网=移动×互联网,这种用户身份可识别的、口袋中的新型互联网,已经作为独立变量给员工的工作与家庭关系带来了结构性改变。

要在劳动供给曲线上证明移动互联网作为独立变量介入员工工作—家庭关系,可以假设员工在移动互联网的投入以其损耗时间代替,并命名为移动互联网时间。在无移动互联网或移动互联网尚未成为独立变量影响工作—家庭关系结构的时代,L=闲暇时间,l=劳动时间,=用于闲暇和劳动的总时间=L + l。而在移动互联网成为独立变量影响工作—家庭关系结构的时代,L′=闲暇时间+移动互联网损耗家庭时间, l′=劳动时间+移动互联网损耗工作时间,本文设F=移动互联网时间=移动互联网损耗家庭时间+移动互联网损耗工作时间,L′+ l′+ F= ′=用于闲暇、劳动和移动互联网的总时间。之所以将移动互联网时间作为独立变量加入,是因为移动互联网的加入使得工作—家庭关系发生了结构性改变,不仅没有缩短甚至可能延长工作时间,但是缩短了闲暇时间,具体论证如下:

移动互联网进入劳动时间,一方面基于其便捷性特点,凭借先进的资讯手段帮助员工工作任务更快地完成;另一方面,基于其便携性特点,凭借各类社交娱乐网络分散了员工对工作任务的注意力,从而降低了员工的工作积极性和工作效率。但是,前者不能因工作任务的提早完成而得以提前下班,这是因为此处员工的人力资本成长阶段身份特性,工作时间一般依据员工入职手册中已经明文规定的固定上班时间执行,其工作时间并非像人力资本成熟期员工一样具有高弹性与高支配性,并且,后者可能因工作任务未能按时完成需要延迟下班。

移动互联网进入闲暇时间,基于便携性、随身性特点,伴随智能手机普及,家庭生活中经常出现“低头族”,各类APP软件占用用户时间碎片,积少成多,家庭成员由“低头族”逐渐变为“不语族”。但是,真正意义的家庭时间并非名义上个人在家庭出现的时间,而是指出现家庭成员语言或肢体互动、共同或独立为家庭做出思想或行为贡献的时间。因此,移动互联网一方面挤出了闲暇时间中的部分真实家庭时间,形成移动互联网损耗家庭时间;另一方面,当移动互联网耽误工作延长工作时间后,员工一天时间固定不变,自然缩短了闲暇时间。

参见图1a,移动互联网时间缩短闲暇时间, L0闲暇禀赋量减少,初始禀赋点E向左移动,原人力资本成长阶段员工的闲暇需求函数含禀赋点的预算约束线为P·C+ w·L = C0 + w·L0,L0闲暇禀赋量减少,L闲暇时间减少,则预算线EK1、EK2、EK3向左移动,其分别与无差异曲线的交点A、B、C都将向下移动。参见图1b,向下移动后的A、B、C点若对应在此,则a、b、c点都将向下移动,最终将形成一条下移的新的移动互联网介入工作—家庭关系的向后弯折的劳动供给曲线。与原劳动供给曲线经济表现不同,a点下移说明移动互联网介入使得员工工作—家庭冲突阶段提早到来。b点下移说明在工作—家庭冲突阶段,由工作—家庭冲突缓慢期向工作—家庭冲突集聚期转变的进程加快,移动互联网的介入使得冲突变点b提早出现。c点下移说明移动互联网介入并非仅加速了工作—家庭冲突急剧期,还为工作—家庭关系的调整提供了契机,因此,已界定图1b中无移动互联网或移动互联网尚未成为独立变量的冲突增益阈值点为g,则移动互联网成为独立变量介入后使得冲突增益阈值点g下移至G,G点即是工作—家庭冲突向工作—家庭增益转化的临界点,因此,对G点的理论探寻将成为工作—家庭关系研究的突破口。

三、移动互联网时代员工工作—家庭关系衍进模型

就现有工作—家庭关系模型研究而言,多数学者以 Frone[10]构建的工作—家庭平衡四重分类模型作为主流方向,但拓展研究较少。Frone[10]指出,将工作—家庭影响类型(冲突、增益)作为横坐标,将工作—家庭影响方向(工作对家庭、家庭对工作)作为纵坐标,以低水平的角色冲突向高水平的角色促进关系作为脉络形成工作—家庭平衡模型。本文在Frone[10]研究基础上,进一步探讨工作—家庭关系衍进模型[11],即探索企业组织进入了移动互联网时代,且移动互联网以独立变量形式介入员工个体之后的工作—家庭关系。

(一)构建基础:移动互联网与工作—家庭关系结构的耦合性

移动互联网有五个内部特征:用户身份可识别、便捷性、便携性、创新和互动。工作—家庭关系有两个基本组件:工作、家庭。Edwards和Rothbard[12]认为,工作是为了维持生计而提供商品与劳务的工具性活动,家庭是通过生理纽带、婚姻关系、社会习俗联系在一起的人群。移动互联网时代员工的工作—家庭关系衍进模型由移动互联网、工作域、家庭域三个独立变量构成,它们共同对工作—家庭关系发生耦合性,从而获取了移动互联网的两个组织特征:

1.提高了任务完成的可变性

对于移动互联网的便携性、互动特征而言,便携性能通过整合个人碎片化时间获取信息需求,互动性能通过信息在虚实空间之间或内部传播,使个人兴趣因受到激发而产生双向的传播行为。互联网的出现曾使家庭办公成为偶然,而移动互联网的出现则使家庭办公及休闲时间办公成为常态。进一步地,便携性促使工作任务愈加碎片化,工作时间与家庭时间“碎片式”双向嵌入频繁与互动性,促使工作任务交流愈加方便,使得工作空间与家庭空间不断发生“移动式”转换,进而使员工完成工作任务的时间与空间的可变性增大。显然,这将带来员工个体家庭关系的改变。

2.增强了问题的可分析性

移动互联网的便捷性和创新特征,使各个设备终端的使用者不仅可以凭借用户情感标签能随时实现信息的发送、评论和共享,而且能通过独有的移动终端表达自己对产业领域或企业组织的创意。因此,移动互联网的便捷性和创新,延伸了员工专业信息与职业关系的边界,使得其对工作中问题的分析和解决有了线上与线下两条渠道。由此可见,移动互联网的广泛使用,极大降低了员工在信息闭塞时代仅仅依赖经验系统解决问题的难度和风险。这不仅有助于员工实现创新,同时也使员工的工作关系发生变化。

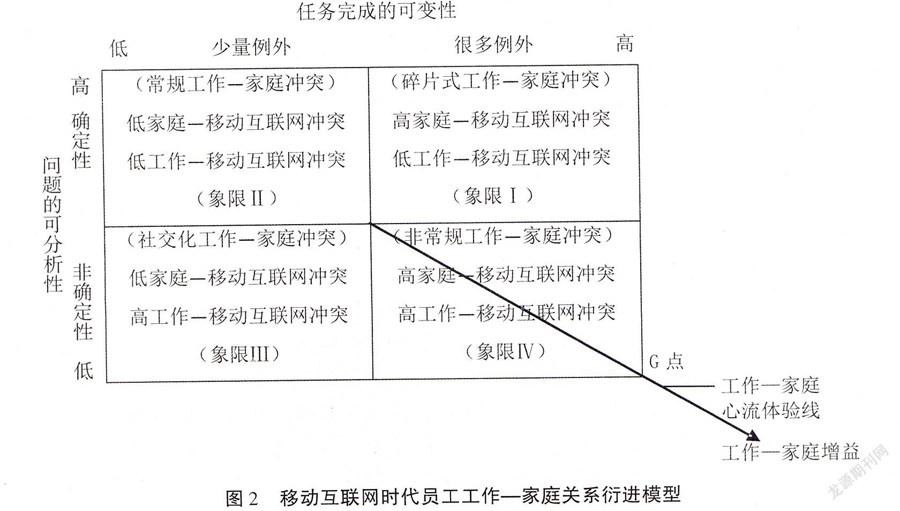

(二)构建过程:移动互联网时代员工工作—家庭关系衍进模型形成

移动互联网时代,组织所具有的任务完成的可变性和问题的可分析性的特征,其匹配结果包括两个维度、四个象限,以及一条工作—家庭心流体验线与一个冲突增益阈值点。其中,两个维度、四个象限构成工作—家庭冲突模型,在第四象限发展到一定阶段,依据心理学概念“心流”,此时,工作—家庭关系将冲破冲突增益阈值点G,将沿心流体验线发展达到工作—家庭增益。移动互联网时代员工工作—家庭关系衍进模型如图2所示。

1.工作—家庭冲突模型形成

由上文可知,任务完成的可变性与问题的可分析性匹配结果直接决定了移动互联网介入工作—家庭关系的程度,任务完成的可变性影响员工家庭域,引发家庭—移动互联网冲突,问题的可分析性影响员工工作域,引发工作—移动互联网冲突。因而,本文分别以移动互联网任务完成的可变性和问题的可分析性作为横纵坐标,横轴数值方向由低到高,且左为少量例外,右为很多例外;纵轴数值方向由低到高,且下为非确定性,上为确定性,进而形成四个由不同任务完成的可变性不同问题的可分析性组合而成的移动互联网介入工作—家庭冲突二维象限。其中,象限Ⅱ由少量例外任务与确定性问题的组合构成。此象限中,移动互联网尚未介入工作—家庭关系,代表员工家庭域的任务具有少量例外性质,任务完成的可变性低,代表员工工作域的问题具有确定性性质,问题的可分析性高,处于此象限的员工能够达到低家庭—移动互联网冲突与低工作—移动互联网冲突,命名为“常规工作—家庭冲突”;象限Ⅰ由很多例外任务与确定性问题的组合构成。此象限中,移动互联网已介入家庭关系但未作为独立变量介入工作关系,代表员工家庭域的任务具有很多例外性质,任务完成的可变性高,但代表员工工作域的问题仍具有确定性性质,问题的可分析性高,处于此象限的员工能够达到高家庭—移动互联网冲突与低工作—移动互联网冲突,命名为“碎片式工作—家庭冲突”;象限Ⅲ由少量例外任务与非确定性问题的组合构成。此象限中,移动互联网已介入工作关系但未作为独立变量介入家庭关系,代表员工工作域的问题具有非确定性性质,问题的可分析性低,但代表员工家庭域的任务仍具有少量例外性质,任务完成的可变性低,处于此象限的员工能够达到低家庭—移动互联网冲突与高工作—移动互联网冲突,命名为“社交化工作—家庭冲突”;象限Ⅳ由很多例外任务与非确定性问题的组合构成。此象限中,移动互联网已经作为独立变量介入工作—家庭关系,即员工工作—家庭关系进入移动互联网时代,代表员工家庭域的任务具有很多例外性质,任务完成的可变性高,代表员工工作域的问题具有非确定性性质,问题的可分析性低,处于这一象限的员工能够达到高家庭—移动互联网冲突与高工作—移动互联网冲突,命名为“非常规工作—家庭冲突”。

2.工作—家庭心流体验线的提出

象限Ⅳ中,工作—家庭冲突具有“双高”的特点,这表明在此阶段,移动互联网已经作为独立变量介入了这一时代的工作—家庭关系结构。如图1b所示,移动互联网的介入使得冲突增益阈值点g下移至G,说明移动互联网的介入不仅加剧了工作—家庭冲突集聚期的来临,还为工作—家庭关系的良性转型提供了契机,因此,本文引入心理学概念“心流(Flow)”[13],以期进一步证明在非常规工作—家庭冲突期之内,其量的积累会发生向工作—家庭增益期的质性跨越。

心理学家 Csikszentmihalyi[14-15]最早提出心流理论,认为当人们进行活动时如果完全投入情境集中注意力,并且过滤掉所有不相关的知觉,就会进入高度兴奋及充实感状态。Trevino和Webster[16]发展心流理论并指出心流体验需要包括四种状态:用户对于计算机交互的控制力感知;用户感觉到自己的注意力完全集中于交互;在交互过程中,用户的好奇心被完全调动;用户发自内心地感觉到交互非常有趣[16-17]。林忠等[18]首次将心流体验引入人力资源领域,并基于工作压力模型用于解决工作压力的消极与积极态势转换而提出了由工作需求、工作控制以及学习模型共同构建的工作沉浸体验线的概念,但未涉及工作—家庭关系衍进探索以及与移动互联网的融合研究。笔者认为心流体验是指个人对组织任务及环境收获的直接享受和极大满足,它源自清除无关紧要的外部焦虑,使自身沉浸到眼前的组织任务与环境中。伴随移动互联网深入介入工作—家庭关系,这种心理体验与享受越来越难出现,企业员工工作时间自拍微传、网购等非工作性行为,引发高工作—移动互联网冲突,家庭时间低头滑屏、休闲聚会微信聊天等非家庭性行为引发高家庭—移动互联网冲突。因此,本文基于移动互联网时代员工工作—家庭关系衍进模型提出工作—家庭心流体验线(见图2)。由于在常规工作—家庭冲突、碎片式工作—家庭冲突、社交化工作—家庭冲突阶段,移动互联网的作用没有出现或者出现了但并不强大,因此,没有或仅单一地影响到家庭关系或者工作关系,这使得心流体验并未同时作用于工作域与家庭域,因而这三个阶段不存在工作—家庭心流体验。但是,在移动互联网成为独立变量介入非常规工作—家庭冲突阶段后,工作—家庭心流体验得到了显现,此时员工处于工作—家庭冲突集聚期,按照图2横轴左低右高,纵轴上高下低的设置,工作—家庭心流体验线在第Ⅳ象限由左上角至右下角的员工感受程度由高至低,至G点达到最低心流体验度。但是,如果工作—家庭冲突冲破G点,有可能进入工作—家庭增益期,即伴随员工工作与家庭关系的由冲突到逐步促进,工作—家庭心流体验线将由G点继续向右下方延伸,此时员工感受心理体验与享受的程度将会由低转高。由此可见,工作—家庭心流体验线的程度转折点即是移动互联网时代工作—家庭冲突转为增益的阈值点G。

3.冲突增益阈值点论证

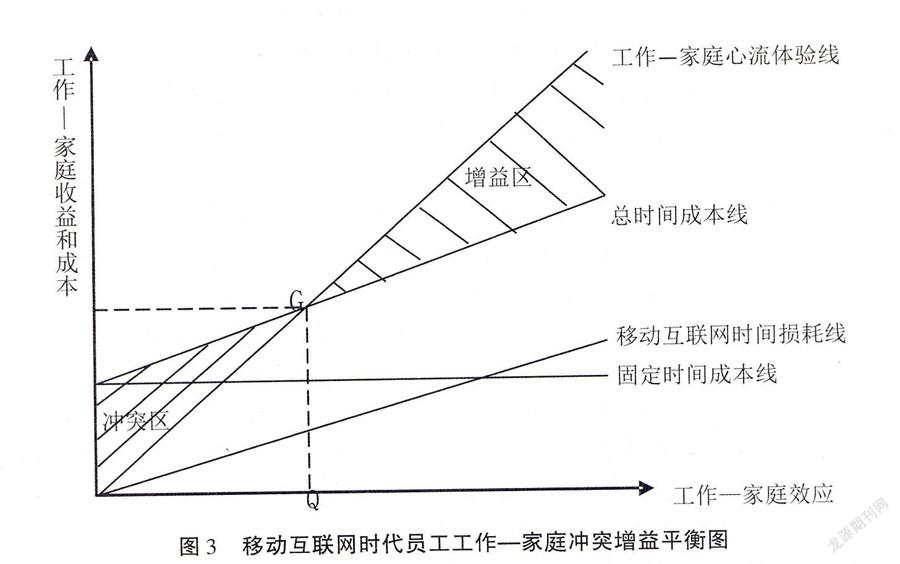

这是对图2的第Ⅳ象限、工作—家庭心流体验线及工作家庭增益的进一步理论探索。如图3所示,任何企业的成本都是由固定成本与变动成本两部分组成,在移动互联网时代的员工工作—家庭关系组织结构构成中,这两部分成本仍然存在。但是,由于本文研究工作时间与家庭时间对工作—家庭关系的影响,因此,这两部分成本可设定为固定时间成本和变动时间成本。其中,固定时间成本指移动互联网未成为独立变量介入的员工工作—家庭关系时间损耗,变动时间成本指移动互联网成为独立变量介入的员工工作—家庭关系时间损耗,而总时间成本等于固定时间成本加上变动时间成本,即指含移动互联网时间损耗的总工作时间与含移动互联网时间损耗的总家庭时间之和。当工作—家庭效应很低时,总时间成本大于收益,这是因为固定时间成本不随工作—家庭效应变化,效应低固定时间成本占总时间成本的比重就大,这时的工作—家庭成本高而工作—家庭收益低,即员工工作—家庭心流体验度低,此时员工处于工作—家庭冲突状态下,如图3中左下方所示。只有当工作—家庭效应达到一定水平时,成本与收益能够相抵,此时员工处于工作—家庭平衡状态,如图3中的G点所示。而超过这个点值后则能实现工作—家庭成本低而工作—家庭收益高,此时员工则可处于工作—家庭增益状态,如图3中右上方所示。本文将工作—家庭效应、时间成本以及工作—家庭收益的这种关系用平面坐标图表示出来,并将其称为移动互联网时代员工工作—家庭冲突增益平衡图(见图3)。

由图3可知,变动时间成本加上固定时间成本是总时间成本,只有当工作—家庭心流体验度高于总时间成本时方能实现工作—家庭增益,而当工作—家庭心流体验度低于总时间成本时就将出现工作—家庭冲突。在临界点G,工作—家庭心流体验度等于总时间成本,没有增益也没有冲突,因此,本文将G点称为冲突增益阈值点,亦可称为冲突增益平衡点。G点所对应的工作—家庭效应Q为临界工作—家庭效应,Q的计算公式为:

Q=总固定时间成本个体心流体验度-个体移动互联网时间损耗

四、研究启示

基于移动互联网与工作—家庭关系模型的耦合性分析,包括四类消极工作—家庭冲突结果, 其产生与移动互联网时代的组织特性有关,包括突破冲突增益阈值点获得的积极工作—家庭增益结果,其产生与工作—家庭心流体验线有关。因此,企业应以任务完成的可变性和问题的可分析性调整以及冲突增益阈值点的突破为着力点,促使处于“工作—家庭冲突象限”的员工实现向工作—家庭增益的转变。

(一)以正视任务完成的可变性与增加家庭时间为着力点,侧重解决员工工作对家庭的冲突

依据移动互联网时代员工工作—家庭关系衍进模型,高任务完成的可变性易引起高家庭—移动互联网冲突,依据移动互联网介入后的劳动供给曲线,家庭时间缩减易提早突破冲突变点。由于高任务完成的可变性的延续存在是实现移动互联网时代员工工作—家庭由冲突转向增益的必要条件,因此,企业解决员工工作对家庭冲突问题就应从正视任务完成的可变性与增加家庭时间为着力点,并通过建立“碎片化时间整合管理系统”解决这一难题。

“碎片化时间”是伴随家庭办公及休闲时间办公常态化而出现并呈增加趋势的,这种新变化使员工的工作时间和工作任务变得更加碎片化,工作时间挤占家庭时间,工作效率和家庭的幸福效应同时降低。“碎片化时间整合”是企业不断搜集整理员工例外性任务等工作关系方面的数据,进而形成电子分析的“管理系统”,具体做法是:当工作任务家庭域完成时间“碎片化”累计过长时进行电子记录扣分;达到一定负向分值后企业对员工进行时间整合管理培训;当工作任务家庭域完成时间“整合式”出现时进行物质激励;当家庭域休闲互动时间“整合式”出现时进行福利激励;当达到一定正向分值后企业为此部分员工额外提供免费家庭集体出游等福利项目。这有利于提升员工的工作效率,减少其在家庭域用虚拟社交网络挤占家庭互动时间,增加员工真正意义上的家庭时间,从而降低工作对家庭的冲突。

(二)以减少问题的不确定性与缩减工作时间为着力点,侧重解决员工家庭对工作的冲突

根据移动互联网时代员工工作—家庭关系衍进模型,低问题的可分析性易引起高工作—移动互联网冲突,根据移动互联网介入后的劳动供给曲线,工作时间增加易提早突破冲突变点。由于低问题的可分析性的延续存在是移动互联网时代员工工作—家庭冲突转增益的必要条件,因此,企业解决员工家庭对工作冲突问题就应从减少问题不确定性与缩减工作时间为着力点,并通过实施“能力培训”解决这一难题。

“能力培训”注重的是提升员工在移动互联网时代分析问题和解决问题的能力。员工之所以在面对低问题的可分析性时会产生工作压力,并非因为其没有足够职业技能,而是员工在面临瞬息变化的信息环境和非确定性问题时表现出短暂的“不知所措”,其快速接受最新信息并加以正确处理的能力欠缺。而“能力培训”正是拉长员工这一短板的可行措施。培训的一项基础性工作,其首要任务是必须使员工清楚地认识到,在知识经济时代,移动互联网的熟练使用已成为日常工作与生活中的必备辅助工具。“能力培训”的内容可以聚焦在如下两点:一是训练员工在短期内通过移动互联网接触大量组织外信息并产生深厚学习兴趣的能力;二是训练员工突破信息接收边界的能力,即能主动接受移动互联网资讯模式的信息指导,提升工作技能,缩短解决工作问题的时间,从而减少不必要的工作时间消耗。显然,这有助于实现家庭对工作冲突的降低。

(三)以冲突—增益阈值点的突破为着力点,侧重促进员工工作—家庭增益的实现

根据移动互联网时代员工工作—家庭关系衍进模型, 工作—家庭心流体验度在移动互联网作为独立变量介入工作—家庭冲突中产生并由高转低、在冲破冲突增益阈值点后由最低值开始逆升,使工作—家庭增益出现并扩大。这一事实表明,促进员工工作—家庭实现应以冲突—增益阈值点的突破为着力点。既然冲突—增益阈值点是“牛鼻子”,那么,企业可以通过建立“时间成本平衡预算系统”,促进员工工作—家庭增益的实现。

“时间成本平衡预算系统”是基于移动互联网时代员工工作—家庭冲突增益平衡分析所得,具体操作步骤为:一是通过数据统计确定临界工作—家庭效应,以明确相关员工是处于冲突阶段还是增益阶段;二是人力资源管理者可以利用“碎片化时间整合管理系统”分析处于不同人力资本发展阶段员工的工作时间与家庭时间成本收益比,帮助各部门负责人制定差异化加班规则;三是为不同类员工选择对应APP平台加以利用,如证券类员工集体培训使用投资软件“雪球”,销售类员工集体培训教授工作营销模式创新的移动搜索广告程序应用,无班车且家距离单位较远的员工集体为其安装打车软件“嘀嘀打车”。诸如此类看似微小的组织员工支持行为,能行之有效地减少员工面对移动互联网已经全方位渗透其工作—家庭生活后产生的迷惑与不安,并在微观领域从多角度促进员工工作—家庭的双向增益。

五、结 语

本文基于向后弯折的劳动供给曲线对移动互联网与工作—家庭关系模型的耦合性进行了探讨,并得出如下主要结论:移动互联网已经作为独立变量直接导致员工工作—家庭关系发生变化;移动互联网介入后,劳动供给曲线中人力资本成长阶段员工的工作—家庭冲突由缓慢期向工作—家庭冲突集聚期转变的进程加快,并可能与工作—家庭冲突集聚期向工作—家庭增益期质性跨越的冲突增益阈值点相遇;通过对移动互联网与工作—家庭关系结构的耦合性研究,发现移动互联网的组织具有提高任务完成的可变性与增强问题的可分析性两个特征,并在此基础上提出了移动互联网时代员工工作—家庭关系衍进模型。

参考文献:

[1]Greenhaus, J.H., Beutell, N.J.Sources of Conflict between Work and Family Roles[J]. Academy of Management Review,1985,10(1):76-88.

[2] Allen, T.D. Family Supportive Work Environments:The Role of Organizational Perceptions[J]. Journal of Vocational Behavior,2001,58(1):414-435.

[3] Nasurdin, A.M., Michale, P.O. Work Overload, Parental Demand, Perceived Organizational Support, Family Support, and Work-Family Conflict among New Zealand and Malaysian Academics[J]. New Zealand Journal of Psychology, 2012,41(2):38-49.

[4] Greenhaus, J.H., Powell, G.N. When Work and Family Are Allies: A Theory of Work-Family Enrichment[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(1): 72-92.

[5] Dessing, Marke. Labor Supply, the Family and Poverty: the S-shape Labor Curve[J]. Journal of Economic Behavior &Organization,2002,49(3): 433-458.

[5] 郭继强.中国城市次级劳动力市场中民工劳动供给分析——兼论向右下方倾斜的劳动供给曲线[J].中国社会科学,2005,(5):16-21.

[6] 肖曙光,蒋苁.企业智力资本入股实施研究[J].中国工业经济,2012,(8):109-110.

[7] Barnett, R.C., Hyde, J.S. Women, Men, Work and Family: An Expansionist Theory[J]. American Psychologist,2001,56(8):781-798.

[8] 何达,瞿玮,周华春.移动互联网技术综述[J].网络应用,2007,(11):16-19.

[9] 张路菡.消费者选择移动互联网手机终端的影响因素研究[D].北京:北京邮电大学博士学位论文,2011.18-23.

[10] Frone, M.R. Work-Family Balance[J]. Handbook of Occupational Health Psychology, 2003, 38(4): 143-162.

[11] Bono, J., Glomb, T., Shen, W., Kim, E., Koch, A. Building Positive Resources: Effects of Positive Events and Positive Reflection on Work-Stress and Health[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(6): 1601-1627.

[12] Edwards, J.R., Rothbard, N.P. Mechanisms Linking Work and Family: Clarifying the Relationship between Work and Family Constructs[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 178-199.

[13] 陈洁,丛芳,康枫.基于心流体验视角的在线消费者购买行为影响因素研究[J].南开管理评论,2009,(12):132-133.

[14] Csikszentmihalyi, M. Beyond Boredom and Anxiety[M]. San Francisco : Jossey-Bass,1975.109-129.

[15] Csikszentmihalyi, M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention[M]. New York: Harper Collins, 1996.210-240.

[16] Trevino, L.K., Webster, J. Flow in Computer-Mediated Communication: Electronic Mail and Voice Mail Evaluation and Impacts[J]. Communieation Researeh,1992,19(5):539-573.

[17] Webster, J.,Trevino,L.K., Ryan, L. The Dimensionality and Correlates of Flow in Human Computer Interactions[J]. Human Behavior,1993,9(4):411-426.

[18] 林忠,孟德芳,鞠蕾. WFEJDC :工作压力模型研究[J].中国工业经济,2014,(3):86-87.

(责任编辑:于振荣)