公司治理环境与内部控制信息披露关系研究

2016-09-10车响午彭正银

车响午 彭正银

摘 要:基于南开大学发布的内部控制指数,本文探讨了公司治理环境与内部控制信息披露之间的关系。研究发现,市场化程度、法律环境和政府行政管理能力对企业内部控制信息披露产生正向影响,市场化程度高、法律环境好和政府行政管理能力强的地区的上市公司更有可能披露高质量的内部控制信息。进一步的研究发现,国有控股上市公司的内部控制信息披露与法律环境和政府行政管理能力存在显著正相关关系,非国有控股上市公司的内部控制信息披露与法律环境、政府行政管理能力和市场化程度均存在显著正相关关系。本文的结论表明,要提高上市公司内部控制信息披露水平,保护广大投资者的利益,必须进一步完善内部控制法律法规,强化政府的行政管理能力,加快市场化进程。

关键词:公司治理环境;内部控制信息披露;法律环境;市场化程度;政府行政管理能力

中图分类号:F239.4 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2016)02-0071-08

一、引 言

所有权和经营权分离产生信息不对称,信息不对称损害广大投资者利益,严重阻碍资本市场有效配置资源功能的正常发挥。对于像中国这样急需又快又好发展资本市场的新兴市场国家而言,如何将由其导致的交易成本降到最低更是一个关键问题[1]。有研究表明[2-3],削弱信息不对称的一个重要途径是上市公司进行信息披露。

21世纪初,安然、世通等一系列财务舞弊事件过后,美国推出了史上最为严厉的公司改革法案——萨班斯-奥克斯利(Sarbanes-Oxley)(以下简称SOX法案)。法案中的302条款和404条款规定,所有在美国上市的公司必须进行内部控制评价和财务报告内部控制审计,披露内部控制有效性信息。受美国SOX法案及美国反欺诈财务报告委员会(即Treadway委员会)下属的COSO委员会的《企业风险管理整合框架》发布的影响,我国财政部等五部委于2008年6月28日发布中国版的萨班斯法案——《企业内部控制基本规范》(简称《基本规范》),并随后发布《企业内部控制配套指引》(简称《配套指引》),其中《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》对我国上市公司内部控制评价、注册会计师财务报告内部控制审计及披露提出了明确要求。

《配套指引》实施以来,深圳迪博[4]、戴文涛和纳鹏杰[5]等对上市公司内部控制有效性情况进行了调查。按照戴文涛和纳鹏杰[5]的研究,2 296家披露内部控制评价报告的上市公司中,2 277家上市公司自认为内部控制体系有效,占比约为99.17%,2 167家聘请了注册会计师对其财务报告内部控制进行审计的公司中,2 161家上市公司的内部控制体系被注册会计师鉴证为有效,占比为99.72%。中国上市公司存在内部控制缺陷的比重不到1.00%(美国上市公司存在内部控制缺陷的比重为13.80%)[6],这不能不让人怀疑。

什么因素影响上市公司内部控制信息披露?现有文献从公司经济特征(如公司规模、行业类型、上市时间、净利润和销售增长情况)和公司治理结构(如股权结构、独立董事比例和管理层持股比例)方面探讨了内部控制信息披露影响因素,得出了一些很有意义的结论。但伊志宏等[1]认为,通过公司治理安排,能够对内部人实现有效的激励和约束,从而降低他们对公司信息披露进行操纵的动机和可能性。公司治理包括公司内部治理和公司外部治理,现有研究主要专注了公司内部治理对内部控制信息披露的影响,鲜有文献研究公司治理环境与内部控制信息披露的关系。

本文基于南开大学发布的内部控制指数对公司治理环境与内部控制信息披露水平之间的关系进行了探讨。研究结果发现,市场化程度、法律环境和政府行政管理能力对企业内部控制信息披露产生正向影响,市场化程度高、法律环境好和政府行政管理能力强的地区上市公司有可能披露高质量的内部控制信息。进一步的研究发现,国有控股上市公司的内部控制信息披露与法律环境和政府行政管理能力存在显著正相关关系,非国有控股上市公司的内部控制信息披露与法律环境、政府行政管理能力和市场化程度均存在显著正相关关系。这一结论意味着,在中国当前的制度背景下,要提高上市公司内部控制信息披露水平、保护广大投资者的利益,必须在加强公司内部治理结构的基础上,进一步完善上市公司外部治理环境。

二、文献述评

萨班斯法案颁布之前,企业内部控制信息披露属于自愿性披露(中国上市公司在《配套指引》颁布之前进行的内部控制信息披露属于自愿性披露)。企业披露内部控制有效性情况不仅增加企业的披露成本,还会增加公司和管理层的法律责任。但有些公司仍自愿披露内部控制报告,是因为自愿性披露可以向外部使用者发送信号,使本公司的内部控制质量与其他公司内部控制质量区别开来[3]。萨班斯法案实施之后,内部控制信息披露属于强制性披露,无论企业是否愿意,都要按照法律要求披露内部控制信息。从探讨公司内部控制信息披露影响因素成果看(无论是在强制性披露下还是在自愿性披露下),现有研究主要关注公司经济特征和公司内部治理。

当企业的部门数量众多,不断地进行兼并重组和组织重构等活动时,意味着企业内部控制信息披露难度增加。所以,Leone[7]认为,影响内部控制信息披露因素有组织结构复杂性、重大组织结构的变化以及在内部控制系统上的投资。Ashbaugh-Skaife等[8]发现,相对于未披露内部控制缺陷的公司而言,披露内部控制缺陷的公司经营业务更为复杂、会计风险、审计师辞职概率较高且内部控制可用资源较少。当企业经营效果较好风险较小时,优质上市公司为了与劣质上市公司相区别,同时也为了减少信息不对称,也可能会积极地进行内部控制信息披露。Bronson等[3]的研究发现,那些规模大、利润增长较快、审计委员会会议次数较多、机构投资者持股比例较高和销售收入增长较快的公司有更强的动机自愿披露内部控制信息。杨有红和汪薇 [9]通过分析2006年沪市上市公司内部控制信息披露现状,指出上市公司内部控制信息披露与财务报告质量有一定关系,财务报告质量高的公司更愿意披露内部控制信息。林斌和饶静[10]发现,内部控制资源充足、成长快速、设置了内审部门及有再融资计划的公司更愿意披露内部控制信息,而上市时间长、财务状况差、组织变革程度高及出现违规的公司不愿意披露内部控制信息。方红星等[11]发现,上市公司是否自愿披露内部控制信息与是否在海外交叉上市、是否聘请“四大”会计师事务所进行外部审计、是否设立审计委员会、资产总规模、监事会规模、资产净利率、独立董事人数占董事总人数的比例显著正相关。

萨班斯法案中的内部控制信息披露属于强制性披露,企业不披露或进行虚假的信息披露将遭受监管部门的严厉处罚(对犯有欺诈罪的个人和公司最高可处500万元和2 500万元的罚金,故意进行证券欺诈的犯罪最高可判处25年监禁)。此种情况下,披露内部控制缺陷的公司日益增多。Ge和McVay[12]对SOX法案实施后至少披露一次内部控制重大缺陷的公司进行了统计调查,研究发现,公司内部控制重大缺陷的披露与公司业务复杂程度和外部审计单位的规模正相关,与公司规模和盈利能力负相关。Ashbaugh-Skaife等[8]、Doyle等[13]检验了SOX302和404条款下的内部控制缺陷影响因素,研究发现,那些规模小、年限短、财务较弱、业务复杂、成长速度较快或正在经历重组的公司更可能披露内部控制缺陷。Krishnan和Visvanathan [14]发现,审计委员会会议频率较高、拥有较多财务专家的公司更可能披露内部控制缺陷。

内部控制信息披露能够降低公司内外部的信息不对称,有利于投资者、监管者做出正确的决策。但在所有权和经营权分离的情况下,公司高管为了个人利益的最大化有可能歪曲、操纵内部控制信息披露。通过对公司内部治理机制的合理安排,可以约束公司高管的这种道德风险行为。Deumes 和Knechel[15]的研究发现,内部控制披露程度与管理层和大股东持股负相关,与财务杠杆正相关,并认为这可能是管理层权衡内部控制披露成本与收益的结果。Owusu-Ansah 和 Gouranga[16]发现,自愿报告内部控制系统的公司有较少的内部人持股、审计委员会开会频率高、有独立非执行董事管理,且倾向于规模小和独立董事没有在其他公司任职。Hoitash等[17]发现,董事会和审计委员会中拥有会计和管理经验的人越多,内部控制实质性缺陷披露的概率越低,董事会和审计委员会的特性与内部控制的质量有关。张先治和戴文涛[18]的研究发现,董事长与总经理二职合一对企业内部控制的影响较大,高管薪酬比例、监事会规模对内部控制的影响相对较小,国有控股和股权集中度对企业内部控制产生了负面影响。

综上,国内外学者主要从公司经济特征、公司治理结构视角对内部控制信息披露影响因素进行了探讨,得出了公司内部治理影响企业内部控制信息披露的结论。公司治理是保护投资者利益的重要制度安排,包括内部治理和外部治理两个方面,但上述成果基本没有涉及外部治理内容。

三、理论分析与研究假设

尽管从制度环境方面探讨内部控制影响因素的研究成果并不多见,但Doyle等[13]认为,公司所处的制度环境对公司的内部控制存在影响。杨有红等[19]认为,市场化程度、法律环境和股东性质差异对内部控制信息披露具有解释作用。Zhang[20]在控制跨国因素,比较了SOX法案出台后美国上市公司与其他国家上市公司累计超额回报的情况,研究发现,其他国家上市公司累计超额收益率明显高于美国上市公司。这说明SOX法案出台这一制度环境的变化对内部控制具有重要影响。

一国的法律制度是该国公司财务和公司治理演变的基本要素。La Porta等[21]的研究表明,投资者保护机制薄弱的国家,其股权集中度高。La Porta等[22]还发现,当投资机会减少时,弱法律环境下的上市公司会支付较少的股利。Dittmar等[23]发现,投资者法律保护程度较好的国家,其上市公司会保留较少的自由现金流。中国是一个转轨经济下的弱法律环境国家,地区之间发展不平衡和不同地区之间的法律制度建设不尽相同是中国经济和社会发展中的一个显著特点。樊纲等[24]认为,2009年市场化程度最高的省份是江苏省,得分为11.54 分;最低省份是陕西省,得分为0.38分;2009年政府管理水平较高的是上海市,得分为10分,最低省份是贵州省,得分为0.24分。在投资者法律保护环境较好、政府行政管理能力较高的地区,一方面,上市公司的内部控制虚假披露行为更容易被识别;另一方面,如果上市公司进行虚假的内部控制信息披露,将会受到政府监管部门的处罚,引起股价下跌。由此,本文提出假设1和假设2:

假设1:法律制度环境与企业内部控制信息披露呈正相关关系。

假设2:政府的行政管理能力与企业内部控制信息披露呈正相关关系。

已有文献发现,市场环境影响公司的会计、财务行为。如孙铮等[25]发现,企业所在地的市场化程度越高,长期债务的比重越低。中国的资本市场是一个脱胎于转轨经济的新兴市场,东南沿海地区经济发展速度快,市场化程度比较高,内陆地区发展速度慢,市场化程度比较低。市场化程度高的地区,信息透明度高,企业重视自身声誉,遵法守法的意识强,更可能披露高质量的内部控制信息。杨有红等[19]研究了2008年沪市A股上市公司内部控制自我评估报告,他们发现,东部地区上市公司自评报告披露比例最高,西部地区上市公司自评报告披露比例最低,中部地区、东北地区上市公司自评报告披露比例处在中间位置,并认为造成这一差异的主要原因是市场化程度、法律环境及上市公司股东性质引起的。佟岩和冯红卿[26]发现,内部控制签证报告披露概率随着市场集中程度的变化呈倒U型关系,当市场从极度分散向相对集中变化时,非国有企业更倾向于披露内部控制信息。由此,本文提出假设3:

假设3:市场环境与企业内部控制信息披露呈正相关关系,即在市场化程度高的地区,企业内部控制信息披露水平高。

四、研究设计

1.样本选择和数据来源

本文的样本选自南开大学中国公司治理研究院评价中国上市公司内部控制质量时确定的样本。该研究院在评价中国上市公司内部控制质量时剔除金融类上市公司(金融类公司的内部控制特性与一般上市公司内部控制特征存在较大差异)、2009—2011年(评价2011年上市公司内部控制质量时剔除)、2010—2012年(评价2012年上市公司内部控制质量时剔除)间上市的公司(企业的内部控制是一个不断完善的过程,期限太短,评价结果不合理)、创业板和中小板上市公司(《配套指引》对创业板和中小板上市公司的内部控制评价及审计信息披露没做强制要求),最终获得研究样本2 562个。本文剔除数据缺失的公司后,剩余研究样本2 437个。为剔除极端值的影响,笔者对样本数据进行上下1%分位数的Winsorize处理。

2.变量设计

(1)解释变量与被解释变量

内部控制评价的经济学本质是一种信息披露,评价目的是满足企业利益相关者在制定和履行契约时对企业经营、资产安全和法规遵守等方面的信息需求[27]。南开大学中国公司治理研究院从独立的第三方角度对上市公司内部控制质量进行评价,其发布的内部控制指数实际上就是企业内部控制信息披露水平。为此,我们选择内部控制指数作为内部控制信息披露水平替代变量。

借鉴辛宇和徐莉萍[28]的研究,本文将法律制度环境指数、政府行政管理指数、市场化程度指数作为公司治理环境解释变量,研究数据来源于樊纲等[24]。

(2)控制变量

借鉴Bronson等[3]、杨有红等[9]和刘启亮等[29]的做法,选择公司总资产收益率(ROA)、公司成长性(Growth)、公司资产规模(Size)和外资持股比例(Fshare)等四个控制变量。此外,我们还设置了11个行业哑变量,以控制行业因素。行业哑变量以证监会《上市公司行业指引(2001)》划分的13个行业为依据,去除金融业后,以农业为基准进行设置。变量具体定义如表1所示。

3.模型设计

借鉴已有研究成果,本文构建如下模型:

NKXXPL=α0+α1Mindex+α2Lawindex+α3Admindex+α4ROA+α5Growth+α6Size+α7Fshare+εi

五、实证检验结果与分析

1.主要变量描述性统计

表2报告了主要变量的描述性统计。从表2可知,上市公司内部控制信息披露变量的均值为65.178,最小值为33.325,最大值为93.972,标准差为9.232,这说明中国上市公司内部控制信息披露水平存在较大差异。从公司治理环境变量看,市场化程度变量的均值为8.554,最小值为1.892,最大值为9.617,标准差为6.021;法律环境变量的均值为10.116,最小值为4.423,最大值为18.992,标准差为8.341;政府行政管理能力变量的均值为3.917,最小值为2.027,最大值为6.673,标准差为4.448,说明公司治理环境变量也存在较大差异。上述数据有利于我们考察公司治理环境与企业内部控制信息披露的关系。从公司特征来看,外资持股比例的均值为0.012,公司绩效的均值为0.058,公司规模的均值为23.068,平均增长性为43.1%。

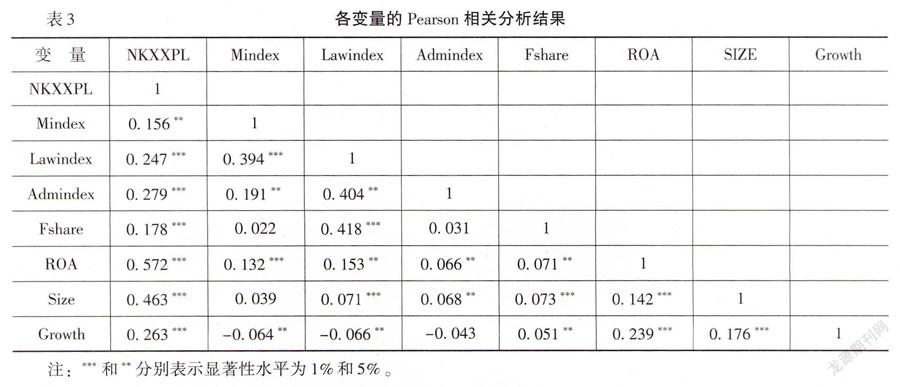

表3给出了检验模型中各变量的Pearson相关分析结果。从表3可知,企业内部控制信息披露与市场化程度、政府的行政管理能力和法律环境存在显著正相关关系,也即市场化程度高、政府行政管理能力高和法律环境好的地区的上市公司更可能披露高质量的内部控制信息(Pearson检验的系数分别为0.156、0.247和0.279,三者分别在1%、1%和5%的水平下显著),这与前面的假设预期相符合。Pearson分析的结果还表明,外资持股比例越高、盈余质量越好、公司规模越大和公司成长性越高的上市公司内部控制信息披露质量越好。其他控制变量之间的系数均小于0.500,这说明控制变量之间并不存在严重的多重共线性。

2.回归结果分析

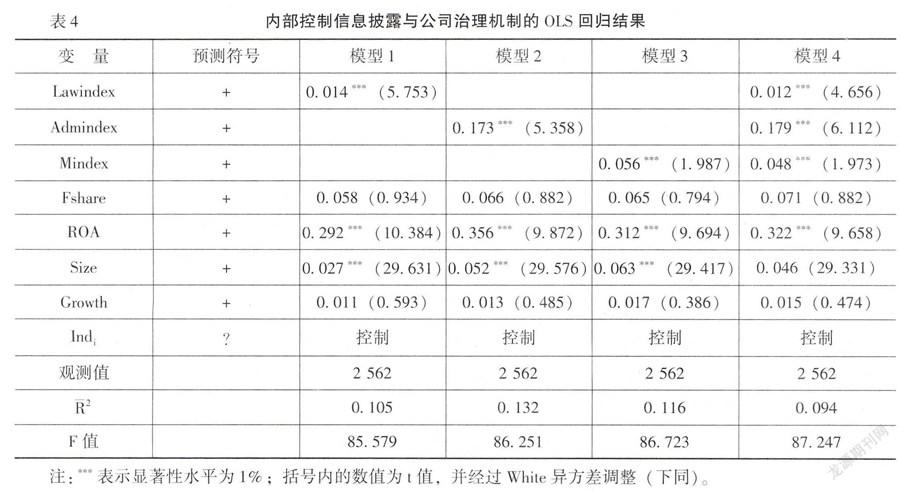

表4报告了以内部控制指数作为企业内部控制信息披露水平替代变量,分别以地区市场化程度、法律制度环境和政府行政管理能力作为解释变量的OLS回归结果。

在模型1中,解释变量是法律环境。从回归结果来看,Lawindex变量对内部控制信息披露的回归系数为0.014,且在1%的显著水平下显著。这说明,法律环境对企业内部控制信息披露产生了正向影响作用,法律环境好的地区的上市公司越可能披露高质量的内部控制信息,验证了假设1。从控制变量的回归结果看,所有控制变量的回归系数符号和预计一致,但Growth和Fshare变量没有通过显著性检验。模型2和模型3中的解释变量分别为政府行政管理能力和市场化程度。从回归结果看,两变量对内部控制信息披露的回归系数分别为0.173、0.056,在1%的显著性水平下显著,这说明政府行政管理能力和市场化程度对企业内部控制信息披露产生了正向影响,政府行政管理能力强、市场化程度高的地区的上市公司越可能披露高质量的内部控制信息,验证了假设2和假设3。模型2和模型3中的控制变量回归结果与模型1的结果基本一致,没有发生太大变化。

模型4是三个解释变量放在一起的OLS回归结果。从回归结果来看,三个变量的回归系数符号都为正,均在1%的显著性水平下显著。这说明,市场化程度、法律环境和政府行政管理能力对企业内部控制信息披露产生了正向影响,市场化程度高、法律环境好和政府行政管理能力强的地区的上市公司越可能披露高水平的内部控制信息。

3.进一步研究

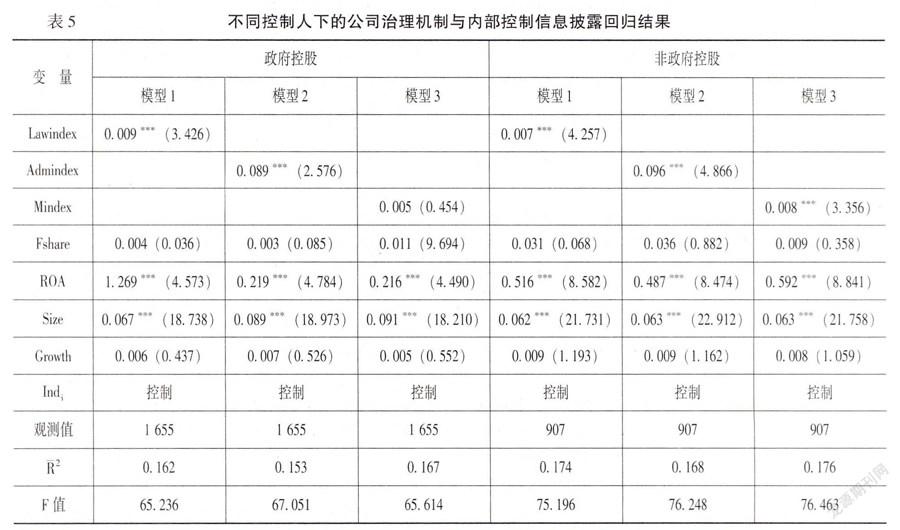

中国上市公司的大部分是由原国有企业或其他政府控制的实体重组改制而成,股权高度集中和国有股一股独大是中国资本市场的制度背景之一。在中国特殊的制度背景下,上市公司内部控制信息披露可能会受到股权性质的影响。为此我们按控制人性质将样本分为政府控股和非政府控股两种类型,继续检验公司治理环境与内部控制信息披露的关系。回归结果如表5所示。

由表5可知,国有控股上市公司的内部控制信息披露与法律环境和政府行政管理能力存在显著正相关关系,与市场化程度不存在显著的正相关关系。其原因可能是由于国有控股上市公司的董事长、总经理一般由组织部门、国资委任命,在国家强化和政府考核内部控制建设的情况下,国有控股上市公司会带头执行内部控制法律法规,加强内部控制建设,披露高水平的内部控制信息。非国有控股上市公司的内部控制信息披露与法律环境、政府行政管理能力和市场化程度均存在显著正相关关系。其原因:一方面,是因为内部控制信息披露是内部控制法律规范的强制要求(非国有控股上市公司必须遵守,否则将会受到政府监管部门的处罚);另一方面,因为是在市场竞争激烈、公司规模不断扩大的情况下,上市公司会主动完善企业内部控制,向社会公众传递企业内部控制有效性信息。上述结果说明,在当前的市场条件下,提高国有上市公司内部控制信息披露水平的有效途径是完善内部控制法律法规、提高企业的违规成本和强化政府的行政管理能力。提高非国有上市公司内部控制信息披露水平的有效途径除了改善法律环境、提高政府行政管理能力之外,还应加快市场化进程。

4.稳健性检验

为验证研究结论的可靠性,本文进行了以下稳健性检验:首先,对于内部控制信息披露关系变量,本文通过对其进行标准化处理,而后进行回归检验。其次,对样本按年度分组,进行分年度回归检验。再次,对于公司治理环境指标,设置法律环境指数、政府行政能力指数、市场化程度指数,分行业年度取其中位数,当高于中位数的为高市场化程度指数,取值为1,低于中位数为低市场化程度指数,取值为0,而后进行回归检验。最后,本文通过对法律环境指数和政府行政能力指数、市场化程度指数使用主成分分析法,合成一个公司治理环境总指标,使用该合成指标进行上述回归检验。通过上述检验,发现结论基本保持不变。因此,本研究得到的结论是稳健的、可靠的。

六、研究结论与启示

基于南开大学发布的内部控制指数,本文从公司外部治理机制视角,探讨了内部控制信息披露影响因素。研究发现,市场化程度、法律环境和政府行政管理水能力对企业内部控制信息披露产生了正向影响,市场化程度高、法律环境好、政府行政管理能力强的地区的上市公司越有可能披露高水平的内部控制信息。进一步的研究发现,国有控股上市公司的内部控制信息披露与法律环境和政府行政管理能力存在显著正相关关系,与市场化程度不存在显著的正相关关系。非国有控股上市公司的内部控制信息披露与法律环境、政府行政管理能力和市场化程度均存在显著正相关关系。

本文的研究拓展了内部控制信息披露影响因素的研究范围,丰富了与此相关的研究文献。研究结论的政策意义在于:在中国当前的市场条件下,要提高上市公司内部控制信息披露水平、保护广大投资者的利益,必须在完善内部控制法律法规、提高企业的违规成本基础上,进一步提高政府的行政管理能力,加快各地区市场化进程。

参考文献:

[1] 伊志宏,姜付秀,秦义虎.产品市场竞争、公司治理与信息披露质量[J].管理世界,2010,(1):132-141.

[2] Healy,P.M.,Palepu,K.G.Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature[J].Journal of Accounting and Economics, 2001, 31 (1):405-440.

[3] Bronson, S.N.,Joseph,V.,Carcello, K. R. Firm Characteristics and Voluntary Management Reports on Internal Control[J]. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 2006,25(2):25-39.

[4] 胡为民.中国上市公司内部控制报告[M].北京:电子工业出版社,2012.46-98.

[5] 戴文涛,纳鹏杰.我国上市公司内部控制评价及信息披露:现状及改进建议[J].经济与管理,2014,(1):67-70.

[6] 张先治,戴文涛.中国企业内部控制评价系统研究[J].审计研究, 2010,(1):38-41.

[7] Leone, A. J. Factors Related to Internal Control Disclosure: A Discussion of Ashbaugh,Collins,and Kinney(2007) and Doyle, Ge, and McVay(2007)[J].Journal of Accounting and Economics,2007,44(1-2):224-237.

[8] Ashbaugh-Skaife,H.,Collins, D.W., Kinney,Jr.W.R.The Discovery and Reporting of Internal Control Deficiencies Prior to SOX-Mandated Audits[J].Journal of Accounting and Economics,2007,44 (2) :166-192.

[9] 杨有红,汪薇. 2006年沪市公司内部控制信息披露研究[J].会计研究,2008,(3):35-42.

[10] 林斌,饶静.上市公司为什么自愿披露内部控制鉴证报告? ——基于信号传递理论的实证研究[J].会计研究,2009,(2):45-52.

[11] 方红星,孙翯,金韵韵.公司特征、外部审计与内部控制信息的自愿披露——基于沪市上市公司2003—2005年年报的经验研究[J].会计研究,2009,(10):38-43.

[12] Ge,W.,McVay,S. The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control after the Sarbanes -Oxley Act[J].Accounting Horizons,2005 ,19(7):137-158.

[13] Doyle,J.,Ge,W.,McVay,S. Determinants of Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting[J]. Journal of Accounting and Economics ,2007,44(8):193-223.

[14] Krishnan,G.V.,Visvanathan,G. Reporting Internal Control Deficiencies in the Post-Sarbanes-Oxley Era: The Role of Auditors and Corporate Governance[J].International Journal of Auditing,2007,11(2):73-90.

[15] Deumes,R., Knechel, W.R. Economic Incentives for Voluntary Reporting on Internal Risk Management and Control Systems[J].Auditing: A Journal of Practice & Theory, 2008,27(1):35-66.

[16] Owusu-Ansah,S.,Gouranga,G.Voluntary Reporting on Internal Control Systems and Governance Characteristics: An Analysis of Large U.S. Companies[J].Journal of Managerial Issues,2010,22(3):383-408.

[17] Hoitash, U., Hoitash, R., Bedard,J.C. Corporate Governance and Internal Control over Financial Reporting: A Comparison of Regulatory Regimes[J].The Accounting Review,2009,84(3):483-514.

[18] 张先治,戴文涛.公司治理结构对内部控制影响程度的实证分析[J].财经问题研究, 2010,(7):89-95.

[19] 杨有红,何玉润,王茂林.市场化程度、法律环境与企业内部控制自我评估报告的披露[J].上海立信会计学院学报,2011,(1):9-16.

[20] Zhang,I.X. Economic Consequence of the Sarbanes-Oxley Act of 2002[J].Journal of Accounting and Economics,2007,46(5):261-269.

[21] La Porta, R., Lopez-dE-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny,R.Law and Finance[J].Journal of Political Economy,1998,106(5):1113-1155.

[22] La Porta, R., Lopez-dE-Silanes,F., Shleifer,A., Vishny,R.Investor Protection and Corporate Valuation [J].Journal of Financial Economics,2000,58(4):3-27.

[23] Dittmar, A., Mahrt-Smith, J.,Servaes, H. International Corporate Governance and Corporate Cash Holdings[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2003,38(7):111-134.

[24] 樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告[M].北京:经济科学出版社,2012. 22-31.

[25] 孙铮,刘凤委,李增泉.市场化程度、政府干预与企业债务期限结构[J].经济研究,2005,(5):52-63.

[26] 佟岩,冯红卿.市场集中、控制权特征与内部鉴证报告披露[J].会计研究,2012,(6):61-66.

[27] 戴文涛,王茜,谭有超.企业内部控制评价概念框架构建[J].财经问题研究,2013,(2):115-122.

[28] 辛宇,徐莉萍.投资者保护视角下治理环境与股改对价之间的关系研究[J].经济研究,2007,(9):121-133.

[29] 刘启亮,罗乐,何威风,等.产权性质、制度环境与内部控制[J].会计研究,2012,(3):52-61.

(责任编辑:刘 艳)