特殊教育领域“医教结合”研究述评

2016-09-05杨赛男李欢

杨赛男李欢

(1.山东省青岛三江学校 山东青岛 266001;2.西南大学教育学部特殊教育系 重庆 400715)

特殊教育领域“医教结合”研究述评

杨赛男1李欢2

(1.山东省青岛三江学校 山东青岛 266001;2.西南大学教育学部特殊教育系 重庆 400715)

“医教结合”是近几年特殊教育研究领域的焦点话题,其作为一项政策颁布实施以来引起学术界的争鸣。文章从“医教结合”的研究内容、研究方法、文献期刊载文数量、文献作者分析等方面对我国这一领域的研究进行梳理,发现目前的研究中存在冷话题与热话题探讨,理论与实践分离的问题,并从基于循证方法考究“医教结合”的实施和组建研究团队透析“医教结合”的发展入手,提出促进我国特殊教育“医教结合”发展的建议。

医教结合;特殊教育;研究述评

一、问题提出

“医教结合”,作为一种理念与思想,在中国的文化长河中源远流长。[1]20世纪中叶以来,随着更多相关学科的渗透与融合,医学慢慢走入了幕后。而今国内关于“医教结合”模式讨论与实践又将医学的作用从幕后拉到了台前。[2]2009年8月上海市发布的《上海市特殊教育三年行动计划(2009~2011)》中,明确以实施“医教结合、按需施教、开发潜能、人人有所发展”[3]为要求,第一次正式提出“医教结合”。2009年11月,教育部基础教育二司向有关省、市教育厅(教委)发出了《关于在特殊教育学校建立”医教结合”实验基地的通知(教基二司函〔43〕号)》,决定建立“医教结合”实验基地并向全国特殊教育学校推广。[4]2010年,“医教结合”被写进《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》,至此,“医教结合”被提升到一个新的高度。同年,上海市教委和卫生局联合下发了《关于开展特殊教育”医教结合”工作的通知》。2014年《特殊教育提升计划(2014~2016年)》的总目标指出,“要经过三年努力,初步建立布局合理、学段衔接、普职融通、医教结合的特殊教育体系”[5]。“医教结合”作为特殊教育的一种政策导向和实验推出,引发了学者对“医教结合”的审视,“医教结合”所引发的争论逐渐成为特殊教育研究争鸣的热点[6]。

为了更加全在地了解我国特殊教育“医教结合”的现状,笔者在搜集文献的过程中,借助中国知网数据库,通过主题检索、篇名检索和关键词检索“医教结合”共得到的文献研究数目分别是350、176和94(2005~2015年)(见图1)。文献类别包括期刊论文、学位论文、会议论文等。从文献数量的变化可以大致分为3个阶段:第一阶段,2005~2010年,“医教结合”处于相对缓慢的研究阶段,仅有少数学者关注这一话题;第二阶段,2010~2012年,“医教结合”处于快速发展的研究阶段,随着“医教结合”写进《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》更多的学者意识到“医学”与“教育”结合的意义;第三阶段,2012~2015年,“医教结合”处于稳步发展的研究阶段,《特殊教育提升计划》对实施“医教结合”做出明确规定,该话题成为特殊教育领域持续关注的热点话题。笔者从检索的相关文献中,筛选出CSSCI、北大中文核心期刊以及国家级期刊共70篇。

图1 “医教结合”文献检索数量

二、“医教结合”文献分析

(一)文献研究内容分析。根据检索到的文献,按照其研究主题进行如下划分(见表1)。已有文献对“医教结合”的研究主要包括理论研究和现状研究两部分,其研究历程包括:理论分析——实施条件——实施现状——实施效果等不同阶段,研究内容相对系统丰富。

表1 “医教结合”研究主题划分

1.“医教结合”的理论研究。“医教结合”的理论研究呈现出百家争鸣的繁荣局面。各学者仁者见仁,智者见智,对特殊教育的发展意义重大。

对于特殊教育领域“医教结合”理论概念和实施概念的界定,国内学者和教育行政管理者的表述莫衷一是。“医教结合”作为一个过时的名词,随着时代的发展为其赋予新的内涵是各学者的共识。国内“医教结合”的明确定义始于黄昭明等学者对聋儿医教结合康复模式的探讨。[7]之后,各学者基于不同的视角对该概念进行了充分的探讨。有学者基于特殊儿童发展需求的视角,提出“‘医教结合’是一种简称,它应当包括医教结合、综合康复、多种干预、潜能开发等内容”[8]。有学者基于特殊教育学校教学的视角,提出“‘医教结合’就是将医疗康复手段与教育方法进行有机结合,在尊重个体差异、面向个体需要的基础上实施的一种教学模式”[9]。有学者基于医学和教育学结合的宏观视角,提出“‘医教结合’是指采用医学和教育相结合的模式,对残障儿童实施早期发现、早期诊断、早期干预,可以起到积极有效的作用”[10],并进一步指出“医”有两层含义:其一是指利用先进的临床医疗技术对严重危害儿童身心健康的各种疾病实施专项检查、诊断、治疗;其二是利用康复医学的手段消除和减轻人的功能障碍,弥补和重建人的功能缺失,设法改善和提高人体各方面的功能[11]。有学者基于“生物——心理——社会模式”现代医学的视角,提出“医教结合是将康复医学的方法和技术融于特殊学校管理和教学过程的一种工作模式和教学设计。根据教学内容的需要和生理学的原理,采用物理治疗、作业治疗、言语治疗、生活训练、技能训练和心理咨询等康复手段和方式进行功能训练,减少因功能降低或丧失给特殊学生学习、活动、参与造成的障碍和困难”[12]。以上论述多角度、全方位的阐释了“医教结合”的概念,均反映出其是一种跨学科、跨专业的综合理念,尤其体现了特殊教育实践需要整合运用教育和医学的内容手段的思想,在医学与教育学上各有偏重。但各学者的观点并没有达成共识。

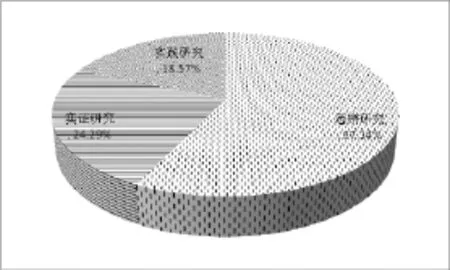

各学者对“医教结合”界定的分歧,取决于其对同一理论的不同认知及价值观背后不同的哲学基础;进而导致对“医教结合”观点态度的差异。笔者将理论研究部分的文章进行内容梳理,根据作者观点将其划分为支持、反对和中立三大阵营。统计发现,绝大多数学者支持“医教结合”;明确提出反对意见的学者仅占少数;还有部分学者保持中立,客观审视这一话题。基于特殊教育的学科基础理论,支持者提出“医教结合”是多学科融合的必然趋势[13];而反对者指出“医教结合”剥夺了特殊教育“多学科交叉”的特性[14]。基于医学与特殊教育学科关联性的理论,支持者提出“医教结合”可以促进特殊教育的发展[15];而反对者提出“医教结合”的特性冲淡了其“教育”的本质而本末倒置[14]。基于“医教结合”实践的政策学理论,支持者提出“医教结合”只有作为一项政策提出,才能保障特殊教育的发展[16];而反对者指出医教结合没有形成自我的话语体系和理论逻辑,需要审慎对待[17]。此外,支持者根据特殊教育对象的教育安置方式,提出医教结合能够更有效、更便捷地为有特殊需要的儿童提供治疗、干预和康复等,使学生能更好地适应全纳环境[16];而反对者根据医学、慈善模式到教育模式的发展规律指出“医教结合”是对特殊教育从隔离到融合教育规律的违背[2]。科技论文是科技发展最新成果的迅速反映,具有前瞻性和创新性。各学者对“医教结合”的探讨相对激烈,在结合自身学术建构的基础上进行充分论证。一方面,有力地推动了“医教结合”理论的深入和明晰,为其实施奠定了一定的理论基础。另一方面,“医教结合”的学术争鸣有利于开阔学术视野,拓展研究领域,提高科研水平,真正推动特殊教育事业的发展(见图2)。

图2 各学者对“医教结合”态度的百分比

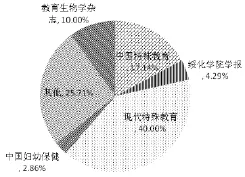

2.“医教结合”的现状研究。从“医教结合”正式提出到颁布实施,这之间只有不到1年的时间,当学术界对其理论基础激烈争鸣时,“医教结合”已作为一项政策颁布实施。政策的效力权威是全国性的,尤其是对一线教育工作者和医学工作者实践力度的影响重大。基于掌握的文献资料发现(见图3),对“医教结合”实施现状的研究很少,为数不多的文献多集中于某一具体领域诸如教师态度等。已有研究的力度弱,数量少,领域窄,层次浅。“医教结合”实施效果的研究主要包括两方面。一方面是“医教结合”在课堂教学中的应用,研究者将“医教结合”的理念贯彻到教学实践中,诸如,语文课堂[18]、美术课堂[19]等。其研究结果显示“医教结合”的实施可以对学生进行有效的潜能开发和缺陷补偿。另一方面是“医教结合”在医疗康复和教育康复中的应用,研究者将“医学”与“教育”融合,对各类特殊儿童进行积极的干预治疗,诸如,自闭症、注意力缺陷、智力障碍、脑瘫儿、听力障碍、高危儿、学习障碍等,其具体的研究数量如下图所示,其研究结果均反映“医教结合”有较好的干预效果,有助于特殊儿童的康复和发展[20]。其中后者的研究明显多于前者。综上所述,“医教结合”实施效果的研究多局限于某一个具体的区域,其内容缺乏宏观性、系统性和全面性。研究的数量和质量都有待提高。

图3 “医教结合”实施效果中针对各类特殊儿童的文献数量

(二)文献研究方法分析。按照德国学者布列钦卡(W. Brezinka)的观点,研究方法可分为三类(见图4):一是哲学研究或思辨研究;二是实证研究或叙事研究;三是实践研究或实践的行动研究。哲学研究主要是文献研究法。实证研究包括质的研究和量的研究。质的研究往往采用观察法、访谈法和历史研究法;而量的研究往往采用实验研究、调查法、内容分析法和社会网络分析法。实践研究包括行动研究和个案研究。[21]统计分析可知,已有文献中思辨研究所占的比例最大,主要是“医教结合”政策所引起的学术争鸣使各学者针对“医教结合”理论进行激烈探讨,此类研究对学者本身的理论建构具有较高要求。其次是实证研究,其中量的研究多于质的研究,分别以实验研究和观察法为主;部分学者采用量的研究与质的研究相结合的方式进行,二者结合可以实现优势互补。最后是实践研究,以个案研究为主。基于“医教结合”的研究性质和发展实际,研究者的研究领域和研究角度,在研究方法的选择和使用上有所侧重。虽然部分研究方法没有涉及;但除了常用的理论研究、经验总结法、问卷调查法、观察法和访谈法外,个案研究法和质的研究方法在特殊教育“医教结合”的研究领域逐渐兴起。

图4 “医教结合”研究方法百分比

(三)文献期刊载文数量分析。通过对文献期刊来源进行统计和分析,以得到期刊载文数量(见图5),用以了解对该领域较为关注的学术期刊。研究显示,自2010年以来,“医教结合”成为特殊教育界的热点话题,频频出现在特殊教育及其相关领域的刊物中。《中国特殊教育》作为特殊教育界的核心刊物,其先后发表各学者关于“医教结合”理论观点互动的学术论述,对特殊教育工作者持续探索该话题产生了重要影响。《现代特殊教育》包括高教版和综合版,也是各学者探索“医教结合”理论与实践的话语平台。尤其是普通版是一线教师科研之路的重要支柱,见证了“医教结合”从理论到实践的发展历程。此外,特殊教育作为一门综合学科,与之相关的生物学、医学等各领域的刊物也纷纷发表相关论文对这一话题进行探讨,诸如《教育生物学杂志》《中国妇幼保健》等。“医教结合”论文在各刊物的发表一方面反映了特殊教育自身的发展,越来越多的学者关注甚至致力于特殊教育事业。另一方面反映了“医教结合”得到更多的关注,引起多领域学者的探讨和反思,对特殊教育专业发展的理论深度和学科融合的理论广度都有举足轻重的意义。

图5 “医教结合”文献期刊载文数量百分比

(四)文献作者分析。

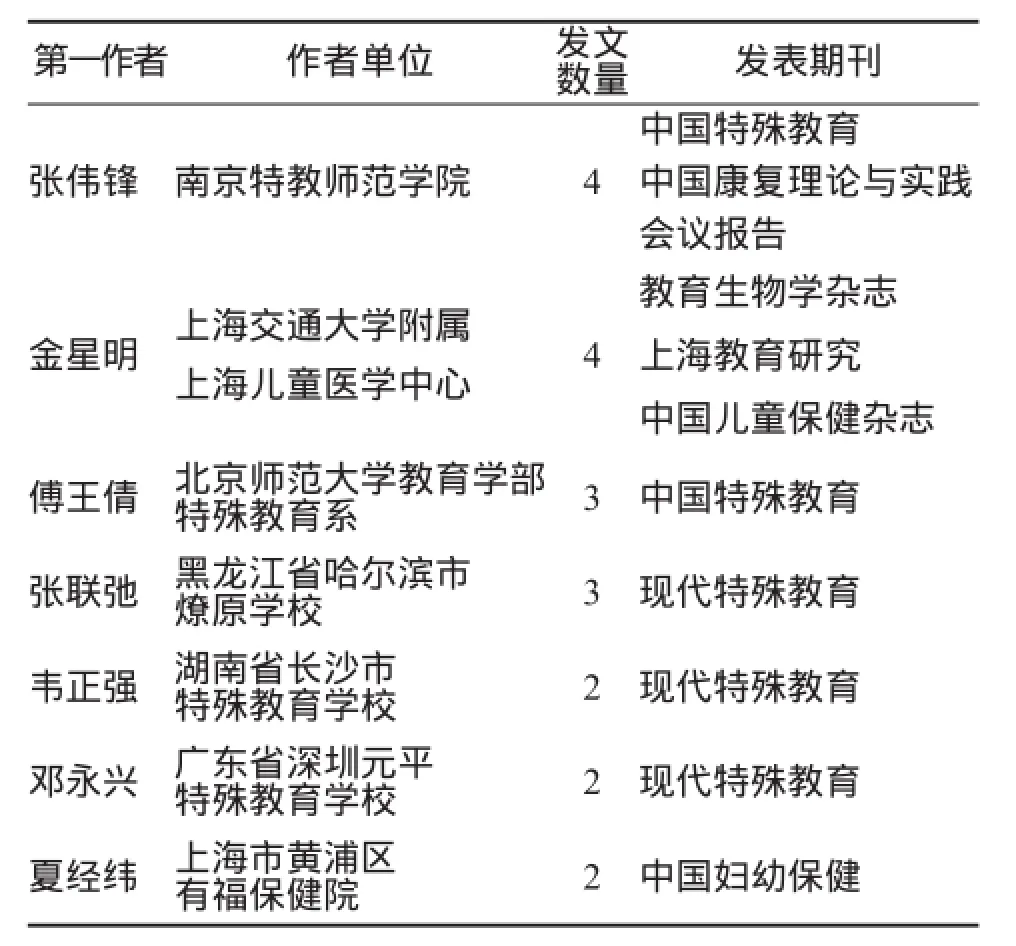

1.作者发文数量分析。在对已有文献详细阅读的基础上,笔者对论文第一作者所属单位、发表期刊及发文数量进行统计(见表2)。通过对“医教结合”研究发文数量相对靠前的作者进行排序,发现作者最多发文4篇,且研究者以特殊教育工作者和医学工作者为主,以二者均为“医教结合”研究的主力。这部分文献的研究范围广泛,研究内容深入。多角度、全方位的对“医教结合”进行论证,推动了“医教结合”的理论和实践的深入。此外,71.43%的作者只有一篇的发文量,仅偶尔涉足“医教结合”这一领域。相比较而言其研究领域较小,研究层次较浅,研究力度较弱。“医教结合”的深入发展需要研究者孜孜不倦的挖掘和持之以恒的研究,如此才能真正推动“医教结合”事业的长远发展。

表2 “医教结合”作者发文数量统计

2.作者类型分析。从文献作者所属类型可以清晰看出“医教结合”科研队伍的构成(见图6),其中一线教师所占比例最大,表明一线教师从教学型人才向教学与科研综合型人才的转变。高校教师和研究生是“医教结合”研究的中坚力量,《国家中长期教育改革与发展规划纲要》对高等教育明确提出“提高科研水平”,高校教师和研究生的科研成果对思想开放和文化进步起到了重要的推动作用。医生或康复师是除教师以外,“医教结合”中的另一主体。此外,还有特殊教育中心、特殊教育实验室、教育部特殊教育处等单位的作者对“医教结合”进行研究。基于对文献作者类型的分析,从“医教结合”的涵盖范围看,研究群体相对全面;但从特殊教育的学科基础看,研究群体的丰富性和全面性仍有待强化。

图6 “医教结合”文献作者类型数量

三、“医教结合”研究的不足与展望

(一)“医教结合”研究的不足。

1.“医教结合”冷话题与热话题的探讨。对于“医教结合”的审视,高校学者的争论如火如荼。很多支持者从多学科融合的发展趋势,对特殊儿童、学习能力、特殊教育内涵的再认识等方面进行分析,为“医教结合”的实施奠定了前提条件和理论基础,这方面的学术争鸣成为“医教结合”中的热话题。很多反对者从理论层面提出特殊教育研究的学科基础矛盾,“医教结合”作为一项政策提出的适当性问题等;从实施层面提出师资培养的教师专业化问题,课程设置的“医教结合”问题,教学过程中教育与医学的主辅问题,“医教结合”与融合教育发展趋势相违背问题等。对已有文献进行内容分析发现,虽然很多支持者从各方面论证了特殊教育中“医教结合”发展的必然性,但并未对“医教结合”实施中这些实质性问题进行充分探讨,给出明确具体的解决方案,尤其是对策略可行性的验证推导,此类问题相对成为“医教结合”中的冷话题。但这些问题是“医教结合”发展过程中必须要面对和解决的问题,不容忽视。由此导致“医教结合”中的冷话题与热话题,部分问题固化和自说自话的尴尬。

2.“医教结合”理论与实践的分离。在对文献作者相关信息的分析过程中,不难发现各类研究者在“医教结合”各领域的严重失衡。作为三大研究主体的高校研究者、一线教育者和医学工作者其研究内容出现明显分化。高校研究者基于自身的理论建树和工作性质,是“医教结合”理论研究的代表,几乎没有涉足实证研究,而其对于特殊教育发展有重要意义的创新性观点就仅停留在意识层面。导致科研成果转化为实践产品的链条中断。一线教育者由于自身理论体系和知识结构,其思想深度和高度有限。对政策实施呈现出更多的盲从状态,缺乏自身的见解和分析。重实践轻理论是其研究的显著特点,且研究的学术性和规约性有待提高。“医教结合”领域的研究方法多为单一被试的个案研究,其研究结果和结论的内外效度有待考究。“医教结合”的贯彻落实对于医学工作者更顺理成章,理论论证往往被忽视,在治疗研究中会自觉的偏向实践。且在特殊儿童干预过程中,往往医学为主,教育为辅。由此导致“医教结合”中理论与实践分离,学术界争鸣和一线中盲从的尴尬。

(二)“医教结合”的研究展望。

1.基于循证方法考究“医教结合”的实施。特殊教育领域“医教结合”的争鸣,虽对教育发展具有重要意义,但也客观反映了研究者各执一词的学术现象。鉴于此笔者提出基于循证的方法考究“医教结合”的实施。所谓循证就是以证据为基础,遵循证据对“医教结合”进行全方位审视。自循证的理念和方法从医学领域推广开来,已经在护理学、心理学、社会工作、政策制定、管理学等多个领域得到不同程度的发展。[22]笔者所提循证,首先指理论内涵层次,“医教结合”的理论论证必须有强有力的证据支持;其次是社会政策领域,社会政策的制定必须建立在合理的、有效的证据基础之上;最后是方法实施层面,将从各种研究中得到的关于特殊儿童康复的最佳证据置于“医教结合”发展和实施的核心位置。在“医教结合”各方面发展的全部环节中,都要重视证据的获取和应用,以科学的、合理的证据为本,克服随意性、主观性。最终实现对“医教结合”的统一认识。

2.组建研究团队透析“医教结合”的发展。特殊教育“医教结合”的长远发展不仅需要夯实理论基础,还需要开展实证研究,形成“医教结合”的多元模式。为此,要组建“ 医教结合”研究团队进行合作。一方面要跨专业合作,组建以教育学和医学为主,融合与特殊教育相关学科专业的研究团队。具备全面的学科基础,避免顾此失彼。基于多角度,从宽领域、深层次审视“医教结合”的发展,进行全面系统的论证。另一方面要跨领域合作,组建高校研究者和一线教育工作者、医学工作者的研究团队,使高校研究者的思想在实践中得到检验。做到理论与实践相结合,使一线工作者得到高校研究者的直系指导。这样既深化高校教师思想,提高一线教师能力;又使该思想得到理论和实证的双重检验,真正促进特殊儿童的潜能开发和缺陷补偿,推动特殊教育的发展。

[1]方俊明,周念丽.“医教结合”的跨学科解读[J].教育生物学杂志,2013(1):161-168.

[2]陆莎.“医教结合”:历史的进步还是退步?[J].中国特殊教育.2013(153):8-11.

[3]上海市人民政府办公厅关于转发市教委等八部门制订的《上海市特殊教育三年行动计划(2009~2011年)》的通知[EB/OL].http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node 2319/node2404/node23357/node23359/userobject26ai19681. html,2009-08-31.

[4]上海市中长期教育改革和发展规划纲要[EB.OL].http: //gfd.sjtu.edu.cn/zcdxread.jsp?id=59,2010-09-09.

[5]国务院办公厅.特殊教育提升计划2014~2016[EB/OL].http://www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/mrlm/201401/t20140118 _66612.html,2014-01-08.

[6]盛永进.“医教结合”争论中的学科立场——兼谈特殊教育研究的学术规约问题[J].中国特殊教育.2014.5(167):8-12.

[7]黄昭明,杜晓新,季佩玉.聋儿康复中的“医教结合”模式之探讨[J].中国听力语言康复科学杂志,2004(2):42-44.

[8]谢敬仁.以人为本,科学推进“医教结合”的实验和探索[J].现代特殊教育,2011(2):5-7.

[9]张联弛.浅谈“医教结合”在培智学校学科教学中的探索与实践[J].现代特殊教育,2011(3):12-14.

[10]张婷.医教结合是当代特殊教育发展的必经之路[J].中国教育技术装备,2010(21):20-21.

[11]朱宗顺.特殊教育史[M].北京:北京大学出版社,2011:100.

[12]顾定倩,刘颖.对实施“医教结合”实验的若干思考[J].中国特殊教育,2014(167):3-7.

[13]肖非,傅王倩.多学科合作是特殊教育发展的必由之路——兼论“医教结合”的特殊教育发展政策[J].中国特殊教育,2015(4):3-8.

[14]邓猛,卢茜.“医教结合”:特殊教育中似热实冷话题之冷思考[J].中国特殊教育,2012(1):4-8.

[15]张伟锋.“医教结合”:特殊教育改革的可行途径——理论依据、相关概念的探析[J].中国特殊教育,2014(9):3-9.

[16]傅王倩,肖非.医教结合:现阶段我国特殊教育发展的必然选择—对路莎一文的商榷[J].中国特殊教育,2013(7):3-7.

[17]彭兴蓬,林潇潇.特殊教育医教结合的反思:政策分析的视角[J].教育学报,2014(2):51-58.

[18]张景华.“医教结合”,在聋校低年级语文教学中的实践研究[J].现代特殊教育,2011(2):14-15.

[19]聂永平.“医教结合”在特校美术课堂中应用的案例分析[J].现代特殊教育,2015(12):38-39.

[20]段娅莉,金星明,宋翠娣,周念丽.“医教结合”干预对特殊教育中孤独症谱系障碍儿童康复训练的影响[J].教育生物学杂志,2015(3):31-34.

[21]巧布列钦卡.教育知识的哲学[M].杨明全,宋春,等译.上海:华东师范大学出版社,2006:28-29.

[22]温静.社会政策循证研究探析—以资产福利政策为例[D].济南:济南大学,2010.

[责任编辑 王占峰]

Research Review on Combing Medical and Education in Special Education

Yang Sainan1Li Huan2

(1.Sanjiang School,Qingdao,Shandong 266001;2.Department of Special Education,Southwest University, Chongqing,400715)

The combing medical and education is a hot tern related to special education in China,which as a policy has been promulgated and implemented by the debate in academic circles.Researchers from the combing medical and education’s contents,research methods,literature periodicals load the quantity,authors analysis and research of this field in China to sort out,cold topics and hot topics to explore existing in the present study,theory and practice of separation of the problem,and from based on evidence-based approaches to sophisticated medical education with the implementation of and set up the team dialysis combination of medical education"development,the paper puts forward promoting the teaches to unify"suggestions for the development of special education in our country medical discovery.

the combing medical and education;special education;research review

D068

A

2095-0438(2016)07-0107-06

2016-04-22

杨赛男(1993-),女,山东滨州人,青岛三江学校教师,研究方向:特殊教育学。