南朝道经分类的文学、宗教与品鉴的三元合一

——以陆修静为中心

2016-09-05蒋振华戴文霞

蒋振华,戴文霞

南朝道经分类的文学、宗教与品鉴的三元合一

——以陆修静为中心

蒋振华,戴文霞

为了推动道教的发展,道教人士纷纷编纂和分类道教典籍,其活动蕴含了对于文学、宗教及品鉴的诉求与建构,表现为三元合一的趋势。陆修静把道经分为“三洞”、“四辅”,这种分类法隐含了道经创作的宗经崇圣的思想观念。同时,陆修静从宣教立教诉求出发将道经文体分为十二类,表现出较为蒙混、芜杂的宗教文体观,反映了魏晋以来文体学思想对宗教界的渗透和影响,显示了宗教和文学既融合又各司其职的双重属性。而且,道经编纂与文体分类又是一个作品鉴赏批评的过程,需要具有艺术指向的批评理论。

南朝道经;宗经崇圣;文体分类;鉴赏批评;宗教功能

一、道经分类的宗经崇圣观

中国道教发展到东晋,出现了纷纷编纂和著述道教典籍的现象,但接着而来的负面问题也出现了,比如上清、灵宝两个经系的道典卷帙杂乱,其中伪作现象严重,真伪混淆,源流不明,如灵宝经系:“或删破上清,或采搏余经,或造立序说,或回换篇目,裨益句章,作其符图,或以充旧典,或别置盟戒。文字僻左,音韵不属。辞趣烦猥,义味浅鄙。颠倒舛错,事无次序。”①因此,有必要对道经加以分类编纂,考镜源流,澄清真伪。于是,南朝刘宋时期的道教领袖陆修静(405—477)着手整理道教典籍。先是广收道经,曾“南诣衡湘九嶷,访南真(魏夫人)之遗迹;西至峨眉西城,寻清虚之高躅。”②然后按照灵宝、上清、三皇三个系统“总括三洞”,分类编纂出《三洞经书目录》。

陆修静在《灵宝经目序》中自称“三洞弟子”③,他所称的“三洞”是指洞真之经、洞玄之经、洞神之经。这“三洞”经典,是“道之纲纪,太虚之玄宗,上圣之首经”④,是道教的根本所在。陆修静的三洞概念,隐含了道经分类和道经著作的宗经崇圣思想,只不过是这里的“经”和“圣”是属于道教范畴的。晚于陆修静的刘勰在《文心雕龙》的总论中提倡“为文之枢纽”乃在于“原道”、“征圣”、“宗经”,与陆修静的这种道经分类和著作观念是相通的,虽然所宗经典之对象、内容不一样,所宗之“经”和所征之“圣”是属于儒学范畴的。

为什么陆修静将道经分为“三洞”?这与他关于“三洞”经书起源的认识论有关,体现了他的著作、文章之本源的思想。他认为洞真类的《上清经》为玉清境之洞真教主天宝君所出;洞玄类的《灵宝经》为上清境之洞玄教主灵宝君所出;洞神类的《三皇经》为太清境之洞神教主神宝君所出。这三清(玉清、上清、太清)就是道教所说的三清天,高居于三十二天之上,而三清天之形成,是道教“一气化三清”的生成说的理论成果。追本溯源,则“三洞”经书又是“气”的作用使然,这与早期道教或者说原始道教典籍《太平经》所主张的气与文的关系论相一致。⑤

上述陆修静的道经起源于三清之气的思想,不但创建了道教内部关于经籍源起的传统,而且对正史的编撰者亦影响很大,《隋书·经籍志》载:“道经者,云有元始天尊,生于太元之先,禀自然之气,冲虚凝远,莫知其极,所以说天地沦坏,劫数终尽,略与佛经同……禀元一之气,自然而有,非所造为。”⑥综合两者观之,可以发现如下结构模式:一气化三清尊神,三清尊神出三洞道经,即“气——神——书(经)”的结构。巧合的是,陆修静的这种自神其教的道经起源理论及其宗经崇圣的结构模式,我们在刘勰的《文心雕龙》中也能找到。《文心雕龙·原道》云:“夫玄黄色杂,方圆体分;日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形……龙凤以藻会呈瑞,虎豹以炳蔚凝姿;云霞雕色,有逾画工之妙;草木贲华,无待锦匠之奇。夫岂外饰,盖自然耳……故形立则章成矣,声发则文生矣。”⑦“人文之元,肇自太极,幽赞神明,《易》象惟先……玄圣创典,素王述训,莫不原道心以敷章,研神理而设教,取象乎《河》《洛》,问数乎蓍龟,观天文以极变,察人文以成化;然后能经纬区宇,弥纶彝宪,发挥事业,彪炳辞义。”⑧如果我们对这里的文意用直观的结构形式来表示就是:“自然之声、自然之形——自然之文”或“太极——神明——人文”,比照观之,两者何其乃尔。

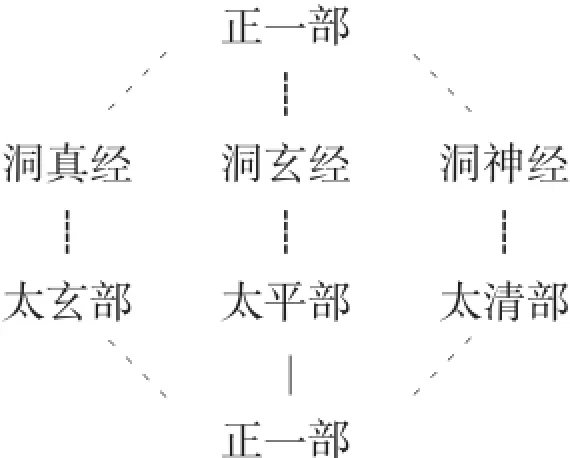

除了分道经为“三洞”外,陆修静还将其分为“四辅”,据南宋金允中《上清灵宝大法序》云:“宋简寂先生陆修静分三洞之源,立四辅之目,述科定制,渐见端绪。”⑨南朝孟法师把陆修静建立的四辅称为“太玄”、“太平”、“太清”、“正一”四部,作为对三洞经书的解说和补充说明,含有对道教主经进行阐释和辅助之意,具体来说,即太玄部为洞真之辅,挂靠“洞真经”,对洞真经进行阐述与发挥;太平部为洞玄之辅,挂靠“洞玄经”,是对洞玄经的阐述与发挥;太清部为洞神之辅,挂靠“洞神经”,是对洞神经进行阐释与发挥;正一部为通贯三洞之辅,又与太玄、太平、太清三部都有联系,通贯三洞,遍陈六部,是对各类道经的解说和补充。这个阐释路径,我们不妨据之勾绘出一个图像模式:

(虚线表示阐释辅助,实线表示贯通。)

陆修静关于“四辅”的义界,是否受了汉代人把纬书作为对经书的配合和解释的谶纬创作论的影响?我们目前还找不到确凿的证据,但从既成的事实来看,两者之间是有明显的相通之处。在汉代儒术独尊的学术气氛和思想环境里,儒家经典占据着统治和权威的位置。尽管儒家思想的传统地位在魏晋南北朝受到严重冲击,但到刘宋时期,儒家经学开始受到重视。陆修静改造和充实发展道教,企图使道教官方化,最起码和最紧迫的一点,就是要让道经争得与儒经平等的地位,这是道教发展的出路所在,因此,在他的隐衷里,或许就有通过三洞之主经,配以四辅之补充的道经模式抗衡儒家经书为正、纬书为辅之格局的意念。陆修静晚年在宋明帝专为他辟建的崇虚馆宣道讲教十年之久,标阐玄门,敷释流统,并诣希微,莫非妙范,帝心悦焉,如此让明帝倾心愉悦,恐怕与他挽手儒道、调和孔老不无关系。

二、道经文体的宗教与文学双重性

陆修静除了把道教经籍分为“三洞”、“四辅”外,还从比较芜杂的道教文体分类的角度把道经分为“十二类”,这与魏晋文体意识的产生密切相关,如曹丕的八体四类,陆机的文体十类,以及挚虞和李充对文体的详细划分等等都对陆修静的道经文体分类产生了影响。由于为道教神道设教的需要,在他的十二类中,表现出宗教性和文学性并存的双重属性,其试图借用魏晋以来文体种类的义界理论为道教经书分门别类,以体现其宗经思想则是客观存在的。

下面是陆修静分道经文体为十二类的话语:⑩

第一,经之本源自然天书,八会之文。凡一千一百九字……

第二,神符自然云篆书之文,凡有(十六、五)条神真符信,召会群灵,制勒百方,摄气御运,保命留年。

第三,玉诀,玄圣所述解释天书八会之文。

第四,灵图,玄圣所述神化灵变之象。

第五,谱录,玄圣所述名讳神宫位第。

第六,戒律,玄圣所述罪福科目。

第七,威仪,玄圣所述法宪仪序,斋谢品格。

第八,方诀,玄圣所述神药灵芝,柔金水玉之法。

第九,众术,玄圣所述思神存真,心斋坐忘,步虚飞空,餐吸五方元,道引三光之法。

第十,记传,玄圣所述学业,得道成真之法。

第十一,玄章,赞诵众圣之辞。

第十二,表奏,玄圣所述传授经文,登坛告盟之仪。

很显然,陆修静的这十二类文体,如本源、神符、灵图、威仪、方诀、众术等,蕴含着丰富的宗教功能,其中最浓重的宗教色彩主要表现在对于经书起源的看法上,把道经视为上天神灵所造,尤其是道教的符契,更具神灵色彩,其他如方诀、灵图都抹上了神的色调,这样就正好彰显了陆氏为道教宣教的宗教目的,因此,对这类“文体”的宗教功能的阐释,远远过于其对于文体的定义把握,在文体分类的名目掩盖下的宗教诉求是显而易见的。

当然,在这十二类文体中,有许多是与文学理论意义上的文体义界相一致的。如玉诀类,就与《文心雕龙》界定的“论说”之体相同,《文心雕龙·论说》云:“圣哲彝训曰经,述经叙理曰论……详观论体,条流多品:陈政则与议说合契,释经则与传注参体,……注者主解,赞者明意,评者平理,序者次事,引者胤辞:八名区分,一揆宗论。论也者,弥纶群言,而研精一理者也。”⑪道教的天书八会之文,是关于道教经书起源论之类的典籍,对其进行解释、述注的著作形式——玉诀,显系与《文心雕龙》所说的“释经则与传注参体”、“注者主解”一致,都可视为“论说”体之家族成员。

谱录体在东晋南朝广为运用,谱学成为当时的新兴学术,据颜之推《观我生赋》云,中原士族随晋元帝渡江的有百家,因此江东流行《百家谱》。⑫又据载,晋孝武帝时,贾弼之广集百家谱记,他撰定《十八州士族谱》共一百帙,七百余卷,⑬可见谱录体的被重视。陆修静为道教内高真上圣和德高望重者系谱,专创谱录一体,意在传扬道教盛德,也是与世风的影响分不开的。《文心雕龙·书记》云:“谱者,普也,注序世统,事资周普;郑氏谱《诗》,盖取乎此……录者,领也。古史《世本》,编以简策,领其名数,故曰录也。”⑭以此来看道教谱系,则可知他所作谱的对象当为高道真德之人。

再看陆修静的记传、玄章赞颂、章表启奏等体,完全与《文心雕龙》阐述的相关文体的义界相吻合。如玄章,陆修静把它界定为“赞颂众圣之辞”,刘勰的义界为“颂者,容也,所以美盛德而述形容也。”⑮“赞者,明也,助也……其颂家之细条。”⑯歌颂、赞扬人物的美德形容,特别是对先圣先哲进行褒扬,更是玄章赞颂体之职司所在。至于表奏之体,是下进于上,卑进于尊的启禀之言,道教严格执行“天地君亲师”的等级规定,所以在登坛祭天、禀受师训时,运用表奏表达诚意和心曲,与刘勰所说“言敷于下,情进于上”⑰是一致的。从抒发启奏者内心真实的思想情感的角度上看,表奏之体的文学意蕴更为鲜明确切。不但如此,陆修静还很不满“入靖(室)启奏,不辩文句”⑱的粗俗草率行为,这已说明他开始从文句上以及奏章的语言韵律上加以注意。因此,从表奏演变出来的始见于唐代的青词,已经发展成诗体(一般是七言)的形式,就是必然的了,如李贺的诗体青词《绿章封事》,造语平淡,声韵流利,叙事简洁,堪称此体之典范:“青霓扣额呼宫神,鸿龙玉狗开天门。石榴花发满溪津,溪女洗花染白云。绿章封事谘元父,六街马蹄浩无主。虚空风气不清冷,短衣小冠作尘土。金家香巷千轮鸣,扬雄秋室无俗声。原携汉戟招书鬼,休令恨骨填蒿里。”⑲但由于骈骊文体在古代文坛上的无孔不入的影响,唐末以后的青词开始走向文辞的赡丽,如五代道士杜光庭,《四库全书总目》说他的青词“骈偶之文,词颇赡丽”⑳,这种追求华美的风尚发展到明代几近极端,一些高官要臣专以填写媚艳的青词向皇帝邀幸求宠,已经远离了青词的初始要求,如严嵩的青词,有一种非他所作不能使皇帝惬意的态势,因此也博得了“青词宰相”的“美誉”。㉑

三、宗教意义上的文章鉴赏论和批评观

陆修静对道教的发展所作出的贡献,除了前述编纂道经、分类文体外,还表现在对灵宝派道教的改造和推进上。这项工作的一个重要内容就是对灵宝经典进行去伪存真,考源镜流。他大量阅读原著,把玩文意,研核字句,进行了一番深入细致的鉴别欣赏活动,归纳出了有自己的亲身体验或感受的理性认识,可以说,这些理性认识就是他的文章鉴赏论和批评观。

陆修静在《太上洞玄灵宝授度仪》中说:

臣修静依棲至道,翘靖灵文,造次弗忘。……自从叨窃以来,一十七年,竭诚尽思,遵奉修研,玩习神文,耽味玄趣,心存目想,期以必通,秉操励情,夙夜匪懈,考览所受,粗得周遍,自觉神开意解,渐悟期归,婉义妙致,本自仰绝其尘迹近旨,谓可仿佛。伏寻灵宝大法下世度人玄科旧目三十六卷,符图则自然空生,赞说皆上真注笔,仙圣之所由,历劫之筌范,文则奇丽尊贵,事则真要秘妙,辞则清虚玄雅,理则幽微濬远。㉒

这是从内容到形式,从语言到风格对灵宝经文作出的全面鉴赏和评价。灵宝经文的主要内容,叙述“元始天尊”在始青天中碧落空歌大浮黎土向十方天尊大神演说《灵宝度人经》教,宣扬“仙道贵生,无量度人”之旨。其中《灵宝本章》第二章正经主要铺述“元始祖劫,化生诸天。开明三景,是为天根。上无复祖,唯道是身。五文开廓,普殖神灵”,意在把“元始天尊”推崇为至高无上的神灵,为奠定“元始天尊”在道教中的地位张本,同时把元始天尊的化劫之功敷衍得奇诡怪诞,但又让人觉得确凿可信,故陆修静说“文则奇丽尊贵,事则真要秘妙”。

该怎样理解“辞则清虚玄雅,理则幽微濬远”的含义呢?还得回到该经的主要内容上来。该经把修道成仙当作人类的终极目标,修仙的要诀是清静虚省,洗涮杂念,心存玄虚神渺之道,内以斋心,外以约身,达到虚无寂静之境,无恚无欲,空灵透彻。这种状态,就是陆修静在建立和完善灵宝斋醮体系过程中所主张的“绝群离偶”和“孤影夷豁”㉓即追求个体的恭肃诚敬,宁静致远,使主观心灵调整到澄碧虚落、空远素雅的最佳状态,这就叫做“辞则清虚玄雅,理则幽微濬远”。简单地说,在修道成仙上,保持虚旷安然的心境;借用到文学艺术创作上,追求虚静空灵的美学价值和艺术境界,使作品体现出清空疏朗的艺术风格和淡雅恬静的神韵。

对于经过陆修静亲手整理出来的灵宝经文,在传授它们的时候,陆修静的态度是非常谨慎认真的,“臣受法禁重,不敢轻宣,备加核实,辞诚愈坚,察其丹心,谓可成就。”㉔因为这些道经“道高理妙”,以无为为宗,以自然为常,如果传非其人,则自然之道,天地之常不但遭人误解,而且会有遗落之患,湮灭之灾。基于对灵宝经文的这种理性认识,陆修静对它们的宣传、传授反复落在经文的“自然”道德的根本点上,在《太上洞玄灵宝授度仪》中,多次借太上玄一第三真人的颂辞盛赞“妙哉灵宝经,太上自然文”,㉕“自然”的意旨,不但在于“道”的质性品格,即道家、道教关于“道”的体认和把握得的内涵,而且也是一种修仙道法的上乘境界,但更多的意味,是建立在上述两者基础上的灵宝本经的自然妙法,一种熟读多诵即可领会的文章况味和风度,从这个意义上讲,陆修静所激赏的“太上自然文”既是一种文章鉴赏品位,也是一种文章创作追求。归根结底,落到道家、道教对于质朴淡泊之执着的理想愿望之上,故陆修静又说:“天书简不烦,道德自备足。修之必神仙,当复何所欲”,㉖“道德”就是自然之性的本质和内核的外显以及人们从概念、推理上的指称。

注释:

①③④张君房:《云笈七签》,北京:书目文献出版社,1996年,第19页,第20页,第20页。

②《道藏》第十八册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1992年,第118页。

⑤《太平经》:“夫文辞,天下阴阳之语也。”“行文者,天与文气助之。”分别见于王明:《太平经合校》,北京:中华书局,1960年,第686页,第690页。

⑥魏征等:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第1091页。

⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰刘勰著、韩泉欣校注:《文心雕龙》,浙江:浙江古籍出版社,2001年,第1页,第2页,第96页,第142-143页,第144页,第42页,第45页。

⑨㉒㉓㉔㉕㉖《道藏》,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1992年,第31册第345页,第9册第839页,第32册第618页,第9册第846页,848页,第852页。

⑩陆修静关于道经文体分类的原始话语,正统《道藏》未收,存于敦煌道经P2256号抄本中,现藏于法国国家图书馆,张继禹先生编的《中华道藏》亦未收入,但唐代道士孟安排在他的《道教义枢》卷二中征引了陆修静对于道经十二类文体的大量文字,见《道藏》第二十四册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1992年,第816-817页。

⑫严可均:《全上古三代秦汉三国六朝文》,河北:河北教育出版社,1997年,第453页。

⑬萧子显等:《南齐书》,北京:中华书局,1972年,第907页。

⑱《道藏》第二十四册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1992年,第782页。

⑲彭定求等:《全唐诗》,北京:中华书局,1960年,第4396-4397页。

⑳永瑢等:《四库全书总目提要》,北京:中华书局,1965年,第1305页。

㉑张廷玉等:《明史》,北京:中华书局,1974年,第7916页。

(责任编校:文晶)

The Integration of Literature,Religion and Categorization of the Classics of Daoism in the Southern Dynasty——With Lu Xiujing as the Center

JIANG Zhenhua,DAI Wenxia

In order to promote the development of Taoism,the practitioners have compiled and classified Taoistclassics.Their activities contain appealing andconstruction for literature,religion and categorization,indicating tendency of the unity of the Classics of Daoism.Lu Xiujing,the distinguished Taoist scholar and Taoist leader,classifiedTaoism into“Three Thoroughs”and“Four Complements”,which are reflected his viewpoint of worshipping scripture and wise man.Meanwhile,Lu Jingxiu,from the perspective of promoting and establishing religion,classified the writing styles of Taoist scripture into twelve types,which consists in the vague and complex religious writing style.It shows not only the penetration and influence of writing style on the religious circle since Wei and Jin Dynasties,but also the dual attributes of the religion and literature,that is,integrating while performing different functions.Moreover,the edit and categorization of the classics of Daoism in the Southern Dynasties is a process of art appreciation and criticism,which need artistic criticism theories.

Taoist scripture in Northern Dynasty;sage-worshirping classics;classification of writing style;appreciate and criticism;religious function

蒋振华,湖南师范大学文学院教授,博士生导师(湖南长沙410081)戴文霞,湖南师范大学文学院博士研究生(湖南长沙410081)

国家社会科学基金项目“中古道教文学思想研究”(09BZW024)