“社会治理”的三维向度及其当代实践

——基于价值理念、制度设计与行动策略的分析

2016-09-05杜玉华

沈 东,杜玉华

“社会治理”的三维向度及其当代实践

——基于价值理念、制度设计与行动策略的分析

沈东,杜玉华

“社会治理”的概念一经提出,便得到政府、学界以及社会各界的广泛关注,成为分析当代中国社会改革的高频词汇。不同语境中的“社会治理”蕴含着不同的实践取向,并在不同层面决定着“社会治理”的当代转向。从宏观层面来看,当代中国的“社会治理”在价值理念、制度设计以及行动策略等三个不同维度具有内在的一致性。分析“社会治理”的三维向度及其当代实践,不仅有利于深化“社会治理”的研究成果,增强社会治理的系统性,而且对推动“社会治理”的当代实践,促进各界人士形成治理共识都具有十分重要的理论和实践价值。

社会治理;国家治理;价值理念;制度设计;行动策略

“社会治理”的概念一经提出,便得到政府、学界以及社会各界的广泛关注,并成为当前中国理论界和实务界共同使用的一个高频词汇。然而,仔细分析十八届三中全会以来“社会治理”概念的使用语境,可以发现,“社会治理”作为一个价值判断,在被实务界和理论界频繁使用的同时,也存在着相当多的困惑,引发了不少的讨论甚至争议,似乎一时还很难达成共识。这些争议并不是停留在简单的“社会”是作为治理的对象还是主体之上,也不是停留在治理究竟是一种“过程”还是一种“手段”,更不是停留在治理的目标是落在“秩序建构”层面还是“行动策略”层面。因此,无论是作为目标与归属的“社会治理”,还是作为过程与手段的“社会治理”,都在一定程度上忽视了“社会治理”的表现形式和实践内涵。本文尝试以价值理念、制度设计以及行动策略为分析框架,从“社会治理”的三维向度出发,着重探讨当代中国“社会治理”的实践形式,以帮助人们更好地理解“社会治理”的丰富内涵与实践特征。

一、突出“价值理念”维度的社会治理

中共十八届三中全会明确提出了要改进社会治理方式,坚持系统治理、依法治理、综合治理和源头治理①。所谓治理(Governance),“是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸种方式的总和,它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取行动的持续的过程,它既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则,也包括各种人们同意或认为符合其利益的非正式的制度安排”②。“社会治理”的提出,标志着中国社会开始由社会统治时代、社会管理时代逐渐步入到社会治理时代,表征着政府对社会领域的日渐重视,并开始改变过去对“社会”的认识判断,将“社会”作为与政府平等的主体加以看待。

作为一种“价值理念”维度的社会治理,其提出具有深厚的国际国内背景。从世界范围内看,全球化是对当今世界时代特征最具共识性的概括③,各类国际问题需要跨国家、跨地区的协同治理,原先以民族国家为单位的合作方式难以解决诸如粮食危机、气候变化、环境污染、族群冲突等决定人类前途命运的难题,而“全球风险社会”的形成,则迫切要求构建一个以多元协同治理为特征的全球治理体系。从中国国情看,过去在社会统治和社会管理理念支配下的矛盾解决方法,越来越难以有效地应对快速变化的社会矛盾④,突出“价值理念”维度的社会治理,并以此来逐步传导到“制度设计”和“行动策略”维度的社会治理,也是实现国家治理体系和治理能力现代化的应有之义。因此,突出“价值理念”维度的社会治理,既是与“全球治理”接轨的重要表现,也是国家治理体系和治理能力现代化的迫切要求⑤。

社会管理的主体是政府,以政府为中心,实现对社会各项事业的全面管理。社会治理却是多元主体,除政府外,还要发挥各类社会组织的主体作用,充分发挥基层群众自治组织的参与作用,实现多元主体之间的平等互动。也就是说,相比较社会管理,社会治理更加强调主体的多元性、过程的协调性以及结果的包容性⑥。从社会管理走向社会治理,本身就是党和政府治国理政价值理念的一次重大转变。这种转变不仅是集体智慧的结晶,更是中国经济社会发展到一定阶段,“社会”作为一个独立的领域全面发育的结果。过去被政治和经济所吸纳的“社会”开始以独立的姿态呈现出来,倒逼政府承认其主体地位,“社会”不再亦步亦趋地跟在经济、政治、文化背后,“社会治理”反而成为当代中国实现国家治理体系和治理能力现代化的突破口。

“社会治理”的提出,是“社会”子领域发展规律的内在要求。改革开放之前,中国的经济、政治、文化、社会四个领域高度重合、深度叠加。在计划经济的捆绑下、高度集中的党政体制束缚下以及传统社会主义文化的熏陶下,社会作为一个与经济、政治、文化相并列的领域发育迟缓,难以取得发展的主动权,并深深受制于经济、政治、文化的制约。也就是说,政府对社会治理理念的认识存在偏差,“在一定程度上把社会治理等同于政府管理”⑦。改革开放后,随着经济、政治、文化改革的相继推进,“社会”作为一个独立的子领域逐步得到发展,并在新时期呈现出突飞猛进的发展态势。为了遵循社会发展规律的内在要求,改变“党政包揽替代协同参与”的管理格局⑧,及时有效回应社会发展过程中的各类诉求,“社会治理”作为一种不同以往的价值理念正式提出。

从中国改革开放的时序模式来看,其首先发端于经济领域,并表现为政治体制改革逐步跟进、文化体制改革积极配合的改革序列。但是,从实际来看,目前的经济改革已经进入深水期,各项“容易改、可以改、能够改”的经济体制机制改革日趋到位,下一步的经济改革则需要政治、文化、社会、环保等领域的积极跟进,才能发挥最大效益。而当下的政治改革一时还难以达成最广泛的共识,对于“要不要改、谁先改、怎么改”等根本问题没有形成明确的目标方向,可以说政治改革尚没有形成最大范围内的共识;而文化改革尽管能够给社会大众描绘美好的蓝图,但是在实际操作中却受制于经济和政治的改革,也就是说,没有经济、政治改革的有效配合,文化改革举步维艰;三十多年粗放型的经济发展方式造成了生态环境的污染,再加上群众对环境保护的强烈诉求,生态文明也被摆上了改革议程。但是,与文化改革相似,没有经济、政治改革的先行先试,生态环境保护也是难以落到实处的⑨。因此,相对来说,当前社会领域的改革成为了“五位一体”整体布局的最佳突破口,“社会治理”也顺理成章地成为当下中国社会体制改革的源动力。

当然,作为一种价值理念的“社会治理”,不同于“社会的治理”。“社会的治理”指称的是“社会”已经先行存在,政府将“社会”看作铁板一块的整体加以治理,本质是政府的外部治理。而“社会治理”着眼于发挥“社会”的主动性,通过激活“社会”的内在细胞,培育各类社会组织,促进治理主体的多元化,实现社会的内生性治理。“社会治理创新”是党在治国理政理念升华后对社会建设提出的基本要求⑩。十八届三中全会提出“社会治理”⑪,不仅是要强化对“社会治理”重要性的认识,同时还要将“社会治理”作为一种社会发展的价值理念加以确认,并从根本上告诉人们中国社会领域改革的过程手段、思维方式和理想图景,进而澄清国内外对中国社会发展的种种误解。

也就是说,作为价值理念的“社会治理”,反映的不仅仅是国家对“社会”的认知,而且也表征着“社会”发展过程中的自我认知,并且在全球化的语境中,“社会治理”还将成为中国改革“封闭、落后、保守”社会形象的有利契机。因为,国家在实现“社会治理”理念更新的同时,还在着力构建一套与之相匹配的制度框架,而制度框架的设计与执行又离不开微观“治理人”的养成。无论是抽象的治理理念,还是具体的治理制度,以至于微观的“治理人”,所折射的都是一个民族在历史发展过程中积淀下来的“社会性”。当代中国“社会治理”理念的提出,所针对的,恰恰就是中国文化中“社会性”的认同困境。“创新社会治理”的首要目标,就是要在整个价值理念层面培育社会大众对“社会性”的认同,并构建一套行之有效的制度框架。

二、强化“制度设计”维度的社会治理

“社会治理”不仅作为一种价值理念而存在,同时还突出地表现在制度设计层面。所谓制度,是指一系列被制定出来的规则、守法程序和行为的道德伦理规范⑫。而制度设计层面的“社会治理”,是指在社会治理过程中,畅通各类主体参与渠道,在制度上保证多元主体的的各项权利,使“社会治理”的价值理念能够在各项制度设计中体现出来,促使“社会治理”从价值理念走向制度设计。强化制度设计层面的“社会治理”,本质上是保证社会治理的有效实施,从“硬性”和“刚性”层面消除阻碍社会治理的各种因素,将社会治理逐步纳入制度化的轨道⑬。

强化制度设计层面的“社会治理”⑭,关键在于通过有效的制度设计厘清政府和社会之间的关系,使政府与社会的互动从“关系本位”走向“规则本位”⑮。社会管理时代,在处理各种社会问题时,政府不仅可以利用其制度设计者和政策制定者的优势地位作出带有导向性的决策,同时还可以以市场为中间变量,侵蚀社会治理的内在机制,影响社会内在发育。根据《2014年中国法治发展报告》公布的数据显示,2000年1月1日至2013年9月30日,近14年间,发生在我国境内的百人以上的群体性事件有871起。这些群体性事件具有以下特征:100-1000人参与的群体性事件居多,计590起,占67.7% ;2010年、2011年和2012年是高发期,分别发生163起、172起和209起⑯。在群体性事件中,大多是即时性和非正式性的,并且涉及经济、政治、文化、社会、生态等方面。以近年来频发的PX维权事件为例,当经济发展对居民的生活环境构成威胁时,居民自发组织起来,进行抗争。但是,从实际操作层面看,由于社会发育不成熟,其抗争本身就存在诸多问题,并由于缺乏正式的制度规范传导,不能转化为政府行为,民众的“环境保护”之诉求最终还是让步于“经济增长”之目标⑰。

当代中国的社会治理,不在于缺少参与治理的社会主体,而在于缺少保护社会主体参与治理的制度设计。各类主体不缺少参与社会治理的意识,而缺少参与社会治理的权利。社会治理的前提是发育“社会”,社会发育需要一个良好的环境,而塑造良好的环境则需要硬性的制度设计。需要说明的是,在党中央、国务院“创新社会治理”的强烈要求下,各级地方政府也作出了相应的努力⑱。比如,2014年上海市委一号课题⑲出台的《关于进一步创新社会治理,加强基层建设的意见》中,就明确提出了要在体制机制层面强化“社会治理”,这是中央提出“社会治理”要求以来,地方政府在制度设计层面的一次响应。上海市注重从基层实际出发,予以基层街镇充分的事权,取消了街道招商引资的职能,使基层街道回归公共治理和公共服务上来,从体制机制上激活了村居自治活力,理顺管理机制,提高基层社会治理能力⑳。制度设计层面的“社会治理”,不能仅仅停留在创新社会治理的体制机制上,根本还在于理顺政府和社会之间的权责关系,厘清二者之间的权责边界,为“社会”的发育提供良好的外部环境。也就是说,制度设计层面的“社会治理”成功与否,不在于文件的颁发与政策的优惠,最根本的还在于现阶段弱小的“社会”能否成长为一个与政府平起平坐的治理主体。“社会治理”不能仅仅停留在政府的话语体系当中,更重要的是能够融入社会,转化为有效的制度安排。

当前中国社会治理制度设计的最大症结在于现行的一元党政领导体制与多元治理诉求之间的张力。十八大以来,一方面,依据社会主义的意识形态,一元的党政领导体制在不断强化,这种强化不仅体现在作为“延伸触角”的加强党组织领导的“量”上,同时还体现在以“打铁还需自身硬”为特征的“质”上;另一方面,随着十八届三中全会“社会治理”的提出,“社会”作为一个独立的子领域日渐得到重视,以“多元主体共同参与”为特征的“社会治理”被摆上了议事日程。问题就在于,一元的党政领导体制如何与以“多元主体共同参与”为表征的“社会治理”相兼容?如何在二者之间找到平衡点?如何在强化一元党政领导体制的同时,激活多元主体治理的细胞?如果放手壮大多元参与的社会治理主体,是否会削弱一元的党政领导体制?这些问题如果不能有效地解答,制度设计层面的“社会治理”就难以取得突破性的进展㉑。

对此,制度设计的困境需要制度创新去解决,而制度创新则是社会治理创新的内在实践路径㉒。创新社会治理需要在现有的一元党政领导体制内进行,坚持现有的一元党政领导体制是为了更好地创新社会治理,二者并不冲突。从制度设计层面创新社会治理的最终目的是解决社会问题、回应社会诉求、推进社会进步。社会治理的目的不是改变现有的领导体制,现有的一元党政领导体制也并非是社会治理的障碍。从根本上说,当下的“创新社会治理”不是“谁领导谁、谁掌权”的问题,而是“谁能够更好地解决问题,更好地回应诉求,更好地推进社会的进步”。从当代西方发达国家的社会治理来看,任何一种社会治理模式都存在着与之相匹配的一套政治体制,二者之间都是在不断地调适中推进政治的民主化进程和社会的治理方式创新。任何一方过于弱小或者过于强势,都会给整个国家治理体系和治理能力的现代化带来不利。

当中西方社会治理模式在全球化语境下相遇时㉓,我们不能片面地以西方的社会治理模式为标杆,去指责当代中国社会治理“缺少什么”、“需要什么”,进而堕入一种“我们缺什么”、“我们要什么”的思维惯性之中。制度设计层面的“社会治理”需要以现实的社会问题为依据,通过各种社会政策的制定来促进社会问题的解决,进而上升为一种制度设计。创新社会治理应当沿着“发现问题——政策制定——制度设计”的实践路径进行,而不是照搬照抄西方的社会治理模式。对西方社会治理模式采取“拿来就用”的态度,实际是颠倒了当代中国创新社会治理的实践路径,即走向了“制度设计——政策制定——解决问题”误区,导致制度设计、政策制定以及解决问题三者之间的错位,出现“张冠李戴”的治理窘境。当代中国创新社会治理必须从中国的实际问题出发,“以有效的制度供给及其执行力来不断促进国家治理体系的完善和治理能力的现代化”㉔,西方的社会治理模式只是中国社会治理的一种参考与借鉴。

三、夯实“行动策略”维度的社会治理

“社会治理”不仅体现为一种价值理念和制度设计,在当代中国,社会治理更体现为一种行动策略。这种行动策略表现为政府有效地处理与市场和社会的权责边界,在多元主体的平等参与中,创新社会治理的体制机制,激活社会的内在发展活力,从过去单向度、强制性的社会管理走向多向度、非强制性的社会治理。同时,使政府话语体系中的“社会治理”转变为一种社会的共识性判断,按照制度框架的设计要求,在解决各类社会问题的同时,体现多元、平等、协商的价值理念,进而塑造一个民主法治、公平正义、政社互动、多元共治、安定有序的社会治理格局。

过去的社会统治,蕴含着一种革命式的思维方式,在行动策略上,表现为一种以国家政权为后盾的暴力压制。社会管理表征的是政府对社会单向度的全权接管,以社会稳定为最高利益,在行动策略上,展现为通过国家意志和行政命令的手段处理社会问题,忽视社会的能动性。而社会治理则突出强调社会问题的复杂性和多样性,尊重多元主体的参与权,在行动策略上,表现为一种平等协商㉕。根据民政部公布的《2014年社会服务发展统计公报》显示,截至2014年底,全国共有社会组织60.6万个,比上年增长10.8%;全国共有社会团体31.0万个,比上年增长7.2%;全国共有基金会4117个,比上年增加568个,增长16.0%;全国共有民办非企业单位29.2万个,比上年增长14.7%㉖。“社会治理”的提出,不仅标志着中国共产党对政府、市场、社会三者之间关系认识的深化,同时也反映出党和政府开始以一种全新的行动策略来应对日益复杂的社会问题。过去以暴力压制、行政命令为特征的行动策略越来越难以适用于社会问题的解决。因此,创新社会治理,实际上“是政府、市场、社会组织、公民在形成合作性关系的基础上,运用法、理、情三种社会控制手段解决社会问题,以达到化解社会矛盾、实现社会公正、激发社会活力、促进社会和谐发展目的的一种协调性社会行动”㉗。

行动策略层面的“社会治理”是一项庞大而复杂的系统工程,传统由政府主导的线性管理模式不能对复杂社会问题给出有效的解释和应对方案㉘。十八届三中全会以来,中央提出创新社会治理方式,推进政社分开,明晰政府、市场以及社会三者之间的权责边界㉙,推进以多元主体平等参与为特征的社会治理。厘清政府、市场、社会三者之间的权责边界,不仅有利于从整体上实现社会治理能力的现代化,而且也有利于市场在资源配置中的基础性作用的进一步发挥和政府职能转变。政府、市场和社会三者之间是牵一发而动全身的关系,社会治理的创新需要政府和市场的有效配合,或者说,当代中国的“创新社会治理”,不仅是社会内在发育的过程,也是一个打造专业、廉洁、高效的服务型政府的过程,同时也是培育一个成熟的市场经济体系的过程。

中国特有的经济政治文化体制,决定了“社会治理”一开始是作为一种“政府话语”而出现的。然而,要夯实“行动策略”维度的“社会治理”,就要推动社会治理从“政府话语”向“社会话语”转变。因为,作为“政府话语”的社会治理,其背后蕴含的是一种政治权力。社会治理要成为一种“社会话语”,就必须大力发展和培育以社会组织为主要构成部分的治理主体,进而使“社会治理”能够在行动策略层面找到实实在在的主体。“社会治理”的最终目标,不是政府对社会的外部发声,而是“社会”由内而外的自我发声,是发展到一定阶段时“社会”的主动诉求。社会治理的主体不应当是政府,而应该是以社会组织为主要构成部分的多元主体㉚。

“社会治理”不能仅仅是政府对社会的一种理想规划,或者说,当政府对“社会”的发展提出期许之后,“社会”也会对政府反馈自身的发展诉求。强政府、弱社会的现实决定了“社会治理”是政府对社会的一次重新定位,标志着政府开始以一种全新的视角认识各类社会问题,同时也宣告了以政府为主导的单一的社会管理体制的“失灵”㉛,也更加反映了当代中国“国家与社会”关系的重构㉜。作为一个不断改革的政府开始以平等的姿态参与社会治理,而各类社会主体也逐渐获得发展的空间,在博弈的过程中逐步崛起,逐步焕发活力。政府也主动改善与社会的关系,打破“政府本位主义、根除社会管理中行政傲慢”㉝,试图为社会的发育提供可能的空间,为其协商讨论赋予合法性。

其实,行动策略层面的“社会治理”是价值理念和制度设计层面“社会治理”的集中体现。倘若没有行动策略层面的“社会治理”,即使“社会治理”的口号喊得再响,制度设计得再完备,“社会治理”仍然难以落到实处。行动策略层面的“社会治理”涉及到方方面面的治理主体,按照十八届三中全会的表述,就是“加强党委领导,发挥政府主导作用,鼓励和支持社会各方面参与,实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动”㉞。这其中,既有对党政部门的能力素质要求,又有社会组织、居民的参与要求,而最终的行动目标则是实现政府、社会以及居民三者之间的良性互动。一头是政府治理,一头是居民自治,社会治理则处于中间桥梁作用。由此可见,以社会治理倒逼政府治理、以社会治理促进居民自治则是下一步行动的主要方向。

由于各自的角色不同,政府、社会组织以及居民享有不同的权利、承担不同的责任、履行不同的义务。具体而言,对于政府而言,在社会治理过程当中,应当发挥居中调节的作用,保持公道正派的工作作风,着力向“促进而不是限制、服务而不是控制、合作而不是竞争”的服务型政府转变㉟,扮演好“服务者”角色;各类社会组织应当根据自身的特点,以服务社会为宗旨,提供各类社会服务,做好政府和居民之间的联络人,扮演好“联络人”角色;而居民则可以城乡社区为依托,积极参与社区治理,扮演好“主人翁”角色。“服务者”、“联络人”以及“主人翁”三种不同的角色扮演,决定了在治理实践中,必须采取不同的行动策略。作为一个强势的治理主体,政府更应当落实“法无授权即禁止”的行动策略,朝着“服务型政府”的目标来规范自身的行为;而社会组织和个体居民,更应该体现“法无禁止即可为”的行动策略,促进“社会”力量的发展壮大。在法治的制度框架范围内,政府的“收”和社会的“放”,其最终的目标都是指向社会议题的达成,促成社会发展的共治、共享。

四、总结与讨论:“社会治理”的实践逻辑及其演进

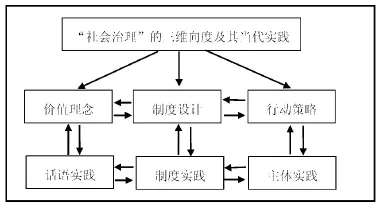

作为透视当代中国社会改革的高频词汇,不同层面、不同语境下的“社会治理”蕴含着不同的政策意味,并在实际操作中表现为不同的实践取向,凸显出社会改革过程中的不同面相。从价值理念层面看,“社会治理”最初是以一种意识形态的政府话语而呈现的,其背后蕴含的是一种行政权力,表现为党和政府对当下社会改革的期许;从制度设计层面看,“社会治理”表现为一种对过去单一的、强制性的社会管理体制的变革,目标是设计出能够容纳多元社会主体共同参与的制度框架,并界定各类主体的权责边界,保证除政府之外的其他治理主体的参与权和决策权;从行动策略层面看,“社会治理”表现为多元主体共同参与处理各类社会问题,并在制度框架的范围内,依法行使各自的权益,共同促成治理共同体的构建㊱(见图1)。

图1 当代中国社会治理实践的逻辑展现

作为一种价值理念层面的“社会治理”,更多地表现为行政权力对社会改革的推动,是政府和社会关系重构的体现。在政府有关“治理”的话语体系中,“社会治理”之所欲优先于政治治理、经济治理、文化治理以及生态治理而提出,其背后蕴含着顶层设计的现实考量。“社会治理”不仅是由于大量社会问题而催生出的诉求,同时也是政府试图通过“社会治理”来推动政治治理、经济治理、文化治理等其他领域的治理实践,进而实现国家治理体系和治理能力的现代化。因此,价值理念层面的“社会治理”主要体现为一种“话语实践”。

作为一种制度设计层面的“社会治理”,不仅是解决社会问题的迫切要求,更是对价值理念层面“社会治理”的积极回应。以制度设计为中介,“社会治理”存在着一种双向互动。一方面,是行动策略激活现有的制度设计;另一方面则是通过价值理念的更新,变革制度设计,吸纳各类的社会力量㊲。如果没有制度设计层面的有效配合,“社会治理”只会停留在价值理念层面而表现为一种“话语实践”,而行动策略层面的“社会治理”则会显得盲目和缺乏可持续性。制度设计层面的“社会治理”更是对过去陈旧僵化的社会管理体制机制的变革,并以此来倒逼政治、经济、文化等其他领域制度实践的发生。因此,制度设计层面的“社会治理”体现为一种“制度实践”。

作为行动策略层面的“社会治理”,是价值理念和制度设计层面“社会治理”的最终体现,也是衡量价值理念是否合适、制度设计是否有效的试金石。任何的价值理念和制度设计,最终都会通过多元主体参与的行动策略体现出来。并且,多元主体的行动策略也会对价值理念和制度设计形成反向作用,表现为纠正不适宜的价值理念,改革不合适的制度安排。多元参与的“主体实践”,既会体现出顶层的“话语实践”和“制度实践”,同时也会产生许多的“未预期后果”,最终体现为“话语实践”、“制度实践”和“主体实践”之间的良性互动。因此,行动策略层面的“社会治理”更多地表现为一种“主体实践”。

话语实践、制度实践和主体实践是三个不同层面的社会治理实践,三者之间既有区别,又有联系,并在逻辑上表现为层层递进、相互贯通的关系。“话语实践”主要是政府的话语实践,表现为党和政府部门对社会治理的重视,并通过文件层层下达,成为整个政府部门的共识;“制度实践”是在“话语实践”的基础之上,改革相关社会治理体制,创新社会治理机制的实践;“主体实践”是多元治理主体的实践,不仅包括政府部门,同时还包括各类社会组织、基层群众自治组织以及居民等共同参与的社会治理实践。话语实践、制度实践与主体实践同时存在、相互连接,共同组成了社会治理的整体图景。从逻辑演进上看,当代中国社会治理开始逐渐从“话语实践”转向“制度实践”和“主体实践”。在实践中,三者之间不仅是单向度的促进关系,还是一个可以反向逆推的过程。“社会治理”的行动策略可以促进制度设计的完备,本土化的行动策略和制度设计,又可以启发本土化的价值理念。“话语实践”是社会治理的组成部分,但是,社会治理最终的目标还是靠“话语实践”基础上的“制度实践”和“主体实践”来达成。

在创新社会治理的实践过程中,由于历史传统、现实目标、内在取向以及外部资源的不同,政府、市场以及社会分别以不同的姿态介入其中,并且表现出不同的面相,三者共同作用,形成了一套独具中国特色的社会治理体制机制。具体而言,作为一个具有深厚革命历史传统的政府,其社会治理的现实目标是在行政权力的推动下,通过社会资源的再分配,促进社会的和谐稳定;当代中国的市场经济起步晚,发育尚未完全,作为一个以资本最大化为取向的治理主体,市场的主要目标就是实现资本的无限增值㊳;作为一个独立子领域的“社会”,其进入政府话语体系才不过十多年的时间,并且在社会治理实践中表现为一种人本取向。

尽管在实践中,“社会”在一定时期内一定程度上可能不受重视,甚至受到权力和资本的压制。但是,从实际来看,受到压制的以人本为取向的“社会”会以各种形式表现出自己的活力,甚至在一定条件下成为治理的主体。因为,社会治理是一种结构性的制度设计和政策安排㊴,政府、市场以及社会三者之间的力量均衡合理,才会实现社会科学发展,和谐发展,长远发展。为了从结构上实现各方力量的均衡,以多中心为特征的“社会治理”应运而生㊵。权力为取向的政府、资本为取向的市场以及人本为取向的社会交互作用,共同形塑了当代中国社会治理的新模式。本质上看,当代中国的社会治理模式既非“政府本位”、也不是“市场本位”,更不是纯碎的“社会本位”,而是一种“政府引导社会”的模式。

总而言之,社会治理是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,实施“社会治理优先”的国家治理秩序,有着现实的必要性和紧迫性。其中,不仅由于社会领域改革空间大、复杂情况多、可操作性强的现实原因决定,更是基于以“创新社会治理”倒逼政治、经济、文化等其他领域治理的政策考量。社会治理不仅仅是“社会”子领域单一的治理,社会治理牵涉政治、经济、文化、生态等方方面面。当前中国社会治理的难点就在于,我们的“社会”尚未发育成熟,“社会治理”缺乏一个具有描绘理想图景能力的内生性社会主体。并且,“社会”遭受政治权力的管控、经济资本的侵蚀、文化传统的羁绊以及环境保护的拖累。与西方国家的社会治理相比,当前中国的社会治理承受了过多的期盼与压力,社会发展的重任不能仅仅寄托在“社会治理”一个领域,更需要政治、经济、文化、生态等多个领域的协同推进。唯有如此,构建成熟的国家治理体系,实现国家治理能力的现代化才能指日可待!

注释:

①㉝《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,《人民日报》,2013年11月16日第1版。

②The Commission on Global Governance:“Our Global Neightborhood”,Oxford:Oxford University Press,1995.pp.2-3.

③当今世界,仅凭某一个国家或某一个地区的力量,是不足以应对和解决诸如资源紧张、生态破坏、自然灾害以及地区冲突等全球性问题。参见博温托·迪·苏萨·桑托斯:《迈向新法律常识——法律、全球化和解放》,刘坤轮、叶传星译,北京:中国人民大学出版社,2009年,第203页。

④社会矛盾可以划分为合法形式和非法形式。有学者通过实证研究表明:1990~2010年全国社会矛盾发生率不但升高,而且冲突程度有所上升,其中,非法形式社会矛盾比合法形式社会矛盾增速更快,社会矛盾呈高发增长和危害加重的特点。参见:胡联合、胡鞍钢、魏星:《国家治理:社会矛盾的实证研究》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)2014年第3期。尽管社会矛盾对于社会发展存在不同程度的负面效应,但是,在一定条件下,社会矛盾的倒逼也会成为社会发展的积极推动力量。参见:吴忠明:《社会矛盾倒逼改革发展的机制分析》,《中国社会科学》2015年第5期。

⑤全球治理和国家治理虽然所处领域和职能分工不同,但是,在体系和功能上却是相互影响和渗透的,在价值理念上更是具有内在一致性。参见:陈承新:《国内“全球治理”研究述评》,《政治学研究》2009年第1期。

⑥“主体的多元性、过程的协调性以及结果的包容性”主要体现为国家对市场机制、社会自组织原则的容纳,国家为市场和社会的自主运行提供制度保障,构建一个跨部门的治理共同体。参见:张兆曙:《治理共同体:部门分立体制下联合治理的组织形式》,《浙江学刊》2014年第1期。

⑦㉗范如国:《复杂网络结构范型下的社会治理协同创新》,《中国社会科学》2014年第4期。

⑧姜晓萍:《国家治理现代化进程中的社会治理体制创新》,《中国行政管理》2014年第2期。

⑨在“市场失灵”的情况下,政府权力介入生态治理是非常有必要的。但是,政府在介入生态治理时,却面临着三重困境:理念差异、利益博弈以及技术障碍。因此,在生态治理时,需要厘清主体间的利益结构、提升政府的生态理念转向、促进制度的变革与调适。参见:徐婷婷、沈承诚:《论政府生态治理的三重困境:理念差异、利益博弈与技术障碍》,《江海学刊》2012年第3期。

⑩江必新、李沫:《论社会治理创新》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)2014年第2期。

⑪通过检索发现,十八届三中全会之前的政府报告中,大多采用“管理”一词,而在十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》一文中,“治理”一词共出现24次。会后,“治理”一词开始流行于政府报告、学术研究以及社会大众等话语体系。

⑫(美)道格拉斯·C.诺斯:《经济史中的结构与变迁》,陈郁、罗华平译,上海:上海人民出版社,1994年,第225页。

⑬强化“制度设计”维度的社会治理,关键在于通过立法的形式,实现“依法治理”。近年来,国家主要从三个维度促进“依法治理”:一是从政府与公民的关系维度,如全国人大常委会废止劳动教养制度,国务院制定《城镇排水与污水处理条例》、《铁路安全管理条例》、《长江三峡水利枢纽安全保卫条例》,修改《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》等,强化政府职能,保障公民权利;二是从政府与市场的关系维度,如全国人大常委会制定《旅游法》,修改《消费者权益保护法》,国务院修改《快递市场管理办法》,更好地保障消费者、旅游者和快递服务购买者的合法权益等;三是从政府提供公共产品、公共服务的维度,大量的地方立法涉及医疗、教育、住房、养老、就业、环境、资源、收入分配等关系群众切身利益的领域等。参见:中国社会科学院法学研究所:《2014年中国法治发展报告》,网址:http://legal.china.com.cn/2014-02/24/content_31575778. htm.

⑭人类社会主要经历了以下几种社会治理模式和治理手段:压力型社会治理模式、权威型社会治理模式、激励型社会治理模式、制度型社会治理模式、“制度人”社会治理模式。参见:李怀、赵万里:《从经济人到制度人——基于人类行为与社会治理模式多样性的思考》,《学术界》2015年第1期。

⑮Li,Shaomin:“China’s(Painful)Transition from Relation-Based to Rule-Based Governance:When and How,Not If and Why”,Corporate Govennancwe: An International Review,Nov.2013,Vol.21,Issue 6.

⑯中国社会科学院法学研究所:《2014年中国法治发展报告》,网址:http://www.bjnews.com.cn/graphic/2014/02/24/306216.html.

⑰Lo,Keviin:“How Authoritarian is the eavironmental governance of China?”,Environmental Science and Poliy,Dec.2015,Vol.21,Issue 6.

⑱2013年中共十八届三中全会正式提出“社会治理”,由于没有相应的制度设计,地方政府在推进“社会治理创新”时缺少正式的制度支撑,大多体现为“政策之治”、“文件之治”。因而,当下的“社会治理创新”需要强化正式的制度供给。参见:范逢春:《地方政府社会治理:正式制度与非正式制度》,《甘肃社会科学》2015年第3期。

⑲近年来,上海市委市政府围绕当年的核心工作,每一年度都要确定一个市委一号课题,一般由市委书记亲自担任课题组组长,其他相关分管副市长担任副组长。2014年度上海市市委一号课题是“创新社会治理,加强基层建设”,其课题重点聚焦于城市社区、城乡结合部和大居地区、农村流动人口比较集中地区三类治理难点区域。课题结束后,市委颁布了“1+6”相关系列文件,极大地强化基层社会治理工作。

⑳徐敏:《基层大改革,“加减乘除”如何做》,《解放日报》,2015年1月6日第1版。

㉑强化“制度设计”维度的社会治理,有以下几种可行的路径:一是网络问政机制,二是上书机制,三是政协提案机制,四是舆论监督机制,五是内参机制,六是“民告官”机制。参见:姚远、任羽中:《“激活”与“吸纳”的互动——走向协商民主的中国社会治理模式》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2013年第2期。

㉒钟哲:《地方政府社会治理创新可持续性提升的路径选择——以制度伦理为视角》,《东北师大学报》(哲学社会科学版)2015年第2期。

㉓在全球化的情境中,为了实现国家治理体系和治理能力的现代化,应当力求做到国家治理、政府治理以及社会治理的一体化推进,逐步实现从国家、政府的外部“治理社会”,到国家、政府与社会的内部“共同治理”,再到国家、政府与社会的“相互治理”。参见:乔耀章:《从“治理社会”到社会治理的历史新穿越——中国特色社会治理要论:融国家治理政府治理于社会治理之中》,《学术界》2014年第10期。

㉔杜玉华:《马克思社会结构理论视角下的国家治理体系构建》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)2014年第6期。

㉕㊶Liu,Jinfa:“From Social Management to Social Governance:Social Conflict Mediation in China”,Joumal of Public Affairs,May 2014,Vol.14,Issue 2.

㉖数据来源于《2014年社会服务发展统计公报》,相关数据参见民政部网站:http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201506/ 20150600832371.shtml。

㉘陈成文、赵杏梓:《社会治理:一个概念的社会学考评及其意义》,《湖南师范大学社会科学学报》2014年第5期。

㉙童星:《论社会治理现代化》,《贵州民族大学学报》(哲学社会科学版)2014年第5期。

㉚为了激活社会组织的活力,民政部在2013年对四类社会组织放开管制,取消不必要的审批,下放权限。这四类社会组织分别是:行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类等社会组织。最新统计数据显示,截至2014年底,全国共有社会组织60.6万个,比上年增长10.8%;吸纳社会各类人员就业682.3万人,比上年增加7.2%;形成固定资产1560.6亿元;社会组织增加值为638.6亿元,比上年增长11.8%,占第三产业增加值比重为0.21%;接收各类社会捐赠524.9亿元。参见民政部公布的《2014年社会服务发展统计公报》。

㉛朱士群、张杰华、包先康:《从社会管理到社会治理:动力、逻辑和制度发展》,《学术界》2015年第3期。

㉜张虎祥、仇立平:《社会治理辨析:一个多元的概念》,《江苏行政学院学报》2015年第1期。

㉝张康之:《论主体多元化条件下的社会治理》,《中国人民大学学报》2014年第2期。

㉟张乾友:《论政府在社会治理行动中的三项基本原则》,《中国行政管理》2014年第6期。

㊱有学者通过实证研究,分析了构建“治理共同体”的理念、路径以及经验,并且详细展示了“看得见的政府之手”、“看不见的市场之手”以及“社会组织的第三只手”之间相互补充、相互合作的组织形式。参见:张兆曙:《治理共同体:部门分立体制下联合治理的组织形式》,《浙江学刊》2014年第1期。

㊲姚远、任羽中:《“激活”与“吸纳”的互动——走向协商民主的中国社会治理模式》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2013年第2期。

㊳尽管目前越来越强调市场的社会责任,但是,市场区别于政府和社会的唯一特征就是其特有的资本属性,市场所承担的“社会责任”仍然需要依赖“资本无限增值”来实现,没有市场对“资本无限增值”的有效追求,“社会责任”也无从谈起。因此,“实现资本的无限增值”是市场的本质属性。

㊴文军:《新改革时期社会治理的创新及其使命》,《上海城市管理》2015年第1期。

㊵2009年诺贝尔经济学奖获得者埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)提出,在“政府失灵”和“市场失灵”的情况下,“社会”应该发挥自身的功能和优势,进行“多中心治理”(Polycentric Governance)。参见:埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事物的治理之道——集体行动制度的演进》,余逊达、陈旭东译,上海:上海译文出版社,2012年,第45页。

(责任编校:文泉)

Three Dimension of“Social Governance”and Their Contemporary Practice——Based on The Value Concept,Institution Design and Operation Strategy

SHEN Dong,DU Yuhua

Once put forward,the concept of“Social Governance”draws attention form the government,the acadeimc cricle and the whole society.It has become a frequently used word in analyzing contemporary Chinese soical reform.The notion of“Social Governance”has different practical orientations in different contents and determines the contemporary turn of“Social Governance”on different levels.On the macro-level,“Social Governance”in contemporary,China is in trinsically coherent in the three dimensions of valne concept,institution design,and operation strategy.An analysis of the three-dimensional Social Governance and its application helps to deepen the research on it and make social management more systematic.Moreover,It is theoretically and practically beneficial to promoting the practice of“Social Governance”and achieving concensus on social governance among people from all walks of life.

social governance;state governance;value concept;institution design;operation strategy

沈东,华东师范大学中国现代城市研究中心暨社会发展学院博士研究生(上海 200241)杜玉华,华东师范大学马克思主义学院教授,博士生导师(上海 200241)

国家社科基金重大项目“有序推进农业转移人口市民化研究”(13&ZD043);“现阶段我国社会大众精神生活现状调查研究”(12&ZD012);教育部重点研究基地重大项目“大都市的底层社会及其公共治理研究”(13JJD840009);国家社科基金项目“回到马克思:西方社会结构理论的比较与反思”(13BSH002)