社会质量与幸福感:基于中国三个城市调查数据的比较研究

2016-09-05吕浩然

林 卡(著),吕浩然(译)

社会质量与幸福感:基于中国三个城市调查数据的比较研究

林卡(著),吕浩然(译)

在过去的二十多年中,幸福感的研究已经从关注物质条件因素的测量转向对主观因素的强调。研究进一步拓展对于这一议题的讨论。它采用社会质量的分析方法来探索社会因素对于幸福感的影响。其使用的数据来自于2011年至2012年间在杭州、厦门、深圳三市进行的社会质量调查,并通过对调查资料的分析来揭示社会质量因素与幸福感的相关性。研究证明,虽然社会质量四个维度的各种因素对人们幸福感的影响存在着差异,但这些因素总体来说与幸福感仍然高度相关。该研究目的在于把社会质量的研究与生活质量的研究和幸福感的研究建立起联系,从而扩展社会质量研究的议题领域。

幸福感;主观幸福感;社会质量;社会凝聚力;社会政策

译者简介:吕浩然,浙江大学公共管理学院社会保障专业博士生(浙江 杭州 310058)

一、导 言

当代对于幸福感的研究的发展进程展示了人们在这一问题领域中研究兴趣的转变:从强调客观因素的作用向主观因素的作用转化,从注重幸福感的经济原因向心理原因转化。这一趋势又随着在社会科学领域中不断增长的现象学的影响得到强化,从而把幸福感研究引向对主观认知的(甚至是哲学的)解释中。这种趋势自1960年代以来就逐渐形成,例如Bradburn就坚称幸福感应该是一种人们积极和消极情绪的平衡①;其后的研究者例如Ryff et al.更强调幸福感是与个人潜能和能力相关的个人的主观感觉②。

尽管如此,许多发展中国家的许多学者仍然强调经济发展是幸福感的基础。例如,Lever在墨西哥的调查显示,社会中贫困群体的幸福感也低,而富裕群体的幸福感相对较高③。Diener et al.通过分析世界价值观调查的数据得出收入与幸福感之间呈正相关性的结论④。来自中国的一些调查结论也证明,增加收入与提升幸福感二者间存在着高度相关性⑤。

由此,关于幸福感本质的争论在继续着——幸福感究竟是经济增长的函数还是心理或主观的感受,幸福感的驱动力来自于经济因素抑或心理因素⑥。要回答这些问题,人们常常采用生活质量理论(QoL)从个体的角度来研究。这一理论反映物质生活的客观条件和主观幸福感状况,从而反映出人们的生活质量状况。

但是,幸福感的研究应该要超越经济的和心理的因素而考察社会因素的作用。许多社会因素,包括公正和社会资本,人口因素和环境因素,都对幸福感起着重要作用⑦。这些影响因素可以涉及社会保障、公共秩序、社会安定、社会凝聚力、社会参与等等。它们影响着人们对于幸福感的判断。研究这些社会因素可以促使我们理解一些从新兴工业化国家中所观察到的现象,即随着经济发展,民众的幸福感也在不断下降⑧。

为了研究这些社会状况,我们可以采用社会质量(SQ)的方法来展开分析。社会质量理论提供了四个维度的分析框架:与收入、住房和工作相关的社会经济保障维度;与社会信任和社会团结相关的社会凝聚维度;与社会群体问题相关的社会包容维度;与社会资本、信息开放、组织及公共参与相关的社会参与维度⑨⑩。以这一方法来分析幸福感,可以补充那些从经济理性和心理视角来展开的对于幸福感分析的不足。

为此,本研究采用社会质量理论的视角来分析幸福感状况。它使用来自于中国的三个城市的调查数据来讨论幸福感问题,从而比较生活质量理论与社会质量理论的特点。使用生活质量指标可以通过评估物质生活,精神生活和社会生活的状况来反映客观的和主观的生活良好状态,但这个视角难以确定物质世界和人们的幸福感状况与社会进步之间的逻辑联系。这就要求我们从社会质量的视角来阐发社会生活状况与幸福感的关系。本论文研究生活质量和社会质量的分析方法的运用及其对于研究幸福感问题的有效性。

二、研究数据与幸福感

根据上述背景,我们首先要确认调查研究的对象。在本研究中,调查样本来自于杭州、厦门和深圳三地。这三个位于中国东部沿海的城市,其城市基础设施完善,经济发展和生活水平也较高。以2012年为例,杭州的人均GDP为14 105美元,厦门为12 415美元,深圳为15 846美元⑪,均远高于6 100美元的全国水平。从人口数量上来说,厦门居民为354万,杭州为871万,深圳为1 036万。

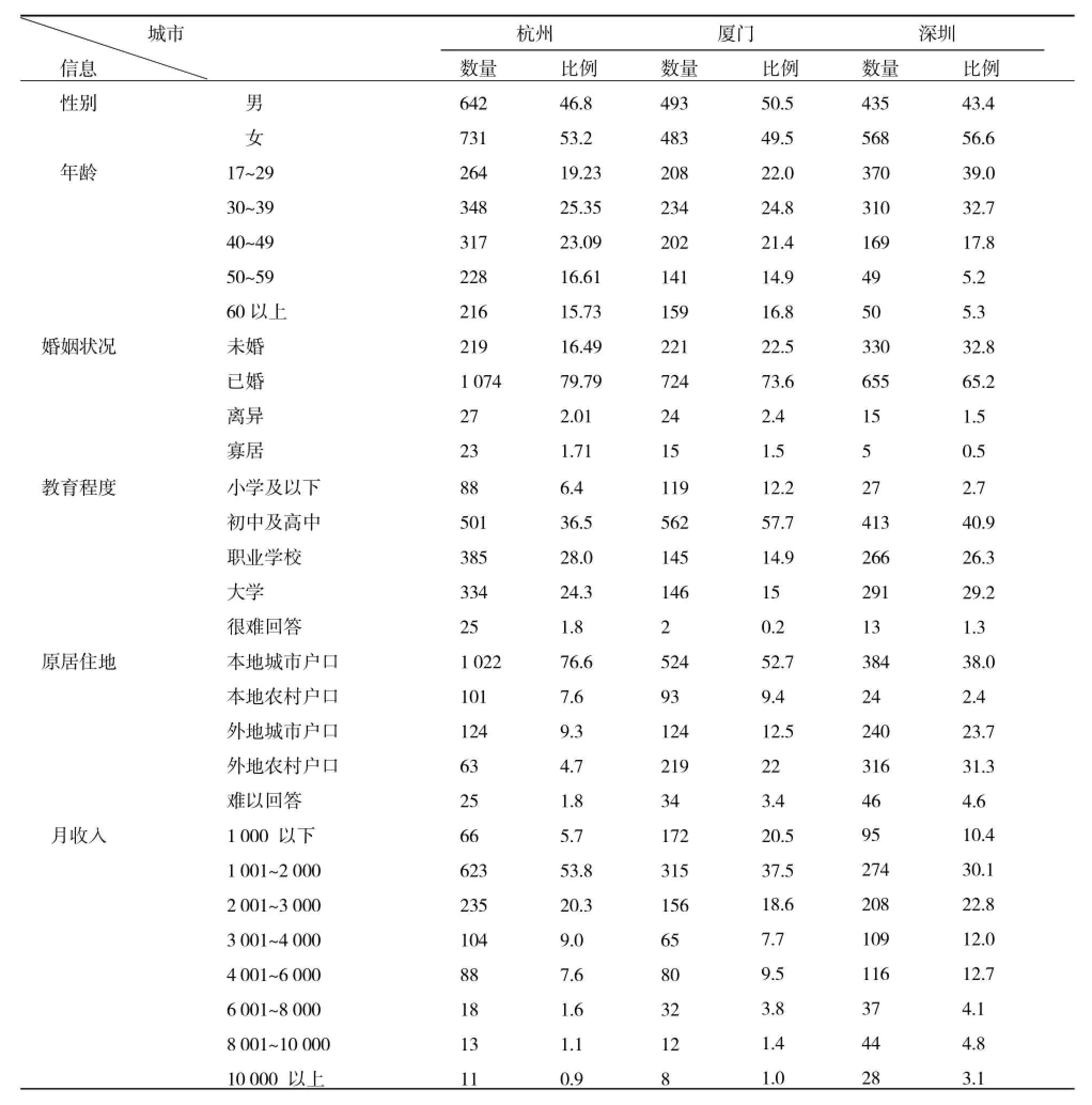

在数据采集中,我们选取一些社区进行调研,综合考虑了性别、年龄、经济状况和生活标准这些因素,并从不同的地区选取个案。我们从三个城市分别选取了1 000例个案并采用随机走访的方式进行入户调查。调查问卷来自于亚洲社会质量研究联合会,这些问卷已成功运用于一些亚洲国家社会质量的调研⑫。本论文使用的调查数据来自于2011至2012年间由浙江大学和厦门大学的研究人员所开展的社会质量调查。表1反映了受访者的基本特征。

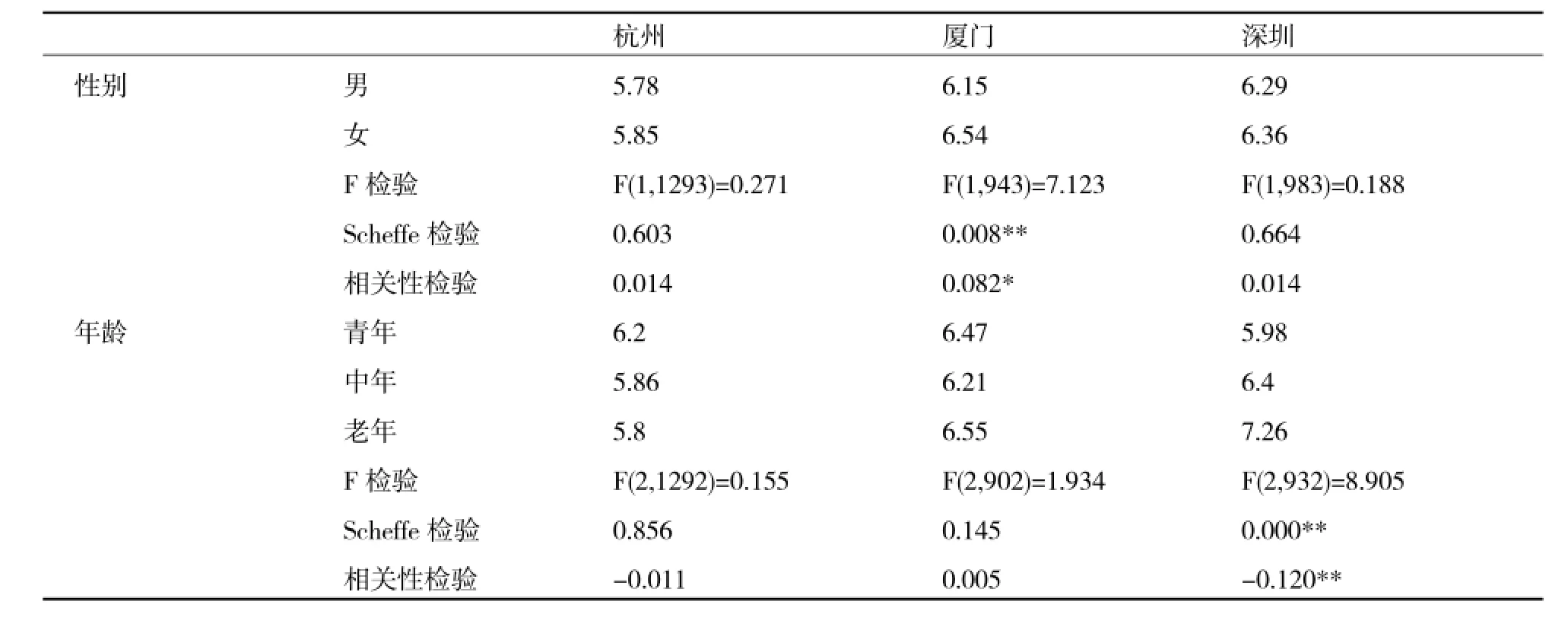

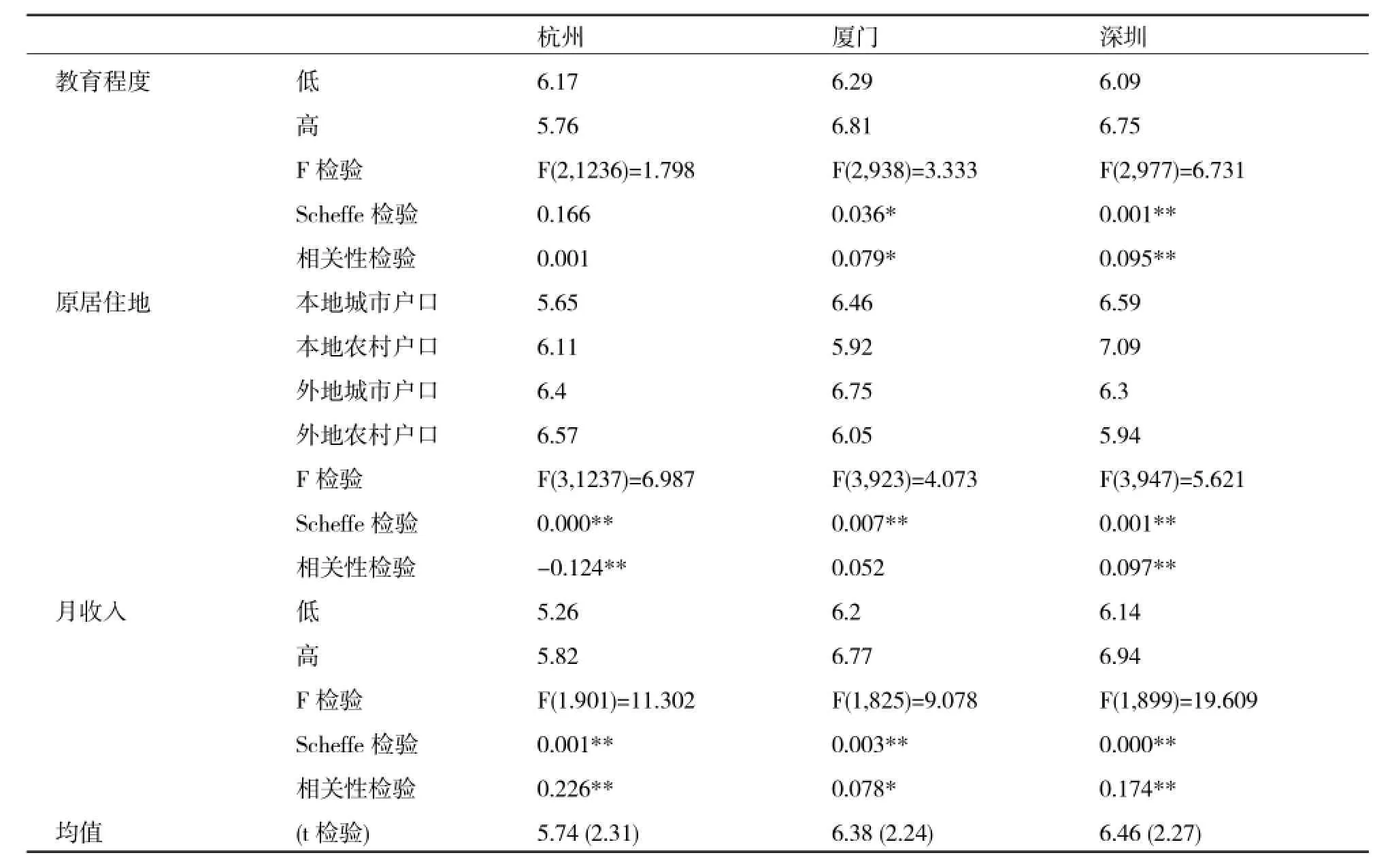

本研究所采用的数据分析方法包括单因素方差分析、相关分析和线性回归分析。表2包含了问卷调查的关键问题的数据:“总的来说,你认为你在日常生活幸福吗?”我们将受访者分为以下三个年龄组:17岁~29岁(青年组),30岁~59岁(中年组),60岁以上(老年组)。研究假定17岁以下的受访者对于问卷的理解能力有限,因而所选取的受访者均为17岁以上。此外,我们根据“月收入”这一指标将调查对象划分为收入较高和收入较低两组人群。确定高低的标准有二:高于所在地城市每月人均可支配收入或者低于人均月工资收入。根据2012年的统计数据,这两个标准在杭州分别是2 838元和2 951元,在厦门分别是2 797元和3 223元,在深圳分别是3 042元和3 829元。在这些调查数据中,我们使用1~10的评分标准来计算统计结果,并使用5.5为中值来进行衡量。根据统计分析的结果,人们对于生活的总体满意度在杭州为5.74,厦门为6.38,深圳为6.46,均高于5.5的中位值。这意味着受访者大体上满意自己的生活状态(见表2)。

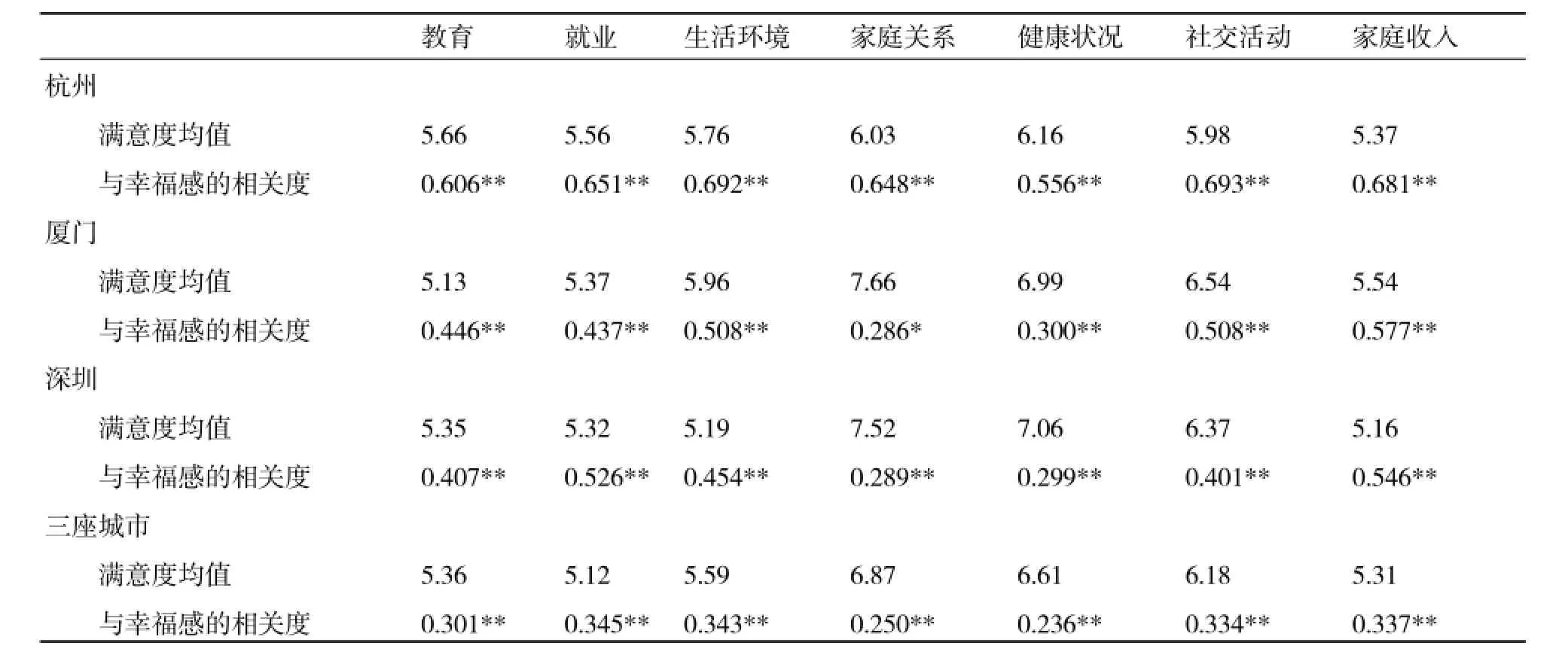

要展开进一步的分析,我们把幸福感的得分结果按照不同的性别、年龄、教育程度以及户籍来加以区分和研究。尽管三座城市的调研数据会有所差异,但总体状况是,性别和年龄对幸福感影响较小,而收入、居住地(户籍)及教育程度则对幸福感影响显著(见表2中的F检验)。表3考察了受访者对于其生活各个方面的满意度的均值及与幸福感的相关度。对这些因素的考察反映出人们的物质生活状况与幸福感紧密关联,并呈正相关性。这些验证结果确认了传统的假设,即经济发展与幸福感之间存在着正相关性。这种判断也与中国大陆的一些研究相契合,认为贫困问题是导致不幸福感的基本原因⑬,以及影响生活质量和幸福的最重要的因素是食物、住房、教育、电子设施和旅游⑭。

除了物质生活条件的因素之外,我们还发现了人们对于社会和幸福的看法和感觉也影响到他们的幸福感程度。主观幸福感的指标不仅关注一些心理状况,如焦虑、忧愁和抑郁⑮,也与人们对他们生活状态的体验有关。本研究通过民众对其日常生活各方面状况的自我评估来揭示其与幸福感的关系(见表4)。另外,人们对于未来的乐观看法也与幸福感存在着显著的相关关系。因此,虽然幸福感的体验比较个体化,但它显然也受到各种社会因素的影响。

为了分析影响幸福感的社会原因,我们可以采用社会质量理论展开分析。为此,我们沿着社会质量的四个维度进一步分析社会生活情况。在每个维度上我们都会选择相应的指标并进行评估。从社会质量的视角来进行考察,我们可以评估社会凝聚力对幸福感的影响以及社会赋权和社会保障对民众行为的影响。这些因素都可以增进形成一个积极的公民社会,并使社会中的民众具有较高的幸福感。

表1 样本特征

表2 平均数及其与幸福感的相关性

教育程度杭州 厦门 深圳低 6.17 6.29 6.09高 5.76 6.81 6.75 F检验 F(2,1236)=1.798 F(2,938)=3.333 F(2,977)=6.731 Scheffe检验 0.166 0.036* 0.001**原居住地相关性检验 0.001 0.079* 0.095**本地城市户口 5.65 6.46 6.59本地农村户口 6.11 5.92 7.09外地城市户口 6.4 6.75 6.3外地农村户口 6.57 6.05 5.94 F检验 F(3,1237)=6.987 F(3,923)=4.073 F(3,947)=5.621 Scheffe检验 0.000** 0.007** 0.001**月收入相关性检验 -0.124** 0.052 0.097**低 5.26 6.2 6.14高 5.82 6.77 6.94 F检验 F(1.901)=11.302 F(1,825)=9.078 F(1,899)=19.609 Scheffe检验 0.001** 0.003** 0.000**相关性检验 0.226** 0.078* 0.174**均值 (t检验) 5.74 (2.31) 6.38 (2.24) 6.46 (2.27)

表3 生活满意度及其与幸福感的相关性

表4 对社会的总体看法

三、社会质量视角下的社会因素及与幸福感的相关性分析

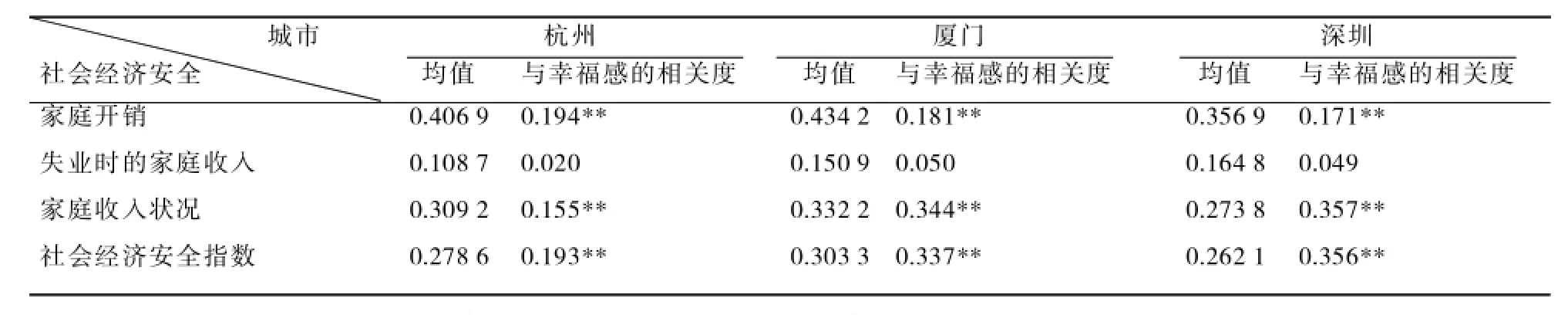

对于一个社会的社会质量状况的考察可以从以下四个维度展开:首先是社会经济保障,其中包括三个指标:家庭开支的负担程度(非常重、很重、一般、没有压力,在0-1范围内计分);当家庭赡养者在失业时是否得到社会帮助(包括以下七类:养老金、社会救助、失业福利、家庭支持、亲戚支援、临时工作和个人储蓄,“是”“否”以1,0计分);家庭收入的自我评估和与其他家庭的收入比较。这些指标可以较为客观地反映人们社会经济发展的一般情况。其第一个指标是通过家庭的实际花费来评估家庭经济收入,而第三个指标是通过家庭收入的比较来反映的。

值得强调的是,社会经济保障指标不仅能够反映一个家庭的富裕程度,也反映这个家庭所享有的经济保障的程度。由此,上述的第二个问题即在失业后这个家庭的生计如何维护问题就成了社会经济保障的问题。根据对这些问题的回答,我们可以通过以下方式来计算社会经济情况的状况:F1=[家庭花费/3+(家庭失业时的收入)/7+家庭收入状况]/3。计算表明,社会经济因素与幸福感之间存在着显著相关性(见表5)。但我们也注意到在这三个指标中,第二个有关社会保障与幸福感的问题显示两者相关度较小。

表5 社会经济因素与幸福感的相关性及均值

为了验证这些问题,我们需要做进一步的研究。为此我们选择了一些社会保险项目来进行考察,包括国家运作的社保项目和商业化的人寿保险项目来反映人们的生活保障程度对幸福感的影响。我们用1代表参保者,以0代表未参保者。其结果如表6所表明:部分项目与幸福感存在着正相关,而另一些项目则呈负相关。据此,我们认为参加社会保障项目并不一定意味着其幸福感的提升,因为社会经济保障因素对于民众的生活保障十分重要甚至是获得幸福的前提条件,但社会保障项目与幸福感之间并不存在着高度的相关性,因为参加社会保障项目对于达成幸福感来说是太低的要求。

表6 社会保障项目与幸福感的相关性

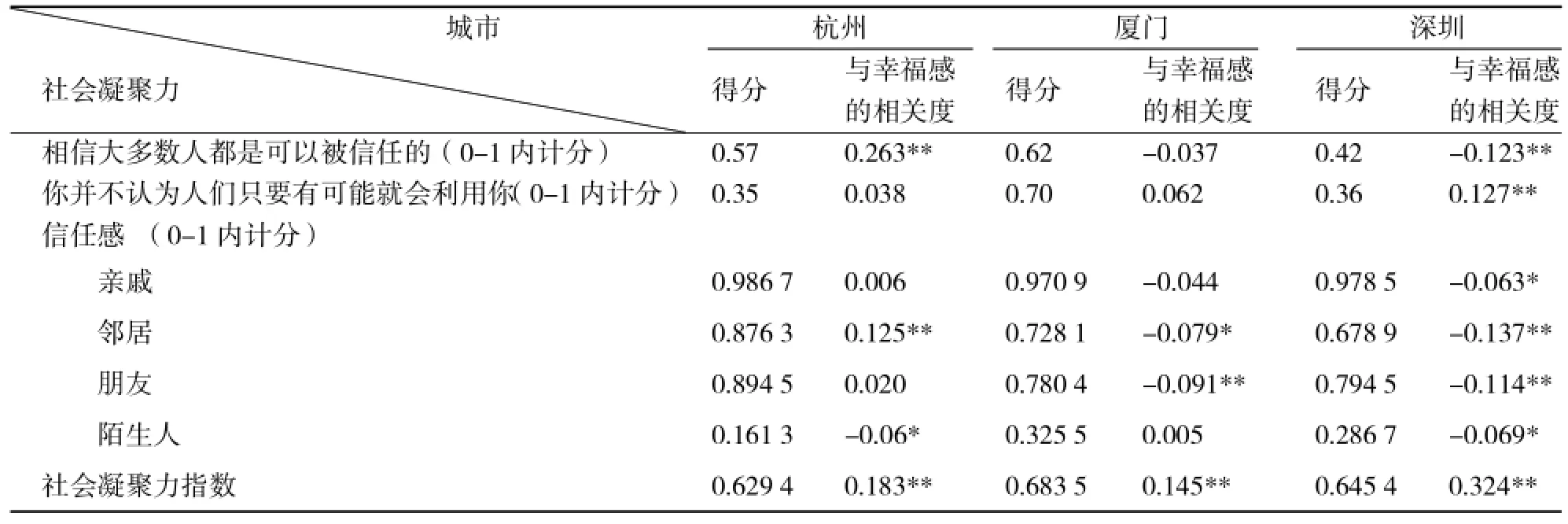

在很大程度上,社会凝聚因素可以被看成是各种社会质量条件因素中的观念因素(Lin,2011)。有关社会信任的问题可以反映民众对于其社会的基本看法和社会中的社会团结状况,从而构成了社会凝聚的价值基础。要检验这一维度我们可以采用以下三个核心问题:一是直接询问人们对社会信任的看法:你是否认为大多数人是可以被信任的?这个问题是衡量社会凝聚力时最常采用的指标⑯⑰。在此,我们用“是”和“否”来表示社会中的普遍信任程度(计分在0-1之间,1表示非常同意)以反映人们对他人和社会的态度。第二个问题是以间接的方式询问人们的社会信任状况,即考察人们的社会不信任感:你是否觉得人们只要有可能就会利用你?我们也用0-1的尺度来反映考察的结果(见表7)。

同时,我们也询问了关于社会信任的第三个问题,即对于不同社会群体的信任度,因为文化多样性影响着人们对于不同群体的社会信任看法。例如在许多东亚国家,人们只对其熟悉的人(或是那些处于他们社交网络中的人)抱有强烈的信任感⑱。这一现象可能导致在这些社会中一般信任的程度比较低。但如果我们据此得出东亚国家的社会信任感较低的结论时,就会导致误解。为了避免这种情况的发生,我们需要通过针对不同的社会群体的调查来分析社会信任感的情况。对这些问题回答的统计可以形成有关社会凝聚的指标。

表7 社会包容和社会信任问题的得分均值

据此,我们得出两个结论。首先,在关于社会的普遍信任与幸福感的关系问题上,我们采用如下公式计算:F2=[一般信任+被人利用+对于相关人群的信任(亲戚+邻居+朋友+陌生人)/4]/3。数据分析表明,一般说来,社会凝聚因素对于幸福感有着显著影响。其次,当考察对于不同群体的社会信任与幸福感的相关性时情况就十分复杂。幸福感与对于亲人和陌生人的信任感的相关性十分模糊,并在一些情况下呈现出负相关性。尽管人们觉得对其邻居和朋友的信任显得十分重要,但其与幸福感的相关性也常常是负值。要评估这种现象(尽管这很困难,因为其相互联系是十分复杂的),我们可以采用中国的家族制背景下的群体主义的文化影响来说明,而这种文化传统对于解释社会信任的作用(特别是对于陌生人的信任)十分明显。

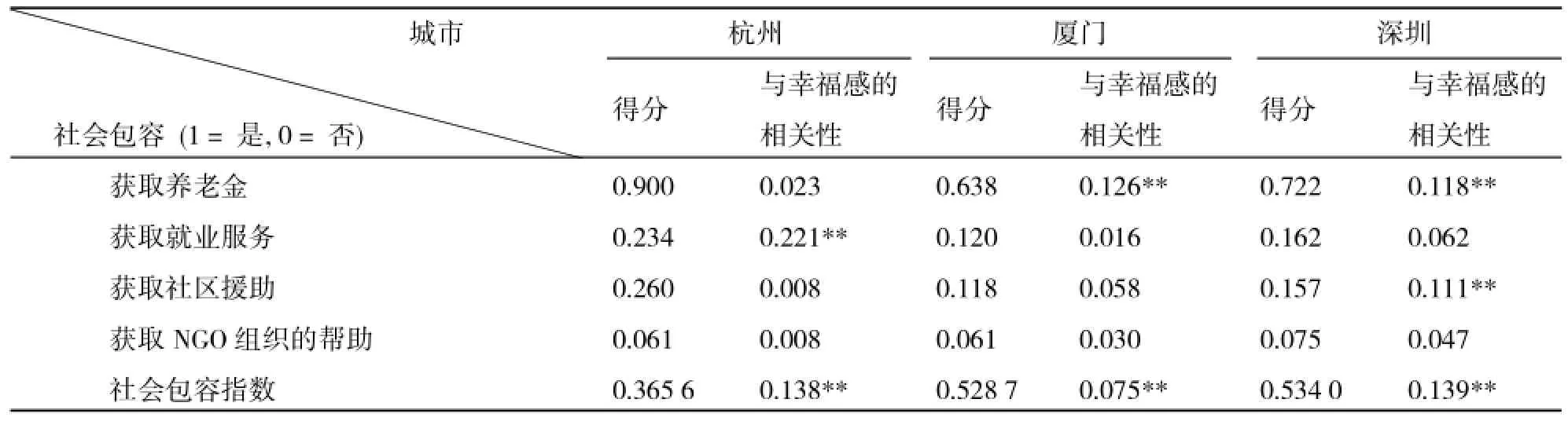

社会包容这一指标用于反映社会团体、社会制度和社会分层的社会融合情况,从而反映出一个社会的制度和结构的特点。根据人们对于不同社会体系的准入情况的反映,我们对不同社会群体的社会融合状况进行了调研。这些社会体系包括了养老保障、就业服务、社区救助、非政府组织(NGO)提供的社会支持体系。调查资料可以用来说明被调查者在进入这些社会体制和体系的可能性大小。然而一些调查资料表明,这些体系的准入性对于被调查对象的幸福感并没有显著影响。

在我们根据调查数据来分析社会包容指数时,我们可以看到社会准入度与幸福感存在着很强的相关性。这一指数的计算如下:F3=(参加养老金计划+就业服务+社区帮助+非政府组织的帮助)/4)。需要注意的是,这组指标显示各地的情况有明显的差异:深圳的社会包容指数比杭州高;但即使是在深圳,也只有两项指标影响显著,而另外两项指标与幸福感没有显著相关性(见表8)。

表8 社会阶层化和社会包容指标的数值

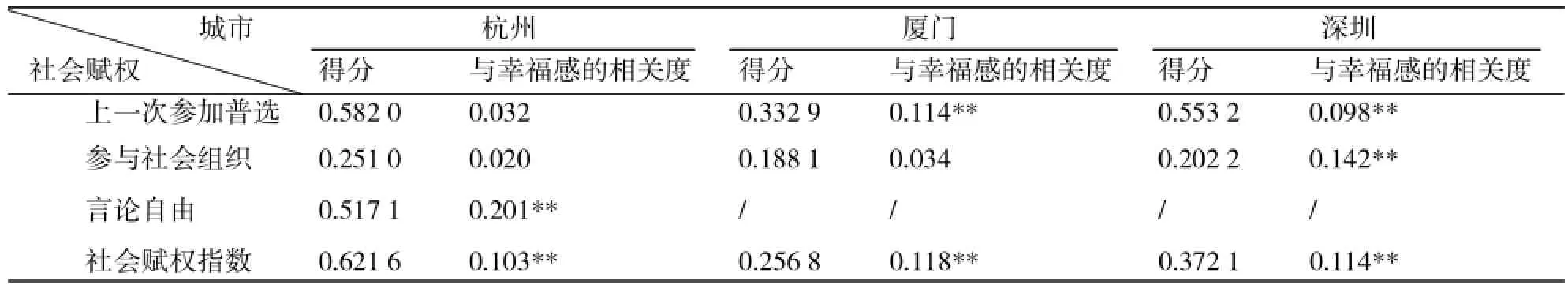

至于社会赋权和社会参与指数,本研究运用了三个指标来反映:是否参加了最近一次的选举投票活动(选举人大代表),是否参加了非政府组织(NGO),是否有言论表达的自由。第一个指标设有“有”或“否”两个选项。第二个指标用“从不,偶尔和经常”来考察民众参与社会团体、社会组织和NGO组织活动的频率。这些组织包括民间的社会团体,如体育俱乐部、学校及相关组织、宗教组织和以血缘为基础的组织,等等。第三个指标研究民众对于网上政治的参与。以“曾经表达过,想到过要表达,从没有表达过”作为选项,根据这些回答,我们可以采取以下公式来计算社会参与指数:F4=[是否在最近一次的普选中投票+(参与社会组织的情况)/9+言论自由]/3,表9中的数据揭示了社会参与和幸福感的相关关系。

表9 社会赋权的均值

上述分析的结果使我们可以从这些调查资料了解社会质量因素与幸福感的相关性(见表10)。该研究表明在杭州、厦门和深圳三地(其相应的均值为0.63,0.68和0.65)的社会凝聚与幸福感之间存在着显著的关系。社会包容的均值较低,但我们也发现了其与幸福感的明显的相关性。这种状况与我们先前在有关幸福感与年龄性别等不同社会群体状况的分析中相呼应(检验性别、年龄、教育背景等因素,见表2)。社会赋权的指标与幸福感也具有明显的相关性,但各地在这个指标上的均值差距很大(三地分别为0.62、0.26和0.37,见表10)。这些数据的分析可以为我们提供社会质量因素与幸福感关系的一般状况描述。

表10 社会质量因素与幸福感相关性检验及均值

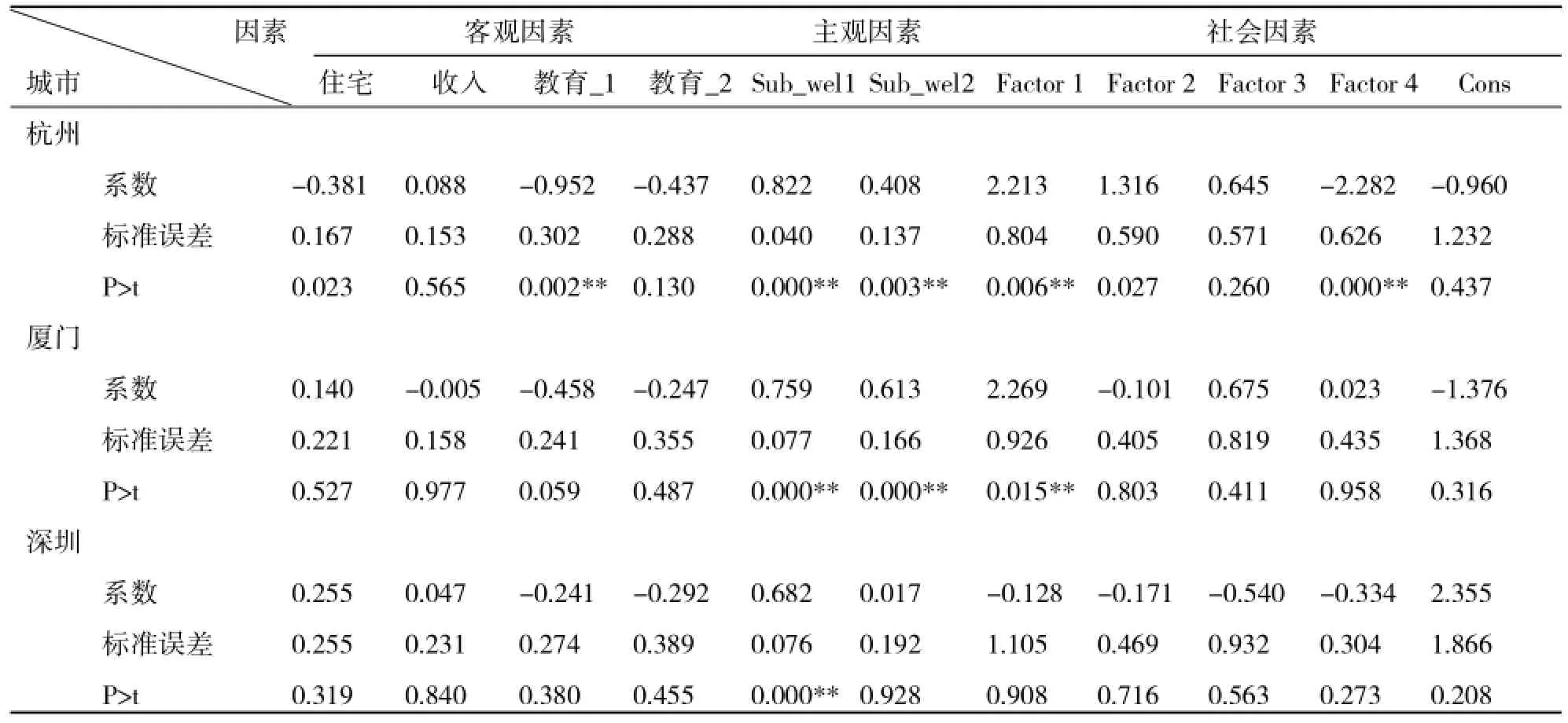

四、回归分析

以上分析揭示了各类因素与幸福感的相关性。然而,我们仍然需要通过对比分析来确认在这些影响因素中哪些因素影响最大。这一分析应该辨认哪些因素对幸福感影响最强或者最弱。为此,本分析要列入那些明显影响幸福感的因素而排除那些相关性较弱的因素。当然,有些因素只能在特殊条件下与幸福感相关,而将它们放在一起时又很难确认两者的关联。为了辨析出影响幸福感的最重要因素,本研究采用回归分析的方法来分析这些因素对于幸福感的影响(见表11)。

由此,作者将所有的影响因素分为三类,即客观因素、主观因素和社会因素。客观因素包括指性别、年龄、住所、收入和教育状况。表1和表2显示性别与年龄对幸福感体验的影响力很弱,因此排除这些因素;而由于教育、居住地和收入呈现出很强的关联(见表1、表2),因而在客观因素的分析中就包括了这些因素。就主观指标而言,表3指出民众生活的满意度与幸福感显著相关。因此,作者把这些指标都作为研究主观幸福感时所要考察的因素。

客观和主观指标都与个人生活密切相关,但我们还需要从社会质量的角度来考察社会因素对幸福感的影响。在前面的研究中我们探讨了社会质量因素与幸福感的关系,并展示了两者显著的相关性(见表4、表5、表6、表7、表8、表9及表9中的F1、F2、F3、F4)。然而,我们需要更详细地知道这些指标对幸福感的影响力大小。为此,我们设立如下计算方程。

表11 综合分析各种因素对幸福感的影响

在这个方程式中,幸福感状况是以下三组因素相互作用的结果:即影响个人生活状况的客观因素,包括居住地(本地居民还是外地迁移过来)、教育和收入状况;主观幸福感的因素包括人们对于生活各方面状况的满意度;以及社会质量因素(F1,F2,F3,F4)。在这些因素中,我们采用“1”和“0”来代表居住地栏目中的“本地”和“外来人口”的选项。根据受访者收入水平的高低,在回归分析中划为高收入和低收入两组。指标“教育_1”(1,0)表示具有中等教育水平,“教育_2”(0,1)表示具有高学历,而低水平组则设为参照组。

与此同时,我们可以看出幸福感与生活满意度之间存在着紧密联系。对此,我们测试了人们对日常生活各个方面的生活满意度及其对于幸福感的影响(包括教育、就业、居住环境、家庭关系、健康状况、社会活动、家庭收入,见表3)。测算公式如下:“sub_wel1”=(教育+工作+生活环境+家庭关系+健康状况+社会活动+家庭收入)/7。在前面表4中的数据我们采用以下公式计算:“sub_wel2”=(未来+期望+遵循意愿+孤独感+迷茫感+工作不能体现价值+被轻视)/7。

在社会质量指标的计算上,我们采用F1、F2、F3、F4来代表社会质量的四个维度的指标,即社会经济安全因素、社会凝聚因素、社会包容因素和社会赋权因素(见表10)。这些因素与幸福感的相关性已经在表5、表10中有所揭示。通过线性回归分析的方法(Stata,11.0),我们讨论了杭州、厦门、深圳三城市中的主观因素、客观因素和社会质量因素对于幸福感的影响。结果如下。

(1)幸福感(杭州)=-0.96-0.381*住所+0.088*收入-0.952*教育_1-0.437*教育_2+0.822*sub_wel1+ 0.408*sub_wel2+2.213*F1+1.316*F2+0.645*F3-2.282*F4

(2)幸福感(厦门)=-1.376+0.14*住所-0.005*收入-0.458*教育_1-0.247*教育_2+0.759*sub_wel1+ 0.613*sub_wel2+2.269*F1-0.101*F2+0.675*F3+0.023*F4

(3)幸福感(深圳)=2.355+0.255*住所+0.047*收入-0.241*教育_1-0.292*教育_2+0.682*sub_wel1+ 0.017*sub_wel2-0.128*F1-0.171*F2-0.540*F3-0.334*F4

根据以上测算我们发现,在以上三组因素中主观因素对幸福感影响力最大。正如表11所示,主观指标与幸福感的相关性系数最高,而且它们的影响也最显著。这可以理解为生活满意度是衡量幸福感的决定性因素,因为幸福感本身就是一种主观感觉。相比之下,客观指标如住房、收入和教育的影响系数都不高。社会质量因素的影响力居于两者之间,即高于客观指标但低于主观指标。当然,这些指标的影响程度因城市而异,因为它反映出不同条件下的社会质量状况对幸福感的影响。

五、讨论与总结

通过分析社会质量指标的多方面影响,我们可以从十分广泛的角度讨论社会质量与幸福感之间的关系。根据三个城市的比较研究我们看到社会质量状况在杭州较好,厦门一般,深圳最次。从本质上来说,这反映出使用社会质量四方面因素来考察各地社会质量状况的多样性。社会经济保障(F1)、社会凝聚状况(F2)、社会赋权(F4)这些因素对幸福感指标都有明显的影响,但社会包容指标(F3)的影响状态似乎差异较为明显。这一结论与以往的一些社会质量研究的结论相一致⑲。

为了对社会质量因素对幸福感的影响有一个清晰的认识,本研究对于中国三城市的调查资料展开进一步的讨论。这些所选的城市都位于发达的中国东部沿海地区,其人均国民总值和消费水平都很高,因而生活质量水平也较高。但这些城市的传统文化和当地风气各不相同,其所处的社会环境也不同一样。以人口构成为例,杭州居民中有25%左右是农民工,这一比例在厦门达到48%,而深圳则高达75%。从我们调查的对象看,杭州受访者中移民仅占杭州全体居民总数的15%,而这一比例在厦门占34.5%,而深圳则超过55%,是座典型的移民城市。

上述的这些居住地和人口状况特性对本地社会的社会团结和社会凝聚方面特点具有明显的影响。杭州具有注重文化传统和世俗生活的倾向,人们追求安居乐业并且享受文化精神。这里的社会经济情况较好而商品化意识较为淡漠。在此基础上杭州市政府也努力追求提升生活质量并打造“幸福杭州”的城市理念。因此,与中国的许多城市相比,杭州的社会凝聚力和社会融合程度较高。这种状况有助于人们通过增进社会质量因素来提升幸福感。

深圳是一个移民城市,本地居民287万而外地移民有767万人。大部分的移民去深圳谋生是为了生计,所以承受着巨大的生活压力从而不同于杭州居民。这一移民社会的特点弱化了居民对于地方的归属感,也形成了社区中较为薄弱的归属意识。移民在当地生活中常常会自我逃避,这使移民社会的社区意识较为薄弱。这种状况不可避免地会影响人们的幸福感。正如表7所反映的,深圳的数据显示其社会信任和幸福感具有负相关性。这种情况与杭州的数据不同,而厦门的情况似乎更为温和。厦门与深圳和杭州相比并不富裕,其移民人口的数量也介于这两座城市中间。因而在社会质量的评估方面,厦门的指标介于杭州和深圳之间。

由此,从其特定的视角,社会质量的分析能够揭示出各种社会现象中的一些关键因素。通过对幸福感的研究,我们可以揭示社会因素与人们主观感觉之间的联系,并揭示出一些有待于进一步改进的社会状况。因此,社会质量的研究可以展示这些社会所具有的一定的优势或弱势,并提供一定的原因解释,从而为社会政策的发展和生活质量的研究提供一定的方向。这些讨论也有助于我们扩展有关幸福感的研究并揭示影响个人生活的社会因素。

(该文英文原文于2014年8月发表在Applied Research in Quality of Life期刊。)

注释:

①Bradburn N M:“The structure of psychological well-being”,Chicago:Aldine,1969.

②Ryff C D,Keyes C L M:“The Structure of Psychological Well-being Revisited”,Social Indicators Research,Vol.69,1995.

③Lever JP:“Poverty and Subjective Well-being in Mexico”,Social Indicators Research,vol.68,No.1,2004.

④Diener,Ed.:“Subjective Well-being:The Science of Happiness and a Proposal for a National Index”,American Psycholo-gist,Vol.55,No.1,2000.

⑤Xing Z&Zhang Y:“Research on the Relation Between Social Support and Subjective Well-being”,Social Science Research,No.6,2007.

⑥Diener Ed&Biswas-Diener R:“Will Money Increase Subjective Well-being: A Literature Review and Guide to NeededResearch”,Social Indicators Research,Vol 37,2009.

⑦Clark A.E and SenikC:“Will GDP Growth Increase Happiness in Developing Countries?JZA Discussion Paper No .5595”.Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=1796590,2010-12-15.

⑧Chen F:" ‘ Happiness index ’ to evaluate devrlopement ”,http://www.gov.cn/english/2006-03/01/content_214184.htm,2006-12-09.

⑨Walker A C and L J Gvan der Maesen:Social Quality and Quality of Life , in W . Glatzer , S . von Below and M. Stoffre-gen (eds) , Challenges for Quality of Life in the Contemporary World. The Hague,London,Boston:Kluwer Academic Publishers,2004,pp.13-31.

⑩Lin K:“The Prototype of Social Quality Theory and Its Applicability to Asian Society,Social Quality and Welfare System Sustainability”,International Journal of Social Quality ,Vol.1,No.1,2011.

⑪ROCL(Research Office of Confttable Living,Yichang City):“The Values of GDP and GDP per capital of Chinese Cites2012”,Available from:http://www.elivecity.cn/html/jingjifz/731.html,2013-05-10.

⑫Lin KXu,Y Huang T H and Zhang J H:“Social Exclusion and Its Causes in East Asian Societies:Evidences from SQSQ Survey Data”,Social Indicators,2012.

⑬“China News , Reflecting public opinion on life satisfaction”,available from:http://news.china.com/domestic/945/20110921/ 16778384.html.

⑭Ou-yang,Haiyan:“An over View on the Focus of Consumption in China”,XiaoKang Magazine,February,2011.

⑮Li J&Zhao Y:“Validation of Index of Well-being in a Sample of Chinese College Students”,Chinese Journal of Clinical Psychology,No.4,2000.

⑯Ward P and Meyer S:“Trust,Social Quality and Wellbeing:A Sociological Exegesis”,Development and Society ,Vol.38,No. 2,2009.

⑰Bureekul,T.and Thananithichot S:“Trust and Social Cohesion”,The Key to Reconcile Thailand’s Future,Vol.2,No.2,2012.

⑱Lin K:Confucian Welfare Cluster.A Cultural Interpretation of Social Welfare.Tampere:University of Tampere.research.? DOI:?10.1007/s11205-012-0074-0,1999-12-05.

⑲AbbottP,Wallace C and Sapsford R:“Surviving the transformation:social quality in Central Asia and the Caucasus”,Journal of Happiness Studies,Vol.12,2011.

(责任编校:文泉)

Social Quality and Happiness-An Analysis of Survey Data from Three Chinese Cities

LIN Ka(translated by LV Haoran into Chinese)

Over the last two decades,the focus of happiness research has shifted from the measurement of life quality with an emphasis on material well-being to subjective well-being.This article follows this direction of development,but moves further into social well-being.Utilizing the method of social quality analysis,this study developed an analysis of happiness by looking into the influence of social factors on happiness.The study was established on the basis of empirical data collected from a social quality survey done in Hangzhou,Xiamen,and Shenzhen during 2011~2012.The purpose of this study is to expose the relationships between social quality analysis and happiness studies.The study demonstrates a strong correlation of social quality factors with happiness,although each set of these factors has a different impact on happiness in different factor domains.

happiness;subjective well-being;social quality;social cohesion;social policy

林卡,浙江大学公共管理学院社会保障和风险管理系教授,博士生导师(浙江 杭州 310058)

欧盟社会创新项目(SI-Drive);中国社科基金社会质量项目