土家族吊脚楼文化的群体记忆与精神符码

2016-09-03

( 湖北民族学院 美术与设计学院,湖北 恩施 445000 )

吊脚楼是土家族民居的典型代表。作为土家族民众生活的物质存在形式,吊脚楼既是建筑空间的物质实体,也是家族社会的族群记忆和世代传承中建立起来的精神家园。土家族吊脚楼从建筑形式、空间使用、营造技艺、仪式说辞到生活其间的习俗,都具有典型的文化记忆属性。其中,象征性物件、文本和仪式体现出来的符码,正是土家族族群群体回忆的物质载体,并延续至今。“社会通过构建出一种回忆的方式,在想象中构建了自我形象,并在世代相传中延续了认同。”[1]8吊脚楼这一物质载体所具有的文化记忆特征,使得土家族民众在其历史长河里延续、发展着自己的文化,并演变为土家族群体回忆的象征物。

一、土家族吊脚楼文化概述

土家族吊脚楼被命名为国家级非物质文化遗产,在于土家族的信仰及其生活方式。“文化遗产的形成历史是由一连串的断裂所决定的:集体的信仰态度以及生活方式的转变、技术革新、对代替旧的生活方式的新生活方式的宣传。”[2]51

土家族吊脚楼在其发展历程中,形成了以将军柱、板凳挑、走马转角楼的建筑结构特色,以及一字型、L型、撮箕口和四合水等平面布局的基本形式特征。在建筑的选址、挖地基、伐青山、砍梁树、做梁、开梁口、上梁、踩梁、下梁、装神壁、踩财门、掌墨师拜师学艺、出师独立等一些列活动中所具有的仪式感;从起高杆、画墨线、打孔讨退、排扇立扇、上梁盖瓦、装神壁、做大门等技术、符号与说辞体系,这些都表明作为建造过程中一个合格且高明的掌墨师,不仅仅只是一个木工技艺拥有者,还是一个地道的文化人,因而在民众心里被认为是“可以招呼神灵”的人。土家族民众对于建筑、技艺、说辞、符号的认可,更表明土家族吊脚楼建筑文化对于族群的历史记忆有着极为重要的价值。“文化记忆始终拥有专职传承者负责其传承。这些传承者包括萨满、吟游诗人、格里奥,以及祭司、教师、艺术家、抄写者、学者、官员等,这些人都掌握了知识。”[1]48土家族吊脚楼文化事项的所携带的文化记忆和精神符码,需要我们从其象征物、文本、仪式等方面来解析。

二、土家族吊脚楼文化的族群记忆

群体的回忆总是通过承载物、仪式、文本等文化形态而唤起。土家族吊脚楼及其空间形式在一定的意义上具备族群文化记忆的客观物质形态。吊脚楼营造技艺中所蕴含的仪式、文本作为文化形态的基本形式在工匠、民众中延续和发展,而在族群的记忆里,这些承载物、仪式、文本衍化为民众的文化基因和精神符码。这些“都可以被转化成符号用以对一种共同性进行编码。在这个过程中起关键作用的不是媒介本身,而是其背后的象征性意义和符号系统。我们可以将这种由象征意义促成的综合体称为‘文化’或者更准确地说是‘文化形态’。”“通过文化形态这一媒介,集体认同得以建构并且世代相传。”[1]144-145

(一)物质与空间

土家族吊脚楼文化的物质层面主要包含着三个方面的内容。一是建筑物本身,主要是指材料、结构与空间所构成的建筑物本体的物理属性,如建筑材料使用的木材主要有杉木、柏木、枞树、榉木、椿树、枫木,还有石头、粘土、竹子以及砖头、瓦片等。同时,用这些材料建构起来的土家族吊脚楼建筑形态本身及其特殊结构,仍然成为物质属性的客观存在,如板凳挑、将军柱、走马转角楼、龛子等。二是吊脚楼实体中具有象征性的建筑部件和生活物品,如梁木、中柱、神壁、大门、房门、堂屋及火塘、三角、大门坎、神龛等。这些建筑部件既是建筑的本体存在,也携带着土家人及其掌墨师们的精神寄予和价值取向。三是吊脚楼营造工具与仪式中涉及的物品,包括掌墨师与工匠使用的各类工具,如五尺、门规尺、木马、墨斗、斧子、锯子、刨子,立扇与上梁时所用到的金带、法槌、老黄历、墨块、毛笔、五谷杂粮、红布、铜钱,还包括学艺出师中的衣服、米饭、雄鸡、白酒、香蜡纸烛和整套工具。

在土家族吊脚楼文化中,建筑物、空间形态作为客观的物质存在,使建筑材料、样式、结构、空间布局、技术要素得以建构和传承,构成民众生活重要的物质保障条件之一,象征物则成为土家族民众的精神映射载体;两者促使吊脚楼文化形态成为土家族民众生活的基本要素,衍化为群体认同的精神符码。

土家族吊脚楼建筑实体中的将军柱、板凳挑、走马转角楼等构成了土家族民居建筑的特色结构和样式,成为区别他民族建筑样式的标志。建筑实体部件、工具等象征物在取材用材上是极为讲究的。比如,梁木、神壁、大门的用材,一般要使用杉木、榉木、柏树等挺拔、健硕的树;梁木要选用一棵树的第二节材料,第一节用于做神壁木板,三四节用作神壁的枋片;在掌墨师口述史中有“脚不踏榉、椿不顶天”的说法,说明榉木不可以用做楼板,椿木不宜用到屋顶上。吊脚楼营造技艺中木匠使用的五尺用材更是严苛,需要采伐深山里听不到狗叫声的桃木制作完成,五尺下部的铁件需要请专门的铁匠定做。这些对于物质材料的要求不是基于建筑结构、样式和技术的要求,而是人们约定俗成的习俗与惯性。

与此同时,土家族吊脚楼文化中的部件或物件本身并非由物件的功能性而定。比如制作梁木时需要开梁口,凿下的木屑要主人反身用衣服接住,上梁时由掌墨师再将木屑放至中柱顶端的榫口内;包梁时需要在梁木正中间用红布将老黄历、墨块、毛笔、五谷杂粮等物品贴梁包住,然后用铜钱固定红布的角边;祭鲁班时,必须用到五尺、红布、雄鸡、白酒、香蜡纸烛;上梁时用到的金带、法槌、斧子、箭杆、柱头、挑枋等工具和材料要用鸡血画字讳,贴鸡毛。吊脚楼所有用材必须遵从用料顺头的原则,即东头为大,树兜向下、向中堂、向东头的原则;同一节木料分开后用在对应的部位要树心相对。很显然,对于物件、部件的特殊要求,是由约定的习俗和传承观念所规定的,物件成为工匠与民众内心情感的象征物,衍化为精神符码植根于家庭、族群的记忆里。哥德坚持认为“具有象征性的物体并不是被观察者赋予了意义,而是自身来说就具有意义。”[2]230

(二)文本与符号

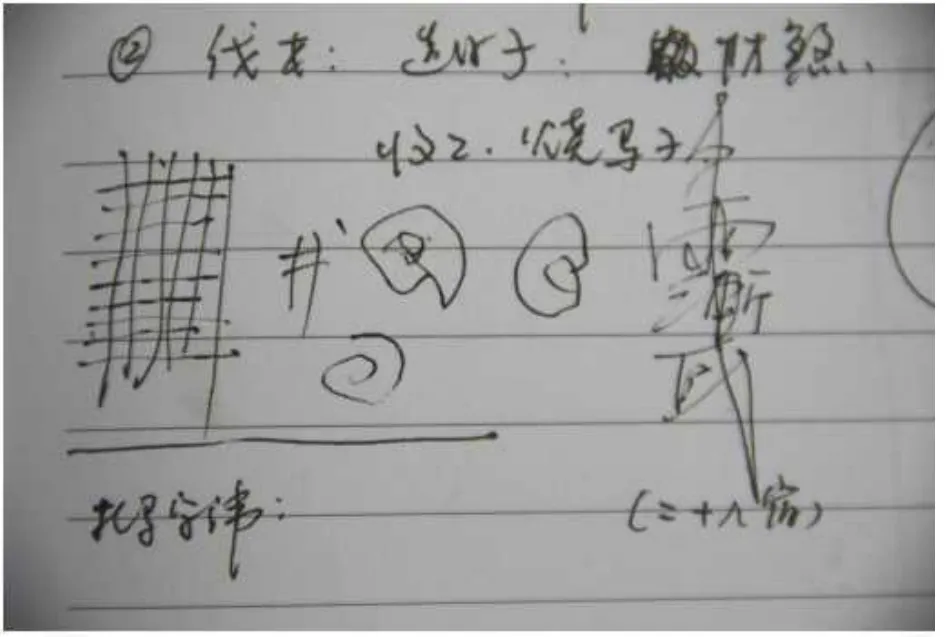

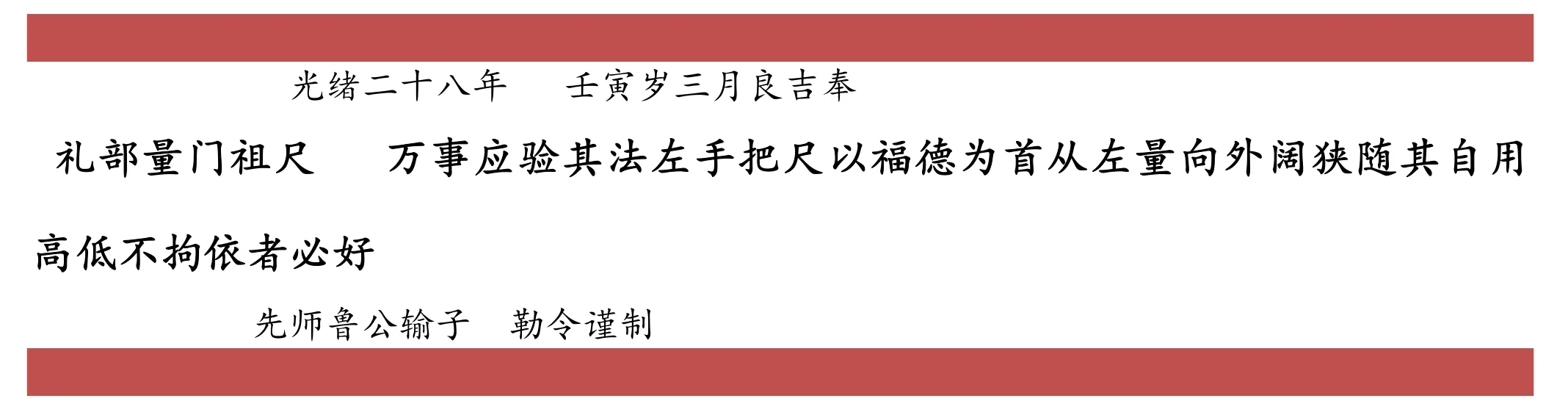

雅各布·布克哈特把“文本”理解为编码的信息[2]234。土家族没有自己的文字。行业内的特殊符号系统和口传心授成为无文字社会传承技艺、文化、习俗的主要方式,特别是在技艺行业里,这种方式更有利于技术的保密。在土家族吊脚楼营造技艺中,掌墨师在标示建筑部件所使用的鲁班符就是一种特殊的文本,即在柱头、枋片上明确标示出该部件在房屋的具体位置,比如东头中前大骑,西头中前金柱等,实际上是用墨签将以上文字描述的位置转化成为符号画在该部件的显眼位置,以便组装时识别(见图 1)。鲁班尺(五尺)上也有用文字贯穿起来的像符号一样的文本——雨漸耳勒令,上面加三横一竖的标识;再如写一“#”连画三个圆圈再加三撇(见图 2)。这是一种法令符,凡在祭祀、安煞时均用到此类画符(见图3)。

图1 鲁班符

图2 鲁班尺

图3 祭祀符号

在吊脚楼营造技艺中,掌墨师所用的五尺、门规尺、高杆均是吊脚楼文化中极为重要的文本,五尺上既有画符和“鲁班到此,诸神回避”字样,还有作为丈量用的刻度尺;门规尺更是基于做门时的吉凶描述与尺寸关系的文本(见表1、图4)。

表1 门规尺正面文本

图4 门规尺反面文本

图5 高杆实物图

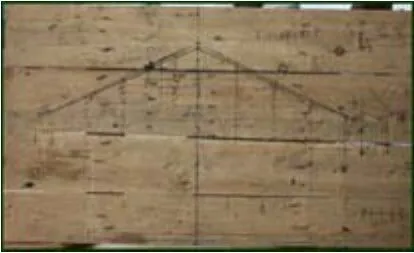

高杆(见图 5、图 6),是土家族吊脚楼营造技艺中的设计图纸,从根本上讲也是文本形式之一。它是融合了主家、掌墨师的主观意识及其吊脚楼基本结构、空间形态和建筑功能为一体的图纸文本,既是某一栋吊脚楼的具体建筑形态体现,也是该建筑可供复制的文本记忆,还是这一建筑形式的多种可能性的文本呈现。因此,它所承载的信息是客观的、可提取的、可复制的。

在土家族吊脚楼营造技艺中,作为技术存在的文本具有建筑实体的文本价值;然而,这只是土家族吊脚楼文化的一部分。掌墨师在建造过程中的许多说辞、咒语等成为土家族吊脚楼文化的核心内容之一。这既是掌墨师学艺、从艺的基本核心技能,也是民众修造房屋时希望看到听到的文本内容。这些口述文本会贯穿到建造过程的每一个环节,比如梁木从砍梁树、制作梁木、开梁口、包梁木、系金带、上梁、安梁、抛梁粑、踩梁、下梁等一系列建造环节都需要掌墨师围绕梁木用语言来演说。掌墨师做梁木时要将梁树的根生来源说个清楚:“时吉日良,天地开场,主家请我来祭梁,栋梁栋梁你生在何处?你长在何方?你生在西弥山上,长在洞庭湖旁,日月二光赐你生,露水茫茫赐你长,张郎打马云中过,瞧见此木似沉香,我鲁班弟子胆子大,砍回家中做栋梁,……!”开梁口时掌墨师说:“手拿金凿忙忙走,主家请我开梁口。开金口,开银口,开个金银满百斗。”二墨师接:“师傅开东我开西,开个文武都到齐;开个富贵永吉利,开个桃园三结义。”上梯子掌墨师说福事:“上一步天长地久,上二步地久天长,……,上十步十全十美,十一二步上山川,儿子儿孙做高官!”这些过程里的说辞既表述了工期进展的情况,在每一个环节需要掌墨师对主家寄予的祝福予以表达。同时,口述文本还贯彻在建造过程的所有祭祀环节,祭鲁班时掌墨师手拿雄鸡,说:“此鸡不是非凡鸡,那是王母娘娘赐我的,生得头高尾又低,身穿五色花花衣,别人拿来无用处,弟子拿来做掩煞鸡,天煞、地煞、年煞、月煞、日煞、时煞,红衣道士,还是白衣老师,一切场内五方凶煞,弟子用雄鸡祭煞!”看地择期也有传承的文本和口诀,如选择地基时有十三怕:“对山见景、孤峰独岭、直水相射、左右窝穴、两煞相碰、鸡鸭鹅颈、白虎抬头,……”等。与此同时,在单纯的技术及其传承层面,有许多技术要求的口述文本,如“三山六水一分田”“檐口要跑马、屋脊要梭瓦”“天一丈,地八尺”等技术编码的口述文本。阿莱达·阿斯曼认为,文本包含着一个选择和决定的象征性行为和无论如何要保持下去的道德约束,还包含着“文本的规定性力量,这种力量是超乎美学的质量之外的,这种规定性与身份认同的联系使得文本成为自我阐释和生活指南的一个持续的源泉”[2]135-136

图6 高杆示意图

(三)仪式与庆典

“在无文字社会文化中,文化记忆并不是单一地附着在文本上,而且还可以附着在舞蹈、竞赛、仪式、面具、图像、韵律、乐曲、饮食、空间和地点、服饰、纹身、武器等之上,这些形式以更密集的方式出现在了群体对自我认知进行现实化和确认时所举行的仪式庆典中。”[1]54在土家族吊脚楼营造技艺文化中,除了物质和文本的存在,还包含着许多的仪式习俗文化内容。主要分为技艺传承、建造过程和祭祀活动等三大类仪式。

技艺传承仪式,特别是技艺学成后的出师仪式很庄重严肃,需要选定特殊的日期、场地,一般在徒弟建造自己的房屋上梁时或者在别家建造房屋上梁时进行过职仪式:过职需要做许多的事前准备,师傅需要给徒弟制作一把五尺、一套木匠工具、一碗米饭,徒弟则要给师傅准备一套新衣服、鞋帽和祭祀用品。正式过职时需要在家神前点燃香蜡和摆放祭祀品祭拜鲁班祖师,之后徒弟给师傅行跪拜之礼,徒弟跪着奉送给师傅定做的衣服鞋帽等物品,师傅将五尺和工具传给徒弟,并说封赠话:“你做起哪里好起哪里”“百事顺利”等。同时,在一碗米饭上烧点香纸后,师傅先吃一点,然后交给徒弟吃,徒弟务必将剩下的饭吃完。这是第一阶段。堂屋内行完礼后,师傅要带徒弟到室外有树的茅山上,在树下徒弟跪在师傅面前进行“茅山传法”,将看家法术授予徒弟,并封赠吉言,过职仪式方告结束。过职仪式的结束,预示徒弟正式出师,可以独立建造和管理吊脚楼,也可以正式收徒授艺当师傅了。在土家族地区,也只有正式出师的木匠才被民众所拥戴,具备掌墨师的资格和权力,也预示着这样的工匠算是“科班”出身,拿到五尺表示具备合格的吊脚楼建造师或者木工资格。因此,出师仪式标示着徒弟已获得掌墨师资格。这个仪式对于木匠而言极为重要。

建造过程中的仪式,包括选择屋场、动土挖地基、伐青山、上梁、装神壁、做大门、踩财门等贯穿在建造过程中众多仪式。选择屋场是主家拿礼物邀请阴阳先生或者懂阴阳的掌墨师看地形,主要看地形的山势走向、地基朝向、周围山水树木等环境是否适合修造房屋,看地还要测算主人的生辰八字和阴阳五行是否相合。比如,大路不宜从房屋的后面经过、水不能对着大门流来、笔直的山峰亦不宜大门对着、山头或者山脊地形等都不宜修造房屋。一般要求后面有山且较为稳固敦实、连绵不断,前面较为开阔,左右有竹木树林,水流最好分布在左右两侧,过于贫瘠的土地、潮湿和阴凉之地也不宜修房造屋。在土家族地区,这一习俗至今仍然被沿袭采用。挖地基、伐青山、砍梁树前要举行仪式,主要是祭祀山神、土地神,感谢大自然的馈赠,对山田树木的毁损表示歉意等意义蕴含其中。装神壁、做大门、踩财门等仪式,主要是祭祀列祖列宗,启示教育后人;需要掌墨师、二墨师、主人以及主人邀请的“能人”一起参与该项活动,当中除了祭祀内容外,需要掌墨师、二墨师和“能人”一起现场对着说祝福词,主要涉及事项的缘由、干什么事情、对主家的奉赠等说辞的表述。上梁是吊脚楼营造中最为隆重的仪式,主人要杀猪宰羊置办丰盛的酒席招待掌墨师及其所有匠人,还要邀请族室宗亲、后戚人家、三朋四友、左邻右舍。在此场景下掌墨师需要完成一系列的仪式活动和说辞表达,并指挥施工,维护施工现场安全。这一系列活动主要包括祭鲁班、坐鲁班席、砍梁树、做梁、赞梁、开梁口、包梁、系金带、上云梯、上梁、踩梁、赞梁粑、抛梁粑、下梁等;有的还将搬家植入其中,有“搬家先搬火”的习俗,即先将火种、三角、锅碗瓢盆等搬入新家;在过去,搬家要在天没亮之前搬。这一系列的仪式举办,旨在让主家、匠人以及宗室族亲、左邻右舍见证这一事项,并通过这一活动与他人再次建立人情关系,重现仪式中的许多内容和意义。这种仪式活动成为亲人、朋友交流的最佳时机,增进了族群内部人员的情感交流与沟通。而且这种仪式性活动总是在不断地传承和重演,不断唤起民众的记忆。“仪式的本质就在于,它能够原原本本地把曾经有过的秩序加以重现。”“仪式让参与者回忆起相关的意义。”“借助仪式加以重复,其根本的目的在于意义,因为意义保存在仪式中并借此得到再现。仪式的作用就是促使人们想起相关的意义。”“仪式只有通过传承才能保持其鲜活性。”“仪式的作用是要使集体的认同体系保持活跃而不至于陷入停滞的状态。”[1]88-89

祭祀性仪式贯穿于授艺和建造过程中,主要有祭祀土地神、山神、祖先、鲁班以及诸神鬼怪等。祭祀性仪式的主要形式内容包含三个层面:一是祭祀木匠祖师鲁班及其母亲韩婆婆,木匠只要开工就会有相关的祭祀祖师鲁班的活动,特别是进屋开工和上梁;二是祭祀山神、土地,这类仪式主要在开地基、伐青山的程序中完成;三是祭祀祖先及鬼怪,俗称“安煞”,这类仪式主要在木匠进屋开工、装神壁、踩财门等程序中进行,木匠开工进屋主要是对祖先鬼怪的安抚,保障在施工期间不得出现人畜安全事故,特别是家有人畜怀胎现象的,木匠要特别注意,既要防止鬼怪作祟,又要防止外人使诈,出现早产或者堕胎现象。这类无法用科学完全解释的原始民间信仰,在民众中仍然有着很强烈的认同感。

上梁祭祀鲁班的仪式十分的隆重,一般在上梁吉日的头天就开始准备,主家需要杀猪宰羊,猪头、羊头要作为祭品,还要准备一只开叫的公鸡、一段红布以及白酒、米饭、香蜡纸烛等。正式的仪式是在上梁当日的天亮之前(有的在上梁吉日的头天半夜之时,即半夜子时过后)开始吃鲁班席。吃鲁班席需要掌墨师及其全部工匠、主人家、主人家的姑爷姐丈等直系亲戚参加。祭祀鲁班仪式时,需要将红布系在五尺上并矗立在香案后边,香案上摆放猪头羊头、白酒五杯等祭祀用品,还需要将木匠的斧子、墨斗、上梁用的法槌、金带放至案前,掌墨师焚香跪拜,普请祖师、列祖列宗、神仙鬼怪到位,之后分别将一柱香插在案上,其余四柱分别插在香案的东南西北方向,即按照五方五位进行祭祀。接着,掌墨师手拿公鸡,口念咒语,面对神案凭空画字讳,再掐破挤出鸡血,将鸡血滴入杯中白酒里,在香纸上画字讳,依次将鸡血在五尺、墨斗、斧子、金带、法槌、扇架等上面画字讳,并扯鸡毛分别贴在这些工具和材料上面。最后,将沾了鸡血的香纸烧于案前和四方,并将杯中白酒依次倒于五方五位的地上。掌墨师还要手拿斧子,口念咒语在地上、扇架等位置画字讳,每画完一个会用力敲击三下。

三、土家族吊脚楼文化的精神符码解析

土家族吊脚楼文化中的建筑实体、文本说辞、符号图式、仪式习俗是世代土家人智慧的凝结,也是祖祖辈辈心授口传的记忆载体,是土家族民众人生价值、心理诉求与审美取向的精神编码。

(一)聚族散居的自然村寨

土家族吊脚楼的分布总体上呈现为散落状态。“土家族的聚落属散居状态,一般房屋坐落在周围有可以耕作的土地之中。”“土家也称他们居住的地方为‘屋场’,这是相对松散的土家聚落中,各家自领一方场所的体现。”[3]《永顺县志·风俗》载:“散落溪谷,所居必择高峻,履险陡岭,捷足如飞。”建筑形式延续旧俗,土家先民巴人依山而居,建造干栏。《太平寰宇记·昌州》记创南道昌州(今属重庆)风俗云:“其民无夏风,有夷风,悉住丛箐,悬崖构屋,号阁阑”。从寨子命名也可以看出,土家族人聚族而居的典型性。以吊脚楼建筑最为有名的宣恩县彭家寨就是彭姓在此而建的自然村寨。围绕彭家寨,周边还有曾家寨、罗家寨、张家寨、田家院子、向家院子等以姓氏为寨子的名称。在武陵山区这样以姓氏为屋场或村寨命名的数不胜数,诸如蒋家屋场、刘家院子、严家祠堂、张氏民居等,星罗棋布地分布在崇山峻岭的自然环境中,形成以吊脚楼建筑为特色的土家族自然村寨。因为吊脚楼及其民居建造更多地依赖于高低错落山地地形的关系,很难使吊脚楼形成连体状态。因此,土家族的散居状态也是自然环境选择的结果。

同时,土家族的聚族而居与苗族等民族有着很大的不同。土家族虽以姓氏族群集中居住在某一个自然区域,但建筑分布状态上呈现出独栋分散的状态,不像汉族、苗族地区呈现房屋连栋修造、整体成片的格局。这应该与土家族的图腾崇拜、祖先崇拜和自然崇拜等原始信仰有关。

在祖先崇拜上,改土归流前主要表现为对始祖、远祖的崇拜。“土家族的家祖神崇拜始于改土归流之后。在改土归流之前,‘蛮人畏疫,故自归而上,达于施州,多有不祀其先,而祀所谓向王者。’”[4]改土归流以后,土家族受汉族儒家文化的影响,家祖崇拜开始盛行,并成为主流。“凡宗族皆建造祖庙宗祠,供列祖列宗偶像,定期献奉祭祀;凡家庭均安设神龛家先,供近祖近宗牌位,朝朝暮暮定时焚香烧纸。”[5]“长期以来,它(祖先崇拜)一直在土家人的宗教信仰体系中占据主要与核心位置,一遇灾难即求助于祖先神灵的保佑成了土家人的普遍心态,欣逢吉利便向祖先神灵表示感谢和酬赏成了土家人的习惯行为方式,缅怀祖先功德、延绵祖宗血食成了土家人的道德规范和行为准则。”“自改土归流以后,在汉族儒教文化的冲击与封建政府的明令推行后才逐渐开始祭祀家祖,到清中叶已蔚然成风;但这种崇拜从形式到内容,均具有浓厚的民族特色,与汉族地区有较大区别。”[6]“土家人祭祀祖先,就是要表达对祖先赋予自己生命的崇敬、感激和追思之情,它是土家族孝敬思想的一种追本溯源的情绪,核心是对生命来源的追思和对生命雄强的崇敬,是对于历史上开拓疆土的‘有功于民’的先祖和民族英雄的崇拜。”[7]“一个人若是虔诚地对待自己的先人,便可以期待其后人也如此对待他,在这里,社会互动的网络在时间层面上被永恒化。”

堂屋在土家族民居建筑和习俗中具有重要的地位,既是土家族祖先的神位所在地,又是土家族人生活仪式的举行场所和精神集聚地。在建造过程中,几乎所有的仪式都在堂屋内、堂屋前或者堂屋顶举行,如祭鲁班、坐鲁班席、开梁口、踩梁、抛梁粑等。堂屋的中柱梁木、神壁、大门、门坎更是神圣不可侵犯,它们不仅做法讲究,而且不可随意用脚踏,用屁股坐。在日常里,土家人在堂屋的行为也是有规定的。“由于堂屋香龛供有祖先神位,土家族便立了如下禁忌:(1)禁在堂屋吹口哨,以免惊动祖先神灵;(2)禁在堂屋动土,以免损伤祖先灵气;(3)禁对着神龛直睡,此乃对祖先不尊;(4)禁挑粪桶进堂屋,以免玷污祖先神灵;(5)禁将野外死亡的尸体抬进堂屋,以免野鬼混家神。”[8]

同时,吊脚楼营造技艺与传承中的“坐鲁班席”“祭鲁班”“茅山传法”是土家工匠及其民众对行业先祖的崇拜与祭祀的体现,也是汉文化在土家族文化中流传至今的遗存。“个人的记忆向家庭记忆的方向突破出来;在这里,个人的生活空间与属于这个空间,但已经不在场的那些人交织在一起。”[2]230

自然崇拜的风俗在吊脚楼营造过程的仪式里清晰可见。修房造屋首先看地基,强调房屋建造选址与自然的高度和谐,如前文说到选地有“十三怕”等。选址在风水上讲求“前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎”。挖地基、伐青山时要祭祀土地神、山神、树神。传艺出师要在树下举行“茅山传法”等一系列的仪式活动,显示当今土家族人对自然仍然表现出强烈的崇拜和敬畏心理。威廉·华兹华斯如此描述人与自然的关系:“人类神性的灵魂和不死的精神都在没有时间的大自然中找到了它们的对应物,而不是包含时间和依赖时间的文化之中。”[2]230这些仪式和行为在本质意义上,建构起了土家族民众或族群的深刻记忆,通过仪式与行为被重新唤醒,并使其具有群体凝聚力,“仪式性的重复在空间和时间上保证了群体的聚合性。”[1]52因此,对自然的崇拜表现为群体的内聚力和敬畏心。正是这样杂糅的原始信仰关系,建构出土家人尊重居住自然环境、聚族散居、房屋不连片成群村寨建设特色的民族心理和审美取向。“千百年来,崇拜祖先,一直是土家人最古老、最固定的信仰,祭祀祖先、告慰亡灵,已经成为土家人日常生活中最普遍的宗教义务;尽管在今天看来它是那样幼稚可笑,荒诞不经,但是如果我们剥去笼罩在土家人祭祀祖先活动中的种种神秘色彩的表现形式,那么留下来的可以说是对于人生本源的一种解释,是对于人的生存境界的一种沉思,是一种心灵的语言,是一种希望的言说。”[6]

对自然的崇拜还体现在土家族民居文化中现存的土地庙。在土家族地区,很多民居屋旁用石头、木头简易搭建的土地庙,在过年过节时会焚香祭祀,祈求土地神保佑风调雨顺、丰收满满。“土家族原始宗教信仰的猎神、五谷神、四官神、土地神和阿密妈妈受到广泛崇敬,它们虽来自然崇拜和祖先崇拜……”[9]

(二)生息繁衍的愿景表达

人类是在对未来的期盼中不断前行的,并以群居的形式建构社会关系,形成具有相对稳定的场域结构和惯习语境,反过来对个体产生影响。土家族人长期生活在武陵山区,相对恶劣的生活环境和薄弱的社会关系使土家族人具有与天奋斗、与命抗争的生命意识。因此,生命的延续和子嗣的繁衍成为土家族人对未来生活期盼的直接体现。一方面出于家庭即社会组织需要劳动力,解决基本的生产生活需要,也是基本的生存需要。“土家族人不畏生活的艰辛,力求在为生存而斗争中张扬那份强烈的生命意识,这种生命意识,也是一种生存意识。”[7]另一方面,子嗣兴旺和家族血脉繁衍成为人们对生命意识的客观表达,也是生存价值的体现。“个人是转瞬即逝的,而家族流传的血脉和姓氏却是永生不死的。”[2]79正是这样的生存状态和价值取向,土家族人民在其漫长的发展历程里,将这些意识和观念彻底的融入到了社会生活和文化艺术之中,从而形成相对独立的文化系统。

吊脚楼是土家族最主要的建筑形式。作为吊脚楼文化中所呈现的技艺、仪式、说辞、符号以及吊脚楼的空间形态与功能,都彰显出生生不息的生命价值和生存意识。土家族建构属于本民族文化属性和价值的精神符码,以此代代相传。

土家族吊脚楼的空间划分所呈现的神性是作为精神符码的基本物质载体。堂屋、火塘、灶房、相对的耳门、神壁枋与大门枋的安放等立体空间,以及神壁、房门、大门、房梁、看梁等建筑部件,均是作为神性表达的基本场所和物质载体,都具有神圣不可侵犯的特性。这些也成为土家族人作为记忆且津津乐道与常常谈起的话题。当他们远离故土时,这些往往成为他们的回忆。“房屋之于家庭就像村落山谷之于那里的农民、城市之于它的市民、某个地区之于该地区的居民一样;他们是回忆的空间框架,即使当它们或者说尤其当它们不在场时,便会被当作‘故乡’在回忆里扎根。”[1]31上梁过程里包进梁木的五谷杂粮、铜钱、老黄历、毛笔、红布是借助物质性材料暗喻财富、文化和家族历史、兴旺愿景的表征。土家族民居的建筑装饰部件借助动植物以及人物形象直接或者间接表述愿景,将蝙蝠、鹿、寿星等做成装饰雕刻小品暗喻福禄寿,将柱头、骑筒的末端雕刻成各类瓜的形状,俗称为“金瓜”,将木格子搭接构成荷花、南瓜、西瓜等植物形状用来装饰窗子,以此来表达生活美满、物质丰富、风调雨顺、生子发芽等个人或家族愿景。

在土家族吊脚楼营造文化中所呈现出来的仪式、说辞更是生命意识和家族繁衍兴旺的最直接表述。如在做梁木开梁口时,掌墨师说:“手拿金凿忙忙走,主家请我开梁口。开金口,开银口,开个金银满百斗。”二墨师接着说:“师傅开东我开西,开个文武都到齐;开个富贵永吉利,开个桃园三结义。”上梁系金带掌墨师说福事:“手拿金带软绵绵,黄龙背上缠三缠,左缠三转生贵子,右缠三转状元郎。”立屋发扇时掌墨师说:“张三郎,杨七郎,主家今日立华堂;我手拿工具敲一翻,先请主家众祖先,再请师祖是鲁班,请了鲁班请神仙;祝愿主家从此人丁兴旺,祝愿主家从此事业畅;再祝主家一切都安康!有请鲁班仙师立华堂。起啊……起啊……嘿依唑来……嘿依唑来……嘿依唑火……嘿依唑来……”

由此来看,土家族吊脚楼不论是作为物质存在的居住空间、还是作为技艺承载的建筑实体,亦或是作为文化艺术表达的物质化呈现,均体现出土家族人对其所寄予的美好愿景,特别是对于家族繁衍和生命本质所寄予的厚望。“民间艺术中表现最多也最吸引人的是关于生殖和繁衍后代的内容。”[10]

(三)群体记忆的文化认同

在土家族地区,吊脚楼作为基本的建筑样式分布在土家族地区的各个山寨和村落里。即便不是吊脚楼的普通民居,在建造过程中的技术和仪式、符号文化系统是一样的,建筑空间的划分方式及其功能设定所呈现出来的精神性表述也是一致的。因此,土家族民居文化里所体现出来的文化事项是群体性的记忆呈现,而不仅仅是个体的愿景表达和记忆。

对建造工匠及其技艺的认同具有群体性,即认同经过师徒或者家族传承的掌墨师是建房造屋时工匠的最佳选择,其标志是拥有五尺及其整个建造过程中的仪式主持、说辞、祭祀及其符号的掌握,在木匠行业内和普通的民众中,“对鲁班先师的顶敬、对木工工具的神圣化阐释、对巫术与禁忌的重视以及能够体现木匠能力与权威的各种仪式活动(如开山、上梁等)经常被人们津津乐道。”[11]这不仅仅是基于建造技术的表现,更是作为建筑文化的群体性认同的体现。

在土家族地区,对仪式具有群体性认同特点。修房造屋中对选屋基、开工仪式、安煞避邪、择期上梁、宴请宾客等具有仪式性的活动开展带有普遍性。不管家里是否富裕,也不管房子建成后能否装修完成,也不管建多大的房子,这些程序和仪式都是必备的。甚至是越穷的人家,对房屋的屋场越是看重,往往通过重新选择屋基地址来期待改变贫穷的状态。土家族谚语“人穷赖屋基”应该是对此最好的表述。这既是土家族历史中被建构的文化写照,也是土家族人民精神信仰的体现,从而成为土家族群体的文化认同。“历史的回忆成为集体身份认同的源头。”[2]81“文化认同就是经过反思后形成的对某种文化的分而有之或对这种文化的信仰。”[1]138人们正是通过对仪式的意义和价值体现来实现现实和未来生活的愿景表达,经验应该是民众对历史总结的结果,“只有具有重要意义的过去才会被回忆,而且只有被回忆的过去才具有重要的意义。”[1]73所以,土家族民众对于建筑文化的认同感是群体记忆的现实化表现,也是最为朴素的精神信仰。

在土家族地区,火塘是改土归流前最为神圣的建筑空间。“火塘是土家族建筑的核心,对于土家族人来说,火塘意味着一个家庭的精神,火塘终年不灭则家庭可始终团聚,所以不管是建于哪个时期的房屋,家家户户必须要修建一个或者两个火塘屋,可以说火塘的精神象征意义远大于其实际功能。”[12]改土归流后,受汉文化影响,土家族的神性空间在保留火塘的同时,更多地将神性空间转移到了堂屋,神壁、家神、大门以及堂屋内的耳门、堂屋的梁木、中柱都是具有精神寄予的物质载体。“耳门不宜对开”目的是为了避免家人间出现经常拌嘴的现象。大门坎不得随意踩踏,妇人不能坐在大门坎上、梁木制作时人不得从梁木上面跨过去,表达出土家族族群在精神上的敬畏心理。这些文化现象和认同从根本上体现出土家族群体的集体身份认同。哈布瓦赫认为:“集体记忆保障了一个团体的特点和持续性”。诺拉更是表明:“团体的记忆后面既不是集体灵魂也不是客观精神,而是带有其不同标志和符号的社会;通过共同的符号,个人分享一个共同的记忆和一个共同的身份认同。”

(四)传承教育的自我建构

土家族地区不论是在改土归流前还是改土归流后,其社会的基本形态还是乡民社会,即便是 1949年以后到改革开放以前乡民社会的文化惯性仍然在维系着人们的社会关系。由此可见,乡民社会所形成的文化生态为个体生长和民众集体的自我建构提供了丰厚的土壤,成为中国传统社会对于人的价值所在。反过来而言,作为一个民族的文化是集体的过去的经验积累和个人经验的叠加。“文化是依赖象征体系和个人的记忆而维护着的社会共同经验,这样说来,每个人的‘当前’,不断包括他个人‘过去’的投影,而且还是整个民族的‘过去’的投影。”[13]土家族吊脚楼文化中所呈现出来的习俗、仪式及其象征性,为土家族民众和个体成长与自我建构提供了养料。正是浸润在这样的文化场域中的惯习养成,土家族对自身的文化有足够的认同。这样的文化土壤使文化传承成为一种自然的习性,在潜移默化与无意识中文化被传了下来。同时,又因为土家族与汉族交流频繁,家国一体的认识得到加强。因此,土家族人民不仅认同自己的文化特性,也对汉文化的吸纳与接受。这表明土家族是一个具有家国情怀的民族,也是一个开放的民族。这从土家族地区神壁供奉家神的牌位即可见一斑。过去土家族地区的家神牌位书写的是“天地君亲师位”,而今绝大多数供奉家神的牌位上写“天地国亲师位”。对天地自然的崇拜仍然是土家族最为原始的宗教信仰,对族亲以及师傅(老师)的尊敬体现土家族传统文化里的宗亲意识和尊师重教的观念,从而集体建构起自我教育的文化生态,并不断地延续至今。

随着科学技术的不断进步、我国改革开放政策的不断深入,并且随着近几年高铁、高速路的开通,旅游热的兴起,一方面土家族民众走出大山,看到、学到了新的技术、新的文化和新的观念,对自身文化的改造甚至是扬弃,成为土家族民众和个体生存的文化选择;另一方面,土家族民众面对如此快速变化的文化渗入时,也看到了自身文化的特性并渐渐的明晰起来,挖掘、整理和传承土家族文化,并建构文化认同的生态环境,也成为土家族民众和个体建构自我的新可能。近几年,不论是商业用房还是民众自建房屋,对土家族吊脚楼文化的回归是最好的体现。特别是随着新农村建设、乡村振兴计划的实施,这一显现出来的文化回归现象,逐渐成为新一轮土家族文化复兴的契机。这就需要对土家族文化中的精神符码进一步深入解读,并释放出来,以此建构新时代土家族文化的精神内核,重组当下的土家族文化,以形成新的文化生态,更好地传承土家族文化,重塑土家族民众和个体的记忆。“记忆不断经历着重构。”“记忆不仅重构着过去,而且组织着当下和未来的经验。”[1]135土家族民众对生命的热爱和对美好生活的向往,使他们在当下的生活里仍然保留诸多的原始宗教信仰,其基本的诉求是对人自身生命情结的终极关怀。“土家族在现实生活中,之所以还保留着远古的原始宗教的多神崇拜,实际上是现实生活中祈福禳灾的一种精神需求,只要人们不放弃对美好生活的追求和对天灾人祸的畏惧,人们就难以放弃宗教这种对人类终极关怀的精神诉求。”[7]“在土家族原始宗教文化中,从生殖、生存、生死意义上都表现出了强烈的生命意识。”[14]这也成为土家族文化具有神秘性的体现,也是土家族民众内在精神的映射。

四、结语

吊脚楼作为土家族民居的主要形式,不仅仅是物质的存在,更为重要的是,它是作为技术、仪式、符号、说辞等一系列的编码系统的非物质存在,世代流传至今,由此构建的文化场域和惯习成为土家族民众和个体建构自我的文化养料,成为土家族民众的深层记忆。“编码越是非物质化,永生的可能性显而易见就会变得越大。”[2]214这些编码也成为土家族民众的精神诉求和情感映射。今天高度发达的科学技术使人类发展中的一些难题得以解释和化解,消解了人内心和精神中的神秘感和恐惧感,使人们的现实生活充满着享乐和愉快。然而,科学技术带来的负面影响,为人类的生存境遇带来了忧思和恐惧,比如基因技术、生物合成技术、人工智能等,并由此而引发的环境恶化、食物安全、思维模式、人性伦理、价值取向等深层问题,致使人类的未来命运的不可知成为新人类的精神迷失于内心恐惧的表征。因此,从主流意识形态到民间民众的精神追求,从人类发展共同命运到个体生存的现世情怀,都需要我们有一个清醒的态度和认识,以此建构社会发展与个体精神的和谐关系。因此,像土家族吊脚楼文化记忆中所呈现的民间智慧,成为我们重新评估国家政策和意识导向的重要参照,也成为人类生存可持续发展的一剂良药,是人类探寻未来可能发展的清醒剂。“原始宗教正是在需要、劳动、社会性、自由自觉这四个方面契合了人类的价值渴求,因而当仁不让地成为人类价值认同系统的源头。”[15]我国作为一个多民族国家,需要尊重各个民族的文化,主流的文化会为各个少数民族文化发展提供导向,从而达到和谐共处的“天下大同”景象。“民族国家的稳定为各不相同的文化身份认同提供了框架。”[2]95