国际航空代码共享运输的承运人责任

——以1999年《蒙特利尔公约》为中心

2016-09-01郝秀辉

郝秀辉

国际航空代码共享运输的承运人责任

——以1999年《蒙特利尔公约》为中心

郝秀辉*

目次

一、国际航空代码共享运输责任制度的历史演变

二、国际航空代码共享运输承运人责任性质辨析

三、航空代码共享承运人连带责任的理论基础与司法认定

四、国际航空代码共享承运人连带责任适用的疑难问题

国际航空公约虽无“代码共享”的明示,但实质上确立了该种运输的赔偿责任机制。代码共享航空运输的赔偿责任是一种特殊的部分单向性连带责任,该种责任以代码共享法律关系为基础,并可通过合同拘束力扩张理论、侵权连带责任理论、并存债务承担理论和合同体系扩张理论给予正当性的解释。在司法实践中,对缔约承运人和实际承运人责任承担的判定,常基于立法目的、实际需要、诉讼成本、旅客维权便捷性等因素综合考量。代码共享连带责任的适用会因不同责任限额产生相应的责任风险,需要代码共享协议有效防范。代码共享运输与连续运输是两种不同性质的运输,实践中常有二者交织情形的出现,此时应以连带责任规则的适用优先。

国际航空运输代码共享损害赔偿连带责任《蒙特利尔公约》

代码共享为全球航空运输业内最重要的合作方式,早在十年前,世界范围内在实行的各类代码共享协议已达500个,涉及多个国家的100多家航空公司。〔1〕王新安、杨秀云:《航空公司之间的代码共享及其对民航业的影响》,载《兰州大学学报(社会科学版)》2005年第1期。马航MH370失联引发国人对代码共享航空运输责任问题的关注,因南航是马航的代码共享方,马航执飞航班上有7名南航的缔约旅客。

所谓“代码共享”(Code-Sharing),是指一家承运人通过协议在航班上使用其他航空公司代码(两字代码),或两家承运人协议在一航班上共享同一航空公司代码。〔2〕参见国际民航组织发布的26P-AT/l10通告和出版的《国际航空运输管理手册》和我国《国内航线航班代码共享管理办法》第3条。代码共享可让航空承运人在不投入成本的情况下完善航线网络、扩大市场份额、越过市场壁垒延伸自己航线,可使航空旅客在订票、出票、办票、行李转运、中转站服务等方面得到“无缝隙服务”的好处,但也给旅客带来了一系列的问题,例如:在同一航班有两个航班号码和代码的情况下,如果旅客遭受伤害、托运行李毁损或丢失、旅客被拒载、航班延误或取消的,哪个承运人将对此承担责任?受害旅客将基于何种诉因选择和确定责任承担主体?代码共享的两个承运人实行不同责任限额,或其中之一实行无限额责任,对旅客的赔偿责任应如何确定?代码共享运输交融连续运输时将使赔偿责任更加复杂化,又应如何选择责任规则?这些问题不仅困惑受害旅客,也困扰着司法实践中的裁判者,因为代码共享运输的责任机制在国际航空立法上并不清晰和明确,亟需深入的研究。

目前有关代码共享法律问题的研究不多,有限的研究成果多为管理视角。本文立足于现行国际航空公约的视角,重点解读代码共享运输责任制度的立法内涵,从相关损害赔偿责任理论上剖析和探寻代码共享运输特殊连带责任的正当性,并从国内外司法实践考察缔约承运人和实际承运人的责任承担情形。我国《民用航空法》当下正处于修订阶段,希冀本文的研究对我国航空代码共享责任立法的完善有所裨益。

一、国际航空代码共享运输责任制度的历史演变

代码共享运输责任制度并非从国际航空运输统一责任公约诞生之初就有,“代码共享”术语迄今也未现于公约术语中,所能寻觅到的是有关“非缔约承运人履行的航空运输规则”。

1929年《华沙公约》起草时,特别规定了连续运输和联合运输规则,也定义“承运人”的术语。二战结束后,航空器的湿租、包租经营和航空设备互换经营迅速增长,出现了以自己名义实际运营国际航空运输却与旅客没有合同关系的承运人,但其并非缔约承运人的受雇人或代理人,也非连续承运人。由此引发了新的法律问题,即实际承运人在运输期间发生了旅客伤害,旅客可否起诉缔约承运人?

考察当时的司法实践,许多法院根据《华沙公约》都给予否定。〔3〕Paul Stephen Dempsy and Michael Milde, International Air Carrier Liability: The Montreal Convention of 1999, published by the McGill University Centre for Research in Air﹠Space Law, 2005, pp.231-233.例如,在Orovas v. Northwest Airlines案〔4〕2005 U. S. Dist. Lexis 1822 (E. D. Pa. 2005).中,(美国)州地方法院法官认为原告无权对售票的被告西北航空公司提起诉讼,因为其所受损害并非发生在被告实际运营的航班上,承担责任的“承运人”应是实际运载的航空公司。但是,实际承运人与旅客并无合同关系,根据合同相对性原则,旅客无法对实际承运人提起诉讼。这种新出现的法律问题开始多由实施代码共享计划的航空公司自行解决,他们在有关商业合作协议中约定代码共享承运人与乘客之间责任的承担。〔5〕许多代码共享协议都有这样的约款:经营运输的承运人负担乘客因在经营承运人的航班上遭受伤害或死亡而对缔约承运人提出赔偿请求所发生的费用,除非该损失是因缔约承运人的过失引起的,反之也适用于乘客对经营承运人提出的诉讼。华沙公约责任体制如何修补新问题的立法“漏洞”,日渐迫切。

国际民航组织法律委员会的小组委员会就此曾提出讨论,但在1955年通过海牙议定书的外交大会上未能对该问题采取措施,直到1961年瓜达拉哈拉外交会议,法律委员会准备的草案才被通过。〔6〕Paul Stephen Dempsy and Michael Milde, International Air Carrier Liability: The Montreal Convention of 1999, published by the McGill University Centre for Research in Air﹠Space Law, 2005, p. 232.《瓜达拉哈拉公约》首次对缔约承运人和实际承运人作正式的区分,并对承运人之间责任归属以及不同承运人与乘客间的权利和义务进行明确和规范。〔7〕《瓜达拉哈拉公约》确定的责任制度后来被《汉堡规则》采纳,引入海上货物运输领域。

1999年,蒙特利尔公约统一了华沙责任体制〔8〕国际航空私法领域中属于华沙责任体制的法律文件包括:1929年华沙公约(《统一国际航空运输某些规则的公约》);1955年海牙议定书(《修订统一国际航空运输某些规则的议定书》);1961年瓜达拉哈拉公约(《统一非缔约承运人承担国际航空运输的某些规则以补充华沙公约的公约》);1971年危地马拉议定书(《修改经1955年海牙议定书修正的1929年统一国际航空运输某些规则的公约》);1975年四个蒙特利尔议定书(第1号议定书、第2号议定书、第3号议定书、第4号议定书)。中各个分散组成部分,其中包括吸收和继承了《瓜达拉哈拉公约》的成果,在第五章共计10个条款(第39条至第48条)特别规定了“非缔约承运人履行的航空运输责任”。第五章本质上就是解决代码共享所涉“替代运输”〔9〕See T. J. Whalen, “The New Warsaw Convention: The Montreal Convention”, XXV(1) Air& Space Law 23 (February 2000).问题,因此,凡批准1999年蒙特利尔公约的国家,不必再另行批准1961年《瓜达拉哈拉公约》。〔10〕迄今为止,有107个国家和地区加入1999年《蒙特利尔公约》,有86个国家和地区加入1961年《瓜达拉哈拉公约》,其中只有65个国家和地区都加入了两个公约,有56个国家和地区仅加入了《蒙特利尔公约》,有24个国家和地区仅加入《瓜达拉哈拉公约》,来源:http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf,2014年5月16日访问。

《蒙特利尔公约》于2005年7月31日起对我国正式生效,复审后修改的责任限额也已自2009年12月30日起对我国生效。我国未加入1964年5月1日生效的《瓜达拉哈拉公约》,但由于我国是华沙公约和海牙议定书的缔约国,现行《民用航空法》也借鉴了上述公约和议定书的内容,〔11〕孟庆芬:《〈统一国际航空运输某些规则的公约〉及其对中国民航业的影响》,载《中国民用航空》2005年第3期。在第八章第四节(第137条至第144条)共计8个条文特别规定了实际承运人履行航空运输的责任问题。目前,1999年《蒙特利尔公约》是确定国际航空代码共享运输责任的主要依据。

根据《蒙特利尔公约》第55条的规定,该公约与其他华沙公约的关系为:该项国际航空运输在本公约缔约国之间履行,而这些当事国同为其他华沙公约的缔约国,本公约应当优先于国际航空运输所适用的任何规则。因此,当一个国际运输不在两个《蒙特利尔公约》缔约国之间履行时,可能适用华沙公约,但国际运输是在两个《蒙特利尔公约》缔约国之间履行的,则应该优先适用《蒙特利尔公约》。例如,在2005年智傲物流有限公司诉法国航空公司等航空货物运输合同违约赔偿纠纷案中,〔12〕参见上海市浦东新区人民法院(2006)浦民二(商)初字第4384号民事判决书;上海市第一中级人民法院(2007)沪一中民五(商)终字第27号民事判决书。涉案法航的空运单背面条款虽然列明“如果运输涉及目的地或经停地与出发地不同,华沙公约将被适用”,但审理法院认为,英国、中国均是华沙公约、海牙议定书和《蒙特利尔公约》的缔约国,且三公约均已对两国生效,因此,本案应该优先适用《蒙特利尔公约》。另根据《蒙特利尔公约》第49条“运输合同的任何条款和在损失发生前达成的所有特别协议,其当事人借以违反本公约规则的,无论是选择所适用的法律还是变更有关管辖权的规则,均属无效”的规定,判决法航在其空运单背面印制的适用华沙公约的条款无效。

从我国法院对国际航空运输责任公约适用的情况考察,司法实践中常采直接适用的做法,其法源依据是我国《民法通则》第142条〔13〕《民法通则》第142条规定:“涉外民事关系的法律适用,依照本章的规定确定;中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的,适用国际条约的规定,但中华人民共和国声明保留的条款除外;中华人民共和国法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约没有规定的,可以适用国际惯例。”、《民用航空法》第184条〔14〕《民用航空法》第184条规定:“中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的,适用国际条约的规定;但是,中华人民共和国声明保留的条款除外。中华人民共和国法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约没有规定的,可以适用国际惯例。”和2011年《涉外民事关系法律适用法》第4条〔15〕《涉外民事关系法律适用法》第4条规定:“中华人民共和国法律对涉外民事关系有强制性规定的,直接适用该强制性规定。”的规定。

例如,在2004年阿卜杜勒•瓦希德诉东方航空公司国际航空旅客运输合同纠纷案中,阿卜杜勒购买了一张由国泰航空公司出票的上海起飞至香港再至卡拉奇的机票,其中,上海与香港间的航程由中国东方航空股份有限公司实际承运,香港与卡拉奇间的航程由国泰航空公司实际承运。东航执飞的航班因天气原因发生延误,因而引发国际航空旅客运输合同违约损害赔偿诉讼纠纷。由于机票背面条款注明,该合同应遵守华沙公约所指定的有关责任的规则和限制,因此,审理法院没有适用2005年7月31日起对我国生效的1999年《蒙特利尔公约》,对本案直接适用了对华沙公约修订的相关1955年海牙议定书和1961年《瓜达拉哈拉公约》的规定,判决认定两家航空公司并非连续运输关系,而是构成国泰航空公司为缔约承运人、东方航空公司为上海与香港间航段的实际承运人的关系。〔16〕参见上海市浦东新区人民法院(2005)浦民一(民)初字第12164号民事判决书;上海市第一中级人民法院(2006)沪一中民一(民)终字第609号民事判决书。

二、国际航空代码共享运输承运人责任性质辨析

在航空代码共享运输关系中,承运人〔17〕相关立法并没有对“承运人”进行定义,通常在航空公司的运输总条件中对其含义进行明确,例如,《中国东方航空公司旅客、行李国内运输总条件》第1条规定,所谓 “承运人”,是指填开客票的航空运输企业和承运或者约定承运该客票所列旅客及其行李的所有航空运输企业。一方包括“缔约承运人”和“实际承运人”,所谓“缔约承运人”,又称“销售承运人”,〔18〕“销售承运人”是指其代码被作为运输承运人记录在电子乘机联或有价票联上的航空公司;实际承运人:提供实际航空运输及其附带服务的航空公司,当有双边协议时,例如代码共享协议,实际承运人可能不是销售承运人。参见《中国南方航空股份有限公司旅客、行李国际运输总条件》第1.1.5条。“销售承运人”不一定是 “出票承运人”,后者是指在乘机联或有价票联电子客票交易中显示出票证代号的航空运输企业。出票承运人应为电子客票交易的控制与授权实体。参见《中国东方航空公司旅客、行李国内运输总条件》第1条。是指以本人名义与旅客或者托运人,或者与旅客或者托运人的代理人,订立航空运输合同的航空运输企业。所谓“实际承运人”,是指缔约承运人以外,根据缔约承运人的授权,〔19〕在没有相反证明时,此种授权就被认为是存在的。履行全部或者部分运输的航空运输企业。〔20〕参见1961年《瓜达拉哈拉公约》第1条、1999年《蒙特利尔公约》第39条和《中华人民共和国民用航空法》第137条。

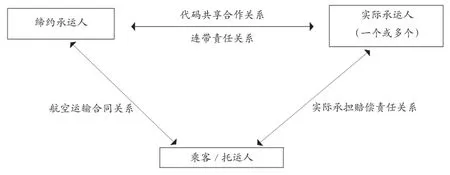

根据1961年《瓜达拉哈拉公约》和1999年《蒙特利尔公约》的制度设计,代码共享运输缔约承运人和实际承运人的行为被视为是一种连带行为或共同行为,因而承担连带责任。其中不仅实际承运人的作为和不作为被视为缔约承运人的作为和不作为,而且实际承运人的受雇人、代理人在受雇、代理范围内的作为和不作为,关系到实际承运人履行的运输的,也应当视为缔约承运人的作为和不作为;反之,缔约承运人的作为和不作为,以及缔约承运人的受雇人、代理人在受雇、代理范围内的作为和不作为,关系到实际承运人履行的运输的,也应当视为实际承运人的作为和不作为。〔21〕参见1999年《蒙特利尔公约》第41条、1961年《瓜达拉哈拉公约》第2条和第3条以及《中华人民共和国民用航空法》第139条第1款和第2款。缔约承运人和实际承运人之间是一种代码共享合作关系,缔约承运人与乘客/托运人是航空运输合同关系,实际承运人和缔约承运人共同对乘客/托运人的损害赔偿负有连带责任关系(如下图所示)。

基于这种连带责任,对实际承运人履行的运输提起的损害赔偿请求,不仅索赔人可选择对实际承运人或缔约承运人分别提起或者同时提起,如果损害赔偿诉讼只对其中一个承运人提起,该承运人也有权要求另一承运人参加诉讼。〔22〕参见1999年《蒙特利尔公约》第45条。

但是,航空代码共享缔约承运人和实际承运人的连带责任,与民法上的双向连带责任原理不同,呈现出部分单向的连带责任特性,例如责任范围的部分单向性。代码共享缔约承运人对乘客承担绝对、全部的合同责任,对实际承运人及其受雇人或代理人的作为或不作为导致的赔偿负有连带责任。但是,实际承运人仅对其实际履行的运输承担责任,在代码共享的连续运输中如有数个实际承运人,每个实际承运人都仅对自己实际履行航段的运输损害承担连带责任,对缔约承运人的其他航段部分的运输损害不承担连带责任。即,缔约承运人连带责任的范围比实际承运人要大得多,实际承运人对其实际运输范围外的损害赔偿不负有连带责任。又如责任限制的部分单向性。实际承运人对缔约承运人与索赔人达成的超过法定责任限额的特殊赔偿,没有经过自己承允的,不承担连带责任。但是,缔约承运人因实际承运人(包括其受雇人)的行为引发的超限额赔偿,则负有连带责任,不可以未经自己同意为由进行排除。

当然,这种部分单向的连带责任可否在适用中对抗请求权人?答案应是否定的。缔约承运人和实际承运人的单向连带责任特性不具有对外效力,即两承运人之间有关旅客损害赔偿“责任条款”的约定,不能作为对抗旅客赔偿请求权的抗辩事由,也不影响原告对索赔对象的选择。〔23〕当然,缔约承运人或实际承运人对乘客履行的赔偿责任,如果与代码共享协议的约定不符,可以向对方追偿。参见1961年《瓜达拉哈拉公约》第10条和1999年《蒙特利尔公约》第48条。

但是,在此有两个问题值得注意。第一,这种连带责任救济的是受害乘客同一个损害赔偿,是一个救济目的,不是救济各个不同的损害,索赔人(可能有多个)仅有权获得一次完整的赔偿。对于实际承运人的运输致害赔偿,任一承运人都不承担责任限额外的赔偿,即使在受雇、代理范围内行事的受雇人、代理人的赔偿总额,也不得超过依法可从缔约承运人或者实际承运人那里获得的最高赔偿额。〔24〕参见《中华人民共和国民用航空法》第142条。第二,国际航空运输公约关于缔约承运人和实际承运人对乘客的连带责任制度,仅是一种价值判断,两个承运人是否应该承担责任,司法实践中还有赖于国际公约关于“国际运输”、“事故”、“航空运输期间”、“承运人”等术语的界定和判断。例如,在阿卜杜勒•瓦希德诉东方航空公司纠纷案中,法院根据《1955年在海牙修改的华沙条约》第19条、第20条第1款规定,判定东方航空公司因未尽“为避免损害已经采取一切必要措施或者不可能采取此类措施”的义务,给换乘旅客造成的损失,应当承担赔偿责任。〔25〕参见上海市浦东新区人民法院(2005)浦民一(民)初字第12164号民事判决书;上海市第一中级人民法院(2006)沪一中民一(民)终字第609号民事判决书。

探究国际航空运输责任公约关于代码共享承运人连带责任制度设计和立法构造的缘由,大致有二。一方面,旨在保护受害乘客的利益,避免受害人及其家属因一承运人破产而索赔无果的风险,这种责任方式通过分散承运人无赔偿能力的风险,最大限度地确保了索赔人的全部受偿。同时,这种法定的连带责任既简化了识别责任人的立法难题,又可减少诉讼成本,提高诉讼效率,避免循环诉讼的资源浪费,有效解决争议。

另一方面,则归咎于对国际航空代码共享法律关系本质性认知。法律关系理论是我们能够认识法律世界的重要路径,是观察和处理问题的基本方法论。只有从法律关系的思维方法入手,方能审思明辨,探寻出代码共享运输空难中复杂的请求权基础,判其适当与优劣,厘清与落实相关主体的损害赔偿责任。不难发现,在代码共享航班的空难赔偿责任体系中,缔约承运人和实际承运人之间的代码共享合作关系是至关重要的环节。代码共享协议是双方合作的基础,这种合作关系并非民法上的显名代理或隐名代理关系,并不适用民法的代理规则。例如:在航空运输合同订立和履行过程中,缔约承运人不是实际承运人的显名代理人,因机票上显示了缔约承运人的代码;缔约承运人也非实际承运人的隐名代理人,因缔约承运人在售票时对乘客需要告知实际承运人的相关信息。〔26〕例如,网上购买机票时,航班右侧会有一个“享”字,鼠标放上去,会有浮动窗口提示该航班的实际承运航空公司是谁,而且窗口下方也有相关提示。在航空代码共享的运营目的上,代码共享的缔约承运人和实际承运人都非为对方利益而行为,而是都在谋求自己利益,通过共享代码,各获利益,如互换航线权获得分配收入或直接按收入比例分配收益。虽然缔约承运人和实际承运人可以相互代理地面服务(如为旅客提供客票签转、变更、退票及值机手续等服务),但缔约承运人与乘客订立合同完全是自己行为,非为实际承运人代理签署合同的行为。

因此,国际航空公约关于航空代码共享运输损害责任的承担,设计了缔约承运人和实际承运人的“共同但有区别性”责任制度,即对于实际承运人履行的全部或部分运输,缔约承运人和实际承运人都有责任约束,缔约承运人对合同所涉全部运输负责,即也要为代码共享相关方的航段运输损害承担责任,而实际承运人只对其履行的运输负责。〔27〕参见1961年《瓜达拉哈拉公约》第2条、1999年《蒙特利尔公约》第40条和《中华人民共和国民用航空法》第138条。由此,代码共享运输损害的请求权人可在缔约承运人和实际承运人的住所地、主要营业地、订立合同的营业地、目的地或发生事故时旅客的主要且永久居所地的法院确定管辖权。

三、航空代码共享承运人连带责任的理论基础与司法认定

代码共享承运人连带责任的制度价值是值得肯定的,但支撑这种连带责任的理论基础是什么?尤其是索赔人对实际承运人的请求权基础是什么?需要探讨。缔约承运人对乘客的责任基础在于彼此的航空运输合同,此点无争议,1999年《蒙特利尔公约》规定乘客对实际承运人造成的损害,可以向缔约承运人寻求损害赔偿,体现了航空运输合同的逻辑诉因。

但是,《蒙特利尔公约》虽然规定原告起诉实际承运人时可以援用过错推定,实际承运人也可利用责任限额进行保护和抗辩,但这并没有解决实际承运人在航空运输责任诉讼中的“合理”身份问题。请求权基础和责任原则、责任限额是不同层面的问题。1929年以来确立的华沙责任体制,主要规范的是承运人和旅客之间的合同关系,以此区别承运人对地水面第三人责任的罗马公约责任体制。华沙责任规则的适用主要取决于合同的存在,1999年《蒙特利尔公约》虽然规定了旅客的违约之诉和侵权之诉竞合的选择权,但依然没有解释实际承运人对缔约承运人的损害承担连带责任的基础问题。因此,代码共享运输实际承运人的连带责任的请求权诉因问题,长期以来模糊不清、争议不断。

关于实际承运人(非合同当事人)与缔约承运人一并对受害人承担连带责任的理论基础问题,能够予以合理解释的有以下四种理论。

第一,合同拘束力扩张理论。即通过法定方式,使合同之外第三人也受合同的约束,并与合同当事人承担连带责任。这一思路虽以过度突破合同相对性〔28〕合同相对性是指合同当事人之间存在的联系或关系。按照惯例,提起有关的合同诉讼,原告和被告必须就系争事项存有利害关系。合同相对性原则的价值在于维护契约自由精神和意思自治原则,防止缔约一方陷入可能对不特定的第三人承担责任的风险,从而限制合同的责任范围,保护交易的积极性。原则为代价,但可简明维持合同责任体制,由能实现对特定人权益的保护,可谓一妥当做法。代位权之规定实则为其突出体现。在海事运输领域,从《维斯比规则》的非合同之诉条款,《汉堡规则》的实际承运人制度,直至《鹿特丹规则》的履约方制度中均可清晰看出国际海运立法正在逐步地强化突破合同相对性以保护国际贸易当事人的趋势。〔29〕参见傅廷中:《我国海商法中的实际承运人制度及其适用》,载《当代法学》2014年第5期。在国际航空运输中,同样存在这一趋势,代码共享运输的实际承运人,虽不是与乘客订有合同关系的华沙公约意义上的承运人,但为突出保护乘客的利益,应与缔约承运人一起受合同的约束。正是基于这种考量,1961年《瓜达拉哈拉公约》确立了实践承运人与缔约承运人的连带责任制度后,一些法院就对实际承运人直接根据该公约裁定其为合适的被告,并不考虑其与原告是何种合同关系,也不考虑承运人是否为航空运输合同的当事人。〔30〕Christlan Conti, “Code-Sharing and Air Carrier Liability”, XXVI(1) Air & Space Law 14 (February 2001).1999年《蒙特利尔公约》继续全盘吸收《瓜达拉哈拉公约》的责任规则,赋予代码共享实际承运人享受运输合同承运人所享有的相应权益外,以“实际所从事运输”为中心赋予其与缔约当事人的相互诉权,并配置了相应的运输合同义务。这种合同拘束力的法定扩张路径,体现了《蒙特利尔公约》强化航空消费者权益保障的立法宗旨,具有特定的时代意义。

第二,侵权连带责任理论。即航空代码共享的缔约承运人(合同当事人)承担违约责任或侵权责任,实际承运人(合同第三人)承担侵权责任。受害人即赔偿权利人对于各个责任人都享有请求权,都可以单独向其行使请求权。任何人对于受害人的请求权都有义务承担全部的赔偿责任。〔31〕参见杨立新:《论不真正连带责任的体系及规则》,载《当代法学》2012年第3期。这种解释路径既合理确立了连带责任的发生根据,又不违反合同相对性原则,我国司法实务中也有认可。例如,实务上承认,海上货物运输承运人(合同当事人)、无正本提单提取货物的人(第三人)对正本提单持有人都构成故意侵权,无正本提单交付货物的承运人与无正本提单提取货物的人承担连带赔偿责任。〔32〕刘寿杰:“《关于审理无正本提单交付货物案件适用法律若干问题的规定》的理解与适用”,载《人民司法》2009年第9期。这应是目前航空代码共享实际承运人对乘客承担连带责任能够予以借鉴的最合理的解释理由。

由主管部门制定本区公共图书馆事业发展规划和建设实施方案。结合实际,进一步完善工作协调机制,着力发挥图书馆总分馆体系对于有效整合区域文化资源、提高公共文化服务供给能力具有重要的推动作用。作为补充,因地制宜建设大居图书馆、24小时自助图书馆、“移动图书馆”、城市书房、职工书屋等服务点,推进城市“15分钟图书馆服务圈”、农村“农家书屋”、“书刊阅览网格点”建设。

第三,并存债务承担理论。即航空代码共享运输的实际承运人以第三人身份与缔约承运人一起作为乘客的共同债务人而承担赔偿责任。这种并存债务承担的根基则源于代码共享声明或告知。代码共享声明通常会集中体现在航空运输合同的核心条款——“航空运输总条件”(包括旅客、行李运输国际或国内运输总条件和货物运输国际或国内运输总条件)之中。经过主管机关审核批准后的航空运输总条件,在被订入合同时会被明示告知,即代码共享航班的销售会告知购票人执飞的实际承运人,缔约承运人出售的客票也被视为实际承运人所售。〔33〕在实践操作中会以星号或“享”字标示航班为代码共享的情形。由此意味着旅客、缔约承运人和实际承运人三方共同形成了并存的债务承担合意。关于并存债务承担的连带责任性质,虽有争议,但我国大陆学者多数持有赞同观点,〔34〕参见王家福主编:《中国民法学•民法债权》,法律出版社1991年版,第87页;王利明:《合同法研究》(第2卷),中国人民大学出版社2003年版,第254页;张广兴:《债法总论》,法律出版社1997年版,第249页。日本也存在着承担连带责任的判例和学说。〔35〕最判昭41•12•20“民集”20•10•2139。转引自韩世远:《合同法总论》,法律出版社2004年版,第581页。缔约承运人与实际承运人的代码共享协议通常会依法做出连带责任的约定,尽管其中会明确“实际承运人仅对其实际承担的运输负责、缔约承运人对全部运输负责”,但在实际承运人载运期间发生的损害而言,此种约定已经足以保护旅客权益。

第四,合同体系扩张理论。即把代码共享协议视为航空运输合同的附属协议,从而扩张航空运输合同体系,确定实际承运人承担责任。德国法院在处理专家对第三人的责任时即采取了相关理论,是为附保护第三人作用的合同制度,在这一制度下,专家与委托人之间的合同被认定为具有保护第三人的效力,所以,第三人也可以基于该合同而向专家主张承担合同责任。〔36〕参见周友军:《专家对第三人责任的规范模式与具体规则》,载《当代法学》2013年第1期。在航空运输合同中,这种扩张合同体系的方式,实际上就是缔约承运人将自己的运输义务,分包给了实际承运人。关于分包的授权问题,可以将缔约承运人售票时对旅客告知代码共享并征询订约意愿,视为乘客对分包的一种默示授权。如果未对旅客告知航班是代码共享的航班,则可视为航空运输合同订立过程中的程序瑕疵,事后可予以补正。当然,合同体系扩张理论的逻辑性也遭到了质疑,例如,有人认为未告知代码共享,则构成特定情况下的重大违约,缔约承运人是否有权援引公约的抗辩事由和责任限额值得怀疑。〔37〕See Chitty on Contracts, 27 ed. Volume II, Sweet&Maxwell: London, 1994 Sec. 34-028 at p. 415.也有人认为,实际承运人的最终责任实质上受制于代码共享协议的约束,与客票条款显然形成冲突,会使实践中实际承运人的责任承担变得极为复杂。〔38〕R. I. R. Abeyratne, Legal and Regulatory Issues of Computer Reservation Systems and Code Sharing Agreements in Air Transport, copyright 1995 by Editions Frontières, p. 89.

上述四种理论分别从不同视角阐释了代码共享实际承运人与缔约承运人一起对受害人承担连带责任的正当性和依据。无疑,这四种责任理论增加和强化了受害人权益保障的诉请路径,均有其一定的合理性。

在司法实践中,法院判决通常并不阐述实际承运人与缔约承运人连带责任承担的理论基础问题,多是直接依据国际公约的立法规定,判定航空运输行为的连带性或损害赔偿责任的连带承担者。例如:在1977年General Electric Co.& Circle Air Freight Corp案中,General Electric公司(简称“GE公司”)和Circle Air Freight公司(简称“CAC公司”)签约,之后,CAC公司和Air France(法国航空,简称“法航”)订约,委托法航承运。法航为实际承运人,CAC公司为缔约承运人。当法航将货物运抵目的地时,GE公司发现货物有毁损,因此要求CAC公司赔偿,并认为法航是直接承运的第一承运人,但CAC公司未依据《华沙公约》第8条的规定,在航空货运单上填写第一承运人法航的名称和地址,而是填写CAC公司的名称和地址,显然是违反公约规定,且载运途中停降巴黎,此部分并未在航空货运单上注明,因此,不得主张承运人的责任限额。但美国联邦法院认为,CAC公司是货物运输合同的缔约承运人,符合《华沙公约》第8条第5项所指的第一承运人,而法航的货运单已经纳入CAC公司所制作的航空货运单的附件,在法航公司的货运单上已经注明途中停降巴黎,因此,CAC公司并未违反华沙公约的规定。〔39〕本案介绍转引自张又升:《航空货运单之研究》,台湾海洋大学2000年硕士论文,第106-107页。在本案的国际航空货物运输中,以自己名义实际运营国际航空运输却与GE公司没有合同关系的法航,显然既不是缔约承运人CAC公司的受雇人或代理人,也非连续承运人。法航实际承运而未缔约、CAC公司缔约而未实际承运的这种情况,在华沙公约责任体制中并没有规定,但是,联邦法院基于更好保障托运人的利益,判决认定CAC公司作为缔约承运人,符合《华沙公约》第8条第5项所指的第一承运人,并将法航货运单上的说明视为缔约承运人CAC公司的行为,因而驳回了GE公司要求CAC公司不得主张承运人责任限额的诉讼请求。〔40〕此案涉及惩罚航空承运人的失权条款。即根据《华沙公约》第9条规定,如果承运人接受货物而没有填写航空货运单,或航空货运单没有包括“声明运输应受本公约所规定责任制度的约束”一项,承运人就无权引用本公约关于免除或限制承运人责任的规定。此条款即为“惩罚航空承运人的失权”规定,后来的1955年海牙议定书继续沿袭该失权规定。但是,如果本案适用1999年蒙特利尔公约,则不会发生此种纠纷,因为1999年蒙特利尔公约已经废止了该失权规定,该公约第9条规定:“未遵守第四条至第八条的规定,不影响运输合同的存在或者有效,该运输合同仍应当受本公约规则的约束,包括有关责任限制规则的约束。”

在我国的相关判例中,有的法院判决要求缔约承运人对运输应承担责任。例如,在2005年“广州中远国际航空货运代理有限公司诉中山市宏源灯饰电器有限公司”案中,被告于2002年10月委托被告将一批货物于同年11月15日前空运到奥斯陆,原告向被告签发了空运单,并将货物交由韩亚运输公司实际运输;因货物迟延到达,被告要求原告赔偿货物迟延造成的损失。审理法院认为,原告以自己名义承揽货物并不承担实际运输义务,为缔约承运人;韩亚运输公司承担具体的运输责任,为实际承运人;原告作为缔约承运人也应保证货物准时送达,并对运输迟延承担违约责任。〔41〕参见 广州市中级人民法院(2005)穗中法民二终字第 743 号民事判决书。也有法院判决认定实际承运人直接承担货损赔偿责任。例如,在2007年美国“威农场诉美国航空公司案”中,原告威农场委托货运代理人将一批芦笋从秘鲁利马运往美国迈阿密,被告为实际承运人;货物运抵后,被告没有及时通知报关员报关,亦没有采取冷冻方式保存芦笋,芦笋因温度过高全部毁损。被告表示其与原告之间并没有运输合同关系,原告不应向其主张赔偿。审理法院认为,被告系实际承运人,应对其运输责任范围内的货损承担赔偿责任。〔42〕Wea Farms v. American Airlines, Inc., 2007 WL 1173077.当然,也有判例驳回了追加缔约承运人参加诉讼的情形。例如,在2004年阿卜杜勒•瓦希德诉东方航空公司的国际航空旅客运输合同纠纷案中,被告东方航空公司(实际承运人)在法庭辩论终结前提出了追加缔约承运人(香港国泰航空公司)参加诉讼的申请,审理法院则根据1961年《瓜达拉哈拉公约》赋予旅客诉讼对象选择权的立法目的、审理案件的实际需要、诉讼成本、旅客维权的便捷性等因素考量后,对东方航空公司追加当事人的申请未予采纳,而是判决支持原告要求实际承运人东方航空公司承担延误损害赔偿责任的诉请。〔43〕参见上海市浦东新区人民法院(2005)浦民一(民)初字第12164号民事判决书;上海市第一中级人民法院(2006)沪一中民一(民)终字第609号民事判决书。

四、国际航空代码共享承运人连带责任适用的疑难问题

在国际航空代码共享运输实践中,承运人连带责任的适用常会产生两个有影响的问题,一是不同责任限额对代码共享承运人连带责任适用的影响问题,二是连续运输对代码共享运输连带责任适用的影响问题。这两个问题所造成的疑难与困惑,需要辨析。

第一,不同责任限额对代码共享承运人连带责任适用的影响与处理。

在航空运输实践中,实际承运人和缔约承运人运输条件可能不同,其赔偿责任限额也会有所差异,代码共享各方有不同责任风险负担,这势必对连带责任的承担产生影响。如何确定对乘客的赔偿责任数额和责任主体?即,如果A和B都对V负有责任,但就同一损害,其中一人的责任要多于另一人(如,由于A和V之间有合同约定,或者A据以负责的责任制度不允许某些类型的损害),这对赔偿责任以及追偿权利有什么影响?〔44〕W. V. H. Rogers, “Unification of Tort Law:Multiple Tortfeasors,” Kluwer Law International l, 5 (2004).

航空运输实践中,一些立法或特别协议经常存在航空公司放弃责任限额或责任抗辩的情形。例如,根据欧盟1997年通过的2027/97号条例,〔45〕该条例的全称为:Council Regulation of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents (No 2027/97/EC),即“航空承运人事故责任条例”。欧盟成员国发放营运执照的承运人在其“运输条件”中必须规定“对事故中的乘客因伤亡或其他身体伤害提起的索赔放弃责任限额”,也必须放弃华沙公约规定的抗辩。〔46〕See Art. 3(1) a; 3(2) Council Regulation 2027/97.根据1966年蒙特利尔协议〔47〕1966年蒙特利尔协议不是强制性的,并且其内容必须在承运人的运输条件中予以落实方能有效,但不受承运人所在国是否批准该协议的影响。的规定,参加该协议的承运人,对于因旅客死亡、受伤或其他身体损害提出的任何赔偿要求,承运人不得援引1929年华沙公约或1955年海牙议定书规定的任何辩护理由。根据1999年蒙特利尔公约的规定,承运人可以订定运输合同适用高于本公约规定的责任限额或者无责任限额,也不妨碍承运人放弃根据本公约能够获得的任何抗辩理由。〔48〕1999年《蒙特利尔公约》第25条、第27条。尤其是根据1999年蒙特利尔公约,承运人除了法定的责任抗辩事由〔49〕根据1999年《蒙特利尔公约》第20、21条规定,在第一责任梯度下,承运人只要能够证明损失是旅客本人或由索赔人或者索赔人从其取得权利的人的过错造成的,可相应全部或者部分免除承运人的责任,除此之外,承运人不得免除或者限制其责任;在第二责任梯度下,承运人只能证明有下列情形的,才不应承担责任:(1)损失不是由于承运人或者其受雇人、代理人的过失或者其他不当作为、不作为造成的;或者(2)损失完全是由第三人的过失或者其他不当作为、不作为造成的。之外,必须放弃其他一切责任抗辩。

在航空公司的运输总条件中,代码共享的两个航空公司有无放弃责任限额,责任风险明显不同。如果缔约承运人放弃责任限额,运输条件优于实际承运人的责任限额,乘客从实际承运人那里获得的赔偿则会较少,乘客则陷于不利的境地。如果实际承运人在其运输总条件中放弃责任限额,承诺承担无限责任或放弃免责利益,显然对乘客有利,但这会造成代码共享的缔约承运人面临高额赔偿的风险,因为按照国际公约的规定,缔约承运人对全程运输负责,因而会成为乘客索赔的首要对象。显然,实际承运人和缔约承运人的运输条件差异可能影响对乘客的赔偿责任数额。

对于实际承运人和缔约承运人的上述责任风险,立法通常是授权航空承运人自行解决。例如,1999年《蒙特利尔公约》第48条规定:“除第45条规定外,本章的规定不影响承运人之间的权利和义务,包括任何追偿权或者求偿权。”〔50〕《中国民用航空法》第144条也有类似规定。在实践中,经常采用的协调解决方案是代码共享协议,如协议经常约定:“实际承运人承担旅客对缔约承运人的索赔费用,缔约承运人有过失的除外。”因此,没有放弃责任限额和责任抗辩的航空承运人在签署代码共享协议时,应该警惕这样的条款或谨慎起草该特殊条款。代码共享协议应明确代码共享相关承运人的法律身份、赔偿责任类型、缔约承运人和实际承运人之间权利、义务及相关追偿权或求偿权。如果没有明确这些问题,就可能导致蒙特利尔公约对代码共享国际航班的适用,增加协议当事人的责任风险。在代码共享航班发生空难后,如果一方放弃责任限额或放弃法定限额的抗辩,以高于其所在国的责任限额进行赔偿,往往更有助于赔偿纠纷的解决。〔51〕Mark Franklin, “Code-Sharing and Passenger Liability”, XXIV(3) Air & Space Law 132-133(1999).

如果缔约承运人和实际承运人之间没有协议或协议约定不明,按法定机制处理。根据蒙特利尔公约的规定,实际承运人承担的责任不超过法定的旅客伤亡赔偿限额或延误、行李和货物的责任限额,〔52〕有过失的则可超过责任限额。任何有关缔约承运人承担未规定的义务或者放弃本立法赋予的权利或者抗辩理由的特别协议或相关特别声明,除经过实际承运人同意外,均不得影响实际承运人。〔53〕参见1999年《蒙特利尔公约》第41条、1961年《瓜达拉哈拉公约》第2、3条和《中华人民共和国民用航空法》第139条第3款的规定。但值得注意的是,由于缔约承运人对合同考虑到的全部运输负责,缔约承运人因实际承运人或其受雇人的行为引发的无限额责任,则不可以进行限制。换言之,对于实际承运人的故意或过失行为导致的无限额责任,立法剥夺了缔约承运人可以援引的责任限额保护,其立法宗旨无非是为了强化缔约承运人选择代码共享合作伙伴的注意义务。

第二,连续运输对代码共享运输连带责任适用的影响与处理。

1999年蒙特利尔公约明确区分了代码共享运输和连续运输,〔54〕连续运输,是指由几个航空承运人连续履行的一个航班运输。构成国际公约意义上的连续运输,必须满足以下条件:一是几个连续的航空承运人所办理的运输,被合同各方认为是一个单一的业务活动;二是该运输是以一个合同或一系列的合同的形式订立的,但应被视为一个不可分割的运输;三是该运输根据时间和地点分成几个独立的、连续的阶段。参见1929年《华沙公约》第1条第2、3款、第30条和1955年海牙议定书的修订条款。其中第36条规定的是“连续运输”,第39条至第48条规定的是代码共享运输。代码共享关系的特点在于旅客和一个承运人缔结了运输合同,而其他承运人借助于第一承运人的授权,履行了全部或部分运输,并没有都变成连续运输,旅客可能也不是必然地知道运输不是由缔约承运人履行的。因此,代码共享运输不都是连续运输,反之亦然。

因代码共享运输和连续运输在形式上都会涉及两个或两个以上的承运人,可能会被旅客混淆或误解。在航空运输实践中,一个代码共享航班可能涉及几个连续承运人共同履行的运输,这种运输合同的形式是以一个合同订立或者一系列合同订立的,但运输合同各方认为几个连续的承运人履行的运输是一项单一业务活动的,应当视为一项不可分割的运输,并不因其中一个合同或者一系列合同完全在同一国领土内履行而丧失其国际性质。〔55〕参见1999年《蒙特利尔公约》第1条第3款。

但是,缔约承运人同时销售两种不同航段的运输,当航程涉及一个连接点时,就可能出现连续运输与代码共享运输交织的情形。客票上载明的两个代码共享伙伴对同一航程的不同航段履行运输,一个航段是缔约承运人自己承运的,另一航段运输是由挂有自己代码的其他承运人承运。例如,乘客从承运人A处购买了一张从北京经过东京到纽约的机票,从北京到东京航段的航班是承运人A实际运输的,从东京到纽约航段的航班是代码共享承运人B实际运输的,承运人B载有AB两个承运人的航班号码。如果后一航段的航班出现了索赔诉讼,应该适用连续运输责任规则?还是应适用代码共享运输责任规则?

因连续运输和代码共享运输的责任规则有异,适用不同的规则会产生不同的后果。如果承运人B被视为连续承运人,除非承运人A承担了全程责任,否则,乘客只能对发生事故航段的承运人进行索赔诉讼;如果承运人B被视为代码共享的实际承运人,乘客有诉讼选择权,可以选择承运人A或承运人B进行分别诉讼,也可对两者进行共同诉讼,要求两个承运人共同承担赔偿责任。

关于连续运输和代码共享运输的关系问题,素有争议。有人认为,连续运输规则可以适用于代码共享,〔56〕Mark Franklin, “Code-Sharing and Passenger Liability”, XXIV (3) Air & Space Law 129-130 (1999).但有学者对此持否定意见。〔57〕Giemulla Elmar/Van Schyndel Heiko, Rechesprobleme des Code-Sharing [1997] Transportrecht 257; Günther Klaus, Legal implications of Code-Sharing services – A German perspective [1997] ASL 11; Dettling-Ott, supra note 12, 113ff.; Barry Desmond T., Recent change in the Warsaw Convention: The effects on airline liability claims [1999]The Air and Space Lawyer, Volume 14, No 1, 10.从代码共享运输的实质考察,代码共享意味着乘客是与一承运人达成了一个单一运输协议,该承运人是唯一合同相对人,并应持有国际航协颁发的代码,自己应该能够承担赔偿责任。代码共享协议不是简单地约定几个承运人在定期航班中连续的承担各自的责任,代码共享航班的第一航段承运人和整个航程的其他航段承运人是有关联的,乘客根据缔约承运人的广告和服务承诺,从始至终会认为缔约承运人对全部运输负责,而其他代码共享承运人也会承担各自的连带责任。

因此,对连续运输和代码共享运输交织时责任主体的判断,取决于实际承运人是否为代码共享伙伴,如果航班挂有共享代码,则按代码共享运输责任规则处理,否则按连续运输责任规则处理。对于上述后一航段运输的责任,有些缔约承运人即使在其“运输总条件”中以单独的声明文件等排除了自己的责任,但这种责任排除声明因会损害索赔人权益的实现和选择权而无效,对乘客并没有约束力。缔约承运人必须遵守其与乘客之间合同义务的约定,非缔约承运人承运的航班发生空难损害赔偿的,缔约承运人和实际承运人必须承担连带被追索的责任,因为毕竟缔约承运人和乘客的航空运输合同关系与缔约承运人和实际承运人之间的代码共享合同关系是两种不同的法律关系。

(责任编辑:袁发强)

*郝秀辉,中国民航大学法学院教授,法学博士。本文系国家社科基金后期资助项目“国际空难损害赔偿的理论与实践”(项目号14FFX049)和中国民航大学省部级科研机构开放基金项目“航空融资租赁的法律问题研究”(项目号HK2012ZD03)的阶段性研究成果。