占有保护理论与实践问题之反思〔*〕

2016-08-29章正璋

○ 章正璋

(1.苏州大学 王健法学院, 江苏 苏州 215006;2.苏州大学 东吴公法与比较法研究所, 江苏 苏州 215006)

·学科前沿·

占有保护理论与实践问题之反思〔*〕

○ 章正璋1,2

(1.苏州大学王健法学院, 江苏苏州215006;2.苏州大学东吴公法与比较法研究所, 江苏苏州215006)

占有保护请求权从性质上可以区分为两类:物上请求权和债权请求权。而从具体的权利上看,占有物返还请求权、占有妨害除去请求权以及占有妨害防止请求权性质上属于物上请求权,侵害占有的损害赔偿请求权性质上则属于债权请求权。我国现行《物权法》第245条所规定的占有保护制度事实上具有替代占有权利推定制度的作用,部分承担了占有权利推定的法律功能。针对占有保护请求权之抗辩事由的类型主要包括:原告方面未曾占有某物、被告方面不存在侵占妨害占有的行为、除斥期间届满、原告的占有为无权占有、原告对于损害的发生及扩大与有过失以及被告享有本权等情形。

占有保护请求权;占有的权利推定;抗辩权

占有是指人对物的实际控制与支配,占有是事实而非权利,除了日本和韩国等极少数国家外,多数大陆法系国家的立法将占有作为事实关系予以调整,学界通说也认为占有是事实而非权利。〔1〕2007年10月1日施行的我国《物权法》第五编规定了占有制度,该法第245条规定了占有保护制度,赋予占有人四项占有保护请求权:返还原物请求权、排除妨害请求权、消除危险请求权和损害赔偿请求权。前三项请求权性质上属于物上请求权的保护方法,损害赔偿请求权性质上则属于债的保护方法。行使前三项请求权所引发之诉讼,传统民法上称为占有之诉,也就是狭义上的占有保护诉讼。侵害占有的损害赔偿诉讼加上狭义的占有保护诉讼,构成广义上的占有保护诉讼。〔2〕与《物权法》第245条占有保护制度相呼应,最高人民法院发布的《民事案件案由规定》(法发〔2008〕11号、法发〔2011〕41号)在其第三部分“物权纠纷”的第九大类新增加了“占有保护纠纷”案由,包含了占有物返还纠纷、占有排除妨害纠纷、占有消除危险纠纷和占有物损害赔偿纠纷共四个子类。

一、占有保护诉讼的案型、地域分布和审理程序

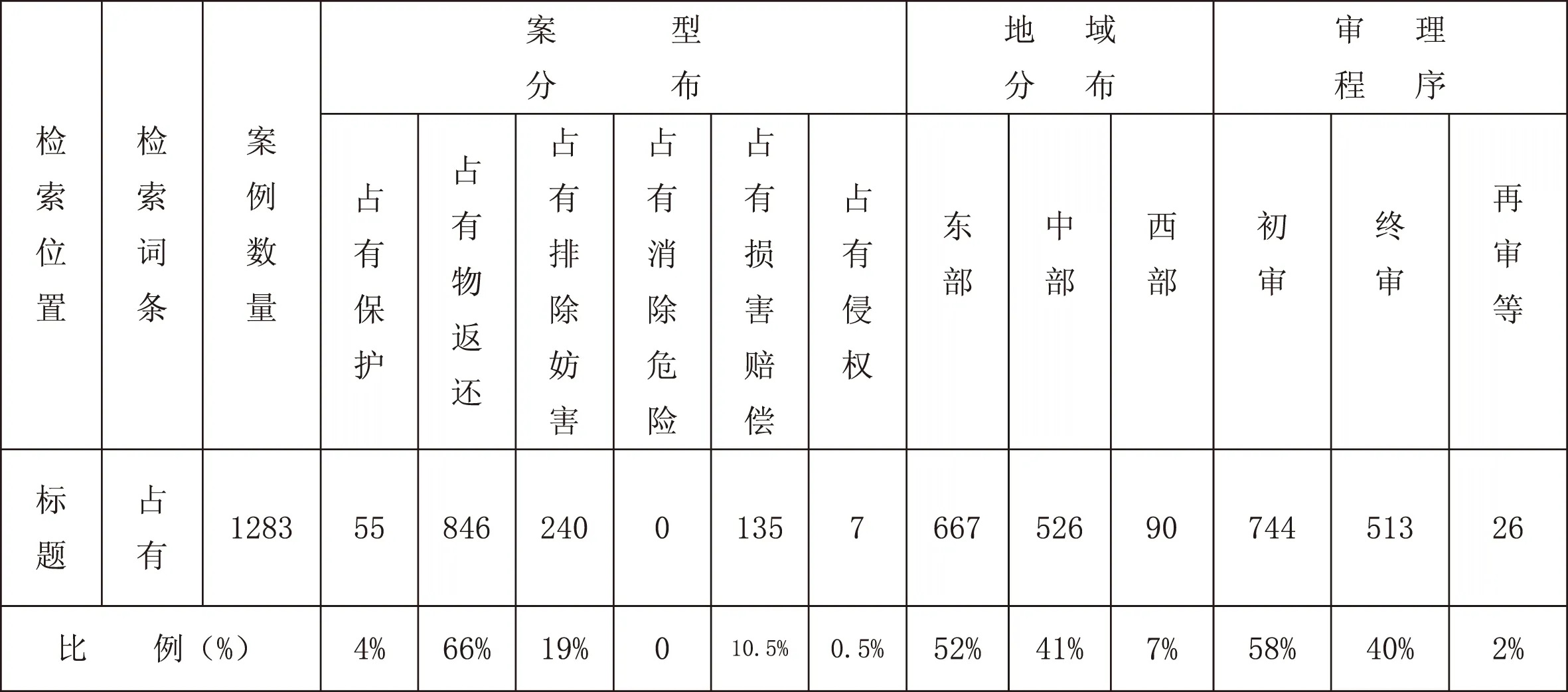

《物权法》第245条赋予占有人四项占有保护请求权,司法实践中除了与这四类请求权相对应的案由外,还存在着“占有保护”和“占有侵权”这两类占有保护的诉讼案由,截至目前,仅北大法宝网—中国法律信息总库“司法案例”栏目所收录的占有保护类司法裁判案例即有1283件之多,详见表1。表1中的案型

表1北大法宝网—中国法律信息总库占有保护类诉讼案例一览〔3〕

分布一栏总共有6类占有保护的案型。之所以有“占有保护”类案由,是因为按照《民事案件案由规定》(法〔2011〕41号)所规定的确立民事案件案由的规则,如果当事人同时提出了两种以上的占有保护请求,比如当事人既要求返还占有物又要求侵害占有的损害赔偿,那么原则上人民法院就不应该以任何一个并列的、低一级请求权的名称作为诉讼案由,而应该以高一级的“占有保护”作为诉讼案由。之所以有“占有侵权”类案由,是因为个别法院将侵害(妨害)占有的行为当作占有侵权处理,而《民事案件案由规定》中并不存在“占有侵权”的诉讼案由。从法宝网所收录的7个“占有侵权”案例来看,当事人所提出的诉讼请求丝毫没有超出《物权法》第245条所赋予的占有人四项占有保护请求权之范围,所谓的“占有侵权”类案件完全能够为《民事案件案由规定》中所确立的“占有保护纠纷”所涵盖。因此,“占有侵权”作为占有保护类诉讼案件的案由不合适。

消除危险类的占有保护案例从北大法宝网—中国法律信息总库中尚检索不到,但是如果以“消除危险”作为一级标题以“标题模式”进行检索,则有案例54个,主要涉及地面、地下施工造成地基摇动、建筑受损或有受损之虞;架空电线、信号线等与他人不动产安全距离不足,危及人身财产安全或有潜在危险;煤气、液化气、化学品堆场等与他人不动产安全距离不足,危及人身财产安全或有潜在危险等三个方面,其他方面的案例甚为少见。妨害或者可能妨害的对象主要是不动产和人身(人身并非占有的客体,因此不在占有保护之列,见《物权法》第245条)。全部54个消除危险类案件,当事人均以本权而没有以占有保护作为请求权基础,法院判决的主要法律依据是《物权法》第35条等对于物权保护之规定,此外亦有少量判决依据了不动产相邻关系和侵权责任法的有关规定。

消除危险类的占有保护案件甚少发生,笔者认为至少可以说明三点问题:

1.在本权确定并且易于举证的前提下,受害人倾向于选择本权之诉而非占有之诉解决法律纠纷,本权之诉亦可以终局、彻底地解决纠纷。

2.当某一不动产之上存在着客观的、外观可见的危险或者危险可能性时,该不动产往往难于流转,比如出租,造成直接占有与本权难于分离,此时他主占有难以发生,他主占有人的占有消除危险诉讼便无从谈起。

3.如果某不动产的本权与直接占有已经分离,当直接占有人面对危险或者危险可能性时,亦往往依据合同向本权人主张权利、寻求救济,或者督促本权人采取维权措施,作为直接占有人的他主占有人对于占有的不动产往往不具有恒久的利益,不愿意为了临时性占有利益而牵扯讼累,因此对于占有物的消除危险请求权态度消极。

从各类占有保护案件地域分布的情况来看,占有保护案件主要集中于我国的东部和中部地区,西部地区所占比例很低,只占全部案件的7%。这一方面体现了我国东、中、西部经济发展水平、经济总量和常住人口的不平衡。另一方面也说明东部和中部地区资源紧张,生活压力和生活成本加大,利益分化与利益冲突相对激烈一些。

从审理程序上看,占有保护案件的二审比例以标题检索为40%,如果加上再审的案件比例,二者比例之和达到42%。而2011年,人民法院各类案件一审后当事人服判息诉率为90.61%,二审后达到98.99%。〔4〕两相比较,占有保护案件当事人一审后的服判息诉率非常低,之所以出现如此高的二审和再审比例,一方面是因为我国《物权法》规定占有之诉仅仅七年多时间,占有之诉在我国尚属新生事物,一些法官对于占有之诉了解不够,混淆了占有之诉与本权之诉,以本权之诉的标准衡量和裁判占有之诉。例如,在“郑州湘元三一工程机械有限公司与潘河旺占有物返还和损害赔偿纠纷案”中,一审法院以原告不享有争议汽车的所有权为由裁定驳回原告的起诉,原告不服提起上诉,二审法院认为:“本案中,郑州湘元三一公司提供了证据材料,欲证明潘河旺所扣押该公司业务员刘斌驾驶的车辆是该公司从郑州康泰汽车租赁有限公司租赁的。如果郑州湘元三一公司所提供证据材料属实,那么该公司基于租赁合同关系而对涉案车辆是合法的占有。该车辆被他人非法侵占时,作为租赁物占有人的郑州湘元三一公司应当有权要求返还占有物、赔偿损失。因此郑州湘元三一公司的起诉符合民事诉讼法规定的起诉条件,本案案由应为占有物返还和损害赔偿纠纷。”〔5〕二审法院因此裁定撤销一审裁定,指令一审法院立案审理。另一方面,也有一些法官对于贯彻适用《物权法》占有保护制度存在误解和疑虑,对于占有保护的立法尚未完全理解和掌握。例如,在“王胜艾与刘献叶返还原物纠纷案”中,受诉法院认为:“占有保护请求权是指在占有受到侵夺或妨害时,占有人基于占有而享有的请求权,具体包括返还原物、排除妨害、消除危险三种形式。本案涉诉车辆基于原告直接占有,其在车辆归己占有期间,被告非法夺取车辆的占有,导致原告丧失对车辆的控制。占有的动产或不动产被侵占的,占有人有权请求返还原物。原告王胜艾系刁德林之妻,现刁德林去世,其为刁德林的法定继承人,其以继承人的身份起诉被告,身份适格,据此,原告要求返还车辆的请求,本院予以支持……,(但是)原告基于占有而享有的请求权,具体包括返还原物、排除妨害、消除危险三种形式。故原告要求赔偿经济损失的请求,于法无据,本院不予支持。”〔6〕该案的承办法官对于《物权法》第245条“因侵占或者妨害造成损害的,占有人有权请求损害赔偿”之规定熟视无睹,否认占有人的损害赔偿请求权,其判决明显有误,当事人不服裁判结果而上诉也就不足为怪了。再比如在“胡某与冯某物权保护纠纷上诉案”中,胡某与邱某“合作建房”,该合作建房协议因为违法而无效。房屋建造完工之后胡某与邱某一直共同占有建造的房屋,但是房屋的产权全部办理在邱某的名下并被邱某转卖给冯某,冯某侵害胡某对于房屋之占有。该案法院对于原告占有保护之请求置之不理,对于原告是否确曾占有过争议房屋、该占有属于有权占有抑或无权占有、该占有关系是否受《物权法》第245条之保护以及《物权法》第245条所规定的占有保护与《物权法》第34、35、37条所规定的本权保护之间的关系等问题只字未提,而是直接依据登记之房屋本权进行判决,该裁判结果无论是在逻辑性上还是在说理性上均无法令人信服。〔7〕篇幅所限,对于这样的错误判决在此无法一一列举,这也说明占有保护是我国民事权利保护和民事司法中的新生事物,该领域的专门研究亟待加强。

二、占有保护请求权的性质之争

关于占有保护请求权的性质,我国学界有认为系物权请求权者,比如史尚宽先生认为:“占有物返还请求权、占有妨害除去请求权、占有妨害防止请求权,以占有侵害之排除为目的,为一种物权的请求权。”〔8〕“占有保护请求权以排除对占有的侵害为目的,因而属于一种物权的请求权。”〔9〕有学者认为占有保护请求权系广义上的物权请求权,但与物权请求权在主体、功能、举证责任、诉讼时效等方面毕竟存在一定的区别。〔10〕有学者认为:“物权法规定占有保护请求权的目的在于恢复占有的原状,占有保护请求权准用物权请求权的规定。”〔11〕有学者认为:“占有保护请求权包括三方面的内容。其中占有物返还请求权、排除占有妨害请求权是物权的保护方法,属于物权请求权的内容,而损害赔偿请求权是一种债权的保护方法。”〔12〕还有学者认为,《物权法》第245条对于占有物返还请求权、占有妨害除去请求权、占有妨害防止请求权以及侵害占有损害赔偿请求权之规定,属于重复规定,与《物权法》第34、35、37条之规定并无本质性区别。可见,学界对于占有保护请求权的性质认识不一,对于《物权法》第245条所规定的占有保护请求权与《物权法》第34、35、37条等所规定的物权请求权之间的关系仍然存在着较大的误解和分歧,对于占有保护请求权的独立性和立法功能缺乏科学完整的认识与把握。

笔者认为:《物权法》第245条所规定的四种占有保护请求权性质上可以区分为两类:其一,侵害占有损害赔偿请求权与《物权法》第37条所规定的侵害物权损害赔偿请求权,性质上同属于债权请求权,但是前者属于占有的保护方法,后者则属于本权的保护方法。其二,占有物返还请求权、占有妨害除去请求权以及占有妨害防止请求权性质上属于物上请求权,而《物权法》第34、35条所规定的返还原物请求权、排除妨害请求权和消除危险请求权性质上则属于物权请求权,这两种请求权性质上判然有别。占有保护的物上请求权并非物权请求权,占有保护请求权的行使亦不能准用物权保护请求权的行使。占有保护请求权之基础在于对物之占有,系基于物而发生的请求权,其首要属性属于对物关系,因物及人,具有绝对性和事实关系的属性,〔13〕与物权请求权存在着以下区别:

1.请求权基础不同。物权请求权的基础在于确定的所有权或者他物权,而占有保护请求权的基础在于对物之占有,并非基于特定的权利。〔14〕

2.立法目的不同。占有保护请求权的立法目的在于维护现存之财产占有秩序,以维护社会和平与物之秩序。除本权人行使自力救济权等情形外,占有一旦成立,任何人即不得以私力改变占有的现状。〔15〕而物权请求权的立法目的则在于保护物权的圆满支配状态。

3.举证责任不同。物权人行使物权请求权,必须证明其享有相应的实体权利,即物权;而占有人行使占有保护请求权,通常只须证明其现在占有或者曾经占有(现已被侵夺)的事实即可,无须证明其占有是否具有合法的本权。〔16〕按照罗马法以来大陆法系各国的理论与实践,无权占有亦受占有之诉的保护,行使物上请求权性质的占有保护请求权无须证明占有本权之存在与合法,而物权请求权之行使须证明物权之存在及合法。

4.是否适用除斥期间上的不同。对于物权请求权我国现行法没有规定行使权利的诉讼时效和除斥期间。而对于行使属于占有保护请求权之一的占有物返还请求权,《物权法》第245条明确规定了一年的除斥期间。此外,也有学者认为《物权法》第245条所规定的一年除斥期间对于所有的物上请求权性质的占有保护请求权应该一体适用。〔17〕

5.占有之诉与物权之诉的诉讼结果不同。占有之诉的诉讼结果仅具临时性,不具终局性,该诉讼结果可能为物权等本权诉讼之结果所推翻,而物权请求权所支持的本权之诉的诉讼结果当然具有终局性。占有之诉所保护者仅为事实状态,占有人如果因为本权人无法证明其本权而赢得诉讼,那么本权人一旦能够证明其本权并提起本权之诉,原先占有之诉的结果往往全部或者部分被推翻。〔18〕在占有保护与本权保护的冲突中,最终应依据占有人与本权人之间的法律关系决定物的归属,即法律上的权利义务关系而非事实上的支配关系得到最终胜利。〔19〕

6.除了上述我国学界和司法实务界业已接受的五点区别外,大陆法系的德国和我国台湾地区等地在民事诉讼中对于占有之诉适用简易程序进行审理,以期简便高效,突出占有保护的时效性,而本权之诉通常不适用简易程序进行审理。〔20〕我国民事诉讼法对此未有明文,从占有保护所具有的维护现存之财产占有秩序,以维护社会和平与物之秩序的立法目的出发,笔者认为,应该考虑对于占有之诉适用简易程序,必要时甚至可以先予执行,为此需要对民事诉讼法的有关条文进行修改或者作扩大解释。〔21〕

综上,占有保护请求权构成民法上独立的请求权基础和请求权类型,性质上属于物上请求权,而不是物权请求权,这两种请求权之间存在根本性区别。《物权法》第245条并非多余,亦不属于对《物权法》第34、35、37条之重复规定。

三、占有保护与占有的权利推定

1.《物权法》没有规定占有的权利推定制度。所谓占有的权利推定,是指占有人于占有物上所行使之权利,推定其适法有此权利。〔22〕比如占有人以所有的意思占有某物,推定其为所有人,占有人以质押的意思占有某物,推定其为质权人,占有人以行使土地承包经营权的意思占有土地,推定其为土地承包经营权人,等等。占有的权利推定制度具有保护占有背后的权利、维持社会秩序、促进交易安全、减少诉讼和纷争等作用。〔23〕2005年7月公布的《中华人民共和国物权法草案》对于占有的权利推定规则作出了明确规定,该草案第4条规定:“记载于不动产登记薄的人是该不动产的权利人,动产的占有人是该动产的权利人,但有相反证据证明的除外。”第260条规定:“不动产或者动产的占有,除有相反证据证明外,推定有权占有。”〔24〕然而,上述条文在最终通过的《物权法》中被删除,占有的权利推定制度在我国现行物权法上未能建立,当事人欲证明其对某物本权之存在,占有某物本身尚不足以为证,还须其他凭证加以佐证。例如我国司法部门对于盗抢物等赃物之返还,通常均须当事人出示有效之权利凭证,否则难以返还。

2.本权往往无法证明。本权不是在任何情况下都能够查明,也都应该查明的事实,否则国家将变为警察国家,法院等司法机构也将不堪重负。对于原始取得物,比如对于依生产、养殖、加工、开采、创作而初次取得的农副产品、畜牧产品、水产品、工矿原材料以及工业制成品、艺术品等财产,对于在建建筑物、船舶和飞行器等尚在形成中的财产,以及其他因为种种原因而无法、无须或者尚未办理权属证明的财产等,以占有证明本权之存在早已成为许多民族的习惯法,普遍为民众所接受。〔25〕而对于继受取得物,除了不动产以及少数重要的动产外,所有人往往也不会长期留存能够证明该物权属关系的各种票证和原始权利凭证。非得证明本权之存在,否则即使遭受侵夺妨害也无法获得法律的保护和救济,无法依照占有的权利推定法则索回被非法侵占的财产,甚至导致财产被收缴罚没,生活将永无宁日,人人自危,哪个国家的立法都不会奉行这种法律逻辑。

3.占有保护制度事实上具有替代占有权利推定制度的作用。首先,狭义上的占有保护诉讼(返还原物、排除妨害、消除危险)具有不问权源性,不以本权为依托,惟以现实财产占有关系之事实为保护对象,与通常的财富占有的社会现实样态具有高度的契合性,其法治功能无法为《物权法》第34、35条等所规定的本权保护所代替。其次,在诉讼中,只要原告能够证明其过去或者现在占有某物之事实,而被告存在侵害其占有之行为,原告即有权请求返还占有物、排除妨害、消除危险以及侵害占有的损害赔偿。而对于盗赃物和遗失物等占有脱离物,只要原告能够证明其过去或者现在占有某物之事实,即有权要求侵害人、代为保管的政府机关等返还或者发还,政府机关亦有权要求认领人签字备案,以备核查。这一方面避免了原告无法就其享有本权进行举证的尴尬,另一方面弥补了由于占有权利推定制度立法空白所造成的、本权与占有之间举证证明责任分离之困境。从而有利于维护现存的财产占有秩序,保卫社会和平。因此,有理由认为,在我国立法明确承认占有的权利推定制度之前,我国物权法第245条所规定的占有保护制度事实上具有替代占有权利推定制度的作用,部分承担了占有权利推定的法律功能。

4.占有的权利推定制度仍有确立之必要。尽管占有保护制度事实上部分承担了占有权利推定的法律功能,但是,占有保护制度无法完全替代占有的权利推定制度。第一,占有保护制度属于侵害占有的事后救济措施,无法从根本上解决占有物的所有权归属等权属问题。〔26〕第二,占有物返还请求权受一年除斥期间之限制,但是依照《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》,所有物返还请求权暂不受诉讼时效及除斥期间之限制。第三,对于依生产、养殖、加工、开采、创作等原始取得方法所取得之动产,以及依买卖等继受取得方法所取得之动产,占有人即为所有人,所有权的移转必须转移占有(交付),取得占有方能取得所有权,上述占有权利推定制度之基本原则和精神早已为我国民众所接受,与我国具体民事交易之实情完全吻合,占有的权利推定制度在我国具有充分的民意基础。其四,占有的权利推定仅仅是一项权利推定(Rechtsvermutung)而已,意在维护现存之财产占有、归属秩序,以保卫社会和平。利害关系人如有相反证据完全可以依法推翻该推定。因此,占有的权利推定制度不会刺激非法行为的发生,亦不会为非法行为正名。〔27〕

四、占有之诉的抗辩权

对于占有人的返还原物请求权、排除妨害请求权、消除危险请求权和损害赔偿请求权,被告方面能够提出哪些抗辩呢?目前国内学界对此问题未见专门研究,司法实践中相关的问题已经凸显出来。对此问题,本文拟从以下六个方面予以阐述。

1.原告方面未曾占有某物。占有保护的首要前提是“占有的”不动产或者动产被侵占妨害(《物权法》第245条),如果侵占妨害行为发生之时,原告方未曾实际占有某物,那么占有保护的前提便不存在,当事人之间的争端即不应该通过占有之诉予以解决。目前,在我国占有保护司法实践中,有些法院注意到了占有保护须以占有或者曾经的占有为成立前提,否则占有保护不能成立,而有些法院还没有意识到这个前提,对于一些诉请归还土地赔偿款、交通事故赔偿金、拆迁安置补偿款以及出资款纠纷,按照占有保护案件立案审理判决。但是,上述案件当中,直到起诉之时原告对于讼争财产并无占有或者曾经占有之事实存在,被告亦无侵夺占有之行为,占有保护之前提并不存在,依照占有保护之规定所进行的司法裁判,其结果经不起推敲。〔28〕

2.被告方面不存在侵占妨害占有的行为。占有保护以存在侵占妨害占有的行为为前提,如果被告方面不存在侵害占有的行为,占有之诉和占有保护自然无法成立。例如被告举证证明,其占有使用讼争标的系基于有效的租赁合同等,此项抗辩理由当然成立。

8.1 实施规范管理的特殊要求。医院食堂若采用承包经营方式,医疗机构应委托持有本市《食品经营许可证》(含餐饮服务许可证)和《工商营业执照》,且无食品安全不良信用记录的单位承包经营食堂。倡导采取适宜的加热保温措施,饭菜温度宜维持在60℃以上;食品加工与就餐时间间隔不超过2小时。

3.除斥期间届满。《物权法》第245条第2款规定:“占有人返还原物的请求权,自侵占发生之日起一年内未行使的,该请求权消灭。”因此,除斥期间届满能够成为占有之诉的抗辩权。

除了返还原物请求权,有学者认为《物权法》所规定的返还原物的一年除斥期间,应该统一适用于所有的占有保护请求权,即同样适用于占有妨害除去请求权以及占有妨害防止请求权。〔29〕也有学者对此观点表示否定,认为“占有保护请求权中的排除妨害请求权和消除危险请求权,原则上同妨害或者危险的持续状态紧密相连。如果妨害已经消失或者危险已经不存在,自然没有排除妨害或者消除危险请求权提请的必要;如果妨害或者危险持续发生,那么此项排除妨害或者消除危险的请求权自然没有受时效限制的道理。”〔30〕笔者赞同将《物权法》所规定的返还原物的一年除斥期间统一适用于所有的物上请求权性质的占有保护请求权之主张,此项争议的焦点实际在于如何理解占有保护制度中所谓的“侵害”或者“妨害”,即是否区分“侵害”或者“妨害”的行为与“侵害”或者“妨害”的后果。否定说只考虑到妨害已经消失或者危险已经不复存在,以及妨害或者危险持续发生的情形,但是对于“侵害”或者“妨害”的后果持续存在的情形却没有顾及,该观点明显有误。如果对于“侵害”“妨害”的行为与“侵害”“妨害”的后果不加区分,那么对于侵占他人之物的行为,只要侵害人不返还侵占物,则侵害的后果一直持续,那么原占有人也就一直有权行使占有物返还请求权,这种理解当然有悖我国《物权法》占有保护请求权一年除斥期间的立法目的。

4.原告的占有为无权占有。有学者认为,无权占有人不享有占有保护。因此,被告可以以原告的占有为无权占有作为对抗原告占有保护请求权之抗辩。〔31〕该观点值得商榷,笔者认为,无权占有不受占有保护的观点仅仅能够有条件地适用于侵害占有损害赔偿请求权的情形,被告仅仅在此情况下享有抗辩权,无权占有不受任何占有保护的观点显然不能成立。〔32〕占有之诉的目的与功能在于保护占有,并不直接涉及本权,无权占有、占有权属不明或者占有权属有争议之占有,均可享受物上请求权性质的占有保护,被告不可以以原告的占有为无权占有而为抗辩。〔33〕

5.原告(被害人)对于损害的发生及其扩大与有过失。被害人对于损害的发生与有过失,可以减轻加害人的赔偿责任。如果损害发生的主要原因存在于被害人一方,也就是损害主要是由被害人所引发,或者对于能够采取预防措施予以防止或者减少发生之损害,被害人无权要求侵害人赔偿,侵害人可以与有过失进行抗辩(Einrede)。〔34〕对此问题,《德国民法典》第254条、旧中国“民法典”第217条具有明文规定。我国《民法通则》第131条、《侵权责任法》第26条对于被害人与有过失的情形,只规定了可以减轻侵害人的民事责任,而没有规定可以免除侵害人的民事责任,该规定明显与德国民法以及旧中国民法之规定有别,但是被害人与有过失无疑可以成为侵害人要求减轻责任之抗辩事由。

6.被告享有本权。例如,租赁期满承租人拒不返还租赁物时出租人强行取回,此时如果承租人请求占有保护那么出租人能否以享有本权进行抗辩。〔35〕对此问题,大陆法系一些国家在民法典中规定(比如德国民法典第863条、日本民法典第202条、韩国民法典第208条等),对于占有之诉,当事人不得直接以本权作为抗辩,法院亦不得以本权作为裁判的依据。当事人如欲以本权进行抗辩,应该反诉或者另行起诉,我国台湾地区在司法实践中亦坚持占有之诉不依赖于本权的原则。〔36〕之所以坚持该原则,因为占有之诉的立法目的在于保护占有的事实关系而非权利关系,藉占有保护维护现存之财产占有秩序,以维护社会和平。占有的事实状态相较于权利归属状态易于证明,不允许当事人以本权作为抗辩,能够简化程序、提高效率、突出占有之诉的时效性,迅速恢复原先的占有状态,保护占有现状,维护社会和平,从而有利于占有保护立法目的之实现。如果允许当事人以本权进行抗辩,势必需要对本权进行举证和调查核实,这会延宕占有之诉的进程,占有保护的时效性不复存在,从而害及占有保护立法目的之实现。〔37〕

我国《物权法》等现行法律对于占有之诉能否以本权进行抗辩的问题法无明文。实践中本权人与占有人发生利益冲突的情形不在少数。从人民法院占有保护的司法实践来看,在一些占有之诉中,享有本权之被告(侵害人)往往直接以本权进行抗辩,以此对抗占有人,人民法院并没有要求侵害人提起反诉或者另行起诉,而是对侵害人所依据之本权的真实性、合法性进行调查,如果本权真实合法,则法院最终将依据本权而不是依据占有进行裁判。〔38〕该项实践方法有利有弊,利处在于允许被告以享有本权进行抗辩,可以终局性解决纠纷。弊处在于允许被告以享有本权进行抗辩,混淆了占有之诉与本权之诉之间的界限,不利于占有之诉的时效性和占有保护立法目的之实现。值得注意的是,大陆法系的德国、瑞士、奥地利、荷兰、日本、韩国以及中国台湾地区的占有诉讼专指狭义上的占有之诉,只包括行使占有物返还请求权、占有妨害除去请求权以及占有妨害预防请求权而引发之诉讼,并不包括侵害占有的损害赔偿诉讼在内,对于侵害占有的损害赔偿诉讼适用侵权法规则,必要时当事人可以本权直接进行抗辩。

注释:

〔1〕即使是在日本和韩国,其民法典上所规定的占有之诉,也主要考虑事实关系而非权利关系。依照日本民法和韩国民法,对于占有之诉,当事人不得直接以本权作为抗辩,法院亦不得以本权作为裁判的依据,也就是说,占有之诉仍然将占有作为事实关系而不是权利关系予以调整,具体内容详见《日本民法典》第202条,《韩国民法典》第208条等。

〔3〕本图表中的统计数据没有包含台湾、香港和澳门的数据,案例统计的截止时间为2015年6月30日。

〔4〕王胜俊:《最高人民法院工作报告》,第十一届全国人民代表大会第五次会议文件,2012年3月11日。

〔5〕河南省漯河市中级人民法院(2011)漯民二终字第196号,北大法宝网—中国法律信息总库,【法宝引证码】CLI.C.694966,http://www.pkulaw.cn//,2015年7月31日访问。

〔6〕河南省南阳市宛城区人民法院(2011)宛民初字第448号,北大法宝网—中国法律信息总库,【法宝引证码】CLI.C.694531,http://www.pkulaw.cn//,2015年7月31日访问。

〔7〕广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法民五终字第1346号,北大法宝网—中国法律信息总库,【法宝引证码】CLI.C.840032,http://www.pkulaw.cn//,2015年7月31日访问。

〔8〕〔16〕史尚宽:《物权法论》,中国政法大学出版社,2000年,第591、752页。

〔9〕梁慧星:《中国物权法草案建议稿》,社会科学文献出版社,2000年,第820页。

〔10〕王利明:《物权法研究》下卷,中国人民大学出版社,2007年,第747页以下。

〔11〕马新彦:《物权法法条精义与案例解析》,中国法制出版社,2007年,第554页。

〔12〕王轶:《物权法解读与应用》,人民出版社,2007年,第387页。

〔13〕苏永钦:《民法物权争议问题研究》,五南图书出版公司,1999年,第53页。

〔14〕Westermann, Sachenrecht, 7 Aufl. C.F.Müller Verlag, 1998 Heidelberg,S.149.

〔15〕〔22〕〔23〕王泽鉴:《民法物权(二)》,三民书局,2005年,第172-173、235、236页。

〔17〕〔29〕张双根:《占有的基本问题——评〈物权法草案〉第二十章》,《中外法学》2006年第1期。

〔19〕温世扬、廖焕国:《物权法通论》,人民法院出版社,2005年,第917页。

〔20〕Münchener Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch, Band 6, 5.Auflage, Verlag C.H.Beck München, 2009,S.65,66.

〔24〕程啸、尹飞:《论物权法中占有的权利推定规则》,《法律科学》2006年第6期。

〔25〕Ferid/Sonnenberger, Das franz?sische Zivilrecht,Band 2,2.Aufl. 1986, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH Heidelberg, S.56-58.

〔26〕Staudinger/Gursky, RdNr. 7. S.118.

〔27〕BGH 264, 395, 396; NJW 1975,1699; BGH NJW 1967,2008.

〔30〕王胜明:《中华人民共和国物权法解读》,中国法制出版社,2007年,第523页。

〔31〕〔33〕章正璋:《无权占有和间接占有的两个基本问题——与李锡鹤教授商榷》,《学术界》2014年第2期。

〔34〕Dieter Medicus, Bisitzschutz durch Ansprüche auf Schadensersatz, AcP 165(1965), S.138、140ff.

〔35〕黄松有主编:《中华人民共和国物权法条文理解与适用》,人民法院出版社,2007年,第712页。

〔36〕Dieter Medicus, Grundwissen zum Bürgerlichen Recht, S.154-156.

〔责任编辑:力昭〕

章正璋(1970—),苏州大学王健法学院暨苏州大学东吴公法与比较法研究所教授,德国马普法律研究所高级访问学者。

〔*〕本文系2013年度教育部人文社会科学研究项目“物权法与侵权法对占有的二元保护机制研究”(13YJA820071)、2015年度国家社会科学基金项目“占有保护疑难法律问题研究”(15BFX163)、“江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)”的研究成果。