拓展教材空间的“六化”策略*

——以初中数学华师版教材《平行四边形的性质》为例

2016-08-25四川内江师范学院数学与信息科学学院641100

四川内江师范学院数学与信息科学学院 (641100)

潘 超

拓展教材空间的“六化”策略*

——以初中数学华师版教材《平行四边形的性质》为例

四川内江师范学院数学与信息科学学院(641100)

潘超

教材不仅是传承人类文化知识的载体,也是一种动态的、生成的以及体现人文关怀的意义开放系统[1].教师和学生使用教材的本质就是激活该系统产生学习行为和效果的过程.师生使用教材激活该系统的过程中使得教材展现出了一定的空间,即教材空间.教材空间是指一种包含概念、性质、定理、方法、思想等在内的学科知识及相关结构的集合.教材空间的量度影响教材使用的开放层次,教材空间的品质影响教材使用的意义水平.对于数学教材来说,教材空间一般包含现实的空间、表现的空间、知识的空间、方法的空间、应用的空间、资源的空间等.为提升教材使用的有效性,教师要将学生的生活背景、知识经验、情感体验与教材充分地融合起来,对教材内容进行取舍和整合,创造性地使用教材.另外,随着现代信息技术的发展,中小学教材的形式和内容都发生了很大变化,逐渐形成了开放性、动态性、交互性、探究性、立体化的教材体系[2].教师要善于使用现代信息技术辅助教学,拓展教材空间,促使教材的有效使用.下面,以初中数学《义务教育课程标准实验教科书·数学》八年级下册《18.1平行四边形的性质》为例,结合几何画板软件谈谈教师如何拓展教材空间.

一、“拟化”情境——拓展教材的现实空间

“情境”是学生实现意义自主建构的平台,是教学的“支架”,是学习者“同化”与“顺应”的现实背景,是教师、学生与文本的对话空间[3].从数学学习的本质看,数学学习离不开情境,数学情境化设计在数学课程构建及教学中愈来愈显示出重要性和必要性[4].因为,学生学习数学知识的过程是一个建构的过程,这个过程与知识赖以产生意义的背景及环境关联在一起的,即知识与学习总是具有情境性的.另外,数学与社会、生活的日益密切化趋势为数学学习提供了丰富的情境素材,为数学思想方法的产生、理解和掌握提供了“土壤”,借助于这种“土壤”的数学情境化设计更有利于深刻的理解数学本质.而教材作为课程构建和外显的具体承载物,情境化设计就有其必要性.但是,教材所展现的空间是文本性的静态空间,这就需要教师采用工具进行加工,将教材的文本空间进行现实的“拟化”,转化为生动、有趣,立体化的可交互的现实空间,使学生能真正从中进行意义建构,为后续的学习搭建“支架”.以“拟化”情境策略拓展教材现实空间需要注意几点:第一,注意情境的生动性和趣味性.即“拟化”的情境要易于引发学生好奇心,激发学习动力;第二,注意联系学生生活实际.即与学生生活实际接轨,为学生平时所熟知或容易了解到的,而不是远离生活现实的陌生背景;第三,注意与学生的数学现实相吻合.即“拟化”的情境中蕴含有明确的数学背景,并且与学生当前具备的数学知识和能力相匹配;第四,注意情境与教学内容的紧密联系.即“拟化”的情境与教学内容紧密相关,情境作为教学内容生长的“土壤”,充分烘托了教学内容的现实性.

案例1美丽的对称形和神奇的自动门

图1 美丽的对称形和神奇的自动门

将教材第18章和第19章的章导图呈现在几何画板中(如图1).从学生生活实际出发,创设情境,提出问题,激发学生强烈的好奇心和求知欲.

在“美丽的对称形”中,通过观看学生习以为常的室内书桌、讲台等及阳光下的投影,甚至引发到现实教室中的图景,让学生感受到平行四边形与生活实际紧密联系,同时,把思维兴奋点集中到要研究的平行四边形图形特征上,为研究平行四边形的中心对称性奠定感性基础;由关注“神奇的自动门”转向到几何画板制作的“推拉门”,研究“门”的运动变化中,平行四边形的一些变与不变特征,为后续研究平行四边形的边、角性质创造良好开端.利用几何画板拟化情境的设计,将教材空间变成了现实空间,不仅是为学生学习开启了“同化”与“顺应”的现实背景,也是为学生的情境教育开启了“美”的突破口[5]

二、“动化”操作——拓展教材的表现空间

教材是教学内容的文本性载体,它在表达教学内容时,主要通过三种语言形式来进行,即文字语言表达、图形语言表达、符号语言表达.教材编者通过这三种语言形式可以将要表达的各种意义呈现在教材空间中,形成文本内容.但这些文本内容因三种语言在表现力上与现实空间的各种信息技术的表现力存在差距(文本内容的表现力相比现实中的信息传输方法更单一和抽象),使得教材的文本内容主要表现为知识形态,教材的呈现形式是静态形式,其表现空间是平面空间.这导致学生对一些文本内容难于理解.因此,使用教材时,需要将教材的平面空间拓展为更加立体的空间,以此增强教材内容的表现力.而拓展教材的表现空间往往需要动化操作.“动化操作”即通过操作进行动态转化,是指教师借助技术手段将教材的具有知识形态的文本内容转化为现实的具有教学形态的教学活动的过程.通过对教材的动化操作,教学主体间产生了对话和教学媒体进行了多向交叉使用,从而使得教材的表现空间成为立体空间.这样,在备课与教学实施中,教师“用教材教”的过程就成了将教材的静态内容变为动态操作,将平面呈现变为立体互动的过程.

案例2观察并猜想平行四边形的性质

图2 旋转平行四边形

在探索平行四边形的性质定理1、2、3(即“平行四边形的对边相等”、“平行四边形的对角相等”和“平行四边形的对角线互相平分”)中,教材上先通过“剪”、“画”、“转”的旋转纸片实验操作得到“两个重合的平行四边形旋转180°之后仍然完全重合”的事实,探索出平行四边形是中心对称图形,再借助中心对称的有关结论说明平行四边形的边角关系,最后,通过演绎推理方式证明探索的结论.整个设计体现从操作到推理、从猜想到验证、从具体到抽象的过程.这个过程中“旋转纸片”是一个重要环节.在实际操作中,教师既可以让学生动手实践这个操作过程,也可以通过几何画板动态展示出如图2所示的过程.

点评:通过几何画板将教材的文本叙述具体转化为了可视化的动态操作过程,学生同样能观察到“旋转纸片”的细节过程及猜想得到相关结论,并且整个操作实验在有限时间内更能体现出可重复性和简捷性,从而拓展出教材的表现空间.

三、“深化”探究——拓展教材的知识空间

探究性学习的过程设计是一个有结构、有层次的方法论体系[6].它包括“探究什么?”“怎么探究?”两个基本问题以及“学生探究”和“教师引导学生探究”两个基本层面.一般情况下,教材在呈现“探究什么?”的问题上是非常明确的,对“怎么探究?”的问题也提供一定的参考或提示,从“学生探究”层面揭示得比较清楚,但对“教师引导学生探究”层面相对提示较少,往往把关键性的问题以旁注的形式呈现出来.这给教师的操作留下了较多的灵活空间.教师在设计探究性学习时,只要把握好探究的方向和层次,有序地引导探究,就容易实现探究目标,甚至超越目标.在“深化”探究中,要把握住三个要点:第一,自然的深化.即知识的深化点要在学习的自然情境中;第二,有价值的深化.即深化的知识内容与当前课时内容联系紧密;第三,有序的深化.即深化的内容和方式注意有逻辑性和层次性,做到循序渐进.

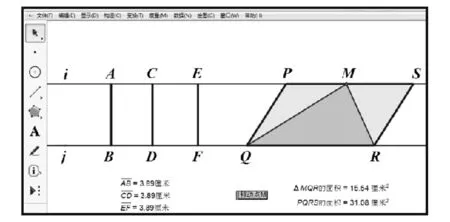

案例3与平行四边形等底等高的三角形面积问题

图3 与平行四边形等底等高的三角形面积问题

教材在探索“平行线之间的距离处处相等”的结论时,是采用在网格纸中度量、归纳得出结论,并用平行四边形的性质定理加以说明得到的.这个设计简洁、直观,学生也容易接受,这是可行的.但略有突兀之嫌,在研究平行四边形的性质中,为什么突然转向于研究平行线间的距离呢?事实上,如果利用几何画板,我们可以将上述结论的研究直接放在性质定理3后进行,将之作为辅助结论.即围绕平行四边形的“边”——“角”——“对角线”——“高”的线索展开.在研究“高线”时,首先联系之前学习的平行四边形高的相关知识(包括标准式和非标准式图形的高线),然后,研究“高线”的相关问题,虽然没有得到重要的直接性结论,但可以深化和延展.一方面延展到两平行线之间的距离问题,如图3,度量垂线段AB,CD,EF的长度,并用平行四边形性质定理加以说明,从而得到“平行线之间的距离处处相等”.另一方面,延展到与平行四边形等底等高的三角形面积问题.如图3,在PQRS的边PS上取任意取点M,连接MQ,MR,得到△QMR,进而探究△QRM,△PQM,△MRS,及PQRS的面积问题,为解决今后出现的多类平行四边形面积问题奠定基础.

点评:上述利用几何画板工具探究问题,一定程度上实现了探究的深化,打通了知识间的联通路径,从而拓展了教材知识空间.当然,本例的“深化”只是相对而言,深化程度并不高.

四、“变化”方法——拓展教材的方法空间

数学教材中的例题具有示范引领、揭示方法、展示新知、巩固新知、思维训练、文化育人等功能[7].这些功能的充分发挥,需要教师的准确把握和学生的积极配合才能实现,这对教材功能的发挥至关重要.教师要明确在对例题进行教学时,解决问题的“方法”是发挥例题功能的关键点,在例题的一题多问、多题一解、一题多变、一题多解等方面下功夫,尤其是在一题多解方面.多角度、多层次引导学生,激发学生思维,以此促进学生掌握灵活的解题方法.一题多解是思维的求异,方法的变通,这对拓展教材的方法空间具有重要意义.在“变化”方法拓展教材方法空间中,要对不同类型的方法采取不同的处理策略.一般地,要求对“通法”要强化、对“笨法”要简化、对“巧法”要细化、对“偏法”要弱化.

图4

案例4多角度解决平行四边形中的等量问题

本例的意图主要在于巩固平行四边形的性质,强化应用.教材运用平行四边形的性质直接给予证明,即通过证明AB=CD,BE+AE=AB,再利用BE+AE=AB,来得到BE+BC=CD.本题本身难度不高,教材采用了最简洁的方法,解决问题很到位.但是,从学生的思维训练和方法来说,未必就很到位,教材的方法空间没有得到拓广.比如,能否利用平行四边形的对角相等来解决问题呢?能否不利用平行四边形的对边相等或对角相等来解决问题呢?可以利用几何画板,做如下几点尝试:

(1)可以利用几何画板的作平行线的功能,过点B作ED的平行线BF,交CD于F,再证明CF=BC即可.(过E作AD的平行线交DC于F属于类似情况,强化平行四边形对边相等)

(2)可以利用几何画板的旋转功能,在CD上取线段CF,使得CF=CB,通过证明△DAE与△BCF全等后再证明DF=BE即可.(强化平行四边形的对边相等和对角相等)

(3)利用几何画板的构造功能,分别延长DE,CB交于平行四边形外一点F,分别证明△CDF与△BEF为等腰三角形即可.(强化利用平行四边形的对边平行)

五、“活化”变式——拓展教材的应用空间

数学应用是方法的强化,也是方法的拓展.因此,教材的应用空间与方法空间既可以视为一体,也可以分列来看.由于教材篇幅所限和学生实际情况的差异,教材展示的应用空间是非常有限的.教师要用教材有限的应用素材开展变式教学,让学生经历“少”与“多”,“静”与“动”,“简”与“繁”,“特殊”与“一般”等的双向变式,使学生的认知策略获得灵活迁移,孤立的零碎的知识整体化,增强知识的系统性和条理性.在通过变式教学拓展教材应用空间的过程中关键在于抓住“为何要变”和“如何去变”,即抓住变式目的和方法.对于“为何要变”,主要考量变的价值.既要紧跟教材凸显的教学目标,也要超越教学目标,体现教学的优质性;对于“如何去变”,主要考量变的技法.既要把握各个问题的发现、提出、分析和解决脉络,做到问题解决的真实性和自然性,也要系统考虑各个问题间的关联,做到问题解决的层次性和逻辑性,体现教学的高效性.

案例5开展例题变式教学

本例的主要意图是巩固性质定理1,3.可以在本例基础上设计如下4个变式题,整合本节的部分例题和相关习题,使得例题与习题形成梯度,进而开展变式教学,使学生对性质定理1,3达到灵活应用的目的,从而拓展教材的应用空间.

图5

设计意图:整合教材第三组练习中第3题,应用教材例6结论,巩固性质定理1.

设计意图:在变式1的基础上,进一步强化例6结论的一般性,巩固性质定理1.

设计意图:在变式1,2的基础上,整合教材例题7,为教材第四组练习中第3题做方法上的指引,巩固性质定理1,3.

设计意图:在变式1,2的基础上,从面积角度探索平行四边形中的等量关系,巩固性质定理1,3.

六、“演化”素材——拓展教材的资源空间

数学教材除了呈现主要的教学内容外,往往还以“阅读材料”的形式呈现一些辅助性教学素材.教师恰当的使用这些教学素材能更好的激发学生学习兴趣和动力,帮助学生理解所学知识,巩固相关技能,开拓数学视野,进而满足他们学习数学的个性化需求.而现实的情况是,许多教师有意忽略这些素材,闭塞了教材的资源空间,导致学生数学活动空间仅限于那些“重要的知识内容”.事实上,教师引导学生使用这些素材的方式有多种,包含“阅读”、“讲授”、“演示”、“讨论”、“操作”等,最重要的是,教师要通过各种方式引起学生的有意注意,让静态素材演化为动态素材,让文本素材演化为影音素材,让少量素材演化为丰富素材,让单向传输演化为多向互动,让线下模式演化为在线模式等等,多样化的演化素材,让学生阅读数学、了解数学、欣赏数学,拓展了教材的资源空间,从而提高学生从事数学活动的水平和教师从事教学活动的质量.

案例6阅读材料“稳定性PK不稳定性”

图6

本节教材中的阅读材料“稳定性PK不稳定性”为学生进一步了解平行四边形特性提供了拓展信息,但这个材料是静态呈现,不直观,以至于很多学生缺乏阅读兴趣.用几何画板对阅读材料进行处理,变为生动活泼的演示材料,在课堂小结中进行播放或课后网络空间进行发布,诱发学生好奇心和探究欲望,引起学生在课后进行更深层次的学习.对于探讨三角形的稳定性问题,可以演示一些包含“牛顿数学桥”的图片,解析其稳定性的原理;对于探讨平行四边形的不稳定性,可以演示用几何画板制作的“自动门“(图1),解析其伸缩原理;对于探讨平行四边形的不稳定的广泛应用,除了“自动门”,还有几何画板制作的“放缩尺”(图6)等.

[1]陈柏华,高凌飚.教材观研究:类型、特点及前瞻[J].全球教育展望,2010,39(6):63-69.

[2]靳玉乐,王洪席.十年教材建设:成就、问题及建议[J].课程·教材·教法,2012,32(1):12-16.

[3]曹辉.“情境”的教学意蕴[J].中国教育学刊,2007(1):57-59.

[4]黄翔,李开慧.关于数学课程的情境化设计[J].课程·教材·教法,2006,26(9):39-43.

[5]李吉林.谈情境教育的课堂操作要义[J].教育研究,2002(3):68-73.

[6]刘久成.探究性学习的有效性思考[J].中国教育学刊,2009(1):68-70.

[7]吴立宝,王富英,秦华.数学教科书例题功能的分析[J].数学通报,2013,52(3):18-20,23.

*四川省教育厅人文社会科学重点研究基地“四川中小学教师专业发展研究中心”科研项目:职前教师试教活动与教学设计的研究(PDTR2013-007).